UPSC मुख्य परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न 2024: GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

प्रस्तावना

राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में उन्नत तकनीकों जैसे FASTag और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स (GNSS) का उपयोग किया जाता है, जो टोल भुगतान को स्वचालित और सरल बनाते हैं। अनुमान है कि भारत में पूरी तरह से FASTag-आधारित टोल सिस्टम में परिवर्तन करने से लगभग ₹12,000 करोड़ वार्षिक बचत हो सकती है, जो ईंधन की खपत और मानव-घंटों में कमी के माध्यम से संभव है।

- RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन): FASTag जैसे उपकरण टोल प्लाजा के पास से गुजरते समय वाहनों पर लगे टैग को पढ़कर स्वचालित टोल भुगतान सक्षम करते हैं।

- GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम): यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिए वास्तविक समय में वाहनों के स्थानों की निगरानी करता है।

- ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन): वाहनों की पंजीकरण संख्या कैप्चर करने के लिए कैमरों का उपयोग करता है, जिससे रुकने की आवश्यकता के बिना टोल भुगतान संभव होता है।

- सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रह: GNSS-सक्षम टोलिंग बिना वाहनों को बूथ पर रोके टोल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

- ऑन-बोर्ड यूनिट्स (OBUs): वाहनों में गैर-परिवर्तनीय OBUs होंगे, जो नए वाहनों में संभावित रूप से पूर्व-स्थापित होंगे, जैसे वर्तमान FASTag सिस्टम।

- मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF): RFID, ANPR और GNSS को एकीकृत करता है ताकि वाहनों के चलते समय टोल संग्रह किया जा सके।

- यूनिफाइड टोल एग्रीगेशन सिस्टम: राज्यों और राजमार्गों पर टोल भुगतान को सरल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित करता है।

चुनौतियाँ और जोखिम

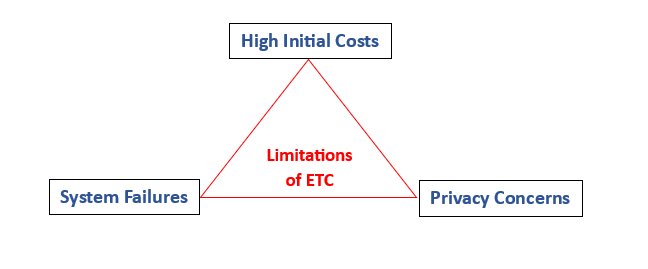

संभावित चुनौतियों में साइबर सुरक्षा कमजोरियाँ शामिल हैं, जैसे हैकिंग और डेटा उल्लंघन, और कम आय वाले समूहों के लिए डिजिटल भुगतान उपकरणों की कमी हो सकती है। इसके अलावा, तकनीकी विफलताएँ और अवसंरचना की सीमाएँ संचालन में विघटन कर सकती हैं।

निष्कर्ष

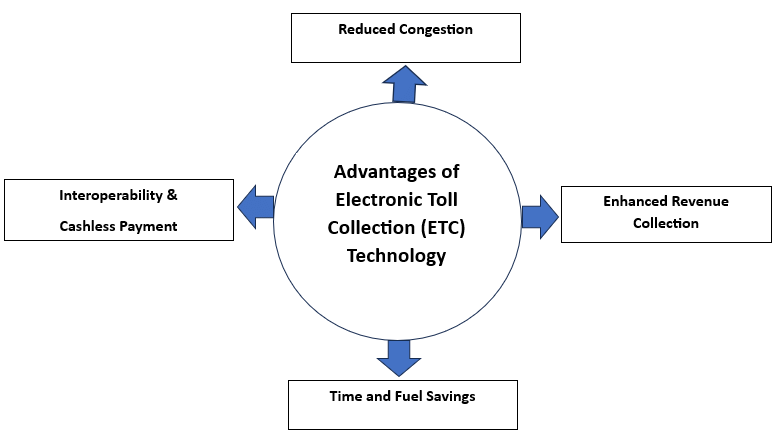

इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को अपनाने से महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे भीड़-भाड़ में कमी और तेज लेनदेन। हालाँकि, साइबर सुरक्षा खतरों, अवसंरचना की खामियों और समान पहुंच सुनिश्चित करने जैसी चुनौतियों का समाधान करना इन आधुनिक तकनीकों की सुचारू और निष्पक्ष संक्रमण के लिए आवश्यक है।

प्रस्तावना ऐस्टेरॉयड्स (Asteroids), जिन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है, प्रारंभिक सौर प्रणाली के चट्टानी अवशेष हैं, जो लगभग 4.6 अरब साल पहले बने थे। इनमें से अधिकांश मुख्य ऐस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है।

ऐस्टेरॉयड्स द्वारा उत्पन्न खतरे

- ऐतिहासिक प्रभाव: लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल ऐस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान मिला।

- स्थानीय क्षति: छोटे ऐस्टेरॉयड्स महत्वपूर्ण स्थानीय तबाही का कारण बन सकते हैं, जैसे कि सुनामी, जंगली आग, और वायुमंडलीय उतार-चढ़ाव।

- हाल की घटनाएँ: 2013 में रूस के ऊपर चेलेयाबिन्स्क उल्का विस्फोट ने व्यापक क्षति और चोटों का कारण बना। इसी तरह, 1908 में साइबेरिया में हुआ तंगुस्का घटना, आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा दस्तावेजित प्रभाव घटना है।

- अंतरिक्ष मलबा: एक टूटे हुए ऐस्टेरॉयड से अंतरिक्ष में खतरनाक मलबा उत्पन्न हो सकता है, जो उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों, और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए जोखिम पैदा करता है।

ऐस्टेरॉयड प्रभाव को रोकने की रणनीतियाँ

- ऐस्टेरॉयड पहचान और निगरानी: नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ लगातार उन ऐस्टेरॉयड्स का ट्रैक रखती हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। ग्राउंड-बेस्ड और स्पेस-बेस्ड टेलीस्कोप, जैसे कि नासा का NEOWISE मिशन, का उपयोग कर वे निकट-पृथ्वी वस्तुओं (NEOs) द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों का मूल्यांकन करते हैं।

डिफ्लेक्शन तकनीकें

- काइनेटिक इम्पैक्टर: NASA का डबल एस्टेरोइड रेडirection टेस्ट (DART) मिशन एस्टेरोइड्स को एक अंतरिक्ष यान से टकराकर भटकाने के लिए एक अग्रणी प्रयास है।

- ग्रैविटी ट्रैक्टर: यह दृष्टिकोण एक अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके समय के साथ एक एस्टेरोइड की यात्रा को धीरे-धीरे बदलने का कार्य करता है, बिना सीधे संपर्क के।

- भविष्यवादी दृष्टिकोण: भारत का ISRO 2029 में एक एस्टेरोइड का अध्ययन करने की योजना बना रहा है ताकि ग्रहों की रक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, संभवतः Apophis एस्टेरोइड मिशन के साथ मिलकर, जो JAXA, ESA, और NASA के बीच एक सहयोग है।

निष्कर्ष: हालांकि एस्टेरोइड एक गंभीर खतरा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पहचान, भटकाव प्रौद्योगिकियों में उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ग्रहों की रक्षा प्रणालियों को मज़बूत कर रहे हैं। ये प्रयास हमारी तैयारियों को बेहतर बना रहे हैं और संभवतः हमें एस्टेरोइड्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देंगे।

प्रस्तावना: सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं का उदय भारत में संचार को बदल रहा है, ये सूचनाओं के साझा करने और लोगों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। हालांकि, ये प्लेटफार्म राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम भी प्रस्तुत करते हैं। गलत सूचनाओं का फैलाव और आपराधिक गतिविधियों की सुविधा जैसे मुद्दों ने डिजिटल स्पेस को सुरक्षा चिंताओं के नए क्षेत्रों में बदल दिया है।

सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के सुरक्षा चुनौतियाँ:

- गलत जानकारी: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग अक्सर झूठी जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ती है। उदाहरण के लिए, 2022 रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान, विभिन्न प्लेटफार्मों पर हेरफेर की गई सामग्री का बाढ़ आ गई।

- कट्टरता: चरमपंथी समूह एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग अनुयायियों की भर्ती के लिए करते हैं। एक प्रमुख उदाहरण ISIS का टेलीग्राम का उपयोग है।

- साइबर अपराध: ये प्लेटफार्म विभिन्न अपराधों को सक्षम बनाते हैं, जैसे धोखाधड़ी और पहचान चोरी। 2023 में हुए डीप फेक धोखाधड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें सेलिब्रिटीज के चेहरों का उपयोग किया गया।

- डेटा गोपनीयता: व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंता बढ़ रही है। 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल डेटा शोषण के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कारण बना।

- डिजिटल युद्ध: सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने के लिए गलत जानकारी फैलाने के लिए किया गया है, जैसे कि रूस द्वारा 2020 के अमेरिकी चुनावों में हेरफेर।

सोशल मीडिया सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के उपाय:

- IT अधिनियम 2000: यह कानून भारत में ऑनलाइन संचार को नियंत्रित करता है। धाराएँ 69A और 79(1) सरकार को हानिकारक सामग्री को ब्लॉक करने और मध्यस्थों को शर्तों के तहत छूट प्रदान करने की अनुमति देती हैं। 2020 में, भारत ने सुरक्षा कारणों से 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया।

- IT नियम 2021: ये नियम प्लेटफार्मों को सामग्री को मॉडरेट करने और उपयोगकर्ताओं को उनकी गोपनीयता नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए अनिवार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, ट्विटर को 2021 में अनुपालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- शिकायत अधिकारी: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को संभालने के लिए शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। मेटा ने 2022 में इस भूमिका के लिए स्पूर्थी प्रिया को नियुक्त किया।

- तथ्य-जांच: सरकार के पास झूठी सामग्री को चिन्हित करने और उसे हटाने की मांग करने का अधिकार है, यह नियम 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा के अधीन है।

अन्य उपाय

- अतिरिक्त उपायों में साइबर सुरक्षा अवसंरचना में सुधार, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना, और डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल हो सकते हैं।

- प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, और नागरिक समाज के बीच सहयोग सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आवश्यक होगा।

निष्कर्ष: प्रौद्योगिकी समाधानों, बढ़ी हुई डिजिटल साक्षरता, और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग का संयोजन भारत को एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और गतिशील डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|