एनसीईआरटी सारांश: पानी (महासागर) | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

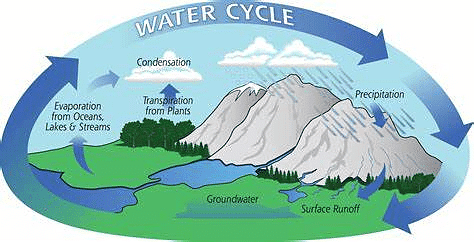

जलविज्ञान चक्र

- जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका उपयोग और पुन: उपयोग किया जा सकता है।

- जलविज्ञान चक्र पृथ्वी के जलमंडल में जल के विभिन्न रूपों: तरल, ठोस और गैसीय चरणों में परिसंचरण को शामिल करता है।

- यह महासागरों, वायुमंडल, भूमि की सतह, भूमिगत और जीवों के बीच जल के निरंतर आदान-प्रदान को शामिल करता है।

- लगभग 71% ग्रह का जल महासागरों में स्थित है, जबकि बाकी विभिन्न रूपों में ताजे पानी के रूप में वितरित है।

- लगभग 59% पानी जो भूमि पर गिरता है, वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में लौटता है, जबकि बाकी सतह पर बहता है, भूमि में समाहित होता है, या ग्लेशियर बन जाता है।

- पृथ्वी पर नवीकरणीय जल स्थिर रहता है, लेकिन बढ़ती मांग वैश्विक स्तर पर जल संकट का कारण बन रही है, दोनों स्थानिक और कालिक रूप से।

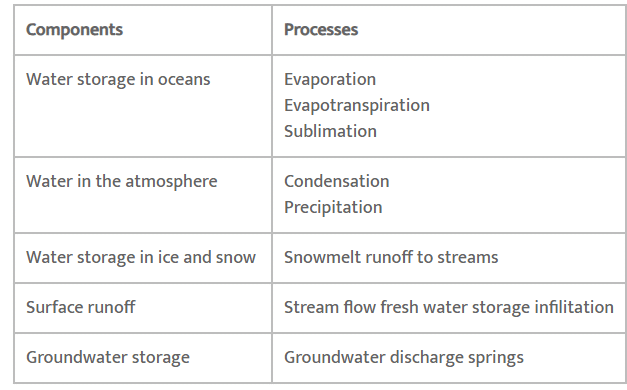

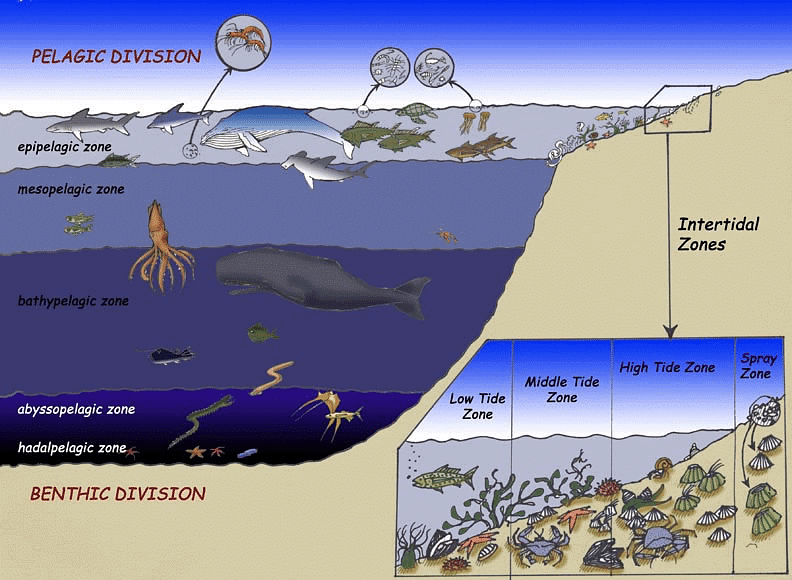

जल चक्र के घटक और प्रक्रियाएँ

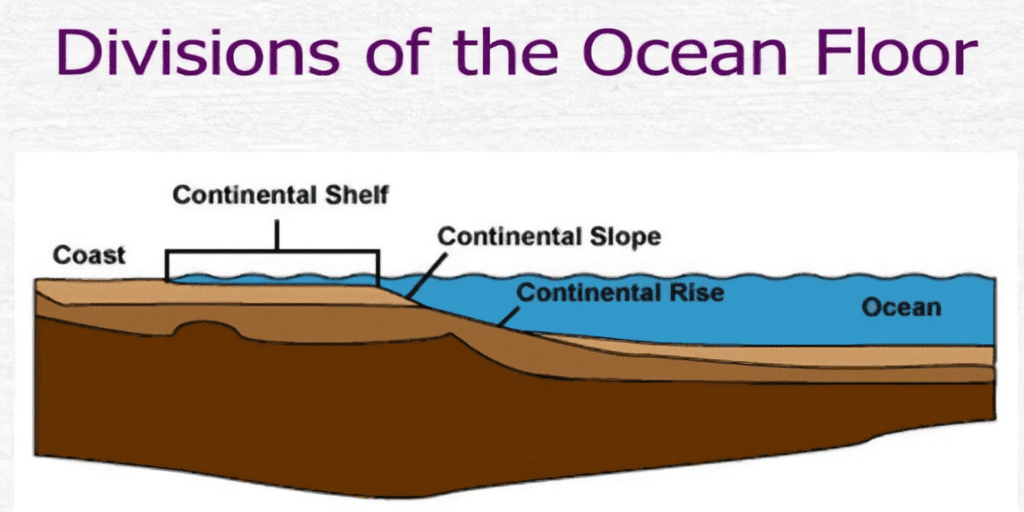

महासागरीय तल की श्रेणियाँ

- पृथ्वी के महासागरीय भाग को पांच महासागरों में वर्गीकृत किया गया है: प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, और आर्कटिक।

- समुद्र, खाड़ी, खाड़ियाँ और विभिन्न अन्य इनलेट्स इन विशाल महासागरों के आपस में जुड़े हुए भाग हैं।

- महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्र स्तर से 3 से 6 किलोमीटर की गहराई में स्थित है।

- महासागरों के नीचे स्थित 'भूमि', जिसे महासागरीय तल कहा जाता है, में जटिल और विविध विशेषताएँ होती हैं जो भूमि पर पाई जाने वाली विशेषताओं के समान होती हैं।

- महासागरीय तल को खड़ी भौगोलिक संरचनाओं द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमालाएँ, गहरी खाइयाँ, और विस्तृत मैदान शामिल हैं।

- ये विशेषताएँ प्लेट विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, और निक्षेपण प्रक्रियाओं द्वारा आकारित होती हैं, जो महाद्वीपों पर भी प्रभाव डालती हैं।

महासागरीय तल की प्रमुख श्रेणियाँ

महाद्वीपीय शेल्फ

- महाद्वीपीय शेल्फ हर महाद्वीप के विस्तारित किनारे का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों द्वारा विशेषित है।

- इसमें एक हल्का ढलान होता है, सामान्यतः लगभग 1 डिग्री या उससे कम।

- ये शेल्फ आमतौर पर एक तीव्र ढलान पर समाप्त होते हैं, जिसे "शेल्फ ब्रेक" कहा जाता है।

- महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर होती है।

- कुछ तटरेखाएँ, जैसे चिली और सुमात्रा के पश्चिमी तट की, संकीर्ण या बहुत कम चौड़े शेल्फ हैं।

- इसके विपरीत, आर्कटिक महासागर में स्थित सायबेरियाई शेल्फ, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, लगभग 1,500 किलोमीटर चौड़ा है।

महाद्वीपीय ढलान

- महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे महासागरीय तल के बीच की तीव्र गिरावट है।

- यह महाद्वीप और गहरी महासागरीय बेसिन के बीच की सीमा का चिह्न है।

- ये ढलान अक्सर जल के नीचे के कण्यन और चैनलों के स्थल होते हैं और महाद्वीपीय शेल्फ की तुलना में अधिक स्पष्ट ढलान दिखाते हैं।

गहरे समुद्र का मैदान

- गहरे समुद्र का मैदान एक विशाल, अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र है जो महाद्वीपीय ढलान के पार पाया जाता है।

- यह क्षेत्र तलछट के संचय और न्यूनतम सतह राहत द्वारा विशेषित है।

- यह पृथ्वी के महासागर तलों पर सबसे विस्तृत और समान क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

महासागरीय गहराइयाँ

- महासागरीय गहराइयाँ महासागरीय तल के सबसे गहरे क्षेत्र हैं, जिनमें खाईयाँ और गहरे मैदान शामिल हैं।

- ये क्षेत्र अत्यधिक गहराइयों तक पहुँच सकते हैं, जैसे पश्चिमी प्रशांत में मारियाना ट्रेंच।

- ये अक्सर तीव्र भूगर्भीय गतिविधियों और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों से जुड़े होते हैं जो अत्यधिक दबाव और स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं।

महासागर तल की प्रमुख राहत विशेषताएँ

महाद्वीपीय शेल्फ

- शेल्फ की गहराई 30 मीटर से 600 मीटर तक भिन्न होती है।

- महाद्वीपीय शेल्फ पर विशाल अवसादी जमा जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं।

महाद्वीपीय ढलान

- महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय बेसिन को जोड़ता है।

- महाद्वीपीय शेल्फ के अचानक ढलान से गिरने पर शुरू होता है।

- ढलान का ग्रेडियंट 2-5 डिग्री के बीच भिन्न होता है।

- गहराई 200 मीटर से 3,000 मीटर तक होती है।

- विशेषताएँ: घाटियाँ और खाइयाँ।

गहरे समुद्र का मैदान

- महासागरीय बेसिन के धीरे-धीरे ढलने वाले क्षेत्र, सबसे चिकनी क्षेत्र।

- गहराई 3,000 मीटर से 6,000 मीटर के बीच होती है।

- बारीक दानेदार अवसादों जैसे कि मिट्टी और सिल्ट से ढका होता है।

महासागरीय गहरे या खाइयाँ

- महासागरों के सबसे गहरे हिस्से, जिनकी दीवारे अपेक्षाकृत खड़ी होती हैं।

- खाइयाँ 3-5 किलोमीटर गहरी होती हैं, जो आस-पास की समुद्री तल से अधिक गहरी होती हैं।

- महाद्वीपीय ढलानों, द्वीप आर्कों, सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंपों के आधार पर पाई जाती हैं।

- प्लेट आंदोलनों का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण।

- 57 गहरे स्थानों का अन्वेषण किया गया - 32 पैसिफिक में, 19 अटलांटिक में, 6 भारतीय महासागर में।

मध्य-महासागरीय पर्वत श्रृंखलाएँ

- एक मध्य-महासागरीय पर्वत श्रृंखला में दो पर्वतों की श्रृंखलाएँ होती हैं, जो एक बड़े अवसाद द्वारा अलग की जाती हैं।

- इन पर्वत श्रृंखलाओं में पर्वतों की ऊँचाई 2,500 मीटर तक हो सकती है, और कुछ तो महासागर की सतह से भी ऊपर उठ जाते हैं।

- उदाहरण के लिए, आइसलैंड, जो मध्य-अटलांटिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, एक उदाहरण है।

समुद्री घाटियाँ

- समुद्री घाटियाँ गहरी घाटियाँ हैं, जिनका आकार कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैन्यन के समान हो सकता है।

- ये घाटियाँ अक्सर महाद्वीपीय शेल्फ और ढलानों को काटते हुए पाई जाती हैं, और ये बड़े नदियों के मुहानों से निकल सकती हैं।

- हडसन कैन्यन वैश्विक स्तर पर सबसे प्रसिद्ध समुद्री घाटी के रूप में खड़ा है।

गुइयोत्स

गायोट एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है। ये संरचनाएँ विभिन्न चरणों के माध्यम से क्रमिक अवसाद के सबूत प्रदर्शित करती हैं जब तक कि वे सपाट शीर्ष वाले डूबे हुए पर्वत नहीं बन जातीं। अनुमान है कि प्रशांत महासागर में केवल 10,000 से अधिक समुद्री पर्वत और गायोट मौजूद हैं।

एटोल

- एटोल उष्णकटिबंधीय महासागरों में स्थित निम्न द्वीप हैं, जो एक केंद्रीय अवसाद के चारों ओर प्रवाल भित्तियों द्वारा विशेषता प्राप्त करते हैं।

- ये संरचनाएँ समुद्र (लागून) का हिस्सा हो सकती हैं या मीठे, हल्के खारे या अत्यधिक खारे पानी के एक शरीर को समाहित कर सकती हैं।

महासागरीय जल का तापमान

- अक्षांश: सतह के जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है क्योंकि ध्रुवों की ओर सूर्य विकिरण कम होता है।

- भूमि और जल का असमान वितरण: उत्तरी गोलार्ध में महासागर अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं क्योंकि वे एक बड़े भूमि द्रव्यमान के संपर्क में आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की तुलना में।

- प्रवासी हवा: भूमि से महासागरों की ओर चलने वाली हवाएँ गर्म सतह के जल को तट से दूर धकेलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप गहरे स्तरों से ठंडे जल का उपवर्धन होता है।

तापमान में लंबाई की भिन्नता

- तापमान में लंबाई की भिन्नता तटवर्ती और समुद्री हवाओं के कारण होती है।

- समुद्री हवाएँ तट की ओर ठंडा पानी लाती हैं, जिससे तापमान घटता है।

- तटवर्ती हवाएँ तट के निकट गर्म पानी को इकट्ठा करती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है।

महासागरीय धाराएँ और तापमान

- गर्म महासागरीय धाराएँ ठंडे क्षेत्रों में तापमान बढ़ाती हैं।

- ठंडी महासागरीय धाराएँ गर्म क्षेत्रों में तापमान को कम करती हैं।

गुल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा

- गुल्फ स्ट्रीम, एक गर्म धारा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट के साथ तापमान बढ़ाती है।

- लैब्राडोर धारा, एक ठंडी धारा, उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पूर्व तट के पास तापमान को कम करती है।

तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण

महासागरीय जल का तापमान-गहराई प्रोफ़ाइल गहराई के साथ तापमान में कमी को प्रदर्शित करता है। एक सीमा क्षेत्र, जिसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है, सतह और गहरे जल के बीच तेजी से तापमान में कमी को चिह्नित करता है। लगभग 90% जल मात्रा थर्मोक्लाइन के नीचे स्थित है, जिसमें तापमान 0°C के करीब होता है।

मध्य और निम्न अक्षांशों पर तापमान संरचना

- इन क्षेत्रों में महासागरीय तापमान संरचना को तीन-स्तरीय प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

- ऊपरी गर्म स्तर, जो लगभग 500 मीटर मोटा होता है, का तापमान 20°C से 25°C के बीच होता है।

- यह गर्म स्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष उपस्थित होता है और मध्य अक्षांशों में केवल गर्मियों में होता है।

महासागर की परतें

- महासागर को तापमान के आधार पर तीन मुख्य परतों में विभाजित किया जा सकता है:

- सतह स्तर: यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें तुलनात्मक रूप से गर्म तापमान होता है।

- थर्मोक्लाइन स्तर: यह सतह स्तर के नीचे स्थित है, जो गहराई के साथ तापमान में तेजी से कमी से पहचाना जाता है। यह सामान्यतः 500-1,000 मीटर मोटा होता है।

- गहरा महासागरीय तल: यह तीसरी परत है, जो बहुत ठंडी होती है, और महासागर के तल तक फैली होती है।

महासागरों में तापमान में परिवर्तन

- महासागरीय जल का तापमान स्थान के आधार पर भिन्न होता है:

- आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में, सतह जल का तापमान लगभग 0°C के करीब होता है, जिससे गहराई के साथ तापमान में थोड़ा परिवर्तन होता है।

- सतह जल का तापमान भूमध्यरेखा के करीब औसतन लगभग 27°C होता है, जो अक्षांश के साथ ध्रुवों की ओर लगभग 0.5°C की दर से घटता है।

- उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान सामान्यतः दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है, और उच्चतम तापमान भूमध्यरेखा के थोड़े उत्तर में होता है।

- यह भिन्नता दोनों गोलार्धों में भूमि और जल के असमान वितरण से प्रभावित होती है।

- गहरे महासागरीय स्तरों में गर्मी संवहन प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थानांतरित होती है।

महासागरीय जल की लवणता

सालिनिटी की परिभाषा: सालिनिटी से तात्पर्य समुद्री जल में घुले हुए कुल नमक की मात्रा से है।

- माप: सालिनिटी आमतौर पर 1,000 ग्राम (1 किलोग्राम) समुद्री जल में घुले नमक (ग्राम में) के रूप में व्यक्त की जाती है, जिसे अक्सर प्रति हजार भाग (ppt) के रूप में दर्शाया जाता है।

- सालिनिटी के लिए ऊपरी सीमा: 24.7% की सालिनिटी को पानी को 'ब्रैकिश' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ऊपरी सीमा माना जाता है।

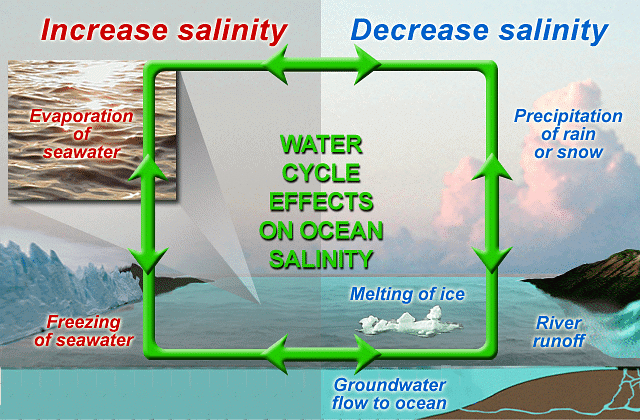

महासागरीय सालिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक

- वाष्पीकरण: जल के वाष्पीकरण के दौरान नमक छोड़ने के कारण सालिनिटी बढ़ती है।

- वृष्टि: वर्षा के कारण ताजे जल के महासागर में मिल जाने से सालिनिटी कम होती है।

जल निकायों में सालिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक

- तटीय क्षेत्रों में सतह की सालिनिटी नदियों से ताजे जल के प्रवाह द्वारा प्रभावित होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने से।

- हवा भी विभिन्न क्षेत्रों में जल को स्थानांतरित करके सालिनिटी को प्रभावित कर सकती है।

- महासागरीय धाराएँ सालिनिटी में भिन्नता लाती हैं।

- सालिनिटी, तापमान, और जल घनत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तापमान या घनत्व में परिवर्तन जल की सालिनिटी को प्रभावित करता है।

जल निकायों में उच्चतम सालिनिटी स्तर

- तुर्की की झील वान: 330 o/oo

- मृत सागर: 238 o/oo

- ग्रेट साल्ट लेक: 220 o/oo

सालिनिटी का क्षैतिज वितरण

- सामान्य खुले महासागर में सालिनिटी 33 o/oo से 37 o/oo के बीच होती है।

- भूमि से घिरे लाल सागर में सालिनिटी 41 o/oo तक हो सकती है, जबकि मुहाने और आर्कटिक में यह मौसमी रूप से 0 से 35 o/oo के बीच बदलती है।

- गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, जहां वाष्पीकरण अधिक होता है, सालिनिटी 70 o/oo तक पहुँच सकती है।

- पैसिफिक महासागर में सालिनिटी में भिन्नता इसके आकार और आकार से प्रभावित होती है।

- उत्तर गोलार्ध के पश्चिमी भागों में, आर्कटिक से पिघले हुए जल के प्रवाह के कारण सालिनिटी 35 o/oo से 31 o/oo तक घट जाती है।

- सालिनिटी सबसे अधिक 15 o से 20 o अक्षांश के बीच पाई जाती है।

- अधिकतम सालिनिटी (37 o/oo) 20 o N और 30 o N, तथा 20 o W - 60 o W के बीच देखी जाती है, जो धीरे-धीरे उत्तर की ओर घटती है।

- उत्तर सागर, अपने उच्च अक्षांश स्थान के बावजूद, उत्तर अटलांटिक प्रवाह द्वारा लाए गए अधिक नमकीन जल के कारण अधिक सालिनिटी रखता है।

- बाल्टिक सागर में कम सालिनिटी रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि यहाँ नदी के पानी का अधिक मात्रा में प्रवाह होता है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|