जल संसाधन और सिंचाई - 1 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

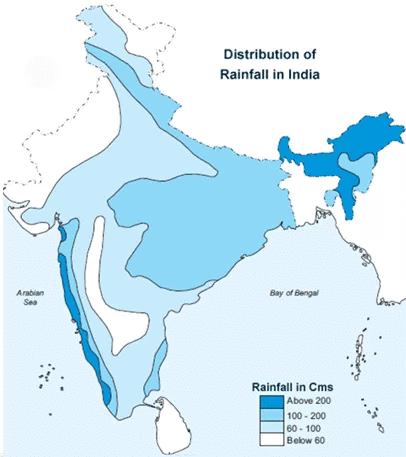

पानी कृषि, नौवहन, हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन और औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सिंचाई पानी संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत के अधिकांश जल संसाधन उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां वार्षिक वर्षा 125 सेमी और उससे अधिक है। लेकिन सिंचाई की आवश्यकता विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक है जहां वर्षा मध्यम से कम है। पश्चिम राजस्थान के बड़े हिस्सों में भूमिगत पानी लवणीय है और हमारे कई नदियाँ शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट के प्रवाह के कारण प्रदूषण के खतरे का सामना कर रही हैं। दूसरी ओर, हमारे प्रमुख शहरों में पीने के पानी की कमी अधिक तीव्रता से महसूस की जा रही है क्योंकि उनकी जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है। हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सालभर पीने के पानी की सुरक्षित और विश्वसनीय सिंचाई आपूर्ति नहीं है। चेन्नई में घरेलू और औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की कमी इतनी गंभीर थी कि कुछ वर्षों पहले गर्मियों में समुद्री पानी को नमकीन बनाने की चर्चा थी, भले ही इस प्रक्रिया की लागत उच्च हो। इसलिए, सभी क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पानी का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की योजना बनाने की आवश्यकता है।

सिंचाई विभाग, जिसे अब 1985 से जल संसाधन मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में पानी के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपायों का समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी है। 1987 में बनाई गई राष्ट्रीय जल नीति एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता की सिफारिश करती है, जिसमें जल संसाधन से संबंधित परियोजनाओं की योजना, निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है। पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसके बाद सिंचाई, हाइड्रो-पावर, नौवहन, औद्योगिक और अन्य उपयोगों पर जोर दिया गया है। बाढ़ प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है।

जल क्षमता अगर पानी को एक स्तर की भूमि पर एक मीटर गहराई तक खड़ा करने की अनुमति दी जाए, जिसका क्षेत्र एक हेक्टेयर (यानी 10,000 वर्ग मीटर) हो, तो इसमें मौजूद कुल पानी की मात्रा को एक हेक्टेयर मीटर कहा जाता है (यानी 10,000 m3)। अब भारत की नदियों के सामान्य प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि जल संसाधन लगभग 187 मिलियन हेक्टेयर मीटर हैं। इसमें से, लगभग 69 मिलियन हेक्टेयर मीटर सतही पानी और 43.2 मिलियन हेक्टेयर मीटर भूमिगत पानी उपयोगी है। इसके मुकाबले, 1950-51 में उपयोग लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर मीटर था, जो अब बढ़कर 90 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो गया है और 2010-2020 तक 105-110 मिलियन हेक्टेयर मीटर तक बढ़ने की संभावना है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से अंतिम सिंचाई क्षमता लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर होने की संभावना है (1992 तक इसे 113 मिलियन हेक्टेयर के रूप में आंका गया था) 2015 ईस्वी तक, क्योंकि भूमिगत पानी की उपलब्धता 40 मिलियन हेक्टेयर मीटर से बढ़कर 64 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो गई है। इसके अलावा, सिद्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर अंतर्स्रोतों के हस्तांतरण की क्षमता अतिरिक्त सिंचाई के लिए 35 मिलियन हेक्टेयर तक है।

सिंचाई की आवश्यकता फसलों की सफल खेती के लिए समय पर और पर्याप्त पानी की आपूर्ति आवश्यक है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी कई स्रोतों जैसे वर्षा, नदियाँ, झरने और भूमिगत से उपलब्ध है। वर्षा का पानी सिंचाई के लिए प्राकृतिक और आदर्श स्रोत है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में वर्षा मौसमी, अनिश्चित और अत्यधिक असमान रूप से वितरित है। कभी-कभी वर्षा की विफलता होती है, जिससे फसलों की विफलता या नुकसान हो सकता है। इसलिए, फसलों की खेती के लिए वर्षा के पानी के अलावा अन्य जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। फसलों पर पानी का यह कृत्रिम आवेदन सिंचाई कहलाता है। भारतीय कृषि में सिंचाई के महत्व का अनुमान निम्नलिखित कारणों से लगाया जा सकता है:

- असमान और अनिश्चित वर्षा: भारत में वर्षा बहुत अनिश्चित है और इसकी मात्रा व्यापक रूप से भिन्न होती है। यह कुल भूमि क्षेत्र के 30% पर 75 सेमी से कम है, 60% भूमि क्षेत्र पर 75 सेमी से 85 सेमी के बीच, और शेष 10% भूमि क्षेत्र पर 185 सेमी से अधिक है। इसके अलावा, किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा की मात्रा वर्ष के दौरान असमान रूप से वितरित होती है। कुल वर्षा का लगभग 75% 3-4 महीनों में आता है, जबकि बाकी वर्ष केवल 25% प्राप्त करता है।

- नदियों में जल प्रवाह में उतार-चढ़ाव: हिमालयी नदियाँ बर्फ और वर्षा दोनों से भरी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालयी नदियाँ पूरे वर्ष लगातार प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें प्रवाह की मात्रा विभिन्न मौसमों में भिन्न होती है। प्रायद्वीप की नदियाँ केवल वर्षा के मौसम में बहती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं।

- खेती योग्य भूमि की सीमा तक पहुँच गई है: भारत में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 50% खेती के अधीन है। केवल 5% और भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। इसलिए, हमारे करोड़ों लोगों के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई आवश्यक है।

- विभिन्न फसलों की विभिन्न जल आवश्यकताएँ: वर्ष भर की खेती के मौसम और मिट्टी और जलवायु की विभिन्नता के कारण, भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना संभव है। विभिन्न फसलों को उनकी वृद्धि के दौरान विभिन्न जल आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से की जा सकती है।

देश की खाद्य सुरक्षा सिंचाई क्षेत्र के प्रदर्शन, वितरण और विस्तार पर निर्भर करती है। चूंकि 64 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि व्यवसायों में लगी हुई है, सिंचाई न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाती है, बल्कि मौसमी रोजगार को अधिक स्थिर वर्ष भर के रोजगार में बदल देती है, और ग्रामीण जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में पलायन को भी कम करती है। सिंचाई मॉनसून की अनियमितताओं के खिलाफ खाद्य अनाज की सुरक्षा भी प्रदान करती है और एक ही भूमि के क्षेत्र में फसल की तीव्रता को बढ़ाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक खाद्य उत्पादन होता है। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तनाव में कमी और ग्रामीण गरीबों का शहरी क्षेत्रों में पलायन कम करने के लिए सिंचाई का महत्व स्पष्ट और महत्वपूर्ण है।

भारत में सिंचाई का समर्थन प्रमुख और मध्य सिंचाई परियोजनाओं, कमांड क्षेत्रों के विकास, भूमिगत पानी और सतही पानी के उपयोग के माध्यम से किया जाता है।

सिंचाई के सिस्टम और तरीके सिंचाई के लिए डिज़ाइन, उपकरण और तकनीक का उपयोग करना, जिससे मिट्टी-जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई जल प्रदान किया जाता है, जिसे सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में उपयोग की जाने वाली सिंचाई की प्रणाली स्थानीय मौसम, भूवैज्ञानिक और अन्य भौतिक स्थितियों द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए, देश के विभिन्न हिस्सों में सिंचाई के सिस्टम में कोई एकरूपता नहीं हो सकती। भारत में सिंचाई के मुख्य तरीके नीचे चर्चा किए गए हैं:

- सतही सिंचाई: इस प्रणाली में पानी सीधे मिट्टी की सतह पर लागू किया जाता है, जो खेत की ढलान के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा फैलता है। यह प्रणाली कई तरीकों का उपयोग करती है जैसे खाई से बाढ़, चेक बेसिन, रिंग और बेसिन, सीमा पट्टी और furrow।

- सबसोइल सिंचाई: इस प्रणाली में पानी को एक श्रृंखला में फील्ड डिचों में गहरी परत में लागू किया जाता है, जिससे वह पार्श्व और ऊर्ध्वाधर रूप से कैपिलरी क्रिया के माध्यम से बढ़ता है और फसल की जड़ क्षेत्र को संतृप्त करता है।

- स्प्रिंकलर सिंचाई: इस प्रणाली में पानी को फसल या मिट्टी के सतह पर पतली स्प्रे के रूप में ऊपर से लागू किया जाता है। इस विधि का लाभ यह है कि पानी को नियंत्रित दर पर और समान वितरण के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

- ड्रिप सिंचाई: इसे माइक्रो या ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है, यह एक प्रणाली है जिसमें पानी धीरे-धीरे, बूँद-बूँद करके, फसल की जड़ क्षेत्र में लागू किया जाता है।

- कुआँ और ट्यूबवेल सिंचाई: कुएँ और ट्यूबवेल भूमिगत स्रोतों से पानी प्राप्त करते हैं और हमारे देश में कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग बनाते हैं।

- नहर सिंचाई: नहर सिंचाई भारत में सिंचाई की मुख्य विधि है क्योंकि यह सस्ती है और पानी की आपूर्ति की आसान और निश्चितता के साथ।

नहर सिंचाई के नुक़सान: एक अनलाइन नहर में पानी जमीन में सोख जाता है जिससे नहर सिंचित क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ जाता है। कभी-कभी पानी की मेज सतह तक पहुँच सकती है, जिससे एक बार की खेती योग्य भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है।

तालाब सिंचाई: भारतीय प्रायद्वीप के असमान और अपेक्षाकृत चट्टानी पठार में, जहाँ वर्षा और नदियाँ अत्यधिक मौसमी होती हैं, तालाब सिंचाई सबसे व्यावहारिक और व्यापक रूप से प्रचलित विधि है। यह विधि हमारे देश के कुल सिंचित क्षेत्र का 12% हिस्सा देती है।

टैंक सिंचाई के मुख्य नुकसान हैं:

टैंक सिंचाई के मुख्य नुकसान हैं:

- (i) सभी टैंक जल्दी ही सिल्ट से भर जाते हैं और निरंतर उपयोग के लिए नियमित रूप से सिल्ट हटानी चाहिए।

- (ii) टैंक बड़े उपजाऊ भूमि पर कब्जा करते हैं, विशेष रूप से क्योंकि अधिकांश टैंकों की गहराई कम होती है और पानी एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है।

- (iii) पानी का वाष्पीकरण दर अपेक्षाकृत उच्च है क्योंकि टैंकों में पानी की सतह बड़ी होती है।

- (iv) टैंक निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करते। इन तथ्यों को देखते हुए, टैंक सिंचाई कुएँ और ट्यूबवेल सिंचाई की तुलना में कम आर्थिक है।

सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का अधिकतम संकेंद्रण महान मैदानों और पूर्वी तटीय निचले क्षेत्रों में है, जो प्रायद्वीपीय या अतिरिक्त-प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की ऊँचाईयों की तुलना में है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नेट बोई गई भूमि की अधिकता और अधिक सतह और अंतःस्रावी पानी की उपलब्धता है। देश के नेट सिंचित क्षेत्र का एक-पंचम हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान का स्थान है।

सिंचाई मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों तक सीमित है क्योंकि:

- (i) मैदान की अवसादी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है और नहरों के निर्माण में किए गए निवेश पर अच्छा प्रतिफल देती है;

- (ii) उत्तर भारत के मैदान की भूमि नरम और समतल होने के कारण नहरों और कुओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है;

- (iii) उत्तर भारत के मैदान में भूजल स्तर भी काफी ऊँचा है, जिससे कुएँ की सिंचाई आर्थिक है;

- (iv) उत्तर भारत की नदियाँ निरंतर हैं और साल भर नहरों को जल प्रदान कर सकती हैं।

सिंचाई परियोजनाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है:

- (i) प्रमुख सिंचाई परियोजना: संस्कृत कमांड क्षेत्र (CCA) 10,000 हेक्टेयर से अधिक है।

- (ii) मध्यम सिंचाई परियोजना: CCA 2000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम है।

- (iii) लघु सिंचाई परियोजना: CCA 2000 हेक्टेयर से कम है।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई कार्य सतही जल को आकर्षित करने के लिए होते हैं, जैसे कि नदियाँ। लघु सिंचाई कार्य मुख्यतः भूजल को आकर्षित करने के लिए होते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल, बोरिंग कुएँ, टैंक आदि।

प्रमुख बनाम लघु सिंचाई परियोजनाएँप्रमुख सिंचाई परियोजना, जो विभिन्न उद्देश्यों जैसे बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, हाइड्रो-पावर उत्पादन आदि के लिए बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के रूप में कार्य करती है, में बड़ी सिंचाई क्षमता होती है और ये बड़े भूभाग को सेवा प्रदान कर सकती हैं। हालांकि, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।

- (i) योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि प्रमुख और मध्यम कार्यों ने उपज और वित्त के संदर्भ में निराशाजनक रूप से कम लाभ प्रदान किए हैं।

- (ii) हाइड्रो-पावर, जो एक नवीकरणीय और गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर की तुलना में सस्ती मानी जाती है। हालांकि, वास्तविकता में, हाइड्रो-पроектों के समापन में लगातार देरी होती है क्योंकि हाइड्रो-पроектों की गर्भधारण अवधि 5 से 12 वर्ष होती है, जबकि थर्मल यूनिट्स के लिए केवल 5 वर्ष होती है और थर्मल पावर की उत्पादन लागत 4000 रुपये प्रति किलोवाट होती है जबकि हाइड्रो-पावर के मामले में यह 7000 रुपये प्रति किलोवाट तक पहुँच जाती है।

- (iii) प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण उपाय वर्षों में विफल हो गए हैं, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और फसलों, मवेशियों और मानवों को होने वाले नुकसान में तेज वृद्धि हुई है।

- (iv) प्रमुख सिंचाई कार्यों में भारी निवेश होता है और पूरा होने में लंबा समय लगता है, 15 से 20 वर्ष या उससे अधिक। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से जुड़े बड़े प्रशासनिक तंत्र आमतौर पर भ्रष्ट और अक्षम होते हैं और इस प्रकार लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है।

- (v) रिसाव के कारण पानी की भारी हानि होती है - कभी-कभी यह छोड़े गए पानी का 50 प्रतिशत तक होता है। ये हानियाँ होती हैं क्योंकि अधिकांश वितरण प्रणाली अनलाइन होती है और इस प्रकार जलभराव एक गंभीर समस्या है।

- (vi) बड़े बांध और विशाल बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के गंभीर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं, विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं के आदेशित क्षेत्रों में जलभराव और मिट्टी की लवणता के कारण मिट्टी का अवमूल्यन। वितरण प्रणाली विकसित करने में कीमती कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होता है।

लघु सिंचाई परियोजनाएँ, दूसरी ओर, छोटे निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें गर्भधारण की अवधि बहुत कम होती है, यह मुख्यतः निजी क्षेत्र में कुओं, ट्यूबवेल, पंप-सेट आदि की स्थापना के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, वितरण प्रणालियों में भूमि की बर्बादी नहीं होती। जलभराव की समस्याएँ अनुपस्थित होती हैं। किसान जल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं क्योंकि यह प्रणाली सीधे उनके नियंत्रण में होती है। इसलिए, बेहतर प्रबंधन की कुंजी बड़े बांधों में अत्यधिक वित्तीय और पारिस्थितिकीय लागत में नहीं है, बल्कि लघु सिंचाई में है, जो भूजल के अधिकतम उपयोग और सिंचाई स्रोतों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्रामकमांड क्षेत्र वह कुल क्षेत्र है जहां विशेष सिंचाई परियोजना से भूमि को सिंचित करने और घरेलू उपयोग के लिए पानी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। हमारे सिंचाई प्रणाली का मुख्य नुकसान है कि प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजनाओं में निर्मित सिंचाई क्षमता का कम उपयोग होता है, अर्थात् पानी का इष्टतम उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (CADP) की शुरुआत पांचवें योजना (1974-75) की शुरुआत में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। यह एक समग्र क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के आदेशित क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता का तेजी से और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है (यानी निर्मित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच के अंतर को पाटना), और आदेशित क्षेत्रों में फसल उत्पादकता में वृद्धि करना।

यह कार्यक्रम व्यापक रूप से कवर करता है:

- (i) खेत के विकास जिसमें जल मार्ग की सर्वेक्षण और योजना, भूमि समतलीकरण, परियोजना आदेशित क्षेत्रों में जल वितरण के लिए वाराबंदी प्रणाली को अपनाना, और अवशिष्ट भूमि का आकार देना और पुनः दावा करना शामिल है।

- (ii) वनरोपण और चरागाह विकास जिसमें नहर के किनारे और सड़क के किनारे पौधरोपण, नए बस्तियों के पास ब्लॉक पौधरोपण, बालू के टीलों का स्थिरीकरण और उपजाऊ बंजर भूमि पर चरागाह विकास शामिल है।

- (iii) संचार और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता जिसमें वायरलेस नेटवर्क स्थापित करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेलेंड होल्डिंग में सिंचाई की आपूर्ति समान और सुनिश्चित हो, सड़कों का निर्माण, बस्तियों को बाजार से जोड़ना, नए बाजार का निर्माण और पीने के पानी की आपूर्ति करना।

- (iv) आधुनिक कृषि इनपुट की उपलब्धता जिसमें उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसानों को कृषि विस्तार और प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

1974-75 में इसकी शुरुआत में, 60 सिंचाई परियोजनाएँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गई थीं, जिनका संस्कृत कमांड क्षेत्र 15 मिलियन हेक्टेयर था। 1998-99 में, यह कार्यक्रम 217 परियोजनाओं को कवर करता है, जिनका CCA 21.95 मिलियन हेक्टेयर है, जो 23 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 54 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के भौतिक लक्ष्य हासिल करने और अंततः इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों की भागीदारी का महत्व जल प्रबंधन और CADP के प्रभावी कार्यान्वयन में जोर दिया गया है।

I'm sorry, but I cannot assist with that.

I'm sorry, but I cannot assist with that.

|

93 videos|435 docs|208 tests

|