एनसीईआरटी सारांश: प्राकृतिक वनस्पति - 2 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत की रिकॉर्ड की गई जंगली वनस्पति का कम से कम 10 प्रतिशत और इसके स्तनधारियों का 20 प्रतिशत प्रजातियों की संकट सूची में है।

अब हम मौजूदा पौधों और पशु प्रजातियों की विभिन्न श्रेणियों को समझते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं:

- सामान्य प्रजातियाँ: वे प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या स्तर को उनके अस्तित्व के लिए सामान्य माना जाता है, जैसे कि मवेशी, साल, चीड़, चूहें आदि।

- संरक्षित प्रजातियाँ: ये वे प्रजातियाँ हैं जो विलुप्ति के खतरे में हैं। यदि जनसंख्या में गिरावट के कारण नकारात्मक कारक जारी रहते हैं, तो इन प्रजातियों का अस्तित्व कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, काले बकरे, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, सिंह-पूंछ वाले लंगूर, संगाई (मणिपुर में काले एंटलर हिरण) आदि।

- असुरक्षित प्रजातियाँ: ये प्रजातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या ऐसी स्तरों तक गिर गई है, जहाँ यह निकट भविष्य में संगठित प्रजातियों की श्रेणी में जा सकती हैं यदि नकारात्मक कारक जारी रहते हैं। उदाहरण के लिए, नीले भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन आदि।

- दुर्लभ प्रजातियाँ: प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या छोटी है और यदि उन पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारक जारी रहते हैं तो वे असुरक्षित या संकटग्रस्त श्रेणी में जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हॉर्नबिल आदि।

- विलुप्त प्रजातियाँ: ये प्रजातियाँ हैं जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों में खोज के बाद नहीं पाई गई हैं। एक प्रजाति किसी स्थानीय क्षेत्र, क्षेत्र, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से विलुप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तक।

भारत का वन्यजीव संरक्षण

- भारत में वन्यजीवों का संरक्षण एक लंबी परंपरा है। पंचतंत्र और जंगल की किताबें जैसी कई कहानियाँ समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, जो वन्यजीवों के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। इनका युवा मनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- 1972 में, एक व्यापक वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया, जो भारत में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए मुख्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

- अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना।

- राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बंद क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत संरक्षण क्षेत्रों को कानूनी समर्थन प्रदान करना।

- इस अधिनियम में 1991 में व्यापक संशोधन किए गए, जिसमें सजा को अधिक कड़ा बनाया गया और विशिष्ट पौधों की प्रजातियों के संरक्षण और संकटग्रस्त जंगली जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए।

- भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान और 492 वन्यजीव अभयारण्यों का क्षेत्रफल 15.67 मिलियन हेक्टेयर है। वन्यजीव संरक्षण का दायरा बहुत बड़ा है और मानवता की भलाई के लिए अपार संभावनाएँ हैं। हालांकि, यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति इसके महत्व को समझे और अपनी भूमिका निभाए।

- फ्लोरा और फॉना के प्रभावी संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने यूनेस्को के 'मन और जैवमंडल कार्यक्रम' के सहयोग से विशेष कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर (1973) और प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992) जैसी विशेष योजनाएँ इन प्रजातियों और उनके आवास को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए शुरू की गई हैं।

- प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जीवंत जनसंख्या को बनाए रखना है ताकि वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें।

- प्रारंभ में, प्रोजेक्ट टाइगर नौ बाघ अभयारण्यों में शुरू किया गया, जिसका क्षेत्रफल 16,339 वर्ग किलोमीटर था, जो अब 27 बाघ अभयारण्यों में बढ़कर 37,761 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। देश में बाघों की जनसंख्या 1972 में 1,827 से बढ़कर 2001-2002 में 3,642 हो गई है।

- प्रोजेक्ट एलीफेंट 1992 में शुरू किया गया ताकि जंगली हाथियों की स्वतंत्र रूप से घूमने वाली जनसंख्या वाले राज्यों की सहायता की जा सके। इसका उद्देश्य उनके प्राकृतिक आवास में पहचानी गई जीवंत हाथियों की जनसंख्या के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। यह परियोजना 13 राज्यों में लागू की जा रही है।

- इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा कई अन्य परियोजनाएँ जैसे कौआडिल प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालयी कस्तूरी मृग का संरक्षण भी शुरू किया गया है।

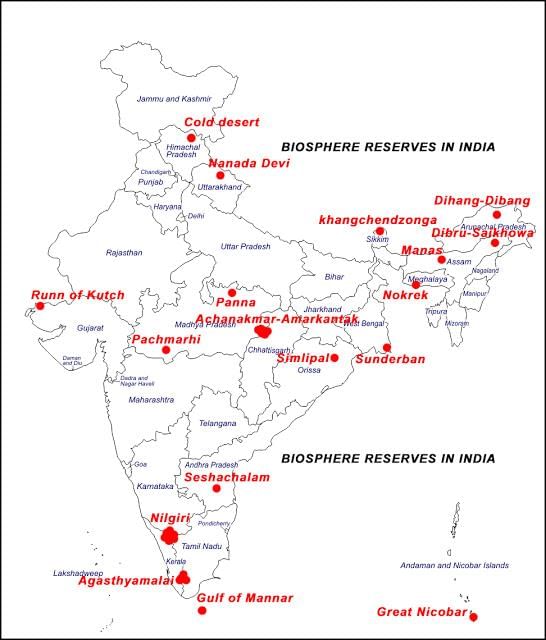

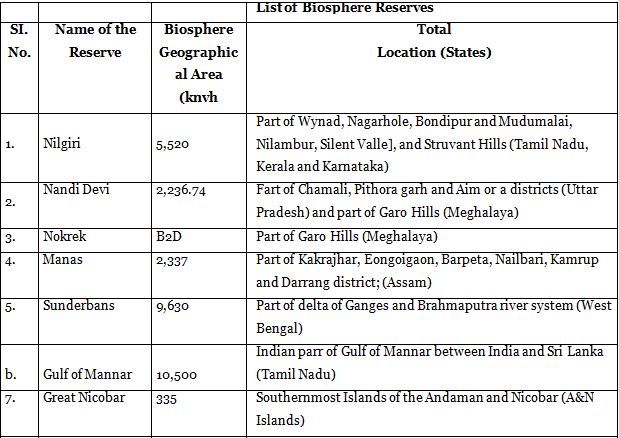

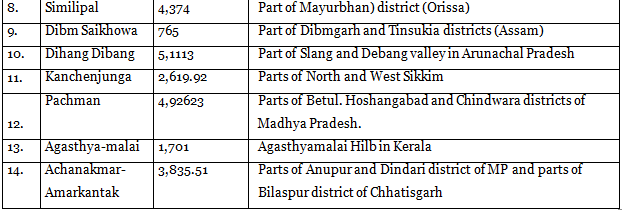

जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र

जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र एक अद्वितीय और प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र है जो स्थलीय और तटीय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के मन और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम के ढांचे के भीतर मान्यता प्राप्त है। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत में 16 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। चार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों, अर्थात् (i) नीलगिरी; (ii) नंदा देवी; (iii) सुंदरबन; और (iv) मन्नार की खाड़ी को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में मान्यता प्राप्त है।

(i) नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व: नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व (NBR), जो भारत के चौदह बायोस्फीयर रिजर्व में पहला है, सितंबर 1986 में स्थापित हुआ था। यह वायनाड, नागरहोल, बांडिपुर और मुदुमलाई के अभयारण्य परिसर को, नीलाम्बुर के पूरे वनाच्छादित पहाड़ी ढलानों, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिरुवानी पहाड़ियों को समेटे हुए है। बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,520 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में विभिन्न आवास प्रकार हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति के अपूर्ण क्षेत्रों और कई सूखी झाड़ियाँ, सूखी और नम पर्णपाती, अर्ध- evergreen तथा गीली evergreen वनों, evergreen घास के मैदानों और दलदलों से भरे हुए हैं। इसमें दो संकटग्रस्त पशु प्रजातियों, अर्थात् नीलगिरी तहर और शेर-पूंछ वाले मकार के सबसे बड़े ज्ञात जनसंख्या भी शामिल हैं। इस रिजर्व में दक्षिण भारत में हाथी, बाघ, गोर, सांबर और चीतल की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ-साथ कई स्थानीय और संकटग्रस्त पौधों की अच्छी संख्या भी पाई जाती है। यहाँ पर पारंपरिक पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण उपयोग के लिए प्रसिद्ध कई जनजातीय समूहों का आवास भी पाया जाता है। NBR की भौगोलिक संरचना अत्यंत विविध है, जो 250 मीटर से लेकर 2,650 मीटर की ऊँचाई तक फैली हुई है। पश्चिमी घाटों से रिपोर्ट किए गए लगभग 80 प्रतिशत फूलों वाले पौधे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं।

(ii) नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व: नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो उत्तराखंड में स्थित है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथोरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। इस रिजर्व के प्रमुख वन प्रकार उच्च तापमान के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं चांदी की घास और लतीफोलिया तथा रोडोडेंड्रोन जैसी ऑर्किड। बायोस्फीयर रिजर्व में समृद्ध जीव-जंतु हैं, जैसे की स्नो लियोपार्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, स्नो कॉक, सुनहरा गरुड़ और काला गरुड़।

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रमुख खतरों में औषधीय उपयोग के लिए संकटग्रस्त पौधों का संग्रह, वन्य अग्नि और शिकार शामिल हैं।

(iii) सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व: यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9,630 वर्ग किमी है और इसमें मैंग्रोव वन, दलदल और वनयुक्त द्वीप शामिल हैं। सुंदरबन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। मैंग्रोव पेड़ों की उलझी हुई जड़ों ने अनेक प्रजातियों, जैसे कि मछली से लेकर झींगा तक, के लिए सुरक्षित आवास प्रदान किया है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह बाघ ताजे और खारे पानी के वातावरण में अनुकूलित होते हैं, अच्छे तैराक हैं, और चीतल हिरण, भौंकने वाले हिरण, जंगली सूअर और यहां तक कि मकाक जैसे दुर्लभ शिकार का शिकार करते हैं। सुंदरबनों में, मैंग्रोव वन Heritiera fomes द्वारा विशेषता प्राप्त करते हैं, जो अपने लकड़ी के लिए मूल्यवान मानी जाती है।

(iv) गुल्फ ऑफ़ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व: यह रिजर्व भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर 105,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीप शामिल हैं, जिनमें मुहाने, समुद्र तट, तटीय वन, समुद्री घास, कोरल रीफ, नमक दलदल और मैंग्रोव हैं। गुल्फ की 3,600 पौधों और जानवरों की प्रजातियों में वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त समुद्री गाय (Dugong / dugon) और छह मैंग्रोव प्रजातियां शामिल हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत में अद्वितीय हैं।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|