एनसीईआरटी सारांश: प्राकृतिक खतरें और आपदाएँ | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

आपदा क्या है?

- आपदा एक ऐसा घटना है जो मानव नियंत्रण से largely बाहर की शक्तियों के कारण होती है, जो अचानक होती है और इसमें कम या बिना चेतावनी के आती है। यह जीवन और संपत्ति में महत्वपूर्ण विघटन का कारण बनती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और चोट शामिल होती है। ऐसे घटनाओं के लिए ऐसे प्रयासों की आवश्यकता होती है जो आमतौर पर आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रयासों से अधिक होते हैं।

- ऐतिहासिक रूप से, आपदाओं को प्राकृतिक शक्तियों के कारण माना गया है, जिसमें मानवों को प्रकृति की शक्ति के खिलाफ निर्दोष पीड़ित के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि, मानव गतिविधियाँ भी आपदाओं में योगदान कर सकती हैं, न कि केवल प्राकृतिक शक्तियाँ।

- मानव गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ाने के उदाहरणों में वनों की कटाई के कारण भूस्खलन और बाढ़ शामिल हैं।

- मुख्य दृष्टिकोण प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने और प्रबंधित करने पर केंद्रित है।

आपदा और प्राकृतिक खतरों के बीच अंतर

- प्राकृतिक खतरे वे पर्यावरण के पहलू होते हैं जो लोगों या संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये खतरे पर्यावरण की अंतर्निहित विशेषताएँ हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएँ।

- इसके विपरीत, आपदाएँ, चाहे वे प्राकृतिक शक्तियों या मानव गतिविधियों के कारण हों, अचानक घटनाएँ होती हैं जो व्यापक मृत्यु, संपत्ति की हानि और सामाजिक विघटन का परिणाम बनती हैं।

- प्राकृतिक खतरे पर्यावरण के तत्काल या स्थायी विशेषताएँ हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएँ, ढलवाँ ढलान, हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थिर संरचनाएँ, या रेगिस्तानों और ग्लेशियर क्षेत्रों में अत्यधिक मौसम की स्थिति।

- कोई भी घटना तब आपदा में बदल जाती है जब यह महत्वपूर्ण विनाश और नुकसान पहुंचाती है। प्रत्येक आपदा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, इसके द्वारा उत्पन्न सामाजिक प्रतिक्रियाओं, और विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा इसके साथ निपटने के तरीके के आधार पर अद्वितीय होती है।

आपदाओं के बारे में तथ्य

- प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, आवृत्ति और प्रभाव समय के साथ बढ़ गए हैं।

- इन आपदाओं द्वारा मानव और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक चिंता है।

- हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

प्राकृतिक खतरों और आपदाओं की आधुनिक धारणाएँ

- प्राकृतिक खतरों और आपदाओं की समझ में परिवर्तन आया है।

- पहले, खतरों और आपदाओं को निकटता से जुड़े दृष्टिकोण से देखा जाता था।

- प्राकृतिक खतरों वाले क्षेत्र अधिक उच्च जोखिम में थे।

- इसलिए, लोग ऐसे क्षेत्रों में गतिविधियों को तेज करने से हिचकिचाते थे, जिससे आपदाएँ कम गंभीर होती थीं।

- प्रौद्योगिकी के विकास ने मनुष्यों को प्रकृति को महत्वपूर्ण सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है।

- फलस्वरूप, व्यक्ति अब आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे आपदाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

योकोहामा रणनीति और एक सुरक्षित विश्व के लिए कार्य योजना

- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और अन्य देशों ने 23-27 मई, 1994 को योकोहामा में प्राकृतिक आपदा कमी पर विश्व सम्मेलन में बैठक की।

- सम्मेलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:

- प्रत्येक देश की जिम्मेदारी की पहचान करना कि वह अपने नागरिकों की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करे।

- विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित, भूमि-लॉक्ड देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों पर विशेष ध्यान देना।

- आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं और विधान को बढ़ाना, जिसमें एनजीओ और स्थानीय समुदायों को शामिल करना।

- आपदा रोकथाम और शमन के लिए उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझा करना और संसाधनों का जुटाव शामिल है।

- 1990-2000 का दशक प्राकृतिक आपदा के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया गया था।

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ और खतरे

भूकंप

- भूकंप सबसे अप्रत्याशित और अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएँ हैं। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न भूकंप विशेष रूप से विनाशकारी होते हैं, जिनका प्रभाव व्यापक होता है।

भूकंपों के कारण

- भूकंप पृथ्वी की परत में टेक्टोनिक गतिविधियों के दौरान अचानक ऊर्जा रिलीज के कारण होते हैं।

अन्य प्रकार के भूकंपों के साथ तुलना

- ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों के गिरने, भूस्खलन, और अन्य कारकों से संबंधित भूकंपों का प्रभाव टेक्टोनिक भूकंपों की तुलना में सीमित होता है।

प्लेटों की गति

- भारतीय प्लेट प्रति वर्ष लगभग एक सेंटीमीटर उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ती है, जिसका सामना यूरेशियन प्लेट से बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे प्लेटों के बीच समय के साथ ऊर्जा का संचय होता है। अधिक ऊर्जा का संचय तनाव पैदा करता है, जो अंततः हिमालय क्षेत्र में भूकंप का कारण बनता है।

असुरक्षित क्षेत्र

- जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, और पूर्वोत्तर राज्य भूकंप के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं।

भूकंप जोखिम क्षेत्र

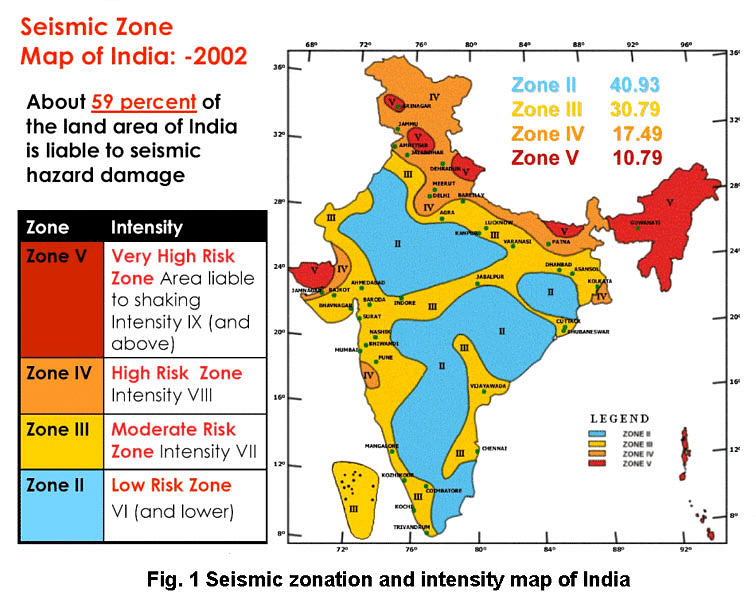

- राष्ट्रीय संगठन जैसे राष्ट्रीय भूभौतिक प्रयोगशाला और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूकंप जोखिम को पांच क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं: बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, बहुत निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र।

- उत्तर-पूर्व राज्यों, दरभंगा और अररिया के उत्तर में बिहार के भारत-नेपाल सीमा के क्षेत्रों, उत्तराखंड, पश्चिम हिमाचल प्रदेश (धर्मशाला के आसपास) को बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में रखा गया है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्से, पंजाब के उत्तरी भाग, हरियाणा के पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के उत्तरी भाग उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के शेष हिस्से मध्यम से बहुत निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। जो क्षेत्र सुरक्षित माने जा सकते हैं, वे स्थिर भूमि द्रव्यमान से बने हैं जो डेक्कन पठार के अंतर्गत आते हैं।

भूकंपों के सामाजिक-पर्यावरणीय परिणाम

- जब भूकंप उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं, तो ये आपदाएँ बन जाते हैं। भूकंप न केवल बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार नेटवर्क, उद्योगों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि जनसंख्या को उनकी सामग्री और सामाजिक-सांस्कृतिक लाभों से भी वंचित कर देते हैं, जो पीढ़ियों से संचित होते हैं। भूकंप लोगों को बेघर कर देते हैं, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव और तनाव बढ़ता है।

भूकंपों के प्रभाव

भूमि पर

- दरारें

- दरकना

- तरंगें

- बस्तियाँ

- स्लाइडिंग

- हाइड्रो-डायनैमिक लैंडस्लाइड्स

- ओवरट्यूरिंग प्रेशर

- तरलता

- बकलिंग

- सुनामी

- पृथ्वी का दबाव

- ध्वस्त होना

- संभावित श्रृंखलाबद्ध प्रभाव

मानव निर्मित संरचनाओं पर

- संभावित श्रृंखलाबद्ध प्रभाव

- संभावित श्रृंखलाबद्ध प्रभाव

- संभावित श्रृंखलाबद्ध प्रभाव

जल पर

- इनके अलावा, भूकंपों के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम भी होते हैं। भूकंप लैंडस्लाइड्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो जलाशयों के निर्माण को बाधित कर सकते हैं।

भूकंप जोखिम न्यूनीकरण

- कमजोर क्षेत्रों में लोगों के बीच नियमित निगरानी और जानकारी के त्वरित प्रसार के लिए भूकंप निगरानी केंद्र (भूकंप विज्ञान केंद्र) स्थापित करना।

- भौगोलिक स्थिति प्रणाली (GPS) का उपयोग टेक्टोनिक प्लेटों की गति की निगरानी में बहुत मदद कर सकता है।

- देश का एक कमजोरी मानचित्र तैयार करना और जनसंख्या के बीच जोखिम संबंधी जानकारी साझा करना, उन्हें आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीकों पर शिक्षित करना।

- कमजोर क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइनों को अनुकूलित करना, जबकि ऐसे स्थानों पर ऊँची इमारतों, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, और प्रमुख शहरी केंद्रों के निर्माण को हतोत्साहित करना।

- कमजोर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं में भूकंप-प्रतिरोधी डिजाइनों को लागू करना और हल्के सामग्रियों का उपयोग अनिवार्य करना।

- एक सुनामी एक ऐसी तरंगों की श्रृंखला है जो भूकंप, जल के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, लैंडस्लाइड्स, या अचानक व्यवधानों जैसे घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती है।

- सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है, जो पृथ्वी की सतह के अचानक स्थानांतरण द्वारा विशेषता प्राप्त करता है, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा मुक्त होती है। एक सुनामी गहरे महासागरीय जल में एक जेट विमान की तरह तेजी से चल सकती है।

सुनामी का निर्माण

सुनामी- सुनामी, महासागरों या अन्य जल निकायों में उत्पन्न तरंगों का समूह है, जो भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, या उल्का के प्रभाव जैसी बाधाओं के कारण बनती हैं।

- समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप, जो आमतौर पर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर होते हैं, पानी को ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित करते हैं।

सुनामी से प्रभावित क्षेत्र

- सुनामी आमतौर पर प्रशांत अग्नि वलय के साथ पाई जाती हैं, जो अलास्का, जापान, फिलीपींस, और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं।

- अन्य प्रभावित क्षेत्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, और भारत, आदि।

सुनामी के प्रभाव

- किनारे पर पहुँचने पर, सुनामी की तरंगें महत्वपूर्ण संचित ऊर्जा को छोड़ती हैं, जिससे भूमि पर turbulent जल प्रवाह होता है।

- यह turbulent प्रवाह बंदरगाह शहरों, कस्बों, संरचनाओं, इमारतों, और अन्य बस्तियों को नष्ट कर देता है।

- सुनामी का प्रभाव तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है।

- सुनामी के नुकसान का समाधान व्यक्तिगत राज्यों या सरकारों की क्षमताओं से परे है।

- इन आपदाओं के प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोगी प्रयास महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि 2004 की सुनामी से स्पष्ट है, जिसमें 300,000 से अधिक जानें गईं।

- भारत, उदाहरण के लिए, 2004 की आपदा के बाद अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली में भाग लेकर सहायता प्रदान कर रहा है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात

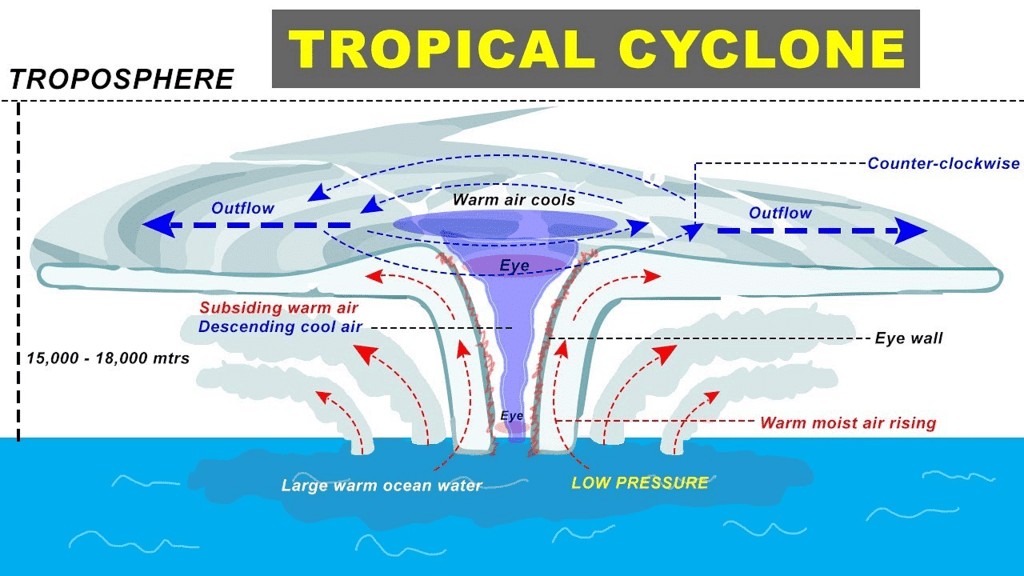

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 30° उत्तरी और 30° दक्षिणी अक्षांशों के बीच होने वाले तीव्र निम्न-दाब प्रणाली हैं।

- ये चक्रवात उच्च वेग वाली हवाओं के साथ होते हैं, जो निम्न दाब के केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर घूमती हैं।

- क्षैतिज रूप से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 500 से 1,000 किमी तक फैले हो सकते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर पहुँच सतह से 12-14 किमी तक होती है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्मी के इंजनों के रूप में कार्य करते हैं, जो महासागरों और समुद्रों के पार गुजरने वाली हवाओं द्वारा संचित नमी के संघनन से निकलने वाली निहित गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के लिए प्रारंभिक स्थिति

एक आवश्यक पूर्वापेक्षा एक निरंतर गर्म, नम हवा की आपूर्ति है, जो महत्वपूर्ण निष्क्रिय ताप छोड़ने में सक्षम हो।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मुख्य अवधारणाएँ

- मजबूत कोरिओलिस बल केंद्रीय दबाव को भरने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भूमध्य रेखा के निकट कोरिओलिस बल की अनुपस्थिति 0°-5° अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में बाधा डालती है।

- सम्पूर्ण ट्रोपोस्फीयर में अस्थिर स्थिति स्थानीय विक्षोभों के विकास की ओर ले जाती है, जो चक्रवात के चारों ओर केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है।

- मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु वेज की अनुपस्थिति निष्क्रिय ताप के ऊर्ध्वाधर परिवहन में विघटन करती है, जो चक्रवात के विकास में योगदान करती है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संरचना

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता बड़ी दबाव भिन्नताओं से होती है।

- चक्रवात का केंद्र आमतौर पर एक गर्म, निम्न-दबाव, बिना बादलों के केंद्र से बना होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आइसोबार निकटता से स्थित होते हैं, जो उच्च दबाव भिन्नताओं को दर्शाते हैं।

- सामान्यतः 14-17mb/100 किमी के बीच रहने वाले ये भिन्नताएँ कभी-कभी 60mb/100 किमी तक पहुँच सकती हैं।

- एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु बेल आमतौर पर केंद्र से लगभग 10-150 किमी तक फैली होती है।

भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानिक-कालिक वितरण

- भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं।

- जबकि अधिकांश चक्रवात मानसून के मौसम में 10°-15° उत्तरी अक्षांश के बीच उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के दौरान विकसित होते हैं।

- ये चक्रवात 16°-20° N अक्षांश और 92° E के पश्चिम में उत्पन्न होते हैं।

- जुलाई तक, इन तूफानों का निर्माण लगभग 18° N अक्षांश और 90° E के पश्चिम में, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के निकट स्थानांतरित हो जाता है।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम

ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चलाने वाली ऊर्जा गर्म, आर्द्र हवा द्वारा जारी की गई निहित ऊष्मा से आती है।

प्राकृतिक आपदाएँ: चक्रवात और बाढ़

- चक्रवात: समुद्र से दूर जाने पर चक्रवातों की तीव्रता कम हो जाती है।

- भारत में, चक्रवात की शक्ति बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूरी बढ़ने पर कम होती है।

- इसका परिणाम यह है कि तटीय क्षेत्रों में अक्सर 180 किमी/घंटा की औसत गति वाले गंभीर चक्रवाती तूफान आते हैं।

- ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकते हैं, जिसे तूफानी लहर कहा जाता है।

- यह लहर हवा, समुद्र और भूमि के अंतःक्रिया के कारण होती है।

- चक्रवात उच्च क्षैतिज दबाव ग्रेडियंट और मजबूत सतह की हवाओं के माध्यम से एक प्रेरक बल उत्पन्न करते हैं।

- मजबूत हवाओं और भारी वर्षा का संयोजन समुद्री जल को तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में लाता है, जिससे मानव बस्तियों, कृषि भूमि, फसलों और ढांचों को नुकसान होता है।

- बाढ़: बाढ़ तब उत्पन्न होती है जब सतही जल प्रवाह नदी चैनलों की क्षमता से अधिक हो जाता है, जिससे जल आस-पास के निम्न-स्थित बाढ़ मैदानों में चला जाता है।

- बाढ़ तब होती है जब नदियाँ अपने किनारों से बाहर बह जाती हैं, आस-पास के बाढ़ मैदानों को जलमग्न कर देती हैं।

- भारी वर्षा बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। जितनी तेजी से वर्षा का पानी नदी चैनलों तक पहुँचता है, बाढ़ आने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।

- दक्षिण, पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश, में अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है।

भारत में बाढ़ के लिए संवेदनशील क्षेत्र: राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बाढ़-प्रवण के रूप में पहचाना है।

भारत में बाढ़ से प्रभावित राज्य:

- असम, पश्चिम बंगाल, और बिहार ऐसे राज्य हैं जिनमें बाढ़ का खतरा अत्यधिक है। उत्तरी राज्य जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश भी कभी-कभी बाढ़ के जोखिम का सामना करते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और पंजाब में पिछले कुछ दशकों में अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। तमिलनाडु में नवंबर से जनवरी के बीच बाढ़ आती है, जो कि मानसून के पीछे हटने के कारण होती है।

बाढ़ों के परिणाम

- बाढ़ का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर साल बाढ़ के कारण मूल्यवान फसलें नष्ट होती हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, रेलमार्ग, पुल, और मानव बस्तियों को नुकसान होता है। लाखों लोग विस्थापित होते हैं, जिनमें से कुछ अपनी जान और मवेशियों को खो देते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोलेरा, गैस्ट्रो-एंटराइटिस, और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलती हैं। बाढ़ का एक सकारात्मक परिणाम यह है कि यह फसलों के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी जमा करती है। उदाहरण के लिए, असम में मजुली, जो वार्षिक ब्रह्मपुत्र बाढ़ के बाद अच्छे धान की फसलों के लिए जाना जाता है।

बाढ़ नियंत्रित करने के तरीके

- बाढ़ के प्रति संवेदनशील नदियों का कई देशों में सावधानी से प्रबंधन किया जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा

- नदियों को उनके किनारों से बाहर निकलने से रोकने के लिए लेवेज, बंड, जलाशय, और बांधों का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा विफलता के मामलों में, आपातकालीन उपायों जैसे कि रेत के थैले या पोर्टेबल इन्फ्लेटेबल ट्यूबों का सहारा लिया जाता है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से लड़ने के लिए समुद्री दीवारें, समुद्र तट पोषण, और बैरियर द्वीपों जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। एक डाइक एक बाढ़ सुरक्षा विधि है जो बाढ़ के जोखिम को कम करती है और नुकसान को न्यूनतम करती है। हालांकि, डाइक को अन्य नियंत्रण तकनीकों के साथ मिलाकर उपयोग करने की सिफारिश की जाती है ताकि डाइक के विफल होने से रोका जा सके। विअर, जिसे कम ऊँचाई वाले बांध के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर मिलपॉंड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, टोरंटो में रेयमोर ड्राइव के पास हंबर नदी पर बनाया गया विअर है, जो 1954 में हरिकेन हैज़ल के कारण हुए विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए है।

सूखा: कारण और प्रकार

सूखा शब्द एक विस्तारित अवधि को इंगित करता है, जिसमें जल की कमी होती है, जो अपर्याप्त वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण दरों, और जल संसाधनों के अति उपयोग के कारण होती है। सूखा एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें मौसम विज्ञान के तत्व जैसे वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ग्राउंडवाटर, मिट्टी की नमी, जल भंडारण, सतही बहाव, कृषि प्रथाएँ, सामाजिक-आर्थिक कारक, और पारिस्थितिकी स्थितियाँ शामिल हैं।

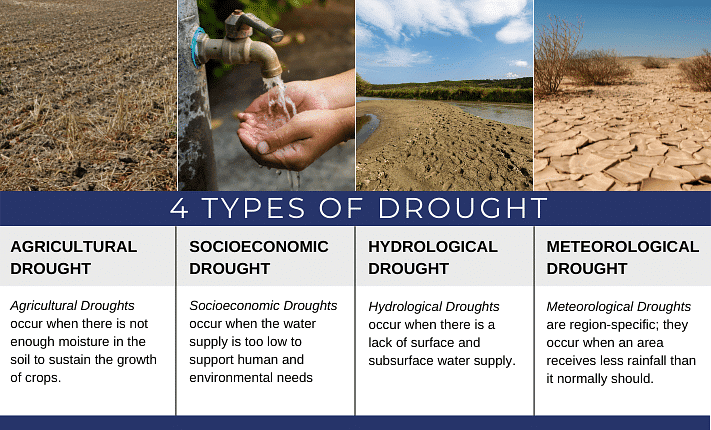

सूखे के प्रकार

- मौसम विज्ञानिक सूखा: यह तब होता है जब वर्षा की मात्रा अपर्याप्त होती है, जो अक्सर समय और स्थान में असमान वितरण के साथ होती है।

- कृषि सूखा: जिसे मिट्टी की नमी के सूखे के रूप में भी जाना जाता है, यह तब होता है जब फसलों की वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। 30% से अधिक की सिंचाई वाली भूमि सूखा-प्रवण नहीं मानी जाती है।

- जलविज्ञानिक सूखा: यह तब उत्पन्न होता है जब जल भंडारण प्रणालियों जैसे जलधाराओं, झीलों, और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस स्तर से नीचे आ जाती है, जिसे वर्षा पुनः भर सकती है।

- पारिस्थितिकी सूखा: यह तब होता है जब जल की कमी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को कम कर देती है, जिससे पारिस्थितिकी संकट और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है।

भारत में सूखे का परिदृश्य

- भारत में सूखे और बाढ़ दो प्रमुख जलवायु विशेषताएँ हैं।

- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19% और इसकी जनसंख्या का 12% हर वर्ष सूखा की स्थिति का सामना करता है।

- देश के 30% भूमि को सूखा-प्रवण के रूप में पहचाना गया है, जो लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है।

- भारत में एक ऐसी परिघटना होती है जहाँ कुछ क्षेत्र बाढ़ का सामना करते हैं जबकि अन्य गंभीर सूखे से ग्रस्त होते हैं।

- यह सामान्य है कि एक क्षेत्र एक मौसम में बाढ़ का सामना करता है और दूसरे में सूखे का, जो भारत में मानसून के अस्थिर व्यवहार के कारण होता है।

भारत में सूखे की गंभीरता

- अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र: यह क्षेत्र राजस्थान के अधिकांश हिस्सों को शामिल करता है, विशेष रूप से अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी भागों को।

भारत में सूखे की श्रेणीकरण

- गंभीर सूखे की संवेदनशीलता वाला क्षेत्र: यह श्रेणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, महाराष्ट्र के पूर्वी भागों, आंतरिक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, आंतरिक तमिलनाडु के उत्तरी भागों और झारखंड तथा आंतरिक ओडिशा के दक्षिणी भागों को शामिल करती है।मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र: यह वर्गीकरण राजस्थान के उत्तरी भागों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों, गुजरात के शेष भागों, महाराष्ट्र कोनकन को छोड़कर, झारखंड, तमिलनाडु के कोयंबटूर पठार, और आंतरिक कर्नाटक को शामिल करता है। भारत के शेष हिस्सों को या तो सूखा मुक्त माना जा सकता है या इसकी संवेदनशीलता कम है।

सूखे के परिणाम

- कृषि पर प्रभाव: सूखे के कारण फसलों का असफल होना, खाद्य अनाज और चारे की कमी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अपर्याप्त वर्षा पानी की कमी का कारण बनती है, जो तब अत्यधिक विनाशकारी होती है जब खाद्य अनाज, चारे और पानी की कमी एक साथ होती है।पशुधन की हानि: सूखे के दौरान बड़े पैमाने पर मवेशियों और अन्य जानवरों की मौत होती है, जो उन किसानों के जीवनयापन पर प्रभाव डालती है जो उन पर निर्भर होते हैं।मानव प्रवासन: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर लोगों और मवेशियों का प्रवासन होता है, जो खाद्य और जल संसाधनों की खोज में होते हैं।जल जनित रोग: साफ पानी की कमी लोगों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर करती है, जिससे जल जनित रोग जैसे गैस्ट्रो-एंटराइटिस, हैजा और हेपेटाइटिस का फैलाव होता है।

निवारण

- सुरक्षित पेयजल वितरण की व्यवस्था करना

पीड़ितों के लिए दवाओं की आपूर्ति

पशुओं के लिए चारे और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना

लोगों और उनके मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना

जलाशयों के माध्यम से भूजल की संभावनाओं की पहचान करना

अधिक से अधिक क्षेत्रों से नदी के पानी को घाटे वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना

नदियों के अंतर्संबंध की योजना बनाना

जलाशयों और बांधों का निर्माण करना

संभव नदी बेसिनों और भूजल स्रोतों की पहचान के लिए रिमोट सेंसिंग और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करना

सूखा-प्रतिरोधी फसलों के बारे में ज्ञान फैलाना और उनकी खेती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना

सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन लागू करना

भूस्खलन

- भूस्खलनों पर अत्यधिक स्थानीयकृत कारक प्रभाव डालते हैं, जिससे जानकारी एकत्र करना और भूस्खलन की संभावनाओं की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो जाता है।भूस्खलनों की घटना और व्यवहार को सटीक रूप से परिभाषित करना और सामान्यीकृत करना जटिल है।

नियंत्रण कारक

- भूविज्ञान

भूआकृतिक एजेंट

ढलान

भूमि उपयोग

वृक्ष आवरण

मानव गतिविधियाँ

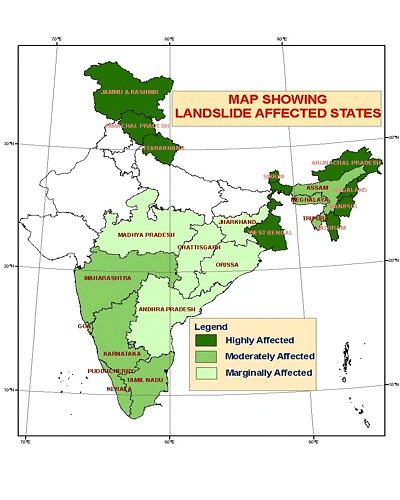

भारत में भूस्खलन संवेदनशीलता क्षेत्र

- बहुत उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र: इसमें हिमालय और अंडमान और निकोबार में अत्यधिक अस्थिर, अपेक्षाकृत युवा पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं।यह पश्चिमी घाटों और नीलगिरी में तेज ढलानों वाले उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों को शामिल करता है।यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और भूकंपों के कारण बार-बार भू-हिलाने वाले क्षेत्रों को शामिल करता है।

भारत में भूस्खलन के लिए संवेदनशीलता क्षेत्रों के प्रकार

अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र: ऐसे क्षेत्र जहां मानव गतिविधियाँ जैसे सड़कें, बांध आदि का निर्माण होता है।

- उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र: इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनकी स्थितियाँ अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता क्षेत्र के समान हैं।

- नियंत्रण कारकों का संयोजन, तीव्रता, और आवृत्ति द्वारा विशिष्ट।

- हिमालयी क्षेत्र के राज्य और पूर्वोत्तर राज्य, असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर, इस श्रेणी में आते हैं।

मध्यम से निम्न संवेदनशीलता क्षेत्र: ऐसे क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है, जैसे लद्दाख और स्पीती के ट्रांस-हिमालयन क्षेत्र।

- ऐसे क्षेत्र जहां भूमि की आकृति अनियमित लेकिन स्थिर है और वर्षा कम होती है, जैसे अरावली पर्वत के कुछ भाग।

- पश्चिमी और पूर्वी घाटों तथा दक्कन पठार के वर्षा छायादार क्षेत्रों में कभी-कभी भूस्खलन होता है।

- झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, और केरल जैसे राज्यों में खनन और भूमि धंसने के कारण भूस्खलन होता है।

अन्य क्षेत्र: इसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिले को छोड़कर), असम (कार्बी आंगलोंग जिले को छोड़कर), और दक्षिणी राज्यों के तटीय क्षेत्र शामिल हैं।

- इन क्षेत्रों को भूस्खलन से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की तुलना में सुरक्षित माना जाता है।

भूस्खलनों के परिणाम:

- सड़कें बाधित होना

- रेलवे लाइनों का विनाश

- चट्टानों के गिरने के कारण चैनल अवरुद्ध होना और व्यापक प्रभाव

- नदियों का मार्ग परिवर्तित होना जिससे संभावित बाढ़ का खतरा

- जीवित और संपत्ति की हानि

- विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली स्थानिक इंटरैक्शन में बाधा

- मार्गों और बांधों जैसी अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर निर्माण पर प्रतिबंध।

- कृषि को घाटियों और मध्यम ढलानों वाले क्षेत्रों तक सीमित करना।

- उच्च संवेदनशीलता क्षेत्रों में बड़े बस्तियों के विकास पर नियंत्रण।

- विशाल पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

- जल प्रवाह को कम करने के लिए बांधों का निर्माण।

- पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में झुमिंग प्रथा वाले क्षेत्रों में टेरेस खेती को बढ़ावा देना।

आपदा प्रबंधन:

- यह जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण को संदर्भित करता है। भारत अपने भू-जलवायु स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, और भूस्खलन बार-बार होते हैं।

चक्रवात क्षति को कम करने के लिए कदम

- चक्रवात आश्रयों, बांधों, डाइक और जलाशयों का निर्माण।

- हवा की गति को कम करने के लिए वनीकरण।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन।

निष्कर्ष

निवारण और तैयारी आपदा प्रबंधन में तीन चरण शामिल हैं:

- पूर्व-आपदा प्रबंधन: आपदाओं के बारे में डेटा और जानकारी उत्पन्न करना।

- संवेदनशीलता क्षेत्र मानचित्र तैयार करना।

- आपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाना।

- आपदा योजना और तैयारी के उपाय।

- आपदाओं के दौरान: बचाव और राहत कार्य जैसे निकासी और आश्रय का निर्माण।

- राहत शिविरों में पानी, भोजन, कपड़े, और चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|