प्राकृतिक खतरें और आपदाएँ - 1 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

परिचय

विशाल पैमाने पर, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, जो छोटी या लंबी अवधि में होता है, उसे आपदा कहा जाता है। भारत में आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है, जो अक्सर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के कारण है।

इन आपदाओं के कारण जीवन और संपत्ति की हानि विश्वभर में लगातार बढ़ रही है, जो कि आपदाओं से निपटने के लिए अपर्याप्त तकनीक, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, और निरंतर पारिस्थितिकीय अवनति के कारण है। आपदाओं के प्रबंधन के लिए वैश्विक प्रयास प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और परिमाण के साथ मेल खाने में अपर्याप्त साबित हुए हैं।

आपदा क्या है? एक आपदा को विशाल पैमाने पर, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, होने वाली एक रुकावट के रूप में परिभाषित किया गया है। आपदाएँ मानव, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय कठिनाइयों का कारण बन सकती हैं, जो प्रभावित समाज की सहनशक्ति से परे हो सकती हैं। आंकड़ों के अनुसार, भारत समग्र रूप से 30 विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास की क्षमता पर इस हद तक प्रभाव डालेंगी कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव उत्पादकता और मैक्रो-आर्थिक प्रदर्शन पर पड़ेंगे।

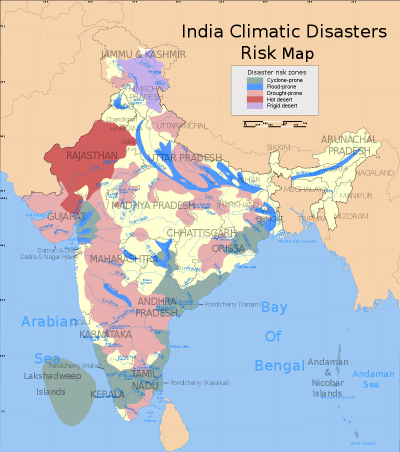

भारत में विभिन्न आपदा-प्रवण क्षेत्रों को नीचे दिए गए मानचित्र से समझा जा सकता है:

आपदाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जा सकती हैं:

- जल और जलवायु आपदा: बाढ़, ओला, बादल फटने, चक्रवात, गर्मी की लहरें, ठंडी लहरें, सूखे, तूफान।

- भूवैज्ञानिक आपदा: भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान।

- जीवविज्ञान आपदा: वायरल महामारी, कीट हमले, मवेशियों की महामारी, और टिड्डी दल।

- औद्योगिक आपदा: रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएँ, खदान की आग, तेल रिसाव।

- परमाणु आपदा: परमाणु कोर का पिघलना, विकिरण विषाक्तता।

- मानव निर्मित आपदाएँ: शहरी और वन आग, तेल रिसाव, विशाल भवन संरचनाओं का ढ collapse।

आपदा प्रबंधन क्या है? 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, आपदा प्रबंधन को योजना बनाने, संगठित करने, समन्वयित करने और कार्यान्वित करने की एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आवश्यक है-

1. किसी भी आपदा के खतरे की रोकथाम

2. किसी भी आपदा या उसके परिणामों के जोखिम को कम करना

3. किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्परता

4. आपदा से निपटने में तत्परता

5. किसी भी आपदा के प्रभावों की गंभीरता का आकलन करना

6. बचाव और राहत

7. पुनर्वास और पुनर्निर्माण

आपदा प्रबंधन में शामिल एजेंसियाँ

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या NDMA, आपदा प्रबंधन के लिए एक उच्चतम निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की देखरेख, दिशा और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): NEC में भारत सरकार के उच्च स्तर के मंत्रिस्तरीय सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष होते हैं, और भारत सरकार के सचिव (GoI) जैसे कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि शामिल होते हैं। NEC राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करती है।

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री SDMA का प्रमुख होता है। राज्य सरकार का एक राज्य कार्यकारी समिति (SEC) होता है जो आपदा प्रबंधन में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की सहायता करती है।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): DDMA का नेतृत्व जिला कलेक्टर, उप-कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, स्थिति के अनुसार, और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होते हैं। DDMA यह सुनिश्चित करता है कि NDMA और SDMA द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का पालन राज्य सरकार के सभी विभागों और जिला स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाए।

- स्थानीय प्राधिकरण: स्थानीय प्राधिकरणों में पंचायत राज संस्थाएँ (PRI), नगरपालिकाएँ, जिला और छावनी बोर्ड, और नगर नियोजन प्राधिकरण शामिल होंगे, जो नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन करते हैं।

अब हम कुछ प्रकार की आपदाओं और उनसे निपटने के उपायों पर नज़र डालते हैं।

जीवविज्ञानिक आपदाएँ

परिभाषा: एक निश्चित प्रकार के जीवित जीवों के विशाल प्रसार के कारण उत्पन्न होने वाले विनाशकारी प्रभाव, जो महामारी या महामारी स्तर पर बीमारियाँ, वायरस या पौधों, जानवरों या कीट जीवन का संक्रमण फैला सकते हैं।

- महामारी स्तर – यह एक संकट को दर्शाता है जो किसी क्षेत्र या समुदाय के कई लोगों को प्रभावित करता है।

- महामारी स्तर – यह एक संकट को दर्शाता है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र, कभी-कभी पूरे महाद्वीप या यहां तक कि पूरे ग्रह को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, हाल की H1N1 या स्वाइन फ्लू महामारी।

1. महामारी प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- निर्णय लेने वाली सलाहकार समिति

- आपातकालीन चिकित्सा राहत प्रदान करना

2. जीवविज्ञानिक आपदाओं से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। (कारण – स्वास्थ्य एक राज्य विषय है)।

3. प्रकोपों की जांच के लिए नोडल एजेंसी – राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान (NICD)

4. जैविक युद्ध के लिए नोडल मंत्रालय – गृह मंत्रालय (जैविक युद्ध का मतलब जैविक एजेंटों का युद्ध के रूप में उपयोग करना है)

जीवविज्ञानिक आपदाएँ – वर्गीकरण

चार्ल्स बाल्डविन ने 1966 में जैविक खतरे का प्रतीक विकसित किया।

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैविक खतरों को चार जैविक सुरक्षा स्तरों में वर्गीकृत करता है:

- BSL-1: बैक्टीरिया और वायरस जैसे Bacillus subtilis, कुछ सेल संस्कृतियाँ, कुत्तों की हेपेटाइटिस, और गैर-संक्रामक बैक्टीरिया। सुरक्षा केवल चेहरे की सुरक्षा और दस्ताने हैं।

- BSL-2: बैक्टीरिया और वायरस जो केवल मनुष्यों को हल्की बीमारी का कारण बनाते हैं, या प्रयोगशाला सेटिंग में एरोसोल के माध्यम से संक्रामक होना मुश्किल होते हैं जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, मम्प्स, खसरा, HIV, आदि। सुरक्षा – ऑटोक्लेव का उपयोग करके स्टेरिलाइज करने और जैविक सुरक्षा कैबिनेट का उपयोग।

- BSL-3: बैक्टीरिया और वायरस जो मनुष्यों में गंभीर से घातक बीमारी का कारण बनाते हैं। उदाहरण: वेस्ट नाइल वायरस, अन्थ्रैक्स, MERS कोरोनावायरस। सुरक्षा – वायुमंडलीय संक्रमण को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे की रिस्पिरेटर का उपयोग।

- BSL-4: संभावित रूप से घातक (मनुष्यों के लिए) वायरस जैसे ईबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, लासा बुखार वायरस, आदि। सुरक्षा – सकारात्मक दबाव वाली व्यक्तिगत सूट का उपयोग, जिसमें अलग वायु आपूर्ति होती है।

भारत में जैविक खतरों की रोकथाम के लिए कानून जैविक खतरों की रोकथाम और प्रकोप होने पर सुरक्षा, उन्मूलन और नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए भारत में निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं:

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके नियम (1986)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - यह आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, तैयारी, और सभी स्तरों पर पुनर्प्राप्ति के लिए संस्थागत और संचालन ढांचे का प्रावधान करता है।

जीविक खतरों की रोकथाम

जीविक खतरों की रोकथाम और नियंत्रण का मूल उपाय संदूषण के स्रोत को समाप्त करना है। कुछ रोकथाम के तरीके इस प्रकार हैं:

क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोकथाम के उपाय (चिकित्सा)

- इंजीनियरिंग नियंत्रण – ऐसे आपदाओं के फैलाव को रोकने के लिए उचित वेंटिलेशन, नकारात्मक दबाव की स्थापना, और UV लैंप का उपयोग करना।

- व्यक्तिगत स्वच्छता – तरल साबुन से हाथ धोना, संभावित रूप से संदूषित वातावरण में संपर्क में आए कपड़ों की उचित देखभाल करना।

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण – मास्क, सुरक्षात्मक कपड़े, दस्ताने, चेहरा ढंकने वाले उपकरण, आंखों की सुरक्षा, जूते के कवर।

- सैनिटाइजेशन – बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए उच्च ताप या उच्च दबाव का उपयोग करना या सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए बायोसाइड का उपयोग करना।

- श्वसन सुरक्षा – सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटर्स, पावर्ड एयर-प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स (PAPR), एयर-सेप्लाईंग रेस्पिरेटर्स।

जीविक खतरों की रोकथाम (पर्यावरण प्रबंधन)

सुरक्षित जल आपूर्ति, सीवेज पाइपलाइनों का उचित रखरखाव – जलजनित रोगों जैसे कि कोलेरा, टायफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया आदि से रोकथाम के लिए। व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता और धोने, सफाई, स्नान, भीड़ से बचने आदि की व्यवस्था।

वेक्टर नियंत्रण: पर्यावरण इंजीनियरिंग कार्य और सामान्य एकीकृत वेक्टर नियंत्रण उपाय। जल प्रबंधन, जल को ठहरने और इकट्ठा होने से रोकना और वेक्टर के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के अन्य तरीके। वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से कीटनाशकों का छिड़काव, बाहरी फॉगिंग आदि। चूहों की जनसंख्या को नियंत्रित करना।

आपदा के बाद महामारी रोकथाम: किसी भी जैविक आपदा के बाद महामारियों का जोखिम बढ़ जाता है। एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली (IDSS) स्रोतों, रोगों के फैलने के तरीकों की निगरानी करता है और महामारियों की जांच करता है।

प्रकोप की पहचान और नियंत्रण: यह चार चरणों में विभाजित है:

- 1. प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा पहचान और निदान करना।

- 2. स्वास्थ्य अधिकारियों को निगरानी जानकारी संप्रेषित करना।

- 3. निगरानी डेटा का महामारी विज्ञान विश्लेषण।

- 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और उचित चिकित्सा उपचार प्रदान करना।

जैविक आपदाओं के लिए कानूनी ढांचा:

- 1. महामारी रोग अधिनियम 1897 में पारित हुआ था।

- 2. इस अधिनियम में केंद्र को जैविक आपात स्थितियों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

- 3. इसे एक ऐसे अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो वर्तमान और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखे, जिसमें BT हमलों और प्रतिकूल द्वारा जैविक हथियारों के उपयोग, सीमा पार मुद्दों, और रोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार जैसी आपात स्थितियाँ शामिल हैं।

- 4. इसे केंद्रीय और राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करनी चाहिए ताकि वे बिना किसी दंड के कार्य कर सकें, प्रभावित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकें, आंदोलन को प्रतिबंधित कर सकें या प्रभावित क्षेत्र को संगरोध में रख सकें, किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकें ताकि संदिग्ध सामग्रियों के नमूने ले सकें और उन्हें सील कर सकें।

- 5. अधिनियम को जैविक नमूने के हस्तांतरण, जैव-सुरक्षा और सामग्री/ प्रयोगशालाओं की जैव-स्वास्थ्य पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।

संस्थानिक ढांचा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) में, सार्वजनिक स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसके लिए एक अलग अतिरिक्त निदेशालय जन स्वास्थ्य और स्वच्छता (DGHS) होना आवश्यक है। कुछ राज्यों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अलग विभाग है। जिन राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं हैं, उन्हें भी ऐसे विभाग की स्थापना के लिए पहल करनी होगी।

संचालनात्मक ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर, जैविक आपदाओं पर कोई नीति नहीं है। MoH&FW की मौजूदा आपात योजना लगभग 10 वर्ष पुरानी है और इसे व्यापक पुनरीक्षण की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी घटकों, जैसे कि शीर्ष संस्थान, क्षेत्रीय महामारी विज्ञान, निगरानी, प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि, को मजबूत करने की आवश्यकता है। संचालनात्मक स्तर पर, कमांड और नियंत्रण (C&C) स्पष्ट रूप से जिला स्तर पर पहचाने जा सकते हैं, जहां जिला कलेक्टर को संसाधनों की मांग करने, एक रोग की सूचना देने, किसी भी परिसर का निरीक्षण करने, सेना, राज्य या केंद्र से सहायता मांगने, संगरोध लागू करने आदि के लिए कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। हालांकि, एक घटना कमांड प्रणाली का कोई अवधारणा नहीं है जिसमें पूरी कार्रवाई को एक घटना कमांडर के अधीन लाया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, वित्त और तकनीकी टीमों का समर्थन होता है। हर जिले में घटना कमांड प्रणाली की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है।

जिला और उप-जिला स्तर पर चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, नैदानिक सूक्ष्मजीव विज्ञानियों और विषाणुविज्ञानियों की भी तीव्र कमी है। जैविक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए एजेंटों के त्वरित निदान के लिए जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई BSL-4 प्रयोगशाला नहीं है। BSL-3 प्रयोगशालाएं भी सीमित हैं। जैव सुरक्षा, नैदानिक रसायनों के निर्माण की स्वदेशी क्षमता, और गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। एकीकृत एंबुलेंस नेटवर्क (IAN) की कमी है। जैविक आपदाओं के दौरान कार्य करने में सक्षम उन्नत जीवन समर्थन सुविधाओं के साथ कोई एंबुलेंस प्रणाली नहीं है। राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में चिकित्सा आपूर्ति सीमित हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी, एक मरीज को दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। दवाओं, महत्वपूर्णVaccines जैसे कि एंथ्रैक्स वैक्सीन, PPE, या सर्ज क्षमता के लिए निदान का भंडार भी नहीं है। एक संकट के दौरान, थकाऊ खरीद प्रक्रियाओं के कारण और भी अक्षमता होती है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): NDRF का नियंत्रण और पर्यवेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा चयनित नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के अधीन होगा। वर्तमान में, NDRF में आठ बटालियन हैं जो आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थित होंगी।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|