NCERT सारांश: प्राकृतिक वनस्पति - 1 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

परिचय

प्राकृतिक वनस्पति उस पौधे समुदाय को संदर्भित करती है जिसे लंबे समय तक बिना छेड़छाड़ के छोड़ दिया गया है। ताकि इसकी व्यक्तिगत प्रजातियाँ जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह से समायोजित हो सकें।

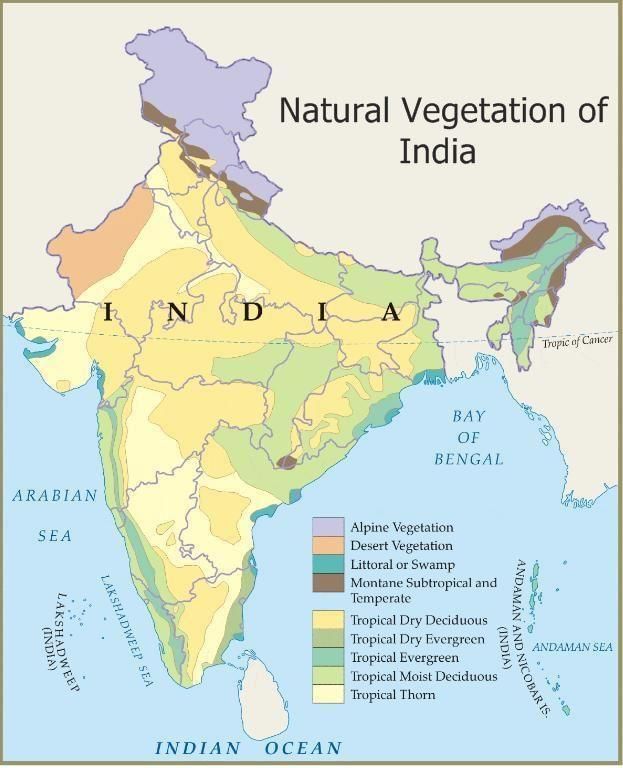

भारत प्राकृतिक वनस्पति की बड़ी विविधता का देश है। हिमालय की ऊँचाइयों पर समशीतोष्ण वनस्पति है; पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीपों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन और मैनग्रोव हैं; राजस्थान के रेगिस्तान और अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों को कैक्टस, झाड़ियों की एक विस्तृत विविधता और कांटेदार वनस्पति के लिए जाना जाता है। जलवायु और मिट्टी में भिन्नताओं के आधार पर, भारत की वनस्पति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती है।

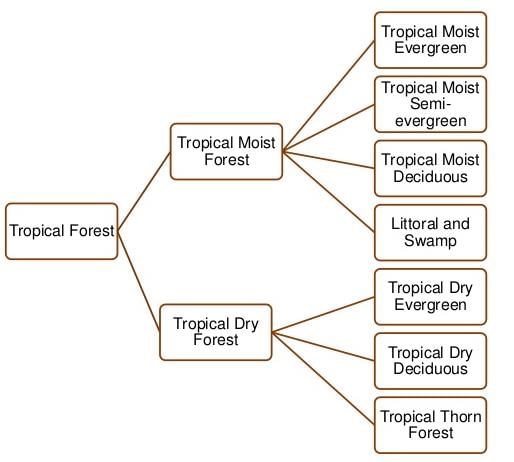

वनों के प्रकार

कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु क्षेत्रों के आधार पर, भारतीय वनों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

- उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन

- उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

- उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

- मोंटेन वन

- लिटोरल और दलदली वन

1. उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन

- ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों, उत्तरपूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। ये 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में होते हैं।

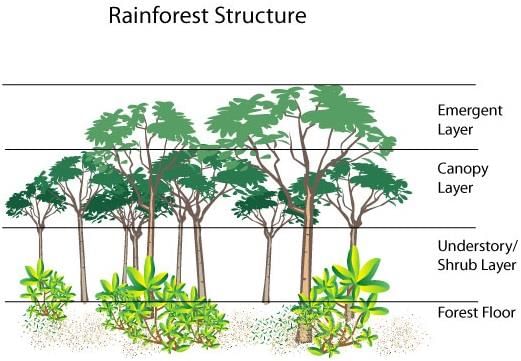

- उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से परतबद्ध होते हैं, जिनमें नीचे की ओर झाड़ियों और लताओं से ढकी परतें होती हैं, जिनमें छोटे आकार के पेड़ होते हैं और फिर ऊँचे पेड़ों की एक विस्तृत विविधता होती है। इन वनों में, पेड़ 60 मीटर या उससे अधिक की ऊँचाई तक पहुँचते हैं।

- इन वनों में पेड़ पत्ते गिराने, फूलने और फलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इस प्रकार, ये वन साल भर हरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रजातियों में रोज़वुड, महोगनी, ऐनी, काले रंग की लकड़ी आदि शामिल हैं।

- अर्ध-सदाबहार वन इन क्षेत्रों के कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण होता है। नीचे की लताएँ इन वनों को सदाबहार गुण देती हैं। मुख्य प्रजातियाँ हैं, सफेद देवदार, हिलॉक और कैल।

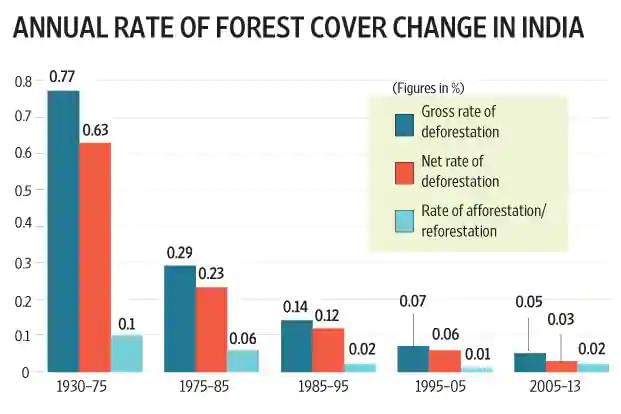

- ब्रिटिशों को भारत के वनों के आर्थिक मूल्य का पता था, इसलिए इन वनों का बड़े पैमाने पर दोहन शुरू किया गया। वनों की संरचना भी बदल गई। गढ़वाल और कुमाऊँ में ओक वन को रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवश्यक चीड़ से बदल दिया गया। चाय, रबर और कॉफी की बागवानी के लिए भी वनों को साफ किया गया। ब्रिटिशों ने निर्माण गतिविधियों के लिए लकड़ी का उपयोग भी किया क्योंकि यह गर्मी का इंसुलेटर होता है। इस प्रकार, वनों का संरक्षणात्मक उपयोग वाणिज्यिक उपयोग से बदल गया।

2. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन

- ये भारत के सबसे व्यापक वन हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70-200 सेमी होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर, इन वनों को गीले और सूखे पर्णपाती में विभाजित किया गया है।

- गीले पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हैं जहाँ वर्षा 100-200 सेमी के बीच होती है। ये वन हिमालय के तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य प्रजातियाँ हैं: टीक, साल, शिशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और चंदन।

- सूखे पर्णपाती वन देश के विशाल क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जहाँ वर्षा 70-100 सेमी के बीच होती है। नमी वाले किनारों पर, यह गीले पर्णपाती वन में संक्रमण करता है, जबकि सूखे किनारों पर यह कांटेदार वनों में बदल जाता है। ये वनों भारत के प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं।

- प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदान के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, इन वनों का पार्कलैंड परिदृश्य है, जिसमें खुले स्थान होते हैं जहाँ टीक और अन्य पेड़ घास के टुकड़ों के साथ मिलते हैं।

- सूखे मौसम की शुरुआत के साथ, पेड़ पूरी तरह से अपने पत्ते गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखता है, जहाँ चारों ओर नंगे पेड़ होते हैं। इन वनों के सामान्य पेड़ हैं: तेंदू, पालास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आदि।

- राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में, वर्षा की कमी और अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का आवरण बहुत कम है।

3. उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा ५० सेमी से कम होती है। इनमें विभिन्न प्रकार की घासें और झाड़ियाँ शामिल होती हैं। यह दक्षिण-पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन वनों में, पौधे वर्ष के अधिकांश समय तक पत्तियों के बिना रहते हैं और झाड़ीदार वनस्पति का आभास देते हैं। इसमें मुख्य प्रजातियाँ शामिल हैं: बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश आदि। इस वनस्पति में टस्सॉकी घास २ मीटर की ऊँचाई तक बढ़ती है।

४. पर्वतीय वन

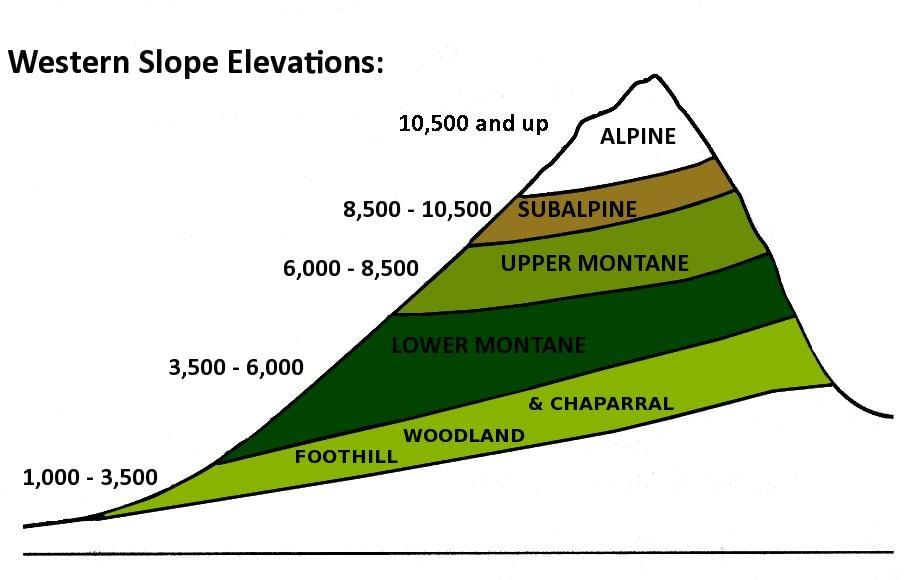

- पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी प्राकृतिक वनस्पति में समान परिवर्तन लाती है। पर्वतीय वनों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन।

- हिमालयी श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा तक की वनस्पति का अनुक्रम प्रदर्शित करती हैं, जो ऊँचाई के साथ बदलती है। हिमालय की तलहटी में पर्णपाती वन पाए जाते हैं।

- यह १,०००-२,००० मीटर की ऊँचाई के बीच गीले समशीतोष्ण वन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं।

- उत्तर-पूर्व भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, सदाबहार चौड़े पत्ते वाले पेड़ जैसे ओक और चेस्टनट प्रमुख होते हैं।

- १,५००-१,७५० मीटर में, इस क्षेत्र में पाइन वनों का भी विकास होता है, जिसमें चीर पाइन एक बहुत उपयोगी वाणिज्यिक वृक्ष है।

- देओदार, एक अत्यधिक मूल्यवान देशज प्रजाति, मुख्यतः हिमालय की पश्चिमी श्रृंखला में उगती है। देओदार एक टिकाऊ लकड़ी है जिसका मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों में उपयोग होता है।

- इसी तरह, चिनार और अखरोट, जो प्रसिद्ध कश्मीर हस्तशिल्प का समर्थन करते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं।

- २,२२५-३,०४८ मीटर की ऊँचाई पर नीला पाइन और स्प्रूस भी पाए जाते हैं।

- इस क्षेत्र में कई स्थानों पर समशीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं।

- हालांकि, उच्चतम क्षेत्रों में आल्पाइन वनों और चरागाहों में परिवर्तन होता है।

- ३,०००-४,००० मीटर के बीच सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रोन आदि पाए जाते हैं।

- हालांकि, ये चरागाह गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और गड्डी जैसी जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रवास के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा की वजह से मोटी वनस्पति कवर होती है।

- उच्च ऊँचाई पर, काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा बनते हैं।

- समशीतोष्ण वन को नीलगिरी, अनैमलाई और पलानी पहाड़ियों में शोला कहा जाता है।

- इस वन के अन्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़ों में मैग्नोलिया, लॉरिल, सिन्कोना और वाटल शामिल हैं।

- ऐसे वन सतपुड़ा और मैकाल श्रृंखलाओं में भी पाए जाते हैं।

भारत में आर्द्रभूमि आवासों की एक समृद्ध विविधता है। इसका लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा धान की खेती वाले क्षेत्रों में आता है। आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। दो स्थान - चिलिका झील (ओडिशा) और केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के कन्वेंशन (रामसर कन्वेंशन) के तहत जल-चिड़िया आवासों के रूप में संरक्षित किया गया है।

देश की आर्द्रभूमियों को आठ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- दक्षिण में डेक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण-पश्चिम तट के लैगून और अन्य आर्द्रभूमियाँ।

- राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खाड़ी के विशाल खारे विस्तार।

- गुजरात से राजस्थान (केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान) और मध्य प्रदेश तक के मीठे पानी की झीलें और जलाशय।

- भारत के पूर्वी तट के डेल्टा आर्द्रभूमि और लैगून (चिलिका झील)।

- गंगा के मैदानों के मीठे पानी के दलदली क्षेत्र।

- ब्रह्मपुत्र के बाढ़ क्षेत्र; उत्तर-पूर्व भारत और हिमालय के तलहटी में दलदल और कीचड़।

- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र की झीलें और नदियाँ।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप आर्क के मैंग्रोव वन और अन्य आर्द्रभूमियाँ।

ये मैंग्रोव वन खारे दलदल, ज्वारीय नदियों, कीचड़ वाले मैदानों और मुहानों के किनारे विकसित होते हैं।

भारत में, मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किमी में फैले हुए हैं, जो कि विश्व के मैंग्रोव वनों का 7 प्रतिशत है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टास शामिल हैं। ये वन भी अतिक्रमण का सामना कर रहे हैं, और इसलिए, इनकी संरक्षण की आवश्यकता है।

भारत में वनावरण

- राज्य रिकॉर्ड के अनुसार, वन क्षेत्र देश के कुल भूमि क्षेत्र का 23.28 प्रतिशत कवर करता है।

- वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित और रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वहाँ पेड़ हों या न हों, जबकि वास्तविक वनावरण वह क्षेत्र है जो छत्र (canopy) वाले जंगलों द्वारा अधिगृहीत होता है।

- पहला राज्य राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर आधारित है, जबकि दूसरा हवाई तस्वीरों और उपग्रह छवियों पर आधारित है।

- 2001 में, वास्तविक वनावरण केवल 20.55 प्रतिशत था।

- वनावरण में घने और खुले जंगलों का हिस्सा क्रमशः 12.60 प्रतिशत और 7.87 प्रतिशत था।

- वन क्षेत्र और वनावरण राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं। लक्षद्वीप में शून्य प्रतिशत वन क्षेत्र है; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 86.93 प्रतिशत है।

- वे राज्य जिनमें वन क्षेत्र 10 प्रतिशत से कम है, वे देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली।

- पंजाब और हरियाणा के अधिकांश जंगल कृषि के लिए cleared कर दिए गए हैं।

- 10-20 प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्यों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- केंद्र-पूर्वी भारत में, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली और गोवा को छोड़कर, वनावरण 20-30 प्रतिशत है।

- उत्तर-पूर्वी राज्यों में 30 प्रतिशत से अधिक भूमि वन के अधीन है।

- पहाड़ी भूभाग और भारी वर्षा वन वृद्धि के लिए अनुकूल होते हैं।

- वास्तविक वनावरण में बहुत भिन्नता है, जो जम्मू और कश्मीर में 9.56 प्रतिशत से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 84.01 प्रतिशत तक है।

- भारत में वनों के वितरण को दर्शाने वाली तालिका से स्पष्ट है कि 15 राज्य हैं जहाँ वनावरण कुल क्षेत्र का एक-तिहाई से अधिक है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।

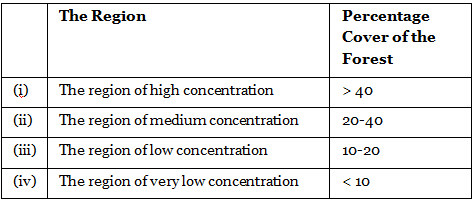

वास्तविक वनावरण के प्रतिशत के आधार पर, राज्यों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

वन संरक्षण

वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल अंतर्संबंध होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को कई सीधे और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए, वन का संरक्षण मानवता के अस्तित्व और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर पर वन संरक्षण नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा और 1952 में एक वन नीति अपनाई, जिसे 1988 में और संशोधित किया गया। नई वन नीति के अनुसार, सरकार स्थायी वन प्रबंधन पर जोर देगी ताकि एक ओर वन भंडार का संरक्षण और विस्तार किया जा सके और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

वन नीति का उद्देश्य था:

- (i) भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत वन आवरण के तहत लाना;

- (ii) पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना और जहां पारिस्थितिक संतुलन disturbed हुआ है, वहां वनों को पुनर्स्थापित करना;

- (iii) देश की प्राकृतिक धरोहर, उसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना;

- (iv) मिट्टी के कटाव, रेगिस्तान के विस्तार और बाढ़ और सूखे की कमी को रोकना;

- (v) सामाजिक वनीकरण और अव्यवस्थित भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से वन आवरण को बढ़ाना;

- (vi) वनों की उत्पादकता बढ़ाना ताकि ग्रामीण जनसंख्या के लिए लकड़ी, ईंधन, चारा और खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, और लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना;

- (vii) महिलाओं को शामिल करते हुए एक विशाल जन आंदोलन का निर्माण करना ताकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा सके, वृक्षों की कटाई को रोका जा सके, और इस प्रकार, मौजूदा वन पर दबाव को कम किया जा सके।

वन संरक्षण नीति के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए गए:

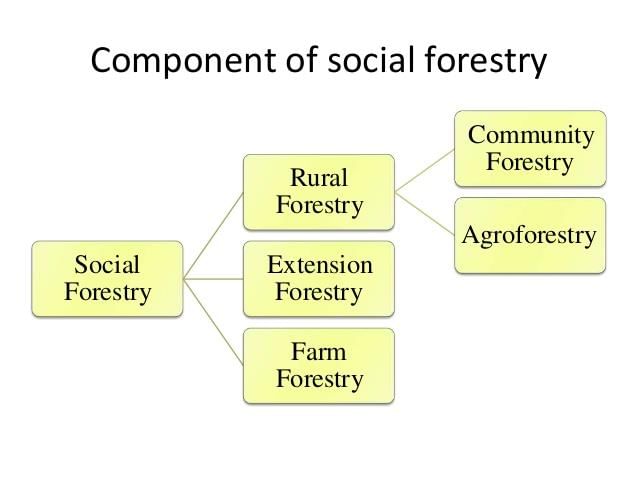

➢ सामाजिक वनीकरण सामाजिक वनीकरण का अर्थ है जंगलों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करना है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने सामाजिक वनीकरण को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये हैं: शहरी वनीकरण, ग्रामीण वनीकरण और कृषि वनीकरण।

- शहरी वनीकरण का संबंध शहरी केंद्रों जैसे हरे बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे की सड़कों, औद्योगिक और वाणिज्यिक हरे बेल्ट आदि में सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों की वृद्धि और प्रबंधन से है।

- ग्रामीण वनीकरण कृषि वनीकरण और सामुदायिक वनीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। कृषि वनीकरण का अर्थ है एक ही भूमि पर वृक्ष और कृषि फसलों की वृद्धि, जिसमें बंजर भूमि के टुकड़े शामिल हैं। यह वनीकरण को कृषि के साथ मिलाता है, जिससे खाद्य, चारा, ईंधन, लकड़ी और फल का समानांतर उत्पादन संभव होता है।

- सामुदायिक वनीकरण में सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि जैसे गांव के चरागाह और मंदिर भूमि, सड़क किनारे, नहर के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे और स्कूलों आदि पर पेड़ों की वृद्धि शामिल है। सामुदायिक वनीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को समग्र रूप से लाभ प्रदान करना है। सामुदायिक वनीकरण एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके तहत भूमिहीन वर्ग के लोग वृक्षारोपण में भाग ले सकते हैं और इस प्रकार उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा केवल भूमि मालिकों के लिए प्रतिबंधित हैं।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|