जीएस - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

GS-2 एक चुनौती प्रस्तुत करता है क्योंकि इसके लिए स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना और तैयारी करना आसान है, फिर भी कई उम्मीदवार 100 से अधिक अंक प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं। यह अध्याय पाठ्यक्रम को विस्तार से विश्लेषित करेगा, प्रत्येक घटक की गहराई से जांच करेगा, और यह चर्चा करेगा कि आप अपनी तैयारी और लेखन को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं ताकि आपके अंक सुधार सकें।

पाठ्यक्रम के खंड

- GS-2 का पाठ्यक्रम दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राजनीति, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर

- उम्मीदवारों के बीच एक आम गलती है वर्तमान मामलों पर अत्यधिक ध्यान देना जबकि समान रूप से महत्वपूर्ण स्थिर भाग की अनदेखी करना। इस खंड में प्रश्न संविधान, सरकारी योजनाएँ, कानून, शासन, और विकास क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जो सभी वर्तमान मामलों से जुड़े होते हैं।

- केवल किसी वर्तमान मुद्दे के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है; आपको इसे पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पहलुओं से भी जोड़ना होगा। अगले खंड GS-2 के प्रश्नों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करेंगे।

राजनीति, शासन और सामाजिक न्याय

संविधान के अनुच्छेदों से शुरुआत करें

- 243A. ग्राम सभा

- 243B. पंचायतें

- 243G. पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ

- 243ZD. जिला और मेट्रोपॉलिटन योजना समिति

विवाद के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना

- GS 2 में, प्रश्न आमतौर पर ऐसे विवादास्पद विषयों के चारों ओर घूमते हैं जिन पर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं।

- यह लाभदायक है कि बहस के दोनों पक्षों को स्वीकार किया जाए, भले ही प्रश्न स्पष्ट रूप से इसकी मांग न करता हो।

- इन तर्कों को उचित उपशीर्षकों (तर्कों के पक्ष में / तर्कों के खिलाफ) के तहत व्यवस्थित करें ताकि भिन्नताएँ स्पष्ट हो सकें।

- उदाहरण के लिए, प्रश्न लें: “लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समवर्ती चुनाव चुनावी अभियान में खर्च होने वाले समय और धन की मात्रा को सीमित करेंगे लेकिन यह सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को कम करेगा। चर्चा करें।”

- यह विषय बहस के लिए खुला है, और कोई भी समवर्ती चुनावों के विचार का समर्थन या विरोध कर सकता है।

- उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य गलती यह है कि वे परिचय में एक स्थिति लेते हैं और फिर अपनी स्थिति की रक्षा में उत्तर का अधिकांश समय व्यतीत करते हैं।

- एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण यह है कि मुद्दे के दोनों पक्षों को समर्थन देने वाले सबूतों के साथ प्रस्तुत किया जाए, जैसे:

- डेटा

- तथ्य

- तर्क

- अंत में, अपने दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष निकालें।

प्रश्नों के उत्तर देने में उपशीर्षकों का उपयोग

उत्तर के मुख्य भाग में उपशीर्षकों का उपयोग दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:

- यह प्रश्न को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ता है।

- यह आपके ध्यान को उस विशेष विषय पर केंद्रित रखता है जिसे पूछा गया है, परीक्षक को दिखाते हुए कि आप सीधे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

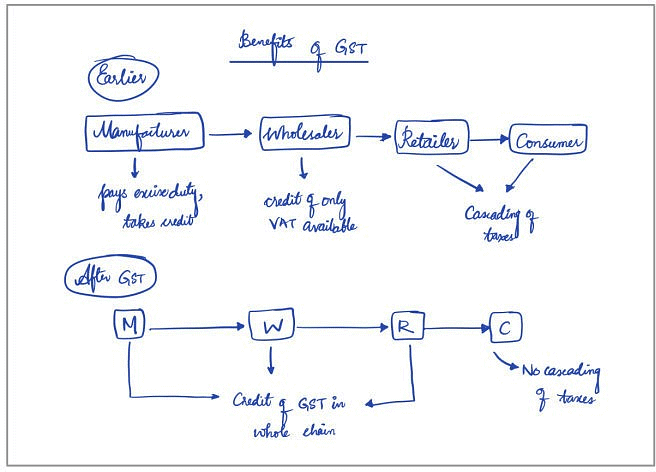

उदाहरण के लिए, प्रश्न में: "संविधान (संविधान का एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 की विशेषताओं को स्पष्ट करें। क्या आपको लगता है कि यह 'करों के श्रृंखला प्रभाव को समाप्त करने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने' के लिए पर्याप्त प्रभावी है?"

कानून की प्रमुख विशेषताएँ

- जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का उद्देश्य भारत में एक समान कर प्रणाली को लागू करना है।

- यह एक एकल कर है जो विभिन्न प्रकार के करों को समाहित करता है, जैसे कि बिक्री कर, सेवा कर आदि।

- इससे करों का प्रवाह सरल और पारदर्शी बनता है।

जीएसटी और करों की श्रृंखला

- जीएसटी लागू होने से करों की श्रृंखला समाप्त हो गई है, जिससे व्यापारी को लाभ होता है।

- इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम होता है।

जीएसटी और सामान्य राष्ट्रीय बाजार

- जीएसटी से भारत में एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार की स्थापना हुई है।

- इससे राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान अधिनियम में समस्याएँ

- जीएसटी के लागू होने के बाद भी कुछ समस्याएँ बनी हुई हैं, जैसे कि तकनीकी कठिनाइयाँ।

- व्यापारियों को रिपोर्टिंग के लिए अतिरिक्त समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है।

आगे का रास्ता / सुझाव

- जीएसटी प्रणाली में सुधार के लिए सरकारी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है।

- व्यापारियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

डेटा और सांख्यिकी का समावेश

- जीएस-2 मुख्यतः विश्लेषण पर केंद्रित है और उत्तरों में आपकी व्यक्तिगत राय की आवश्यकता है।

- केवल तर्क प्रस्तुत करने से उत्तरों की गहराई कम हो सकती है।

- आपके पास तथ्य और डेटा होना आवश्यक है, क्योंकि ये आपके तर्कों को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

- उदाहरण के लिए, यदि आप उल्लेख करते हैं कि भारत को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, तो विशेष आंकड़े और प्रवृत्तियाँ शामिल करें।

- जब भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति की बात करें, तो IMR (शिशु मृत्यु दर), उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, MMR (मातृ मृत्यु दर), डॉक्टरों की कमी, और WHO मानकों जैसे सांख्यिकी प्रदान करें।

विश्वसनीय स्रोतों से तर्कों को मजबूत करना

- अपने दावों को मजबूत करने के लिए, आप प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों की विश्वसनीय रिपोर्टों का संदर्भ ले सकते हैं।

- उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार पर Transparency International की रिपोर्ट या शिक्षा पर ASER (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट) के निष्कर्ष उपयोगी हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य. यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की, जो कहता है कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं को संशोधनों द्वारा नहीं बदला या नष्ट किया जा सकता है।

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ. इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या को व्यापक बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षित है।

- विशाका बनाम राजस्थान राज्य. इस ऐतिहासिक मामले ने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने और उस पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश स्थापित किए, यह बल देते हुए कि सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता है।

- नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पढ़ते हुए सहमति से होने वाले समलैंगिक कार्यों को अपराधमुक्त कर दिया, इस प्रकार LGBTQ समुदाय के अधिकारों की रक्षा की।

- शायरा बानो बनाम भारत संघ. इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दह) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, जो लैंगिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

- पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ. इस महत्वपूर्ण निर्णय ने संविधान के तहत गोपनीयता के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता दी, डिजिटल युग और उससे आगे व्यक्तिगत गोपनीयता के महत्व को उजागर किया।

समितियों और आयोगों से सुझाव

- 1st ARC

- 2nd ARC

- Sarkaria Commission

- Punchhi Commission

- Law Commission Reports

- राष्ट्रीय आयोग संविधान के कार्य की समीक्षा के लिए (NCRWC)

चित्रों और चित्रणों का उपयोग

चित्रों और चित्रणों का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब वे दो मानदंडों को पूरा करते हैं:

- संक्षिप्त और त्वरित जानकारी: उन्हें जानकारी को संक्षेप में और जल्दी प्रस्तुत करने में मदद करनी चाहिए।

- मूल्य वृद्धि: उन्हें अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत या समझाने में मूल्य जोड़ना चाहिए, जैसे कि मानचित्र पर भौगोलिक वितरण दिखाना।

परीक्षाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझना

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, कुछ मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपने उत्तरों में लागू करें। इस खंड की तैयारी करते समय आपको कवर करने के लिए आवश्यक मूल बातें यहां दी गई हैं:

- सिद्धांतों का ज्ञान: प्रमुख सिद्धांतों को समझें।

- उदाहरणों का प्रयोग: अपने उत्तरों में प्रासंगिक उदाहरण शामिल करें।

- समकालीन घटनाएं: वर्तमान घटनाओं का अध्ययन करें और उनका विश्लेषण करें।

द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों के लिए इतिहास और महत्वपूर्ण समझौतों या संधियों को जानना आवश्यक है, जैसे कि भारत-नेपाल मित्रता संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, और भारत-श्रीलंका समझौता।

प्रत्येक समझौते के लिए समझने के प्रमुख बिंदु

- संधि के मुख्य उद्देश्यों की पहचान करें।

- शामिल देशों और उनकी भूमिकाओं को समझें।

- समझौते का वर्तमान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझें।

- संधि से कोई भी महत्वपूर्ण परिणाम या निष्कर्ष नोट करें।

- समझौते में समय के साथ किए गए किसी भी संशोधनों या परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहें।

वर्तमान मुद्दे के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान

- वर्तमान मामलों के मुद्दे के बारे में विस्तृत तथ्यात्मक ज्ञान होना गुणवत्ता प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- उदाहरण के लिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) समाचार में है, तो ICJ की संरचना, उद्देश्य, और कैसे मामलों को प्रस्तुत किया जाता है, इसे समझना महत्वपूर्ण है।

- इस स्तर की समझ आपकी प्रतिक्रियाओं की गहराई और गुणवत्ता को बढ़ाती है।

बहुआयामी दृष्टिकोण

- प्रौद्योगिकी: इसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल हैं, जैसे कि भारत का विभिन्न तकनीकी पहलों पर अमेरिका के साथ काम करना।

- आर्थिक: द्विपक्षीय संबंधों के व्यापार और निवेश पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

- वैश्विक फोरम: अंतरराष्ट्रीय समूहों में सहयोग की जांच करता है, जैसे भारत और जापान का ASEAN में सहयोग, UNSC स्थिति के संबंध में प्रयास, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से संबंधित पहलों।

- स्ट्रैटेजिक और रक्षा: इसमें विशिष्ट परमाणु और रक्षा सहयोग का विवरण शामिल है, जैसे इज़राइल से BARAK मिसाइल, अमेरिका से Apache हेलीकॉप्टर, रूस से S-400 सिस्टम, और SIMBEX, MILAN, और Varun जैसे सैन्य अभ्यास।

- शैक्षिक और सांस्कृतिक: इसमें छात्र विनिमय, पर्यटन, विश्वविद्यालय की स्थापना, और व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क को बढ़ावा देने वाली पहलों शामिल हैं।

नवीनतम संशोधन के संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान के लिए मौजूदा न्यायाधिकरणों के स्थान पर एक एकल, स्थायी न्यायाधिकरण की Advocating की जाए।

संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य जल विवादों के समाधान से संबंधित है, जो संसद को निर्णय प्रक्रिया स्थापित करने की अनुमति देता है और न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को हटाता है।

वर्तमान प्रणाली की समस्याएँ:

- सदस्यता: वर्तमान प्रणाली में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए निर्धारित कार्यकाल सीमाएँ नहीं हैं, जिससे संभावित ठहराव उत्पन्न होता है।

- पुरस्कार: आठ न्यायाधिकरणों में से केवल तीन ने अंतिम निर्णय जारी किए हैं जो संबंधित राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

- कार्यांवयन में देरी: कई पुरस्कार सार्वजनिक हित की याचिकाओं (PIL) के माध्यम से अदालत में चुनौती का सामना करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण देरी होती है।

- पुरस्कारों का गैर-प्रकाशन: पुरस्कारों को गज़ेट में प्रकाशित नहीं किया जाता, जिससे विवादों की प्रकृति में वृद्धि होती है।

- संस्थागत समस्याएँ: 1953 के नदी बोर्ड अधिनियम द्वारा अनिवार्य नदी बोर्ड के अभाव ने पुरस्कारों के कार्यांवयन में बाधा डाली है, जैसे कि 2007 का कावेरी पुरस्कार जो चल रहे अदालत के मामलों के कारण निष्पादित नहीं हुआ है।

कैसे नया संशोधन विवाद समाधान को तेज करता है:

प्रस्तावित संशोधन विधेयक वर्तमान न्यायाधिकरणों को एकल, स्थायी न्यायाधिकरण में समेकित करने का प्रयास करता है। इसमें पुरस्कारों के लिए दो वर्षों की समय सीमा स्थापित की गई है, जिसमें एक वर्ष के विस्तार की संभावना है। संशोधन न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए स्पष्ट योग्यताएँ और कार्यकाल सीमाएँ परिभाषित करता है, जिससे एक अधिक मजबूत और सक्षम निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। जलविज्ञान, भूविज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए शामिल किए जाएंगे, जिससे न्यायाधिकरण के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। पुरस्कारों के लिए गजट प्रकाशन की आवश्यकता हटा दी गई है ताकि निर्णयों के समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। विवाद समाधान समिति (DRC) स्थापित की जाएगी ताकि विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से एक वर्ष के भीतर समाधान किया जा सके, जिससे न्यायाधिकरण की मध्यस्थता की आवश्यकता कम हो सके।

- मिहिर शाह समिति की सिफारिशों को लागू करें ताकि एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना की जा सके, जिसमें केंद्रीय भूजल आयोग को एकीकृत किया जाए।

- बेहतर समन्वय और एकीकृत जल प्रबंधन के लिए इंटर-स्टेट काउंसिल, ज़ोनल काउंसिल, और NITI Aayog जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करें।