जीएस पेपर - I मॉडल उत्तर (2023) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका को समझाएँ। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर:

परिचय: भौगोलिक कारकों ने प्राचीन भारत की चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य भौगोलिक कारक और उनके प्रभाव:

(क) हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ:

- प्राकृतिक बाधा: विभिन्न समूहों के आक्रमण के लिए दर्रे; उदाहरण: फारसी, मैसेडोनियन/इंडो-ग्रीक, शक, पहलव, कुशान और हूण। इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए [कुशान, अर्थात्, सबसे अधिक भारतीयकृत समूह]।

(ख) आर्कटिक हवाओं से सुरक्षा:

- भरपूर वर्षा: कृषि समृद्धि, शहरीकरण। भारत सभ्यता का cradle बना।

(ग) नदियों का देश भारत:

- नदी घाटियों की सभ्यताएँ (IVC): पहला शहरीकरण (IVC) सिंधु नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा शहरीकरण (महाजनपद युग) गंगा नदी घाटी क्षेत्र।

- मध्य महासागरीय मार्ग: भारत के बंदरगाहों की खोज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। तटीय बंदरगाहों और मैदानों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। (उदाहरण: चोल, चेरा, पांड्य आदि)।

(ङ) भौगोलिक विविधता ने सभी क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा दिया:

- भारतीयों ने कभी संसाधनों की कमी का सामना नहीं किया, हमेशा संघर्षों से बचा।

- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों ने हमेशा विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का स्वागत किया।

- इसके परिणामस्वरूप भारत का विश्व में आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरना।

- तपस्वी संस्कृति, अहिंसा, जातीय और सांस्कृतिक विविधता, वसुधैव कुटुम्बकम्, बहुसांस्कृतिकता, एक अधिक मानवीय मनोविज्ञान।

निष्कर्ष: अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक समृद्धि के कारण, भारतीयों ने प्रौद्योगिकी, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला आदि के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की।

प्रश्न 2: महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा और राष्ट्रीयता के प्रति दृष्टिकोण में क्या अंतर था? (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: गांधी और ठाकुर का शिक्षा और राष्ट्रीयता के प्रति दृष्टिकोण अद्वितीय और महत्वपूर्ण था।

(क) गांधी का दृष्टिकोण

(i) शिक्षा के बारे में:

- आधारभूत शिक्षा और जन-आधारित शिक्षा (वार्धा योजना - 1937) के अलावा सीखने पर जोर

- 3HH पर ध्यान केंद्रित करना -

- हाथ (कौशल/कार्य-केंद्रित दृष्टिकोण/उत्पादक शिल्प)

- हृदय (आचार-शुद्धि)

- मुख (आध्यात्मिक-उन्नति)

- मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली

- मन, शरीर और हृदय का सामंजस्यपूर्ण विकास

- स्थानीय भाषाओं पर ध्यान

(ii) राष्ट्रीयता के बारे में:

- स्वराज और रामराज्य के रूप में मुख्य अभिव्यक्तियाँ

- धर्मनिरपेक्ष भावना और धार्मिक सार्वभौमिकता पर जोर

- भारत में राष्ट्रीयता का विकास सांस्कृतिक विविधता, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति का परिणाम था

- इस प्रक्रिया में ब्रिटिश शासन का कोई भूमिका नहीं

(ख) ठाकुर का दृष्टिकोण

(i) शिक्षा के बारे में:

- गतिशील और अद्वितीय दृष्टिकोण

- पारंपरिक विद्यालय प्रणाली को अस्वीकृत किया

- प्रकृति और अभ्यास आधारित अध्ययन पाठ्यक्रम

- विश्लेषण और व्याख्या पर अधिक ध्यान

- संस्थानों के रूप में अभिव्यक्ति। उदाहरण: (i) शांतिनिकेतन (1863), आगे विकसित होकर (ii) विश्व भारती (1921)

- वर्तमान परिदृश्य के अनुसार विचारों को अपनाना

- पर्यावरणीय जागरूकता

- नैतिक मूल्य

- अंतर-व्यक्तिगत कौशल

- समुदाय और समाज-उन्मुख जागरूकता

(ii) राष्ट्रीयता के बारे में:

राष्ट्र और राष्ट्रीयता के दो पहलू:

राष्ट्रीय मानचित्र से परे इसे दृष्टिगत किया गया

राष्ट्रीय सीमा के अंदर से इसे दृष्टिगत किया गया

अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी चिंताएँ

भेदभाव और विशेषाधिकारों की प्रणाली को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया

उन्होंने स्वयं लिखा, "मैं विश्व का एक कवि हूँ ...."

समानता को बढ़ावा देना

यह सच्चे राष्ट्र के आकार को सामने लाएगा

प्रश्न 3: विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के परिचय के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को उजागर करें। (150 शब्द, 10 अंक)। उत्तर:

परिचय

भाप का इंजन सबसे पहले जेम्स वॉट द्वारा इंग्लैंड में विकसित किया गया और इसके बाद औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के साथ रेलवे का विस्तार उन्नत और उपनिवेशित देशों में हुआ। रेलवे का आगमन न केवल परिवहन प्रणाली में क्रांति लाया बल्कि इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी जटिल थे।

रेलवे के सकारात्मक प्रभाव:

- लोगों और सामानों की त्वरित आवाजाही को सुगम बनाया, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, विशेषकर उन देशों में जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई।

- शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जैसे कि जापान और यूरोप में।

- सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि विभिन्न जातियों और पृष्ठभूमियों के लोग जैसे कि दलित, महिलाएँ आदि।

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया (जैसे, महात्मा गांधी ने रेलवे में यात्रा की)।

रेलवे के नकारात्मक प्रभाव:

- उपनिवेशित देशों में धन की निकासी और उद्योगहीनता में योगदान दिया, क्योंकि उपनिवेश शक्तियों द्वारा तैयार माल का निर्यात और कच्चे माल का आयात किया गया।

- विद्रोहों और युद्धों के दौरान सैनिकों और हथियारों की तैनाती आसान हो गई। (सिपाही विद्रोह और विश्व युद्धों के दौरान)

- रेलवे के निर्माण के कारण संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ, विशेषकर वन क्षेत्रों में लकड़ी के लिए। उदाहरण: खासी विद्रोह।

- रेलवे के निर्माण के लिए वित्त पूंजीवादी देशों को समृद्ध करता था, लेकिन इससे उपनिवेशित देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।

निष्कर्ष

रेलवे के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, यह भारत और अन्य स्थानों में राष्ट्रीय संपर्क का सबसे स्पष्ट साधन और सामाजिक-आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बना हुआ है।

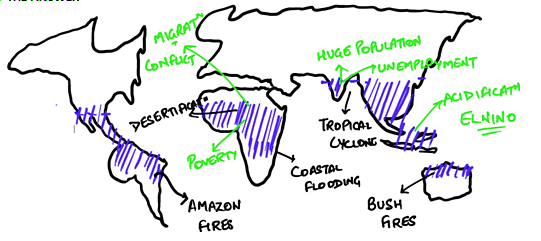

प्रश्न 4: उष्णकटिबंधीय देशों में जलवायु परिवर्तन के खाद्य सुरक्षा पर प्रभावों पर चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को बढ़ती तापमान, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और कुछ चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के माध्यम से प्रभावित कर रहा है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय देश एक तरफ उच्च मौसम की चरम सीमाओं का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता कम है।

जलवायु परिवर्तन के उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:

- उपलब्धता: फसल और पशुधन प्रणालियों में उत्पादन में कमी। NASA के अनुसार, मक्का की फसल में जलवायु परिवर्तन के कारण 24% की कमी आने की उम्मीद है।

- कीटों के हमलों और बीमारियों में वृद्धि, और परागणकर्ताओं की कमी। उदाहरण के लिए, टिड्डी हमले।

- खाद्य गुणवत्ता में कमी, खराबी और मायकोटॉक्सिन के नुकसान के कारण।

- सुलभता: उत्पादन में कमी और किसानों की आय में कमी खाद्य खरीदने की क्षमता को सीमित करती है। उदाहरण के लिए, भारत के 70% ग्रामीण घरानों की मुख्य निर्भरता कृषि पर है, जिसमें 82% किसान छोटे और सीमांत हैं।

- कीमतों में वृद्धि विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों को और प्रभावित करती है।

- मौसम की चरम सीमाएं खाद्य आपूर्ति और परिवहन अवसंरचना को बाधित करती हैं।

- उपयोगिता: बढ़े हुए CO2 के कारण पोषण की गुणवत्ता में कमी।

- बढ़ी हुई बाढ़ से संक्रामक बीमारियों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, माली, चाड और नाइजर।

- स्थिरता: व्यापक फसल विफलता से प्रवास और संघर्ष में वृद्धि हो सकती है।

- बढ़ा हुआ प्रवास और संघर्ष खाद्य सुरक्षा को और बाधित करता है।

निष्कर्ष: जलवायु-संवेदनशील कृषि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर आपदा तैयारी जैसे हस्तक्षेप 2030 तक खाद्य सुरक्षा के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

प्रश्न 5: आज दुनिया को ताजे पानी के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: ताजे पानी की पहुंच एक मानव अधिकार है, क्योंकि यह न केवल पीने, स्नान, स्वच्छता के लिए आवश्यक है बल्कि औद्योगिक और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए भी आवश्यक है। यूनिसेफ के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या का लगभग दो तिहाई गंभीर जल संकट का अनुभव करता है, जो बच्चों की मृत्यु दर, खराब स्वच्छता और महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाता है।

पानी की उपलब्धता में कमी के कारण:

- ताजे पानी की सीमित आपूर्ति, क्योंकि ताजा पानी कुल वैश्विक जल आपूर्ति का केवल 1% है।

- ताजे पानी के संसाधनों का असमान वितरण, समय और स्थान के अनुसार। उदाहरण के लिए, मानसून भारत की वर्षा का 85% तीन महीने के समय में केंद्रित करता है।

- वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि, जबकि जल आपूर्ति स्थिर रहती है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी।

- कृषि में विशेष रूप से कम जल उपयोग दक्षता।

- चावल और गन्ना जैसे कृषि वस्तुओं के रूप में आभासी जल का निर्यात।

- भूजल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग।

- जल का आर्सेनिक, कैडमियम आदि से संदूषण, जिससे यह उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

ताजे पानी की पहुंच में संकट के कारण:

- सही जल प्रबंधन और शासन का अभाव।

- जल आपूर्ति अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश और खराब प्रबंधन।

- युद्ध और संघर्ष।

- बाध्य प्रवास।

- राज्यों और संघीय इकाइयों के बीच जल के मुद्दों पर सहयोग की कमी।

- जल मुद्दों पर पर्याप्त राजनीतिक ध्यान का अभाव।

निष्कर्ष: इसलिए, नए जल संसाधनों की पहचान, जल संसाधनों की दक्षता में सुधार, न्यूनतम जल मात्रा की पहुंच का उपचार, अपशिष्ट जल का मुख्यधारा में उपयोग, जल की बर्बादी को कम करना, तटीय क्षेत्रों में जलवाष्पीकरण को बढ़ावा देना, जल की मूल्य निर्धारण और जल के प्रति अपने व्यवहार को बदलने जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ताजे पानी की पहुंच और उपलब्धता दोनों में सुधार हो सके।

प्रश्न 6: फjord कैसे बनते हैं? ये दुनिया के कुछ सबसे सुंदर क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: फjord एक अद्वितीय भौगोलिक गठन है जो समशीतोष्ण क्षेत्रों के कुछ तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो ग्लेशियल अपरिवर्तन द्वारा बना है। यह एक लंबा, संकरा घाटी है जिसमें खड़ी दीवारें होती हैं और यह समुद्र के पानी से भरी होती है। यह आंतरिक और मध्य भागों में गहरा होता है और बाहरी छोर पर उथला होता है। फjord बड़े महाद्वीपों के किनारे पर स्थित होते हैं। फjord नॉर्वे, ग्रीनलैंड, अलास्का, चिली, न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका के तटों पर पाए जाते हैं।

फjord का निर्माण:

- फjord ग्लेशियर की विशाल शक्ति का परिणाम हैं जो भूभाग को आकार देने में सक्षम होती है।

- ये मूलतः डूबे हुए ग्लेशियल घाटी हैं जो ग्लेशियल क्रियाओं और इसके बाद समुद्री जलभराव के अंतःक्रिया के कारण बनी हैं।

- बर्फ के युग के दौरान, ग्लेशियर्स ने घाटियों में गहरे U-आकार के गड्ढे बनाए हैं, जो प्लकिंग और ठंड से टूटने के कारण बने।

- जैसे ही ग्लेशियर्स पीछे हटते हैं, ये घाटियाँ भूमि के धंसने या समुद्र स्तर के बढ़ने के कारण डूब जाती हैं, जिससे फjord बनते हैं।

फjordों की चित्रात्मक प्रकृति:

- गहरे खुदे हुए घाटियों के साथ rugged cliffs और U-आकार की घाटियाँ।

- फjord के उथले मुख समुद्र की अपेक्षा फjord के पानी को शांत बनाते हैं।

- ऊँची खड़ी चट्टानें जो पानी के किनारे से नाटकीय रूप से उगती हैं।

- शांत पानी एक दर्पण की तरह कार्य करता है जो आसपास के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है।

- अनेक झरने जो ध्वनि और सुंदरता को जोड़ते हैं।

- बदलते मौसमों में फjordों का अलग दिखना।

- जैव विविधता में समृद्ध।

- नॉर्वे का Geirangerfjord, एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल, इस दृश्यात्मक आकर्षण का उदाहरण है।

निष्कर्ष: फjord, जिनकी उत्पत्ति ग्लेशियल गतिविधियों से है और उनकी बेजोड़ सुंदरता, प्रकृति की क्षमता का प्रमाण है जो अद्भुत भूभागों का निर्माण करती है।

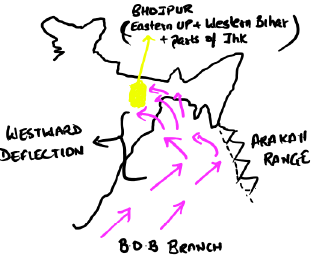

प्रश्न 7: भोजपुर क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून को पुरवैया (पूर्वी) क्यों कहा जाता है? इस दिशा के मौसमी वायु प्रणाली ने क्षेत्र की संस्कृति पर कैसे प्रभाव डाला है? (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के महीनों में दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ आती हैं। हालाँकि, ये हवाएँ स्थानीय कारकों की उपस्थिति के कारण अपनी दिशा बदलती हैं।

भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी हवाएँ:

भोजपुर की सांस्कृतिक भावना पर प्रभाव:

- कृषि: इन हवाओं की आगमन का समय धान जैसी फसलों की बुआई के लिए महत्वपूर्ण है।

- त्यौहार: समुदाय इन महीनों में हरीयाली तीज, नाग पंचमी जैसे त्यौहार मनाते हैं, जो मानसून के आगमन का जश्न मनाते हैं।

- रीति-रिवाज, लोक गीत और नृत्य: कई लोक गीत और नृत्य इनकी महत्ता का उल्लेख करते हैं, जैसे कजरी गीत और झिजिया नृत्य।

- भोजन: क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का स्थानीय भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे, चावल, गेहूं और विभिन्न सब्जियाँ पीठा, लिट्टी चोखा आदि व्यंजन बनाने में उपयोग की जाती हैं।

- वस्त्र और जीवनशैली: हल्के, सांस लेने योग्य कपड़े पसंद किए जाते हैं। जैसे - साड़ी, धोती, कुर्ता।

निष्कर्ष: इस प्रकार, ये हवाएँ मानव-पर्यावरण संबंध को सबसे सुंदर तरीके से दर्शाती हैं।

प्रश्न 8: क्या आपको लगता है कि आधुनिक भारत में विवाह एक संप्रदाय के रूप में अपनी मूल्य खो रहा है? (150 शब्द और 10 अंक) उत्तर:

परिचय: आधुनिक समय में, विवाह को एक पवित्र संस्था के रूप में देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। जैसे-जैसे समाज तेजी से शहरीकरण, वैश्वीकरण, और सामाजिक गतिशीलता के बदलाव का सामना कर रहा है, विवाह के पारंपरिक दृष्टिकोण को नए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि निम्नलिखित हैं:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वृद्धि से विवाह निर्णयों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्पों की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। आज के लोग पारंपरिक अपेक्षाओं के मुकाबले अपनी व्यक्तिगत खुशी, संगतता, और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

- जैसे कि लाइव-इन रिश्ते और एकल-पालक परिवारों का उदय, जो कि गोद लेने या अन्य तरीकों से बनते हैं, भारत में विभिन्न परिवार संरचनाओं की व्यापक स्वीकृति को उजागर करता है।

- तलाक और अलगाव के प्रति कम कलंक व्यक्तियों को असंतुष्ट या अस्वस्थ विवाहों को समाप्त करने की अनुमति देता है, जो व्यक्तिगत भलाई और स्वायत्तता को बढ़ावा देता है।

- युवाओं के बीच बढ़ती आकांक्षाएं: शिक्षा, करियर, और व्यक्तिगत विकास को कभी-कभी जल्दी या व्यवस्थित विवाहों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है। लोग विवाह में प्रतिबद्ध होने से पहले व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने की आकांक्षा रखते हैं।

- भारतीय समाज में विवाह अभी भी एक सांस्कृतिक संस्कार है, इसके निम्नलिखित कारणों से:

- परिवार का आधार: विवाह को परिवारों के गठन और निरंतरता के लिए एक संस्थान के रूप में देखा जाता है। परिवार भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्व है, और विवाह इसकी स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

- वंश का निरंतरता: विवाह को एक साधन के रूप में देखा जाता है जो किसी के परिवार और परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जिससे इसकी धार्मिक महत्व को बढ़ावा मिलता है।

- धार्मिक महत्व: विवाह से संबंधित अनुष्ठान और रीति-रिवाज इस संस्थान की आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करते हैं।

निष्कर्ष: भारत में विवाह परंपरा और आधुनिकता के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया का अनुभव कर रहा है। यह अपनी मूल्य को खोता नहीं दिखता है, बल्कि तेजी से बदलती समाज की विविध आवश्यकताओं और इच्छाओं के साथ अनुकूलित हो रहा है।

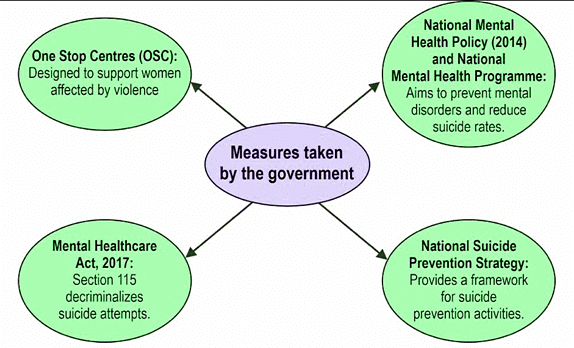

प्रश्न 9: भारतीय समाज में युवा महिलाओं के बीच आत्महत्या के बढ़ते मामले के कारणों की व्याख्या करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत की युवा महिलाएँ एक गंभीर आत्महत्या संकट का सामना कर रही हैं। NCRB के अनुसार, 2011 से 2021 के बीच आत्महत्या की दर 12.7 से बढ़कर 17.5 प्रति 1,00,000 हो गई है, जिसमें हर घंटे 15-39 वर्ष की एक महिला अपनी जान ले रही है। यह सुरक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है।

- सापेक्ष वंचना: शिक्षा और सशक्तिकरण में प्रगति के बावजूद, कलंक बनी रहती है, जिससे युवा महिलाओं के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है (स्थिति विषमता)। यह तनाव दक्षिण भारत में अधिक स्पष्ट है, जहाँ आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक मानदंडों के साथ टकराते हैं [Lancet (2018)]।

- परिवार की गतिशीलता में परिवर्तन: वैश्वीकरण के कारण रिश्तों में बदलाव आया है, जिससे युवा महिलाओं में अलगाव की भावना बढ़ी है। संयुक्त परिवारों में कमी होने से गृहिणियाँ मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई हैं।

- पितृसत्तात्मक संरचना: लिंग भेदभाव शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और पोषण को सीमित करता है। विवाह का दबाव अविवाहित महिलाओं को कलंकित करता है। विवाहित महिलाएँ (जल्दी विवाह) हिंसा का सामना करती हैं, जिससे लिंग पूर्वाग्रह और निराशा बढ़ती है।

- सीमित आर्थिक अवसर: स्वतंत्रता की कमी (ग्लास सीलिंग) और निराशा और आत्म-संदेह में योगदान करती है।

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ: अवास्तविक मानक (सुंदरता) और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली दोहरी भूमिका का अत्यधिक बोझ स्थिति को और बिगाड़ता है।

- यौन हिंसा: यौन हिंसा की उच्च घटनाएँ, साथ ही पीड़िता को दोषी ठहराना और कलंक, मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं।

- प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया: अत्यधिक उपयोग अवसाद और साइबरबुलिंग को बढ़ावा देता है।

इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप बहुत अधिक तनाव हो सकता है और इसलिए आत्महत्या की ओर ले जा सकता है।

निष्कर्ष: प्रभावी समाधान के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था, सैन्य बलात्कार के खिलाफ कानून, मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए एकल केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, साथ ही लिंग भेदभाव, हिंसा को समाप्त करना और शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 10: बच्चों की गोद में लेना अब मोबाइल फोन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके बच्चों के सामाजिककरण पर प्रभाव पर चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक) उत्तर:

इसके कुछ प्रभाव हैं:

- अंतर-व्यक्तिगत बंधनों में कमी: माता-पिता और बच्चों के बीच महत्वपूर्ण गोद लेने के क्षणों में कमी आती है, जिससे भावनात्मक संबंध की कमी होती है और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होता है।

- अधिकांत आगमन: अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि डिजिटल संबंध अक्सर व्यक्तिगत रिश्तों की भावनात्मक सहायता की कमी रखते हैं।

- व्यक्तित्व विकास में रुकावट: बच्चों के व्यक्तित्व का प्राकृतिक विकास बाधित होता है, जो मुख्य रूप से वास्तविक दुनिया की बातचीत के माध्यम से होता है।

- संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कमी: सोशल मीडिया पर आत्म-प्रमोशन में अत्यधिक संलग्नता, जो वित्तीय प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होती है, बच्चों की संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कम कर सकती है, क्योंकि यह ऐसी सतही बातचीत को बढ़ावा देती है जो व्यक्तिगतता को प्राथमिकता देती है।

- साइबरबुलिंग और अनुपयुक्त सामग्री का जोखिम: बिना देखरेख या अत्यधिक मोबाइल फोन के उपयोग से बच्चे साइबरबुलिंग, अनुपयुक्त सामग्री या ऑनलाइन खतरों का शिकार हो सकते हैं, जो आत्महत्या के विचारों और दूसरों के प्रति आक्रामकता की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण: ब्लू व्हेल चैलेंज।

निष्कर्ष: बच्चों के सामाजिककरण को बढ़ाने के लिए, अंतर-व्यक्तिगत बंधनों, पाठ्येतर गतिविधियों और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता दें। इन रणनीतियों का संतुलन उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल विकसित करने और सार्थक संबंध बनाने में मदद करेगा।

प्रश्न 11: वेदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ विशेषताएँ भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? (15 अंक, 250 शब्द) उत्तर:

परिचय: हालांकि इंडो-आर्यन आर्य परिवार की एक उप-शाखा थे, उन्होंने भारत में यूरोपीय और ईरानी आर्यों की तुलना में एक अद्वितीय संस्कृति विकसित की।

वेदिक समाज की मुख्य विशेषताएँ:

- समाज रिश्ते और परिवार (या कुल) पर आधारित था, जो इसका मूल इकाई थी।

- साहित्य में समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति का चित्रण किया गया है। लोग पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे।

- समाज में ब्राह्मण और शासक वर्ग का प्रभुत्व चार वर्ण व्यवस्था के माध्यम से प्रकट होता था।

- महिलाओं और शूद्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी।

- द्विज परंपरा ने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्याओं को उपनयन और इसलिए वेदिक शिक्षा के लिए जाने की अनुमति दी।

- प्रारंभिक वेदिक समाज में जाति प्रणाली व्यवसायिक समूहों पर आधारित थी और सामाजिक गतिशीलता उच्च थी। हालांकि, बाद के वेदिक काल में जाति समूह जन्म के आधार पर स्थायी हो गए और सामाजिक गतिशीलता कम हो गई।

वेदिक धर्म की मुख्य विशेषताएँ:

- लोगों ने प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की पूजा की, जैसे वर्षा, जल, अग्नि, पृथ्वी।

- प्रार्थनाएँ और यज्ञ महत्वपूर्ण थे।

- धर्म भौतिकवादी था, मोक्ष की मांग कम थी, लोग पशु (पशुधन) की मांग करते थे।

- बाद के वेदिक युग में, अधिक से अधिक अनुष्ठान उभरे।

- कई देवता जैसे विष्णु, प्रजापति और रुद्र महत्वपूर्ण हो गए।

- अनुष्ठानों के प्रति प्रतिक्रिया भी उपनिषदों के रूप में उभरी।

निरंतरता के तत्व:

- परिवार अभी भी समाज की मूल इकाई है, जो रिश्ते के विचार के चारों ओर बंधा है।

- समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है।

- वर्ण प्रणाली अभी भी प्रचलित है।

- अनुष्ठान और यज्ञ अभी भी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा हैं।

- विष्णु और रुद्र अभी भी प्रमुख देवताओं के रूप में माने जाते हैं।

- उपनिषद भारत में दार्शनिक प्रणाली का आधार बने हुए हैं।

निष्कर्ष: वेदिक समाज और धर्म की विशेषताओं में निरंतरता ने इसे एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत बना दिया है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि सकारात्मक तत्वों का समर्थन किया जाए और नकारात्मक तत्वों, जैसे महिलाओं और उत्पीड़ित वर्गों को दी गई द्वितीयक स्थिति, को हटाया जाए।