जीएस पेपर - II मॉडल उत्तर (2023) - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 11: “भारत का संविधान एक जीवित उपकरण है जिसमें विशाल गतिशीलता की क्षमताएँ हैं। यह एक ऐसे प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है।” जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तारित क्षितिजों के विशेष संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय भारत का संविधान एक बुनियादी दस्तावेज है जो भारतीय जनसंख्या की आशाओं और मूल्यों को समेटता है। यह एक ऐसा समाज परिवर्तन करने की आकांक्षा करता है जहाँ यह स्थिर रहने के बजाय एक गतिशील दस्तावेज में विकसित होता है जो मानव अधिकारों के नए पहलुओं को शामिल करने के लिए लगातार अपने क्षितिज का विस्तार करता है। अनुच्छेद 21 का विकास इस सिद्धांत का सबसे उपयुक्त उदाहरण है।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों (भाग 3) और नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग 4) के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया ताकि दोनों हिस्सों की सही व्याख्या की जा सके। इस प्रकार, अदालत ने समाज के व्यक्तिगत लाभ को समाज के सामूहिक लाभ के साथ संतुलित किया। उदाहरण: सरला मुद्गल मामला - अदालत ने अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) को अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के साथ सामंजस्य में होने की पुष्टि की और राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया।

आवश्यक प्रथा का सिद्धांत अदालत ने स्थापित किया कि राज्य केवल अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मूल और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा करेगा और इस प्रकार, यह व्यक्तिगत अधिकारों को धार्मिक अधिकारों के साथ संतुलित करता है। उदाहरण: तत्काल त्रैपुरुष तलाक और सबरिमाला मंदिर की प्रथाएँ समाप्त कर दी गईं।

जीएसटी प्रणाली का परिचय भारतीय संघीय संबंधों में मजबूत संघ से बेहतर संघीय संतुलन की ओर परिवर्तन हुआ ताकि वित्तीय प्रशासन में "सहकारी संघवाद" को सक्षम किया जा सके। उदाहरण: जीएसटी परिषद का निर्माण।

यह गतिशीलता अनुच्छेद 21 के विस्तार में और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है

- मनका गांधी मामला (1978): सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के सिद्धांत को "कानूनी प्रक्रिया का उचित और न्यायसंगत संचालन" में परिवर्तित किया। अब कानून की प्रक्रिया को न्यायसंगत और उचित होना आवश्यक होगा।

- शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता (अनुच्छेद 21 ए)

- पुट्टास्वामी निर्णय में गोपनीयता के अधिकार की मान्यता (2017)

- सामान्य कारण मामला (2018): अनुच्छेद 21 के तहत निष्क्रिय आत्महत्या को वैध बनाना।

- एलजीबीटीक्यू अधिकारों की मान्यता: नवतेज जौहर मामला (2018)

- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य: सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार के दायरे में प्रदूषण-मुक्त हवा पाने के अधिकार को शामिल किया। (1991)

निष्कर्ष: अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है; यह मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी समाहित करता है और जीवन के उन तत्वों को शामिल करता है जो व्यक्ति के अस्तित्व को अर्थपूर्णता, पूर्णता और मूल्य प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे विस्तृत दायरे में है, जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आने वाले अधिकारों की एक लगातार बढ़ती श्रृंखला को समाहित करती है।

प्रश्न 12: लिंग न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालयीन कानूनों की सहायता से स्पष्ट करें। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने समाज में महिलाओं की अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रही स्थिति के प्रति जागरूकता दिखाई। इसलिए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया कि राज्य सक्रिय रूप से लिंग समानता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

संवैधानिक दृष्टिकोण:

सामाजिक सुरक्षा:

- अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

- अनुच्छेद 23 समानता के अधिकार की स्थापना करता है, साथ ही धर्म, रंग, लिंग या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के निषेध और शोषण के निषेध जैसे विशेष प्रावधान भी।

राजनीतिक सुरक्षा:

- अनुच्छेद 243D महिलाओं के लिए एक तिहाई से कम आरक्षण प्रदान करता है।

आर्थिक सुरक्षा:

- अनुच्छेद 16(2) रोजगार या किसी राज्य कार्यालय में नियुक्ति में केवल धर्म, जाति, लिंग या अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।

- अनुच्छेद 39(d) और 41 समान काम के लिए समान वेतन और काम करने का अधिकार जैसे सिद्धांतों को मान्यता देते हैं।

न्यायालयीन कानून:

- लक्ष्मी बनाम भारत संघ: अदालत ने दोनों स्तरों पर सरकारों को देशभर में अमान्य रूप से एसिड की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया।

- विशाखा बनाम भारत संघ: अदालत ने विशाखा को ऐसे दिशा-निर्देश दिए जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम में परिणत हुए।

- विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा: बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार में उनकी जन्म के समय समान सह-भागीदारी अधिकार होंगे और उन्हें विरासत से बाहर नहीं किया जा सकता चाहे वे 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संशोधन से पहले जन्मी हों।

प्रश्न 13: 1990 के मध्य से संघ सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग की घटती आवृत्ति के लिए जिम्मेदार कानूनी और राजनीतिक कारकों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करें। (250 शब्द, 15 अंक)

परिचय संविधान के अनुच्छेद 356 में यह प्रावधान है कि यदि, राज्य के गवर्नर की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद या अन्य माध्यमों से, राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त होते हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं रखा जा सकता, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

डॉ. अंबेडकर ने यह अवलोकन किया था कि अनुच्छेद 356 'मृत पत्र' बना रहेगा क्योंकि उनका मानना था कि संघ और राज्य संविधान के तहत सामंजस्यपूर्वक कार्य करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनुच्छेद 356 को 100 से अधिक बार लागू किया गया है और इसे अक्सर राजनीतिक दुरुपयोग का सामना करना पड़ा है। लेकिन कई कानूनी और राजनीतिक कारकों के कारण इसकी आवृत्ति में नाटकीय रूप से कमी आई है।

कानूनी कारक

- SR Bommai मामला (1994) निर्णय

राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन था। राष्ट्रपति की संतोषजनक स्थिति का आधार वस्तुनिष्ठ सामग्री पर होना चाहिए और न्यायालय वस्तुनिष्ठ सामग्री की समीक्षा करेगा ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या आधार पर्याप्त थे या नहीं। विधायिका को भंग करने की शक्ति केवल तभी लागू की जाएगी जब घोषणा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो। इस अनुमोदन तक, राष्ट्रपति केवल विधायिका को निलंबित कर सकते हैं। यदि न्यायालय घोषणा को समाप्त करता है, तो उसके पासDismissed सरकार को बहाल करने और विधायिका को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, चाहे वह कहीं भी भंग की गई हो या निलंबित की गई हो। इसके द्वारा न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों के मनमानेDismissal का अंत कर दिया। उदाहरण के लिए, पूर्व राष्ट्रपति K.R. नारायण ने 1997 में उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कैबिनेट की सिफारिश को वापस कर दिया। - रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006)

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति एक आपातकालीन शक्ति है और यह पूर्ण शक्ति नहीं है। इस व्याख्या ने अनुच्छेद 356 के कार्यान्वयन में मनमानी को सीमित किया है।

राजनीतिक कारक

- गठबंधन राजनीति का उदय: संघ में राष्ट्रीय पार्टियों को बहुमत बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन आवश्यक था।

- राजनीतिक गठबंधन और टूटन पार्टी के बीच हो रहे थे, इस प्रकार राष्ट्रीय पार्टियाँ भविष्य के गठबंधनों की आशा में क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति अनुकूल थीं।

- जानकारीयुक्त नागरिकता और मीडिया: प्रौद्योगिकी और मीडिया के उदय के कारण राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई।

- सहकारी संघवाद: LPG सुधारों और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में एक स्थिर राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता थी। संघ ने राष्ट्रीय योजनाबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों की भूमिका की सराहना की।

निष्कर्ष: 'संघवाद' के मुद्दे के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने बोंमई मामले में निर्णय दिया कि भारत का संविधान एक केंद्र-उन्मुख संघीय प्रणाली स्थापित करता है। हालाँकि, अपने आवंटित क्षेत्रों में, राज्यों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। भारतीय राज्य की संघीय संरचना भारतीय संविधान का एक अभिन्न और मौलिक घटक है।

प्रश्न 14: भारत में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की प्रभावी और अर्थपूर्ण भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर चर्चा करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय

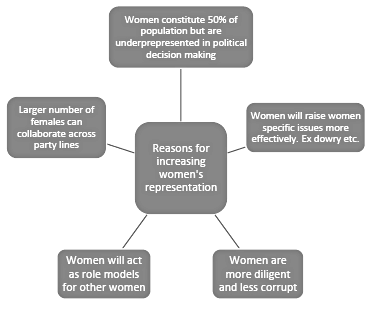

संक्षेप में, भारत में नागरिक समाज संगठन (CSOs) राजनीतिक परिदृश्य में लिंग असमानता को संबोधित करने के लिए समर्पित हैं। ये CSOs, जिनमें सामुदायिक आधारित समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), और यहां तक कि राजनीतिक दल शामिल हैं, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। वर्तमान में, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग 193 देशों में से 147 वें स्थान पर है, जिसमें महिलाएं संसद का केवल 14.3% हिस्सा बनाती हैं। यह कम प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभाओं में और भी अधिक स्पष्ट है।

प्रतिनिधित्व के लिए:

- राष्ट्रीय महिला गठबंधन (NAWO) ने 1996 में महिलाओं का घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की मांग की गई।

- असम में, पांच महिलाओं द्वारा संचालित NGOs के एक गठबंधन ने महिलाओं का घोषणा पत्र-21 प्रकाशित किया, जो निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करता है।

- बीजेपी की भारतीय महिला मोर्चा और कांग्रेस की महिला कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों की महिलाओं की शाखाएँ अपने दलों में महिलाओं के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- हालांकि, समाजवादी पार्टी जैसे कुछ क्षेत्रीय दल OBC महिलाओं के लिए विशेष कोटा की वकालत करते हैं।

- NGOs द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ADR का राष्ट्रीय चुनाव निगरानी।

प्रभावी भागीदारी

- CSOs महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व पर जोर देते हैं, न कि केवल मात्रा पर। वे महिला नेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे कि महिला राजसत्ता आंदोलन के माध्यम से।

- महिला लोकतंत्र नेटवर्क और फेम फर्स्ट फाउंडेशन जैसे क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से, महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में अधिक भागीदारी के लिए तैयार की जाती हैं, जिससे उनके राजनीतिक नेतृत्व कौशल में सुधार होता है।

- खबर लहरिया और राइटिंग विद फायर जैसी संगठन महिलाओं के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और लिंग-संबंधी चिंताओं को उजागर करते हैं।

निष्कर्ष: संक्षेप में, भारतीय नागरिक समाज संगठन सक्रिय रूप से राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती प्रतिनिधित्व और अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए वकालत कर रहे हैं। उनके पहलों में विधायी सुधारों के लिए वकालत करने से लेकर क्षमता-निर्माण और मेंटरशिप कार्यक्रमों की पेशकश तक का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लिंग सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं की आवाजें राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी रूप से गूंजें।

प्रश्न 15: 101वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम का महत्व समझाएं। यह संघवाद की समायोजनशील भावना को किस हद तक दर्शाता है? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत में जीएसटी कर का कार्यान्वयन, जो 2016 के 101वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सुविधाजनक बनाया गया, एक गंतव्य-आधारित, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में परिवर्तन का संकेत देता है, जिसने पहले के जटिल, बहुस्तरीय अप्रत्यक्ष करों की संरचना को सरल किया और प्रतिस्थापित किया, जो पहले केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग लगाया जाता था।

101वीं संविधान संशोधन का महत्व:

- सरलित कर संरचना: जीएसटी ने भारत की जटिल कर संरचना को सरल किया है, जिससे कई अप्रत्यक्ष करों को एक एकीकृत कर में बदला गया है, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई है।

- एकीकृत राष्ट्रीय बाजार: जीएसटी ने कैसकेडिंग करों और अन्य व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करके एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया, जिससे अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला।

- कर राजस्व में वृद्धि: जीएसटी ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए घरेलू कर राजस्व को बढ़ाया है। जीएसटी से उच्च कर प्रवाह घरेलू सामाजिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद करेगा।

- प्रगतिशील कर: चूंकि जीएसटी गंतव्य-आधारित कर होगा, इसलिए यह उन उपभोक्तावादी राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है जो निर्माण आधार नहीं रखते हैं। जैसे: उत्तर प्रदेश, बिहार आदि।

- राजस्व गारंटी: केंद्र ने एक जीएसटी मुआवजा तंत्र पेश किया, जो राज्यों को उनके आधार वर्ष से 14% राजस्व प्रवाह की गारंटी देता है।

जीएसटी और संघीयता की समायोजन भावना

- सम्मति निर्मित करना: जीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक परामर्श और सौदेबाजी के बाद पेश किया गया, जहां केंद्र और राज्यों दोनों ने अपने विशेष कराधान में शक्ति छोड़ दी और सामान और सेवाओं को कवर करने वाली एक एकीकृत कर संरचना पर सहमति दी। केंद्र ने जीएसटी के आरंभिक वर्षों के दौरान राज्यों को उनकी चिंताओं को हल करने के लिए स्पष्ट राजस्व दृश्यता की गारंटी दी। 14% राजस्व वृद्धि।

- राजस्व और निर्णय साझा करना: जीएसटी का राजस्व और निर्णय केंद्र और राज्यों के बीच पूर्व-निर्धारित सूत्र के अनुसार साझा किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विश्वास और पूर्वानुमेय संबंधों की अनुमति देता है।

- जीएसटी परिषद: यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों के राजस्व मंत्रियों का संयुक्त प्रतिनिधित्व होता है, जो जीएसटी के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जिससे केंद्र और राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। जीएसटी परिषद के सभी निर्णय सहमति से लिए गए हैं, हालांकि मतदान की प्रक्रिया भी है, जो केंद्र और राज्यों के बीच भिन्नताओं को संबोधित करने में विश्वास को दर्शाती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है कि जीएसटी परिषद के निर्णय संसद और राज्य विधानसभाओं पर बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी जीएसटी परिषद के सभी निर्णयों को केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है।

हालांकि, जीएसटी व्यवस्था के खिलाफ संघीय भावना के कुछ चिंताएँ हैं:

- केंद्रीय सरकार का मतदान हिस्सा असामान्य रूप से अधिक है, जिससे उसे सभी निर्णयों पर वीटो का अधिकार मिलता है।

- केंद्रीय सरकार का मुआवजे के तंत्र पर वापस लौटना राज्यों को नुकसान पहुँचा रहा है।

- केंद्रीय सरकार आमतौर पर जीएसटी परिषद के लिए एजेंडा निर्धारित करती है।

निष्कर्ष: इसके बावजूद कि कुछ आपत्तियाँ हैं, जीएसटी भारत के आर्थिक संघवाद में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है और यह अन्य क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में दोहराए जाने योग्य मॉडल के रूप में खड़ा है, जो अंततः भारतीय संविधान के व्यापक संघीय ढांचे को मजबूत करता है।

प्रश्न 16: संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाएँ। वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद के संस्थागतकरण में कितनी मदद की है? (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारतीय संविधान विभिन्न स्थानों पर समितियों का उल्लेख करता है, लेकिन उनकी संरचना, अवधि या भूमिकाओं के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं देता है।

संसदीय समितियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं -

- स्थायी समितियाँ:

- वित्तीय समिति:

- (क) सार्वजनिक लेखा समिति: इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)

- (ख) अनुमान समिति: सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं।

- (ग) सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति: इसमें 22 सदस्य होते हैं (15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)

- विभागीय स्थायी समितियाँ: कुल 24 विभागीय स्थायी समितियाँ हैं: 8 राज्यसभा के अंतर्गत और 16 लोकसभा के अंतर्गत।

- जांच समितियाँ: इसमें याचिकाओं पर समिति, विशेषाधिकार समिति और नैतिकता समिति शामिल हैं।

- निगरानी और नियंत्रण समितियाँ: इसमें 6 प्रकार की समितियाँ शामिल हैं, जैसे महिलाओं के सशक्तीकरण पर समिति और SC/ST सशक्तीकरण पर समिति।

- दैनिक कार्यों की समिति: इसमें व्यवसाय सलाहकार समिति, नियम समिति आदि शामिल हैं।

- अस्थायी समितियाँ: ये समितियाँ दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं; ये अस्थायी होती हैं।

- जांच समितियाँ

- सलाहकार समितियाँ

वित्तीय समिति द्वारा संस्थागतकरण:

- वित्तीय उत्तरदायित्व स्थापित करना: उदाहरण के लिए, PAC ने कॉमनवेल्थ खेलों में कई अनुबंधों को देने में भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया।

चुनौतियाँ:

- यह उन खर्चों की जांच करता है जो सरकार द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं।

- समितियों के पास खर्चों को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

- सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होतीं।

- उनके पास व्यापक अर्थ में नीति की जांच करने का Mandate नहीं है।

- आमतौर पर, PAC के सदस्य सामान्यज्ञ होते हैं, और CAG की रिपोर्टों को सबसे सरल शब्दों में स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

परियोजनाओं में देरी को रोकना: सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति ने सिफारिश की कि कोई भी परियोजना तब तक शुरू नहीं की जानी चाहिए जब तक कि NHAI द्वारा 80% भूमि पहले से अधिग्रहित न की गई हो, और आवश्यक पर्यावरण और वन मंजूरियाँ प्राप्त न की गई हों।

विपक्ष को चर्चा में लाना: PAC और अनुमान समिति में प्रतिनिधित्व के माध्यम से।

निष्कर्ष: NCRWC ने प्रस्तावित किया है कि सभी समितियों से महत्वपूर्ण रिपोर्टों को संसदीय चर्चा के अधीन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां समिति और सरकार के बीच मतभेद होते हैं। PAC द्वारा किए गए सुझावों पर अधिक महत्वपूर्ण विचार किया जाना चाहिए और उन्हें राष्ट्र की वित्तीय आत्मा के संरक्षक के रूप में माना जाना चाहिए।

प्रश्न 17: "कमजोर वर्गों के लिए विकास और कल्याण योजनाएं, स्वभाव से, दृष्टिकोण में भेदभावपूर्ण होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दें। (250 शब्द और 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत में विकास और कल्याण कार्यक्रम, जो संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों (DPSP) द्वारा मार्गदर्शित हैं, उन हाशिए के समुदायों को उठाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जातियां (SC), अनुसूचित जनजातियां (ST), अल्पसंख्यक और वृद्ध। ये पहलकदमियां समावेशिता को बढ़ावा देने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को सुधारने का लक्ष्य रखती हैं।

हालांकि, कल्याण योजनाओं के कुछ पहलुओं को भेदभावपूर्ण माना जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं:

- विशिष्ट समूहों का लक्षित करना: कई कल्याण योजनाएं विशेष कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना जो 50% से अधिक SC जनसंख्या वाले गांवों पर जोर देती है। जबकि यह लक्षित करना विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है, यह अनजाने में दूसरों को बाहर कर सकता है।

- संसाधनों का आवंटन: सीमित संसाधनों के कारण कुछ समूहों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे अन्य underserved रह जाते हैं। पोषण कार्यक्रम जो बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देते हैं, वे कार्यशील आयु के वयस्कों को पर्याप्त समर्थन के बिना छोड़ सकते हैं।

- बहिष्करण मानदंड: सख्त पात्रता मानदंड, जैसे कि आय आधारित पैरामीटर, ऐसे व्यक्तियों को बाहर कर सकते हैं जो सीमा के थोड़ा ऊपर हैं लेकिन फिर भी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।

- लिंग पूर्वाग्रह: कुछ योजनाएं अनजाने में लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि PM उज्ज्वला योजना यह सुझाव देती है कि केवल महिलाएं ही खाना बनाएं।

हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि कमजोर वर्गों के कल्याण में उनके योगदान को स्वीकार किया जाए:

- संविधान की रक्षा: भारत का संविधान, DPSP और प्रस्तावना के माध्यम से, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है (अनुच्छेद 38, 39A, 41, 42, 43)। ये योजनाएँ संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं।

- सामाजिक उत्थान: भारत का मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंकिंग यह दर्शाता है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को उठाने की आवश्यकता है और कल्याणकारी योजनाएँ कमजोर वर्गों को हाशिए और पिछड़ेपन से मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं।

- समावेशी विकास: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'जननी सुरक्षा योजना', और 'POSHAN' जैसे कार्यक्रम समावेशी विकास और विषमताओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

निष्कर्ष: इन कार्यक्रमों में भेदभाव की धारणा विशेष संदर्भ पर निर्भर करती है। जबकि ये कुछ भेदभावपूर्ण तत्वों के साथ दिख सकते हैं, इनका प्राथमिक उद्देश्य अक्सर विशिष्ट कमजोरियों को संबोधित करना और असमानता को कम करना होता है। हालाँकि, समावेशी नीतियों को लागू करके, शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र स्थापित करके, और इन कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन और अनुकूलन करने के लिए सूर्यास्त धाराएँ शामिल करके, किसी भी पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है, अंततः "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए।

प्रश्न 18: कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति बढ़ाने में सफल रहे हैं। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच के संबंधों का विश्लेषण करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: भारत में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बीच के संबंध एक बहुआयामी और निरंतर बदलते परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। कौशल विकास पारंपरिक शैक्षणिक योग्यताओं और उद्योग-विशिष्ट क्षमताओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जिससे रोजगार क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। जबकि 'स्किल इंडिया मिशन' और 'SANKALP' जैसी पहलों ने कौशल विकास के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, शिक्षा और कौशल को रोजगार के अवसरों में प्रभावी रूप से अनुवादित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- कौशल विकास के लिए शैक्षणिक आधार: शिक्षा कौशल विकास और रोजगार के लिए प्रारंभिक कदम के रूप में कार्य करती है। शैक्षणिक संस्थान जटिल विषयों को समझने के लिए आवश्यक मूलभूत ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर भी, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, जैसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का समावेश, विशेष कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

- रोजगार की ओर ले जाने वाला कौशल विकास: जब व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वे रोजगार के लिए काफी अधिक योग्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने भारत में 1.2 मिलियन से अधिक युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे लगभग 70% की रोजगार स्थानांतरण दर प्राप्त हुई है, जो कि 2020 तक की रिपोर्टों के अनुसार है। ये व्यक्ति उन क्षेत्रों में योगदान करते हैं जहाँ पहले से ही कुशल श्रमिकों की कमी थी, जिससे इन उद्योगों की दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है।

- रोजगार के लिए शिक्षा की तैयारी: पारंपरिक शिक्षा अक्सर नौकरी के लिए आवश्यक व्यावहारिक तत्वों की कमी होती है। इस संदर्भ में, इंटर्नशाला जैसी प्लेटफार्म या राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम (NAPS) के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे सेटिंग प्रदान करते हैं जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण किया जा सकता है और इसे वास्तविक परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, जिससे शिक्षा से रोजगार में सहज संक्रमण होता है।

- फीडबैक तंत्र: नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थानों और कौशल विकास कार्यक्रमों के सहयोग से, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। PMKVY के तहत कार्यरत उद्योग-नेतृत्व वाले कौशल सेट काउंसिल उद्योग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच लिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो कौशल भारत योजना के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं।

निष्कर्ष: इन कनेक्शनों को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की, साथ ही एक एकीकृत श्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई, ताकि शिक्षा और कौशल विकास में संलग्न 20 से अधिक मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, और मौजूदा चिंताओं का समाधान किया जा सके। भारत के जनसांख्यिकीय लाभ के पूर्ण संभावनाओं को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रश्न 19: नाटो का विस्तार और मजबूत यूएस-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छा है। इस कथन के बारे में आपकी राय क्या है? अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए कारण और उदाहरण दें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने नाटो के विस्तार के साथ-साथ ट्रांस-अटलांटिक सहयोग के पुनर्जीवन और पश्चिमी एकता की पुनरुत्थान को भी देखा है, जिसमें अमेरिकी नेतृत्व ने इस पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुनरुत्थान व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव रखता है, जिसमें नाटो के और विस्तार और नाटो प्लस के लिए आह्वान शामिल है, जो संभावित रूप से इसके प्रभाव को एशियाई महाद्वीप में बढ़ा सकता है। फिर भी, यह सुदृढीकरण भारत के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम लाएगा।

सकारात्मक प्रभाव

- चीन का मुकाबला करना: संबंधों का पुनरुत्थान ऐसे संप्रभुतावादी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई एकतरफा रणनीतियों के विपरीत है, जैसे कि चीन, जिसने भारत के साथ विवादित दावे किए हैं, जो अंततः भारत के लिए लाभकारी है।

- सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना: यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में योगदान करता है, जो अनिवार्य रूप से भारत को लाभान्वित करेगा और यूरोप में संघर्षों से परे जाएगा।

- नई बहुपक्षीय भागीदारी: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक में नजदीकी समन्वय का उदाहरण है (जो बेल्ट और रोड पहल के विपरीत है) जो इस नए मित्रवत संबंध के माध्यम से संभव हुआ।

- ईरान के साथ सहभागिता: अमेरिका और यूरोप के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के परिणामस्वरूप ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में कमी आने की उम्मीद है (यूरोपीय देशों के स्वतंत्र प्रयासों के कारण), जिसका भारत और ईरान के साथ उसके पहलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि चाबहार पोर्ट और क्षेत्रीय INSTC गलियारे का विकास।

- आर्थिक स्थिरता: यह पुनरुत्थान क्षेत्रीय और वैश्विक मोर्चे पर सापेक्ष आर्थिक स्थिरता में योगदान दे रहा है (तेल की कीमतों को स्थिर करना), जो भारत के व्यापार और निवेश के अवसरों के लिए लाभदायक है।

नकारात्मक प्रभाव

- रूस-चीन साझेदारी: अमेरिका और यूरोप के बीच निकट सहयोग ने रूस और चीन, दोनों को जो अलगाव का सामना कर रहे हैं, एक साथ ला दिया है, जो संभावित रूप से एक स्वतंत्रता गठबंधन के गठन की ओर ले जा सकता है।

- भारत-रूस संबंध: जैसे-जैसे भारत अमेरिका और पश्चिम के साथ और निकटता से जुड़ता है, रूस के साथ इसके पहले से ही तनावपूर्ण और एकतरफा संबंध और भी बिगड़ सकते हैं।

- क्विंट समूह: अमेरिका द्वारा वैश्विक मामलों में एकतरफा प्रभुत्व का विरोध करने वाले देशों जैसे कि ईरान, तुर्की, और रूस से मांगें उठी हैं।

- भारत-चीन संबंध: भारत की अमेरिका के साथ निकटता और औपचारिक बैठक तंत्र का अभाव (गालवान संघर्ष के बाद) दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है।

- स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी: भारत का प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ाव इसके रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-ध्रुवीय विश्व के दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष: इसलिए, भारत को यह समझना चाहिए कि वह एक मध्य शक्ति के रूप में विकास की स्थिति में है और इसे बाहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति केंद्रों की संभावनाओं का लाभ उठाना, और अपने लिए लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रश्न 20: ‘समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है’। उपरोक्त कथन के आलोक में, IMO (अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन) की पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा बढ़ाने में भूमिका पर चर्चा करें। (250 शब्द, 15 अंक) उत्तर:

परिचय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने और जहाज आधारित प्रदूषण को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

IMO की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका:

- 2023 में एक नया कानूनी रूप से बाध्य अंतरराष्ट्रीय उपकरण, जिसे 'BBNJ' के रूप में जाना जाता है, समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में सहमति दी गई।

- यह अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम सम्मेलन की ओर ले गया, जो जहाजों द्वारा तेल, थोक रसायनों, पैक किए गए सामान, सीवेज और कचरे द्वारा प्रदूषण को रोकता है और जहाजों से वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।

- विशेष क्षेत्रों और विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों को समुद्री गतिविधियों से उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामित किया गया है, जैसे कि यूनेस्को विश्व धरोहर समुद्री स्थल, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ।

- ध्रुवीय जल IMO ध्रुवीय कोड के तहत विशेष उपायों का लाभ उठाते हैं, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक जल में संचालित जहाजों के लिए है।

IMO की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में भूमिका:

- SOLAS सम्मेलन, जो IMO द्वारा संचालित है, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह जहाजों के निर्माण, उपकरण और संचालन के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है, जो उनकी सुरक्षा के साथ संगत हैं।

- डिजिबुती आचार संहिता पश्चिमी भारतीय महासागर और अदन की खाड़ी में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट को रोकने के लिए समर्थन करती है। इसमें संगठित अपराध, समुद्री आतंकवाद, मानव तस्करी और IUU मछली पालन भी शामिल हैं।

- IMO का अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड सभी देशों के लिए अनिवार्य उपकरण है, जो सम्मेलन का पक्षधर है, 9/11 के बाद। यह जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं को एक साथ काम करने की अनुमति देता है ताकि समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्यों का पता लगाया जा सके और उन्हें रोका जा सके।

- IMO का अवैध कार्यों का दमन समुद्री सुरक्षा के खिलाफ अवैध कार्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जैसे कि बल द्वारा जहाजों का अधिग्रहण।

- वर्तमान में समुद्री स्वायत्त सतह जहाजों के लिए एक कोड का विकास चल रहा है।

निष्कर्ष महासागर एक आवश्यक आकाशीय घटक है, जो जीवन का पोषण करता है और इसके संरक्षण की आवश्यकता है। इसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और वैश्विक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।