जीएस पेपर - III मॉडल उत्तर (2022) - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

Q11: ''हाल के समय में आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व श्रम उत्पादकता में वृद्धि द्वारा हुआ है।'' इस बयान को समझाएँ। उस वृद्धि के पैटर्न का सुझाव दें जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक नौकरियों का निर्माण करेगा। उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, श्रम उत्पादकता उस कुल उत्पादन मात्रा को दर्शाती है (जिसे सकल घरेलू उत्पाद, GDP में मापा जाता है) जो श्रम की एक इकाई (जिसे नियोजित व्यक्तियों या कार्य किए गए घंटों में मापा जाता है) द्वारा एक विशेष समय अवधि में उत्पन्न होती है। भारत ने हाल के समय में बढ़ी हुई श्रम गतिविधि के कारण आर्थिक वृद्धि का अनुभव किया है। इस प्रवृत्ति में कई कारक योगदान कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कारक कोविड-19 महामारी के कारण दूरस्थ कार्य का बढ़ना रहा है। घर से काम करने से व्यक्तियों को अपने आर्थिक प्रयासों में अधिक समय लगाने की अनुमति मिली है, जिससे श्रम गतिविधि में वृद्धि और बाद में उच्च उत्पादकता हुई है। इसके अलावा, शिक्षा-प्रौद्योगिकी और डिजिटल रूप से संचालित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों ने इस अवधि के दौरान फल-फूल किया है, जिससे श्रम गतिविधि, उत्पादकता, और अंततः आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हुई है। सरकार की पहल जैसे कि स्किल इंडिया, जो कार्यबल के कौशल विकास पर केंद्रित है, और स्टार्टअप इंडिया, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करता है, ने एक कुशल कार्यबल के निर्माण में मदद की है। इसके अतिरिक्त, लंबे कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों का पुनरारंभ श्रम गतिविधि और उत्पादकता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना नौकरियों के निर्माण को बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं:

- निर्माण-गहन उद्योगों, MSME क्षेत्र, और स्टार्ट-अप्स का प्रचार: इन क्षेत्रों को समर्थन दिया जाना चाहिए ताकि श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना पर्याप्त संख्या में नौकरियाँ उत्पन्न की जा सकें।

- सरकारी पूंजी व्यय: सरकार रणनीतिक खर्च के माध्यम से नौकरियाँ बना सकती है जबकि श्रम उत्पादकता को बनाए रखने की सुनिश्चितता रखती है।

- कौशल विकास कार्यक्रम और सरकारी भर्ती: कार्यबल के कौशल विकास और सरकारी भर्तियों को बढ़ाने पर केंद्रित पहलों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार तरीके से लागू किया जा सकता है।

- स्वचालन और कुशल प्रौद्योगिकियाँ: स्वचालन पर जोर देना और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना श्रम उत्पादकता को बनाए रख सकता है और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।

- हाशिए पर पड़े कार्यबल का समावेश: जनसंख्या के हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा के कार्यबल में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे वे श्रम गतिविधि में सक्रिय रूप से योगदान कर सकें।

संक्षेप में, श्रम गतिविधि में वृद्धि, जो उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि में वृद्धि का कारण बनी है, महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था की पहचान रही है। इस प्रवृत्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक वृद्धि पैटर्न स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

Q12: क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा? अपने उत्तर को सही ठहराएँ। जीवाश्म ईंधनों से नवीकरणीय ऊर्जा में सब्सिडी का स्थानांतरण उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा? समझाएँ। उत्तर: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) की 26वीं बैठक के दौरान, भारत ने एक व्यापक पांच-बिंदु कार्यक्रम का वचन दिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाए। भारत ने इन प्रतिबद्धताओं की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है:

- भारत ने COP 21 पेरिस शिखर सम्मेलन में किए गए अपने वादे को पार कर लिया है, और वह पहले ही गैर-फॉसिल ईंधनों से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 40% हासिल कर चुका है।

- भारत विश्व के प्रमुख आधुनिक बायोएनेर्जी उत्पादकों में से एक के रूप में उभरा है।

- वर्तमान में, भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, जिसमें उसकी कुल बिजली क्षमता का 40% गैर-फॉसिल ईंधन संसाधनों से प्राप्त होता है।

- भारत का व्यापक UJALA LED बल्ब अभियान हर साल 40 मिलियन टन उत्सर्जन को कम कर रहा है।

हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में कई चुनौतियाँ हैं:

- इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को काफी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। BloombergNEF (BNEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल पवन और सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए $223 बिलियन की आवश्यकता होगी।

- अल्पकालिक में, बढ़ती ब्याज दरें, घटती रुपये की कीमत, और उच्च मुद्रास्फीति जैसे कारक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हैं।

- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार को 2030 तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की कर कटौती करनी होगी। यह कटौती शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और बुनियादी ढांचे जैसे अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेगी।

- हालांकि 2014 से संघ सरकार द्वारा फॉसिल ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी 742% घट गई है, कोयला, तेल, और गैस के लिए सब्सिडी 2021-22 में नौ गुना बढ़ गई। परिणामस्वरूप, भारत में फॉसिल ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए आवंटित सब्सिडी से नौ गुना अधिक बनी हुई है। यह नवीकरणीय ऊर्जा को सब्सिडी देने की प्रक्रिया में पूर्ण संक्रमण की कमी को दर्शाता है।

संक्षेप में, फॉसिल ईंधनों से नवीकरणीय ऊर्जा में सब्सिडी को स्थानांतरित करना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जबकि फॉसिल ईंधनों पर कर बढ़ाना भारत को अपने 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को सब्सिडी देने से उन्हें अधिक लागत प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और फॉसिल ईंधनों में निहित स्वार्थों के खिलाफ खड़ा होने में सहायता मिलेगी, जो नए नवीकरणीय ऊर्जा खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और फॉसिल ईंधनों पर कर बढ़ाना आवश्यक उत्सर्जन कमी के स्तर को प्राप्त करने में योगदान देगा, जो पेरिस समझौते के लक्ष्य के साथ वैश्विक तापमान को 1.5-2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 13: भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? उत्तर: कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यह अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के बावजूद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखती है। यह भारत के समग्र आर्थिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कृषि विपणन मुख्य रूप से व्यक्तिगत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है। कृषि विपणन प्रक्रिया में कृषि इनपुट जैसे बीज, मशीनरी और प्रौद्योगिकी सहित अपस्ट्रीम घटक और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे डाउनस्ट्रीम तत्व शामिल होते हैं। फिर भी, कृषि विपणन के दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम खंडों में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- उपरी चरण में, एक मुख्य बाधा सुधार नीतियों का सीमित कार्यान्वयन है, जिसे कई राज्यों में कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (APLMA) अधिनियम की अधूरी स्वीकृति द्वारा दर्शाया गया है। अनुबंध खेती को कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका कारण हितों के टकराव के बारे में चिंताएं हैं। यह बहिष्कार उपरी और निचले दोनों प्रक्रियाओं में अंतराल उत्पन्न करता है। निचले चरण में एक और बाधा दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रावधान है, जो निजी व्यापारियों को MSP पर या उससे ऊपर उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा दंड का सामना करना पड़ता है। यह कृषि उत्पादों के लिए निजी बाजारों को कमजोर कर सकता है। राज्य और इसके एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद, जैसे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) और उत्पादक कंपनियों जैसी स्थानीय संस्थाओं को शामिल करना, उपरी और निचले प्रक्रियाओं में स्रोत और खरीद गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफसोस की बात है कि कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (प्रमोशन और सुविधा) अधिनियम, 2017 (APLMA, 2017), कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCs) में अर्थियाओं (कमीशन एजेंट या CAs) की विवादास्पद भूमिका को संबोधित नहीं करता है और प्रणाली में उनकी केंद्रीय स्थिति को बनाए रखता है, जो पूरे कृषि विपणन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर भी, प्रवेश बाधाओं को हटाने, विभिन्न हितधारकों को शामिल करने और बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक निपटान को अपनाने जैसे सुधारों का कार्यान्वयन कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दे सकता है। कृषि बाजार की चुनौतियों का सामना करना एक जटिल कार्य है, लेकिन यह संभव है। किसानों की आय को दोगुना करना एक फलते-फूलते कृषि बाजार के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए, कृषि उत्पादन से कृषि विपणन की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

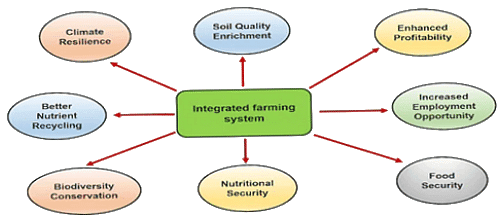

प्रश्न 14: समेकित खेती प्रणाली क्या है? यह भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कैसे सहायक है? उत्तर: समेकित खेती प्रणाली (IFS) एक जटिल कृषि मॉडल है जो फसलों (क्षेत्र और बागवानी फसलों दोनों), कृषि वानिकी (कृषि-सिल्वी संस्कृति, कृषि-बागवानी), पशुधन (दूध, पोल्ट्री और छोटे जंतु शामिल) , मत्स्य पालन, मशरूम की खेती, और मधुमक्खी पालन के विभिन्न संगत तत्वों को एक समन्वित तरीके से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रणाली के एक घटक में उत्पन्न अपशिष्ट अन्य घटकों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है, जिससे खेत की उत्पादकता को अधिकतम किया जा सके। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, IFS कई लाभ प्रदान करता है:

उप-उत्पादों का प्रभावी उपयोग: कृषि प्रणाली के एक घटक से उप-उत्पादों का उपयोग करके दूसरे में इनपुट के रूप में उपयोग करने से सहायक और पूरक संबंध स्थापित होते हैं। उदाहरण के लिए, फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्ट के साथ मिलाकर गाय के गोबर को पोषक तत्वों से भरपूर वर्मी-कंपोस्ट में बदल सकते हैं, जिससे इनपुट लागत में कमी आती है।

- अधिकतम उपज और स्थिर आय: IFS सभी उद्यमों की उपज को अधिकतम करता है, जिससे एक स्थिर और स्थायी आय सुनिश्चित होती है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

- उत्पादकता में सुधार और कृषि-पर्यावरण संतुलन: IFS प्रणाली की उत्पादकता को पुनर्जीवित और सुधारता है, कृषि-पर्यावरण संतुलन को प्राप्त करता है। यह कीटों, रोगों और खरपतवारों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में भी मदद करता है, उन्हें निम्न स्तर पर बनाए रखता है।

- रासायनिक उपयोग में कमी: प्राकृतिक फसल प्रणालियों का प्रभावी प्रबंधन करके, IFS रासायनिक उर्वरकों और हानिकारक कृषि रसायनों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है। इससे समाज के लिए प्रदूषण-मुक्त, स्वस्थ उत्पादन और वातावरण मिलता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना: IFS कृषि और पशुपालन के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

- विविध आय स्रोत: छोटे और सीमांत किसान विभिन्न उत्पादों जैसे अंडे, दूध, मशरूम, सब्जियाँ, और रेशम के कीड़े के कोकून के माध्यम से नियमित स्थिर आय उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, इसलिए IFS को बढ़ावा देना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन किसानों को IFS अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से वे आत्म-निर्भरता, संतुलित पोषण, उच्च शुद्ध लाभ, और सुधारित जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास में योगदान देता है जबकि प्राकृतिक संसाधनों और फसल विविधता का संरक्षण करता है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे वित्तीय बाधाएँ, जागरूकता की कमी, और मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसी कुछ फसलों के लिए सीमित सरकारी समर्थन। इन चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है ताकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए IFS की पूरी क्षमता का एहसास हो सके।

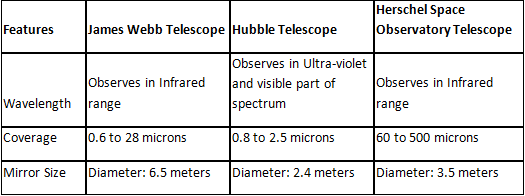

प्रश्न 15: 25 दिसंबर, 2021 को लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तब से खबरों में रहा है। इसके कौन से अद्वितीय विशेषताएँ इसे इसके पूर्ववर्ती स्पेस टेलीस्कोप्स की तुलना में श्रेष्ठ बनाती हैं? इस मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? यह मानव जाति के लिए कौन से संभावित लाभ प्रदान करता है?

उत्तर: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST या वेब के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण अवरक्त टेलीस्कोप है, जिसमें 6.5-मीटर का प्राथमिक दर्पण है। इसे 25 दिसंबर, 2021 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो कि NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA), और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है।

जेम्स वेब टेलीस्कोप की अन्य टेलीस्कोप्स की तुलना में विशिष्ट विशेषताएँ: एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप और हर्शेल टेलीस्कोप L2 क्षेत्र में कक्षा में हैं, जबकि पिछले टेलीस्कोप्स को निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च किया गया था। यह स्थिति छवि कैप्चर को विविध तरंगदैर्ध्य के उपयोग के कारण बढ़ाती है। इसके अलावा, जेम्स वेब टेलीस्कोप का बड़ा दर्पण आकार अन्य टेलीस्कोप्स के मुकाबले व्यापक क्षेत्र को एकत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

मुख्य लाभ और उद्देश्य:

जेम्स वेब टेलीस्कोप के कई मुख्य लक्ष्य हैं, जिनमें शामिल हैं:

- पहली आकाशगंगाओं की खोज: बिग बैंग के बाद उत्पन्न आकाशगंगाओं की जांच करना।

- आकाशगंगा विकास का अध्ययन: आकाशगंगाओं के प्रारंभिक निर्माण से वर्तमान तक के विकास को निर्धारित करना।

- तारों के निर्माण का अवलोकन: तारों का निर्माण उनके प्रारंभिक चरणों से लेकर ग्रह प्रणाली के विकास तक का अध्ययन करना।

- ग्रह प्रणाली का विश्लेषण: ग्रह प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक गुणों को मापना और इन प्रणालियों में जीवन की संभावनाओं की खोज करना।

मनुष्यता के लिए लाभ जेम्स वेब टेलीस्कोप मानवता को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

- प्रारंभिक आकाशगंगाओं की समझ: प्राचीन आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- जीवन की संभावनाओं का पता लगाना: एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलों में पानी और मीथेन का विश्लेषण करके अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन का पता लगाने में सक्षम बनाता है।

- तारों के जन्म का अध्ययन: इसके इन्फ्रारेड प्रकाश की मदद से धूल को पार करते हुए तारे के जन्मों का अवलोकन करना आसान बनाता है।

- काले छिद्रों की जांच: विभिन्न दृष्टिकोणों से काले छिद्रों का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो तापमान, गति और रासायनिक संरचनाओं पर डेटा प्रदान करता है।

- एक्स्ट्रासोलर ग्रहों की खोज: हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों के वायुमंडलों का अवलोकन करने में मदद करता है।

हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी होने के नाते, जेम्स वेब टेलीस्कोप की अनूठी विशेषताएँ खगोलशास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में व्यापक अन्वेषण का वादा करती हैं, जो प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

प्रश्न 16: वैक्सीन विकास का मूल सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे काम करती हैं? भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा COVID-19 वैक्सीन बनाने के लिए कौन से दृष्टिकोण अपनाए गए थे?

उत्तर: वैक्सीन जैविक उत्पाद होते हैं जिन्हें सुरक्षित रूप से एक इम्यून प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक रोगाणु के बाद के संपर्क पर संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकांश वैक्सीनों में मुख्य रूप से एक या अधिक प्रोटीन एंटीजन होते हैं, जो इम्यून प्रतिक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं।

टीका विकास का मौलिक सिद्धांत: टीकों का मूल उद्देश्य एक रोगजनक के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ इसके प्राकृतिक संवाद का अनुकरण करता है। टीके प्रतिरक्षा प्रणाली को टी और बी लिंफोसाइट्स के माध्यम से प्रतिरक्षा स्मृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह स्मृति विशेष रोगजनक के संपर्क में आने पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया में सहायता करती है।

- प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य: जब एक रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जिससे रोगजनक का विनाश होता है। रोगजनक के घटक जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, एंटीबॉडी उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, और यह प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- टीकों का संचालन: टीके एंटीजन के कमजोर या निष्क्रिय भागों को शामिल करते हैं, जो शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यह कमजोर एंटीजन का रूप प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक रोगजनक का पहला सामना करते समय प्रतिक्रिया देने के समान प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है।

भारत के पहले स्वदेशी COVID-19 टीके के विकास में अपनाया गया दृष्टिकोण:

- COVAXIN: यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। यह एक निष्क्रिय टीका है जो रोग के लिए जिम्मेदार जीवित सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करके बनाया गया है। इसे Whole-Virion Inactivated Vero Cell-derived platform technology का उपयोग करके विकसित किया गया है।

COVISHIELD:

- यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्वीडिश-ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी AstraZeneca के सहयोग से विकसित किया गया है।

- भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित किया गया है।

- यह चिम्पैंजी में पाए जाने वाले एक एडेनोवायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित है, जो सामान्य सर्दी के वायरस के समान है।

- यह वायरल वेक्टर SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन का आनुवंशिक सामग्री ले जाता है, जो वायरस की बाहरी सतह पर मौजूद होता है, जिससे यह मानव कोशिकाओं से बंधने में सक्षम होता है।

भारत का टीकाकरण अभियान जुलाई 2022 में 200 करोड़ का ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर गया। भारत ने COVID-19 टीकों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन का लगातार समर्थन किया है, \"Make-in-India\" और \"Make-for-World\" रणनीति के तहत और CoWIN जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है।

प्रश्न 17: वैश्विक तापमान वृद्धि पर चर्चा करें और इसके वैश्विक जलवायु पर प्रभावों का उल्लेख करें। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण बनने वाले ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के नियंत्रण उपायों को समझाएं।

उत्तर: वैश्विक तापमान वृद्धि का तात्पर्य पृथ्वी की सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है, जो औद्योगिक युग से पहले (1850 और 1900 के बीच) मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों की जलन के कारण देखी गई है। यह गतिविधि पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को पकड़ने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को बढ़ाती है।

वैश्विक जलवायु पर प्रभाव:

प्रारंभिक बर्फबारी, गायब होते ग्लेशियर, और गंभीर सूखे जल की कमी का कारण बन रहे हैं। बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण तटीय बाढ़ में वृद्धि हो रही है। गर्मी की लहरें, भारी बारिश, और बढ़े हुए बाढ़ के स्तर कृषि, वन, और शहरी क्षेत्रों के लिए चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं। प्रवाल भित्तियों और पर्वतीय घास के मैदानों का विघटन कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर ले जा सकता है। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से एलर्जी, अस्थमा, और संक्रामक बीमारियों में वृद्धि होगी।

वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय: क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ, देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड (NO2), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6), हाइड्रोकार्बन (HCFs), और परफ्लोरोकार्बन (PFCs) सहित छह गैसों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रोटोकॉल के तहत ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए कई तंत्र मौजूद हैं:

- स्वच्छ विकास तंत्र उन देशों को सक्षम बनाता है जिनके पास उत्सर्जन में कमी के प्रतिबद्धता है, विकासशील देशों में परियोजनाएँ लागू करने के लिए।

- कार्बन क्रेडिट, जो एक टन CO2 के बराबर व्यापार योग्य प्रमाणपत्र हैं, ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण वृद्धि को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखते हैं। इन्हें वनीकरण, कार्बन अवशोषण, मीथेन कैप्चर आदि के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है।

- संयुक्त कार्यान्वयन उन देशों को उत्सर्जन में कमी की इकाइयों को अर्जित करने की अनुमति देता है जो उत्सर्जन में कमी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- उत्सर्जन व्यापार देशों को अपने लक्ष्य से अधिक देशों को अप्रयुक्त उत्सर्जन इकाइयों को बेचने की अनुमति देता है।

क्योटो प्रोटोकॉल सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत का पालन करता है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमाओं के साथ एकमात्र वैश्विक संधि है।

प्रश्न 18: भारत में तटीय कटाव के कारण और प्रभावों की व्याख्या करें। इस खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? उत्तर: तटीय कटाव, जो तटीय रेत की हटाने या स्थानीय समुद्र स्तर में वृद्धि, मजबूत लहरों के प्रभाव, और समुद्री जल के घुसपैठ के कारण भूमि विस्थापन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, भारतीय तटरेखा के साथ एक महत्वपूर्ण चिंता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 6,907.18 किमी लंबी भारतीय मुख्य भूमि तटरेखा के एक बड़े हिस्से में विभिन्न स्तरों के तटीय कटाव का अनुभव हो रहा है। तटीय कटाव के कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक कारक

वैश्विक तापमान वृद्धि: वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता ने ग्रह के तापमान में वृद्धि का कारण बना है, जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। इससे तटीय эрोज़न का खतरा काफी बढ़ गया है।

- ग्रह प्रणाली चक्र: पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियाँ हर पखवाड़े में समुद्र में ज्वारीय गतियों का निर्माण करती हैं।

- तेज हवाएँ: ग्रह पर चलने वाली उच्च-ऊर्जा वाली हवाएँ लहरें उत्पन्न करती हैं जो धीरे-धीरे चट्टानों को किनारों के साथ रेत में तोड़ देती हैं।

- समुद्र के पानी का गर्म होना: समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि ने भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवातों के बनने में योगदान दिया है, जिससे तटीय क्षेत्रों को नुकसान हुआ है।

मानव-निर्मित कारक:

- निर्माण और विकास गतिविधियों द्वारा तटीय प्रबंधन क्षेत्रों (CMZ) के नियमों का उल्लंघन।

- तटीय क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन, जैसे कि परमाणु ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र।

- तटों के निकट उदास जल में खुदाई।

- नदियों से समुद्र में रेत का प्रवाह कम होना।

तटीय эрोज़न के परिणाम:

- समुद्र स्तर में वृद्धि छोटे द्वीपों के डूबने के जोखिम को बढ़ाती है।

- तटीय आवासों का विनाश तटीय वनस्पति और जीवों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है।

- तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से आय का नुकसान।

तटीय эрोज़न को कम करने के लिए: विभिन्न तटीय प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है:

- प्राकृतिक उपाय: तटीय सुरक्षा बेल्ट: प्राकृतिक बाधाएं जैसे मैनग्रोव, कोरल रीफ और लागून समुद्री तूफानों और कटाव के खिलाफ प्रभावी रक्षा के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि वे लहरों की ऊर्जा को अवशोषित और मोड़ती हैं, जो तट की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती हैं।

कृत्रिम उपाय:

- जियो-सिंथेटिक ट्यूब/बैग: ये ट्यूब के आकार के बैग होते हैं जो रेत के गंदले मिश्रण से भरे होते हैं और मौसम-प्रतिरोधी जियोटेक्सटाइल से लैस होते हैं। इनका उपयोग कृत्रिम तटीय संरचनाएं जैसे ब्रेकवाटर, ड्यून्स, या लेवेज बनाने के लिए किया जाता है, जो लहरों की ऊर्जा को कम करते हैं और तटीय कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- कृत्रिम समुद्र तट पोषण: यह तकनीक समुद्र तटों पर महत्वपूर्ण मात्रा में रेत या तलछट जोड़ने में शामिल होती है ताकि कटाव से लड़ने और समुद्र तट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, जिसे अक्सर "सॉफ्ट आर्मरिंग" कहा जाता है।

- ग्रोइन्स: सक्रिय संरचनाएं जो तट से समुद्र की ओर बढ़ती हैं, उन्हें ग्रोइन्स कहा जाता है। ये तट के साथ चलते समय तलछट को रोकने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, मुख्यतः एक लंबाई की दिशा में।

जलवायु परिवर्तन के चिंताजनक प्रभाव और समुद्र स्तर में अपरिहार्य वृद्धि को देखते हुए, यह आवश्यक है कि भारत के घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों में सुरक्षित क्षेत्रों में लोगों को स्थानांतरित करने पर विचार करते हुए ठोस तटीय योजना को शामिल किया जाए।

प्रश्न 19: साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को देखते हुए, यह जांचें कि भारत ने कितनी सफलतापूर्वक एक समग्र राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित की है।

उत्तर: साइबर सुरक्षा का तात्पर्य साइबरस्पेस की रक्षा करने से है, जिसमें महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना शामिल है, विभिन्न खतरों जैसे हमलों, क्षति, दुरुपयोग, और आर्थिक जासूसी के खिलाफ। इसमें विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को विफल करने के लिए तकनीकों और प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल है। साइबर सुरक्षा के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं:

एप्लिकेशन सुरक्षा: एप्लिकेशन विकास प्रक्रिया के दौरान उपायों को लागू करना शामिल है ताकि इसे डिज़ाइन, विकास और तैनाती में त्रुटियों से उत्पन्न होने वाली कमजोरियों से सुरक्षित रखा जा सके।

सूचना सुरक्षा: अवैध पहुंच से जानकारी की रक्षा करना, पहचान की चोरी को रोकना और गोपनीयता को बनाए रखना।

नेटवर्क सुरक्षा: नेटवर्क की उपयोगिता, विश्वसनीयता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली गतिविधियों को शामिल करता है।

आपदा वसूली योजना: साइबर-हमले की स्थिति में जोखिम आकलन, प्राथमिकता स्थापना और रणनीति विकास।

अंतिम उपयोगकर्ता जागरूकता: साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी फैलाना और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

साइबर सुरक्षा में चुनौतियाँ प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमती हैं, जैसे:

- हाल के समय में महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमलों का बढ़ना।

- साइबर सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।

- निजी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की तैयारी पर सीमित ध्यान।

- भारत के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और अपर्याप्त अवसंरचना और प्रक्रियाओं के कारण बड़ी मात्रा में डेटा की संवेदनशीलता।

- बुडापेस्ट कन्वेंशन पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों से निपटने के लिए जांच की तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, भारत ने एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति अपनाई है। इस रणनीति में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनी ढांचे, CERT-In, NCIIPC, और I4C जैसी विशेष एजेंसियों की स्थापना, और साइबर सुरक्षित भारत, NCCC, साइबर स्वच्छता केंद्र, और ISEA जैसी पहलों का समावेश है। सरकार ने 2013 में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू की, और 2020 में, डेटा सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का विचार किया, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने किया। हालांकि, इसका कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार द्वारा लंबित है। विकसित हो रहे साइबर खतरों के आलोक में, भारत साइबर अपराधों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास करता रहता है, लेकिन इन खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

प्रश्न 20: नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में, उभरते मुद्दों पर चर्चा करें और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति का सुझाव दें।

उत्तर: नक्सलवाद, जो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर रखा गया है, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरे के रूप में माना जाता है। यह आंदोलन 1967 में कanu सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ भूमि विवाद के जवाब में विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यह पूर्वी भारत और ओडिशा, छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों में फैल गया।

प्रमुख मुद्दे:

- नक्सलवाद का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव।

- स्थानीय समुदायों में असंतोष और गरीबी।

- सरकारी नीतियों की कमी और कार्यान्वयन में असफलता।

- सामाजिक असमानता और अवसरों की कमी।

वन अधिकार और विस्थापन: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने आदिवासी समुदायों को उनके वन संसाधनों से वंचित किया है, जिससे विकासात्मक और खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।

आवश्यक सेवाओं की कमी: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और खाद्य जैसे आवश्यक सेवाओं की कमी है। नक्सलवाद से निपटने के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, चाहे इसे सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाए या सुरक्षा खतरे के रूप में।

संरचना संबंधी चुनौतियाँ: कुछ गांवों को संचार और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, नक्सलियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए तकनीकी बुद्धिमत्ता की कमी है।

राजनीतिक भागीदारी और उत्थान: आदिवासी समुदायों की सीमित राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक अधिकारियों की ओर से वंचित वर्गों के उत्थान में विफलता समस्या को बढ़ाती है।

- वन अधिकार और विस्थापन: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने आदिवासी समुदायों को उनके वन संसाधनों से वंचित किया है, जिससे विकासात्मक और खनन परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।

- आवश्यक सेवाओं की कमी: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और खाद्य जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी है। नक्सलवाद से निपटने के लिए दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, चाहे इसे सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाए या सुरक्षा खतरे के रूप में।

नक्सलवाद से निपटने की रणनीतियाँ: सामाजिक आयाम:

- आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समग्र रूप से संबोधित करता है, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन और प्रबंधन को बढ़ाता है।

- सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना सुरक्षा बलों को समर्थन प्रदान करती है और LWE हिंसा से प्रभावित नागरिकों/सुरक्षा बलों को मुआवजा देती है।

- नक्सलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद शुरू करना, चुनावों में समान भागीदारी को बढ़ावा देना, और बुनियादी संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना परिस्थितियों में सुधार कर सकता है।

आर्थिक आयाम:

- आर्थिक विषमताओं को संबोधित करना और उच्च वेतन के साथ अधिक रोजगार के अवसर बनाना प्रभावित क्षेत्रों को उठाने में मदद कर सकता है, जिससे Naxalism की अपील कम हो जाती है।

- केंद्र स्तर पर एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति को लागू करना Naxalism से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है।

विकासात्मक आयाम:

- एलडब्ल्यूई-प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (RCPLWE) और एलडब्ल्यूई मोबाइल टॉवर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य Naxalite-प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

- इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संरचना संबंधी चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक है।

कुछ सीमित सफलताओं के बावजूद, Naxalism के मूल कारणों को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया गया है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निकटता से सहयोग करें, इस खतरे से लड़ने के लिए एक एकीकृत और प्रभावी रणनीति विकसित करने के प्रयासों को जारी रखें।