जीएस पेपर - I मॉडल उत्तर (2021) - 2 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 11: मध्यमार्गियों की भूमिका ने व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस हद तक आधार तैयार किया? टिप्पणी करें।

उत्तर: कांग्रेस के अस्तित्व का पहला चरण मध्यमार्गीय चरण (1885-1905) के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कांग्रेस ने सीमित उद्देश्यों के लिए कार्य किया और अपनी संगठनात्मक क्षमता को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इस समय कांग्रेस की नीतियों पर हावी राष्ट्रीय नेताओं जैसे दादाभाई नौरोजी, पी.एन. मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने उदारवाद और मध्यम राजनीति में गहरी आस्था रखी और इन्हें मध्यमार्गी कहा जाने लगा। मध्यमार्गियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आत्म-शासन प्राप्त करना था। उन्होंने हिंसा और संघर्ष के बजाय धैर्य और सुलह में विश्वास किया, इस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों पर निर्भर रहे।

मध्यमार्गी नेताओं के राजनीतिक कार्य के तरीके:

- उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा करके लोगों को शिक्षित करने, उनकी राजनीतिक चेतना को जागृत करने और जनमत बनाने के लिए बैठकें आयोजित कीं।

- उन्होंने देश के सभी हिस्सों से प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक सत्रों का आयोजन किया। चर्चा के बाद, प्रस्ताव पारित किए गए जो सरकार को सूचित करने और उचित कार्रवाई के लिए भेजे गए।

मध्यमार्गियों की सफलता/योगदान:

- उन्होंने उस समय के सबसे प्रगतिशील बलों का प्रतिनिधित्व किया।

- वे सभी भारतीयों में व्यापक राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने में सक्षम थे, जिनके सामान्य हित थे और एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एक सामान्य कार्यक्रम के चारों ओर एकजुट होने की आवश्यकता थी।

- उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया।

- उन्होंने उपनिवेशी शासन के मौलिक शोषणकारी चरित्र को उजागर किया, इस प्रकार इसके नैतिक आधारों को कमजोर किया।

- उनका राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, न कि सतही भावनाओं, धर्म आदि पर।

- उन्होंने यह स्थापित किया कि भारत को भारतीयों के हित में शासन किया जाना चाहिए।

- उन्होंने आने वाले वर्षों में एक अधिक सक्रिय, संघर्षशील, जन-आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया।

- प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए बहुत कुछ किया, यद्यपि वे जन masses को अपने साथ नहीं जोड़ पाए और अपने लोकतांत्रिक आधार और मांगों के दायरे को विस्तृत करने में विफल रहे।

- उन्होंने ब्रिटिश शासन की असली प्रकृति को नहीं समझा।

- राष्ट्रीय आंदोलन का मध्यमार्गी चरण संकीर्ण सामाजिक आधार पर आधारित था और जन masses ने निष्क्रिय भूमिका निभाई।

- यह इसलिए था क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में जन masses के प्रति राजनीतिक विश्वास की कमी थी; उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में कई विभाजन और उप-विभाजन हैं, और जन masses सामान्यतः अज्ञानी और रूढ़िवादी विचारों के साथ थे।

- मध्यमार्गियों ने महसूस किया कि इन विविध तत्वों को पहले एक राष्ट्र में ढालना होगा, इससे पहले कि वे राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करें।

- लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और राजनीतिक भागीदारी के साथ ही ये विविध तत्व एक साथ आ सकते हैं।

- जन भागीदारी की कमी के कारण, मध्यमार्गी अधिकारियों के खिलाफ सशक्त राजनीतिक स्थिति नहीं ले सके।

- बाद के राष्ट्रवादी मध्यमार्गियों से इसी बिंदु पर भिन्न थे। फिर भी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपनिवेशी हितों के खिलाफ उभरते भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

- प्रार्थना, याचिका और विरोध प्रकार की राजनीति प्रभावी नहीं हो सकी।

- बंगाल को लोगों की इच्छा और इच्छा के खिलाफ विभाजित किया गया।

- मध्यमार्गियों ने लोगों को आधुनिक राजनीति में शिक्षित करने, राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना जागृत करने और राजनीतिक प्रश्नों पर एकजुट जनमत बनाने का प्रयास किया।

- उनके आलोचक अक्सर उन्हें प्रार्थनाओं और याचिकाओं के माध्यम से भीख मांगने की विधियां अपनाने के लिए आलोचना करते हैं।

- हालांकि, यदि उन्होंने क्रांतिकारी या हिंसक तरीके अपनाए होते, तो कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें कुचला जाता।

- मध्यमार्गियों ने इस प्रकार ब्रिटिश शासन को संभालने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हुए विवेकशीलता दिखाई।

प्रश्न 12: असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के निर्माणात्मक कार्यक्रमों को उजागर करें।

उत्तर: गांधी का राष्ट्रीय पुनर्जागरण का समग्र योजना, जिसे उन्होंने निर्माणात्मक कार्यक्रम कहा, सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य था। गांधी का मानना था कि भारत में विदेशी वर्चस्व हमारे द्वारा राष्ट्र के रूप में मूलभूत कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण जीवित और फल-फूल रहा था। इन कर्तव्यों की सामूहिक पूर्ति को एक साथ निर्माणात्मक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान निर्माणात्मक कार्यक्रम:

- साम्प्रदायिक एकता: गांधी के अनुसार, साम्प्रदायिक एकता का अर्थ केवल राजनीतिक एकता नहीं है, बल्कि यह दिलों की एक अटूट एकता होनी चाहिए। यह 1916 के लखनऊ पैक्ट के दौरान हासिल किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता दिखाई। लखनऊ पैक्ट ने खिलाफत और असहमति आंदोलन की नींव रखी।

- अछूतता का उन्मूलन: गांधी ने अछूतता को भारतीय समाज पर एक कलंक और श्राप माना। गांधी ने इस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने 1932 में अपने पूना पैक्ट के बाद अछूतता के उन्मूलन के लिए 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की।

- खादी निर्माण: गांधी ने खादी को राष्ट्रीयता, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि समाज का पुनर्निर्माण और विदेशी शासन के खिलाफ प्रभावी सत्याग्रह केवल खादी के माध्यम से संभव है। खादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में केंद्रीय स्थान रखती है, जो अंततः ग्राम स्वराज की प्राप्ति की ओर ले जाती है।

- नवीन या मौलिक शिक्षा: गांधी की नई शिक्षा की अवधारणा का तात्पर्य है कि प्रकृति, समाज और शिल्प शिक्षा के विशाल माध्यम हैं। उनके अनुसार, सही शिक्षा वह है जो बच्चों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को बाहर लाती है और उन्हें उत्तेजित करती है। यह शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के खिलाफ एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए।

निष्कर्ष: भारतीय समाज का एकीकरण शायद स्वतंत्रता की प्राप्ति से अधिक कठिन था क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारे अपने लोगों के समूहों और वर्गों के बीच संघर्ष की संभावना थी। इस परिदृश्य में, गांधी का रचनात्मक भूमिका राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

प्रश्न 13: "दो विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा।" इस कथन का मूल्यांकन करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर: प्रमुख लोकतांत्रिक महान शक्तियाँ WWI में विजेता के रूप में उभरीं। यूरोप के राजनीतिक पुनर्निर्माण में, कई राजतंत्रों की जगह गणतंत्रों ने ले ली। फिर भी, यह दुखद सत्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप तक, केंद्रीय और पूर्वी यूरोप के अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों को मजबूत पड़ोसियों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। दो विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को गंभीर चुनौती।

- संसदीय संप्रभुता का निलंबन

- समाज का सैन्यीकरण

- आर्थिकी का नियमन और नियंत्रण

- अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन

- युद्ध पूर्व अधिकारवादी राष्ट्रवादी

दो विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली का उदय:

- लोकतंत्र के सभी मुख्य विकल्पों को राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य विफलताओं का सामना करना पड़ा।

- नए राष्ट्रीय राज्यों ने एक लोकतांत्रिक संविधान के साथ शुरुआत की।

- नवगठित राष्ट्रीय राज्यों ने WW-I के बाद के दौर में पिछले साम्राज्यों की जगह ली।

प्रश्न 14: विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की संरेखण का संक्षेप में उल्लेख करें और उनके स्थानीय मौसम की स्थितियों पर प्रभाव को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर: एक पर्वत श्रृंखला समान संरेखण वाली पर्वत या पहाड़ियों की अनुक्रमिक श्रृंखला है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, आल्प्स, एटलस, आंदेस और रॉकी पर्वत श्रृंखलाएँ शामिल हैं। इन श्रृंखलाओं का संरेखण और उनके स्थानीय मौसम की स्थितियों पर प्रभाव निम्नलिखित है:

1. हिमालय:

- हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किमी तक फैला हुआ है, जो एक अर्धवृत्ताकार आकार में है।

- यह भारतीय उपमहाद्वीप को तिब्बती पठार से बहने वाली ठंडी, सूखी हवाओं से बचाता है।

- यह मानसून की हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत में वर्षा होती है; यह टकलामाकन और गोबी रेगिस्तान के लिए भी जिम्मेदार है क्योंकि वे वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ते हैं।

2. आल्प्स:

1. आल्प्स:

- यह यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ी श्रृंखला है, जो 1200 किमी तक फैला है, पश्चिम से पूर्व, 8 अल्पाइन देशों जैसे: फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली आदि में।

- यह दक्षिण यूरोप और यूरेशिया में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है।

- आल्प्स स्थानीय हवाओं की उपस्थिति और दिशा को प्रभावित करता है, जैसे कि फोहन, मिस्ट्रल आदि।

2. एटलस:

- एटलस पहाड़ी श्रृंखला मोरोको, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के माध्यम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है।

- यह भूमध्य क्षेत्र को सहारा रेगिस्तान से अलग करती है।

- यह समुद्र के बीच उच्च वर्षा का कारण बनती है, क्योंकि यह नमी से भरी हवाओं को पकड़ती है।

- यह एक वर्षा छाया के रूप में भी कार्य करती है, जो सहारा के रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा को रोकती है।

3. आंडिस:

- यह दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं।

- यह सात दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं।

- आंडिस का उत्तर, पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग वर्षा और नमी से भरा होता है।

- आंडिस अटाकामा रेगिस्तान के लिए वर्षा छाया का कार्य करती है।

4. रॉकीज़:

- ...

- रॉकीज ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे उत्तरी भाग से लेकर अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं।

- इनकी आकार और स्थान गर्म चिनहुक हवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- रॉकीज प्रशांत महासागर से नमी

पहाड़ी श्रृंखलाएँ स्थानीय मौसम पैटर्न और लोगों के जीवनशैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इस कारण, वे न केवल भूगोल के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के लिए भी।

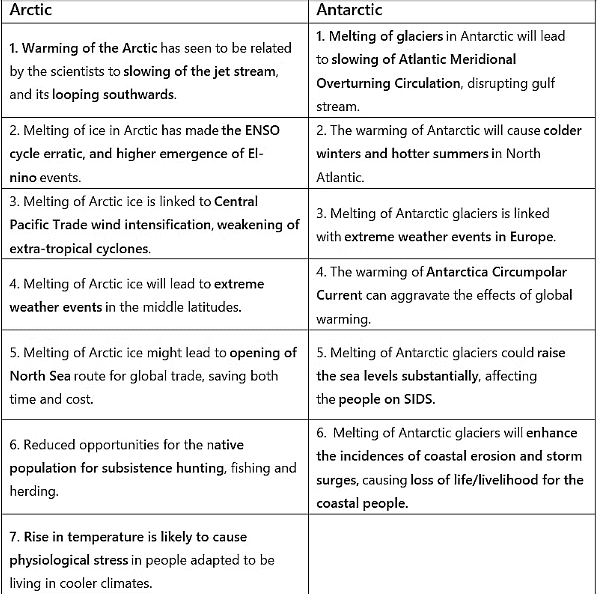

प्रश्न 15: आर्कटिक बर्फ और अंटार्कटिक ग्लेशियर्स के पिघलने से पृथ्वी पर मौसम पैटर्न और मानव गतिविधियों पर किस प्रकार का अलग प्रभाव पड़ता है? स्पष्टीकरण दें। (UPSC GS1 2021) उत्तर: आर्कटिक एक महासागर है जो पतली परतों की सदाबहार समुद्री बर्फ से ढका हुआ है और भूमि द्वारा घिरा हुआ है, जबकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जो बहुत मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ और ग्लेशियर्स के पिघलने से मौसम पैटर्न और मानव गतिविधियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, जैसा कि नीचे देखा गया है:

आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ और ग्लेशियर्स के पिघलने से मानवों और वैश्विक मौसम पैटर्न पर अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। वर्तमान का आवश्यकता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को कम करने के लिए स्थायी दृष्टिकोण अपनाया जाए।

प्रश्न 16: विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों पर चर्चा करें। (UPSC GS1 2021) उत्तर: खनिज तेल का विश्व में असमान वितरण है। खनिज तेल की अत्यधिक सामरिक महत्वता और इसका असमान वितरण वैश्विक स्तर पर कई बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है, जैसे:

आर्थिक निहितार्थ: विश्व में खनिज तेल का असमान वितरण आयात करने वाले देशों के लिए आर्थिक परिणामों, जैसे कि महंगाई, का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, भारत तेल की कीमतों में वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील है।

- क्षेत्रीय संघर्ष: चूंकि खनिज तेल का संसाधन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका असमान वितरण क्षेत्र के नियंत्रण के लिए महान शक्तियों के बीच संघर्ष को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व के तेल समृद्ध क्षेत्रों में विवाद।

- ऊर्जा सुरक्षा: खनिज ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण तेल की कमी वाले देशों में ऊर्जा सुरक्षा की उच्च डिग्री का कारण बनता है। यह उनके सामरिक स्वायत्तता को भी सीधे प्रभावित करता है।

- राजनयिक लाभ: महत्वपूर्ण खनिज तेल संसाधनों का असमान वितरण इसके उपलब्धता का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए, भारत की मध्य पूर्व पर प्रमुख निर्भरता उसे राजनयिक सौदों में एक bargaining शक्ति प्रदान करती है।

- व्यापार संतुलन: खनिज तेल संसाधनों का असमान वितरण आयात करने वाले और निर्यात करने वाले देशों के बीच व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित करता है।

- विकास: खनिज तेल का असमान वितरण विश्व भर में असमान विकास का कारण बनता है। आयात की कीमतों में वृद्धि सीधे सरकार की कल्याणकारी उद्देश्यों पर खर्च करने की क्षमताओं को बाधित करती है।

इस प्रकार, खनिज तेल संसाधनों का असमान वितरण विभिन्न निहितार्थों को जन्म देता है, जो आर्थिक से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने तक फैले हुए हैं। यह भारत के लिए ऊर्जा के मिश्रण को सामग्री और भूगोल दोनों के संदर्भ में विविधता लाने की आवश्यकता को उजागर करता है।

प्रश्न 17: भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न मुख्य सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ क्या हैं? (UPSC GS1 2021)

भारत में आईटी उद्योग मुख्य रूप से बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई जैसे प्रमुख महानगरों में केंद्रित हैं। इन शहरों में आईटी उद्योगों का यह पृथक केंद्रिकरण कई सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों को जन्म देता है, जैसे कि:

- आर्थिक सशक्तिकरण: प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास ने आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया है, जिससे नई मध्यवर्ग का उदय हुआ है, जो उच्च रोजगार के अवसरों और सहायक व्यवसायों के विकास से संभव हुआ है।

- लिंग समानता: प्रमुख शहरों में महिलाओं की गुणवत्ता वाले नौकरियों में श्रम बल भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, जो आईटी उद्योगों के विकास के कारण है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

- सांस्कृतिक परिवर्तन: प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों की एकाग्रता ने सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी देखा है। पश्चिमी भाषाओं को अपनाने की ओर एक स्पष्ट बदलाव, परमाणु परिवारों की वृद्धि, खाद्य विकल्पों और मनोरंजन के तरीकों में बदलाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु की कैफे संस्कृति।

- सामाजिक बुनियादी ढाँचा: आईटी उद्योगों के विकास ने सामाजिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा दिया है। इसे स्कूलों, अस्पतालों आदि की उच्च उपलब्धता में देखा जा सकता है।

- आवागमन: जैसे-जैसे ये शहर ज्ञान अर्थव्यवस्था के केंद्र बन गए हैं, युवाओं में बेहतर करियर अवसरों के लिए इन शहरों में जाने की स्पष्ट प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ नागरिक टियर 2-3 शहरों में पीछे रह जाते हैं।

- असंतुलित विकास: आईटी उद्योगों की कुछ शहरों में एकाग्रता ने कई टियर 2 और टियर 3 शहरों की अनदेखी को जन्म दिया है। इससे देश में एक अस्वस्थ विकास विभाजन पैदा हुआ है। आईटी कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों के बीच भी एक बड़ा वेतन अंतर है।

- सुरक्षा चुनौतियाँ: देर रात काम करने की संस्कृति और धन की वृद्धि ने नागरिकों और प्रशासन के लिए सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चोरी, छेड़छाड़ आदि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

आईटी उद्योगों का विकास देश के लिए एक वरदान के रूप में आया है। इसके विकास को टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न 18: जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करें और भारत में इन्हें प्राप्त करने के लिए उपायों को विस्तार से बताएं। (यूपीएससी जीएस1 2021) उत्तर: जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया की जनसंख्या स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रदान करता है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में जनसंख्या/जनसंख्या संबंधी स्थितियों के प्रति तर्कसंगत और जिम्मेदार दृष्टिकोण/व्यवहार विकसित करना है। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य हैं:

- यह समझने में मदद करता है कि परिवार के आकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या की सीमा उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली के विकास में सहायता कर सकती है।

- यह जनसंख्या के रुझानों के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव को समझने में मदद करता है - सामाजिक, संस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक;

- यह समझने में मदद करता है कि एक छोटा परिवार का आकार व्यक्तिगत परिवार के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

- यह वैज्ञानिक और चिकित्सा के उन्नयन को समझने में मदद करता है, जिससे अकाल, बीमारियों और अंततः मृत्यु पर बढ़ती नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और इस प्रकार मृत्यु दर और जन्म दर के बीच उत्पन्न असंतुलन।

उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपाय: भारत पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति को स्पष्ट रूप से घोषित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम करना था "ताकि जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर किया जा सके।"

सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक रूप से अनुकूल दिशा में नियंत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य कुल प्रजनन दर को 2.1 (प्रतिस्थापन दर) तक कम करना है।

- सरकार ने गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वित कदम उठाए हैं।

- सरकार ने राष्ट्रीय परिवार योजना क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS) शुरू की है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को नसबंदी के बाद होने वाली मौतों, जटिलताओं और विफलताओं के मामले में बीमा किया जाता है।

- परिवार नियोजन सेवाओं के लिए प्रदाता आधार बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों (NGO) की सुविधाओं को मान्यता दी जा रही है।

- सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने और गर्भ निरोधकों की आपूर्ति के लिए आशा कार्यकर्ताओं (ASHA) का भी उपयोग कर रही है।

- स्कूल पाठ्यक्रम को छोटे परिवार के लाभ, प्रजनन जीवविज्ञान आदि के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

भारत को 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने का अनुमान है। यह विशाल जनसंख्या यदि सही तरीके से संलग्न न की जाए तो यह एक अभिशाप बन सकती है। इसलिए, नीति निर्माताओं के लिए जनसंख्या शिक्षा पहलों को अपनाना अनिवार्य है ताकि नीतियों को विकसित किया जा सके और लोगों को शिक्षित किया जा सके, जिससे यह विशाल जनसंख्या एक संपत्ति बनी रहे।

प्रश्न 19: क्रिप्टोक्यूरेंसी क्या है? यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है? (UPSC GS1 2021)

उत्तर: एक क्रिप्टोक्यूरेंसी या क्रिप्टो एक आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होती है। इसे विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां व्यक्तिगत स्वामित्व रिकॉर्ड एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस में संग्रहीत होते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर काम करती है और सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण से मुक्त होती है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक नई उभरती हुई तकनीक है जो लोगों के मौद्रिक लेनदेन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। क्रिप्टो ने वैश्विक समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित किया है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- क्रिप्टोक्यूरेंसी के बढ़ते उपयोग से वैश्विक समाज का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। वर्तमान में, दुनिया विभिन्न मुद्राओं के मामले में विभाजित है। क्रिप्टो इस विभाजन को पार करता है और लेन-देन का एक लोकप्रिय तरीका बनता जा रहा है।

- क्रिप्टोक्यूरेंसी संप्रभुता की मुद्रा जारी करने की शक्ति को छीन लेती है। इस प्रकार, यह आर्थिक नीति को अप्रभावी बनाती है और नागरिक और सरकार के बीच के बंधन को कमजोर करती है।

- क्रिप्टो में लेन-देन सस्ते और तेज होते हैं। इस प्रकार, यह पूंजी को अधिक गतिशील/अस्थिर बना देता है, जिससे मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और परिणामस्वरूप सामाजिक परिणामों के लिए जोखिम पैदा होता है।

- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक नई संपत्ति वर्ग (सोने का विकल्प) के रूप में उभरी है। हालांकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी के मूल्य में उतार-चढ़ाव ने राजाओं और भिखारियों दोनों को बना दिया है।

- क्रिप्टो का उपयोग आतंकवादी संगठनों, नशीली पदार्थों के तस्करों द्वारा तस्करी के लिए किया जाता है, जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी में गुमनामी समाज में अपराध बढ़ाने की क्षमता रखती है।

- क्रिप्टो की बढ़ती स्वीकृति के साथ, डिजिटल रूप से अशिक्षित लोग पीछे रह रहे हैं। इस प्रकार, यह असमानता में असमान वृद्धि की संभावना पैदा कर सकता है।

क्रिप्टो का भारतीय समाज पर प्रभाव: क्रिप्टो अभी भी भारत में एक प्रारंभिक चरण में है, जिसके भविष्य के बारे में काफी अनिश्चितता है। चूंकि RBI ने प्रारंभ में 2018 में क्रिप्टो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटा गया। निम्नलिखित क्रिप्टो का भारतीय समाज पर प्रभाव हैं:

- क्रिप्टोक्यूरेंसी के उदय के साथ, एक नई क्रिप्टो समुदाय उभरी है - जिसमें शौकिया निवेशक, पेशेवर शामिल हैं और समाज में नई नौकरियों का निर्माण हुआ है। उदाहरण: कई क्रिप्टो-एक्सचेंज स्थापित हुए हैं।

- भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। हालांकि, लोग विनिमय, प्रोसेसिंग शुल्क आदि में पैसे खोते हैं, और क्रिप्टो में स्विच करना लोगों को इन खर्चों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा।

- एक संपत्ति के रूप में, क्रिप्टोक्यूरेंसी ने अतीत में बहुत अधिक रिटर्न प्रदान किए हैं, इसलिए यह भारतीय युवाओं के बीच इन अस्थिर संपत्तियों में निवेश करने का एक चलन बन गया है, जो इसके साथ जुड़े जोखिम को नजरअंदाज करता है।

- भारत WannaCry जैसे रैनसमवेयर हमलों का शिकार बना और फिरौती क्रिप्टो में इकट्ठा की गई -> यह डिजिटल जबरन वसूली की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी के पीछे की तकनीक की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए, जबकि इसके नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए, एक उचित नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

प्रश्न 20: भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है? इसमें हो रहे परिवर्तनों की गणना करें। उत्तर: कुछ सामाजिक मूल्य जैसे सहिष्णुता, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, अहिंसा आदि सदियों से हमारे पारंपरिक मूल्य प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। भारतीय समाज ने निम्नलिखित माध्यमों से पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखी है:

परिवार की संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि पारंपरिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिककरण के माध्यम से स्थानांतरित होते रहें।

- परिवार की संस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि पारंपरिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिककरण के माध्यम से स्थानांतरित होते रहें।

- सामूहिक उत्सवों का आयोजन भाईचारे, मित्रता, शुद्धता, और अच्छाई की बुराई पर विजय जैसे मूल्यों को मजबूत करता है।

- सामाजिक समारोह जैसे समारोहों से लेकर भजन-कीर्तन तक, विचारों और मूल्यों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं।

- शादियाँ, कभी-कभी अंतर्जातीय, ने समुदाय के मूल्यों को बनाए रखने में मदद की है।

भारत पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता बनाए रखने में सफल रहा है, इसके निम्नलिखित कारणों के कारण:

- लचीलापन: भारतीय संस्कृति विभिन्न और यहां तक कि भिन्न दृष्टिकोणों को समायोजित करने में लचीली रही है।

- विकास: भारतीय मूल्य प्रणाली ने समय के साथ विकास किया है, प्रगतिशील तत्वों को अपनाते हुए और पुनःगामी प्रथाओं को छोड़ते हुए। उदाहरण: भारत के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों।

- विभिन्न मूल्यों और संस्कृतियों का समाकलन: विदेशी जब भारत आए, तो वे भारतीयीकृत हो गए। उदाहरण: स्किथियन और मुग़ल।

- विभिन्न युगों में, संतों जैसे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक आदि ने हमेशा भौतिकता के बजाय आध्यात्मिकता पर जोर दिया, आक्रामक प्रभुत्व के बजाय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी।

हालांकि, सामाजिक मूल्य तकनीकी, राजनीतिक और आर्थिक बलों के प्रभाव में बदल रहे हैं। निम्नलिखित परिवर्तन हो रहे हैं:

- सहनशीलता में गिरावट: गुड़गांव में नमाज़ का मुद्दा और हरिद्वार धर्म संसद जैसे घटनाक्रम बढ़ती असहिष्णुता का संकेत देते हैं।

- व्यक्तिवाद का उदय और सामूहिक मूल्यों में गिरावट। भौतिकवाद और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने व्यक्तिगत लक्ष्यों की स्वार्थी खोज में वृद्धि की है, जबकि समाज की सामूहिक आवश्यकताओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

- परिवार का परमाणुकरण और संयुक्त परिवार की संस्था में गिरावट।

- आधुनिक शिक्षा ने प्रगतिशील मूल्यों जैसे लिंग समानता, जाति के आधार पर भेदभाव न करने आदि को मूल्य प्रणाली का हिस्सा बना दिया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी ने जानकारी के त्वरित हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाया है और पारंपरिक सामाजिककरण के तरीके को पुरातन कर दिया है। अब सोशल मीडिया हमारे सामाजिक मूल्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डाल रहा है। उदाहरण के लिए, #MeToo अभियान या हाल का Bulli Bai मामला।

हालांकि, आधुनिकता के बलों ने भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संतुलन को बदल दिया है। फिर भी, दोनों के बीच की परस्परिकता गतिशील है। पारंपरिक भारतीय मूल्य जैसे 'वासुदेव कुटुम्बकम' अपनी महत्वता और दुनिया में सद्भाव बनाए रखने में अपनी भूमिका को बनाए रखते हैं।