जीएस पेपर - III मॉडल उत्तर (2021) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: 2015 से पहले और 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना की पद्धति में क्या अंतर है? (UPSC GS3 2021) उत्तर: GDP एक ऐसा माप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। 2015 में, भारत के GDP की गणना के लिए एक नई श्रृंखला की घोषणा की गई, जिसमें नई डेटा स्रोतों के साथ पद्धति को अद्यतन किया गया ताकि यह UN मानकों को पूरा कर सके।

पुरानी और नई पद्धति के बीच अंतर:

- आधार वर्ष में परिवर्तन

2015 से पहले: 2004-05

2015 के बाद: 2011-12

GDP की गणना के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन वैश्विक अभ्यास के अनुसार आर्थिक जानकारी को सटीकता से कैद करने के लिए किया गया है।

- निर्माण क्षेत्र की वृद्धि को मापने के लिए डेटा में परिवर्तन

2015 से पहले: निर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन पहले IIP और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) के डेटा का उपयोग करके किया जाता था, जिसमें दो लाख से अधिक फैक्ट्रियाँ शामिल थीं।

2015 के बाद: अब, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA 21) के साथ फर्मों के वार्षिक खातों का उपयोग किया जाता है, जिसमें लगभग पांच लाख कंपनियाँ शामिल हैं।

कारक लागत पर GDP को बाजार मूल्य पर GDP द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

- 2015 से पहले: कारक लागत पर GDP की गणना की जाती थी।

2015 के बाद: बाजार मूल्य पर GDP की अंतरराष्ट्रीय प्रथा अपनाई गई और क्षेत्रवार अनुमान के लिए, मूल मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन (GVA) का उपयोग किया गया। नए उपायों में न केवल उत्पादन की लागत शामिल है, बल्कि उत्पाद सब्सिडी और कर भी शामिल हैं।

श्रम आय की गणना

- 2015 से पहले: सभी श्रमिक समान माने जाते थे।

2015 के बाद: नई श्रृंखला में “प्रभावी श्रम इनपुट” नामक एक अवधारणा का उपयोग किया गया है। यह तय किया जाता है कि कोई मालिक है, एक पेशेवर है या सहायक है, इस आधार पर विभिन्न भार दिए जाते हैं।

कृषि में मूल्य वर्धन के कैद करने के तरीके में परिवर्तन

2015 से पहले: यह कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन तक सीमित था। 2015 के बाद: अब कृषि में मूल्य संवर्धन कृषि उत्पादों से आगे बढ़कर लिया गया है। अब मवेशियों के आंकड़े इस नए तरीके के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वित्तीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न आय को कैप्चर करना

- 2015 से पहले: निजी क्षेत्र में वित्तीय निगम, बैंकिंग और बीमा के अलावा, कुछ म्यूचुअल फंड (मुख्य रूप से UTI) और गैर-सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए RBI द्वारा संकलित अनुमान तक सीमित थे।

- 2015 के बाद: वित्तीय क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, एसेट प्रबंधन कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड शामिल हैं, साथ ही नियामक निकाय, SEBI, PFRDA और IRDA को भी शामिल किया गया है।

नया तरीका सांख्यिकीय रूप से अधिक मजबूत है क्योंकि यह उपभो consumption, रोजगार और उद्यमों के प्रदर्शन जैसे अधिक संकेतकों का अनुमान लगाता है, और ऐसे कारकों को शामिल करता है जो वर्तमान परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हैं।

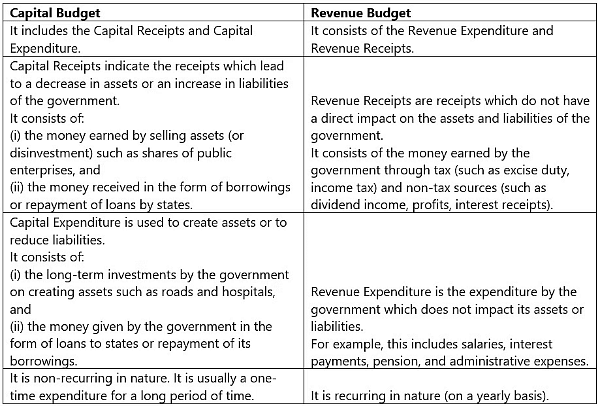

प्रश्न 2: पूंजी बजट और राजस्व बजट के बीच अंतर करें। इन दोनों बजट के घटकों को स्पष्ट करें। (UPSC GS3 2021)

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष का संघीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण है (जो वर्तमान वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।

बजट के उद्देश्य:

- संपत्तियों का पुनर्वितरण

- आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करना

- आर्थिक विकास में योगदान करना

- आर्थिक स्थिरता लाना

- सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन

सरकारी बजट के घटक:

प्रश्न 3: देश के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों ने छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार में कैसे मदद की? (UPSC GS3 2021)

उत्तर: भूमि सुधार एक प्रकार का कृषि सुधार है, जिसमें भूमि स्वामित्व के संबंध में कानूनों, नियमों या परंपराओं में परिवर्तन शामिल है। ब्रिटिश राज के दौरान, किसानों के पास उन भूमि का स्वामित्व नहीं था जिन पर वे खेती करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में, भूमि सुधार लाने और किसानों की दयनीय परिस्थितियों में सुधार के लिए कई पहलों की गईं।

भूमि सुधारों ने छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में निम्नलिखित तरीकों से सुधार किया:

- भूमि का स्वामित्व बढ़ाने से किसानों को उनके उत्पाद का लाभ मिलना शुरू हुआ।

- सुधारों ने किसानों को कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- कृषि में सुधारों ने उपज में वृद्धि की।

- कृषि उत्पादों की बिक्री से आय में वृद्धि हुई।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन: इससे उन मध्यस्थों की परत को हटाया गया जो कृषि करने वालों और राज्य के बीच थे। इसने ऋण जाल पर नियंत्रण रखा और उत्पादन लागत में मार्जिनल और छोटे किसानों का हिस्सा बढ़ाया।

- किरायेदारी सुधार: स्वतंत्रता के पूर्व काल में किरायेदारों द्वारा दिया गया किराया अत्यधिक था। किरायेदारी सुधारों को किराए को विनियमित करने, पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने और किरायेदारों को स्वामित्व देने के लिए लागू किया गया।

- भूमि धारकों पर सीमा: इसका उद्देश्य कुछ लोगों के हाथों में भूमि के संकेंद्रण को रोकना था। इसने बड़े जमींदारों से भूमिहीन श्रमिकों के बीच भूमि का पुनर्वितरण सुनिश्चित किया, जिससे भूमि स्वामित्व, ऋण तक पहुंच और खाद्य सुरक्षा मिली।

- भूमि धारकों का संकुचन: इसने भूमि धारकों के विभाजन और विखंडन को रोका। इससे कृषि लागत में कमी आई और किसानों के बीच मुकदमेबाजी कम हुई, जिससे अधिक आय उत्पन्न हुई।

- सहकारी कृषि: इस तंत्र के तहत, प्रत्येक सदस्य किसान अपनी भूमि का मालिक रहता है लेकिन खेती सामूहिक रूप से की जाती है। लाभ को भूमि के स्वामित्व के अनुपात में सदस्य किसानों के बीच वितरित किया जाता है।

भूमि सुधारों की चुनौतियाँ

भूमि सुधार एक लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया थी। बेनामी लेन-देन भूमि सीमा अधिनियम के तहत चिंता का विषय बन गया। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण दक्षता और सही जानकारी के साथ समय लेगा।

- भूमि सुधार एक लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया थी।

- बेनामी लेन-देन भूमि सीमा अधिनियम के तहत चिंता का विषय बन गया।

भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है, लेकिन सामाजिक न्याय का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त किया गया है। ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने और छोटे और मार्जिनल किसान की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए और नवीन भूमि सुधार उपायों को नए उत्साह के साथ अपनाना चाहिए।

प्रश्न 4: माइक्रो-इरीगेशन भारत के जल संकट को हल करने में कैसे और किस हद तक मदद करेगा? (GS 3, UPSC 2021)

उत्तर: जल एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कृषि क्षेत्र में इसकी प्रमुख आवश्यकता है। सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का कुशल उपयोग एक बड़ी चुनौती है। एक ऐसा देश जिसकी वार्षिक जल उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1,700 किलोलीटर से कम है, उसे जल कमी वाला माना जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगभग 1,428 किलोलीटर प्रति वर्ष है। माइक्रो-इरीगेशन सिंचाई की एक आधुनिक विधि है, जिसके द्वारा जल को ड्रीपर, स्प्रिंकलर, फॉगर और अन्य उत्सर्जकों के माध्यम से भूमि की सतह या उपसतह पर सिंचाई किया जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रीप सिंचाई आमतौर पर उपयोग की जाने वाली माइक्रो-इरीगेशन विधियाँ हैं।

माइक्रो-इरीगेशन का महत्व

- माइक्रो-इरीगेशन जल उपयोग की दक्षता सुनिश्चित करता है। यह जल को सीधे जड़ क्षेत्र पर लागू करता है, जिससे जल का नुकसान कम होता है।

- बाढ़ सिंचाई की तुलना में जल की बचत लगभग 30-50% तक होती है।

- बिजली की खपत में काफी कमी आती है, क्योंकि यह जल दक्षता के कारण कम जल पंप करने की आवश्यकता होती है।

- माइक्रो-इरीगेशन में स्थानीय जल अनुप्रयोग उर्वरकों के बह जाने से रोकता है, जिससे पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है।

- माइक्रो-इरीगेशन प्रणाली को लक्षित तरीके से उर्वरक (फर्टिगेशन) लागू करने के लिए भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

- माइक्रो-इरीगेशन, स्थानीय जल अनुप्रयोग के कारण, मिट्टी के कटाव से बचाता है।

- यह भूमि समतल करने की आवश्यकता नहीं होती और असमान आकार के खेतों में भी सिंचाई कर सकता है, जिससे यह कम श्रम-गहन और कम महंगा होता है।

हालांकि, माइक्रो-इरीगेशन के कुछ सीमाएँ भी हैं।

- खर्च, विशेष रूप से प्रारंभिक लागत, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उच्च है।

- ट्यूबों और स्प्रिंकलरों का रखरखाव खर्च छोटे किसानों के लिए बाहर की जेब से हो सकता है।

- ड्रिप सिंचाई में उपयोग की जाने वाली ट्यूबों की आयु सूरज के कारण कम हो सकती है, जिससे बर्बादी होती है।

- यह अधिक जागरूकता और जल संकट वाले क्षेत्रों में अपनाने की उच्च दर की आवश्यकता है।

कृषि में भविष्य की क्रांति सटीक खेती से आएगी। सूक्ष्म-सिंचाई वास्तव में खेती को टिकाऊ, लाभकारी और उत्पादक बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम पत्थर हो सकती है।

Q5: S-400 वायु रक्षा प्रणाली तकनीकी रूप से वर्तमान में उपलब्ध किसी अन्य प्रणाली से कैसे बेहतर है? उत्तर: S-400 (Triumf) एक मोबाइल लंबी दूरी की सतह-से-हवा मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली है जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है जो एक साथ कई आने वाले वायु खतरों का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए रूस के साथ सौदा किया है। S-400 अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तुलना में बेहतर है क्योंकि:

- S-400 प्रणाली में एक बहुउद्देशीय रडार, स्वायत्त पहचान और लक्ष्य प्रणाली, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली और एक कमांड-एंड-कंट्रोल केंद्र है।

- यह 27 किमी की ऊँचाई पर 400 किमी की लंबी दूरी पर किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें एक साथ 36 लक्ष्यों से निपटने की क्षमता भी है।

- S-400 को 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है, जबकि Patriot को 25 मिनट लगते हैं। S-400 की अधिकतम गति 4.8 किमी/सेकंड है, जो Patriot के 1.38 किमी/सेकंड से अधिक है।

- जबकि इसके रडार कम-सिग्नेचर लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम हैं, इसमें दुश्मनों द्वारा किसी भी जैमिंग प्रयासों को विफल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेज़र हैं।

- जबकि इसकी लागत पश्चिमी समकक्षों जैसे THAAD या Patriot की एक अंश है, यह इसराइल द्वारा उपयोग किए जाने वाले Iron Dome की तुलना में एक बहुत बड़े क्षेत्र की रक्षा कर सकता है।

- यह रेंज और क्षितिज से परे लक्ष्यों को भेदने के संदर्भ में अमेरिकी निर्मित THAAD पर बढ़त रखता है।

- जबकि यह एक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, S-400 अन्य वायु लक्ष्यों, जैसे UAV आदि को भी नष्ट करने में सक्षम है।

भारत अपने पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर दो दुश्मन पड़ोसियों का सामना कर रहा है, इसलिए दो-फ्रंट संलग्नता की संभावना को नकारा नहीं किया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में, भले ही S-400 की खरीद CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों को आकर्षित करने का जोखिम उठाती है, यह भारत की सामरिक/ताकतवर आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है।

Q6: COP26 यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च की गई ग्रीन ग्रिड पहल का उद्देश्य क्या है? यह विचार अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ (ISA) में कब प्रस्तुत किया गया था? (UPSC MAINS GS3 2021) उत्तर: ग्रीन ग्रिड या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल को COP-26, ग्लासगो में भारत और यूके द्वारा घोषित किया गया। यह पहल महाद्वीपों, देशों और समुदायों के बीच आपस में जुड़े बिजली ग्रिड के विकास और तैनाती को तेज करने, और मिनी-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड समाधानों के माध्यम से सबसे गरीबों की ऊर्जा पहुंच में सुधार करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। एकल वैश्विक सौर ग्रिड का विचार सबसे पहले 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ में पेश किया गया था। ग्रीन ग्रिड पहल का उद्देश्य

ऊर्जा उत्पादन के डीकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए।

- वैश्विक आपसी जुड़े हुए सौर ऊर्जा ग्रिड का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए ताकि 24×7 हरी ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों का पूल बनाकर अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्रों में निवेश बढ़ाने में मदद करना।

- आपसी जुड़े हुए अंतरराष्ट्रीय ग्रिड भविष्य हैं।

- सौर ऊर्जा संयंत्रों से आपूर्ति की विश्वसनीयता की समस्या को संबोधित करना।

- ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत की समस्या को संबोधित करना।

- ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करेगा।

जितना अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रिड के कार्यान्वयन को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- वैश्विक ट्रांसमिशन अवसंरचना का निर्माण विशाल वित्त पोषण की मांग करता है।

- ग्रीन ग्रिड से जुड़ने के लिए देशों के बीच वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

- चूंकि ग्रिड कई भौगोलिक स्थानों से गुजरेगा, यह आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील होगा।

ग्रीन ग्रिड पहल एक परिवर्तनकारी नया कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को वास्तविकता बनाना है। यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छ ऊर्जा सभी देशों के लिए उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सबसे सस्ती और विश्वसनीय विकल्प हो, 2030 तक।

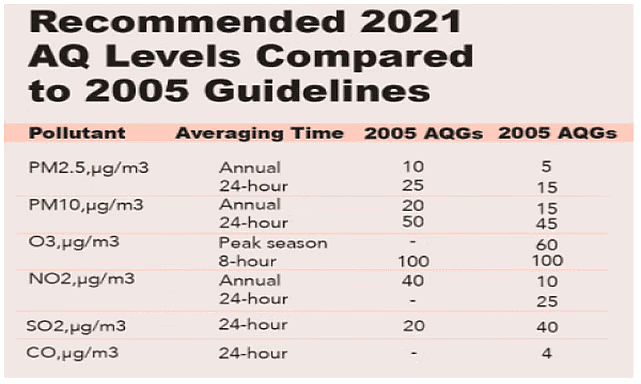

प्रश्न 7: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। ये 2005 के अंतिम अपडेट से कैसे भिन्न हैं? भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक हैं? (UPSC MAINS GS3 2018) उत्तर: WHO ने हाल ही में वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (AQGs) का एक अद्यतन संस्करण जारी किया। दिशानिर्देशों में जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करने के लिए नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश की गई है।

मुख्य बिंदु:

- WHO के नए दिशानिर्देशों में छह प्रदूषकों के लिए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश की गई है - कण पदार्थ (PM 2.5 & PM10), ओज़ोन (O₃), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)।

- PM2.5 के लिए वार्षिक औसत वायु के घन मीटर में 5 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

- PM10 के लिए वार्षिक औसत वायु के घन मीटर में 15 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 24 घंटे का औसत 45 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

- ओज़ोन स्तरों का औसत 24 घंटे की अवधि में 100 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

- नाइट्रोजन ऑक्साइड स्तर 24 घंटे की अवधि में 25 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

- सल्फर डाइऑक्साइड स्तर 24 घंटे की अवधि में 40 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

- कार्बन मोनोऑक्साइड स्तर 24 घंटे की अवधि में 4 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 2021 बनाम वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 2021: केंद्र ने 122 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2017 की तुलना में 2024 तक PM10 और PM2.5 के सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी करना है।

- भारत के वायु प्रदूषण मानकों की तुलना में WHO के निर्धारित दिशानिर्देश अधिक सख्त हैं। इसलिए, दिशानिर्देशों को संशोधित लक्ष्यों के साथ अधिक सख्त बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है।

- प्रस्तावित नए मिशन - सभी के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्गत, सरकार PM2.5 और PM10 के लक्ष्यों को और अधिक सख्त बनाने की योजना बना रही है।

- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के तहत, नीति निर्धारकों को भौगोलिक, मौसम विज्ञान और अन्य सामान्य कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाओं की योजना बनानी होगी, जो एयरशेड के भीतर वायु को प्रदूषित करते हैं।

प्रश्न 8: भारत की भूकंप संबंधित खतरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। उदाहरण दें जिसमें पिछले तीन दशकों में भारत के विभिन्न हिस्सों में भूकंप द्वारा उत्पन्न प्रमुख आपदाओं की प्रमुख विशेषताएं शामिल हों। (UPSC MAINS GS3 2021)

उत्तर: भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना है, जबकि भूकंप का खतरा वह सब कुछ है जो भूकंप से संबंधित है और जो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। भूकंप के खतरों में भूमि हिलना, सतही टूटना, भूस्खलन, तरलकरण, भूगर्भीय विरूपण, सुनामी आदि शामिल हो सकते हैं।

भारत की भूकंप संबंधित खतरों के प्रति संवेदनशीलता:

- BIS के अनुसार, 58.6 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। 1993 में किलारी भूकंप की घटना के परिणामस्वरूप भारत में भूकंपीय क्षेत्र निर्धारण में संशोधन किया गया, जिसमें कम खतरे वाले क्षेत्र या भूकंपीय क्षेत्र I को भूकंपीय क्षेत्र II के साथ मिला दिया गया।

- घनी आबादी वाले क्षेत्रों, व्यापक असंवैधानिक निर्माण और अनियोजित शहरीकरण ने भूकंप के खतरों से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अक्सर भूकंप के कारण होने वाले नुकसान का सामना करते हैं क्योंकि यह अंतर-प्लेट सीमा पर स्थित हैं।

- उद्योग और अकादमी में छोटे कंपनियों के प्रति संवेदनशील उच्च-प्रौद्योगिकी उपकरणों का बढ़ता उपयोग, या बिजली, इंटरनेट आदि के लिए भूमिगत उपयोगिताओं ने अपेक्षाकृत मध्यम जमीनी कंपनियों से होने वाले व्यवधान के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।

पिछले तीन दशकों में भूकंपों के कारण होने वाले प्रमुख आपदाएँ:

- 1993, लातूर: अपेक्षाकृत ऊँचाई में कमी के कारण बड़े सतही नुकसान हुए; इस क्षेत्र में प्लेट सीमाओं की कमी के कारण कारणों पर विवाद बना हुआ है।

- 1999, चमोली: थ्रस्ट फॉल्ट के कारण; इससे भूस्खलन, सतही जल प्रवाह में परिवर्तन, सतही दरारें और अलग-अलग घाटियों का निर्माण हुआ।

- 2001, भुज: एक पुनः सक्रिय फॉल्ट से जुड़ा हुआ, जो पहले अज्ञात था; जीवन और संपत्ति का अपार नुकसान हुआ।

- 2004, भारतीय महासागर सूनामी: पानी के नीचे की भौगर्भीय गतिविधियों से उत्पन्न, इसने भारी लहरें उत्पन्न कीं जो तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में बाढ़ लाईं, जिससे दीर्घकालिक परिवर्तन हुए।

- 2005, कश्मीर: भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के खिलाफ गंभीर उथल-पुथल के कारण, इसने कई आफ्टर-शॉक्स उत्पन्न किए। बुनियादी ढाँचा और संचार बाधित हो गए।

भारत ने भूकंप सुरक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। फिर भी, इस यात्रा को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 21वीं सदी के भारत में सुरक्षित घरों के निर्माण के लिए एक प्रणाली और संस्कृति बनाना न केवल संभव है, बल्कि यह एक absoluta आवश्यकत भी है।

प्रश्न 9: उभरती तकनीकों और वैश्वीकरण कैसे धन शोधन में योगदान करते हैं? धन शोधन की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत उपाय बताएं।

उत्तर: धन शोधन का अर्थ है अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना ताकि यह वैध स्रोतों से उत्पन्न हुआ प्रतीत हो। सामान्यतः, धन शोधन का उपयोग अपराधियों द्वारा उनके अवैध धन को छिपाने के लिए, आतंकवादियों द्वारा ट्रैकिंग से बचने के लिए या कर बचाने वालों द्वारा किया जाता है। उभरती तकनीकें धन शोधन में निम्नलिखित तरीकों से योगदान करती हैं:

शब्दों के उपयोग के संदर्भ में, क्रिप्टोक्यूरेंसी और वैकल्पिक वित्त का उपयोग जो सरकारों द्वारा बिना विनियमित हैं:

- क्रिप्टोक्यूरेंसी और वैकल्पिक वित्त का उपयोग जो सरकारों द्वारा बिना विनियमित हैं।

- एन्क्रिप्टेड बातचीत धन शोधन के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान को सुगम बनाती है।

- ऑनलाइन बाजारों में बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन-देन संरचित धन के स्तरित टुकड़ों को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसे हैकिंग के माध्यम से पहचान की चोरी का उपयोग अवैध धन को अज्ञात पहचान के तहत स्तरित करने के लिए किया जाता है।

वैश्वीकरण निम्नलिखित तरीकों से धन शोधन में योगदान देता है:

- वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन की प्लेसमेंट से कई न्यायालयों के बीच समन्वय की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- कर स्वर्ग देशों जैसे केमैन द्वीप, पनामा आदि ने कर चोरी में सहायता के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाएँ संरचित की हैं।

- देशों के बीच संपत्तियों का वितरण प्राधिकरणों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है।

- धन शोधन से निपटने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय लागू किए गए हैं:

- प्रीवेंटिव ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 ने धन शोधन को रोकने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया। यह धन शोधन को एक जमानती, गैर-जमानती अपराध के रूप में अपराधीकरण करता है।

- स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट, 1976 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट, 1985 स्मगलिंग या अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न संपत्ति पर दंड का प्रावधान करता है।

- फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND) धन शोधन के खिलाफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय करता है।

- आरबीआई के नियम और समय-समय पर जारी KYC मानदंड विकासशील खतरों और धन शोधन के तरीकों के साथ बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

- वियना सम्मलेन ने हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग से उत्पन्न धन के शोधन को अपराधीकरण करना अनिवार्य बना दिया है।

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) धन शोधन और आतंक वित्त पोषण के खिलाफ कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए मानक निर्धारित करता है।

- OECD फोरम ने धन शोधन के खिलाफ सम्मेलन को अपनाया है। यह संदेहास्पद लेन-देन में उचित सुरक्षा उपायों और कर प्रशासन तक पहुँच का समर्थन करता है, जो FIUs से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

धन शोधन एक वैश्विक समस्या है जिसके निवारण के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। देशों, वित्तीय संस्थानों के बीच आपसी सहयोग के साथ-साथ बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी उपायों का उपयोग आवश्यक है।

प्रश्न 10: भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा-पार साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करें। साथ ही इन जटिल हमलों के खिलाफ सुरक्षा उपायों पर चर्चा करें। (UPSC MAINS GS3 2021)

उत्तर: "रेड इको" नामक चीनी समूह संभवतः एक मैलवेयर हमले "शैडो पैड" के पीछे था जिसका लक्ष्य भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना जैसे कि बंदरगाह, पावर सिस्टम आदि पर हमला करना था। हाल के समय में ICT पर बहुत अधिक निर्भरता देखी गई है। बैंकिंग और वित्त, परिवहन, परमाणु ऊर्जा सुविधाएँ, अंतरिक्ष क्षेत्र, विद्युत संचरण आदि जैसे क्षेत्र ICT पर निर्भर हैं, जो ICT के क्षेत्र में तेजी से प्रगति और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन को बहुत अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

साइबर स्पेस साइबर हमलों और अपराधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। भौगोलिक सीमाओं (जैसे भूमि, जल) के विपरीत, साइबर स्पेस भौगोलिक सीमाओं के बिना है। यह पूरी तरह से सीमाहीन है, और इसलिए साइबर स्पेस की सुरक्षा करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

साइबर हमलों का प्रभाव:

- वित्तीय हानि: डेटा सुरक्षा परिषद भारत के अनुसार, भारत द्वितीय सबसे अधिक साइबर हमलों से प्रभावित देश रहा है, जहाँ 2019 में साइबर अपराधों ने ₹1.25 लाख करोड़ की हानि पहुंचाई।

- जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता पर प्रभाव।

- महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर साइबर हमले पूरे देश को ठप कर सकते हैं।

- व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता सबसे खतरनाक स्थिति का सामना करती है।

- कंपनियाँ, जो साइबर हमले के समय अपने सिस्टम में महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी रखती हैं, प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी की हानि, कर्मचारियों/ग्राहकों के निजी डेटा की हानि, और संगठन की अखंडता पर सार्वजनिक विश्वास की पूर्ण हानि का सामना कर सकती हैं।

- स्थानीय, राज्य या केंद्रीय सरकार के पास देश (भौगोलिक, सैन्य रणनीतिक संपत्तियाँ आदि) और नागरिकों से संबंधित बड़े पैमाने पर गोपनीय डेटा होता है।

- डेटा तक अनधिकृत पहुँच देश के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकती है।

- कुछ अंतर्निहित कमजोरियाँ हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता।

- हमले का प्रभाव भी रक्षा प्रौद्योगिकी से आगे निकल सकता है, जिससे देश की सुरक्षा पर खतरे बढ़ते हैं।

संरक्षणात्मक उपाय जटिल हमलों के खिलाफ।

- अंतर्राष्ट्रीय टेलीCommunications यूनियन (ITU) ने 2017 में ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत को 165 देशों में 23वां स्थान मिला। भारत की अपेक्षाकृत उच्च रैंकिंग यह दर्शाती है कि भारत ने साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए हैं।

- धारा 66F (ITA): राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करना है।

- CERT-IN: का उद्देश्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा करना है। CERT-IN का उद्देश्य कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं का उत्तर देना, कमजोरियों पर रिपोर्ट करना और देशभर में प्रभावी IT सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

- साइबर सुरक्षित भारत पहल: साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और फ्रंटलाइन IT स्टाफ के लिए सुरक्षा उपायों की क्षमता निर्माण करना।

- राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC): यह मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों की आवश्यक स्थिति जागरूकता उत्पन्न करने और व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा सक्रिय, निवारक और रक्षात्मक कार्रवाइयों के लिए समय पर जानकारी साझा करने का प्रयास करता है।

- जानकारी सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना (ISEA): इसमें व्यक्तियों को जागरूकता बढ़ाने और जानकारी सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

बुडापेस्ट कन्वेंशन पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों को समन्वयित करने, जांच तकनीकों में सुधार करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है। भारत ने इस कन्वेंशन में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इसका कारण यह है कि यह कन्वेंशन जांच करने के लिए डाटा के पार-सीमा पहुंच की अनुमति देता है और भारत मानता है कि ऐसा पार-सीमा डाटा पहुंच राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर सकती है। इसलिए सरकार जानकारी अवसंरचना को उन्नत करने के लिए कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही है और साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा दे रही है - बिग डाटा, AI।