जीएस पेपर - IV मॉडल उत्तर (2020) - 1 | यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन: अभ्यास (हिंदी) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: (क) नैतिकता और मूल्यों की भूमिका पर चर्चा करें जो समग्र राष्ट्रीय शक्ति (CNP) के निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों को बढ़ाने में सहायक है: मानव पूंजी, सॉफ्ट पावर (संस्कृति और नीतियां) और सामाजिक सद्भाव। (ख) “शिक्षा कोई आदेश नहीं है; यह एक प्रभावी और सर्वव्यापी उपकरण है जो एक व्यक्ति का समग्र विकास और सामाजिक परिवर्तन करता है।” ऊपर दिए गए कथन के संदर्भ में नई शिक्षा नीति, 2020 (NEP, 2020) का मूल्यांकन करें।

उत्तर: (क) नैतिकता एक सिद्धांतों का प्रणाली है जो हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच भेद करने में मदद करती है। नैतिक मूल्य (जैसे ईमानदारी, विश्वासworthiness, जिम्मेदारी) व्यक्ति, समाज या राष्ट्रीय स्तर पर तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।

- मानव पूंजी को बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका: नैतिकता उस विकल्पों के बारे में है जो एक व्यक्ति बनाता है। लोग हमेशा कई दुविधाओं और विकल्पों का सामना करते हैं जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। नैतिकता और मूल्य व्यक्ति को यह जागरूक करते हैं कि उनके विकल्पों के परिणाम होते हैं, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। इस प्रकार, नैतिकता और मूल्य विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं, निर्णय लेने में सुधार करते हैं, और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं।

सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका:

- नैतिकता और मूल्य चरित्र के बारे में होते हैं; गुणों का योग जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है। यही सिद्धांत समाज पर भी लागू होता है। नैतिकता और मूल्य व्यवहार के मानदंड विकसित करते हैं जिन्हें समाज में सभी को पालन करना चाहिए। यदि हर व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति से कार्य करता है, तो समाज अराजकता में गिर सकता है। अपने हितों का पीछा करने में कुछ गलत नहीं है। हालांकि, एक नैतिक व्यक्ति को कभी-कभी दूसरों के हितों को अपने स्वार्थ से पहले रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। इसके अलावा, अक्सर नैतिकता कानून की तुलना में समाज की रक्षा में सफल होती है। कानून की प्रणाली अक्सर एक मूक दर्शक की तरह कार्य करती है, समाज और पर्यावरण को बचाने में असमर्थ होती है।

सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका:

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से यथार्थवाद के विचारधारा द्वारा संचालित होते हैं, जो यह प्रचारित करता है कि राष्ट्रीय हित हर राष्ट्र की क्रियाओं का प्राथमिक कारण होता है। हालांकि, राष्ट्रीय हित की पूर्ति हमेशा हार्ड पावर (सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति) के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए। सॉफ्ट पावर (किसी देश की छवि जो उसकी संस्कृति और मूल्यों के कारण होती है) भी राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करती है बिना दूसरों के हितों को नुकसान पहुँचाए। इस संदर्भ में, नैतिकता और देश के प्राचीन मूल्य (जैसे, भारत में वासुदेव कुटुम्बकम का विचार) राष्ट्रीय गर्व को पुनर्जीवित करते हैं और किसी देश की शांतिपूर्ण छवि को प्रदर्शित करते हैं।

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है, 'राष्ट्र केवल सरकारों द्वारा नहीं बनते, प्रत्येक नागरिक एक राष्ट्र-निर्माता है', इस प्रकार नैतिकता और मूल्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो किसी देश की समग्र राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। (b) भारत सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा की गई है। NEP 2020 कई तरीकों से नवीन है जो व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन में मदद कर सकती है। यह प्रारंभिक वर्षों के महत्व को पहचानती है; यह शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने का लक्ष्य रखती है और भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करने की योजना बनाती है। NEP का व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का दृष्टिकोण

- प्रारंभिक वर्षों का महत्व पहचानना: नीति ने 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 5 3 3 4 मॉडल को अपनाया है, जो 3 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों के भविष्य को आकार देने में प्रारंभिक वर्षों की प्राथमिकता को मान्यता देती है।

- सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रोत्साहित करना: योजना का एक और सराहनीय पहलू व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें एक इंटर्नशिप शामिल है। यह समाज के कमजोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

- शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाना: NEP सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) को 18 वर्ष की आयु तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। यह यह सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि मातृ भाषा, स्थानीय भाषा, या क्षेत्रीय भाषा को कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, जिसे शिक्षण के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। यह संस्कृति, भाषा और परंपराओं को शिक्षा के साथ एकीकृत करेगा ताकि बच्चे इसे एक समग्र तरीके से आत्मसात कर सकें।

- साइलो मानसिकता से प्रस्थान: नई नीति में स्कूल शिक्षा का एक और प्रमुख पहलू हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान धाराओं की कठोर विभाजन को तोड़ना है। यह उच्च शिक्षा में एक बहुविषयक दृष्टिकोण की नींव रख सकता है।

- शिक्षा और सामाजिक न्याय: NEP शिक्षा को सामाजिक न्याय के लिए सबसे प्रभावी तरीके के रूप में मान्यता देती है। इस प्रकार, NEP केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगभग छह प्रतिशत जीडीपी के निवेश की मांग करती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन है। इसका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाना है, जो 21वीं सदी और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। प्रश्न 2: (a) "घृणा एक व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट करती है, जो एक राष्ट्र की आत्मा को विषाक्त कर सकती है।" क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने उत्तर को न्यायसंगत बनाएं। (b) भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) के मुख्य घटक कौन से हैं? क्या इन्हें सीखा जा सकता है? चर्चा करें। उत्तर: (a) धार्मिक हिंसा, सामुदायिक ध्रुवीकरण, घृणा और असहिष्णुता ने समकालीन विश्व में वृद्धि की है और यह किसी देश की प्रगति और विकास में निरंतर बाधा है, जैसा कि भारत में भी देखा गया है, जो अपनी विविध जातीयता, समुदाय, धर्म, भाषा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो कुछ देशों को गर्व से भरा हुआ है। व्यक्तियों के बीच घृणा राष्ट्र की वृद्धि और प्रगति को निम्नलिखित तरीकों से बाधित करती है:

- सामाजिक सद्भाव का विनाश: साम्प्रदायिक धमकी और नफरत के फैलने के कारण समाज का ताना-बाना बड़े अर्थ में क्षीण हो रहा है, जिससे सामाजिक ताकत कमजोर और विभाजित हो रही है। उदाहरण के लिए– समन्वय के साथ समाहित होना, स्थिर बहुलवाद के पैटर्न, असमानता और एकीकरण आदि भारतीय समाज की मूल संरचना हैं, जो जब साम्प्रदायिक असहिष्णुता से दागी जाती हैं, तो विभाजित हो जाती हैं और आंतरिक रूप से खतरे में पड़ जाती हैं।

- अर्थव्यवस्था: साम्प्रदायिक असहिष्णुता के कारण उत्पन्न व्यवधान स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे हड़तालें, दंगे, सार्वजनिक संपत्ति का विनाश आदि, और वैश्विक स्तर पर देशों के मैक्रो-आर्थिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि निवेशकों या आर्थिक दिग्गजों को अच्छे कार्य वातावरण की आशंका होती है। उदाहरण के लिए– कई वैश्विक सूचकांक सभी सामाजिक मानकों और सामाजिक सहिष्णुता पर विचार करते हैं ताकि देशों को रैंक किया जा सके, जिसे आर्थिक रिपोर्टों, सकारात्मक संकेतकों आदि के लिए माना जाता है।

- राजनीतिक अस्थिरता: कई बार बड़े साम्प्रदायिक संघर्ष राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, हस्तक्षेप और अनावश्यक उपायों का कारण बनते हैं, जिससे एक अस्थिर राजनीतिक माहौल बनता है। राष्ट्र का कल्याण मुख्यतः दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिनिधि तुच्छ मुद्दों में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए– श्रीलंका में देखे जाने पर, साम्प्रदायिक संघर्ष और हिंसा अक्सर राष्ट्र को विभाजित कर देती है और आम जनता को कुल अस्थिरता में डाल देती है।

- सुविधाओं का वंचन: असहिष्णुता का शिकार व्यक्ति सुविधाओं और अवसरों से वंचित पाए जाते हैं, जिससे वे समाज के समग्र विकास में योगदान नहीं कर पाते और इसके परिणामस्वरूप आत्म-विकास भी खो देते हैं। उदाहरण के लिए– किसी स्थान के अल्पसंख्यकों को काम करने, बसने और उन स्थानों पर निवास करने की अनुमति नहीं दी जाती है जहां वे अल्पसंख्यक हैं या उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता।

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन: किसी भी प्रकार की तर्कहीन असहिष्णुता अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने की ओर ले जाती है। विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक आलोचना और बहस अनुपस्थित होती है और एक विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त समाज समग्र वृद्धि और प्रगति को रोक देता है।

सार्वभौमिकता और सहिष्णुता हमारे लोकतंत्र में एक विशेष और महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जिसे गांधी, स्वामी विवेकानंद और हमारे संविधान की प्रस्तावना जैसे लोगों द्वारा जोरदार समर्थन मिला है। इस महान राष्ट्र के लोगों को उन मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की याद दिलानी चाहिए जिन्होंने सदियों से उपमहाद्वीप के लोगों में करुणा, सहनशीलता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है।

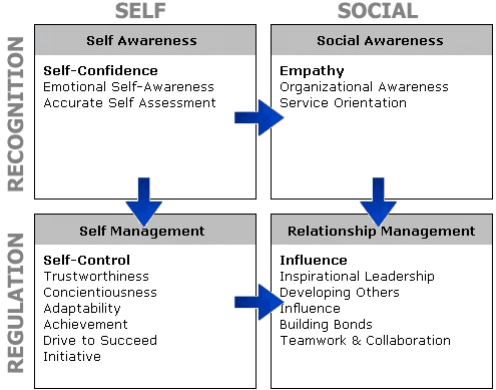

(b) भावनात्मक बुद्धिमत्ता या EI अपनी और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का क्या अर्थ है, और ये भावनाएँ दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। EI के घटक:

- गोलेमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence - EI) की चार प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है। इसे गोलेमैन के मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये चार तत्व EI इस बात को दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति में ये विशेषताएँ होनी चाहिए जो नैतिक आचरण से संबंधित हैं। इन विशेषताओं को कई अन्य गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है जैसे:

प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व, अच्छा कार्य संस्कृति, पेशेवरिता, आत्म-प्रेरणा। EI सीखने के तरीके

- सबसे महत्वपूर्ण तरीका सामाजिककरण है, अर्थात् जीवन के प्रारंभिक चरण में जहां परिवार और स्कूल इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि यह प्रारंभिक चरण औपचारिक नहीं होता, इसीलिए बाद के चरणों में सरकार और संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

- मानव संसाधन प्रबंधन में EI की भूमिका को शामिल करना।

- प्रतिभा परीक्षण, औपचारिक प्रशिक्षण, लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति, मानव क्षमता को पहचानने के लिए पर्याप्त अवसर, प्रभावी नेतृत्व।

- सरकार को भी सामाजिककरण को प्रारंभिक चरण में सामाजिक प्रभाव, मनोबल बढ़ाना और शैक्षिक संस्थानों और शिक्षण संस्कृति को प्रभावित करने के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, भूमिका मॉडलिंग आदि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति की भावनाओं के प्रबंधन के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत एकजुटता को बढ़ाएगी, सभी के भले के लिए।

प्रश्न 3: (क) बुद्ध की कौन-सी शिक्षाएँ आज के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? चर्चा करें। (ख) "शक्ति की इच्छा मौजूद है, लेकिन इसे तर्क और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित और मार्गदर्शित किया जा सकता है।" इस कथन की अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में परीक्षा करें। उत्तर: (क) बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य लक्ष्य दुःख और असंतोष को समाप्त करना है। जैसे-जैसे दुनिया आपस में निर्भर होती जा रही है और संघर्षों से ग्रस्त है, बुद्ध की शिक्षाएँ और भी प्रासंगिक होती जाएँगी।

बौद्धिक विचारों का वैचारिक ढाँचा और इसकी प्रासंगिकता बुद्ध की शिक्षाओं का सार चार आर्य सत्य में निहित है। ये चार आर्य सत्य किसी व्यक्ति के प्रबोधन के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं। ये चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं:

- दुख

- दुख

- दुख

- दुख

- सही समझ;

- सही विचार;

- सही भाषण;

- सही कार्य;

- सही आजीविका;

- सही प्रयास;

- सही सतर्कता; और

- सही ध्यान।

बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता को दलाई लामा के शब्दों से जोड़ा जा सकता है जिन्होंने कहा कि 20वां सदी युद्ध और हिंसा की सदी थी, मानवता का कार्य है यह सुनिश्चित करना कि 21वां सदी शांति और संवाद की ओर बढ़े।

अंतरराष्ट्रीय नैतिकता तर्कसंगतता आधारित नैतिक सिद्धांत नैतिक कर्तव्यसामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारीवैश्वीकरण के कारण, दुनिया अधिक आपस में जुड़ गई है, और एक देश द्वारा अनैतिक व्यवहार पूरे विश्व को प्रभावित करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नैतिक व्यवहार की आवश्यकता है ताकि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता को समाप्त करने और विश्व देशों के बीच शांति स्थापित की जा सके।

प्रश्न 4: (क) कानून और नियमों के बीच अंतर करें। इन्हें बनाने में नैतिकता की भूमिका पर चर्चा करें। (ख) एक सकारात्मक दृष्टिकोण को एक नागरिक सेवक की आवश्यक विशेषता माना जाता है, जिसे अक्सर अत्यधिक तनाव के तहत कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण को क्या योगदान देता है? उत्तर: (क) कानून और नियम ओवरलैपिंग शब्द लग सकते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ भिन्नताएँ हैं जिन पर अंतर किया जा सकता है। नियम विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए आचार संहिता होते हैं, जो रीति-रिवाजों के समान होते हैं लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि सामान्यतः इनके साथ एक दंड जुड़ा होता है। कानून नियमों के कानूनी रूप के समान होते हैं। कानून को एक नियम के रूप में परिभाषित किया गया है (बेहतर शब्द की कमी के लिए) जिसे सभी पर लागू करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है।

कानून- कानून जनहित को बढ़ाने और सार्वजनिक हित की सेवा करने का प्रयास करते हैं।

- कानूनों का एक राजनीतिक अर्थ होता है। इन्हें केवल वही लोग बना सकते हैं जो संप्रभुता का प्रयोग करते हैं या जो वैध रूप से स्थापित सरकार हैं।

- एक राष्ट्र के कानून उसके भौगोलिक सीमाओं के भीतर लागू होते हैं।

- नागरिक जब विदेश में होते हैं, तो अधिकांश उद्देश्यों के लिए उनके राष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

- कानून कठोर होते हैं और इनमें कड़ी सजा, जैसे कि कारावास, और कुछ मामलों में, मौत भी शामिल होती है।

नियम

- नियम आमतौर पर व्यक्तिगत भलाई पर केंद्रित होते हैं।

- नियमों में प्रशासनिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं।

- इनका निर्धारण व्यक्तियों द्वारा, संगठनों द्वारा, या एक परिवार के प्रमुख द्वारा किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए, आधिकारिक कोड में निर्धारित नियम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, भले ही वे विदेश में हों।

- इसी तरह, नियम जो लोग अपने धार्मिक आदेश का हिस्सा मानते हैं, वे देश के बाहर भी उन पर लागू होते हैं।

- नियम अधिक लचीले होते हैं और तोड़ने पर हल्के परिणाम होते हैं।

कानून और नियमों में नैतिकता की भूमिका

- नैतिकता सही जीवन जीने का एक सामान्य नियम है; विशेष रूप से ऐसा नियम या नियमों का समूह जो सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय समझा जाता है।

- इस संदर्भ में, नैतिकता कानूनों और नियमों का आधार बनाती है।

- नियमों और कानूनों का पालन नैतिकता के कोड और विवेक के कानून द्वारा किया जाना चाहिए।

- कानून और नियमों का दायरा सीमित होता है, लेकिन नैतिक कार्य उस दायरे से परे जा सकते हैं।

- यह इस कारण से है कि कानून और नियम अमूर्त मानव पहलुओं और उन मूल्यों को शामिल नहीं कर सकते जो बहुत व्यक्तिगत होते हैं।

आधुनिक समाजों में, कानून और नियमों की प्रणालियाँ नैतिकता से निकटता से संबंधित होती हैं क्योंकि वे निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित और लागू करते हैं। हालांकि, कानून और नियम तटस्थ हो सकते हैं या इन्हें नैतिकता का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रुख एक पूर्वाग्रह या प्रवृत्ति होती है जो किसी निश्चित विचार, वस्तु, व्यक्ति, या स्थिति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की होती है। रुख व्यक्ति की क्रियाओं के चुनाव और चुनौतियों, प्रोत्साहनों, और पुरस्कारों के प्रति प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। सकारात्मक रुख एक मानसिक रुख है जो विश्वास या आशा को दर्शाता है कि किसी विशेष प्रयास का परिणाम या सामान्यतः परिणाम सकारात्मक, अनुकूल, और वांछनीय होगा।

सकारात्मक रुख के लाभ

सकारात्मक अवसर लाता है: सकारात्मक लोग आसानी से संपर्क में आते हैं और उन्हें पसंद किया जाता है, बनिस्बत उन लोगों के जो हमेशा नकारात्मक पक्ष को देखते हैं।

- अधिक खुले विचार: चीज़ों के सकारात्मक पक्ष को देखें; सकारात्मक दृष्टिकोण खोजें और लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करें, न कि केवल नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें।

- परिप्रेक्ष्य में बदलाव: सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन, चुनौतियों और जिन परिस्थितियों से वे गुजरते हैं, को आत्मविश्वास के साथ देखते हैं और निश्चित होते हैं कि वे उनसे निपट सकते हैं।

- अवचेतन मन: अवचेतन मन आपके नए दृष्टिकोण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिससे आपकी जिंदगी में सुधार होता है। यह आपको सकारात्मक परिस्थितियों और लोगों की ओर मार्गदर्शन करेगा जो आपको वह जीवन बनाने में मदद करेंगे जिसे आप चाहते हैं।

- नकारात्मक विचारों का उन्मूलन: सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें - अधिक सकारात्मक स्थितियों को आकर्षित करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दें; सशक्त विश्वास बनाएं जो आपको सफलता और खुशी की ओर ले जाए।

- स्वयं संतोष: परिणामों और परिणामों की परवाह किए बिना, हम कार्य प्रक्रिया में अपनी इनपुट देने की कोशिश करते हैं।

- लक्ष्य पर अधिक ध्यान: सकारात्मक दृष्टिकोण सभी विचारों, ऊर्जा और प्रक्रियाओं को लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है।

उदाहरण:

- नेल्सन मंडेला: उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए। यह दिखाता है कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी, जो दक्षिण अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति बने, सकारात्मक दृष्टिकोण और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद के साथ जीवन जीते रहे।

- गांधी: गांधी ने दशकों तक संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उनके पास आशावादी मूल्य थे।

- एब्राहम लिंकन: वह बचपन में बेहद गरीब थे और बाद में एक बार दिवालिया हो गए, उन्होंने बार-बार उन राजनीतिक पदों को पाने में असफलता का सामना किया जो वे चाहते थे, उनके अधिकांश बच्चे और एक मंगेतर की मृत्यु हो गई, और उन्हें अवसाद की समस्याएँ थीं। फिर भी, वह वही व्यक्ति थे जो हम जानते हैं।

- धीरूभाई अंबानी: एक गैस स्टेशन के कर्मचारी जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने भाग्य का निर्धारण नहीं बनने दिया। आज, उनका नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक और दुनिया के सबसे महान उद्यमियों में से एक है।

- व्यक्तिगत स्तर पर: सकारात्मक विश्वास हमें असफलता से सीखने, खड़े होने और फिर से लड़ने की ताकत देता है। वॉल्ट डिज़नी की रचनात्मकता की आलोचना की गई, लेकिन उन्होंने अपने काम को निरंतरता से जारी रखा, और बाद में वह कार्टून डिज़ाइनिंग में एक प्रतिभा बन गए।

- पेशेवर स्तर पर: उनके कर्मचारियों के प्रति पुरस्कार और प्रशंसा उनके काम करने के सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

यह सही कहा गया है, अपने विचारों पर ध्यान दें, वे कार्य में बदल जाते हैं। सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से सफलता प्राप्त करना असफलताओं और विकास को स्वीकार करने के बारे में है। आशावाद के माध्यम से, आप आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हैं, अपने आप को खोज सकते हैं, और महान कार्य कर सकते हैं।

प्रश्न 5:

(क) भारत में लिंग असमानता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक कौन से हैं? इस संदर्भ में सवित्रीबाई फुले का योगदान चर्चा करें। (ख) “वर्तमान इंटरनेट विस्तार ने विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित किया है जो अक्सर पारंपरिक मूल्यों के साथ संघर्ष में हैं।” चर्चा करें।

उत्तर: लिंग असमानता एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से नहीं देखा जाता है। यह भिन्नता जैविकी, मनोविज्ञान, या सांस्कृतिक मानदंडों के संबंध में उत्पन्न हो सकती है। इनमें से कुछ भिन्नताएँ अनुभवजन्य रूप से आधारित हैं जबकि अन्य सामाजिक रूप से निर्मित प्रतीत होती हैं। भारत में लिंग असमानता के लिए जिम्मेदार कारक हैं:

- गरीबी – यह भारत के पितृसत्तात्मक समाज में लिंग भेदभाव का मूल कारण है, क्योंकि पुरुष साथी पर आर्थिक निर्भरता स्वयं लिंग विषमता का कारण है। कुल 30 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और इनमें से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।

- अशिक्षा – भारत में लिंग भेदभाव ने लड़कियों के लिए शैक्षिक पिछड़ापन को जन्म दिया है। यह एक दुखद वास्तविकता है कि देश में शैक्षणिक सुधारों के बावजूद, भारत की लड़कियों को सीखने का मौका नहीं दिया जाता। मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और लोगों को लड़कियों की शिक्षा के फायदों को समझना चाहिए। एक शिक्षित, पढ़ी-लिखी महिला सुनिश्चित करती है कि परिवार के अन्य सदस्य, विशेषकर घर के बच्चे, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें।

- पितृसत्तात्मक ढांचा – भारत में पुरुष समाज और पारिवारिक जीवन पर हावी हैं, यह अतीत में ऐसा रहा है और अभी भी अधिकांश घरों में इसे प्रचलित रखा गया है। हालांकि यह मानसिकता शहरीकरण और शिक्षा के साथ बदल रही है, फिर भी इस परिदृश्य में स्थायी परिवर्तन के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।

जैसे कि Save the Children जैसी एनजीओ समाज में लड़की के बच्चे की स्थिति को उठाने के लिए भारत भर में कई कार्यक्रमों के माध्यम से काम कर रही हैं। यदि आप भारत की हजारों लड़कियों के जीवन में आशा लाने की परवाह करते हैं, तो उनके लिए सही माहौल और अवसर सुनिश्चित करने के लिए Save the Children जैसी एनजीओ का समर्थन करें।

सावित्रीबाई ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया।

सावित्रीबाई फुले का लिंग अंतर को पाटने में योगदान -

सावित्रीबाई फुले ने पहचाना कि शिक्षा महिलाओं और दबे हुए वर्गों के लिए सशक्तिकरण का एक केंद्रीय आधार है। सावित्रीबाई महिलाओं के सशक्तिकरण की एक क्रूसेडर थीं क्योंकि उन्होंने सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ा और अपने जीवन को महिलाओं की शिक्षा के शुभ कार्य को बढ़ावा देने में व्यतीत किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहली स्वदेशी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह’ नामक एक देखभाल केंद्र भी स्थापित किया।

- उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की।

- ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह’ नामक एक देखभाल केंद्र भी स्थापित किया।

लिंग असमानता के कारण अधिकारों का उल्लंघन और यौन हिंसा होती है। इस समस्या का समाधान महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें शिक्षित करने और सरकार द्वारा लिंग संतुलन के पक्ष में विशेष नीतियों को लागू करने से किया जा सकता है। (b) इंटरनेट सूचना युग की निर्णायक तकनीक है, और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में वायरलेस संचार के विस्फोट के साथ, हम कह सकते हैं कि मानवता अब लगभग पूरी तरह से जुड़ी हुई है, हालांकि इसमें बैंडविथ, दक्षता और मूल्य में उच्च स्तर की असमानता है।

इंटरनेट का पारंपरिक मूल्यों पर प्रभाव:

- डिजिटल प्लेटफार्मों ने फिल्मों के माध्यम से अपमानजनक वीडियो को बढ़ावा दिया है।

- सोशल मीडिया ने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे व्यक्तियों के बीच बड़े सामाजिक नेटवर्क और गहरे जुड़ाव की अनुमति मिली है, जो आभासी अंतरव्यक्तिगत संचार को प्रोत्साहित करते हैं और वास्तविक संचार को कम करते हैं।

- सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों से नफरत और थकान ने शारीरिक इंटरैक्शन और सामाजिक एकजुटता को कम कर दिया है।

- इंटरनेट पर अनुचित सामग्री ने समाजों में नैतिक मूल्यों के पतन का कारण बना है। उदाहरण के लिए, ब्लू व्हेल चैलेंज।

- महिलाओं और परंपराओं का वस्तुवादीकरण नैतिक मूल्यों में कमी का कारण बना है।

इसलिए, साइबर नैतिकता की आवश्यकता है ताकि इंटरनेट का तर्कसंगत उपयोग किया जा सके, जिसमें सांस्कृतिक भावना का ध्यान रखा जाए, उचित नियम और पूर्ण मानव विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो।

Q6: (a) “किसी को निंदा मत करो: यदि आप मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा करें। यदि नहीं, तो अपने हाथ मोड़ें, अपने भाइयों को आशीर्वाद दें, और उन्हें अपने रास्ते जाने दें।” – स्वामी विवेकानंद। (b) “खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खोना।” – महात्मा गांधी। (c) “एक नैतिकता प्रणाली जो सापेक्षात्मक भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, एक साधारण भ्रांति है, एक पूरी तरह से अश्लील धारणा है जिसमें कुछ भी ठोस और सच्चा नहीं है।” – सुकरात

उत्तर: (a) यह उद्धरण बताता है कि किसी व्यक्ति, किसी चीज़ या किसी तथ्य की नैतिक या अन्य कारणों से कड़ी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। हम किसी चीज़ की पूरी निंदा करने वाले कौन होते हैं! हम किसी को कुछ स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी को दंडित करने का समर्थन नहीं कर सकते। किसी पर किसी चीज़ का दोष लगाना अवांछनीय है। सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं वह है मदद का प्रस्ताव देना। एक मदद का हाथ जो एक घटना के पाठ्यक्रम और निष्कर्ष को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, सबसे मूल्यवान कदम है।

आलोचना किसी के लिए सहायक नहीं होती। इसके बजाय, यह किसी व्यक्ति को काम करने के लिए कम उत्सुक बनाती है। यह नकारात्मकता फैलाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भिखारी को दान दे रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि इससे उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। कोविड योद्धाओं की निंदा करना जो महामारी को फैला रहे हैं।

- आलोचना किसी के लिए सहायक नहीं होती। इसके बजाय, यह किसी व्यक्ति को काम करने के लिए कम उत्सुक बनाती है। यह नकारात्मकता फैलाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भिखारी को दान दे रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि इससे उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। कोविड योद्धाओं की निंदा करना जो महामारी को फैला रहे हैं।

- दूसरी ओर, किसी की मदद करना या किसी चीज के लिए सहायता देना एक व्यक्ति को समर्थन, आत्मविश्वास, और आशा देता है, ताकि वह और अधिक मेहनत कर सके। उदाहरण के लिए, लोगों द्वारा एक एनजीओ के लिए दान।

इस प्रकार, सोचने से मदद की एक श्रृंखला बन सकती है, जबकि आलोचना आशा के नुकसान का परिणाम होती है। यदि हम मदद करने की स्थिति में नहीं हैं, तो एक सम्मानजनक अभिवादन और किसी के लिए या किसी चीज के लिए भगवान से मदद और सुरक्षा मांगना, जो हम कर सकते हैं, वह सबसे अच्छा है। या तो भगवान उन्हें देखेंगे यदि वे इसके लायक हैं, या वे अपनी गलतियों से सीखने के बाद खुद का ख्याल रखेंगे।

(b) यह उद्धरण सहानुभूति की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जो अन्य लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूकता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक कुंजी तत्व है, जो स्वयं और दूसरों के बीच का लिंक है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम व्यक्तियों के रूप में दूसरों के अनुभव को कैसे समझते हैं जैसे कि हम इसे स्वयं अनुभव कर रहे हैं। सहानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखना और यह महसूस करना कि उन्हें क्या महसूस करना चाहिए। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ित देखते हैं, तो आप तुरंत उस व्यक्ति की जगह खुद को देखने की कल्पना कर सकते हैं और उनके अनुभव के लिए सहानुभूति महसूस कर सकते हैं। सहानुभूतिशील लोग दूसरों की परवाह करते हैं और उनके प्रति रुचि और चिंता दिखाते हैं। यह किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टिकोण को शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता है, भले ही आप उससे सहमत न हों, या यहां तक कि यदि आप उस दृष्टिकोण को हास्यास्पद भी पाते हैं। सहानुभूति उन सामाजिक या सहायता व्यवहारों को सरल बनाती है जो भीतर से आते हैं, न कि मजबूरी से, ताकि लोग अधिक दयालु तरीके से व्यवहार करें। सहानुभूति सहानुभूति से भिन्न होती है, जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण या अनुभव को बौद्धिक रूप से समझने की क्षमता है, बिना भावनात्मक संदर्भ के। इसे करुणा से भी भिन्न किया जाना चाहिए, हालाँकि ये शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। करुणा एक व्यक्ति की भावनाओं की सहानुभूतिपूर्ण समझ के साथ-साथ उस व्यक्ति के पक्ष में कार्य करने की इच्छा है।

सहानुभूति का अनुभव करने के कई लाभ हैं। सहानुभूति लोगों को दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की अनुमति देती है। लोगों के क्या सोचने और महसूस करने को समझकर, लोग सामाजिक स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने में मदद करता है। भावनात्मक नियंत्रण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको यह प्रबंधित करने की अनुमति देता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, यहां तक कि अत्यधिक तनाव के समय में भी, बिना अभिभूत हुए। सहानुभूति सहायता व्यवहार को बढ़ावा देती है। आप न केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करते समय सहायक व्यवहारों में संलग्न होने की अधिक संभावना रखते हैं; अन्य लोग भी जब वे सहानुभूति का अनुभव करते हैं तो आपकी मदद करने की अधिक संभावना रखते हैं। सहानुभूति का नागरिक सेवाओं में कई प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं जैसे कि निष्पक्षता, करुणा, और वस्तुनिष्ठता। सहानुभूति भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है, जो निर्णय लेने की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। जबकि सहानुभूति कभी-कभी विफल हो सकती है, अधिकांश लोग विभिन्न स्थितियों में दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करने में सक्षम होते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखने और किसी अन्य की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने की यह क्षमता हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहानुभूति हमें दूसरों को समझने की अनुमति देती है और, अक्सर, हमें किसी अन्य व्यक्ति के दुख को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है।

(c) भावनाएँ सभी व्यक्तियों में सामान्य होती हैं, हालाँकि, वे मात्रा में भिन्न होती हैं। ये विचारों और भावनाओं, शारीरिक परिवर्तनों, अभिव्यक्तियों के व्यवहार, और कार्य करने की प्रवृत्तियों पर निर्भर करती हैं। असंगत/निष्पक्ष कार्य/निर्णय उनके परिणामों के बारे में अच्छी जानकारी पर आधारित होते हैं। इस असंगत और निष्पक्ष निर्णय लेने में भावनाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विक्षिप्त भावनाएँ असंगत और कभी-कभी रोगात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती हैं। हालाँकि, भावनाएँ अपने आप में अनिवार्यतः असंगत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अरस्तू ने क्रोध को एक अपमान के प्रति एक उचित प्रतिक्रिया के रूप में देखा। निर्णय लेने में भावनाओं का महत्व और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। मानव ने अपने मन का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की है। एआई निश्चित रूप से मस्तिष्क की तार्किक प्रक्रिया की नकल कर सकता है, लेकिन तर्क ही मानवों से संबंधित निर्णय लेने में सही निर्णय नहीं ले सकता, जो स्पष्ट रूप से भावनाओं की बुद्धिमत्ता को इंगित करता है। क्रोध, भय, और दुख जैसी मूल भावनाओं ने नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग और कई अन्य सफल नेताओं को बनाया। यह महात्मा गांधी की जनसाधारण की भावनाओं पर नियंत्रण क्षमता थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक चरम बिंदु तक पहुँचाया, जो अंततः स्वतंत्रता की ओर ले गया। विकासात्मक बुद्धिमत्ता के साथ भावनाओं ने मानवता के महान संघर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी क्रांति, जिसने दुनिया को न्याय, समानता, और भाईचारे के मूल्य दिए। हालाँकि, अधिक मानव मस्तिष्कों की भावनाओं ने कुछ पीढ़ियों के लोगों को संकट में डाल दिया है। उदाहरण के लिए, धार्मिक मुद्दों पर भीड़ में क्रोध ने भारत में कुछ हाशिए के समुदायों को संकट में डाल दिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि, जनसाधारण से आने वाली भावनाएँ अधिक हानि पहुँचाती हैं। हालाँकि, विकासात्मक बुद्धिमत्ता ने दुनिया को पहले से अधिक सुंदर बना दिया है।