पूर्व-ऐतिहासिक काल | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

- हमारे देश में मानव के पहले ज्ञात प्रमाण महाराष्ट्र के बोरी में हैं, जो लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं।

- पूर्व-इतिहास वह काल है जिसमें मानव गतिविधियों, सभ्यता और पत्थर के उपकरणों के उपयोग के रिकॉर्ड हैं।

- इस काल में नागरिकों द्वारा कोई लेखन नहीं हुआ, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।

- पूर्व-इतिहास का तात्पर्य उस युग के शिकारी-इकट्ठा करने वाले जीवनशैली से भी है।

- पूर्व-इतिहास मानव गतिविधियों और सभ्यता की उत्पत्ति का तथ्य है, जो हजारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया।

- सामान्यतः, पूर्व-इतिहास को 3 युगों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसे “3 युग प्रणाली” कहा गया।

तीन युग हैं: पत्थर का युग, तांबे का युग, और लोहे का युग। ये तीनों युग प्राचीन समय में मानव गतिविधि के प्रमाण प्रदान करते हैं। ये युग मानवता के विकास के युग हैं।

पत्थर का युग प्रागैतिहासिक काल है, अर्थात् वह काल जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस काल की मुख्य जानकारी का स्रोत पुरातात्विक खुदाई है।

- रॉबर्ट ब्रूस फूट वह पुरातत्वज्ञ हैं जिन्होंने भारत में पहला पैलियोलिथिक उपकरण, Pallavaram handaxe, खोजा।

- भौगोलिक युग, पत्थर के उपकरणों के प्रकार और तकनीक, और जीवनयापन के आधार के आधार पर पत्थर के युग को मुख्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- पैलियोलिथिक काल (2 मिलियन BC – 10,000 BC)

- मेसोलिथिक काल (10,000 BC – 8000 BC)

- नियोलिथिक काल (8000 BC – 4000 BC)

- चाल्कोलिथिक काल (4000 BC – 1500 BC)

- लोहे का युग (1500 BC – 200 BC)

मेसोलिथिक काल (10,000 BC – 8000 BC)

पैलियोलिथिक युग (2 मिलियन BC – 10,000 BC)

- शब्द ‘Palaeolithic’ ग्रीक शब्द ‘paleo’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना और ‘lithic’ का अर्थ है पत्थर। इसलिए, शब्द पेलियोलिथिक युग का अर्थ है पुराना पत्थर युग।

- भारत की पुरानी पत्थर युग या पेलियोलिथिक संस्कृति प्लायस्टोसिन अवधि या बर्फ युग में विकसित हुई, जो उस भूवैज्ञानिक अवधि का है जब पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और मौसम इतना ठंडा था कि मानव या पौधों का जीवन नहीं रह सकता था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ बर्फ पिघली, वहाँ मानव की सबसे प्रारंभिक प्रजातियाँ मौजूद हो सकीं।

पेलियोलिथिक युग में जीवन

पेलियोलिथिक युग की मुख्य विशेषताएँ:

- भारतीय लोग ‘Negrito’ जाति से संबंधित माने जाते हैं, और खुले आसमान, नदी की घाटियों, गुफाओं और चट्टान के आश्रयों में रहते थे।

- वे खाद्य संग्राहक थे, जंगली फलों और सब्जियों का सेवन करते थे, और शिकार पर निर्भर थे।

- उन्हें घरों, बर्तन, कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। केवल बाद के चरणों में उन्होंने आग की खोज की।

- उच्च पेलियोलिथिक युग में चित्रकला के रूप में कला के प्रमाण मिलते हैं।

- मनुष्यों ने हाथ के कुल्हाड़ी, चॉपर, ब्लेड, बुरिन और स्क्रैपर्स जैसे असंसाधित, खुरदरे पत्थरों का उपयोग किया।

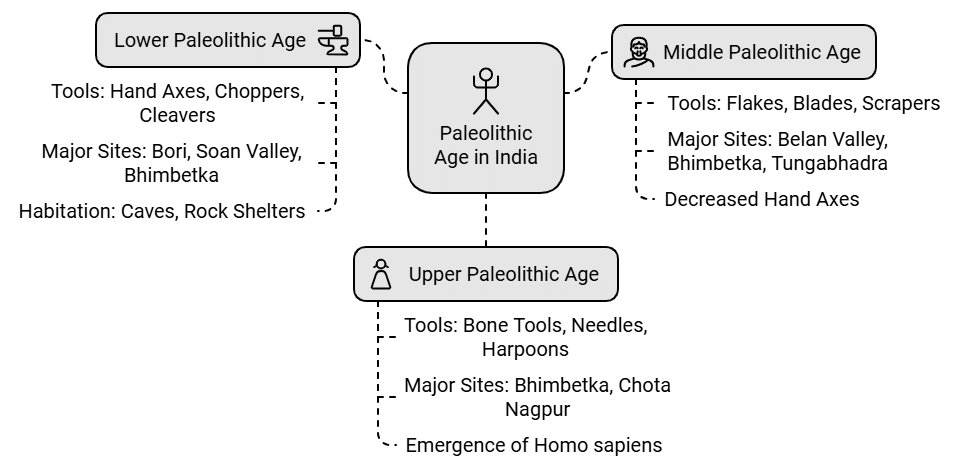

भारत में पुराना पत्थर युग या पेलियोलिथिक युग को लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के उपकरणों की प्रकृति और जलवायु के परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार तीन चरणों में विभाजित किया गया है। (a) निम्न पेलियोलिथिक युग (100,000 ईसा पूर्व तक)

यह बर्फ़ युग का बड़ा हिस्सा कवर करता है। शिकारी और खाद्य संग्राहक; उपयोग किए जाने वाले उपकरण थे हाथ के कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर्स। उपकरण खुरदुरे और भारी थे।

- नीचले पेलियोलिथिक काल की सबसे शुरुआती साइटों में से एक बोरी है, जो महाराष्ट्र में स्थित है।

- चूना पत्थर (Limestone) का भी उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया गया था।

- नीचले पेलियोलिथिक युग की प्रमुख साइटें: सोअन घाटी (वर्तमान पाकिस्तान में), थार रेगिस्तान, कश्मीर, मेवाड़ के मैदान, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य भारत, डेक्कन पठार, छोटानागपुर पठार, कावेरी नदी के उत्तर, बेलन घाटी (उत्तर प्रदेश में)।

- यहाँ निवास स्थल भी हैं, जिनमें गुफाएँ और चट्टान आश्रय शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है।

(b) मध्य पेलियोलिथिक युग (100,000 BC – 40,000 BC)

- उपकरणों में फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रेपर्स और बॉरर्स शामिल थे।

- ये उपकरण छोटे, हल्के और पतले थे।

- अन्य उपकरणों के मुकाबले हाथ के कुल्हाड़ी का उपयोग कम हुआ।

- महत्वपूर्ण मध्य पेलियोलिथिक युग की साइटें: बेलन घाटी (उत्तर प्रदेश), लुनी घाटी (राजस्थान), सोन और नर्मदा नदियाँ, भीमबेटका, तुंगभद्रा नदी घाटियाँ, पोटवार पठार (इंडस और झेलम के बीच), संग्हाओ गुफा (पेशावर, पाकिस्तान के निकट)।

(c) उच्च पेलियोलिथिक युग (40,000 BC – 10,000 BC)

ऊपरी पुरापाषाण युग का समय अंतिम बर्फ युग के अंतिम चरण के साथ मेल खाता है, जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और कम नम हो गई।

- होमो सेपियन्स का उद्भव।

- यह अवधि उपकरणों और तकनीक में नवाचार के लिए जानी जाती है। इस दौरान बहुत सारे हड्डी के उपकरण, जैसे कि सूई, हार्पून, समानांतर धार वाले ब्लेड, मछली पकड़ने के उपकरण और बुरिन उपकरण बनाए गए।

- महत्वपूर्ण स्थलों में भीमबेटका (भोपाल के दक्षिण में) शामिल है, जहाँ हाथ के कुल्हाड़ी, चाकू, ब्लेड, स्क्रैपर और कुछ बुरिन पाए गए हैं।

- ऊपरी पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल: बेलान, सोन, छोटा नागपुर पठार (बिहार), महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट।

- हड्डी के उपकरण केवल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और मुछचतला चिंतामणि गवी की गुफाओं में पाए गए हैं।

मेसोलिथिक युग (10,000 ई.पू. – 8000 ई.पू.)

मेसोलिथिक युग (10,000 ई.पू. – 8000 ई.पू.)

- शब्द मेसोलिथिक दो ग्रीक शब्दों - 'मेसो' और 'लिथिक' से लिया गया है। ग्रीक में 'मेसो' का अर्थ है मध्य और 'लिथिक' का अर्थ है पत्थर। इसलिए, प्रागैतिहासिकता के मेसोलिथिक चरण को 'मध्य पाषाण युग' भी कहा जाता है।

- मेसोलिथिक और नियोलिथिक चरण दोनों होलोसीन युग से संबंधित हैं। इस युग में तापमान में वृद्धि हुई, जलवायु गर्म हुई जिससे बर्फ पिघली और वनस्पति तथा जीव-जंतु में परिवर्तन आया।

मेसोलिथिक युग के लोग

मेसोलिथिक युग की विशेषताएँ

- मेसोलिथिक युग: पैलियोलिथिक और नियोलिथिक युगों के बीच का संक्रमण काल।

- शिकार, मछली पकड़ना, और खाद्य संग्रह: जीविका के प्रमुख साधन।

- माइक्रोलिथ्स: चैल्सेडनी या चर्ट जैसे सामग्रियों से बने विशिष्ट उपकरण।

- जानवरों की खाल से बने वस्त्र: प्रारंभिक वस्त्रों का उदय।

- गंगा के मैदानों में मानव उपनिवेश: मानव आवास का विस्तार।

- मेसोलिथिक स्थल: विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश।

- प्रागैतिहासिक कला, जिसमें चित्रकला शामिल है: मध्य प्रदेश के भीमबेटका में उल्लेखनीय।

- पक्षियों का बैठना: प्रारंभिक चित्रों में अनुपस्थिति, शिकार/संग्रह जीवनशैली को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण मेसोलिथिक स्थल

राजस्थान में बागोर भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत मेसोलिथिक स्थलों में से एक है। बागोर कोठारी नदी पर स्थित है, जहां माइक्रोलिथ्स के साथ-साथ जानवरों की हड्डियां और शेल्स भी खुदाई की गई हैं।

- आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जानवरों के पालतूकरण का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है।

- भारत में लगभग 150 मेसोलिथिक चट्टान कला स्थल हैं, जिनमें से मध्य भारत में भीमबेटका गुफाएं (मध्य प्रदेश), खरवार, जौरा और कटिया (म.प्र.), सुंदरगढ़ और संबलपुर (उड़ीसा), एज़ुथु गुफा (केरल) जैसी समृद्ध गिनती है।

- तापी, साबरमती, नर्मदा और माही नदी की कुछ घाटियों में भी माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं।

- गुजरात में लांघनाज और पश्चिम बंगाल में बिहारनपुर भी महत्वपूर्ण मेसोलिथिक स्थल हैं। लांघनाज से जंगली जानवरों (गैंडा, काले हिरण, आदि) की हड्डियां खुदाई की गई हैं।

- इन स्थलों से कई मानव कंकाल और बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ्स भी प्राप्त हुए हैं।

- हालांकि अधिकांश मेसोलिथिक स्थलों पर मिट्टी के बर्तन अनुपस्थित हैं, लेकिन यह लांघनाज (गुजरात) और मिर्जापुर (उ.प्र.) के काइमुर क्षेत्र में पाया गया है।

निओलिथिक युग (8000 ई.पू. – 4000 ई.पू.)

- निओलिथिक युग: विश्व स्तर पर लगभग 9000 ई.पू. में शुरू हुआ।

- निओलिथिक क्रांति: कृषि की शुरुआत, शिकारी-इकट्ठा करने वाले से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन।

- दक्षिण भारत में निओलिथिक चरण: 2000 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक का अनुमान।

- सबसे पहले की खेती समुदाय: इस अवधि के दौरान उभरे।

- उपकरण: खेती के लिए पत्थर की खुरपी और खोदने वाली छड़ें।

- रिंग स्टोन्स: फसलों की खेती में सुधार के लिए उपकरणों से जुड़े।

- मुख्य फसलें: रागी (फिंगर मिलेट) और घोड़े की दाल (कुलथी) की खेती।

- मेहरगढ़: भारतीय उपमहाद्वीप में एक उन्नत निओलिथिक समाज।

- फसलें: गेहूं और कपास की खेती।

- आवास: मिट्टी के ईंटों के घरों का उपयोग।

- महत्व: कृषि में संक्रमण ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा दिया।

निओलिथिक युग की विशेषताएँ

उपकरण और हथियार: माइक्रोलिथिक ब्लेड और चमकाए गए पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया गया, साथ ही सेल्ट का उपयोग जमीन पर और चमकाए गए हाथ के कुल्हाड़ियों के लिए किया गया। हड्डी के उपकरण जैसे सुइयाँ, स्क्रैपर्स, बोरर्स, और तीर के सिर भी सामान्य थे, जो खेती और शिकार जैसे विभिन्न कार्यों में मदद करते थे।

कृषि: नवपाषाणकाल के लोग भूमि की खेती करते थे, रागी और घोड़े की दाल जैसी फसलें उगाते थे, और मवेशियों, भेड़ों और बकरियों का पालन करते थे।

मिट्टी के बर्तन: खाद्य सामग्री को संग्रहित करने और पकाने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। प्रकारों में ग्रेवेयर, काले-चमकदार बर्तन, और मैट इम्प्रेस्ड बर्तन शामिल थे, जो शुरू में हाथ से बनाए गए लेकिन बाद में पैर के पहियों का उपयोग करके बनाए गए।

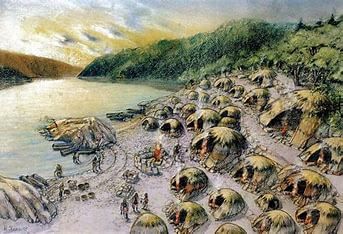

आवास और स्थायी जीवन: नवपाषाणकाल के लोग मिट्टी और काई के घरों में रहते थे, जो एक अधिक स्थायी जीवन जीते थे। उन्होंने नाव बनाने और वस्त्र उत्पादन में भी कौशल विकसित किया, जिसमें कपास, ऊन का कातना और कपड़ा बुनाई शामिल थी।

निवास पैटर्न: नवपाषाणकाल के निवास मुख्यतः पहाड़ी नदी की घाटियों, चट्टानी आश्रयों, और पहाड़ियों के किनारों पर स्थित थे, जो पत्थर के उपकरणों और हथियारों पर निर्भर थे।

तकनीकी प्रगति: 9000 ई.पू. से 3000 ई.पू. के बीच, पश्चिमी एशिया में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई, जिसमें खेती, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, घर बनाना, और पशु पालन शामिल थे। हालाँकि, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का आरंभ लगभग छठी सहस्त्राब्दी ई.पू. में हुआ।

कुल्हाड़ियों के प्रकार और निवास क्षेत्र: नवपाषाणकाल के निवास को तीन मुख्य प्रकार की कुल्हाड़ियों द्वारा पहचाना गया:

- उत्तर-पश्चिमी समूह: गोल किनारों के साथ आयताकार कुल्हाड़ियाँ।

- उत्तर-पूर्वी समूह: आयताकार बट वाले चमकाए गए पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, कभी-कभी कंधेदार फावड़े के साथ।

- दक्षिणी समूह: अंडाकार किनारों और नुकीले बट वाली कुल्हाड़ियाँ।

महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल:

कोल्डीहवा और महागढ़ (इलाहाबाद के दक्षिण): वृत्ताकार झोपड़ियाँ, हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन, चावल की खेती के प्रमाण।

- मेहरगढ़ (बलूचिस्तान, पाकिस्तान): सूरज-सुखाए गए ईंटों के मकान, कपास और गेहूँ की खेती।

- बुर्जाहोम (कश्मीर): गड्ढे में बने घर, घरेलू कुत्तों का अपने मालिकों के साथ दफनाना, पॉलिश की गई पत्थर और हड्डी के उपकरणों का उपयोग।

- गुफ्कराल (कश्मीर): गड्ढे में बने घर, पत्थर के उपकरण, घरों के भीतर कब्रिस्तान।

- चिरंद (बिहार): हड्डी के उपकरण और हथियारों का उपयोग।

- पिकलीहाल, ब्रहमगिरी, मास्की, टक्कालकोटा, हल्लूर (कर्नाटका): मवेशी पालन, भेड़ और बकरियों का पालतू बनाना, राख के ढेरों की खोज।

- बेलन घाटी (Vindhyas के उत्तरी कगार और नर्मदा घाटी का मध्य भाग): पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नवपाषाण युग का अनुक्रम।

- गेरो पहाड़ (मेघालय): उत्तर-पूर्वी सीमा पर नवपाषाण उपकरण प्राप्त हुए।

- उड़ीसा और छोटानागपुर पहाड़ी क्षेत्र: नवपाषाण सेल्ट्स, कुल्हाड़ी, आदज़, चाकू आदि की खोज।

इसे ताम्र युग के रूप में भी जाना जाता है, यह नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण है, जिसमें ताम्र और पत्थर दोनों के उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

धातु का उपयोग: ताम्र का उपयोग पत्थर के साथ मिलकर उपकरण बनाने में किया गया, जो प्रौद्योगिकी और धातुकर्म में एक महत्वपूर्ण उन्नति को दर्शाता है।

धातुकर्म का उदय: ताम्र युग की समुदायों ने ताम्र अयस्क को पिघलाना और ताम्र के उपकरण और कलाकृतियाँ बनाना शुरू किया, जो धातुकर्म कौशल के विकास को दर्शाता है।

कृषि का निरंतरता: कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनी रही, जिसमें गेहूँ, जौ और बाजरा जैसी फसलों की खेती नवपाषाण युग से जारी रही।

निवास पैटर्न: समुदाय मुख्यतः स्थायी थे, जो कृषि, पशुपालन और शिल्प उत्पादन में लगे हुए थे।

व्यापार नेटवर्क: धातु उपकरणों के आगमन के साथ, व्यापार नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे वस्तुओं का आदान-प्रदान व्यापक क्षेत्रों में हुआ।

शिल्प विशेषज्ञता: ताम्र युग के दौरान शिल्प विशेषज्ञता का उदय हुआ, जिसमें कारीगर व्यापार और स्थानीय उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरण और अन्य कलाकृतियाँ उत्पादन करते थे।

कलात्मक अभिव्यक्ति: कलात्मक अभिव्यक्ति फलने-फूलने लगी, जिसमें मिट्टी के बर्तनों पर जटिल डिजाइन और चित्रण थे, जो उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं।

दफनाने की रीति: दफनाने की रीति में भिन्नता थी, कुछ समुदाय अग्नि cremation करते थे जबकि अन्य दफनाने के साथ कब्र के सामान के साथ जुड़े रहते थे, जो विविध सांस्कृतिक प्रथाओं को दर्शाता है।

क्षेत्रीय भिन्नताएँ: ताम्र युग में सामग्री संस्कृति, निवास पैटर्न और तकनीकी उन्नति में क्षेत्रीय भिन्नताएँ थीं, जो उस समय मानव समाजों की विविधता को दर्शाती हैं।

ताम्र युग की साइटें

हरप्पा: सिंधु घाटी में हरप्पा एक महत्वपूर्ण चाल्कोलिथिक स्थल था, जो धातुकर्म और शहरी योजना के प्रमाण दिखाता है।

मोहनजोदड़ो: सिंधु घाटी का एक अन्य प्रमुख स्थल, मोहनजोदड़ो, चाल्कोलिथिक काल के दौरान उन्नत शहरीकरण, कारीगरी विशेषज्ञता, और व्यापार नेटवर्क का प्रमाण प्रदर्शित करता है।

बनावाली: हरियाणा, भारत में स्थित, बनावाली एक महत्वपूर्ण चाल्कोलिथिक स्थल है, जो इसके सुव्यवस्थित बस्तियों, उन्नत जल निकासी प्रणाली, और तांबे के गलाने के प्रमाण के लिए जाना जाता है।

गणेश्वर: राजस्थान, भारत में, गणेश्वर अपनी तांबे की कलाकृतियों के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें उपकरण और आभूषण शामिल हैं, जो प्रारंभिक धातुकर्म गतिविधियों को दर्शाते हैं।

घालिगाई: बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित, घालिगाई एक प्रारंभिक चाल्कोलिथिक स्थल है, जो इसके विशिष्ट बर्तनों और तांबा धातुकर्म के प्रमाण के लिए जाना जाता है।

आहर-बसंती संस्कृति: राजस्थान, भारत में पाई जाने वाली यह संस्कृति चाल्कोलिथिक काल से जुड़ी है और इसके विशिष्ट बर्तनों और तांबे की कलाकृतियों के लिए जानी जाती है।

मेहरगढ़: पाकिस्तान में, मेहरगढ़ का निवास निओलिथिक से चाल्कोलिथिक काल तक लगातार रहा, जो पत्थर से तांबे के उपकरणों में संक्रमण और प्रारंभिक शहरीकरण पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

आयरन एज एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतीक है जिसमें लोहे के उपकरणों और हथियारों का व्यापक उपयोग होता है, जो तांबे और कांसे की जगह लेते हैं।

- धातुकर्म क्रांति: लोहे के अयस्क की खोज और उपयोग ने मानव समाजों में क्रांति लाने का काम किया, जिससे युद्ध, कृषि, और कारीगरी में महत्वपूर्ण बदलाव आए।

- आयरन स्मेल्टिंग: लोहे के अयस्क से लोहे को निकालने और उसे उपकरणों और हथियारों में ढालने के लिए निर्माण और कास्टिंग की तकनीकें विकसित की गईं।

- युद्ध पर प्रभाव: लोहे के हथियारों, जैसे कि तलवारें, भाले, और कवच, की उपलब्धता ने सैन्य रणनीतियों और युद्ध को बदल दिया, जिससे शक्तिशाली साम्राज्यों और राज्यों का उदय हुआ।

- कृषि में उन्नति: लोहे के उपकरण, जैसे कि हल और दरांती, ने कृषि उत्पादकता में सुधार किया, जिससे बड़े भूमि क्षेत्रों की खेती और अधिशेष भोजन का उत्पादन संभव हुआ।

- शहरीकरण: आयरन एज में शहरी केंद्रों की वृद्धि और जटिल समाजों का उदय हुआ, जिसमें केंद्रीकृत शासन, विशेषीकृत श्रम, और व्यापार नेटवर्क शामिल थे।

- कला और सांस्कृतिक विकास: आयरन एज के समाजों ने विस्तृत कलात्मक काम किए, जिसमें मूर्तिकला, बर्तन, और धातुकार्य शामिल हैं, जो सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक जटिलता को दर्शाते हैं।

- व्यापार और विनिमय: व्यापार नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिसने वस्तुओं, विचारों, और तकनीकों का आदान-प्रदान संभव बनाया, जिससे सांस्कृतिक फैलाव और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।

- दफन प्रथाएँ: दफन की आदतें विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों में भिन्न थीं, कुछ समाजों ने विस्तृत दफन अनुष्ठान किए और कुलीन वर्ग के लिए भव्य समाधियां बनाईं।

- पतन और संक्रमण: आयरन एज के अंत के करीब, नए साम्राज्यों का उदय और नई तकनीकों, जैसे कि सिक्के और लेखन, का परिचय अगले ऐतिहासिक काल में संक्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|