साहित्य, धर्म, आर्थिक स्थितियाँ और संस्कृति: वेदिक काल | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

साहित्य

- वेद का अर्थ ज्ञान है, जो कि विद (जानना) से निकला है। इन्हें अपौरुषेय (मानव द्वारा नहीं बनाया गया) और नित्य (शाश्वत) के शीर्षकों से जाना जाता है।

- वेदिक काल का साहित्य: वेद चार विभिन्न श्रेणियों के साहित्यिक रचनाओं में विभाजित हैं, अर्थात् मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद।

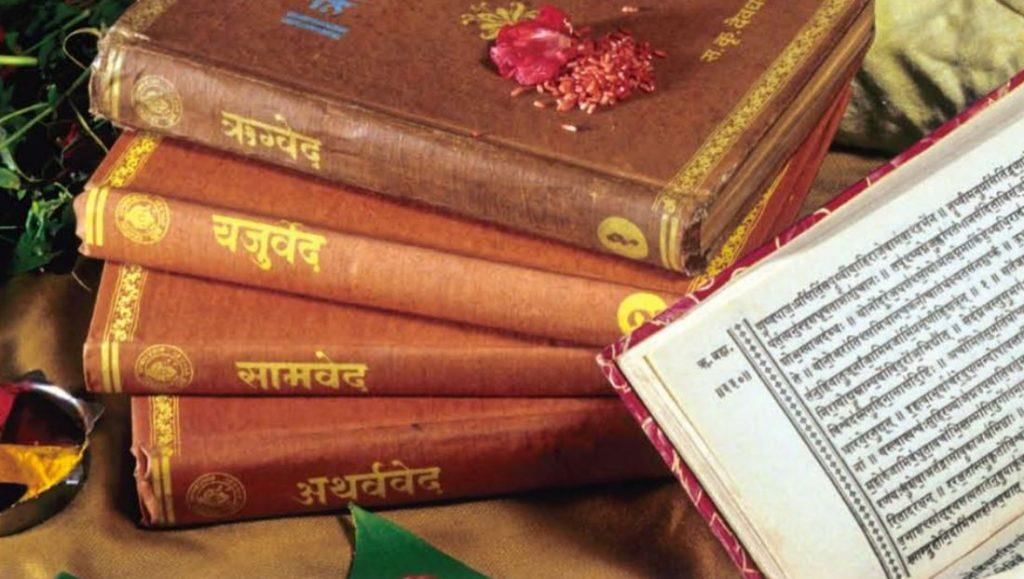

- मंत्र: (उक्ति, गीत, सूत्र) वेदिक साहित्य की सबसे पुरानी श्रेणी है और इसे चार संहिताओं (या संग्रहों) में वितरित किया गया है; ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, और Atharva Veda संहिता। पहले तीन को त्रै (तीन गुना ज्ञान) कहा जाता है।

- ऋग्वेद संहिता: यह विभिन्न देवताओं की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है। इन्हें होट्री नामक पुजारी द्वारा उच्चारित किया जाता था। इसमें 1028 स्तोत्र हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं और कभी-कभी 8 अष्टकाओं में। लेकिन पूर्ववर्ती विभाजन अधिक लोकप्रिय है। II-VII मंडल सबसे पुराने हैं और इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है। इन्हें ग्रीत्समद, विष्वामित्र, वासुदेव, आत्रि, भारद्वाज, और वशिष्ठ को श्रेय दिया जाता है। मंडल VIII को कन्व और अंगिरस को तथा मंडल IX को सोमा को श्रेय दिया जाता है। यह हमें ऋग्वेदिक भारत के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की झलक देता है।

- सामवेद संहिता: (गायन की पुस्तकें) - इसके सभी श्लोकों में से 75 को छोड़कर सभी सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन श्लोकों को गाने के उद्देश्य से संगीत दिया गया है। इसके गीतों को कुछ बलिदान के अवसर पर एक विशेष वर्ग के पुजारियों द्वारा गाने के लिए निर्धारित किया गया था, जिन्हें उद्गातृ कहा जाता है। यह दिखाता है कि आर्य संगीत को पसंद करते थे और केवल शुद्धतावादी नहीं थे।

- यजुर्वेद संहिता: (बलिदान प्रार्थनाओं की पुस्तक) - यह बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें अनुष्ठान और स्तोत्र दोनों शामिल हैं। इसे अध्वर्यु द्वारा उच्चारित किया जाता है।

- इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- (a) श्याम यजुर्वेद (काला यजुर्वेद) - यह पुराना है और इसमें पाठ के अतिरिक्त गद्य में टिप्पणी शामिल है।

- (b) शुक्ल यजुर्वेद (सफेद यजुर्वेद) - इसमें केवल निर्देश होते हैं।

- अथर्व वेद संहिता: (जादुई सूत्रों की पुस्तक) जिसे गैर-आर्य कार्य के रूप में भी जाना जाता है, इसके कुछ स्तोत्र ऋग्वेद के सबसे पुराने स्तोत्रों के समान पुराने हैं। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह ऋग्वेद के समान है, हालाँकि इसकी आत्मा अलग है। इसे 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है।

(1) उपनिषद - यह गीतों, मंत्रों और जादुई उचारनों का संग्रह है जो बीमारी के उपचार, सामंजस्य की बहाली और बुरे आत्मा के निष्कासन आदि के लिए हैं।

ऐतरेय और कौषीतकी उपनिषदें ऋग्वेद से संबंधित हैं। छांदोग्य और केन उपनिषद सामवेद से संबंधित हैं। तैत्तिरीय, कथा और श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। बृहदारण्यक और ईश शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। प्रश्न, मुण्डक और मुण्डक्य अथर्ववेद से संबंधित हैं।

- छांदोग्य और केन उपनिषद सामवेद से संबंधित हैं।

(2) ब्राह्मण - ये वैदिक से बाद के ब्राह्मणical सामाजिक व्यवस्था में संक्रमण का संकेत देते हैं।

वे बलिदानों के अर्थ और उन्हें करने के तरीकों की व्याख्या करते हैं। ये वेदों के विभिन्न स्तोत्रों पर टिप्पणियाँ हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं। प्रत्येक ब्राह्मण एक सामहिता के साथ संबंधित है। तीन ब्राह्मणों में गैर-आर्यनों के बारे में बहुत सारी जानकारी है और यह भी बताते हैं कि गैर-आर्यनों को आर्य fold में कैसे शामिल किया जाना चाहिए।

- ऋग्वेद के लिए - ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकी ब्राह्मण।

- सामवेद के लिए - तांड्य-महा ब्राह्मण, सद्विंसा ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण।

- यजुर्वेद के लिए - शतपथ ब्राह्मण; यह सभी ब्राह्मणों में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण है; यह पंचाला से विद्येह तक की संस्कृति के विकास को दर्शाता है।

- अथर्ववेद के लिए - गोपाथ ब्राह्मण।

चार वेद

विभिन्न वेदों से जुड़े ब्राह्मणों के बीच का अंतर इस तथ्य में निहित है कि संबंधित वेदों के ब्राह्मण विभिन्न पुरोहितों के कार्य से संबंधित हैं। उनके मूलभूत सिद्धांतों के संदर्भ में सभी ब्राह्मण एक दूसरे के साथ बहुत हद तक सहमत हैं।

- आरण्यक (जंगल की पुस्तक) - ये लकड़ी में रहने वाले साधुओं के लिए जंगल में दिए जाने वाले निर्देशों की पुस्तकें हैं।

- ये ब्राह्मणों के उपसंहार के रूप में पाए जाते हैं। यह अनुष्ठानिक से दार्शनिक विचार में संक्रमण का संकेत देता है।

- उपनिषद (गुप्त या गूढ़ सिद्धांत) - इसका नाम उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है "किसी के पास बैठना"। - कुल 108 उपनिषद हैं। - ये दार्शनिक चरित्र की गहरी विचारधाराएं हैं जो ब्रह्मा और आत्मा के दो अवधारणाओं के चारों ओर घूमती हैं।

द्रविड़ और आर्य संस्कृति के बीच तुलना

- द्रविड़ियों ने आर्यन वर्णाश्रम के समान कोई सामाजिक सिद्धांत की शुरुआत नहीं की और न ही इसका पालन किया—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

- जाति व्यवस्था, जो कि आर्यन समाज की मूल संरचना थी, द्रविड़ समाज में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी।

- द्रविड़ियों के विवाह गठबंधनों के नियम आर्यनों से मौलिक रूप से भिन्न थे।

- द्रविड़ियों को अपने रक्त संबंधियों में विवाह करने की अनुमति थी, जबकि आर्यनों को इस विशेषाधिकार से वंचित किया गया था।

- द्रविड़ियों का सामाजिक तंत्र मातृसत्तात्मक था, जो आर्यनों के पितृसत्तात्मक तंत्र के विपरीत था।

- उनका जीवनयापन, रीति-रिवाज, शिष्टाचार, धर्म और भाषाएँ आर्यनों से भिन्न थीं।

संस्कृति महत्वपूर्ण रीति-रिवाज

संस्कृति महत्वपूर्ण रीतियाँ

संस्कृति के महत्वपूर्ण अनुष्ठान

- राजसूय: राजा का प्रभाव अनुष्ठानों द्वारा बढ़ाया जाता था। उसने यह बलिदान किया, जो उसे सर्वोच्च शक्ति देने वाला माना जाता था।

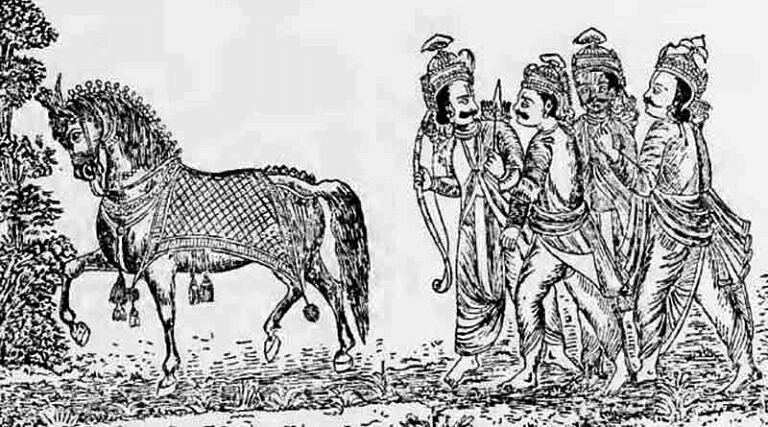

- अश्वमेध: एक राजा ने अश्वमेध का अनुष्ठान किया, जिसका अर्थ था उस क्षेत्र पर बिना किसी प्रश्न के नियंत्रण, जहाँ शाही घोड़ा बिना किसी रुकावट के दौड़ा।

अश्वमेध अनुष्ठान

- वाजपेय: एक राजा ने वाजपेय या रथ दौड़ का आयोजन किया, जिसमें शाही रथ को अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दौड़ जीतने के लिए बनाया गया।

मुख्य पुरोहित चार मुख्य पुरोहित जो श्रौत बलिदान करने में लगे थे, उन्हें होतृ (आह्वान करने वाला), अध्वर्यु (बलिदान का कार्यान्वयन करने वाला), उद्गातृ (गायक), और ब्राह्मण (उच्च पुरोहित) कहा जाता था।

- होतृ: उन्होंने ऋग्वेद संहिता का पाठ किया।

- उद्गातृ: उन्होंने सोम बलिदान पर साम संहिता के गीत गाए।

- अध्वर्यु: बलिदान में शामिल शारीरिक कार्य करने वाले अध्वर्यु पुरोहितों द्वारा यजुर्वेद संहिता के सूत्रों का उच्चारण किया जाना था।

विवाह के प्रकार

- (i) ब्रह्म: एक उचित दहेज वाली कन्या का विवाह समान वर्ग के पुरुष से।

- (ii) दैव: इस प्रकार के विवाह में, पिता अपनी पुत्री को एक बलिदान पुरोहित को उसके शुल्क के रूप में देता है।

- (iii) अर्ज: इस प्रकार के विवाह में, दहेज के स्थान पर एक गाय और एक बैल का प्रतीकात्मक दाम दिया जाता है।

- (iv) प्रजापत्य: पिता कन्या को बिना दहेज और बिना दाम की मांग के देता है।

- (v) गंधर्व: दो पक्षों की सहमति से विवाह, जिसे केवल वचनबद्धता द्वारा समारोहित किया जा सकता है।

- (vi) अस्रु: असुर विवाह, जिसमें दुल्हन को उसके पिता से खरीदा जाता था, सभी पवित्र ग्रंथों द्वारा नकारात्मक दृष्टि से देखा गया, हालांकि आरीशाश्त्र इसे बिना आलोचना के स्वीकार करता है।

- (vii) राक्षस: राक्षस विवाह, या अपहरण द्वारा विवाह, विशेष रूप से योद्धाओं द्वारा प्रचलित था।

- (viii) पैशाच: यह सोते समय, मानसिक रूप से विक्षिप्त या नशे में लड़की का प्रलोभन देना था।

इन आठ प्रकारों में पहले चार आमतौर पर अनुमोदित थे और ब्राह्मणों के लिए स्वीकार्य थे। अन्य रूपों को धार्मिक लोगों द्वारा विभिन्न डिग्री के नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया। गंधर्व विवाह, जो अक्सर केवल एक संबंध से अधिक नहीं होता, को आश्चर्यजनक रूप से सम्मानित किया गया। गंधर्व विवाह का एक विशेष रूप स्वयंवर या "स्वयं-चयन" था।

विवाह के प्रकार

- ब्रह्मा: एक उचित दहेज वाली लड़की का उसी वर्ग के पुरुष से विवाह।

- दैव: इस प्रकार के विवाह में, पिता एक बेटी को अपने शुल्क के हिस्से के रूप में एक यज्ञ पुरोहित को देता है।

- अर्सा: इस प्रकार के विवाह में, दहेज के स्थान पर एक गाय और एक बैल का प्रतीकात्मक दाम दिया जाता है।

- प्रजापत्य: पिता लड़की को दहेज के बिना और दाम की मांग किए बिना देता है।

- गंधर्व: दो पक्षों की सहमति से विवाह, जिसे केवल एक-दूसरे से वचन देने से सम्पन्न किया जा सकता है।

- अस्रुआ: असुर विवाह, जिसमें दुल्हन को उसके पिता से खरीदा जाता था, सभी पवित्र ग्रंथों द्वारा नकारात्मक रूप से देखा जाता था, हालांकि आर्यशास्त्र ने इसे बिना आलोचना के अनुमति दी।

- राक्षस: राक्षस विवाह, या अपहरण द्वारा विवाह, विशेष रूप से योद्धाओं द्वारा प्रचलित था।

- पैशाच: यह सोते हुए, मानसिक रूप से विक्षिप्त या शराबी लड़की का प्रलोभन था।

इन आठ प्रकारों में पहले चार आमतौर पर स्वीकृत थे और ब्राह्मणों के लिए स्वीकार्य थे। अन्य प्रकारों को धार्मिक लोगों द्वारा विभिन्न डिग्री के अस्वीकृति के साथ देखा गया। गंधर्व विवाह, जो अक्सर केवल एक संबंध में बदल सकता था, उसे आश्चर्यजनक रूप से सम्मानित किया गया। गंधर्व विवाह का एक विशेष रूप था स्वयंवर या "स्व-चुनाव"।

दार्शनिक प्रणालियाँ

प्राचीन काल में कई विचारधाराएँ प्रचलित थीं, लेकिन हम उनमें से नौ को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मानते हैं।

वे हैं: चार्वाक, जैन, बुद्ध, वैशेषिक, न्याय, संख्य, योग, मीमांसा, और वेदांत।

ये दो समूहों में विभाजित हैं: आस्तिक और नास्तिक; पहले का विश्वास वेदों के प्राधिकार में है और दूसरे का इसे अस्वीकार करता है। पहले तीन प्रणालियाँ नास्तिक हैं और सभी अन्य आस्तिक हैं। जैन और बुद्ध की दार्शनिक स्कूलों पर अलग से चर्चा की जाएगी।

धर्म

- ऋग्वेदिक काल

- प्राकृतिकता और मानवाकृतिपूर्णता—व्यक्तित्व देना।

- बहु-देववाद और हेनोथेइज़्म या कथेनोथेइज़्म—कई देवताओं की पूजा की जाती थी और एकेश्वरवाद की ओर बढ़ा। कोई मूर्तिपूजा नहीं थी।

- एकेश्वरवादी धारणा हिरण्यगर्भ (सोने का बीज) और विश्वकर्मा (सभी सृष्टि करने वाला) के लिए समर्पित गीतों में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

- पुनर्जन्म (आत्मा का पुनःप्रवेश) का विचार ऋग्वेदिक काल में विकसित नहीं हुआ था।

बाद का वेदिक काल

- इंद्र और अग्नि ने अपनी महत्ता खो दी।

- प्रजापति (सृष्टिकर्ता) सर्वोच्च बन गए।

- बाद के वेदिक काल में धर्म को पहले के ऋग्वेदिक सभ्यता से अलग किया जा सकता है, क्योंकि नए देवताओं और देवियों की पूजा की जाने लगी।

- ऋग्वेदिक काल के महान देवता जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य आदि पीछे हट गए और कई देवता जैसे विष्णु, रुद्र आदि प्रमुखता में आए।

- ‘पुषण’ को सुद्रों का देवता माना गया।

- लोगों ने नाग की भी पूजा की।

- उनका विश्वास जादू, तंत्र, मंत्र और आत्माओं में था।

- लोगों का आत्मा, कर्म, माया, मुक्ति और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास था।

- तपस्विता ने वेदिक बलिदानों की सर्वोच्चता को चुनौती दी।

आर्थिक स्थिति

वेदिक काल के दौरान आर्थिक स्थिति ऋग्वेदिक काल

पादभूमि अर्थव्यवस्था

- हल चलाने वाली कृषि ने खाद्य आपूर्ति को अधिक नियमित बना दिया।

- इनके पास कृषि से संबंधित मौसमी ज्ञान था।

- ऋग्वेद में उल्लेखित प्रमुख उद्योगों में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चमड़े के काम करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आदि शामिल हैं।

- इन लोगों ने औजार बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया।

- ऋग्वेद में ज्ञात सिंचाई के अलावा, कई बार खाद के उपयोग का उल्लेख किया गया है।

- ऋग्वेद में यव (संभवतः बार्ली) के स्थान पर कई प्रकार के अनाज का उल्लेख किया गया है।

- पहली बार वेदिक लोगों ने दोआब में चावल से परिचित हुए। इसे वेदिक पाठों में वृहि कहा गया है, और हस्तिनापुर से प्राप्त अवशेष आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।

- विभिन्न अनाजों के मौसमी चक्र का संक्षेप में वर्णन तैत्तिरीय संहिता में किया गया है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|