मौर्य साम्राज्य | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

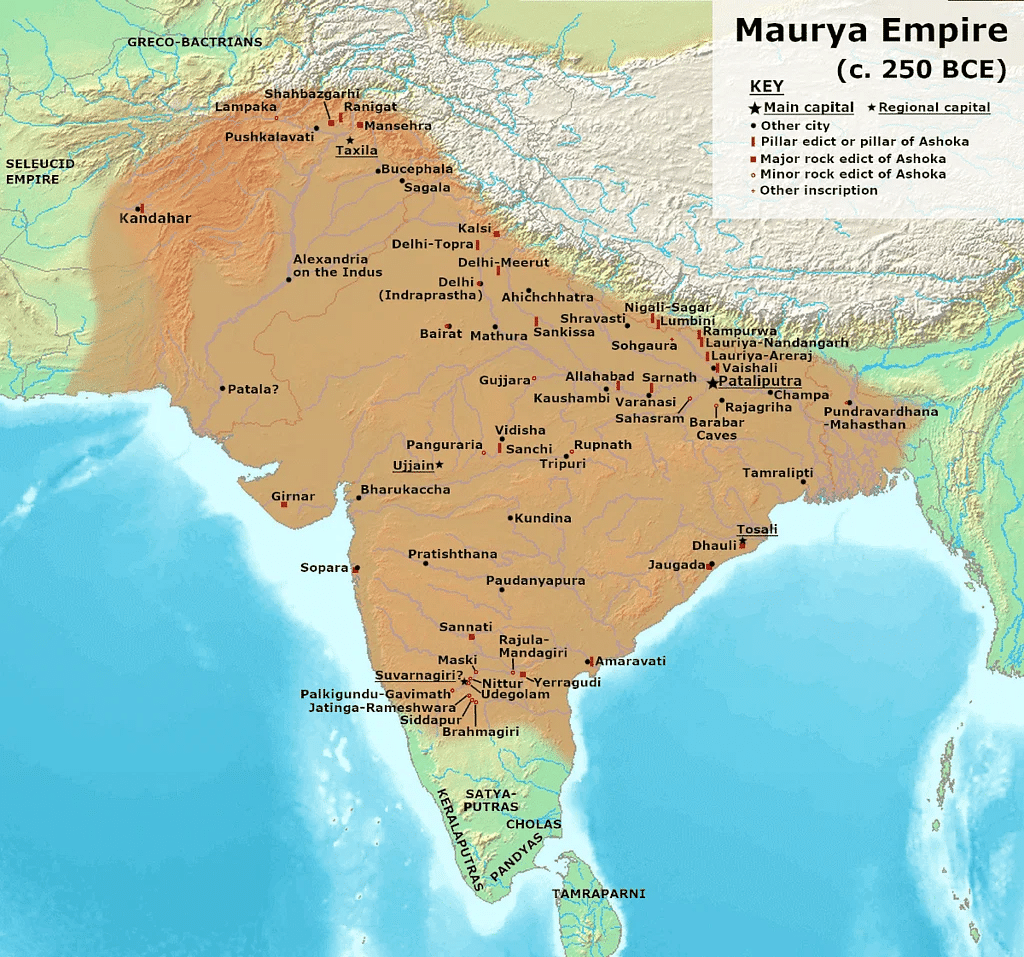

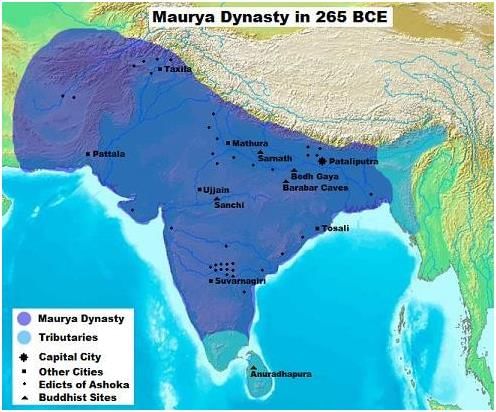

मौर्य साम्राज्य एक भौगोलिक रूप से विस्तृत लौह युग का ऐतिहासिक साम्राज्य था, जो मगध में स्थित था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। यह साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुखता से रहा। दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से को शामिल करते हुए, मौर्य साम्राज्य ने इंडो-गंगा मैदानी क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा केंद्रीकरण प्राप्त किया, और इसकी राजधानी पटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में थी। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक इकाई था, जो अशोक के शासनकाल में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर (1.9 मिलियन वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ था।

मौर्य साम्राज्य – मौर्यों का उदय

- मौर्य साम्राज्य से पहले, नंद साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। नंद साम्राज्य एक बड़ा, सैन्यवादी, और आर्थिक रूप से शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने महाजनपदों पर विजय प्राप्त की थी।

- कई किंवदंतियों के अनुसार, चाणक्य पटलिपुत्र, मगध, नंद साम्राज्य की राजधानी में गए, जहां चाणक्य ने नंदों के लिए एक मंत्री के रूप में काम किया।

- अपने एक यात्रा के दौरान, चाणक्य ने कुछ युवकों को ग्रामीण खेल खेलते हुए देखा, जो पिच बैटल का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें युवा चंद्रगुप्त में शाही गुण दिखाई दिए, जो शासन के लिए उपयुक्त थे।

- इसके अलावा, अलेक्ज़ेंडर के उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण के बाद उस क्षेत्र में विदेशी शक्तियों से बहुत अशांति का सामना करना पड़ा। उस समय उस क्षेत्र पर इंडो-ग्रीक शासकों का शासन था।

- चंद्रगुप्त ने एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण, कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर राजगद्दी पर काबिज हो गए।

मौर्य साम्राज्य – वंशावली

मौर्य साम्राज्य

मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक

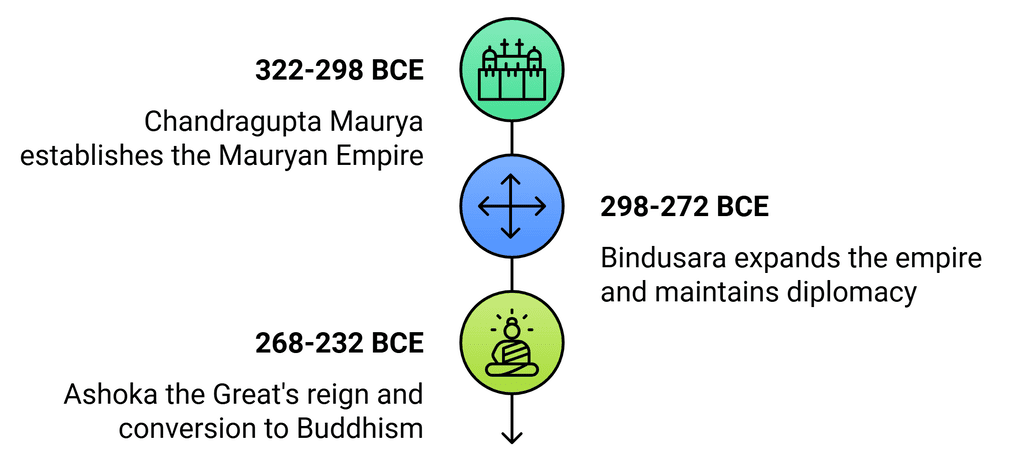

हालाँकि मौर्य राजवंश के कई शासक थे, उनमें से केवल 3 शासक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। वे हैं:

- चंद्रगुप्त मौर्य (322-298 ई.पू.)

- बिंदुसार (298-272 ई.पू.)

- अशोक (268-232 ई.पू.)

मौर्य साम्राज्य के संस्थापक

- चंद्रगुप्त की शुरुआत रहस्य में लिपटी हुई है।

- ग्रीक ग्रंथों (प्राचीनतम) में उन्हें गैर-युद्धशील वंश का बताया गया है।

- हिंदू ग्रंथों के अनुसार, वह कौटिल्य का शिष्य था जो निम्न जाति से था (संभवतः एक शूद्र महिला का पुत्र)।

- अधिकांश बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, वह एक क्षत्रिय था।

- यह अक्सर माना जाता है कि वह एक अनाथ युवक था जो गरीब परिवार से था और कौटिल्य द्वारा पढ़ाया गया था।

- ग्रीक अभिलेखों में उन्हें "सैंड्रोकोट्टोस" नाम से जाना जाता है।

- अलेक्ज़ेंडर ने 324 ई.पू. में भारत पर आक्रमण छोड़ दिया, और एक वर्ष के भीतर, चंद्रगुप्त ने देश के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में कई ग्रीक-शासित नगरों को हराया।

- कौटिल्य ने एक रणनीति बनाई, जिसे चंद्रगुप्त ने लागू किया।

- उन्होंने अपनी भाड़े की सेना बनाई।

- फिर वे मगध की ओर बढ़े।

- लगभग 321 ई.पू. में, उन्होंने धनानंद को एक श्रृंखला के संघर्षों में हराया, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई।

- 305 ई.पू. में, उन्होंने सेलेयुकस निकेटर के साथ एक संधि की जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त किया।

- उन्होंने सेलेयुकस निकेटर की बेटी से विवाह भी किया।

- कुछ स्थानों जैसे कि कलिंग और दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़कर, चंद्रगुप्त ने एक विस्तारवादी कार्यक्रम की अगुवाई की, जिसने वर्तमान भारत के लगभग पूरे हिस्से को अपने शासन में लाया।

- उन्होंने 321 ई.पू. से 297 ई.पू. तक शासन किया।

- उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में त्याग पत्र दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए।

- उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन किंवदंती के अनुसार, श्रवणबेलगोला में उन्होंने उपवास करके आत्महत्या कर ली।

मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक – बिन्दुसार

- बिन्दुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। यह कई ग्रंथों, जैसे कि पुराण और महावंश में प्रमाणित है।

- अपने कार्यकाल के दौरान, चाणक्य ने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की।

- बिन्दुसार ने ग्रीस के साथ सौहार्दपूर्ण कूटनैतिक संबंध बनाए रखे। डेमाचुस सलेकिड सम्राट एंटिओकस I का प्रतिनिधि बिन्दुसार के दरबार में था।

- बिन्दुसार अपने पिता चंद्रगुप्त के विपरीत (जो अंततः जैन धर्म में परिवर्तित हो गए थे), अजीविका संप्रदाय से संबंधित था।

- बिन्दुसार के गुरु, पिंगलवत्स (जैनसना), एक अजीविका ब्राह्मण थे।

- ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, बिन्दुसार लगभग 270 ईसा पूर्व में निधन हो गए।

- बिन्दुसार को मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें उन्होंने मैसूर को भी शामिल किया।

- उन्होंने सोलह राष्ट्रों को मौर्य साम्राज्य में एकीकृत किया, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया।

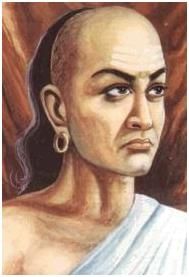

चाणक्य (कौटिल्य)

- चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और मुख्य मंत्री।

- वह तक्षशिला के शिक्षक और विद्वान थे।

- विष्णुगुप्त और चाणक्य उनके अन्य नाम हैं।

- वह बिन्दुसार के महल में भी एक मंत्री थे।

- उन्हें नंद साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ाई और अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के विकास का मुख्य योजनाकार माना जाता है।

- अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो राज्य नीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर आधारित है, जिसे उन्होंने लिखा।

- यह कार्य 15 खंडों और 180 अध्यायों में विभाजित है।

- मुख्य अवधारणा तीन भागों में विभाजित है: राजा, मंत्री परिषद, और सरकारी विभाग।

- इसमें आपराधिक और नागरिक कानून, युद्ध कूटनीति, व्यापार और बाजारों की जानकारी, मंत्रियों और जासूसों की जांच की प्रणाली, शाही जिम्मेदारियाँ, नैतिकता, सामाजिक कल्याण, कृषि, खनन, धातुकर्म, चिकित्सा, और वन जैसे विषय शामिल हैं।

- चाणक्य को अक्सर "भारतीय माचियावेल्ली" के रूप में जाना जाता है।

तीसरा शासक – अशोक महान

मौर्य सम्राट बिन्दुसार और सुभद्रांगी के पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। उनके अन्य नाम देवानाम्प्रिया (संस्कृत देवानाम्रिया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय) और पियदसी थे। वह भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। उनका शासन 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला, जब उनका निधन हुआ। एक युवा राजकुमार के रूप में, अशोक एक उत्कृष्ट सेनापति थे जिन्होंने उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोहों को दबाया। सम्राट के रूप में, वह महत्वाकांक्षी और आक्रामक थे, जिन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत में साम्राज्य की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया। लेकिन उनका कलिंग (262-261 ईसा पूर्व) का विजय उनके जीवन की परिभाषित घटना साबित हुई। वह एक बौद्ध बन गए। एक बौद्ध भिक्षु, मोग्गलिपुट्टा तिस्स, उनके गुरु बने। 247 ईसा पूर्व में, अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुट्टा तिस्स ने की।

मौर्य सम्राट बिन्दुसार और सुभद्रांगी के पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। उनके अन्य नाम देवानाम्प्रिया (संस्कृत देवानाम्रिया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय) और पियदसी थे। वह भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। उनका शासन 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला, जब उनका निधन हुआ। एक युवा राजकुमार के रूप में, अशोक एक उत्कृष्ट सेनापति थे जिन्होंने उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोहों को दबाया। सम्राट के रूप में, वह महत्वाकांक्षी और आक्रामक थे, जिन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत में साम्राज्य की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया। लेकिन उनका कलिंग (262-261 ईसा पूर्व) का विजय उनके जीवन की परिभाषित घटना साबित हुई। वह एक बौद्ध बन गए। एक बौद्ध भिक्षु, मोग्गलिपुट्टा तिस्स, उनके गुरु बने। 247 ईसा पूर्व में, अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुट्टा तिस्स ने की।

- उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम मोग्गलिपुट्टा तिस्स था, उनके गुरु बने।

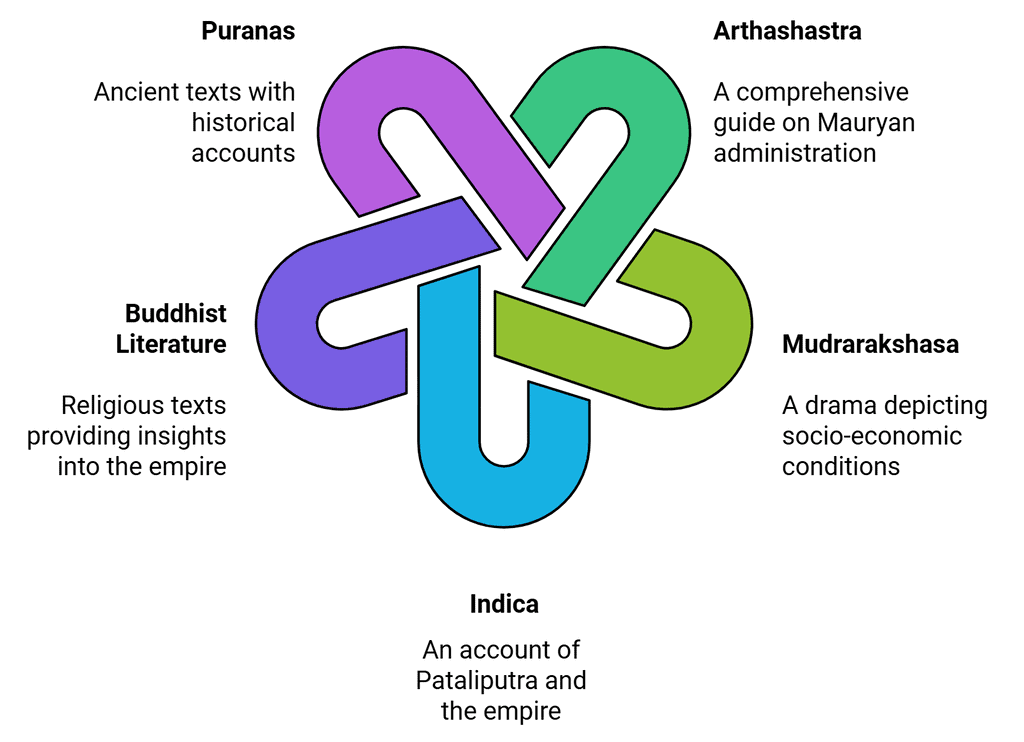

मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत

- अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया था।

- कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे।

- अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है।

- यह मौर्य शासन के कुछ शताब्दियों बाद संकलित किया गया था, फिर भी इस पुस्तक में मौर्य प्रशासन के बारे में प्रामाणिक जानकारी है।

- यह मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।

- इसमें 15 पुस्तकें और 180 अध्याय हैं, जिन्हें तीन व्यापक भागों में विभाजित किया गया है।

मुद्राराक्षस

मुद्राराक्षस एक नाटक है जिसे विशाखादत्त ने संस्कृत में लिखा है।

- यह कृति गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन यह मौर्य साम्राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का चित्रण करती है।

- इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की नंद का वर्णन है, जो कौटिल्य के मार्गदर्शन में हुआ।

इंडिका

- इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो एक ग्रीक राजदूत थे जिन्हें सेलेकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था।

- उन्होंने पटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किया।

- उनके काम पूरे रूप में उपलब्ध नहीं थे और उनके अंश ग्रीक लेखकों द्वारा इकट्ठा और संकलित किए गए थे। यह संकलन इंडिका के नाम से प्रकाशित हुआ।

इन तीन प्रमुख स्रोतों के अलावा, कुछ बौद्ध साहित्य और पुराणों में भी मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है।

शक्ति में वृद्धि

- अशोक बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, इसलिए वह उत्तराधिकारी नहीं था।

- बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसिमा को अगला राजा बनाने की इच्छा रखते थे।

- लेकिन अशोक को सैन्य और हथियारों में प्रशिक्षण मिला था और जब उसे उज्जैन का गवर्नर बनाया गया, तो उसने प्रशासक के रूप में महान कौशल दिखाया।

- बिंदुसार की मृत्यु के बाद 272 ईसा पूर्व में हुई उत्तराधिकार की लड़ाई में, अशोक अपने पिता के मंत्रियों की मदद से विजयी हुआ।

- जब वह राजा बना, तो कहा जाता था कि वह चिड़चिड़ा, निर्दयी और बहुत क्रूर था। उसने अपने कैदियों को यातना देने के लिए एक यातना कक्ष भी बनाया। इस कारण उसे चंडाशोक (क्रूर अशोक) का उपनाम मिला।

- एक बार जब वह राजा बना, तो उसने विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अपने शासन के नौवें वर्ष में, उसने कलिंग (वर्तमान ओडिशा) के साथ युद्ध किया।

बौद्ध धर्म में परिवर्तन

- 265 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ लड़ा गया युद्ध अशोक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया गया और वह कलिंगों को पराजित करने में सफल रहा।

- पूरे शहर नष्ट हो गए और युद्ध में एक लाख से अधिक लोग मारे गए।

- युद्ध की विभीषिका ने उसे इतना परेशान किया कि उसने अपने जीवन के शेष भाग के लिए हिंसा से दूर रहने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया।

- अशोक का 13वां चट्टान शिलालेख कलिंग युद्ध का जीवंत विवरण प्रस्तुत करता है।

- अब वह चंडाशोक से धर्माशोक (धर्मात्मा अशोक) बन गया।

- लगभग 263 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मोघलिपुत्त तिस्सा, एक बौद्ध भिक्षु, उसका मार्गदर्शक बना।

- अशोक ने 250 ईसा पूर्व में मोघलिपुत्त तिस्सा की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया।

अशोक का धम्म (या संस्कृत में धर्म)

अशोक ने पितृ संबंध की धारणा की स्थापना की।

- उन्होंने अपने सभी प्रजाजनों को अपने बच्चों के रूप में देखा और विश्वास किया कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजाजनों की भलाई का ध्यान रखे।

- अपने आज्ञापत्रों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि सभी को माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, और अहिंसा और सत्यता का अभ्यास करना चाहिए।

- उन्होंने जानवरों, सेवकों, और कैदियों के प्रति मानवीय व्यवहार पर जोर दिया।

- उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का समर्थन किया।

- उन्होंने युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि धम्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने का प्रयास किया।

- उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में मिशन भेजे। विशेष रूप से, उन्होंने अपने पुत्र महिन्द और पुत्री संघमित्रा को श्री लंका भेजा।

- उनके अधिकांश आज्ञापत्र पाली और प्राकृत में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में भी लिखे गए हैं। कुछ आज्ञापत्र ग्रीक में भी लिखे गए हैं। भाषा स्तंभ के स्थान पर निर्भर करती है।

अशोक के बारे में जानकारी के स्रोत

- मुख्य रूप से दो स्रोत हैं: बौद्ध स्रोत और अशोक के आज्ञापत्र।

- जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश पुरातत्वज्ञ और उपनिवेशीय प्रशासक, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के आज्ञापत्रों को पढ़ा।

- अशोकवादना (संस्कृत) जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में लिखी गई, दीपवंस और महावंस (श्री लंकाई पाली ग्रंथ) अशोक के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करते हैं।

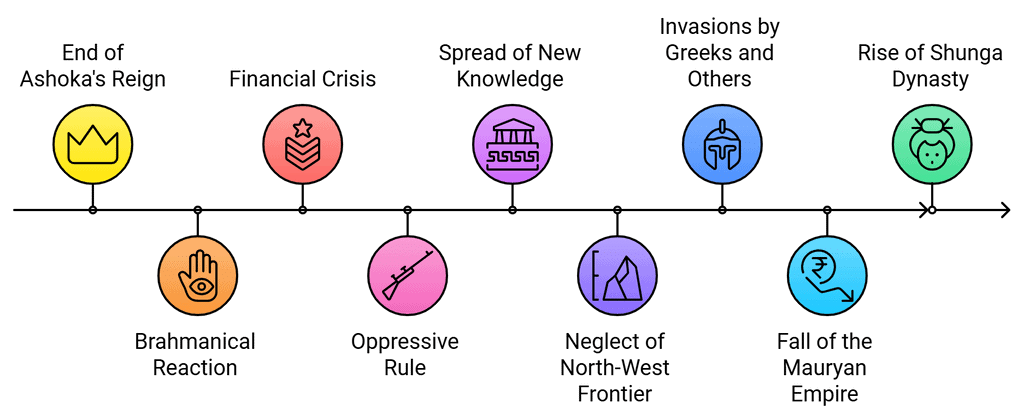

मौर्य साम्राज्य का पतन

मौर्य साम्राज्य का विघटन अशोक के शासन के अंत में 232 BCE से शुरू हुआ। इस विशाल साम्राज्य के पतन के कई कारक थे। इन कारणों पर विद्वानों के बीच काफी चर्चा होती है।

ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया

- हालांकि अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन वह जानवरों और पक्षियों के वध के खिलाफ थे और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले तंत्र-मंत्र और अनुष्ठानों को भी निषिद्ध कर दिया।

- अशोक का यह वध विरोधी दृष्टिकोण ब्राह्मणीय समाज को नुकसान पहुंचाने वाला था, जो बलिदानों के नाम पर किए गए चढ़ाव पर निर्भर थे।

- इसने ब्राह्मणों को अशोक के खिलाफ कर दिया और उनके प्रति द्वेष विकसित किया।

आर्थिक संकट

- मौर्य साम्राज्य को प्राचीन काल में सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों के सबसे बड़े रेजिमेंट के लिए जाना जाता था।

- इससे सेना और नौकरशाहों के वेतन पर बड़े खर्च हुए, जिससे आर्थिक बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

- अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को राजकोष से बड़े अनुदान दिए, जो जल्द ही समाप्त हो गए।

- बाद के समय में, खर्चों को पूरा करने के लिए सोने की बनी हुई मूर्तियों को पिघलाना पड़ा।

अत्याचारी शासन

- बिंदुसारा के शासनकाल के दौरान, तक्षशिला के लोगों ने दुष्ट नौकरशाहों के दुरशासन की शिकायत की। इसे अशोक की नियुक्ति से सुलझाया गया।

- यह घटना अशोक के शासनकाल में भी दोहराई गई। उन्होंने महामात्राओं को लोगों को बिना उचित कारण के यातना न देने का आदेश दिया।

- उन्होंने उज्जैन, तक्षशिला और तोसाली में अधिकारियों के कार्यकाल में परिवर्तन किया। हालांकि, दूरदराज के प्रांतों में अत्याचार जारी रहा।

नवीन ज्ञान का प्रसार

- मौर्य साम्राज्य के विस्तार के परिणामस्वरूप, मौर्यों के भौतिक लाभों का ज्ञान मध्य भारत, कालींगा और दक्कन में फैल गया।

- इससे गंगेटिक बेसिन, जो साम्राज्य का केंद्र था, अपनी विशेषता खो बैठा।

- शुंग, कंव और चेटी जैसे नए राज्य स्थापित और विस्तारित हुए, जो मगध से प्राप्त इस भौतिक ज्ञान पर आधारित थे।

उत्तर-पश्चिम सीमांत की उपेक्षा

- अशोक अपने देश में और विदेश में मिशनरी गतिविधियों में व्यस्त थे। उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमांत की स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया।

- घुमंतू लोगों को भारत और चीन के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा गया। इसलिए, उस समय के चीनी शासक ने इन हमलों से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण किया।

- अशोक द्वारा ऐसे किसी उपाय की योजना नहीं बनाई गई। परिणामस्वरूप, जब स्किथियाई भारत के पास आए, तो उन्होंने पार्थियों, शक और ग्रीकों को भारत की ओर बढ़ने के लिए मजबूर किया।

- ग्रीक उत्तरी अफगानिस्तान में प्रवेश किया और बैक्ट्रिया नामक साम्राज्य की स्थापना की। वे भारत में आक्रमण करने वाले पहले थे, जिसके बाद आक्रमणों की एक श्रृंखला शुरू हुई।

मौर्य साम्राज्य का अंत अंततः शुंग शासक, पुष्यमित्र शुंग द्वारा हुआ। उन्होंने अंतिम शासक (बृहद्रथ) को पराजित करके पाटलिपुत्र में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शुंगों ने ऐसे प्रथाओं और नीतियों को पुनर्जीवित किया जो ब्राह्मणीय जीवन शैली का नेतृत्व करती थीं। शुंगों के बाद कंवों का शासन आया।

“मौर्य साम्राज्य” के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, नीचे दिए गए परीक्षणों का प्रयास करें:

- परीक्षण: मौर्य साम्राज्य - 1

- परीक्षण: मौर्य साम्राज्य - 2

|

198 videos|620 docs|193 tests

|