NCERT सारांश: महिलाएँ, जाति और सुधार (कक्षा 8) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

सारांश

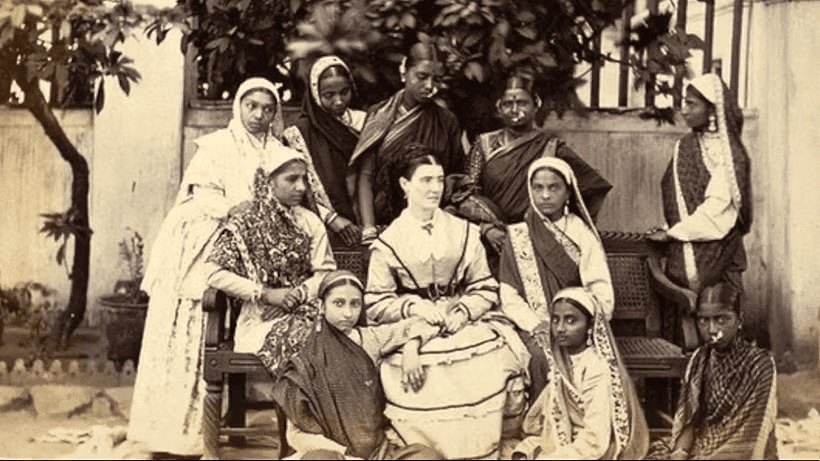

दो सौ वर्ष पूर्व, बच्चों का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था। हिंदू और मुस्लिम पुरुषों के पास कई पत्नियाँ हो सकती थीं। विधवाओं को sati (अपने पतियों की अंतिम संस्कार अग्नि में आत्मदाह करना) करने की अपेक्षा की जाती थी। महिलाओं के पास संपत्ति के अधिकार सीमित थे और उन्हें शिक्षा का बहुत कम अवसर मिलता था। समाज जाति के आधार पर विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शीर्ष पर थे और "अछूत" नीच जातियों में आते थे। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने, उच्च जातियों द्वारा उपयोग किए गए कुओं से पानी निकालने, या तालाबों में स्नान करने की अनुमति नहीं थी जहाँ उच्च जातियाँ स्नान करती थीं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान, सामाजिक मानदंडों और धारणाओं में बदलाव आने लगा।

परिवर्तन की दिशा में कार्य करना

- उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में संचार के नए रूपों के विकास ने सामाजिक रिवाजों और प्रथाओं पर बहस और चर्चा को एक नया रूप दिया।

- पहली बार पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पर्चों और ब्रोशर का प्रकाशन हुआ, जिससे जानकारी आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गई।

- इन नए संचार रूपों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी।

- नए शहरों में पुरुष और कभी-कभी महिलाएं इन मुद्दों पर बहस कर सकते थे, जिससे एक व्यापक जनता से संपर्क किया जा सकता था।

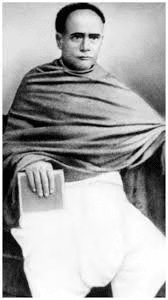

- भारतीय सुधारक और सुधार समूहों ने इन बहसों की शुरुआत की, जिसमें राजा राममोहन राय (1772–1833) एक प्रमुख सुधारक थे।

- उन्होंने कलकत्ता में एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे Brahmo Sabha (बाद में Brahmo Samaj) के नाम से जाना गया।

- राममोहन राय जैसे सुधारकों का मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक हैं और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

- उन्होंने लोगों को पुराने प्रथाओं को छोड़ने और एक नए जीवन के तरीके को अपनाने के लिए मनाने का प्रयास किया।

- राममोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की वकालत पर ध्यान केंद्रित किया।

- उन्होंने महिलाओं पर घरेलू कार्यों का बोझ और उनके घर में सीमित रहने की आलोचना की, और उनके शिक्षा और सशक्तीकरण का समर्थन किया।

विधवाओं के जीवन में बदलाव

विधवाओं के जीवन में बदलाव

- राममोहन राय विधवाओं के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति चिंतित थे और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया।

- उन्होंने विभिन्न भाषाओं के ज्ञान का उपयोग करके दिखाया कि विधवा जलाने की प्रथा का प्राचीन ग्रंथों में कोई समर्थन नहीं था।

- 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश अधिकारियों ने भी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की आलोचना की और राममोहन की बात सुनने को तत्पर थे।

- 1829 में, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई।

- राममोहन की प्रथा को चुनौती देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करने की विधि को बाद के सुधारकों ने अपनाया।

- ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके सुझाव दिया कि विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती हैं, जिसे 1856 में कानून में अपनाया गया। (हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856)

- विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया।

- वीरासालिंगम पंतुलु ने तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संघ की स्थापना की।

- बॉम्बे में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए काम करने की शपथ ली।

- स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

- नए कानून के बावजूद, वास्तव में पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या कम रही और उन्हें रूढ़िवादी समूहों से विरोध का सामना करना पड़ा।

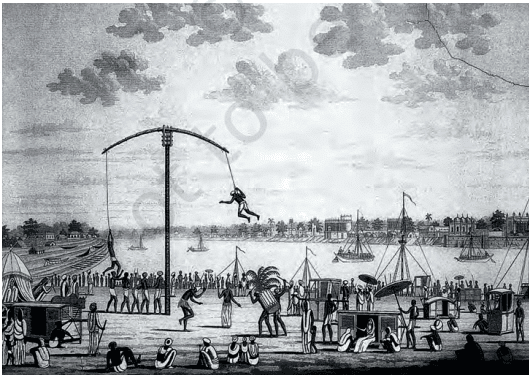

नोट: इस लोकप्रिय त्योहार, जिसे हुक स्विंगिंग त्योहार कहा जाता है, में भक्तों ने अनुष्ठानिक पूजा के हिस्से के रूप में एक अजीब प्रकार की पीड़ा सहन की।

लड़कियों का स्कूल जाना शुरू

- कई सुधारकों का मानना था कि लड़कियों को शिक्षित करना महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है।

- लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे सुधारकों द्वारा की गई।

- शुरुआत में, लड़कियों की शिक्षा के प्रति विरोध था, क्योंकि यह घरेलू कर्तव्यों से उन्हें हटा सकता था और भ्रष्ट प्रभाव डाल सकता था।

- शिक्षित महिलाओं को ज्यादातर घर पर उदार पिता या पति द्वारा पढ़ाया जाता था, या वे स्वयं पढ़ाई करती थीं।

- आर्य समाज और ज्योतिराव फुले ने पंजाब और महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए।

- उच्च जाति के मुस्लिम परिवारों में, महिलाएँ महिला शिक्षिकाओं की मदद से अरबी में कुरान पढ़ना सीखती थीं।

- कुछ सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में कुरान के आयतों को फिर से व्याख्यायित किया।

- उर्दू उपन्यास लिखे गए ताकि महिलाएँ एक ऐसी भाषा में धर्म और घरेलू प्रबंधन के बारे में पढ़ सकें, जिसे वे समझ सकें।

महिलाएँ महिलाओं के बारे में लिखती हैं।

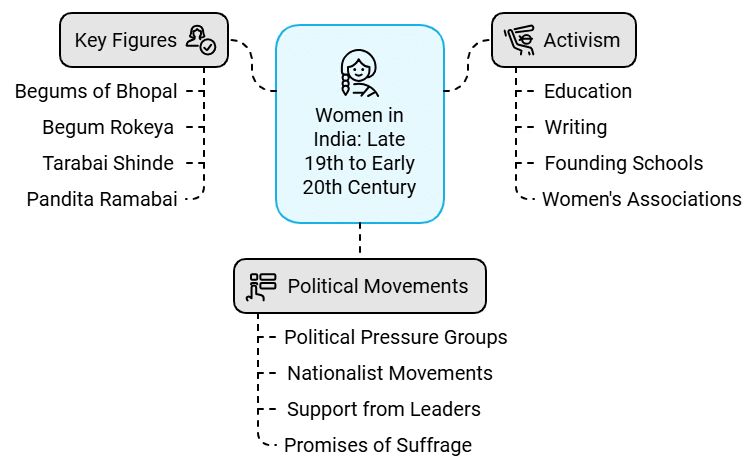

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में, भोपाल की बेगमों और बेगम रोकया सखावत होसैन जैसी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1880 के दशक में भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगीं और डॉक्टर और शिक्षकों के रूप में करियर बनाने लगीं। कई महिलाओं ने समाज में महिलाओं के स्थान पर अपनी आलोचनात्मक राय लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया। पूना में घर पर शिक्षित तराबाई शिंदे ने "स्ट्रीपुरुषतुलना" (A Comparison between Women and Men) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच के सामाजिक भेदभाव की आलोचना की (पुरुषों का प्रभुत्व वाला समाज)। पंडिता रामाबाई ने हिन्दू धर्म की महिलाओं पर अत्याचार के लिए आलोचना की और mistreated विधवाओं के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक विधवा आश्रय की स्थापना की। महिलाओं की सक्रियता परंपरावादी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए चिंता का विषय बन गई, जिन्हें पश्चिमी तरीकों के अपनाने और सांस्कृतिक तथा पारिवारिक मूल्यों के क्षय का डर था। उन्नीसवीं सदी के अंत तक, महिलाएं लेखन, स्कूलों की स्थापना और महिलाओं के संघों की स्थापना के माध्यम से सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थीं। बीसवीं सदी में, महिलाओं ने राजनीतिक दबाव समूहों का गठन किया और महिला मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय और समाजवादी आंदोलनों में भाग लिया। नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के लिए मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद पुरुषों और महिलाओं के लिए पूर्ण मताधिकार का वादा किया, लेकिन तब तक महिलाओं को ब्रिटिश विरोधी संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बाल विवाह के खिलाफ कानून

महिला संगठनों के उदय और इन मुद्दों पर चर्चाओं के साथ, सुधार के लिए प्रेरणा बढ़ने लगी। एक महत्वपूर्ण चुनौती बाल विवाह की प्रथा के खिलाफ थी। केंद्रीय विधायी सभा में कई भारतीय विधायकों ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून पारित करने के लिए काम किया। 1929 में, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को पिछले कानूनों की तुलना में कम विवाद के साथ पारित किया गया। इस अधिनियम ने प्रारंभ में पुरुषों के लिए 18 और महिलाओं के लिए 16 वर्ष की न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित की। बाद में, इन आयु सीमाओं को पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तक बढ़ा दिया गया।

जाति और सामाजिक सुधार

- सामाजिक सुधारक जैसे राजा राममोहन राय और प्रार्थना समाज ने जातिगत असमानताओं की आलोचना की।

- प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा का पालन किया, जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करती थी।

- 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई ताकि जाति के उन्मूलन के लिए काम किया जा सके।

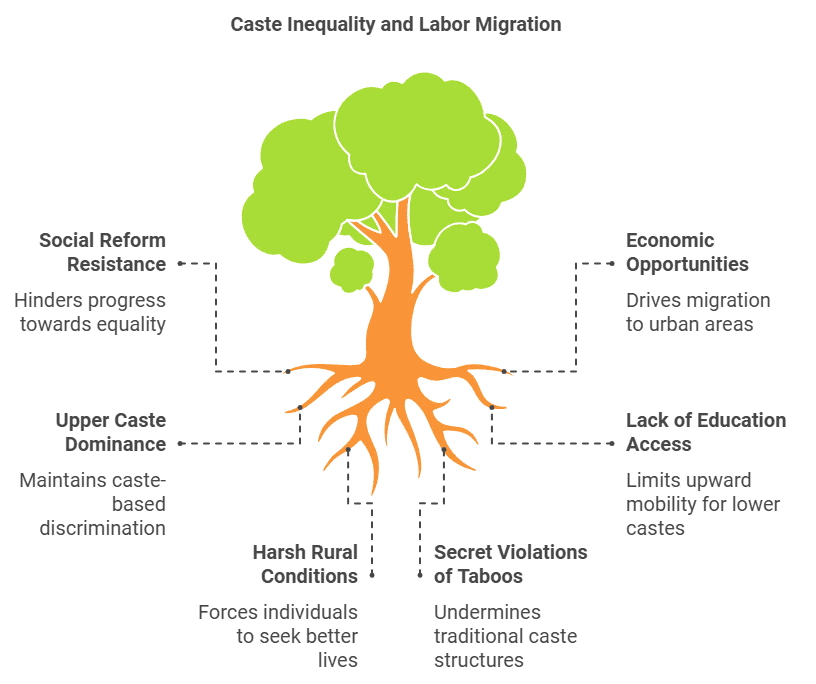

- कई सुधारक और सुधार संगठनों के सदस्य उच्च जातियों से थे।

- उन्होंने अपने जीवन से जातिगत पूर्वाग्रह को समाप्त करने के प्रयास में खाने और स्पर्श पर जातिगत वर्जनाओं का गुप्त रूप से उल्लंघन किया।

- ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समूहों और निम्न जाति के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए ताकि उन्हें बदलती दुनिया में navig करने के लिए संसाधन प्रदान किए जा सकें।

- जैसे-जैसे कारखाने और नगरपालिकाएं बढ़ने लगीं, नई श्रम मांगें उत्पन्न हुईं।

- नालियां खोदने, सड़कें बिछाने, इमारतें बनाने और शहरों की सफाई के लिए नौकरियों की आवश्यकता थी।

यह कार्य श्रमिकों जैसे कुलियों, खुदाई करने वालों, ले जाने वालों, ईंट के कामगारों, गंदगी साफ करने वालों, झाड़ू लगाने वालों, पालकी उठाने वालों, और रिक्शा खींचने वालों की आवश्यकता थी।

- गांवों और छोटे शहरों के कई गरीब व्यक्तियों, विशेष रूप से निम्न जातियों के लोगों ने इन नई श्रम मांगों को पूरा करने के लिए शहरों में प्रवास किया।

- कुछ ने असम, मॉरीशस, ट्रिनिडाड, और इंडोनेशिया जैसे स्थानों पर प्लांटेशनों में काम करने के लिए यात्रा की।

- हालांकि यह कार्य अक्सर कठिन था, इन व्यक्तियों ने इसे उच्च जाति के ज़मींदारों द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए कठोर नियंत्रण और दैनिक अपमान से बचने के एक अवसर के रूप में देखा।

- अन्य नौकरियां भी थीं। उदाहरण के लिए, सेना ने अवसर प्रदान किए।

- कई महार लोग, जिन्हें अछूत माना जाता था, महार रेजिमेंट में काम पाते थे।

- B.R. अम्बेडकर, जो दलित आंदोलन के नेता थे, के पिता एक सेना स्कूल में पढ़ाते थे।

नोट:

a) कूलिज जहाज, 19वीं सदी – जिसका नाम जॉन एलेन था – ने कई भारतीय श्रमिकों को मॉरीशस भेजा जहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार के कठोर श्रम किए।

b) मडिगा जूते बनाते थे, और ये एक महत्वपूर्ण अछूत जाति थे। वे चमड़े की सफाई, उसे उपयोग के लिए टैनिंग करने, और चप्पलें सीने में विशेषज्ञ थे।

c) बॉम्बे प्रेसीडेंसी में, 1829 तक, अछूतों को सरकारी स्कूलों में भी जाने की अनुमति नहीं थी।

d) डुब्ला उच्च जाति के ज़मींदारों के लिए काम करते थे, उनके खेतों की खेती करते थे, और ज़मींदार के घर में विभिन्न प्रकार के छोटे काम करते थे।

समानता और न्याय की मांगें

- 19वीं सदी के दूसरे भाग में, जाति भेदभाव के खिलाफ आंदोलनों का उदय हुआ। सतनामी आंदोलन, जिसे घासिदास ने मध्य भारत में स्थापित किया, का उद्देश्य चमड़ाकर्मियों के सामाजिक स्थिति में सुधार करना था।

- हरिदास ठाकुर का मतुआ संप्रदाय पूर्वी बंगाल में चांडाल किसानों के साथ काम करता था और जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले ब्राह्मणिक ग्रंथों पर प्रश्न उठाता था।

- श्री नारायण गुरु, जो वर्तमान केरल के एझावा जाति से थे, ने सभी लोगों के बीच एकता और समानता का समर्थन किया, जाति भेद को अस्वीकार किया।

- ये आंदोलन गैर-ब्राह्मण जातियों के लोगों द्वारा संचालित किए गए थे और इनका उद्देश्य उन प्रथाओं को बदलना था जो प्रमुख जातियों द्वारा तिरस्कार का कारण बनती थीं और अधीन जातियों के बीच आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना था।

- श्री नारायण गुरु का एक प्रसिद्ध कथन था, “एक जाति, एक धर्म, एक भगवान मानवता के लिए।”

- इन सभी संप्रदायों की स्थापना गैर-ब्राह्मण जातियों के नेताओं द्वारा की गई थी और उन्होंने उनके बीच काम किया। उन्होंने उन आदतों और प्रथाओं को बदलने की कोशिश की जो प्रमुख जातियों के तिरस्कार का कारण बनती थीं। उन्होंने अधीन जातियों के बीच आत्म-सम्मान की भावना पैदा करने का प्रयास किया।

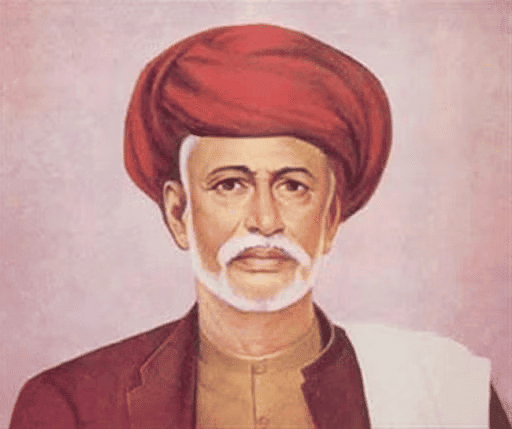

गुलामगिरी

- ज्योतिराव फुले भारत में "निम्न जाति" नेताओं में एक प्रमुख आवाज थे। उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूलों में पढ़ाई की और जाति समाज की अन्यायपूर्णता के बारे में अपने विचार विकसित किए।

- फुले ने ब्राह्मणों के श्रेष्ठता के दावे पर हमला किया, यह तर्क करते हुए कि आर्य विदेशी थे और यह भूमि स्वदेशी लोगों की थी।

- उन्होंने आर्यन शासन से पहले के एक सुनहरे युग में विश्वास किया, जब योद्धा-किसान मराठा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायपूर्ण तरीके से शासन करते थे।

- फुले ने प्रस्तावित किया कि शूद्र और अति शूद्र जाति भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट हों।

- उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जाति समानता का समर्थन करता था।

- फुले ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम गुलामगिरी था, जिसे उन्होंने अमेरिका में दासों को मुक्त करने के लिए लड़ने वालों को समर्पित किया, और इस प्रकार भारत में निम्न जातियों की स्थिति और काले दासों के बीच समानता स्थापित की।

- फुले ने जाति प्रणाली की आलोचना को बढ़ाते हुए सभी प्रकार की असमानता के खिलाफ तर्क किया, जिसमें उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की कठिनाइयाँ, और निम्न जातियों का अपमान शामिल हैं।

- उनके जाति सुधार के आंदोलन को डॉ. भीमराव अंबेडकर और ई.वी. रामास्वामी नाईकर जैसे अन्य दलित नेताओं ने बीसवीं सदी में जारी रखा।

मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकता था?

- अंबेडकर एक महार परिवार में जन्मे और बच्चों के रूप में दैनिक जीवन में जाति पूर्वाग्रह का अनुभव किया।

- उन्हें स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया गया और उच्च जाति के बच्चों द्वारा उपयोग किए गए नलों से पानी पीने की अनुमति नहीं थी।

- स्कूल पूरा करने के बाद, उन्हें अमेरिका में पढ़ाई के लिए एक फेलोशिप मिली और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति की शक्ति के बारे में व्यापक रूप से लिखा।

- 1927 में, अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें उनके महार जाति के अनुयायी शामिल हुए और जब दलितों ने मंदिर के तालाब से पानी का उपयोग किया, तो ब्राह्मण पुजारियों ने गुस्सा किया।

- अंबेडकर ने 1927 से 1935 के बीच तीन मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया ताकि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की प्रचलितता को उजागर किया जा सके।

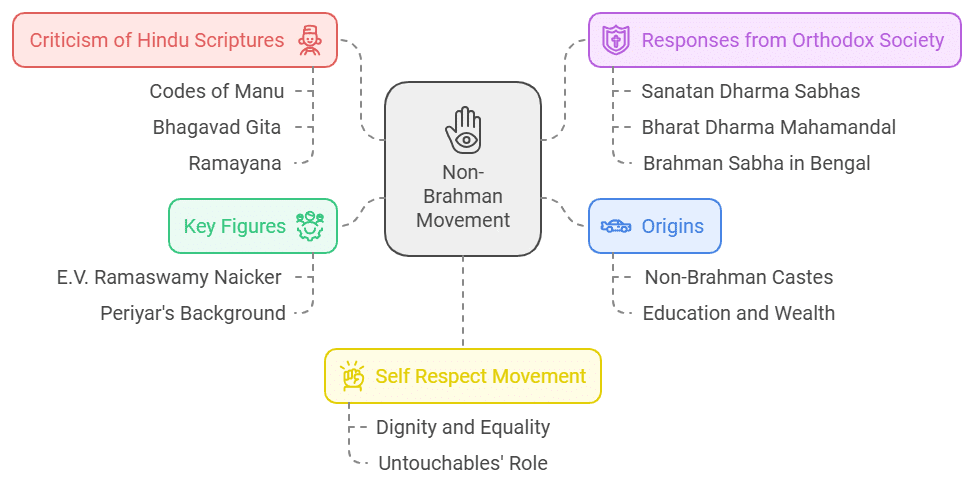

गैर-ब्राह्मण आंदोलन

गैर-ब्रह्मण आंदोलन बीसवीं सदी की शुरुआत में उभरा। यह उन गैर-ब्रह्मण जातियों द्वारा नेतृत्व किया गया जो शिक्षा, धन, और प्रभाव अर्जित कर चुकी थीं। उन्होंने ब्राह्मणों की शक्ति और दावों को चुनौती दी।

E.V. रामास्वामी नाईकर, जिन्हें पेरीयार के नाम से भी जाना जाता है, इस आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। पेरीयार एक मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आते थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय उत्सव में जाति आधारित बैठने की व्यवस्था को देखकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।

पेरीयार ने आत्म-सम्मान आंदोलन की स्थापना की, जो अछूतों की गरिमा और समानता के लिए Advocated था। उन्होंने तर्क किया कि अछूत असली तमिल और द्रविड़ संस्कृति के रक्षक थे, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा दबाया गया था।

पेरीयार ने हिंदू शास्त्रों, जैसे कि मनुस्मृति, भागवत गीता, और रामायण की आलोचना की, क्योंकि ये जाति और लिंग असमानता को बढ़ावा देते थे।

निम्न जाति के नेताओं की सक्रियता ने उच्च जाति के राष्ट्रीय नेताओं में आत्म-चिंतन को जन्म दिया।

- परंपरागत हिंदू समाज ने सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल की स्थापना के साथ प्रतिक्रिया दी, जो जाति भेदभाव को बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं।

- बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसी संघों का गठन किया गया, जो जाति भेदभाव को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित की गई थीं।

जाति पर बहस और संघर्ष उपनिवेशी काल के बाद भी जारी रहे और आज भी जारी हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1772 से 1833: राजा राम मोहन राय का जीवनकाल

1829: सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया

1856: विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत हुई

1880 के दशक तक: भारतीय महिलाएँ विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगीं

1929: बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम पारित हुआ

1840: परमहनस मंडली की स्थापना हुई

1827: ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ

1873: ज्योतिबा फुले ने "गुलामगिरी" नामक पुस्तक लिखी

1927: अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया

1830: ब्रह्म समाज की स्थापना हुई

1893: स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया

1867: प्रार्थना समाज की स्थापना हुई

1864: वेद समाज की स्थापना चेन्नई में हुई

1875: सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की

1873: सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत अमृतसर में हुई

1879: सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत लाहौर में हुई

1776: अमेरिकी क्रांति

|

183 videos|620 docs|193 tests

|