NCERT सारांश: विषय-6 धार्मिक विश्वासों और भक्ति ग्रंथों में परिवर्तन (कक्षा 12) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

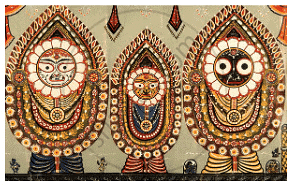

भारत का धार्मिक इतिहास विभिन्न विश्वासों और परंपराओं का एक मिश्रण है। समय के साथ, ये विश्वास आपस में मिले, टकराए, और बदले। प्राचीन कथाओं के माध्यम से ब्राह्मणिक विचारों के प्रसार से लेकर पुरी में जगन्नाथ जैसे समूहों के विकास तक, आठवीं से अठारहवीं सदी के बीच बड़े बदलाव हुए। विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष ने दिखाया कि धार्मिक चर्चाएँ कितनी जीवंत थीं, जिससे लोगों के जीवन और आध्यात्मिकता के प्रति सोचने का तरीका आकार लिया गया।

धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का एक मोज़ेक

संप्रदायों का समाकलन

- इस अवधि में, ब्राह्मणिक विचारों के प्रसार के लिए एक जानबूझकर प्रयास किया गया। यह पुराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और संरक्षण के माध्यम से प्रकट हुआ। इन ग्रंथों की विशेषता यह है कि इनमें सरल संस्कृत छंदों का उपयोग किया गया है, जिससे ये समाज के उन वर्गों के लिए सुलभ हो गए हैं जिनका वेदिक शिक्षा से पारंपरिक रूप से बहिष्कार किया गया था, जैसे महिलाएँ और शूद्र।

- साथ ही, एक गतिशील प्रक्रिया थी जहाँ ब्राह्मणों ने विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के विश्वासों और प्रथाओं को सक्रिय रूप से अपनाया और पुनः व्याख्यायित किया। "महान" संस्कृत पुराणिक परंपराओं और उपमहाद्वीप की "छोटी" परंपराओं के बीच का यह इंटरएक्शन विकसित होते धार्मिक परिदृश्य को आकार देता है। सुभद्र, बलभद्र और जगन्नाथ

- पुरी, उड़ीसा का मामला इस समाकलन को स्पष्ट करता है। बारहवीं सदी तक, पुरी में प्रमुख देवता के रूप में जगन्नाथ को मान्यता प्राप्त हुई, जो विष्णु का एक रूप है। यहाँ का रोचक पहलू यह है कि एक स्थानीय देवता, जिसे पारंपरिक रूप से जनजातीय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित लकड़ी की छवि के रूप में दर्शाया गया था, को विष्णु के एक मान्यता प्राप्त रूप में परिवर्तित किया गया।

- गौरी पूजा के अंतर्गत स्थानीय देवताओं को भी व्यापक पुराणिक ढांचे में समाहित किया गया। स्थानीय देवताओं, जिन्हें अक्सर चूने से सजे साधारण पत्थरों के रूप में दर्शाया जाता था, को प्रमुख पुरुष देवताओं जैसे लक्ष्मी या पार्वती की पत्नी या संगिनी के रूप में पहचाना गया।

भिन्नता और संघर्ष

- तंत्र संबंधी प्रथाएँ, जो देवी पूजा से जुड़ी हैं, उल्लेखनीय और समावेशी के रूप में उभरीं, पारंपरिक जाति और वर्ग सीमाओं को पार करते हुए।

- अगले एक सहस्त्राब्दी में, विभिन्न विश्वासों और प्रथाओं को 'हिंदू' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, हालांकि वैदिक और पुराणिक परंपराओं के बीच भिन्नताएँ थीं, जिसमें वैदिक देवताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया।

- भक्तों द्वारा विष्णु या शिव की सर्वोच्चता पर ज़ोर देने से धार्मिक परिदृश्य में और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म जैसी अन्य परंपराओं के साथ तनाव उत्पन्न हुआ।

- भक्तिपूर्ण पूजा, जिसका इतिहास लगभग एक हजार वर्षों का है, नियमित मंदिर पूजा से लेकर तीव्र, अत्यधिक भक्ति तक फैली हुई थी, जहाँ भक्त अक्सर ट्रांस जैसी स्थितियों में चले जाते थे।

- भक्ति रचनाओं के गायन और जप ने वैष्णव और शैव संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और भावनात्मक तथा आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ाया।

प्रार्थना की कविताएँ: भक्ति की प्रारंभिक परंपराएँ

- भक्ति आंदोलनों ने कवि- संतों को बढ़ावा दिया, जो अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से भक्तों के समुदायों को एकत्रित करने वाले केंद्रीय व्यक्तित्व बन गए।

- इन आंदोलनों ने ब्राह्मणिक मानदंडों को चुनौती दी, महिलाओं और निम्न जातियों को शामिल किया, पारंपरिक प्रतिबंधों से परे आध्यात्मिक मुक्ति के अवसर प्रदान किए।

- भक्ति परंपराएँ महत्वपूर्ण विविधता प्रदर्शित करती हैं, जिसमें विभिन्न प्रथाएँ और विश्वास शामिल हैं, जो विशेष देवताओं के प्रति व्यक्तिगत भक्ति (सगुण भक्ति) से लेकर निराकार दिव्य की अमूर्त पूजा (निर्गुण भक्ति) तक फैली हुई हैं।

- सगुण भक्ति मानवाकार देवताओं जैसे शिव, विष्णु, और देवी के रूपों पर केंद्रित है, जो उनके दिव्य गुणों पर जोर देती है।

- निर्गुण भक्ति एक अमूर्त, गुणहीन दिव्य रूप के प्रति भक्ति से संबंधित है, जो मानवाकार प्रतिनिधित्व को पार करती है और सभी अस्तित्व की एकता पर जोर देती है।

तमिलनाडु के आलवार और नयनार

- प्रारंभिक भक्ति आंदोलन (लगभग छठी सदी) का नेतृत्व आल्वार (विष्णु के भक्त) और नयनार (शिव के भक्त) ने किया।

- वे अपने देवताओं की प्रशंसा में तमिल में भजन गाते हुए यात्रा करते थे। आल्वार और नयनार ने कुछ तीर्थ स्थलों को अपने देवताओं के पवित्र निवास के रूप में पहचाना, और इन स्थलों पर बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया, जिससे ये तीर्थ स्थान बन गए।

मंदिर के अनुष्ठानों का हिस्सा बनने के लिए इन संत-कवियों की रचनाओं का गायन किया गया, साथ ही संतों के चित्रों की पूजा भी की गई।

जाति के प्रति दृष्टिकोण

- इतिहासकारों का सुझाव है कि आल्वार और नयनार ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, संभवतः इस प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया।

- भक्त, जो इन आंदोलनों के अनुयायी थे, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए, जिनमें ब्राह्मण, कारीगर, कृषि करने वाले और यहां तक कि "अछूत" माने जाने वाले जातियां शामिल थीं।

- आल्वार और नयनार का महत्व इस दावे से स्पष्ट होता है कि उनकी रचनाएं वेदों के समान महत्वपूर्ण थीं। उदाहरण के लिए, Nalayira Divyaprabandham, आल्वार की रचनाओं का एक प्रमुख संकलन, अक्सर तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया, जिससे इसकी ब्राह्मणों द्वारा प्रिय चार वेदों के समानता पर जोर दिया गया।

महिला भक्त

इन परंपराओं का एक विशेष पहलू महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। महिलाओं के आल्वारों की रचनाएँ, जैसे कि अंदाल, जिन्होंने स्वयं को विष्णु की प्रिय माना और करैकल अम्मैयार, जो शिव की भक्त थीं, का व्यापक रूप से गाया गया। ये महिलाएँ, जबकि सामाजिक दायित्वों से दूर हो गईं, ने एक वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया या नन नहीं बनीं, जिससे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती मिली।

राज्य के साथ संबंध

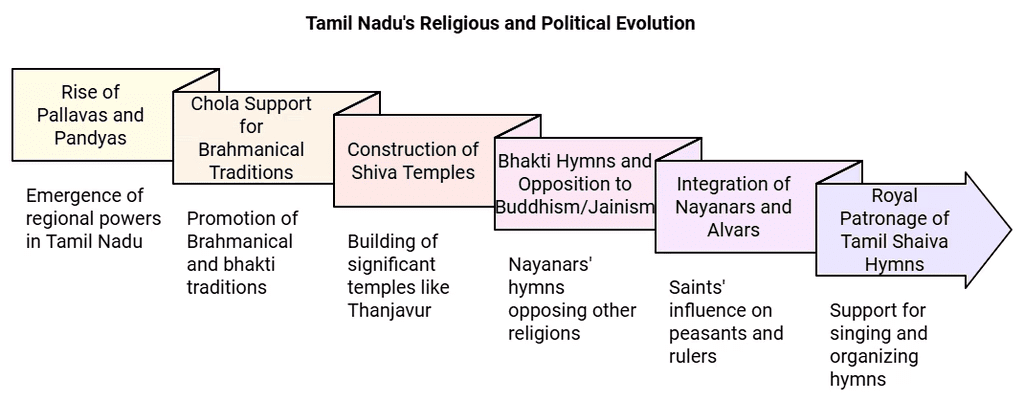

- इस अवधि के दौरान, तमिल क्षेत्र ने छठी से नवमी सदी ईस्वी तक पलवों और पांड्यों जैसे राज्यों के उदय को witness किया।

- नवमी से तेरहवीं सदी ईस्वी तक के शक्तिशाली चोल शासकों ने ब्राह्मणिक और भक्त परंपराओं का समर्थन किया, भूमि अनुदान किए और विष्णु और शिव के लिए मंदिरों का निर्माण किया।

- विशेष रूप से, तमिल भक्ति भजन अक्सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति विरोध व्यक्त करते थे, विशेष रूप से नयनारों की रचनाओं में।

- कुछ इतिहासकार इस शत्रुता को विभिन्न धार्मिक परंपराओं के सदस्यों के बीच शाही पैट्रोनाज के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण मानते हैं।

- चोल शासकों ने सक्रिय रूप से ब्राह्मणिक और भक्त परंपराओं का समर्थन किया, जिसमें चिदंबरम, तंजावुर, और गंगाइकुंडाचोलापुरम में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण किया।

- नयनारों की दृष्टियों ने कलाकारों को प्रेरित किया, जिससे शिव की अद्भुत धातु की मूर्तियों का निर्माण हुआ।

- दोनों नयनार और आल्वार वेल्लाला किसानों द्वारा पूजनीय थे, और शासक उनके समर्थन की कोशिश करते थे।

- विशेष रूप से चोल राजाओं ने दिव्य समर्थन का दावा करने का प्रयास किया, भव्य मंदिरों का निर्माण किया जो पत्थर और धातु की मूर्तियों से सजे थे, जो उन लोकप्रिय संतों की दृष्टियों को फिर से प्रस्तुत करते थे जो जनता की भाषा में गाते थे।

- राजाओं ने शाही पैट्रोनाज के तहत मंदिरों में तमिल शैव भजनों का गायन शुरू किया, जिन्हें एक पाठ के रूप में व्यवस्थित किया गया जिसे तेवाम कहा जाता है।

- लगभग 945 ईस्वी के उत्कीर्णन सबूत बताते हैं कि चोल शासक परांतक I ने शिव मंदिर में अप्पर, सांबंदर, और सुंदarar की धातु की छवियों का प्रतिष्ठापन किया।

- इन छवियों को इन संतों के त्योहारों के दौरान जुलूस में ले जाया गया, जिससे भक्त परंपराओं और राज्य तथा लोकप्रिय धार्मिक प्रथाओं के एकीकरण को और अधिक महत्व मिला।

कर्नाटका में वीरशैव परंपरा

- 12वीं शताब्दी में, बसवन्ना, एक ब्राह्मण मंत्री जो एक कलचुरी शासक के अधीन था, ने कर्नाटक में विराशैव आंदोलन की स्थापना की।

- इसके अनुयायी, जिन्हें विराशैव या लिंगायत कहा जाता है, शिव की पूजा करते हैं और आज भी कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं।

- लिंगायत एक छोटे लिंग को चांदी के केस में पहनते हैं और घूमते हुए साधुओं को जंगमा मानते हैं।

- मृत्यु के बाद, लिंगायत मानते हैं कि भक्त शिव में मिल जाते हैं और वे दाह संस्कार नहीं करते, बल्कि अपने मृतकों को ceremonially दफनाते हैं।

- यह आंदोलन ब्राह्मणिक मानदंडों जैसे जाति भेद, अनुष्ठानिक अशुद्धता, और पुनर्जन्म की धारणा को चुनौती देता है।

- लिंगायत विवाह जैसे प्रथाओं का समर्थन करते हैं, जैसे कि पोस्ट-प्यूबर्टी विवाह और विधवा पुनर्विवाह, जो धर्मशास्त्रों के विपरीत हैं।

- विराशैव परंपरा मुख्य रूप से वचन के माध्यम से जानी जाती है, जो कन्नड़ में इसके अनुयायियों द्वारा रचित गहन कहावतें हैं, जो उनके विश्वासों और शिक्षाओं की झलक देती हैं।

उत्तर भारत में धार्मिक हलचल

- इस अवधि के दौरान, उत्तर भारत में विष्णु और शिव की पूजा उन मंदिरों में की जाती थी जो शासकों द्वारा संरक्षित थे।

- हालांकि, 14वीं शताब्दी तक, आल्वार और नयनार जैसे आंदोलनों के समान कोई साक्ष्य नहीं है।

- उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिसमें ब्राह्मणों ने धर्म और अनुष्ठानात्मक भूमिकाओं में प्रभावशाली स्थान प्राप्त किया, जो मुख्यतः चुनौतीहीन थे।

- इस बीच, नाथ, योगी, और सिद्ध जैसे वैकल्पिक धार्मिक नेताओं, जो अक्सर कारीगरों की पृष्ठभूमि से आए थे, की लोकप्रियता बढ़ी।

- उन्होंने वैदिक अधिकार को प्रश्न में रखा और साधारण लोगों की भाषाओं में बोला।

- 13वीं शताब्दी में तुर्कों का आगमन और दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने राजपूत राज्यों और ब्राह्मणिक प्रभाव को कमजोर किया, जिससे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- इस अवधि में आने वाले सूफियों ने इन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उत्तर भारत में धार्मिक गतिशीलता में एक बदलाव का प्रतीक है।

इस्लामी परंपराओं में नए धागे

- अरब व्यापारियों ने प्रारंभिक शताब्दियों CE से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे क्षेत्र में इस्लाम का परिचय हुआ।

- केंद्रीय एशिया से समुदायों ने इसी समय उत्तर-पश्चिमी भारत में बसेरा किया, जिससे सांस्कृतिक विविधता और परस्पर संवाद को बढ़ावा मिला।

- 7वीं शताब्दी से, इस्लाम के आगमन के साथ, ये क्षेत्र व्यापक इस्लामी दुनिया का हिस्सा बन गए, जिसने स्थानीय संस्कृतियों और प्रथाओं को प्रभावित किया।

शासकों और विषयों के विश्वास

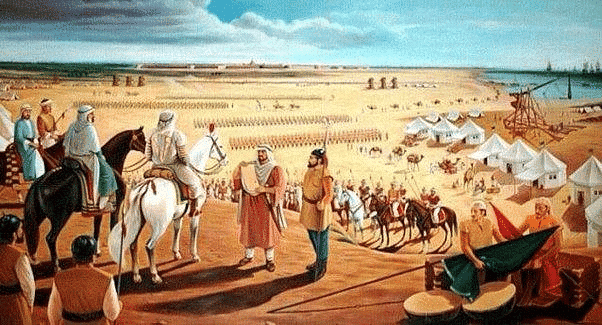

- 711 CE में, मुहम्मद कासिम, एक अरब जनरल, ने सिंध का अधिग्रहण किया, जिससे क्षेत्र में अरब प्रभाव की शुरुआत हुई।

- बाद में, तुर्कों और अफगानों ने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और डेक्कन तथा उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में अन्य सल्तनतें स्थापित कीं।

- इस्लामी शासकों, जिनमें मुग़ल भी शामिल हैं, ने गैर-मुस्लिम विषयों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया।

- उन्होंने भूमि दान (वक्फ), कर छूट प्रदान की और हिंदुओं, जैनों, ज़ोरोएस्ट्रियनों, ईसाइयों और यहूदियों के धार्मिक संस्थानों का सम्मान किया।

- गैर-मुस्लिम विषयों को ज़िम्मी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो मुस्लिम शासन के अधीन सुरक्षा के लिए जिज़्या (कर) का भुगतान करते थे।

- यह स्थिति विभिन्न इस्लामी शासकों के तहत हिंदुओं पर भी लागू होती थी।

इस्लाम का लोकप्रिय अभ्यास

उपमहाद्वीप में मुसलमानों ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों का पालन किया: शहादा (विश्वास की घोषणा), सलात (अनुष्ठान प्रार्थना), ज़कात (दान), सौम (रमजान के दौरान उपवास), और हज (मक्का की pilgrimage)। उपमहाद्वीप में इस्लाम को सांप्रदायिक संबद्धताओं जैसे सुन्नी और शियाअ द्वारा आकार दिया गया, जिसने स्थानीय प्रथाओं और इस्लामी शिक्षाओं की व्याख्या को प्रभावित किया।

- अरब मुसलमान व्यापारियों ने मलाबार तट (केरल) पर स्थानीय प्रथाओं को अपनाया, जैसे मातृसत्तात्मकता और मातृस्थानीय निवास, जिससे इस्लामी विश्वास और क्षेत्रीय परंपराएं मिश्रित हुईं।

- उपमहाद्वीप के मस्जिदों में सार्वभौमिक इस्लामी वास्तुकला के तत्वों और स्थानीय भिन्नताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। सार्वभौमिक विशेषताओं में मिहराब (प्रार्थना का स्थान) और मिम्बर (धर्मोपदेश मंच) शामिल हैं, जो मक्का की ओर उन्मुख हैं।

- मस्जिदों की छतों, निर्माण सामग्री, और सजावटी शैलियों में भिन्नताएँ स्थानीय कलात्मक परंपराओं और निर्माण तकनीकों को दर्शाती हैं, जो सांस्कृतिक एकीकरण को सिद्ध करती हैं।

समुदायों के नाम

- प्रारंभिक भारतीय ग्रंथों में "मुस्लिम" या "हिंदू" जैसे शब्दों का उपयोग धार्मिक समुदायों को दर्शाने के लिए बहुत कम किया गया। इसके बजाय, लोगों को अक्सर क्षेत्रीय या जातीय लेबल (जैसे, तुर्ख़ के लिए तुरुष्क, ताजिक के लिए ताजिक) के माध्यम से पहचाना जाता था।

- उन शब्दों का उपयोग प्रवासी समुदायों के लिए किया गया जो जाति मानदंडों या संस्कृत-आधारित भाषाओं का पालन नहीं करते थे, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को उजागर किया गया। उदाहरण के लिए, तुर्क और अफगान को शक के रूप में संदर्भित किया गया। प्रवासियों को सामान्यतः म्लेच्छ के रूप में जाना जाता था।

- समय के साथ, "मुस्लिम" और "हिंदू" जैसे शब्द धार्मिक पहचान के प्रतीक के रूप में प्रमुखता प्राप्त करने लगे, जो उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के विकास को दर्शाते हैं।

मुहम्मद कासिम का सिंध पर विजय

सूफीवाद का विकास

इस्लाम के प्रारंभिक शताब्दियों में, सूफीवाद एक आध्यात्मिक और रहस्यमय आंदोलन के रूप में उभरा, जो उन लोगों की प्रतिक्रिया थी जो खलीफात के बढ़ते भौतिकवाद और संस्थागतकरण को देख रहे थे। सूफी धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने तपस्विता और रहस्यवाद को एक प्रकार के विरोध के रूप में अपनाया। उन्होंने मुख्यधारा के धर्मशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई क़ुरआन और पैगंबर (सुन्नत) की कठोर व्याख्याओं की आलोचना की, और इसके बजाय गहन भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, और पैगंबर मुहम्मद के उदाहरण का पालन करने पर जोर दिया।

खानकाहें और सिलसिले

खानकाहें:

- परिभाषा: खानकाहें वह आश्रय स्थल थे जहाँ सूफियों ने एक शिक्षण गुरु या शेख के चारों ओर समुदायों का आयोजन किया। "खानकाह" शब्द फारसी है।

- नेतृत्व: खानकाह आमतौर पर एक शेख, पीर, या मुर्शिद द्वारा संचालित होती थी, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था।

- शिष्यत्व: शेख ने मुरीदों के रूप में जाने जाने वाले शिष्यों को नामांकित किया, और एक उत्तराधिकारी (खलीफा) नियुक्त करने की प्रणाली थी।

- आध्यात्मिक आचार: समुदाय के भीतर आध्यात्मिक आचार और बातचीत के लिए नियम स्थापित किए गए थे।

सिलसिले:

- परिभाषा: सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला है, जो गुरु से शिष्य तक एक निरंतर आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है, जो अंततः पैगंबर मुहम्मद तक पहुंचता है।

- शक्ति का संचार: इस अटूट श्रृंखला के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वादों के संचार की मान्यता थी।

- प्रवेश अनुष्ठान: नए अनुयायियों ने विशेष अनुष्ठानों से गुज़रना होता था, जिसमें वफादारी की शपथ, पैच किए गए वस्त्र पहनना, और बाल कटवाना शामिल था।

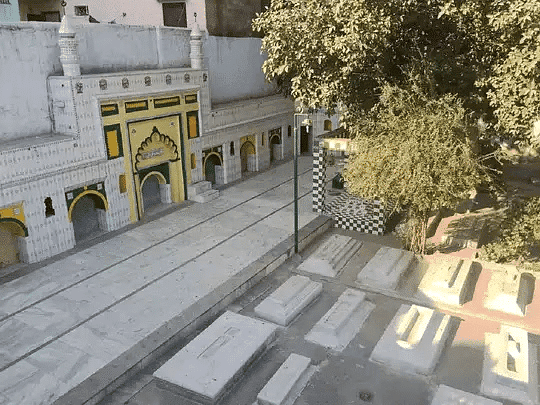

- मकबरा-श्राइन: शेख की मृत्यु के बाद, मकबरा-श्राइन (दरगाह) भक्ति का केंद्र बन गया, और तीर्थयात्राएँ (ज़ियारत) की गईं, विशेषकर मृत्यु की वर्षगांठ या उर्स पर।

खानकाह के बाहर

कुछ रहस्यवादीयों ने सूफी आदर्शों की कट्टर व्याख्याओं के साथ आंदोलन शुरू किए, जो अक्सर पारंपरिक खानकाह प्रणाली को अस्वीकार करते थे:

- कट्टरपंथी आंदोलन: कुछ रहस्यवादीयों ने खानकाहों का अस्वीकार किया और भिक्षाटन, ब्रह्मचर्य, और कठोर तपस्या जैसी प्रथाओं को अपनाया।

- वैकल्पिक नाम: विभिन्न समूहों के नाम जैसे क़लंदर, मदारिस, मलंग, और हैदरी उभरे।

- शरीयत का विरोध: इन समूहों को जानबूझकर शरीयत (इस्लामी कानून) का पालन न करने के कारण बे-शरीयत के रूप में लेबल किया गया, जबकि बा-शरीयत सूफी इसके पालन करते थे।

उपमहाद्वीप में चिश्ती

बारहवीं सदी के अंत में, कई सूफी समूह भारत आए, जिनमें चिश्ती सबसे प्रभावशाली निकले। इसका प्रभाव उनके स्थानीय वातावरण के साथ सफल अनुकूलन और भारतीय भक्ति परंपराओं के समावेश से उत्पन्न हुआ।

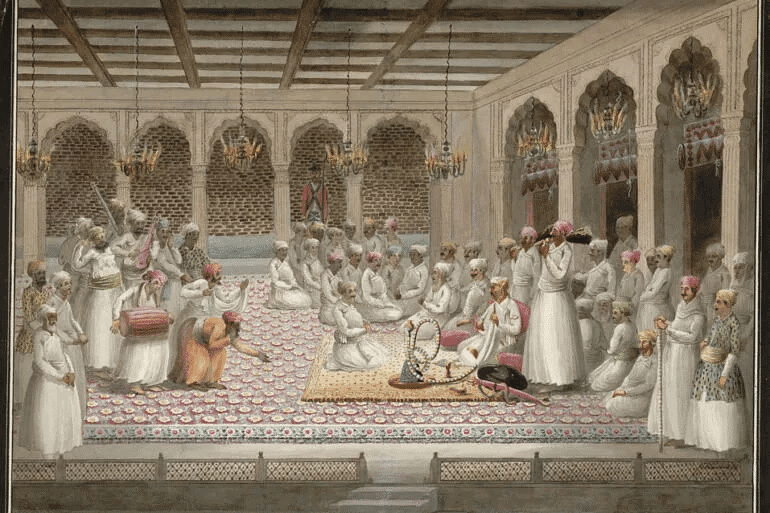

चिश्ती खानकाह शेख निजामुद्दीन की खानकाह:

- दिल्ली के बाहरी इलाके घियासपुर में यमुना नदी के किनारे स्थित।

- संरचना में छोटे कमरे, एक बड़ा हॉल (जमा’at खाना), और दीवार से घिरी एक बरामदा शामिल था।

- निवासियों: परिवार के सदस्य, शिष्य, सहायक, और आगंतुक संकट के समय शरण लेने आते थे, जिसमें बिना मांगे दान (फुतुह) पर आधारित एक खुला रसोई (लंगर) था।

- अगंतुक विभिन्न प्रकार के होते थे, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, चिकित्सा ताबीज, या शेख से मध्यस्थता की खोज करते थे।

- आध्यात्मिक उत्तराधिकार: शेख निजामुद्दीन ने उत्तराधिकारी नियुक्त किए जिन्होंने चिश्ती शिक्षाओं और प्रथाओं को उपमहाद्वीप में फैलाया।

चिश्ती भक्ति: ज़ियारेत और क़व्वाली

- ज़ियारेत (तीर्थ यात्रा): सूफी संतों की मजारों (दरगाहों) पर भक्ति यात्रा, आध्यात्मिक कृपा (बरकत) की खोज में।

- ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर में, जिसे "गरीब नवाज़" या गरीबों का सांत्वना देने वाला माना जाता था, का बहुत सम्मान किया गया।

- तीर्थ यात्रा एक प्रमुख व्यापार मार्ग पर स्थित होने के कारण सुगम थी।

- क़व्वाली: चिश्ती भक्ति प्रथाओं में एक रहस्यमय संगीत जो दर्शकों में दिव्य उन्माद (समा‘) उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षित क़व्वालों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

क़व्वाली भाषाएँ और संचार

दिल्ली में चिश्ती सूफी हिंदवी में संवाद करते थे, जो क्षेत्र की स्थानीय भाषा है। इस विकल्प ने विद्वानों और उच्च वर्गों के बाहर एक व्यापक दर्शक वर्ग के साथ सीधा संवाद संभव बनाया, जिससे सूफी शिक्षाओं और प्रथाओं की पहुँच बढ़ी।

- प्रमुख चिश्ती व्यक्तित्व जैसे बाबा फ़रीद और अमीर ख़ुसरो ने स्थानीय भाषाओं में कविता रची। बाबा फ़रीद की कविताएँ, जो आध्यात्मिक गहराई और सरलता के लिए प्रशंसित थीं, बाद में सिख धर्म के केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गईं।

- यह समावेश न केवल क्षेत्रीय साहित्य पर सूफी आध्यात्मिकता के प्रभाव को उजागर करता है, बल्कि मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी समृद्ध करता है।

- चिश्ती सूफियों ने स्थानीय भाषाओं का उपयोग जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं और शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए किया। उदाहरण के लिए, मलिक मुहम्मद जयसी की "प्रेम-आख्यान" पद्मावत ने दिव्य प्रेम के विषयों की खोज के लिए उपमा का उपयोग किया, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रवृत्ति के साथ गहराई से गूंजती है।

राज्य और सूफी

चिश्ती सूफी साधारण, आध्यात्मिक जीवन जीते थे, लेकिन खाद्य, वस्त्र और अनुष्ठानिक प्रथाओं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शासकों से दान स्वीकार करते थे, जिसमें उनकी आध्यात्मिक सभाओं में उपयोग होने वाली समा‘ (रहस्यमय संगीत) भी शामिल थी।

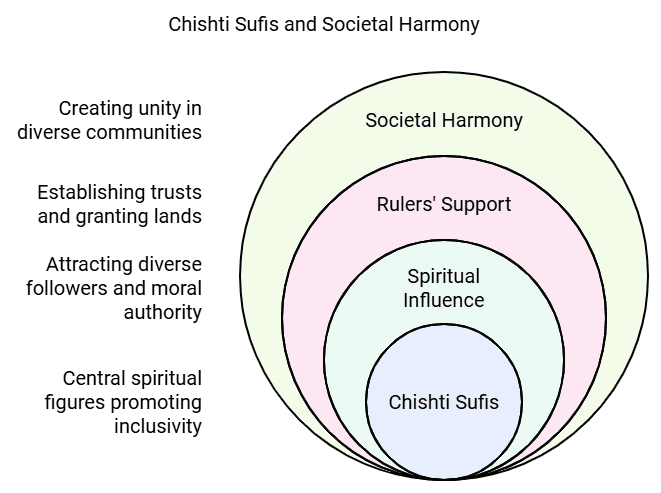

- शासक अक्सर विभिन्न समुदायों में वैधता प्राप्त करने के लिए चिश्ती सूफियों का समर्थन खोजते थे, जिसमें गैर-मुसलमान भी शामिल थे।

- इसके बदले, शासकों ने चैरिटेबल ट्रस्ट (औकाफ) स्थापित किए और सूफी खानकाहों को कर-मुक्त भूमि (इनाम) दी, जिससे एक पारस्परिक लाभकारी संबंध बना।

- चिश्ती सूफियों ने अपनी आध्यात्मिक प्रभाव और चमत्कारी शक्तियों के कारण शासकों को नैतिक समर्थन और वैधता प्रदान की, जो सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित करती थी।

हालांकि, कभी-कभी शीर्षकों और सम्मान को लेकर तनाव होते थे, जो आध्यात्मिक और राजनीतिक प्राधिकरणों के बीच शक्ति संतुलन को उजागर करता था। इसके बावजूद, चिश्ती सूफियों ने समावेशिता और करुणा को बढ़ावा देकर अपनी नैतिक प्राधिकरण को बनाए रखा, जिससे मध्यकालीन भारत की विविधता में सामाजिक सद्भावना बनी।

चिश्ती सूफियों ने सामाजिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी खानकाहों ने विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों का स्वागत किया, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के बीच एकता को बढ़ावा दिया। इस भूमिका ने उनकी अपील को बढ़ाया और भारतीय इतिहास और संस्कृति में उनकी स्थायी विरासत में योगदान दिया।

नए भक्ति पथ: उत्तर भारत में संवाद और असहमति

कई कवि-भक्तों ने इन नए सामाजिक परिदृश्यों, विचारों और संस्थानों के साथ स्पष्ट और निहित संवाद में भाग लिया। अब हम देखेंगे कि यह संवाद कैसे व्यक्त हुआ। हम यहां उस समय के तीन सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

एक दिव्य ताने-बाने को बुनना: कबीर

कबीर (लगभग चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी) संभवतः इस संदर्भ में उभरे एक कवि-संत के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक हैं। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल को पुनर्निर्मित करने के लिए उनके नाम से जुड़े रचनाओं और बाद की हैगियोग्राफियों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। कबीर के नाम से जुड़े छंदों को तीन अलग-अलग लेकिन ओवरलैपिंग परंपराओं में संकलित किया गया है। कबीर बीजक को कबीरपंथ (कबीर का मार्ग या संप्रदाय) द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित किया गया है; कबीर ग्रंथावली राजस्थानी दादूपंथ से संबंधित है, और उनकी कई रचनाएँ आदि ग्रंथ साहिब में पाई जाती हैं।

कबीर ने अंतिम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए जिन विविध परंपराओं से प्रेरणा ली, वह भी आकर्षक है। इनमें इस्लाम शामिल है: उन्होंने अंतिम वास्तविकता का वर्णन अल्लाह, खुदा, हज़रत, और पीर के रूप में किया। उन्होंने वेदांतिक परंपराओं से भी शब्दों का उपयोग किया, जैसे अलख (अदृश्य), निर्कार (रूपहीन), ब्रह्मन, आत्मा आदि। अन्य गूढ़ अर्थ वाले शब्द जैसे शब्द (ध्वनि) या शून्य (खालीपन) योगिक परंपराओं से लिए गए। इन कविताओं में विविध और कभी-कभी विरोधाभासी विचार व्यक्त किए गए हैं।

- जैसे कि कबीर के विचार शायद आवध (वर्तमान-day उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा) में सूफियों और योगियों की परंपराओं के साथ संवाद और बहस (स्पष्ट या निहित) के माध्यम से ठोस हुए, उनकी विरासत को कई समूहों ने अपनाया, जिन्होंने उन्हें याद किया और ऐसा करते रहेंगे।

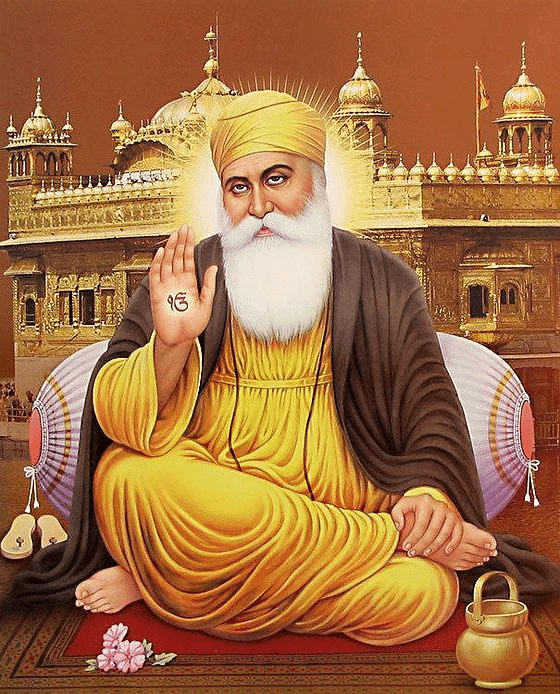

बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द

- बाबा गुरु नानक (1469-1539) का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था, जो ननकाना साहिब नामक गांव में, जो कि मुख्यतः मुस्लिम पंजाब में स्थित है, रावी नदी के निकट है। उन्होंने लेखाकार बनने की ट्रेनिंग ली और फ़ारसी का अध्ययन किया। वे युवा अवस्था में विवाहिता हुए, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय सूफियों और भक्तों के बीच बिताया।

- बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और शिक्षाओं में स्पष्ट है। ये सुझाव देते हैं कि उन्होंने एक प्रकार की निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने विश्वास किया कि अद्वितीयता या "रब" का कोई लिंग या रूप नहीं है। उन्होंने अपने चारों ओर देखी गई धर्मों की बाहरी प्रथाओं को दृढ़ता से अस्वीकार किया।

- बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में व्यवस्थित किया। उन्होंने सामूहिक पूजा (संगत) के लिए नियम स्थापित किए, जिसमें सामूहिक पाठ शामिल था। उन्होंने अपने एक शिष्य, अंगद, को अपना उत्तराधिकारी (गुरु) नियुक्त किया, और यह प्रथा लगभग 200 वर्षों तक चली।

- ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक एक नई धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनके अनुयायियों ने अपनी प्रथाओं को एकीकृत किया और खुद को हिंदुओं और मुसलमानों से अलग किया।

- पाँचवें गुरु, गुरु अर्जन, ने बाबा गुरु नानक के भजनों को उनके चार उत्तराधिकारियों और अन्य धार्मिक कवियों जैसे बाबा फरीद, रविदास (जिन्हें रैदास भी कहा जाता है), और कबीर के साथ आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। ये भजन, जिन्हें "गुरबाणी" कहा जाता है, विभिन्न भाषाओं में रचित हैं।

- सत्रहवीं शताब्दी के अंत में, दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, ने नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल किया, और इस scripture को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया।

- गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ (शुद्धों की सेना) की स्थापना भी की और इसके पाँच प्रतीकों को परिभाषित किया: बिना काटे बाल, एक चाकू, एक जोड़ी शॉर्ट्स, एक कंघा, और एक इस्पात की चूड़ी। उनके नेतृत्व में, समुदाय एक सामाजिक-धार्मिक और सैन्य शक्ति के रूप में एकीकृत हो गया।

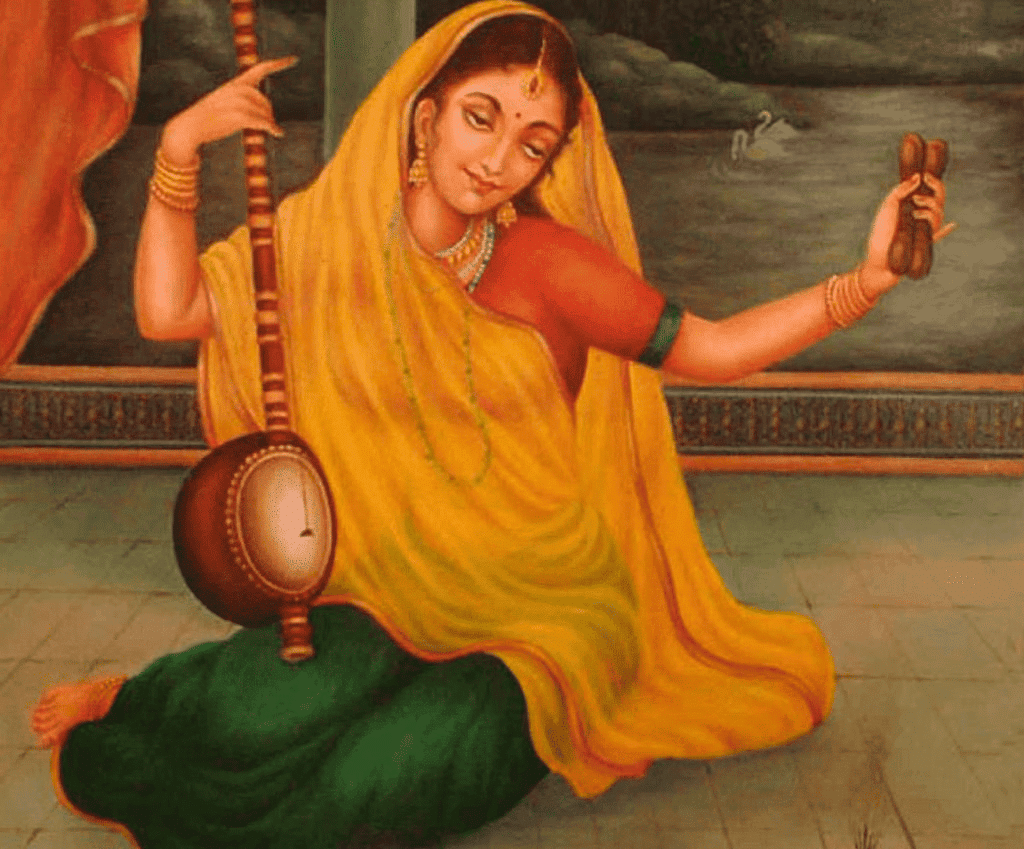

मीराबाई, भक्त राजकुमारी

- मीराबाई (लगभग पंद्रहवें-षोडशवें शताब्दी) भक्ति परंपरा में सबसे प्रसिद्ध महिला कवि मानी जाती हैं। उनके जीवनियों का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से उन भजनों से किया गया है जो उनके नाम से जुड़ते हैं और जो सदियों से मौखिक रूप से प्रेषित किए जाते रहे हैं। इनके अनुसार, वह मारवाड़ के मीरता की एक राजपूत राजकुमारी थीं जिन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ मेवाड़ (राजस्थान) के सिसोदिया वंश के एक राजकुमार से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने पति के खिलाफ विद्रोह किया और पत्नी और माँ की पारंपरिक भूमिका को स्वीकार नहीं किया, बल्कि कृष्ण को, जो विष्णु के अवतार हैं, अपने प्रेमी के रूप में माना।

- कुछ परंपराओं के अनुसार, उनके गुरु रैदास थे, जो एक चमड़ा कार्यकर्ता थे। यह उनके जाति समाज के मानदंडों के खिलाफ विद्रोह को दर्शाता है। अपने पति के महल की सुख-सुविधाओं को अस्वीकार करने के बाद, माना जाता है कि उन्होंने एक विधवा के सफेद वस्त्र या त्यागी के केसरिया वस्त्र धारण किए।

- हालाँकि मीराबाई ने किसी संप्रदाय या अनुयायियों का समूह नहीं आकर्षित किया, लेकिन उन्हें सदियों से प्रेरणा का स्रोत माना गया है। उनके गीतों को विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में गरीब और "निम्न जाति" के लोग गाते हैं। संत मीराबाई

ये तीन व्यक्तित्व—कबीर, बाबा गुरु नानक, और मीराबाई—उत्तरी भारत में अपने-अपने समय के दौरान सामाजिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ कवि-संतों की संलग्नता और प्रतिक्रिया के विविध तरीकों को दर्शाते हैं।

धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण

धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण

- शिल्प और वास्तुकला धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन्हें समझने के लिए उन समाजों का संदर्भ ज्ञान आवश्यक है जिन्होंने इन कलाकृतियों का निर्माण और उपयोग किया।

- इन रचनाओं को सीधे और स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करते हैं।

- ये शाही फरमान आमतौर पर ज़रीफ पर्सियन में लिखे जाते थे। ये मुग़ल काल के दौरान राजनीतिक-धार्मिक नीतियों और प्रशासनिक प्रथाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- पाठों का दायरा काव्यात्मक और उपमाात्मक से लेकर प्रशासनिक और कानूनी तक होता है, प्रत्येक को एक अलग व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- पाठों के निर्माण के संदर्भ को समझना उनके अर्थों और धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं पर उनके प्रभाव को व्याख्या करने के लिए आवश्यक है।

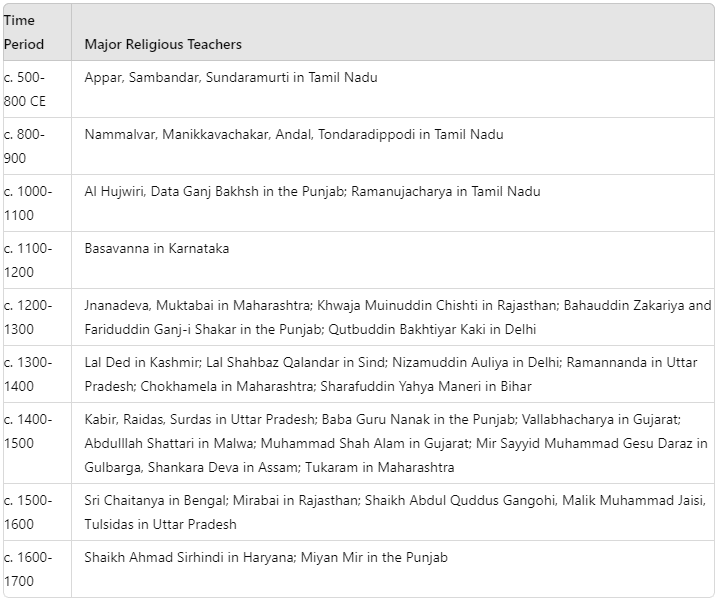

समयरेखा

निष्कर्ष

इतिहासकार भारत का धार्मिक इतिहास प्रतिमा, वास्तुकला, और विविध ग्रंथों के माध्यम से पुनर्निर्माण करते हैं, जो जटिल अंतःक्रियाओं और गहन परिवर्तनों को उजागर करते हैं। कवि-संत जैसे कबीर, बाबा गुरु नानक, और मीराबाई dissent और संवाद के मार्ग को उजागर करते हैं जो परिवर्तनों के बीच में हैं। जैसे-जैसे भारत की धार्मिक ताने-बाने विकसित होती है, ये कथाएँ हमें इसकी निरंतर जटिलता और लचीलापन की याद दिलाती हैं, जो इसके जीवंत सभ्यता में अद्वितीय योगदान करती हैं।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|