NCERT कक्षा 10 इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय और संक्षेप। | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

NCERT की कक्षाएँ 6 से 12 तक सिविल सेवाओं की परीक्षा (CSE) की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पुस्तकें सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करती हैं और आपको बुनियादी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझने में मदद करती हैं। परीक्षा में कई प्रश्न सीधे इन पुस्तकों से आते हैं, इसलिए ये आपकी अध्ययन सामग्री का एक प्रमुख हिस्सा हैं।

UPSC परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से यदि आप वाणिज्य या विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं, तो NCERT की इतिहास की पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इतिहास IAS प्रीलिम्स GS पेपर 1 और IAS मेन्स GS पेपर 1 का एक बड़ा हिस्सा है। NCERT की पुस्तकों से अपने इतिहास की तैयारी शुरू करना एक उत्कृष्ट विचार है क्योंकि यह आपको एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इस लेख में UPSC तैयारी के लिए कक्षा 10 की NCERT इतिहास की पुस्तकों के महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश दिया गया है।

UPSC के लिए कक्षा 10वीं इतिहास NCERT के महत्वपूर्ण अध्याय

- NCERT नाम: भारत और समकालीन विश्व - 2

- ध्यान केंद्रित करने के लिए अध्याय: यह पुस्तक 18वीं शताब्दी से विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करती है, जिसमें औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशमुक्ति, और आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं। उम्मीदवारों को सभी प्रमुख घटनाओं और व्यक्तियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनका राष्ट्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

आइए अध्यायों का सारांश एक-एक करके शुरू करें।

अध्याय 1: यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय

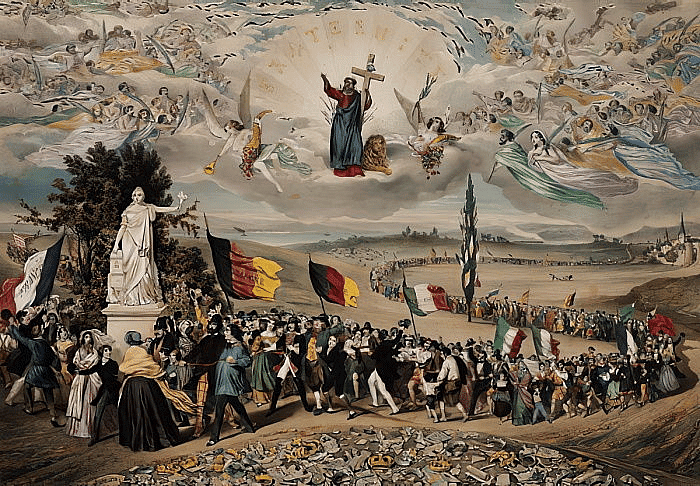

19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी कलाकार Frédéric Sorrieu ने एक भविष्य की कल्पना की जहाँ लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य फल-फूल रहे थे। 1848 में, उन्होंने इस यूटोपियन दृष्टिकोण को चित्रित करने वाले प्रिंटों की एक श्रृंखला बनाई। उनकाArtwork एक ऐसे भविष्य की उम्मीद का प्रतीक था, जो अधिनायकवादी शासन से मुक्त हो, जिसमें लोकतंत्र, समानता, और राष्ट्रों के बीच एकता पर जोर दिया गया था।

सोरीयू की दृष्टि का विवरण:

- स्वतंत्रता और प्रबोधन की मूर्ति: सोरीयू के प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की मूर्ति का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। यह मूर्ति स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति के हाथ में प्रबोधन के प्रतीक हैं—एक मशाल और मानव अधिकारों की चार्टर, जो स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का प्रतीक हैं।

- सर्वशक्तिवाद का उन्मूलन: सोरीयू के प्रिंट में सर्वशक्तिवादी संस्थानों के टूटे हुए प्रतीक जमीन पर पड़े हुए हैं। सर्वशक्तिवाद एक प्रकार की सरकार है जहाँ एक शासक के पास सभी शक्ति होती है। यह चित्रण लोकतंत्र और समान अधिकारों के पक्ष में अधिनायकत्व के अस्वीकृति का सुझाव देता है।

- राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व: सोरीयू के प्रिंट में विभिन्न राष्ट्रों को उनके झंडों और पारंपरिक वस्त्रों से पहचाना जाता है। यह राष्ट्रों के एक साथ आने को दर्शाता है, जो वैश्विक सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों की खोज का संकेत देता है।

- दैवीय चित्रण: धार्मिक व्यक्तित्व जैसे कि मसीह, संत और देवदूत इस दृश्य को ऊपर से देख रहे हैं। ये प्रतीक राष्ट्रों के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्कृतियों के बीच हमारी साझा मानवता को उजागर करते हैं।

- यूटोपियन आदर्शवाद: सोरीयू के कला कार्य एक भविष्य की यूटोपियन आकांक्षा को दर्शाते हैं जहाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का वर्चस्व हो। 19वीं सदी में, कई लोगों ने प्रगति में विश्वास किया और लोकतंत्र और समानता से संचालित एक शांतिपूर्ण दुनिया की कल्पना की।

निष्कर्ष:

फ्रेडेरिक सोरीयू के 1848 के प्रिंट न केवल कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं बल्कि आशा और आशावाद के प्रतीक भी हैं। ये 19वीं सदी की बेहतर दुनिया के लिए आकांक्षाओं को पकड़ते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित है। सोरीयू की दृष्टि आज भी प्रेरणादायक है, जो हमें अत्याचार और दमन से मुक्त एक निष्पक्ष और एकीकृत वैश्विक समुदाय की निरंतर खोज की याद दिलाती है। उनका कला कार्य मानवता के उज्जवल भविष्य की खोज में एक प्रकाशस्तम्भ के रूप में गूंजता है।

अध्याय 2: भारत में राष्ट्रीयता

परिचय

भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता एक शक्तिशाली बल के रूप में उभरी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसने उन विभिन्न समूहों के बीच एकता का अहसास कराया, जिनका एक सामान्य लक्ष्य स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना था। उपनिवेशीय दमन के खिलाफ संघर्ष ने न केवल भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया बल्कि 20वीं सदी के दौरान सामाजिक पहचान और आकांक्षाओं को भी पुनर्परिभाषित किया।

भारत में राष्ट्रीयता का विकास

- 1920 के दशक से आगे: राष्ट्रीयता ने INC द्वारा नेतृत्व किए गए असहयोग और नागरिक अवज्ञा जैसे आंदोलनों के साथ ताकत प्राप्त की।

- समावेशिता: INC ने राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और बौद्धिकों को शामिल करना चाहा।

- भारत भर में फैलाव: राष्ट्रीय भावनाएं जन आंदोलनों और प्रदर्शनों के माध्यम से देश भर में फैलीं।

- विविधता के बीच एकता: संस्कृति और समाज में भिन्नताओं के बावजूद, भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष में एक सामान्य आधार पाया।

असहयोग आंदोलन

- प्रतीकात्मक और व्यावहारिक: भारतीय पहचान को पुनर्परिभाषित करने और एकता बनाने के लिए नए प्रतीकों और गीतों का परिचय दिया गया।

- पहचान और संबंध: भारतीयों ने राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेकर एक-दूसरे के साथ एक मजबूत संबंध महसूस किया।

- क्रमिक प्रक्रिया: राष्ट्रीय पहचान का निर्माण समय लगा और यह उपनिवेशीय विरोध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से प्रभावित था।

- उपनिवेशीय संघर्ष द्वारा आकारित: ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों ने भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में देखने के तरीके को आकार दिया।

सत्याग्रह आंदोलनों

- चंपारण आंदोलन (1917): गांधी का पहला बड़ा विरोध, बिहार में किसानों का समर्थन करते हुए ब्रिटिश प्लांटर्स के खिलाफ।

- खेड़ा सत्याग्रह (1918): गुजरात में फसल विफलता के दौरान उच्च करों के खिलाफ किसानों का विरोध।

- अहमदाबाद मिल मजदूर (1918): गुजरात में बेहतर परिस्थितियों और वेतन के लिए श्रमिकों का विरोध।

- रोलेट एक्ट के खिलाफ (1919): बिना सुनवाई के हिरासत की अनुमति देने वाले कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध।

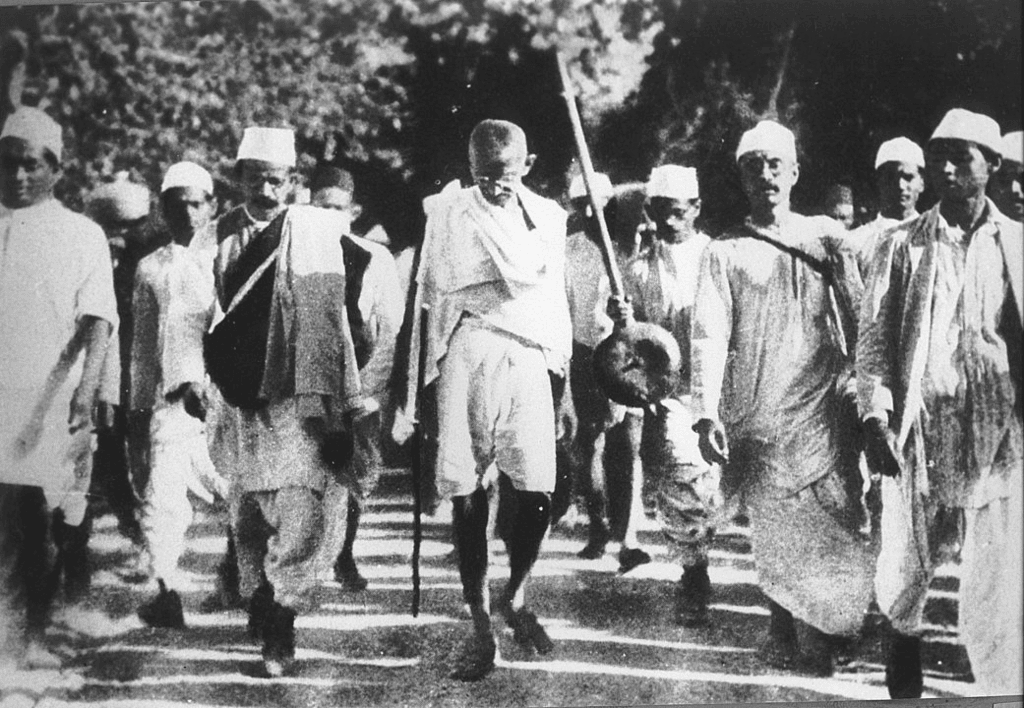

सामाजिक अवज्ञा आंदोलन और नमक मार्च

- 1930-1934: स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में और अधिक दृढ़ चरण, पूर्ण आत्म-शासन की मांग।

- डांडी की ओर नमक मार्च: गांधी का ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ विरोध, जिसने देशव्यापी नागरिक अवज्ञा को प्रेरित किया।

- जनता की नागरिक अवज्ञा: भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से मना किया, और उपनिवेशीय शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया।

- कार्यवाही में एकता: नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने भारतीयों की स्वतंत्रता के प्रति एकजुट प्रतिबद्धता को गैर-violent तरीकों से प्रदर्शित किया।

चुनौतियाँ और एकता के प्रयास

- साम्प्रदायिक तनाव: ब्रिटिश नीतियों और भिन्नताओं के कारण हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना कठिन।

- गांधी की पहलों: खलीफ़ात जैसे आंदोलनों के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के प्रयास।

- विविध दृष्टिकोण: विभिन्न समूहों के स्वतंत्र भारत की आकृति के बारे में अलग-अलग विचार।

- आंतरिक बहस: INC और अन्य समूहों के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चाएँ।

निष्कर्ष

अंत में, भारत की स्वतंत्रता की यात्रा को इसके समावेशी और विविध राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति ने आकार दिया। गांधी जैसे नेताओं ने एक स्वतंत्र और एकजुट भारत के दृष्टिकोण के चारों ओर लाखों लोगों को संगठित किया, वर्ग, धर्म और भूगोल के बाधाओं को पार करते हुए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने केवल एक राजनीतिक आकांक्षा को ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की खोज को भी दर्शाया। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशीयता को चुनौती देने और एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने में सामूहिक क्रियाकलाप की शक्ति का गवाह है।

अध्याय 3: वैश्विक दुनिया का निर्माण

परिचय

वैश्वीकरण, जिसे अक्सर एक हालिया घटना के रूप में देखा जाता है, व्यापार, प्रवास और पूंजी के आंदोलन से गहरे ऐतिहासिक जड़ों वाला है। यह व्यापक प्रक्रिया सहस्त्राब्दियों से दुनिया को आकार दे रही है, विभिन्न क्षेत्रों को सामान, विचारों, रोगों और लोगों के आदान-प्रदान के माध्यम से जोड़ रही है। यह संक्षेप वैश्वीकरण के प्रारंभिक उदाहरणों से लेकर आधुनिक रूपों तक, प्राचीन दुनिया में महत्वपूर्ण विकास, यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के प्रभावों, और 19वीं और 20वीं शताब्दी के परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है।

वैश्वीकरण के प्रारंभिक उदाहरण

- प्रीहिस्टोरिक व्यापार और प्रवास: वैश्वीकरण के प्रमाण 3000 BCE तक के हैं।

- मालदीव से आए काउरी का उपयोग चीन और पूर्वी अफ्रीका में मुद्रा के रूप में किया गया।

- सातवीं सदी के आस-पास रोगों का दीर्घकालिक प्रसार शुरू हुआ।

रेशम मार्ग:

- कई भूमि और समुद्री मार्गों ने एशिया को यूरोप और उत्तर अफ्रीका से जोड़ा।

- इन मार्गों ने चीनी रेशम, मिट्टी के बर्तन, भारतीय वस्त्र, मसाले और यूरोपीय सोने और चांदी के आदान-प्रदान को सुगम बनाया।

- व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ, जिससे बौद्ध, ईसाई और इस्लाम जैसी धर्मों का प्रसार हुआ।

खाद्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:

- नए फसलों और खाद्य पदार्थों का परिचय: कोलंबस की अमेरिका की खोज के बाद आलू, मक्का और मिर्च जैसे नए खाद्य पदार्थों का परिचय।

- सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे स्पघेटी और नूडल्स संभवतः प्राचीन दीर्घकालिक सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाते हैं।

यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण

- यूरोपीय अन्वेषण का प्रभाव (1500 के दशक): एशिया और अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों ने प्राचीन दुनिया को संकुचित कर दिया।

- यूरोपीय प्रवेश ने वैश्विक व्यापार प्रवाह को यूरोप की ओर मोड़ दिया।

- अमेरिकी खानों से चांदी ने यूरोप की संपत्ति को बढ़ाया और एशियाई व्यापार को वित्तपोषित किया।

उपनिवेशीकरण और रोग:

- पुर्तगाली और स्पेनिश विजय ने अमेरिका में रोगों जैसे चेचक के प्रसार को सुगम बनाया।

- यूरोपीय उपनिवेशीकरण ने वैश्विक व्यापार को रूपांतरित किया, नए संसाधनों और श्रम प्रणालियों जैसे अमेरिकी बागानों के लिए अफ्रीकी दासता को पेश किया।

19वीं शताब्दी की वैश्विक परिवर्तन

- औद्योगिक क्रांति और व्यापार: ब्रिटेन द्वारा अनाज कानूनों को समाप्त करना सस्ते आयातित खाद्य पदार्थों की ओर ले गया और वैश्विक कृषि में बदलाव लाया।

- लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी ने वैश्विक अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित किया।

प्रौद्योगिकी में उन्नति:

- रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ जैसे आविष्कारों ने परिवहन और संचार में क्रांति लाई।

- फ्रिजरेटेड जहाजों ने नाशवान वस्तुओं के लिए दीर्घकालिक व्यापार को सुगम बनाया।

उपनिवेशवाद और आर्थिक प्रभाव:

- यूरोपीय विजय ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया, जैसे अफ्रीका में रिंदरपेस्ट महामारी।

- भारत से प्रवासी श्रमिक कैरेबियन, मॉरिशस और सीलोन में बागानों के लिए गए।

वैश्विक व्यापार में बदलाव:

- यूरोपीय प्रभुत्व के उदय के साथ व्यापार में बदलाव, उपनिवेशों द्वारा समर्थित।

- भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश हितों की सेवा करने के लिए पुनर्निर्देशित की गई, विशेष रूप से रॉ मटेरियल जैसे कपास और अफीम में।

20वीं शताब्दी और युद्ध के बाद का वैश्वीकरण

- विश्व युद्धों और आर्थिक बदलाव: पहले और दूसरे विश्व युद्धों ने महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक विघटन पैदा किए।

- युद्ध के बाद के युग में ब्रेटन वुड्स संस्थानों (IMF और विश्व बैंक) की स्थापना हुई ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके।

युद्ध के बाद का विकास और उपनिवेश-विमोचन:

- पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान में तेजी से आर्थिक विकास और कम बेरोजगारी।

- एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश-विमोचन के बाद नए स्वतंत्र राष्ट्र आर्थिक स्थिरता की तलाश में थे।

ब्रेटन वुड्स का अंत और नया वैश्वीकरण:

- स्थिर विनिमय दरों का पतन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय, जिन्होंने उत्पादन को कम वेतन वाले देशों में स्थानांतरित किया।

- चीन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनः एकीकरण और सोवियत शैली के साम्यवाद का पतन वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया।

आधुनिक आर्थिक भूगोल:

- भारत, चीन, और ब्राज़ील जैसे देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन।

- कम वेतन वाले क्षेत्रों में उद्योगों के स्थानांतरण के कारण विश्व व्यापार और पूंजी प्रवाह में बदलाव।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण एक बहुपरक और स्थायी प्रक्रिया है जिसने हजारों वर्षों से मानव इतिहास को आकार दिया है। प्रारंभिक व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लेकर यूरोपीय अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के गहन प्रभावों, और आधुनिक युग के तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों तक, वैश्वीकरण ने लगातार दुनिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा है। इस लंबी इतिहास को समझना वर्तमान वैश्विक इंटरएक्शन की जटिलताओं और एक जुड़े हुए विश्व के निरंतर विकास के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 4: औद्योगीकरण का युग

औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगीकरण का परिचय

औद्योगिक क्रांति से पहले, प्रोटो-औद्योगिककरण ने एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन का चरण चिह्नित किया, जो आधुनिक फैक्ट्रियों के बिना, वैश्विक व्यापार की मांगों और प्रारंभिक तकनीकी उन्नतियों द्वारा संचालित था। इस अवधि ने बाद के औद्योगिक परिवर्तनों के लिए आधार तैयार किया।

प्रोटो-औद्योगिककरण और प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ

- प्रोटो-औद्योगिककरण: अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन, प्री-फैक्ट्री युग।

- फैक्ट्रियों का उदय: पहली फैक्ट्रियाँ 1730 के दशक में इंग्लैंड में प्रकट हुईं, जिसने उत्पादन विधियों में क्रांति लाई (जैसे, रिचर्ड आर्कराइट का कपास मिल)।

तकनीकी उन्नति और आर्थिक प्रभाव

- तकनीकी विकास: 18वीं सदी के आविष्कारों ने कपड़ा और धातु उद्योगों को बढ़ावा दिया।

- आर्थिक विस्तार: कच्चे कपास और लोहे/स्टील का आयात काफी बढ़ा, जिसने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया।

हाथ से श्रम बनाम प्रारंभिक मशीनें

- श्रम गतिशीलता: सस्ते श्रम की प्रचुरता, मौसमी रोजगार आम।

- मशीनों का प्रभाव: प्रारंभिक मशीनों को उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, उत्पाद विविधता सीमित थी।

कामकाजी जीवन और सामाजिक प्रभाव

- कामकाजी की स्थिति: कम वेतन, मौसमी श्रम पर निर्भरता।

- सामाजिक प्रभाव: हस्तनिर्मित वस्तुएं स्थिति का प्रतीक थीं; तकनीक के पारंपरिक शिल्प को विस्थापित करने पर संघर्ष उत्पन्न हुआ।

उपनिवेशीय संदर्भ में औद्योगीकरण

- उपनिवेशीय प्रभाव: ब्रिटिश शासन ने भारत में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, पारंपरिक वस्त्र उद्योगों पर प्रभाव डाला।

- आर्थिक बदलाव: पारंपरिक निर्यात केंद्रों की गिरावट; नए औद्योगिक केंद्रों (कोलकाता, मुंबई) का उदय।

फैक्ट्रियों और उद्यमियों का उदय

- उद्यमी नेता: द्वारकानाथ टागोर, दिनशाह पेटिट, जमशेतजी टाटा जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भारतीय उद्योगों का विकास किया।

- उपनिवेशीय नियंत्रण: यूरोपीय कंपनियों ने चाय, जूट और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा।

श्रम प्रवास और औद्योगिक विकास

- श्रम की आपूर्ति: श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक केंद्रों जैसे मुंबई और कोलकाता में प्रवासित हुए।

- जॉबर की भूमिका: ग्रामीण-शहरी प्रवास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कार्यबल प्रबंधन में सहायक।

भारतीय औद्योगिक विकास की अद्वितीय विशेषताएँ

- छोटे पैमाने का प्रभुत्व: अधिकांश उद्योग छोटे पैमाने पर थे; हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादन का विस्तार हुआ।

- तकनीकी अपनाना: 19वीं सदी के अंत में उत्पादन दक्षता को बढ़ाने में सहायक तकनीकी उन्नतियों का उदय।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|