NCERT सारांश: दिल्ली सल्तनत | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

मजबूत राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष

मुईजुद्दीन (मुहम्मद गोरी) की मृत्यु के बाद (1206) कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्की गुलाम, ने शासन संभाला, जिसने तारेन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सुल्तानत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुईजुद्दीन का एक और गुलाम, याल्दूज, गज़नी में शासन करने लगा। गज़नी के शासक के रूप में, याल्दूज ने दिल्ली पर भी शासन करने का दावा किया। हालांकि, ऐबक ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसी समय से दिल्ली सुल्तानत ने भारत को मध्य एशियाई राजनीति में खींचने से रोकने के लिए सहायता देना बंद कर दिया।

कुतुबुद्दीन ऐबक (लगभग 1206 – 1210 ईस्वी)

- कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वह मुहम्मद गोरी का तुर्की गुलाम था जिसने तारेन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सुल्तानत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- मुहम्मद गोरी ने उसे अपनी भारतीय संपत्तियों का गवर्नर बनाया। उसने एक स्थायी सेना तैयार की और गोरी के जीवनकाल में ही उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।

- मुहम्मद गोरी की मृत्यु (लगभग 1206 ईस्वी) के बाद, ताजुद्दीन याल्दूज, गज़नी का शासक, दिल्ली पर अपने शासन का दावा करता रहा और मुल्तान और उच के गवर्नर नासिरुद्दीन काबाचा ने स्वतंत्रता की मांग की।

- ऐबक ने अपनी ताकत और अन्य सामंजस्यपूर्ण उपायों के जरिए अपने दुश्मनों को जीतने में सफल रहे। उसने याल्दूज को पराजित किया और गज़नी के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और इस तरह गुलाम वंश और दिल्ली सुल्तानत की स्थापना की।

- मुस्लिम लेखकों ने ऐबक को “लख बख्श” या लाखों का दाता कहा क्योंकि उसने उदारता से दान दिया।

- उन्हें “सुलतान” का उपाधि दी गई और उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।

- उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर कुतुब मीनार (केवल पहले मंजिल) का निर्माण शुरू किया। इसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया।

- ऐबक ने अचानक खेलते समय (चौगान) 1210 ईस्वी में मृत्यु का सामना किया।

आराम शाह (लगभग 1210 ईस्वी)

- कुतुबुद्दीन के बाद उनके पुत्र अराम शाह ने शासन संभाला, जो एक अयोग्य शासक थे।

- उन्हें तुर्की सेनाओं का विरोध करना पड़ा और उनका शासन केवल आठ महीने तक चला।

इल्तुतमिश (लगभग 1210 – 1236 ईस्वी)

- इल्तुतमिश इलबारी जनजाति से संबंधित थे, इसलिए उनके वंश को इलबारी वंश कहा गया।

- उनके अर्ध-भाई ने उन्हें ऐबक को गुलाम के रूप में बेच दिया, जिसने अपनी बेटी को उन्हें ब्याह दिया।

- बाद में ऐबक ने उन्हें ग्वालियर का इक्तादार नियुक्त किया।

- लगभग 1211 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने अराम शाह को गद्दी से उतार दिया और शम्सुद्दीन के नाम से सुलतान बन गए।

- उन्हें भारत में तुर्की शासन का वास्तविक एकीकृतकर्ता माना जाता है।

इल्तुतमिश के शासन के दौरान सुल्तानत

- लगभग 1220 ईस्वी में, मंगोलों के नेता तेमुजिन, जिसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, ने मध्य एशिया की ओर मार्च शुरू किया।

- उसने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगाबर्नी को हराया।

- मंगाबर्नी मंगोलों से बचकर इल्तुतमिश के पास शरण लेने आया, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए उसे शरण देने से मना कर दिया।

- इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को दिल्ली सुल्तानत में वापस लाया।

रुक्नुद्दीन फिरोज शाह (लगभग 1236 ईस्वी)

- वह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसने नबाबों की मदद से गद्दी संभाली।

- जब मुल्तान का गवर्नर विद्रोह करता है, रुक्नुद्दीन फिरोज शाह विद्रोह को दबाने के लिए मार्च करता है।

- इस अवसर का उपयोग करके, इल्तुतमिश की बेटी रज़िया ने दिल्ली के अमीरों की मदद से दिल्ली सुल्तानत की गद्दी पर कब्जा किया।

रज़िया सुल्तान (लगभग 1236 – 1239 ईस्वी)

- इल्तुतमिश ने अंततः अपनी बेटी रज़िया को गद्दी के लिए नामित करने का निर्णय लिया और नबाबों और उलमा को इस पर सहमत करने के लिए प्रेरित किया।

- महिलाओं को गद्दी पर बैठाना एक अनोखी बात थी।

- रज़िया ने शासन के दौरान कई दिलचस्प विशेषताएँ दिखाई।

बहराम शाह (लगभग 1240 – 1242 ईस्वी)

- रज़िया सुल्तान की गिरावट ने ‘चालिस’ के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।

- बहराम शाह के शासन के दौरान, सुलतान और नबाबों के बीच श्रेष्ठता के लिए संघर्ष जारी रहा।

अला उद्दीन मसूद शाह (लगभग 1242 – 1246 ईस्वी)

- वह रुक्नुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और उसके बाद का शासक बना।

- हालांकि, वह अक्षम था और सरकार के मामलों को संभालने में असमर्थ था।

नासिरुद्दीन महमूद (लगभग 1246 – 1265 ईस्वी)

- वह इल्तुतमिश का पोता था और युवा और अनुभवहीन था।

- बलबन, चहल्गानी (चालिस) का एक सदस्य, ने नासिरुद्दीन की मदद की और असली शक्ति बलबन के हाथ में थी।

बलबन का युग (लगभग 1266 – 1286 ईस्वी)

- राजतंत्र और तुर्की प्रमुखों के बीच संघर्ष जारी रहा।

- बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के उप-राजा के रूप में कार्य किया और धीरे-धीरे सभी शक्ति अपने हाथ में ले ली।

काईकुबाद (लगभग 1287 – 1290 ईस्वी)

- काईकुबाद बलबन का पोता था और नबाबों द्वारा दिल्ली का सुलतान बनाया गया।

- लगभग 1290 ईस्वी में, फ़िरोज़ ने काइमूर को मार डाला और तख्त पर कब्जा कर लिया।

- उन्हें जलालुद्दीन खलजी कहा गया और खलजी वंश स्थापित किया।

दिल्ली सुलतानत - II (लगभग 1200-1400)

- बलबन की मृत्यु के बाद (1286), दिल्ली में कुछ समय के लिए फिर से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।

- बलबन का चयनित उत्तराधिकारी, प्रिंस मुहम्मद, मंगोलों के साथ एक लड़ाई में पहले ही मर चुका था।

- एक दूसरे पुत्र, बुगरा खान, बंगाल और बिहार पर शासन करना पसंद करते थे।

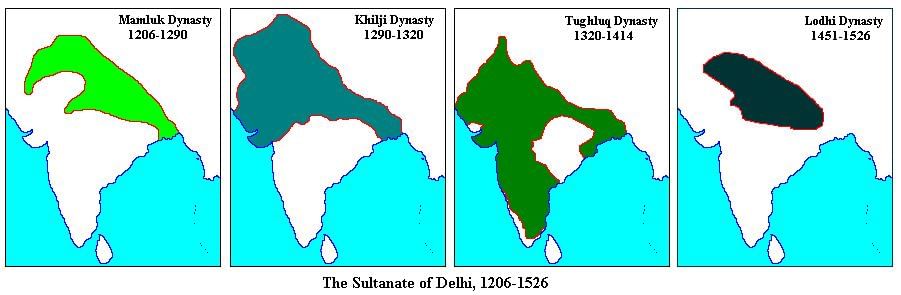

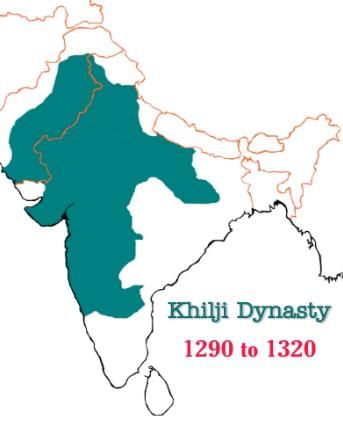

खलजी वंश (1290-1320)

- जालालुद्दीन खलजी ने 1290 में बलबन के अक्षम उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका।

- जालालुद्दीन खलजी ने केवल छह वर्षों तक शासन किया।

अला उद्दीन खलजी (1296-1316)

- अला उद्दीन ने अपने चाचा और साले, जालालुद्दीन खलजी की हत्या करके गद्दी संभाली।

- उन्होंने नबाबों की साजिशों से बचने के लिए कई नियम बनाए।

अला उद्दीन खलजी के सैन्य अभियान

- अला उद्दीन ने मंगोलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्थायी सेना रखी।

- गुजरात का अधिग्रहण 1299 ईस्वी में हुआ।

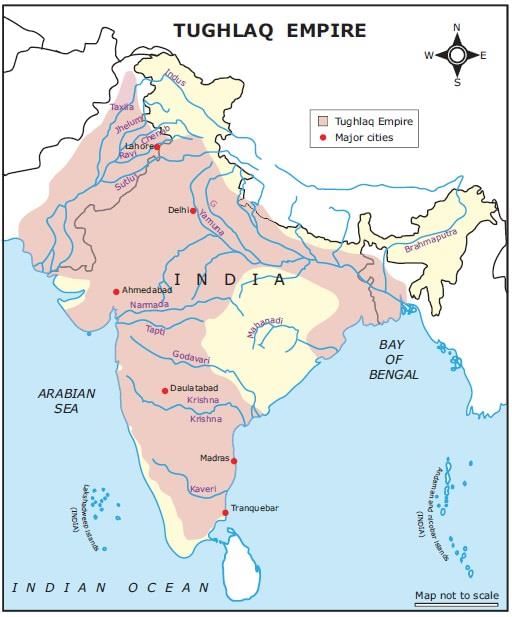

तुगलक वंश (1320-1412)

- घियासुद्दीन तुगलक ने एक नया वंश स्थापित किया, जो 1412 तक शासन करता रहा।

- इस वंश में तीन सक्षम शासक थे: घियासुद्दीन, उनके पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक, और उनके भतीजे फीरोज शाह तुगलक।

सैयद वंश (लगभग 1414 – 1451 ईस्वी)

- खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की और दिल्ली का शासक बना।

- उन्होंने दिल्ली सुलतानत को मजबूत करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे।

लोदी वंश (लगभग 1451 – 1526 ईस्वी)

- लोदी वंश सुलतानत काल का अंतिम शासक वंश था।

- बाहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की और दिल्ली सुलतानत का विस्तार किया।

इस प्रकार, दिल्ली सुलतानत, जिसकी स्थापना तारेन की लड़ाई (लगभग 1192 ईस्वी) में हुई थी, पानिपत की लड़ाई (लगभग 1526 ईस्वी) पर समाप्त हुई।

मुजज़ुद्दीन (मुहम्मद गोरी) का उत्तराधिकारी (1206) कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जो एक तुर्की गुलाम था और जिसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सुल्तानत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजज़ुद्दीन का एक और गुलाम, यल्दूज़, ग़ज़नी में उत्तराधिकारी बना। ग़ज़नी का शासक यल्दूज़ ने दिल्ली पर शासन करने का दावा किया। हालांकि, ऐबक ने इसे स्वीकार नहीं किया और इस समय से, दिल्ली सुल्तानत ने भारत को केंद्रीय एशियाई राजनीति में शामिल होने से रोकने के लिए अपनी मदद को समाप्त कर दिया।

- कुतुब-उद-दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वह मुहम्मद गोरी का एक तुर्की गुलाम था जिसने तराइन की लड़ाई के बाद भारत में तुर्की सुल्तानत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुहम्मद गोरी ने उसे अपने भारतीय संपत्तियों का गवर्नर बनाया। उसने एक स्थायी सेना बनाई और गोरी के जीवनकाल में ही उत्तरी भारत में अपनी पकड़ स्थापित की।

- मुहम्मद गोरी की मृत्यु (लगभग 1206 CE) के बाद, ताजुद्दीन यल्दूज़, ग़ज़नी का शासक, दिल्ली पर अपना शासन का दावा करने लगा और मुल्तान और उच के गवर्नर, नासिरुद्दीन क़बाचा ने स्वतंत्रता की मांग की। उसे राजपूतों और अन्य भारतीय शासकों से कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। हालांकि, ऐबक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और अन्य सुलह के उपायों द्वारा अपने दुश्मनों को जीत लिया। उसने यल्दूज़ को पराजित किया और ग़ज़नी के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और इस प्रकार गुलाम वंश और दिल्ली सुल्तानत की स्थापना की।

- मुस्लिम लेखकों ने ऐबक को "लख बक्ष" या लाखों का दाता कहा क्योंकि उसने उदारता से दान दिया।

- कुतुब-उद-दीन के बाद उनके पुत्र अरम शाह का उत्तराधिकार हुआ जो एक असमर्थ शासक थे। उन्हें तुर्की सेनाओं द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा और उनका शासन केवल आठ महीने तक चला।

- इल्तुतमिश इलबारी जनजाति से संबंधित थे और इसलिए, उनके वंश का नाम इलबारी वंश रखा गया। उनके सगे भाईयों ने उन्हें ऐबक को गुलाम के रूप में बेच दिया, जिसने उन्हें अपनी बेटी देकर अपने दामाद बना लिया। बाद में ऐबक ने उन्हें ग्वालियर का इक्तेदार नियुक्त किया। लगभग 1211 CE में, इल्तुतमिश ने अरम शाह को अपदस्थ किया और शम्सुद्दीन नाम से सुलतान बने। उन्हें भारत में तुर्की शासन का असली मजबूत बनाने वाला माना जाता है।

- अपने शासन के पहले दस वर्षों के दौरान, उन्होंने मुख्य रूप से अपने सिंहासन को अपने प्रतिद्वंद्वियों से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुहम्मद गोरी के कमांडर जैसे यल्दूज़, क़बाचा और बांग्ला एवं बिहार के अली मर्दन ने उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इल्तुतमिश ने तराइन की लड़ाई में यल्दूज़ को पराजित किया (लगभग 1215 CE) और क़बाचा को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया।

- लगभग 1220 CE में, मंगोलों के नेता, तेमूजिन, जिसे आमतौर पर चंगेज़ खान के नाम से जाना जाता है, ने केंद्रीय एशिया की ओर मार्च शुरू किया। उसने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगाबर्नी को पराजित किया। मंगाबर्नी मंगोलों से भाग निकले और इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसे शरण देने से इनकार कर दिया।

- इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को फिर से दिल्ली सुल्तानत में शामिल किया। उन्होंने राजपूत विद्रोहों को दबाया और लगभग 1226 CE में रणथंभोर को पुनः प्राप्त किया और लगभग 1231 CE तक, इल्तुतमिश ने बयाना, मंडोर, जालोर, और ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित किया।

- उन्होंने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इल्तुतमिश एक महान राजनीतिक नेता थे। लगभग 1229 CE में, उन्होंने अब्बासी खलीफा से 'मंसूर' (मान्यता का पत्र) प्राप्त किया जिसके द्वारा वह भारत के कानूनी शासक बन गए।

- उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जो भारत की सबसे ऊँची पत्थर की मीनार है (238 फीट)।

- उन्होंने भारत में अरबी मुद्रा का परिचय दिया और 175 ग्राम वजन का चांदी का टंका मध्यकालीन भारत में एक मानक मुद्रा बन गया। चांदी का टंका आधुनिक रुपये का आधार बना।

- इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी का आयोजन किया, जो चालीस शक्तिशाली सैन्य नेताओं की एक नई शासक अभिजात वर्ग की श्रेणी थी।

- उन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दिया और उनके शासन के दौरान कई सूफी संत भारत आए।

- उन्होंने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

- इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद था जिसने नवाबों की मदद से सिंहासन पर चढ़ाई की। जब मुल्तान का गवर्नर विद्रोह करता है, रुक्नुद्दीन फ़िरोज़ शाह विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मार्च करता है। इस अवसर का उपयोग करते हुए, इल्तुतमिश की बेटी रज़िया ने दिल्ली के अमीरों की मदद से दिल्ली सुल्तानत का सिंहासन जब्त कर लिया।

- इल्तुतमिश ने अंततः अपनी बेटी रज़िया को सिंहासन पर नामित करने का निर्णय लिया और नवाबों और उलेमाओं को इस नामांकन पर सहमत करने के लिए प्रेरित किया। एक महिला के नामांकन को पुत्रों की प्राथमिकता देने का यह कदम एक नया कदम था।

- रज़िया ने तीन साल तक शासन किया। हालांकि उनका शासन छोटा था, लेकिन इसमें कई दिलचस्प विशेषताएँ थीं। यह तुर्की प्रमुखों, जिन्हें कभी-कभी "चालीस" या चहलगानी कहा जाता है, के साथ राजतंत्र के बीच संघर्ष का प्रतीक था।

- इल्तुतमिश ने इन तुर्की प्रमुखों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। उनकी मृत्यु के बाद, ये प्रमुख सत्ता के मद में चूर हो गए और चाहते थे कि वे एक ऐसे कठपुतली को सिंहासन पर स्थापित करें जिसे वे नियंत्रित कर सकें।

- उन्होंने जल्दी ही यह खोजा कि रज़िया, एक महिला होते हुए, उनके खेल में खेलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने स्त्री वस्त्र को त्याग दिया और बिना चेहरे की ढाल के दरबार में बैठने लगीं।

- उन्होंने खुद शिकार किया और युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। वज़ीर, नizam-ul-Mulk जूना दी, जिसने उनके सिंहासन पर चढ़ने का विरोध किया था, और जो उनके खिलाफ नवाबों के विद्रोह का समर्थन कर रहा था, को पराजित किया और उन्होंने अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की।

- हालांकि, एक नबाब याकूत खान के विद्रोह के प्रयास के दौरान लाहौर और सिरहिंद में विद्रोह फैल गए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लाहौर के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और गवर्नर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।

- सिरहिंद की ओर जाते समय, एक आंतरिक विद्रोह भड़क गया जिसमें याकूत खान मारा गया, और रज़िया को तबाहिंद (भटिंडा) में कैद कर लिया गया। हालांकि, रज़िया ने अपने बंदी, आल्तुनिया को जीत लिया और उससे शादी करने के बाद दिल्ली पर पुनः प्रयास किया।

- रज़िया ने वीरता से लड़ाई की, लेकिन डाकुओं द्वारा एक लड़ाई में पराजित होकर मारी गईं।

- रज़िया के पतन ने 'चालीस' की शक्ति के उदय के लिए रास्ता खोला। बह्रम शाह के शासन के दौरान, सुलतान और नवाबों के बीच supremacy के लिए संघर्ष जारी रहा। तुर्की नवाबों ने पहले बह्रम शाह का समर्थन किया लेकिन बाद में अव्यवस्थित हो गए और इस अशांति के दौरान, बह्रम शाह को अपनी ही सेना द्वारा मारा गया।

- वह इल्तुतमिश का पोता था जो युवा और अनुभवहीन था। उसने चहलगानी (चालीस) के एक सदस्य, बलबन/उलग खान की मदद से सिंहासन पर चढ़ाई की, जिसने खुद को रीजेंट का पद ग्रहण किया। उसने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन से किया और इसलिए, असली शक्ति बलबन के हाथों में थी।

- बलबन प्रशासन में शक्तिशाली था लेकिन उसे रॉयल कोर्ट में अपने प्रतिद्वंद्वियों की साज़िशों का सामना करना पड़ा। उसने सभी कठिनाइयों पर काबू पा लिया। लगभग 1265 CE में, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और कुछ इतिहासकारों जैसे इब्न बतूता और इसामी के अनुसार, बलबन ने उसे ज़हर देकर मार डाला और सिंहासन पर चढ़ा।

- राजतंत्र और तुर्की प्रमुखों के बीच संघर्ष जारी रहा, जब तक कि एक तुर्की प्रमुख, उलग खान, जिसे बाद में बलबन के शीर्षक से जाना जाता है, धीरे-धीरे सभी शक्ति अपने हाथ में नहीं ले ली और अंततः 1265 में सिंहासन पर चढ़ गया। प्रारंभिक अवधि में, बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के नाइब या डिप्टी का पद धारण किया, जिसे बलबन ने 1246 में सिंहासन पर सुरक्षित करने में मदद की थी।

- बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक युवा सुलतान से अपनी एक बेटी का विवाह किया। बलबन की बढ़ती सत्ता ने कई तुर्की प्रमुखों को पराय किया जिन्होंने उम्मीद की थी कि वे अपने पूर्व शक्ति और प्रभाव को सरकार के मामलों में जारी रख सकेंगे क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद युवा और अनुभवहीन था।

- इसलिए, उन्होंने एक साज़िश (1250) की और बलबन को उसके पद से हटा दिया। बलबन को भारतीय मुस्लिम इमादुद्दीन रायहान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बलबन ने हटने पर सहमति व्यक्त की लेकिन सावधानी से अपने समूह का निर्माण जारी रखा।

- एक डेढ़ वर्ष के भीतर, उसने अपने कुछ प्रतिद्वंद्वियों को जीत लिया। सुलतान महमूद ने बलबन के समूह की श्रेष्ठता के आगे झुककर रायहान को हटा दिया। कुछ समय बाद, रायहान को पराजित और मार दिया गया। बलबन ने अन्य प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा पाने के लिए उचित या अनुचित साधनों का सहारा लिया।

- बलबन ने राजकीय चिह्न, छत्र को धारण करने के लिए भी आगे बढ़ा। लेकिन उसने खुद सिंहासन नहीं ग्रहण किया, शायद तुर्की प्रमुखों की भावनाओं के कारण। 1265 में, सुलतान महमूद की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बलबन ने युवा राजा को ज़हर देकर मार डाला, और सिंहासन पर चढ़ गया।

- तुर्की अभिजात वर्ग का चैंपियन होने का दावा करते हुए, बलबन किसी के साथ भी शक्ति साझा करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी। बलबन ने चहलगानी की शक्ति को तोड़ने और राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प किया।

- बलबन ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए, देश के सबसे ऊंचे अधिकारियों से उच्चतम स्तर के प्रशासन का आदेश दिया और उन्हें सजा दी गई यदि वे उनकी अधिकारिता का उल्लंघन करते हैं।

- खुद को अच्छी तरह से सूचित रखने के लिए, बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना नियुक्त की, ताकि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

- इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने सैन्य विभाग (दीवान-ए-आरे) का पुनर्गठन किया और उन सैनिकों और घुड़सवारों को पेंशन दी जो अब सेवा के लिए योग्य नहीं थे।

- चूंकि कई घुड़सवार तुर्क थे जो इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे, उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ हंगामा किया, लेकिन बलबन प्रभावित नहीं हुए।

- दिल्ली और दोआब के आसपास कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। गंगा-जमुना दोआब और अवध में सड़कें खराब थीं और डाकुओं और दस्युओं से ग्रस्त थीं। मेवाती इतने साहसी हो गए थे कि वे दिल्ली के किनारे तक लोगों को लूटने लगे।

- इन तत्वों से निपटने के लिए, बलबन ने "रक्त और लोहे" की नीति अपनाई। डाकुओं का निर्दयता से पीछा किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।

- अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल स्थायी सेना बनाए रखी। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ अपनी सेना को छह बार भेजा। पहले दो सफल रहे लेकिन तीसरे मंगोल आक्रमणकारी, ख्वाजा, दिल्ली तक पहुँच गया लेकिन राजधानी में प्रवेश करने से रोका गया।

- अगले तीन मंगोल आक्रमणों को भी सख्ती से निपटा गया और हजारों मंगोल मारे गए। उत्तर-पश्चिमी सीमा को मजबूत किया गया और घाजी मलिक (घयासुद्दीन तुगलक) को सीमा के वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया।

- गुजरात का विजय: अलाउद्दीन खलजी ने लगभग 1299 CE में गुजरात पर कब्जा करने के लिए अपने दो जनरलों, नुसरत खान और उलुग खान के तहत एक सेना भेजी। शासक राय करण और उसकी बेटी भाग गई जबकि रानी को पकड़ लिया गया और दिल्ली भेज दिया गया।

- राजपूताना का विजय: गुजरात पर कब्जा करने के बाद, अलाउद्दीन का ध्यान राजपूताना की ओर गया। रणथंभोर: इसे राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था। प्रारंभ में, खलजी सेना को नुकसान हुआ और नुसरत खान ने अपनी जान भी गंवाई। लगभग 1301 CE में, किला अलाउद्दीन के अधीन आ गया। राजपूत महिलाओं ने जौहर या आत्मदहन किया।

- चित्तौड़: अलाउद्दीन ने अगला हमला चित्तौड़ पर किया। यह राजपूताना का एक और शक्तिशाली राज्य था। लगभग 1303 CE में, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले पर धावा बोल दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया क्योंकि उसे राजा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी की लालसा थी।

- राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की लेकिन हार गए। राजपूत महिलाओं, जिनमें रानी पद्मिनी भी शामिल थीं, ने जौहर किया। यह पद्मिनी घटना जियासी द्वारा लिखी गई पुस्तक पद्मावत में विस्तार से उल्लेखित है।

- मालवा और अन्य: लगभग 1305 CE में, ऐन-उल-मुल्क की सक्षम नेतृत्व के तहत, खलजी सेना ने मालवा पर कब्जा कर लिया। उज्जैन, मंडू, चंदेरी और धार को भी अ annex किया गया। इसके बाद, अलाउद्दीन खलजी ने मलिक कफूर को दक्षिण की ओर भेजा और सिवाना पर हमला किया।

- राजा शीतल देव, सिवाना का शासक, बहादुरी से लड़ा लेकिन हार गया। लगभग 1311 CE में, जालोर - एक और राजपूत राज्य को अ annex किया गया। इस प्रकार, लगभग 1311 CE तक, अलाउद्दीन खलजी उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और राजपूताना के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।

- दे

|

198 videos|620 docs|193 tests

|