शैक्षिक नीति और आधुनिक शिक्षा का विकास | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

| Table of contents |

|

| कंपनी के शासन के तहत शिक्षा का विकास |

|

| लॉर्ड मैकाले का मिनट, 1835 |

|

| भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 |

|

| शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 |

|

परिचय

शिक्षा एक राष्ट्र और उसके लोगों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में, शिक्षा की यात्रा ने ब्रिटिश शासन के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखा है। चलिए हम भारत में शिक्षा के इतिहास का अन्वेषण करते हैं, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के तहत इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा

- ब्रिटिशों के आगमन से पहले, भारत में अपनी पारंपरिक शिक्षा प्रणालियाँ थीं। गुरुकुल और मदरसे मुख्य संस्थान थे जहाँ ज्ञान प्रदान किया जाता था।

- गुरुकुल प्राचीन भारतीय स्कूल थे जहाँ छात्र अपने शिक्षकों के साथ रहते थे, और विभिन्न विषयों जैसे कि दर्शनशास्त्र, गणित, और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। दूसरी ओर, मदरसे इस्लामी शैक्षणिक संस्थान थे जो धार्मिक ग्रंथों, भाषा और अन्य विषयों की शिक्षा देते थे।

- ये पारंपरिक प्रणालियाँ भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित थीं और उस समय समाज की जरूरतों को पूरा करती थीं। शिक्षा ऐसे तरीके से प्रदान की जाती थी जो छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित थी।

शिक्षा विकास का पृष्ठभूमि

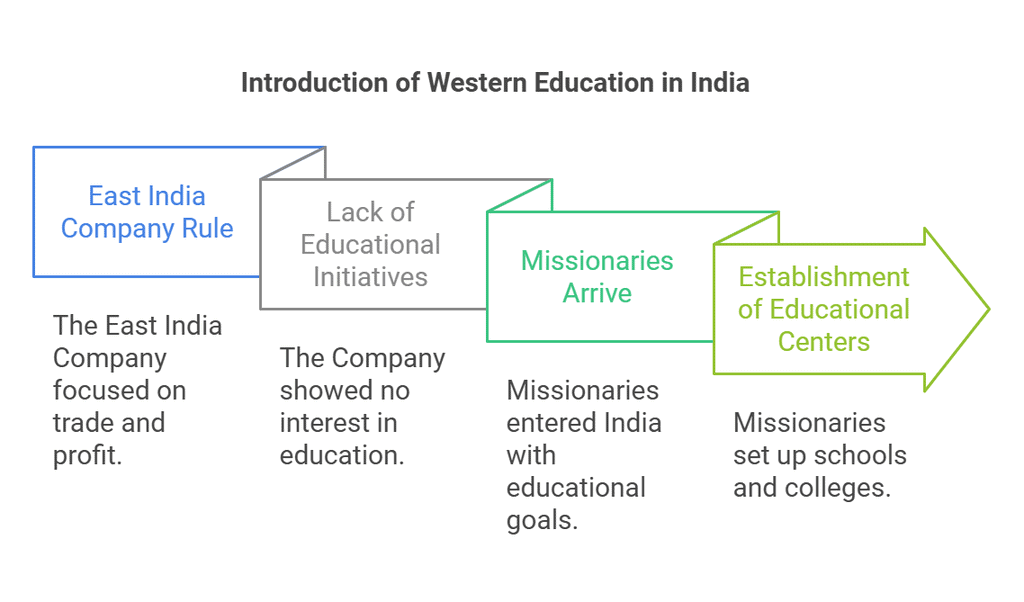

भारत में अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुख्य रूप से एक व्यापारिक और लाभ-उन्मुख संस्था थी, ने शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका ध्यान कुछ ज्ञानी भारतीयों को खोजने पर था, ताकि वे भूमि प्रबंधन और स्थानीय रीति-रिवाजों और कानूनी प्रणालियों को समझने में सहायता कर सकें।

भारत में पश्चिमी शिक्षा का परिचय बड़े पैमाने पर मिशनरियों द्वारा कराया गया, जिनका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या को सभ्य बनाना और ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कई शैक्षिक केंद्र स्थापित किए।

कंपनी के शासन के तहत शिक्षा का विकास

चार्टर अधिनियम 1813

- चार्टर अधिनियम 1813 ने मिशनरियों को भारत आने और शिक्षा को बढ़ावा देने का अधिकार दिया, जो भारत में शिक्षा के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी में एक बदलाव को दर्शाता है।

- ब्रिटिश क्षेत्रों में लोगों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार और साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का आवंटन किया गया।

- हालांकि, यह राशि विशाल जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा वित्तीय संसाधनों के अभाव में शिक्षा की प्रगति धीमी हो गई।

लॉर्ड मैकाले का मिनट, 1835

लॉर्ड मैकाले 10 जून, 1834 को भारत में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के एक कानून सदस्य के रूप में पहुंचे। उनका मुख्य कार्य पूर्वी शिक्षा को बढ़ावा देने के इच्छुक ओरिएंटलिस्टों और पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर एंग्लिकाइजर्स के बीच का संघर्ष सुलझाना था।

लॉर्ड मैकाले के मिनट (1835) की विशेषताएँ:

- अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया, यूरोपीय विज्ञान और साहित्य पर ध्यान केंद्रित किया।

- ओरिएंटल कार्यों और शिक्षा के लिए सार्वजनिक धन को रोकने की सिफारिश की।

- नई विश्वविद्यालयों में नामांकन करने वाले छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति प्रस्तावित नहीं की, हालाँकि वर्तमान विद्वानों को यह मिलती रहेगी।

- लॉर्ड बेंटिक द्वारा अनुमोदित, जिसके परिणामस्वरूप 1835 में इस नीति को अपनाया गया।

- भारतीयों को अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक धन के विशेष उपयोग की वकालत की।

वुड का डिस्पैच (1854)

1813 के चार्टर अधिनियम के बाद, विभिन्न शैक्षिक प्रयोग किए गए, और विभिन्न एजेंसियों ने भारत में शिक्षा फैलाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप कई बहसें और विवाद हुए। सर चार्ल्स वुड के तहत एक समिति स्थापित की गई ताकि भारत में शिक्षा का यह व्यापक सर्वेक्षण किया जा सके। 19 जुलाई, 1854 को प्रस्तुत रिपोर्ट को वुड का डिस्पैच कहा जाने लगा।

विशेषताएँ:

- प्राथमिक शिक्षा: प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया और प्रत्येक जिले में शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों को अनिवार्य किया।

- उच्च शिक्षा: एंग्लो-वर्नाकुलर और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव।

- महिलाओं की शिक्षा: सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- शैक्षिक पदानुक्रम: गांवों में प्राथमिक स्कूलों, एंग्लो-वर्नाकुलर हाई स्कूलों, जिला स्तर के कॉलेजों और प्रेसिडेंसी टाउन विश्वविद्यालयों के साथ एक संरचित प्रणाली का प्रस्ताव।

- भाषाएँ: स्थानीय भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया।

- शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया।

- धर्मनिरपेक्ष शिक्षा: सभी स्तरों पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अपनाने का समर्थन किया।

- अनुदान-में-सहायता: निजी शैक्षिक पहलों का समर्थन करने के लिए अनुदान-में-सहायता प्रणाली को प्रोत्साहित किया।

हंटर शिक्षा आयोग (1882-83)

- हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना 1882 में हुई थी ताकि 1854 के वुड के डिस्पैच की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।

- प्रमुख जोर: आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाने और विस्तारित करने में राज्य की भूमिका के महत्व को उजागर किया।

- अधिकार का प्रतिनिधित्व: इसने शिक्षा के प्रबंधन में जिला और नगरपालिका बोर्डों को अधिक शक्तियाँ देने की सिफारिश की।

- माध्यमिक शिक्षा के प्रकार: आयोग ने दो प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का समर्थन किया:

- साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की ओर ले जाती है, और

- व्यावसायिक शिक्षा जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक करियर है।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904

इस अधिनियम ने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण में लाया।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

- विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक जोर देना, क्रांतिकारी गतिविधियों से ध्यान हटाना।

- फेलोज़ की संख्या को कम करना, जिन्हें अब सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- विश्वविद्यालयों की सेनेट द्वारा किए गए निर्णयों पर सरकार को वीटो शक्ति देना।

- विश्वविद्यालय संबद्धताओं के लिए कड़े नियम लागू करना।

शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913

- सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की ब्रिटिश भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग को नकार दिया, क्योंकि वे जन शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी।

- हालांकि, सरकार ने अशिक्षा समाप्त करने के लिए एक भविष्य की नीति की घोषणा की।

- प्रांतीय सरकारों को गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी था और इस संदर्भ में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया।

- इसके अतिरिक्त, यह तय किया गया कि प्रत्येक प्रांत में अपनी स्वयं की विश्वविद्यालय होगी।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-19)

उद्देश्य और दायरा

- आयोग को प्रारंभ में कलकत्ता विश्वविद्यालय की खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। हालांकि, इसने अपने दायरे को पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों की समीक्षा करने के लिए विस्तारित किया।

- कलकत्ता विश्वविद्यालय को पूर्ण शिक्षण विश्वविद्यालय में पुनर्गठित करने और बांग्लादेश सहित अधिक आवासीय और शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की।

- विश्वविद्यालय मामलों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया, बेहतर शासन के लिए सिंडिकेट और सैनेट को प्रतिस्थापित करने के लिए शैक्षणिक परिषदों के गठन का प्रस्ताव दिया।

- विश्वविद्यालयों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में पूर्णकालिक, वेतनभोगी उपकुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया।

- ऑनर्स पाठ्यक्रमों को पेश किया और शैक्षणिक संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए शैक्षणिक विभागों, अध्ययन बोर्डों और वैधानिक निकायों के गठन की मांग की।

- इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष निर्देश शामिल करने का प्रस्ताव दिया, साथ ही समन्वय के लिए एक अंतर-विश्वविद्यालय प्रणाली बनाने का सुझाव दिया।

मॉन्टागू-चेल्म्सफोर्ड सुधार (1919)

शिक्षा को मोंटाग्यू-चेल्म्सफ़ोर्ड सुधारों के तहत प्रांतीय सरकार को सौंपा गया। सैड्लर आयोग की सिफारिशें प्रांतीय सरकार को लागू करने के लिए दी गईं। इस जिम्मेदारी के हस्तांतरण ने शैक्षणिक क्षेत्र में वित्तीय संकट पैदा किया।

हार्टोग समिति (1929) और द्वायिकी

- प्राथमिक शिक्षा के मुद्दे: हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण समस्याएँ उजागर कीं, जैसे कि अपव्यय, ठहराव, और उच्च ड्रॉपआउट दरें, जो मौसमी बीमारियों, गरीबी, और जाति प्रतिबंधों के कारण थीं।

- प्राथमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें: समिति ने सरकारी निगरानी और स्कूलों के नियमित निरीक्षण, स्थानीय वातावरण से संबंधित व्यावहारिक विषयों की शुरूआत, और मानकों में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश की।

- माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें: समिति ने माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को विविधता प्रदान करने, व्यावसायिक विषयों की शुरूआत करने, और छात्र की योग्यता के आधार पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की सिफारिश की।

- उच्च शिक्षा की चिंताएँ: समिति ने भीड़भाड़ वाले संस्थानों, खराब गुणवत्ता की शिक्षण, और अपर्याप्त संसाधनों की पहचान की और सहायक संस्थानों के निर्माण, विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में सुधार, और ऑनर्स कोर्स की पेशकश की सिफारिश की।

- महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान: समिति ने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए समान महत्व की वकालत की, लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, और माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान और स्वच्छता जैसे विषयों को शामिल करने की सिफारिश की।

वार्धा योजना की आधार शिक्षा (1937)

गांधीजी द्वारा प्रस्तावित और जाकिर हुसैन समिति द्वारा तैयार की गई योजना, हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला के बाद बनी।

- गतिविधि और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षण पर जोर दिया गया।

- समिति ने हस्तशिल्प को पाठ्यक्रम में शामिल करने, पहले सात वर्षों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और कक्षा 7 तक मातृभाषा का माध्यम के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई।

- कक्षा 8 से अंग्रेजी का उपयोग किया जाना था।

सार्जेंट शिक्षा योजना

सार्जेंट योजना को 1944 में केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था।

उद्देश्य: 40 वर्षों के भीतर इंग्लैंड के समकक्ष शैक्षिक मानकों को प्राप्त करना।

सार्जेंट शिक्षा योजना (1944) की सिफारिशें

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना, ताकि बाल विकास को बढ़ावा मिल सके।

- सार्वजनिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा: 6-11 (जूनियर बेसिक) और 11-14 (सीनियर बेसिक) के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव, वाराणसी योजना के अनुसार।

- सीनियर बेसिक शिक्षा: यह सुझाव दिया गया कि सीनियर बेसिक शिक्षा अधिकांश छात्रों के लिए अंतिम चरण हो, ताकि मूलभूत शिक्षा पूरी हो सके।

- उच्च विद्यालय शिक्षा: विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो प्रकार के उच्च विद्यालय—शैक्षणिक और तकनीकी—की कल्पना की गई।

- युद्ध के बाद की शैक्षिक विकास पर ध्यान: युद्ध के बाद भारत में एक व्यापक शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो मूलभूत और उन्नत स्तरों की शिक्षा दोनों को संबोधित करे।

कार्यान्वयन: योजना, अपनी महत्वाकांक्षा और व्यापकता के बावजूद, कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली प्रदान नहीं करती थी।

ब्रिटिश नीति पर शिक्षा का मूल्यांकन

- भारत में ब्रिटिश नीति पर शिक्षा यह दर्शाती है कि आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों को परोपकारी उद्देश्यों के अलावा अन्य कारणों से प्रेरित किया गया था।

- शिक्षा उच्च और समृद्ध वर्गों, साथ ही शहरी निवासियों का विशेषाधिकार बन गई, क्योंकि शिक्षा के लिए भुगतान आवश्यक था।

- महिलाओं की शिक्षा को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया क्योंकि सरकार ने समाज के रूढ़िवादी वर्गों को आहत करने से बचने का प्रयास किया।

शिक्षा की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

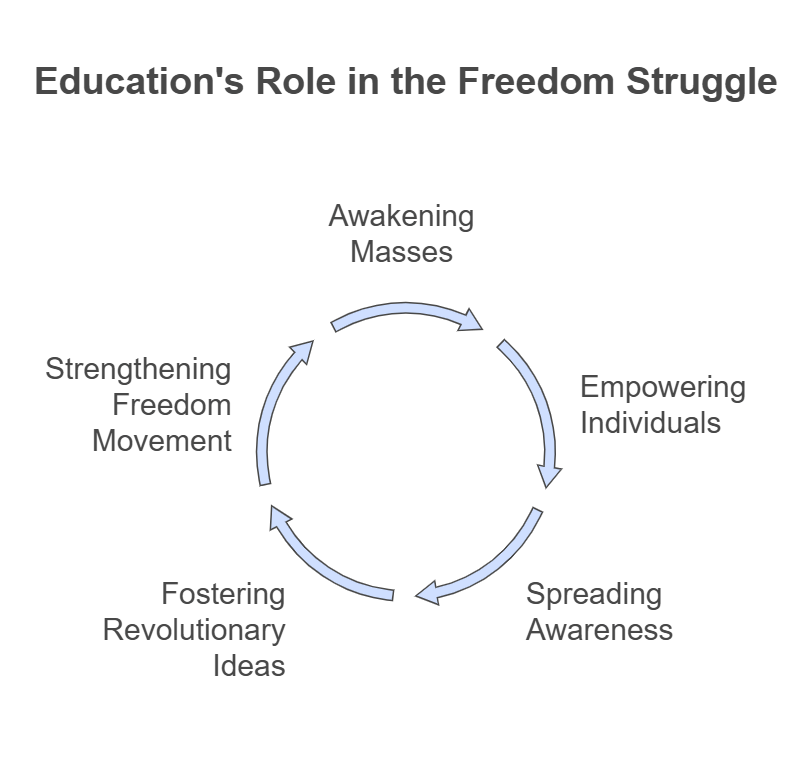

- शिक्षा जनसामान्य को जागरूक करने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गई।

- सुधारक और स्वतंत्रता सेनानियों ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की संभावनाओं को समझा।

- राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने लोगों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया।

- शैक्षिक संस्थान क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन गए, और कई स्वतंत्रता सेनानी इन पृष्ठभूमियों से उभरे।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए जनसामान्य को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा

- राधाकृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित, इसने 12 वर्षों की पूर्व-विश्वविद्यालय अध्ययन की सिफारिश की।

- उच्च शिक्षा का पुनर्गठन: आयोग ने कृषि, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी संस्थानों में सुधार के साथ सामान्य, उदार और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

- प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा: इसने प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता से बाहर करने की सिफारिश की, जिससे प्रणाली अधिक लचीली हो गई।

- परीक्षाओं का मानकीकरण: आयोग ने पहले डिग्री प्राप्त करने के लिए विषय-वार परीक्षाओं की शुरुआत की और विश्वविद्यालयों में परीक्षा मानदंडों के मानकीकरण पर जोर दिया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन: आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप 1953 में UGC की स्थापना की गई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की निगरानी करता है, जबकि 1968 के प्रस्ताव ने कोठारी आयोग के आधार पर क्षेत्रीय भाषा के प्रचार के लिए तीन-भाषा सूत्र पेश किया।

निष्कर्ष

ब्रिटिशों के भारत आने से पहले, शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित थी, और समाज विभिन्न बुराइयों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। ब्रिटिशों ने एक अधिक आधुनिक और तार्किक शिक्षा प्रणाली लाई, जिसने धीरे-धीरे लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया और भारत में कई सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- भारत में शिक्षा की यात्रा, पारंपरिक प्रणालियों से ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिक शिक्षा की ओर, समाज की बदलती गतिशीलता और उपनिवेशवाद के प्रभाव को दर्शाती है।

- शिक्षा, जो प्रारंभ में दमन के एक उपकरण के रूप में उपयोग की गई, अंततः भारतीय जनसंख्या के लिए मुक्ति और सशक्तिकरण का एक साधन बन गई।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|