NCERT सारांश: ईश्वर की ओर भक्ति के मार्ग (कक्षा 7) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

इतिहास में, लोगों ने दिव्य से जुड़ने के विभिन्न तरीकों का अन्वेषण किया है। ये रास्ते अक्सर पूजा अनुष्ठानों, भजनों, कीर्तनों, या कव्वालियों जैसे भक्ति गीत गाने और चुपचाप भगवान के नाम का जाप करने से जुड़े होते हैं। कुछ के लिए, यह गहरा संबंध इतना प्रगाढ़ हो सकता है कि यह उन्हें आंसू में ला देता है। इस तरह की तीव्र भक्ति और दिव्य के प्रति प्रेम भक्ति और सूफी आंदोलनों की समृद्ध परंपराओं में निहित है, जो आठवीं शताब्दी से विकसित हुई हैं।

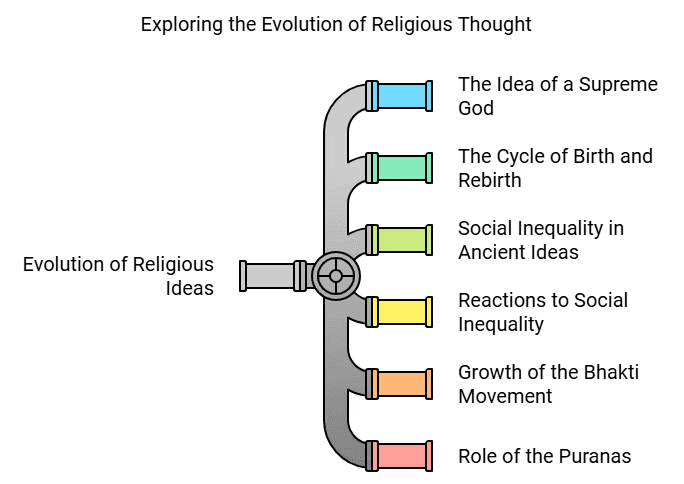

सर्वोच्च भगवान का विचार

बड़े साम्राज्यों के अस्तित्व से पहले, विभिन्न समूहों ने अपने-अपने देवी-देवताओं की पूजा की। जैसे-जैसे समाज बढ़ा और लोग नगरों, व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एकत्र हुए, नए विचारों का विकास हुआ।

जन्म और पुनर्जन्म का चक्र

एक लोकप्रिय विश्वास यह था कि सभी जीवित प्राणी जन्म लेने, मरने और पुनर्जन्म लेने के चक्र से गुजरते हैं।

लोग मानते थे कि वे इन चक्रों के दौरान अच्छे और बुरे कर्म (कर्म) जमा करते हैं।

प्राचीन विचारों में सामाजिक असमानता

एक सामान्य धारणा यह थी कि सभी मनुष्य समान नहीं होते।

कुछ लोगों का मानना था कि "उच्च जाति" या "उच्च" परिवार में जन्म लेने से सामाजिक विशेषाधिकार मिलते हैं। यह विश्वास कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, लेकिन सभी ने इससे सहमति नहीं जताई।

सामाजिक असमानता पर प्रतिक्रियाएँ

कई लोगों को असमानता के विचार से असहजता महसूस होती थी।

कुछ लोग बुद्ध और जैनों की शिक्षाओं की ओर मुड़ गए, जिन्होंने विश्वास किया कि व्यक्तिगत प्रयास सामाजिक भिन्नताओं और पुनर्जन्म के चक्र को पार कर सकते हैं।

अन्य लोगों को एक सर्वोच्च भगवान के विचार की ओर आकर्षित किया गया, एक शक्तिशाली deity जो यदि भक्तिपूर्वक पूजा की जाए तो मनुष्यों को इस चक्र से मुक्त कर सकता है।

भक्ति आंदोलन का विकास

सर्वोच्च भगवान का विचार सामान्य युग की प्रारंभिक सदियों में लोकप्रियता में बढ़ा।

यह भगवद गीता में उल्लेखित है, जो एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है।

शिव, विष्णु, और दुर्गा जैसी देवताओं की पूजा बाद के हिंदू धर्म का केंद्रीय हिस्सा बन गई, जिनसे जुड़े अनुष्ठान और कथाएँ।

पुराणों की भूमिका

स्थानीय मिथक और किंवदंतियाँ इन देवताओं की कहानियों में शामिल की गईं।

पुराणों (पवित्र ग्रंथों) ने पूजा के तरीकों का वर्णन किया, जो स्थानीय परंपराओं का हिस्सा बन गए।

पुराणों ने यह भी जोर दिया कि कोई भी, जाति की परवाह किए बिना, भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है।

भक्ति का अन्य धर्मों पर प्रभाव

भक्ति का विचार इतना लोकप्रिय हो गया कि यहाँ तक कि बौद्धों और जैनों ने भी समान विश्वासों को अपनाना शुरू कर दिया, अपने स्वयं के शिक्षाओं के साथ मिलाकर।

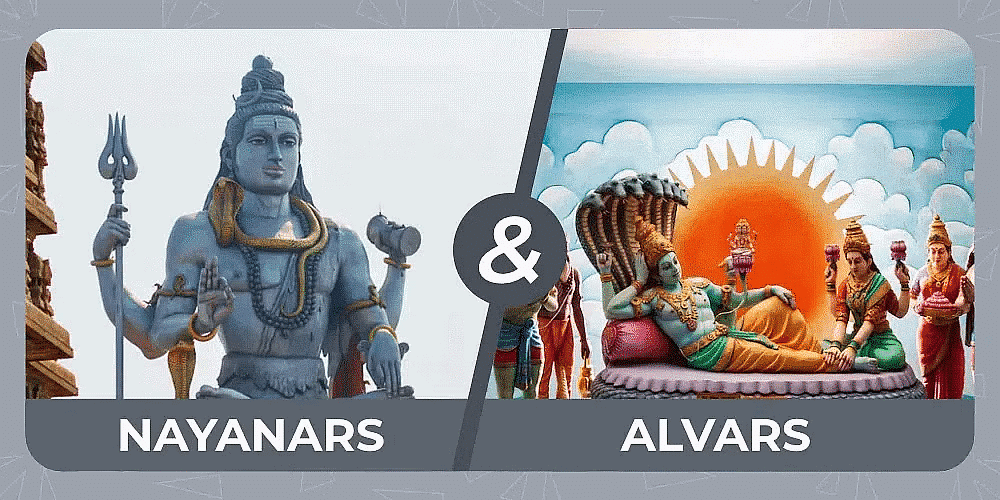

दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार - नयनार और आलवार

सातवीं से नौवीं शताब्दी में नयनार (शिव के प्रति समर्पित संत) और आलवार (विष्णु के प्रति समर्पित संत) द्वारा एक नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ।

इन संतों ने शिव या विष्णु के प्रति गहन भक्ति को मोक्ष का रास्ता बताया।

अन्य धर्मों की आलोचना

नयनार और आलवार ने बौद्धों और जैनों की आलोचना की, उनके शिक्षाओं को अस्वीकार किया।

उन्होंने अपने देवताओं के प्रति गहरी, व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के सच्चे तरीके के रूप में जोर दिया।

यात्रा करते कवि और भक्ति गीत

नयनार और आलवार गाँव-गाँव जाकर उन देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएँ रचते थे, जिन्हें वहाँ पूजा जाता था।

इन कविताओं को संगीत में सेट किया गया, जिससे कविता, संगीत, और भक्ति के बीच एक मजबूत संबंध बना।

भक्ति और मंदिर पूजा को सशक्त बनाना

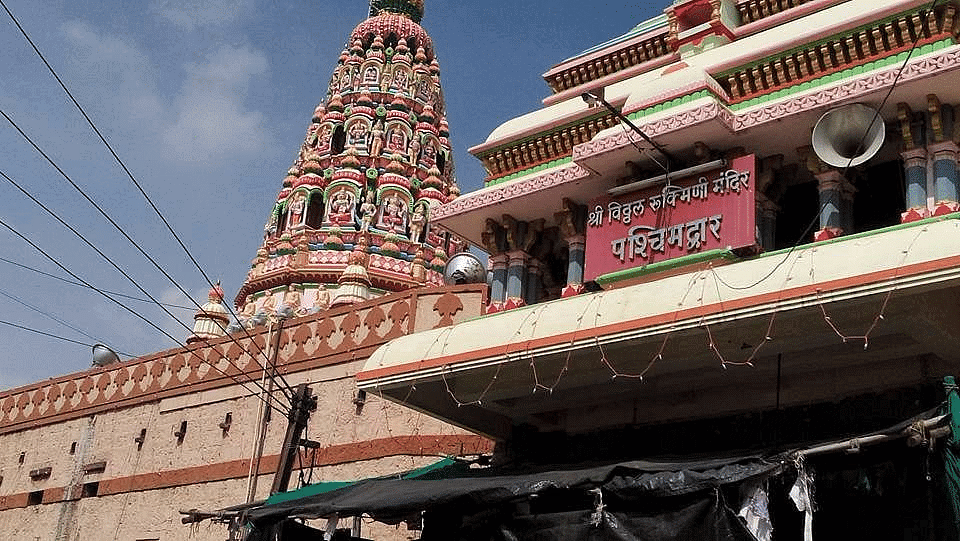

दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच, चोल और पांड्य राजाओं ने इन संत- कवियों द्वारा देखे गए तीर्थ स्थलों के चारों ओर शानदार मंदिरों का निर्माण किया।

इसने भक्ति परंपराओं और मंदिर पूजा के बीच के संबंध को और मजबूत किया।

कविताओं और जीवनी का संकलन

नयनार और आलवार द्वारा रचित कविताएँ बाद में पवित्र संग्रहों में संकलित की गईं।

इन संतों की जीवनी (धार्मिक जीवनी) भी इस समय में लिखी गई, जिससे उनकी विरासत को संरक्षित करने में मदद मिली।

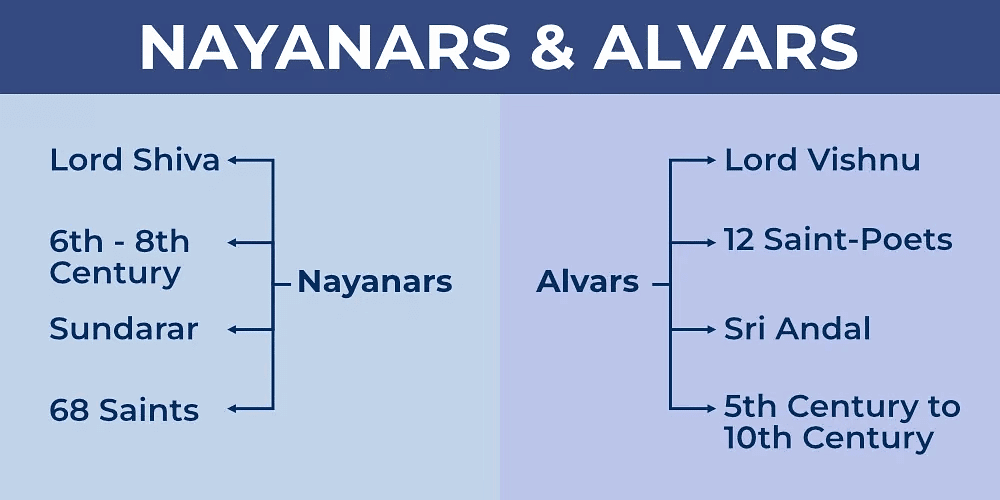

नयनार: शिव के भक्त

63 नयनार थे, जो विभिन्न जाति पृष्ठभूमियों से थे, जैसे कि बर्तन बनाने वाले, श्रमिक, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, और chiefs।

सबसे प्रसिद्ध नयनार थे अप्पर, संपंदार, सुंदारर, और माणिक्कवासगर।

उनके गीतों को दो संग्रहों में संकलित किया गया, जिन्हें तिवरम और तिरुवचकम कहा जाता है।

आलवार: विष्णु के भक्त

12 आलवार थे, जो भी विविध पृष्ठभूमियों से आए थे।

प्रसिद्ध आलवार में पेरियालवार, उनकी बेटी आनंदल, तोंडरादिप्पोडी आलवार, और नम्मालवार शामिल हैं।

उनके गीतों को एक संग्रह में संकलित किया गया, जिसे दिव्य प्रबंधम कहा जाता है।

दर्शनशास्त्र और भक्ति

अद्वैत वेदांत: शंकर के शिक्षाएँ

शंकर एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो आठवीं शताब्दी में केरल में जन्मे।

उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जो सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा (आत्मन्) और सर्वोच्च भगवान (ब्रह्मन्) एक और वही हैं।

शंकर के अनुसार, ब्रह्मन् अंतिम वास्तविकता है, जो निराकार और गुणरहित है।

उन्होंने विश्वास किया कि हमारे चारों ओर जो संसार है, वह एक भ्रम या माया है।

शंकर ने जोर दिया कि सांसारिक सुखों का त्याग और ज्ञान के मार्ग का पालन करना ब्रह्मन् की सच्ची प्रकृति को समझने और मुक्ति प्राप्त करने के तरीके हैं।

अद्वैत वेदांत

रामानुज और विशिष्ट अद्वैत

रामानुज, जो ग्यारहवीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे, आलवारों से बहुत प्रभावित थे।

उन्होंने विश्वास किया कि विष्णु के प्रति तीव्र भक्ति मुक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है।

रामानुज के अनुसार, विष्णु, अपनी कृपा में, भक्त को उनके साथ आनंदमय मिलन प्राप्त करने में मदद करते हैं।

रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि भले ही आत्मा सर्वोच्च भगवान के साथ एक हो, फिर भी यह भिन्न रहती है।

उनकी शिक्षाओं ने उत्तर भारत में भक्ति के एक नए रूप के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

बसवन्ना का वीरशैववाद

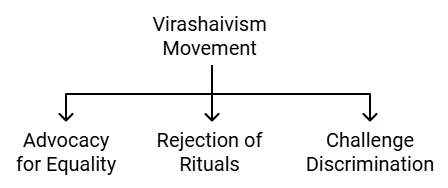

बारहवीं शताब्दी के मध्य में, कर्नाटका में वीरशैववाद नामक एक नए धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ।

इस आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख व्यक्तियों ने किया जैसे बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, और अक्कमहादेवी।

वीरशैववाद के मूल विश्वास

सभी के लिए समानता: वीरशैवों ने सभी लोगों की समानता के लिए जोरदार समर्थन दिया, पारंपरिक ब्राह्मणवादी जाति और महिलाओं के प्रति व्यवहार के विचारों को खारिज किया।

अनुष्ठानों का खंडन: उन्होंने सभी प्रकार के अनुष्ठान और मूर्तिपूजा का विरोध किया, इसके बजाय समानतावादी मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया।

भेदभाव को चुनौती देना: यह आंदोलन मौजूदा विश्वासों के जवाब में था, यह विचार बढ़ावा दिया कि सभी को जाति या लिंग की परवाह किए बिना समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

दक्कन में भक्ति आंदोलन

तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी के बीच, महाराष्ट्र में कई संत-कवियों का उदय हुआ, जिनमें जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, और तुकाराम शामिल हैं।

प्रसिद्ध महिला संतों में सक्कुबाई और चोखामेला के परिवार के सदस्य शामिल थे, जो "अछूत" महार जाति से थे।

शिक्षाएँ और जीवनशैली

भक्ति काव्य: इन संतों ने सरल मराठी में भक्ति कविताएँ रचीं, जिनका ध्यान पांडित्याल मंदिर पर था।

अनुष्ठानवाद का खंडन: उन्होंने अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक भिन्नताओं का खंडन किया, इसके बजाय अपने परिवारों के साथ जीने, आजीविका कमाने, और मानवता की सेवा करने का चयन किया।

करुणा और संलग्नता: उनकी भक्ति परंपरा ने भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध और दूसरों के प्रति गहरी करुणा पर जोर दिया।

उन्होंने विश्वास किया कि सच्चे वैष्णव वे हैं जो दूसरों के दुःख को समझते और साझा करते हैं।

नाथपंथी, सिद्ध, और योगी

नाथपंथी, सिद्धाचार्य, और योगी ऐसे समूह थे जो पारंपरिक अनुष्ठानों और सामाजिक नियमों से असंतुष्ट थे।

विश्वास और प्रथाएँ

उन्होंने सांसारिक संपत्तियों का त्याग करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने में विश्वास किया।

उनकी प्रथा में एक शक्तिशाली शक्ति पर ध्यान करना शामिल था ताकि संबंध महसूस किया जा सके और शांति प्राप्त की जा सके।

उन्होंने योगासनों (योग मुद्राओं) जैसी गतिविधियों के माध्यम से मन और शरीर दोनों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।

निचले जातियों की अपील

निचली जातियों के कई लोग इन नए विचारों की ओर आकर्षित हुए क्योंकि उन्होंने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का एक विकल्प प्रदान किया।

स्थापित मानदंडों को चुनौती देकर, इन समूहों ने एक नए धर्म के रूप का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उत्तर भारत में प्रभावशाली हो गया।

इस्लाम और सूफीवाद

प्रभाव और विश्वास

साझा विचार: संत और सूफी, जो मुस्लिम रहस्यवादी थे, ने कई विचार साझा किए और संभवतः एक-दूसरे को प्रभावित किया।

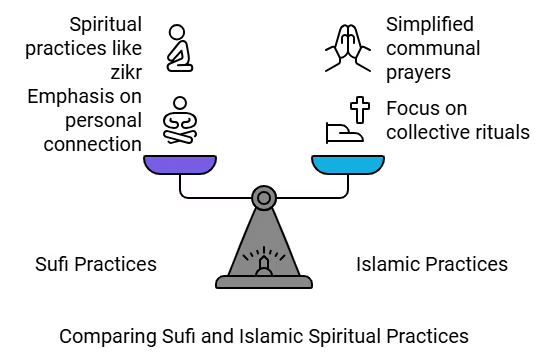

सूफी विश्वास: सूफियों ने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, धार्मिकता के बाहरी प्रदर्शन को अस्वीकार किया।

उन्होंने सभी मनुष्यों के प्रति करुणा पर जोर दिया और भगवान के साथ एक गहरे, व्यक्तिगत संबंध की तलाश की, जो एक प्रेमी और उसके प्रिय के संबंध के समान था।

इस्लामी प्रथाएँ: इस्लाम ने कठोर एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मूर्तिपूजा को अस्वीकार किया, और अनुष्ठानों को सामूहिक प्रार्थनाओं में सरल बनाया।

शरियत (पवित्र कानून) का विकास किया गया था ताकि इन प्रथाओं का मार्गदर्शन किया जा सके।

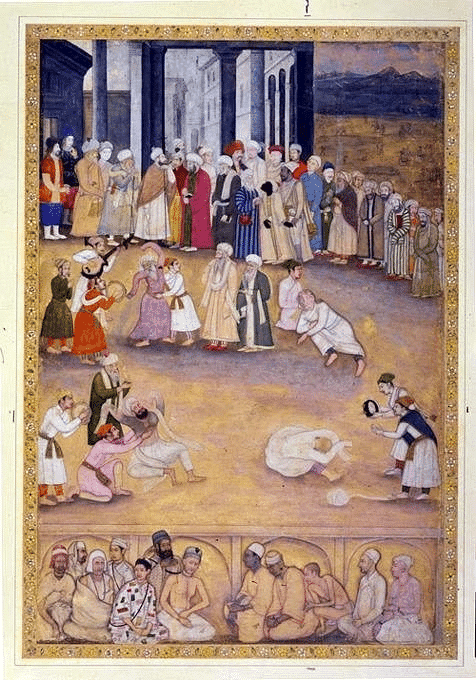

सूफी प्रथाएँ: सूफियों ने विस्तृत अनुष्ठानों को खारिज कर दिया और भगवान के साथ एकता की खोज में आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे ज़िक्र (जप), समा (गाना), रक़्स (नृत्य), और एक गुरु या पीर के तहत श्वास नियंत्रण का पालन किया।

इस्लाम और सूफीवाद

सूफी प्रभाव और उपस्थिति

केंद्रीय एशिया से हिंदुस्तान: कई सूफी केंद्रीय एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप (हिंदुस्तान) में ग्यारहवीं शताब्दी से बस गए, विशेष रूप से दिल्ली सुलतानत के उदय के समय।

चिश्ती आदेश: चिश्ती आदेश एक प्रमुख सूफी समूह था जिसमें ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और बंदनवाज गिसुदराज जैसे प्रभावशाली शिक्षक शामिल थे।

खानकाह: सूफी गुरु खानकाहों में सभा आयोजित करते थे, जहाँ सभी वर्गों के लोग, जिसमें शाही परिवार भी शामिल थे, आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने, आशीर्वाद प्राप्त करने, और संगीत और नृत्य सत्रों में भाग लेने के लिए एकत्र होते थे।

सूफी रहस्यवाद

चमत्कारी शक्तियाँ: सूफी गुरु अक्सर चमत्कारी शक्तियों के स्वामी माने जाते थे, और उनकी कब्रें या दरगाहें सभी विश्वासों के लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन गईं।

साहित्यिक योगदान: संत-कवियों की तरह, सूफियों ने अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त किया और किस्से और उपाख्यानों सहित साहित्य की एक समृद्ध धरोहर में योगदान दिया।

आध्यात्मिक प्रशिक्षण: सूफियों ने दिल को दुनिया को अलग तरीके से देखने के लिए प्रशिक्षित करने में विश्वास किया और विभिन्न पद्धतियों (सिलसिलों) का पालन किया, जिनमें विभिन्न आध्यात्मिक प्रशिक्षण और अनुष्ठान शामिल थे।

उत्तर भारत में नए धार्मिक विकास

13वीं शताब्दी के बाद, भक्ति आंदोलन की एक नई लहर उत्तर भारत में फैली, जिसने इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म, सूफीवाद, विभिन्न भक्ति धाराओं, और नाथपंथियों, सिद्धों, और योगियों जैसे समूहों से प्रेरणा ली।

इस समय, नए नगरों और साम्राज्यों का उदय हो रहा था, और लोग विभिन्न व्यवसायों को अपना रहे थे।

कौशलकार, किसान, व्यापारी, और श्रमिक विशेष रूप से संतों की शिक्षाओं में रुचि रखते थे।

तुलसीदास और सूरदास

संतों जैसे कबीर और बाबा गुरु नानक ने पारंपरिक धर्मों को अस्वीकार कर दिया, जबकि तुलसीदास और सूरदास ने मौजूदा विश्वासों को स्वीकार किया लेकिन उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा।

तुलसीदास ने राम के रूप में भगवान को देखा और अवधी में रामचरितमानस लिखा, जिसमें अपनी भक्ति व्यक्त की और एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति बनाई।

सूरदास, कृष्ण के कट्टर भक्त, ने भक्ति गीत रचे जो सूरसागर, सूरसरावली, और साहित्य लहरी में संकलित किए गए।

शंकरदेव ने विष्णु के प्रति भक्ति पर जोर दिया और असम में नामघर या पाठन और प्रार्थना के घरों की परंपरा शुरू की।

दादू दयाल, रविदास, और मीराबाई भी इस परंपरा का हिस्सा थे। मीराबाई, एक राजपूत राजकुमारी, ने रविदास की शिष्यता स्वीकार की और कृष्ण के प्रति अपनी तीव्र भक्ति व्यक्त करने वाली भजनों की रचना की।

एक विशेषता यह थी कि अधिकांश संतों ने अपने कार्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जो गाई जा सकें।

ये गीत, मौखिक रूप से प्रसारित होते हुए, विशेष रूप से सबसे गरीब और वंचित समुदायों और महिलाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गए।

ये गीत पीढ़ियों के अनुभवों को जोड़ते हुए विकसित हुए, और जीवित लोकप्रिय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गए।

कबीर, एक प्रभावशाली संत जिन्होंने 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास जीवन व्यतीत किया, बनारस (वाराणसी) के पास एक मुस्लिम बुनाई परिवार से थे।

कबीर के जीवन के बारे में हमारे पास विश्वसनीय जानकारी कम है; उनके विचार

बड़े साम्राज्यों के बनने से पहले, विभिन्न समूहों के लोग अपने-अपने देवताओं और देवियों की पूजा करते थे। जैसे-जैसे समाज बढ़ा और लोग नगरों, व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एकत्रित हुए, नए विचारों का विकास होने लगा।

- एक सामान्य विचार यह था कि सभी मनुष्य समान पैदा नहीं होते।

- कुछ लोगों का मानना था कि "उच्च" जाति या "उचित" परिवार में जन्म लेना सामाजिक विशेषाधिकार देता है।

- यह विश्वास कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं थे।

दक्षिण भारत में एक नई भक्ति - नयनार और आलवार

सातवीं से नौवीं शताब्दी के बीच नयनार (शिव के प्रति समर्पित संत) और आलवार (विष्णु के प्रति समर्पित संत) द्वारा एक नई धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इन संतों ने शिव या विष्णु के प्रति उत्साही भक्ति को मोक्ष के रास्ते के रूप में प्रचारित किया।

मनिक्कवासगर की एक कांस्य छवि

आलवार: विष्णु के भक्त

- 12 आलवार थे, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे।

- प्रसिद्ध आलवारों में पेरियालवार, उनकी बेटी आंदल, तोंडारडिप्पोड़ी आलवार और नमालवार शामिल हैं।

- उनके गीतों को दिव्य प्रबंधम नामक एक संग्रह में संकलित किया गया।

बारहवीं शताब्दी के मध्य में, कर्नाटका में एक नया धार्मिक आंदोलन वीरशैविज़्म का उदय हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख व्यक्तियों जैसे बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी ने किया।

निम्न जातियों के प्रति अपील

- साझा विचार: सन्त (संत) और सूफी, जो मुस्लिम रहस्यवादी थे, ने कई विचार साझा किए और संभवतः एक-दूसरे पर प्रभाव डाला।

- सूफी विश्वास: सूफियों ने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया, बाहरी धार्मिकता के प्रदर्शन को अस्वीकार किया। उन्होंने सभी मानवों के प्रति करुणा पर जोर दिया और भगवान के साथ एक गहरे, व्यक्तिगत संबंध की खोज की, जो प्रेमी और उनके प्रिय के बीच के बंधन के समान था।

- इस्लामी प्रथाएँ: इस्लाम ने सख्त एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, मूर्तिपूजा को अस्वीकार किया, और अनुष्ठानों को सामूहिक प्रार्थनाओं में सरल बनाया। शरीयत (पवित्र कानून) को इन प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित किया गया।

- सूफी प्रथाएँ: सूफियों ने विस्तृत अनुष्ठानों को अस्वीकार किया और भगवान के साथ एकता की खोज की, जिसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे ज़िक्र (जप), समा (गायन), रक्स (नृत्य), और एक गुरु या पीर के तहत श्वसन नियंत्रण का अभ्यास किया।

इस्लाम और सूफिज़्म

उत्तर भारत में नए धार्मिक विकास

उत्तर भारत में नए धार्मिक विकास

13वीं सदी के बाद, उत्तर भारत में भक्तिमार्ग की एक नई लहर आई, जो इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफीवाद, विभिन्न भक्तिमार्गों और नाथपंथ, सिद्धों, और योगियों जैसे समूहों से प्रभावित थी।

- इस समय, नए शहर और राज्य उभर रहे थे, और लोग विभिन्न पेशों को अपनाने लगे थे। शिल्पकार, किसान, व्यापारी, और श्रमिक विशेष रूप से संतों की शिक्षाओं में रुचि रखते थे। तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने पारंपरिक धर्मों को नकारा, जबकि अन्य जैसे तुलसीदास और सूरदास ने मौजूदा विश्वासों को स्वीकार किया लेकिन उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया।

- तुलसीदास ने भगवान को राम के रूप में देखा और रामचरितमानस लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति व्यक्त की और एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति तैयार की।

- सूरदास, जो कृष्ण के कट्टर भक्त थे, ने भक्ति गीतों की रचना की, जो सूरसागर, सूरसरावली, और साहित्य लहरी में संकलित हुए।

- शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया और असम में नामघर या प्रार्थना और पाठ के घरों की परंपरा शुरू की।

- दादू दयाल, रविदास, और मीराबाई भी इस परंपरा का हिस्सा थे। मीराबाई, एक राजपूत राजकुमारी, ने रविदास की शिष्यता स्वीकार कर और कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त करने वाले भजन रचे।

- एक अनूठी विशेषता यह थी कि अधिकांश संतों ने अपने काम क्षेत्रीय भाषाओं में रचित किए, जिन्हें गाया जा सकता था। ये गीत मौखिक रूप से संचारित किए गए और विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों और महिलाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गए।

- ये गीत पीढ़ियों के अनुभवों को जोड़ते हुए विकसित हुए और जीवित लोकप्रिय संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा बन गए।

गहरा अवलोकन: कबीर

कबीर, एक प्रभावशाली संत जो 15-16वीं शताब्दी के आसपास जीवित थे, वाराणसी के पास एक मुस्लिम बुनकर परिवार से आए थे।

- हमारे पास कबीर के जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है; उनके विचार उन पदों और साखियों से आते हैं, जिन्हें भजन गाने वाले भटकते गायक गाते थे। कुछ बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, पंच वाणी, और बिजक जैसे ग्रंथों में संकलित किए गए।

- कबीर ने प्रमुख धार्मिक परंपराओं को दृढ़ता से अस्वीकार किया, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम में बाहरी पूजा का खुलकर मजाक उड़ाया, साथ ही पुरोहित वर्ग और जाति व्यवस्था का भी।

- कबीर की कविता ने बोली जाने वाली हिंदी का प्रयोग किया, जिससे यह आम लोगों के लिए आसानी से समझ में आने वाली बन गई। उन्होंने कभी-कभी गुप्त भाषा का उपयोग किया, जिससे उनके शिक्षाओं का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था।

- कबीर ने निर्गुण सर्वोच्च भगवान में विश्वास किया और प्रचार किया कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति के माध्यम से है।

- कबीर के अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल थे।

बाबा गुरु नानक (1469-1539) का जन्म तालवंडी (ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में हुआ और उन्होंने एक केंद्र स्थापित करने से पहले व्यापक यात्रा की।

- उनके अनुयायी वहां पूजा करने और उनके भजनों को गाने के लिए एकत्र हुए, और वे एक सामान्य रसोई में एक साथ भोजन करते थे, जिसे लंगर कहा जाता था।

- बाबा गुरु नानक द्वारा बनाई गई पवित्र जगह को धर्मसाल कहा जाता था, जिसे अब गुरुद्वारा कहा जाता है।

- बाबा गुरु नानक के अनुयायियों की संख्या सोलहवीं शताब्दी में उनके उत्तराधिकारियों के तहत बढ़ी, जिसमें विभिन्न जाति पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे, लेकिन व्यापारी, कृषक, कारीगर और शिल्पकार प्रमुख थे।

- बाबा गुरु नानक ने जोर दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ होना चाहिए, उत्पादक व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए, और समुदाय के धन में योगदान करना चाहिए।

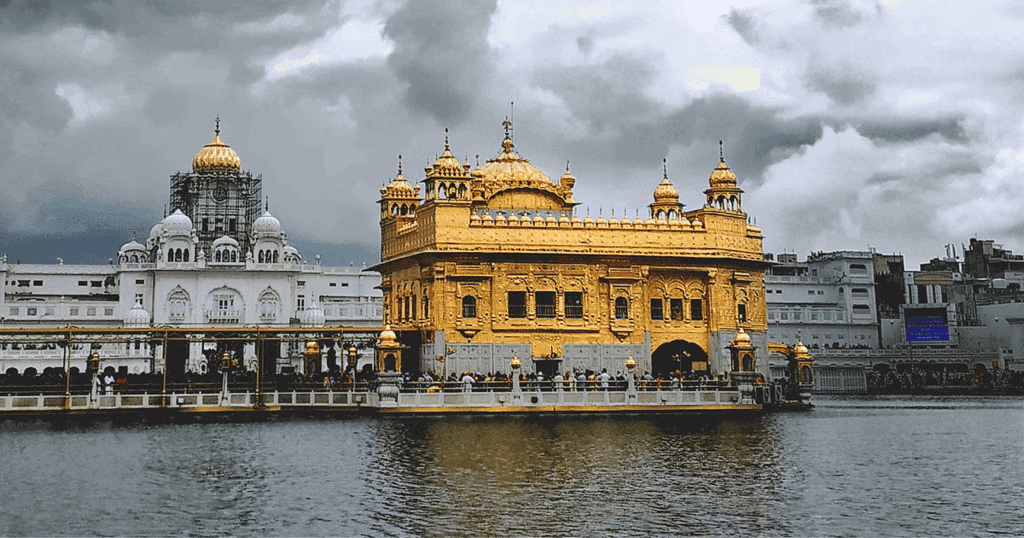

- अमृतसर केंद्रीय गुरुद्वारे, हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के चारों ओर विकसित हुआ और सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक एक लगभग स्वशासित नगर बन गया।

- सिख समुदाय मुग़ल सम्राट जहांगीर की नजरों में संभावित खतरा बन गया, जिसके परिणामस्वरूप गुरु अर्जन का 1606 में निष्कासन हुआ।

- सत्रहवीं शताब्दी ने सिख आंदोलन के राजनीतिकरण का अनुभव किया, जो गुरु गोबिंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा की स्थापना में culminated हुआ, जिसने खालसा पंथ को एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया।

- बाबा गुरु नानक के विचारों ने सिख आंदोलन के विकास पर गहरा प्रभाव डाला, जो एक ही भगवान की पूजा पर केंद्रित था और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म, और लिंग के भेद को अस्वीकार किया।

- उन्होंने सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय जीवन का समर्थन किया, सही पूजा, दूसरों की भलाई, और आचार की पवित्रता पर जोर दिया।

- उनकी शिक्षाएँ अब नाम-जापना (सही विश्वास और पूजा), कीर्त-कर्णा (ईमानदारी से जीना), और वंड-छकना (दूसरों की मदद करना) के रूप में याद की जाती हैं।

- बाबा गुरु नानक की समानता का विचार सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ रखता था, जो उनके अनुयायियों के इतिहास को कबीर, रविदास, और डाडू जैसे अन्य धार्मिक व्यक्तियों से अलग करता है, हालांकि उनके विचार समान थे।

- 1469-1539 – बाबा गुरु नानक का काल।

- 1539 – बाबा गुरु नानक का निधन।

- 1604 – गुरु अर्जन ने गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों द्वारा लिखित सभी रचनाओं को संकलित किया।

- 1606 – गुरु अर्जन का निष्कासन हुआ।

- 1699 – गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना की गई।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|