यूपीएससी मेन्स पिछले वर्ष के प्रश्न 2022: जीएस1 इतिहास | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

प्रश्न 1: आप यह कैसे समझाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियाँ उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं? (प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति) उत्तर: एक मूर्ति केवल सौंदर्यात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं होती। यह एक क्षेत्र की राजनीति, संस्कृति, इतिहास, धर्म, अनुष्ठान और श्रद्धांजलियों का प्रतिनिधित्व करती है। इन कलाकृतियों का सार समय के साथ विकसित होता है और भौगोलिक स्थानों के साथ भिन्न होता है, क्योंकि ये दर्शकों के साथ-साथ वास्तविक रूप में विद्यमान होती हैं। मूर्तियाँ, चाहे वे कांस्य की धातु से बनी हों, भव्य प्रतिमाएँ हों, या जटिल पत्थर की नक्काशी हों, बीते युगों के विचारों और छवियों को संरक्षित और चित्रित करती हैं।

- धार्मिक प्रतिनिधित्व: प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियाँ बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से पदचिह्न, स्तूप और चक्र जैसे तत्वों के माध्यम से दर्शाती हैं, जो श्रद्धा, पूजा या ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती हैं। जातक कथाएँ भी ऐसी कलाकृतियों में महत्वपूर्ण होती हैं। चक्र का प्रतीक बौद्ध कला में एक केंद्रीय प्रतीक के रूप में खड़ा होता है, जो धम्मचक्र का प्रतिनिधित्व करता है।

- गुर्जर-प्रतिहार मूर्तियाँ: अपनी मूर्तियों, नक्काशीदार पैनल और खुले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, गुर्जर-प्रतिहार शैली ने खजुराहो में अपने चरम पर पहुंची, जो अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उनकी वास्तुकला हिंदू सिद्धांतों का मूल embodiment करती है।

- राजस्थान का योगदान: राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थान जैसे वसंतगढ़, देवंगढ़, और ओसियन निरंतर मूर्तिकला गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं।

- गंधार और मथुरा परंपराएँ: गंधार की मूर्तियाँ बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्थानीय परंपराओं का संयोजन दर्शाती हैं। इस बीच, मथुरा की मूर्तिकला का प्रभाव उत्तर भारत में फैल गया, जो संगोल में स्तूप मूर्तियों से स्पष्ट है। इस क्षेत्र में वैष्णव और शिव विश्वासों की छवियाँ भी शामिल हैं।

- चोल कांस्य ढलाई: चोल साम्राज्य ने लगभग 10वीं सदी ईसा पूर्व में कांस्य ढलाई का परिचय दिया, जिसमें नटराज की छवि विशेष रूप से कई कांस्य कलाकृतियों में प्रतीकात्मक है।

प्रत्येक मूर्ति, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, एक संदेश देने का प्रयास करती है। कलाकार इन टुकड़ों को अपने विचारों, धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक कथाओं, और साहसिकता की कहानियों को व्यक्त करने के लिए बनाते हैं।

प्रश्न 2: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएँ, जो मुख्यतः भारतीय सैनिकों से बनी थीं, भारतीय शासकों की अधिक संख्या और बेहतर सुसज्जित सेनाओं के खिलाफ लगातार क्यों जीतती रहीं? कारण बताएं (आधुनिक इतिहास) उत्तर: भर्ती और आर्थिक लाभ: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारतीयों को भर्ती करना प्राथमिकता थी क्योंकि वे स्थानीय परिस्थितियों से परिचित थे और कम वेतन स्वीकार करने के लिए तैयार थे। इससे कंपनी के खर्चे ब्रिटिश सैनिकों को नियुक्त करने की तुलना में कम हो गए, खासकर ब्रिटेन और भारत के बीच विशाल दूरी के कारण।

- सैन्य श्रेष्ठता: ब्रिटिशों के पास उन्नत तोपें और राइफलें थीं, जो भारतीय हथियारों की क्षमताओं से कहीं अधिक थीं। हालांकि कुछ भारतीय शासकों ने यूरोपीय हथियारों को प्राप्त किया, लेकिन वे ब्रिटिशों की रणनीतिक क्षमता की कमी का सामना कर रहे थे।

- नियमित भुगतान और निष्ठा: ब्रिटिशों ने नियमित वेतन और एक कठोर आचार संहिता सुनिश्चित की, जिससे उनकी सेनाओं में निष्ठा बनी रही। इसके विपरीत, कई भारतीय शासक नियमित भुगतान बनाए रखने में संघर्ष कर रहे थे, कभी-कभी सुरक्षा के लिए अस्थिर भाड़े के सैनिकों पर निर्भर रहते थे।

- नेतृत्व: ब्रिटिश नेता जैसे रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने अद्भुत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्हें सर एयर कूट और लॉर्ड लेक जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। भारतीय पक्ष पर, जबकि हैदर अली और टिपू सुलतान जैसे व्यक्तित्व सराहनीय थे, मजबूत द्वितीयक नेतृत्व की आवश्यकता थी।

- आर्थिक समर्थन: ब्रिटिश व्यापार ने इंग्लैंड की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा धन और संसाधनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण समर्थन मिला।

- विभाजन और हेरफेर: भारतीय शासकों के बीच एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद की कमी ने ब्रिटिशों को विभाजन का लाभ उठाने की अनुमति दी, जिससे आंतरिक संघर्ष पैदा हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैन्य बल का उपयोग करके कर लागू किया, भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया।

प्रश्न 3: अठारहवीं शताब्दी के मध्य से उपनिवेशीय भारत में अकालों में अचानक वृद्धि क्यों हुई? कारण बताएं (आधुनिक इतिहास) उत्तर: अकाल की समझ: "अकाल" शब्द लैटिन शब्द "Fames" से निकला है, जिसका अर्थ है "भुखमरी।" यह एक गंभीर भुखमरी की स्थिति को संदर्भित करता है जिसका सामना किसी समुदाय को अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति के कारण करना पड़ता है।

ऐतिहासिक संदर्भ: 1769-70 का बंगाल का अकाल असमान वर्षा के पैटर्न और उसके बाद के चेचक के प्रकोप से बढ़ गया था। इसी प्रकार, 1783-84 का अकाल व्यापक फसल विफलताओं का परिणाम था।

- जलवायु की भूमिका: 1770 में भारी वर्षा ने पिछले वर्ष की सूखे की स्थिति को बढ़ा दिया, जिससे नदियों में बाढ़ आई और फसलों को नुकसान हुआ। इस तरह के अनियमित मौसम के पैटर्न अक्सर खाद्य कीमतों में वृद्धि, मजदूरी में कमी, और कृषि समुदायों में व्यापक भूख और बीमारियों का कारण बनते थे।

- ग्रामीण वित्तीय बोझ: भारत के कृषि प्रणाली में ऋण गहराई से निहित था। ब्रिटिश द्वारा लगाए गए उच्च किराए और अन्यायपूर्ण करों ने कई किसानों को ऋण में धकेल दिया, जो सूखे के दौरान और भी बदतर हो गया और अंततः अकाल का कारण बना।

- ब्रिटिश प्रभाव: उपनिवेश काल के अकालों को मुख्य रूप से ब्रिटेन की शोषणकारी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। भारत से इंग्लैंड के लिए खाद्य वस्तुओं का विशाल निर्यात भारत में खाद्य कमी का कारण बना। कॉर्नवॉलिस का 1793 का स्थायी निपटान किसानों को और अधिक हाशिये पर ले गया, जिससे भूमि स्वामित्व ज़मींदारों और तालुकदारों को हस्तांतरित हो गया।

- आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव: उपनिवेश काल के अकालों ने भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिससे जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।

प्रश्न 4: राज्यों और क्षेत्रों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं सदी के मध्य से एक निरंतर प्रक्रिया रही है। उदाहरणों के साथ चर्चा करें। (स्वतंत्र भारत के बाद) उत्तर: ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक परिवर्तन: ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय पुनर्गठन की शुरुआत की जो वे शासित करते थे, बंगाल, बॉम्बे, और मद्रास से शुरू होकर। इसने राज्य पुनर्गठन की एक निरंतर प्रवृत्ति की शुरुआत की।

चरण 1 (1850 के दशक-1947):

- 1857 के विद्रोह के बाद: 1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिशों ने राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था को तेज किया।

- नई प्रेसीडेंसियाँ: केंद्रीय प्रांत जैसी नई प्रेसीडेंसियों का निर्माण हुआ।

- राज्यों का एकीकरण: असम और अवध जैसे कई स्वतंत्र राज्यों का बड़े प्रशासनिक प्रांतों में विलय हो गया।

- क्षेत्रों का निर्माण: 1901 में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत की स्थापना की गई, जो पंजाब के कुछ हिस्सों से बनी थी।

- बंगाल विभाजन: 1905 में बंगाल को भाषाई और धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया।

चरण 2 (1947-2022):

- 1950 का संविधान: भारतीय संविधान ने प्रारंभ में राज्यों को प्रशासनिक भेदों के आधार पर भाग A, B, C, और D में वर्गीकृत किया।

- राज्य पुनर्गठन आयोग: 1953 में, फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में SRC का गठन किया गया था, जो सीमा पुनर्व्यवस्थाओं का सुझाव देने के लिए था।

- 7वां संशोधन अधिनियम: इस अधिनियम ने दो प्रमुख इकाइयों: राज्यों और संघ क्षेत्र का गठन किया।

- भाषाई राज्य निर्माण: आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर निर्मित पहला राज्य था।

- क्षेत्रों का एकीकरण: गोवा, दमण और दीव जैसे क्षेत्र, जिन्हें पुर्तगाल से प्राप्त किया गया, संघ क्षेत्रों के रूप में शामिल किए गए (गोवा ने बाद में राज्य का दर्जा प्राप्त किया)।

- नए राज्यों का गठन: छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश से काटे गए।

- तेलंगाना राज्यhood: 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से बनाया गया।

- तेलंगाना मांग के कारण: क्षेत्रीय असमानताएँ, अवसंरचनात्मक कमी, और संसाधन आवंटन में असमानताएँ तेलंगाना राज्यhood की मांग को बढ़ावा देने वाले मुद्दे थे।

- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन: 2019 में, प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से जम्मू और कश्मीर का पुनर्संरचना की गई।

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों और संघ क्षेत्रों के पुनर्गठन की अनुमति देता है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बदलते परिदृश्य के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करता है।

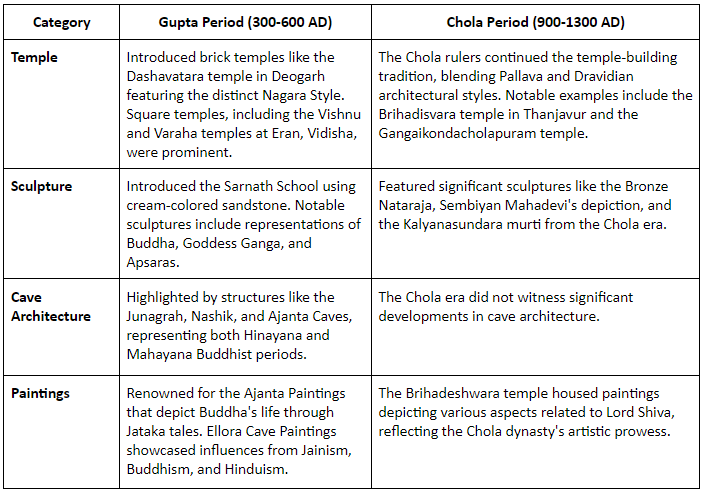

प्रश्न 5: गुप्ता काल और चोल काल के भारतीय विरासत और संस्कृति में मुख्य योगदानों पर चर्चा करें। (प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति)

उत्तर: गुप्ता वंश: गुप्ता वंश की स्थापना चंद्रगुप्त I द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुनहरे युग को चिह्नित किया।

चोल वंश: 9वीं शताब्दी में विजयालय द्वारा स्थापित, चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंशों में से एक है।

भारतीय संस्कृति और धरोहर में योगदान:

दोनों वंशों ने अपनी वास्तुकला के अद्भुत नमूनों और कलात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और धरोहर परिदृश्य को गहराई से समृद्ध किया है। गुप्त काल की गुफाएँ और चोल काल की प्रतिष्ठित नटराज की प्रतिमा उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण हैं।

प्रश्न 6: भारतीय पौराणिक कथाओं, कला और वास्तुकला में सिंह और बैल के प्रतीकों का महत्व चर्चा करें। (प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति)

उत्तर: मानवता के प्रारंभ से, जानवर पृथ्वी पर अविभाज्य साथी रहे हैं। मानव-जानवर संबंध के प्रमाण ऊपरी पैलियोलिथिक चित्रों में पाए जाते हैं, जो लगभग 12,000 साल पहले के हैं।

मानव इतिहास के साथ जुड़े कुछ प्रमुख जानवरों में सिंह और बैल शामिल हैं। इसका उनके अस्तित्व का सबूत पत्थर युग से लेकर समकालीन भारत तक विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट है, जिसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है:

पौराणिक कथा:

- गौरी दुर्गा की कथाओं में सिंह: सिंह माँ दुर्गा का पूजनीय 'वाहन' या साधन है, जो उसकी प्रचंड शक्ति का प्रतीक है।

- नंदी बैल और शिव: नंदी, जिसका अर्थ है "आनंद देने वाला," हिंदू देवता शिव का पवित्र बैल साथी है।

कला:

- राष्ट्रीय प्रतीक का प्रतीकवाद: यह प्रतीक अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से प्रेरित है, जिसमें चार सिंह एक-दूसरे के पीठ से जुड़े हुए हैं, एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल है, जो एक घंटी के आकार के कमल के शीर्ष पर पहियों द्वारा अलग किए गए हैं। बैल वृषभ राशि का प्रतीक है, जबकि सिंह ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है।

- इंडस घाटी का बैल: यह कांस्य युग का बैल इंडस घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक महत्व रखता है।

- तमिल नाडु की चट्टानी कला में बैल: तमिल नाडु की प्राचीन चट्टानी कला में प्रारंभिक मानवों को बैलों को पकड़ते और उन्हें पालतू बनाने का प्रयास करते हुए दर्शाया गया है।

वास्तुकला:

- मौर्य स्तंभ: इस स्तंभ के शीर्ष पर बैल, सिंह और हाथी जैसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। सिंह का प्रतीकात्मकता एक सार्वभौमिक सम्राट की विशाल शक्ति को दर्शाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है।

- सांची स्तूप: मध्य प्रदेश में स्थित, सांची स्तूप, एक प्रसिद्ध अशोक का स्तूप है, जिसमें उसके तोरण पर पंखों वाले सिंह और बैल की चट्टान पर खुदी हुई आकृतियाँ हैं।

प्राचीन भारतीय चित्रणों से लेकर राष्ट्र के प्रतीक में उनकी प्रतीकात्मक प्रस्तुति तक, सिंह और बैल ने भारत के विकास और परिवर्तन को चुपचाप देखा है।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|