शंकर आईएएस सारांश: स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र

- भूमि पर जीवों और वातावरण के बीच के संबंधों को "स्थलीय पारिस्थितिकी" कहा जाता है।

- स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक नमी और तापमान हैं।

- स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार हैं, जो भूगर्भीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित हैं। इनमें शामिल हैं:

- तुंड्रा

- वन पारिस्थितिकी तंत्र

- घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र

- रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र

1. तुंड्रा

तुंड्रा का अर्थ "बंजर भूमि" है क्योंकि यह ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बहुत कठोर होती हैं।

तुंड्रा के दो प्रकार हैं:

- आर्कटिक

- अल्पाइन (आर्कटिक तुंड्रा (नीले रंग में) और अल्पाइन तुंड्रा (ग्रे रंग में))

आर्कटिक और अल्पाइन तुंड्रा का वितरण

- आर्कटिक तुंड्रा ध्रुवीय बर्फ की चादर के नीचे और उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष रेखा के ऊपर एक निरंतर बेल्ट के रूप में फैला हुआ है। यह कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया, और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह का उत्तरी किनारा कवर करता है।

- दक्षिण ध्रुव पर, तुंड्रा बहुत छोटा है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा महासागर द्वारा कवर किया गया है।

- अल्पाइन तुंड्रा ऊँचे पहाड़ों पर वृक्ष रेखा के ऊपर होती है। चूंकि पहाड़ सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं, इसलिए अल्पाइन तुंड्रा में दिन और रात के तापमान में भिन्नता होती है।

आर्कटिक और अल्पाइन तुंड्रा की वनस्पति और जीवजन्तु

- आर्कटिक टुंड्रा की सामान्य वनस्पति में कपास, घास, सैजेस, बौना हीथ, विलो, बर्च और लाइकेन शामिल हैं।

- टुंड्रा के जानवरों में रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हरे, कैरिबौ, लेमिंग्स, और गिलहरी शामिल हैं।

- वे ठंड से सुरक्षा के लिए मोटे क्यूटिकल और एपिडर्मल बालों से संरक्षित होते हैं।

- टुंड्रा क्षेत्र के स्तनधारी जीवों का शरीर बड़ा होता है और पूंछ और कान छोटे होते हैं ताकि सतह से गर्मी का नुकसान कम हो सके।

- इनका शरीर इंसुलेशन के लिए फर से ढका होता है।

2. वन पारिस्थितिकी तंत्र

वन पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई या प्रणाली है जिसमें मिट्टी, पेड़, कीड़े, जानवर, पक्षी, और मनुष्य शामिल हैं जो आपस में क्रियाशील होते हैं। एक वन एक बड़ा और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होता है और इसलिए इसमें प्रजातियों की विविधता अधिक होती है।

- यह विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल संग्रह है।

- उपयुक्त परिस्थितियाँ जैसे कि तापमान और भूमि की नमी वन समुदायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार होती हैं।

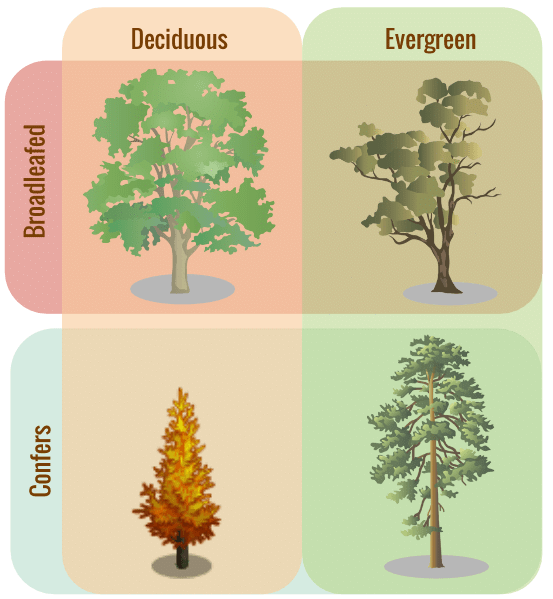

- वन स्थायी (एवरग्रीन) या पतझड़ वाले (डिसीड्यूस) हो सकते हैं।

- पत्तियों के आधार पर इन्हें चौड़े पत्ते वाले या सुई के पत्ते वाले शंकुधारी वनों में विभाजित किया जाता है।

- इन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: (i) शंकुधारी वन (ii) तापमान वन (iii) उष्णकटिबंधीय वन

वनों के प्रकार और विशेषताएँ

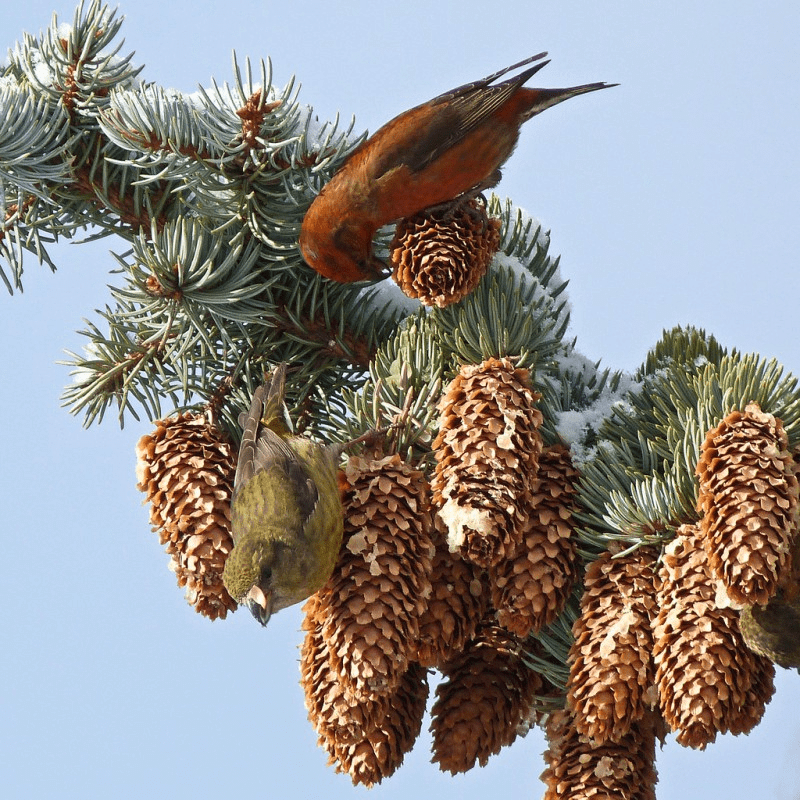

शंकुधारी वन (बोरियल वन)

- ठंडी क्षेत्रों में जहां उच्च वर्षा होती है, मजबूत मौसमी जलवायु होती है जिसमें लंबे सर्दी और छोटे गर्मी होते हैं, इसमें स्थायी पौधों की प्रजातियाँ जैसे कि स्प्रूस, फीर और पाइन के पेड़ आदि होते हैं।

- और जानवर जैसे कि लिंक्स, भेड़िया, भालू, लाल लोमड़ी, जंगली सूअर, और उभयचर जैसे हाइला, राना आदि होते हैं।

शंकुधारी वे पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो शंकु का उत्पादन करते हैं।

बोरेल वन की मिट्टियों की विशेषता पतली पोडज़ोल द्वारा होती है और ये अपेक्षाकृत गरीब होती हैं। इसका कारण यह है कि ठंडी परिस्थितियों में चट्टानों का अपघटन धीरे-धीरे होता है और क्योंकि कनिफर की पत्तियों से प्राप्त कचरा (लिटर) बहुत धीरे सड़ता है और पोषक तत्वों में समृद्ध नहीं होता। ये मिट्टियां अम्लीय होती हैं और खनिजों की कमी होती है। इसका कारण यह है कि मिट्टी के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी का संचलन होता है, जबकि वाष्पीकरण की महत्वपूर्ण विपरीत-ऊर्ध्व गति नहीं होती, जिससे आवश्यक घुलनशील पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, और पोटेशियम कभी-कभी जड़ों की पहुंच से बाहर बह जाते हैं। यह प्रक्रिया कोई क्षारीय-केंद्रित कैशन नहीं छोड़ती जो जमा हो रहे लिटर के जैविक अम्लों का सामना कर सके। एक बोरेल वन की उत्पादकता और समुदाय की स्थिरता किसी अन्य वन पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में कम होती है।

मध्यमान्य पर्णपाती वन

- मध्यमान्य वन की विशेषता एक मौसमी जलवायु और चौड़ी- лист वाली पर्णपाती पेड़ होते हैं, जो गिरने में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, सर्दियों में नंगे रहते हैं, और वसंत में नए पत्ते उगाते हैं।

- वृष्टि अपेक्षाकृत समान होती है।

- मध्यमान्य वन की मिट्टियां पोडज़ोलिक और अपेक्षाकृत गहरी होती हैं।

मध्यमान्य सदाबहार वन

- दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ मध्यभूमि जलवायु होती है, गर्म, सूखे गर्मियों और ठंडे, नम सर्दियों की विशेषता होती है।

पेड़ और उनकी पत्तियाँ: चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ चित्र के ऊपरी दाएँ कोने में दिखाए गए हैं।

निम्न चौड़े पत्तेदार सदाबहार पेड़। आग इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण खतरनाक कारक है और पौधों की अनुकूलन उन्हें जलने के बाद जल्दी पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाती है।

मौसमी वर्षा वन

- तापमान और वर्षा के संबंध में मौसमीता।

- वर्षा उच्च होती है, और कोहरा बहुत भारी हो सकता है। यह स्वयं वर्षा की तुलना में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

- मौसमी वर्षा वनों की जैव विविधता अन्य मौसमी वनों की तुलना में उच्च होती है। पौधों और जानवरों की विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में बहुत कम होती है।

उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

- रेखांश के निकट।

- पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदायों में से एक। तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च और अधिक या कम समान रहते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और आमतौर पर वर्ष भर वितरित होती है।

- पौधों की विविधता अत्यधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अत्यधिक घनी वनस्पति ऊर्ध्वाधर स्तरित रहती है, जिसमें लंबे पेड़ होते हैं जो अक्सर बेलों, लताओं, लियाना, एपिफाइटिक ऑर्किड और ब्रोमेलियाड से ढके होते हैं।

- सबसे निचली परत पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों का अंडरस्टोरी होती है, जैसे कि फ़र्न और ताड़।

- उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी लाल लेटोसोल होती है, और यह बहुत मोटी होती है।

उष्णकटिबंधीय मौसमी वन

मानसून वन भी कहलाने वाले ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है लेकिन इसे स्पष्ट रूप से गीले और सूखे मौसम में विभाजित किया गया है। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांत के उष्णकटिबंधीय द्वीपों के साथ-साथ भारत में भी पाए जाते हैं।

- यह वन उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें गीले और सूखे मौसम में विभाजित किया गया है।

उपउष्णकटिबंधीय वर्षा वन

- चौड़ी-पत्ती वाले सदाबहार उपउष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का स्तर अपेक्षाकृत उच्च होता है, लेकिन सर्दी और गर्मी के बीच तापमान में कम अंतर होता है।

- यहाँ पर एपिफाइट्स सामान्य हैं।

- उपउष्णकटिबंधीय वन की जीव-जंतु जीवन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान होती है।

भारतीय वन प्रकार

भारत में वन प्रकारों को चैम्पियन और सेठ द्वारा सोलह प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

(क) उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार वन

- ये पश्चिमी घाटों, निकोबार और अंडमान द्वीपों, और पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- इनकी विशेषता ऊँचे, सीधे सदाबहार पेड़ हैं।

- इस वन में पेड़ एक स्तरित पैटर्न बनाते हैं: विभिन्न रंगों के सुंदर फ़र्न और विभिन्न प्रकार की ऑर्किड पेड़ों के तनों पर उगते हैं।

(ख) उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन

- ये पश्चिमी घाटों, अंडमान और निकोबार द्वीपों, और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं।

- ऐसे वनों में गीले सदाबहार पेड़ों और नम पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण होता है।

- यह वन घने होते हैं।

(ग) उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन

- भारत में पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर हर जगह पाए जाते हैं। ये पेड़ लंबे, चौड़े तने वाले, शाखाओं वाले और जड़ों वाले होते हैं जो उन्हें जमीन पर मजबूती से पकड़ते हैं। इन जंगलों में साल और टीक प्रजातियाँ प्रमुख हैं, साथ ही आम, बांस, और रोसवुड भी होते हैं।

(d) लिटोरल और स्वैम्प

- अंडमान और निकोबार द्वीपों और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में नरम ऊतकों की संरचना होती है ताकि पौधा पानी में सांस ले सके।

(e) उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन

- देश के उत्तरी भाग में, उत्तर-पूर्व को छोड़कर। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। पेड़ों का छाजन सामान्यतः 25 मीटर से अधिक नहीं होता। सामान्य पेड़ हैं साल, अकेशिया की एक प्रजाति, और बांस।

(f) उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

- यह प्रकार काले मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है - उत्तर, पश्चिम, केंद्रीय, और दक्षिण भारत। पेड़ 10 मीटर से अधिक नहीं बढ़ते। इस क्षेत्र में स्पर्ज, कैपर, और कैक्टस सामान्य हैं।

(g) उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन

- शुष्क सदाबहार पेड़ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक के तट पर पाए जाते हैं। यह मुख्यतः कठोर-पत्ते वाले सदाबहार पेड़ हैं जिनमें सुगंधित फूल होते हैं, साथ ही कुछ पर्णपाती पेड़ भी होते हैं।

(h) उप-उष्णकटिबंधीय चौड़े-पत्ते वाले वन

- चौड़े-पत्ते वाले वन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, साइलेंट वैली के साथ पाए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में वनस्पति के रूप में स्पष्ट अंतर है। साइलेंट वैली में पूनसपर, दालचीनी, रोडोडेंड्रन, और सुगंधित घास प्रमुख हैं। पूर्वी हिमालय में, वनस्पति को शिफ्टिंग कल्टीवेशन और वन अग्नियों से बुरी तरह प्रभावित किया गया है। यहाँ ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, और चेरी के पेड़ हैं। यहाँ आर्किड, बांस, और लता की एक बड़ी विविधता है।

(i) उप-उष्णकटिबंधीय पाइन वन

शिवालिक पहाड़ों, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, खासी, नगालैंड और मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पेड़ चीर, ओक, रोडोडेंड्रन, और पाइन हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में सल, आंवला, और लैबर्नम पाए जाते हैं।

(j) उप-उष्णकटिबंधीय सूखे सदाबहार वन

- यहां गर्म और सूखी मौसम और एक ठंडी सर्दी होती है।

- ये आमतौर पर सदाबहार पेड़ों से भरे होते हैं जिनकी पत्तियाँ चमकदार होती हैं और जो लाह जैसी दिखती हैं।

- यह शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं।

(k) पर्वतीय गीले समशीतोष्ण वन

- उत्तर में, नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं, जहाँ न्यूनतम वर्षा 2000 मिमी होती है।

- उत्तर में, तीन स्तर के वन होते हैं: उच्च स्तर में मुख्य रूप से सुईनाग होते हैं, मध्य स्तर में पर्णपाती पेड़ जैसे ओक होते हैं, और सबसे निचला स्तर रोडोडेंड्रन और चंपा से ढका होता है।

- दक्षिण में, यह नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों और केरल के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है।

- उत्तर क्षेत्र के वन दक्षिण की तुलना में अधिक घने होते हैं। यहाँ रोडोडेंड्रन और विभिन्न प्रकार की ज़मीनी वनस्पति पाई जाती है।

(l) हिमालयन नम समशीतोष्ण वन

- यह प्रकार पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक फैला होता है।

- पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले पेड़ हैं चौड़ी पत्तियों वाला ओक, भूरा ओक, अखरोट, और रोडोडेंड्रन।

- पूर्वी हिमालय में, वर्षा बहुत अधिक होती है और इसलिए वनस्पति भी अधिक हरी और घनी होती है।

- यहां चौड़ी पत्तियों के पेड़ों, फेरी, और बाँस की एक बड़ी विविधता पाई जाती है।

(m) हिमालयन सूखा समशीतोष्ण वन

यह प्रकार लाहुल, किन्नौर, सिक्किम और हिमालय के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। यहाँ मुख्यतः शंकुधारी वृक्ष होते हैं, साथ ही चौड़े-चौड़े पत्तों वाले वृक्ष जैसे कि ओक, मैपल, और एश भी होते हैं। उच्च ऊँचाई पर, फिर, जुनिपर, देओदार, और चिलगोज़ा पाए जाते हैं।

(n) उप-आल्पाइन वन

- उप-आल्पाइन वन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊँचाई पर फैले होते हैं।

- पश्चिमी हिमालय में, यहाँ की वनस्पति मुख्यतः जुनिपर, रhododendron, विलो, और काले करंट से बनी होती है।

- पूर्वी हिस्सों में, लाल फिर, काला जुनिपर, बर्च, और लार्च सामान्य वृक्ष होते हैं।

- भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता के कारण, इस हिस्से में टिम्बरलाइन् पश्चिम की तुलना में अधिक ऊँचाई पर है।

- इन क्षेत्रों में कई प्रजातियों के रhododendron पहाड़ियों को ढक लेते हैं।

(o) आर्द्र आल्पाइन झाड़ी

- आर्द्र आल्पाइन हिमालय के साथ-साथ म्यांमार सीमा के निकट उच्च पहाड़ियों पर पाए जाते हैं।

- यहाँ की झाड़ी छोटी होती है, घनी सदाबहार वनस्पति होती है, जो मुख्यतः रhododendron और बर्च से बनी होती है।

- भूमि पर मोस और फर्न पैच में होते हैं।

- यह क्षेत्र भारी बर्फबारी प्राप्त करता है।

(p) सूखी आल्पाइन झाड़ी

- सूखी आल्पाइन लगभग 3000 मीटर से लेकर 4900 मीटर तक पाए जाते हैं।

- यहाँ बौने पौधों की प्रधानता होती है, मुख्यतः काला जुनिपर, झुका हुआ जुनिपर, हनीसकल, और विलो होते हैं।

3. घास का पारिस्थितिकी तंत्र

- यह क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 25-75 सेमी होती है, वहाँ यह पाया जाता है, जो जंगल को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वास्तविक रेगिस्तान से अधिक है।

- वनस्पति निर्माण सामान्यतः मध्यम जलवायु में पाए जाते हैं।

- भारत में, यह मुख्यतः उच्च हिमालय में पाए जाते हैं।

- भारत के अन्य घास के मैदान मुख्यतः स्टेप्स और सवाना से बने होते हैं।

- स्टेप्स निर्माण बड़े पैमाने पर रेतीले और खारे मिट्टी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ का जलवायु अर्ध-शुष्क होता है।

- स्टेप्स और सवाना के बीच मुख्य अंतर यह है कि स्टेप्स में चारा केवल संक्षिप्त वर्षा के मौसम में उपलब्ध होता है जबकि सवाना में चारा मुख्यतः घास से होता है जो न केवल वर्षा के मौसम में उगता है बल्कि सूखे मौसम में भी कुछ मात्रा में पुनः उगता है।

घास के मैदानों के प्रकार

(i) अर्ध-शुष्क क्षेत्र (सेहिमा-डिकैंथियम प्रकार)

- यह गुजरात, राजस्थान (अरावली को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के उत्तरी भाग को कवर करता है।

- यहाँ की भू-आकृति पहाड़ी स्पर्स और रेत के टीलों से टूटी हुई है।

- यहाँ पाए जाने वाले पौधे हैं: सेनेगाल, कैलोट्रॉपिस गिगांटिया, कैसिया ऑरियकुलाटा, प्रोसोपिस सीनेरारिया, सल्वाडोरा ओलियोइड्स और जिज़ीफस नुमुलारिया, जो सवाना रेंजलैंड को झाड़ी जैसा बनाते हैं।

(ii) शुष्क उपआर्द्र क्षेत्र (डिकैंथियम-सेन्च्रस-लासीरुस प्रकार)

- यह सम्पूर्ण प्रायद्वीपीय भारत (नीलगिरी को छोड़कर) को कवर करता है।

- काँटेदार झाड़ियाँ हैं: अकेशिया कैटिचु, मिमोसा, जिज़ीफस (बर), और कभी-कभी मांसल युफोरबिया, साथ ही निम्न वृक्ष: एनोगेसिस लातिफोलिया, सोयमिडा फेब्रिफुगा और अन्य पर्णपाती प्रजातियाँ।

- सेहिमा (घास) कंकरीली क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है और इसका आवरण लगभग 27% हो सकता है।

- डिकैंथियम (घास) समतल मिट्टियों पर पनपता है और यह भूमि के 80% को कवर कर सकता है।

(iii) आर्द्र उपआर्द्र क्षेत्र (फ्रैग्माइट्स-सैकरम-इम्पेराटा प्रकार)

- यह उत्तर भारत में गंगा के जलोढ मैदान को कवर करता है।

- यहाँ की भू-आकृति समतल, निम्न-स्थायी, और खराब जल निकासी वाली है।

- इसमें बोथ्रिओक्लोआ पर्तुसा, साइपोडन डक्टिलोन और डिकैंथियम एनुलाटम संक्रमण क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- सामान्य वृक्ष और झाड़ियाँ हैं: अकेशिया अरेबिका, होगेइसस लातिफोलिया, बुटेआ मोनोस्पर्मा, फोएनिक्स सिल्वेस्ट्रिस और जिज़ीफस नुमुलारिया।

- इनमें से कुछ को बोरेसस प्रजातियों द्वारा बदल दिया जाता है, विशेष रूप से सुन्दरबनों के निकट पाम सवाना में।

(iv) थेमेदा अरंडिनेल्ला प्रकार

यह नमूना आर्द्र पर्वतीय क्षेत्रों और आर्द्र उप-आर्द्र क्षेत्रों को असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में विस्तारित करता है। सवाना में आर्द्र वनों से परिवर्तनशील कृषि और भेड़ चराने के कारण उत्पन्न होती है। भारतीय घासभूमि और चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।

आग की भूमिका

- आग घासभूमियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- आर्द्र परिस्थितियों में, आग घास को पेड़ों पर प्राथमिकता देती है, जबकि शुष्क परिस्थितियों में, आग अक्सर रेगिस्तानी झाड़ियों के आक्रमण के खिलाफ घासभूमियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है।

- जलन चारा उत्पादन में वृद्धि करती है। उदाहरण: Cynodon dactylon

4. रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र

- रेगिस्तान उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है, या कभी-कभी गर्म क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है, लेकिन वार्षिक चक्र में असमान रूप से वितरित होती है।

- मध्य-आकार के क्षेत्रों में वर्षा की कमी अक्सर स्थिर उच्च-दाब क्षेत्रों के कारण होती है, और तापीय क्षेत्रों में रेगिस्तान अक्सर "वर्षा छायाओं" में होते हैं, जहाँ उच्च पर्वत समुद्र से नमी को अवरुद्ध करते हैं।

- इन बायोम का जलवायु ऊँचाई और अक्षांश द्वारा संशोधित होता है। उच्च अक्षांश पर, भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर, रेगिस्तान ठंडे होते हैं जबकि भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निकट गर्म होते हैं।

- जब बड़े मात्रा में पानी सिंचाई प्रणाली से गुजरता है, तो सालों तक जमा होने वाले लवण पीछे रह सकते हैं, जब तक कि इस कठिनाई से बचने के लिए उपाय नहीं किए जाते।

- मध्य-आकार के क्षेत्रों में वर्षा की कमी अक्सर स्थिर उच्च-दाब क्षेत्रों के कारण होती है, तापीय क्षेत्रों में रेगिस्तान अक्सर "वर्षा छायाओं" में होते हैं, जहाँ उच्च पर्वत समुद्र से नमी को अवरुद्ध करते हैं।

- इन बायोम का जलवायु ऊँचाई और अक्षांश द्वारा संशोधित होता है। उच्च अक्षांश पर, भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर, रेगिस्तान ठंडे होते हैं जबकि भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निकट गर्म होते हैं।

अनुकूलन

ये पौधे पानी को निम्नलिखित तरीके से संचित करते हैं:

- वे मुख्यतः झाड़ियाँ हैं।

- पत्तियाँ अनुपस्थित हैं या आकार में छोटी हैं।

- पत्तियाँ और तने मांसल और पानी संचित करने वाले होते हैं।

- कुछ पौधों में, तने में भी क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है।

- जड़ प्रणाली अच्छी तरह विकसित होती है और एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है।

- वार्षिक पौधे जहाँ भी उपस्थित होते हैं, वे केवल छोटे वर्षा ऋतु के दौरान अंकुरित, खिलते और प्रजनन करते हैं, और गर्मी या सर्दियों में नहीं।

वे तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। वे दिन के समय सूरज की गर्मी से बचने के लिए रात में सक्रिय होते हैं। वे संकेंद्रित मूत्र उत्सर्जित कर पानी को संचित करते हैं। जानवरों और पक्षियों के लंबे पैर होते हैं ताकि उनका शरीर गर्म जमीन से दूर रहे। छिपकली अधिकांशतः कीटाहारी होती हैं और बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं। शाकाहारी जानवरों को वे बीजों से पर्याप्त पानी मिलता है जो वे खाते हैं। स्तनधारी जानवरों का समूह रेगिस्तान के लिए कम अनुकूलित होता है।

- वे तेज़ दौड़ने वाले होते हैं।

- वे दिन के समय सूरज की गर्मी से बचने के लिए रात में सक्रिय होते हैं।

- वे संकेंद्रित मूत्र उत्सर्जित कर पानी को संचित करते हैं। जानवरों और पक्षियों के लंबे पैर होते हैं ताकि उनका शरीर गर्म जमीन से दूर रहे।

भारतीय रेगिस्तान: थार रेगिस्तान (गर्म)

- इस क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक सूखे की विशेषता है, बारिश कम और अनियमित होती है।

- उत्तर भारत की सर्दियों की बारिशें इस क्षेत्र में शायद ही प्रवेश करती हैं।

सही रेगिस्तानी पौधों को दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

वृष्टि पर निर्भर। वे जो भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं।

- वृष्टि पर निर्भर।

1. पहले समूह में दो प्रकार के पौधे शामिल हैं:

- एफेमेरा नाजुक वार्षिक पौधे होते हैं, जिनमें किसी भी क्षीणता के अनुकूलन की कमी होती है, जिनकी पतली तने और जड़ प्रणाली होती है और अक्सर बड़े फूल होते हैं। वे बारिश के तुरंत बाद प्रकट होते हैं, अविश्वसनीय रूप से कम समय में फूल और फल विकसित करते हैं, और जैसे ही मिट्टी की सतही परत सूखती है, मर जाते हैं।

- वृष्टि स्थायी पौधे केवल बारिश के मौसम के दौरान जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी भूमिगत तना स्थायी होती है।

2. दूसरा समूह

- भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करते हुए, स्वदेशी पौधों की सबसे बड़ी संख्या गहरे से पानी अवशोषित करने में सक्षम होती है, जिसका मुख्य भाग आमतौर पर एक पतली, लकड़ी की लंबी जड़ होती है। सामान्यतः, अन्य क्षीणता अनुकूलन जैसे कि छोटे पत्ते, मोटे बालों वाली वृद्धि, रसदारता, मोम की परत, मोटी क्यूटिकल से सुरक्षित स्टोमाटा आदि का उपयोग किया जाता है, जो वाष्पीकरण को कम करने के उद्देश्य से होते हैं।

- भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करते हुए, स्वदेशी पौधों की सबसे बड़ी संख्या गहरे से पानी अवशोषित करने में सक्षम होती है, जिसका मुख्य भाग आमतौर पर एक पतली, लकड़ी की लंबी जड़ होती है।

- यह भारत के कुछ सबसे शानदार घास के मैदानों का घर है और एक आकर्षक पक्षी, महान भारतीय बस्टर्ड का आश्रय है। स्तनधारी जीवों में काले बकरे, जंगली गधा, चिंकारा, कैराकल, सैंडग्रोस, और रेगिस्तानी लोमड़ी खुले मैदानों, घास के मैदानों, और खारे गड्ढों में निवास करते हैं।

- फ्लेमिंगो के घोंसले की भूमि और एशियाई जंगली गधे की एकमात्र ज्ञात जनसंख्या ग्रेट रारम, गुजरात के दूरस्थ भाग में स्थित है। यह क्रेन और फ्लेमिंगो द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रवास उड़ान मार्ग है।

- थार रेगिस्तान की कुछ स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ में कॉलिगोनम पोलिगोनोइड्स, प्रोसोपीस साइनरारिया, टेकोमेल्ला अंडुलेट, सेंचरस बिफ्लोरस, और सुएडा फ्रूटिकोसा आदि शामिल हैं।

ठंडा रेगिस्तान / समशीतोष्ण रेगिस्तान

- भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, लेह, और कश्मीर के करगिल और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह हिमालय के वर्षा छायादार क्षेत्र में स्थित है।

- वहाँ ओक, पाइन, देवदार, बर्च, और रोडोडेंड्रन जैसे महत्वपूर्ण पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख जानवरों में याक, बौने गाय, और बकरियाँ शामिल हैं।

- गंभीर शुष्क परिस्थितियाँ: शुष्क वातावरण, औसत वार्षिक वर्षा 400 मिमी से कम।» मिट्टी का प्रकार - रेत से रेत-कीचड़। » मिट्टी का पीएच - तटस्थ से हल्का क्षारीय। » मिट्टी का पोषण - गरीब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कम पानी धारण करने की क्षमता।

जैव विविधता

ठंडा रेगिस्तान अत्यधिक अनुकूलनशील, दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव-जंतुओं का घर है, जैसे कि एशियाई इबेक्स, तिब्बती आर्गाली, लद्दाख उरियाल, भाराल, तिब्बती एंटीलोपी (चिरू), तिब्बती गज़ेल, जंगली याक, बर्फीला तेंदुआ, भूरा भालू, तिब्बती भेड़िया, जंगली कुत्ता, और तिब्बती जंगली गधा ('कियांग', भारतीय जंगली गधे का करीबी रिश्तेदार), ऊन वाला खरगोश, काले गर्दन वाला क्रेन, आदि। भारत, संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण के खिलाफ कन्वेंशन (UNCCD) का हस्ताक्षरकर्ता है।

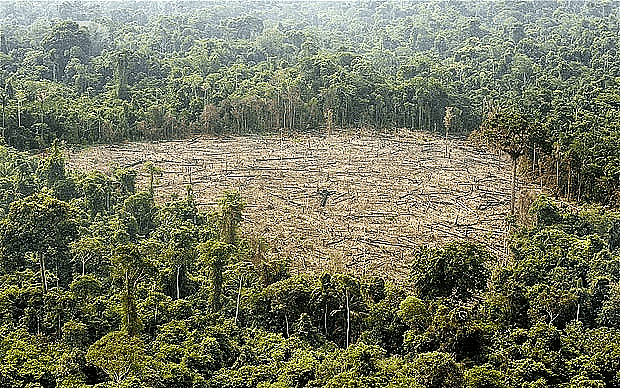

वनों की कटाई

वनों की कटाई एक प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमाने पर वनों को साफ या हटा दिया जाता है, आमतौर पर पेड़ों को काटकर, जिससे वनों वाले क्षेत्रों का परिवर्तन गैर-वन भूमि में हो जाता है।

कारण

वनों की कटाई के निम्नलिखित कारण हैं:

- स्थानांतरण कृषि - इस विधि में, एक भूखंड को साफ किया जाता है, और वनस्पति को जलाया जाता है। राख को मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिलते हैं। यह भूमि दो से तीन वर्षों तक मध्यम उपज वाले फसलों की खेती के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद, क्षेत्र को उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसी प्रथा को कहीं और एक नए भूखंड पर दोहराया जाता है। इस विधि में केवल साधारण उपकरणों की आवश्यकता होती है और इसमें उच्च स्तर की यांत्रिकी शामिल नहीं होती।

- विकास परियोजनाएँ - मानव जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ, विकास परियोजनाएँ जैसे कि जलविद्युत संयंत्र, बड़े बांध, जलाशय, और रेलवे लाइनों और सड़कों का निर्माण आवश्यक हैं लेकिन विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ आ रहे हैं। इनमें से कई परियोजनाओं को व्यापक वनों की कटाई की आवश्यकता होती है।

- ईंधन की आवश्यकताएँ - बढ़ती जनसंख्या के कारण लकड़ी के लिए बढ़ती मांग, वनों पर भारी दबाव डालती है, जिससे वनों की कटाई की तीव्रता बढ़ती है।

- कच्चे माल की आवश्यकताएँ - विभिन्न उद्योग लकड़ी पर उत्पादों जैसे कि कागज, प्लाईवुड, फर्नीचर, माचिस, बक्से, क्रेट्स, और पैकिंग केस के लिए कच्चे माल के रूप में निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग औषधियों, सुगंधों, इत्र, रेजिन, गम, मोम, टरपेंटाइन, लेटेक्स, रबर, टैनिन, अल्कलॉइड्स, और मधुमक्खी के मोम के लिए पौधों से कच्चे माल प्राप्त करते हैं। इससे वन पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है, और विभिन्न कच्चे माल के लिए अनियंत्रित शोषण वन पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन का मुख्य कारण है।

- अन्य कारण - वनों की कटाई का एक कारण अत्यधिक चराई, कृषि प्रथाएँ, खनन गतिविधियाँ, शहरीकरण, आग, कीड़े, बीमारियाँ, रक्षा गतिविधियाँ, और संचार परियोजनाएँ भी हैं।

यह कैसे प्रभावित करता है?

वनों पर वनों की कटाई का प्रभाव

- वृक्षों पर प्रभाव: बंद वनों की कमी, जो एक पूर्ण छतरी द्वारा पहचानी जाती है, वनों की कटाई का परिणाम है। इससे विकृत वनों की संख्या में वृद्धि होती है। बंद वनों का नुकसान परिदृश्य और उन पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संरचना को बदल देता है जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। वनों की संरचना में यह परिवर्तन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

- बंद वनों की कमी, जो एक पूर्ण छतरी द्वारा पहचानी जाती है, वनों की कटाई का परिणाम है।

- यह विकृत वनों की संख्या में वृद्धि का कारण बनता है। बंद वनों का नुकसान परिदृश्य और उन पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संरचना को बदल देता है जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं।

- इस परिवर्तन का वनों की संरचना पर जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

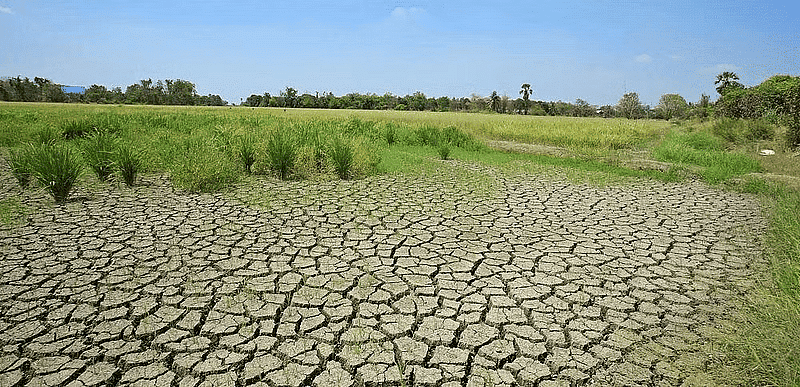

जल चक्र में व्यवधान: वनों का जल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो एक प्रक्रिया के माध्यम से नमी को पुनः चक्रित करता है जिसे संवहन कहा जाता है। वृक्ष मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं और इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह नमी अंततः संघनित होती है और वर्षा के रूप में वापस जमीन पर गिरती है। वनों की कटाई इस प्राकृतिक चक्र को बाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में तत्काल गिरावट और वर्षा में दीर्घकालिक कमी होती है। वृक्षों का नुकसान भी वर्षा के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे भूमि की पानी को अवशोषित और बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है।

- वन जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो संवहन के माध्यम से नमी को पुनः चक्रित करते हैं।

- वनों की कटाई इस प्राकृतिक चक्र को बाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर में तत्काल गिरावट और वर्षा में दीर्घकालिक कमी होती है। वृक्षों का नुकसान भी वर्षा के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे भूमि की पानी को अवशोषित और बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है।

खनन और मिट्टी का कटाव: कई खनन गतिविधियाँ, विशेष रूप से भारत जैसे वन क्षेत्रों में, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव में योगदान करती हैं। खनिजों का निष्कर्षण अक्सर बड़े क्षेत्रों के वनों को साफ करने की आवश्यकता करता है, जो इन वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा, भूमिगत खनन संचालन वनों की कटाई को बढ़ाते हैं, क्योंकि खनन गैलरियों का समर्थन करने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए वृक्षों का हटाना आवास के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन में और योगदान देता है।

- खनिजों का निष्कर्षण अक्सर बड़े क्षेत्रों के वनों को साफ करने की आवश्यकता करता है, जो इन वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रभावित करता है।

- इसके अलावा, भूमिगत खनन संचालन वनों की कटाई को बढ़ाते हैं, क्योंकि खनन गैलरियों का समर्थन करने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए वृक्षों का हटाना आवास के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन में और योगदान देता है।

परित्यक्त खदानें और आवास का विघटन: खनन संचालन के बाद, विशेष रूप से परित्यक्त खदानें, पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करती हैं। परित्यक्त खदानें अक्सर खराब स्थिति में चली जाती हैं और व्यापक कटाव का कारण बनती हैं, जो आस-पास के आवास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यह कटाव पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन का कारण बन सकता है, जो पौधों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है। परिवर्तित परिदृश्य और बाधित मिट्टी की संरचना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पुनः प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बनाती है, जो वनों की कटाई के नकारात्मक परिणामों को बढ़ा देती है।

- परित्यक्त खदानें अक्सर खराब स्थिति में चली जाती हैं और व्यापक कटाव का कारण बनती हैं, जो आस-पास के आवास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यह कटाव पारिस्थितिकी तंत्र के विघटन का कारण बन सकता है, जो पौधों और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है।

- परिवर्तित परिदृश्य और बाधित मिट्टी की संरचना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पुनः प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बनाती है, जो वनों की कटाई के नकारात्मक परिणामों को बढ़ा देती है।

इस प्रकार, वनों की कटाई का प्रभाव बहुआयामी होता है, जिसमें वन संरचना में परिवर्तन, जल चक्र में व्यवधान, खनन गतिविधियों से मिट्टी का कटाव, और परित्यक्त खदानों से संबंधित आवास का विघटन शामिल है। ये परिणाम पारिस्थितिकी तंत्र के आपसी संबंध और प्राकृतिक प्रणालियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्थायी प्रथाओं के महत्व को उजागर करते हैं।

रेगिस्तानकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे शुष्क, अनुपजाऊ होती है और अंततः रेगिस्तानी जैसे हालात में परिवर्तित हो जाती है। यह घटना मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानव-निर्मित कारकों के संयोजन द्वारा प्रेरित होती है, जो मिट्टी की गुणवत्ता के ह्रास और वनस्पति की हानि का कारण बनती है।

रेगिस्तानकरण रेगिस्तान के निकट क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समस्या है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और हरियाणा के कुछ हिस्से।

- जनसंख्या का दबाव: बढ़ती मानव जनसंख्या भूमि और संसाधनों पर दबाव डालती है, आवास, कृषि, और बुनियादी ढाँचे के लिए। जैसे-जैसे अधिक लोगों को बस्ती और खाद्य उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि के अत्यधिक दोहन और ह्रास की संभावना बढ़ जाती है। यह दबाव विशेष रूप से उन क्षेत्रों में रेगिस्तानकरण की प्रक्रिया में योगदान देता है जहां भूमि पहले से ही संवेदनशील है।

- पशु जनसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक चराई: पशु जनसंख्या का विस्तार, साथ ही अत्यधिक चराई, रेगिस्तानकरण को तेज कर सकता है। अत्यधिक चराई तब होती है जब पशुधन अधिक मात्रा में वनस्पति का सेवन करता है, जिससे मिट्टी उजागर होती है और कटाव के लिए संवेदनशील हो जाती है। वनस्पति आवरण के हटने से भूमि की जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मिट्टी का ह्रास होता है और यह रेगिस्तानकरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।

- कृषि में वृद्धि: कृषि का विस्तार, जो अक्सर बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने की आवश्यकता से प्रेरित होता है, रेगिस्तानकरण में योगदान कर सकता है। विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए भूमि की बड़े पैमाने पर सफाई प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती है। कृषि के लिए वनस्पति के हटने से भूमि की जल कैप्चर और धारण करने की क्षमता कम होती है, जिससे मिट्टी का कटाव और शुष्कता बढ़ती है, अंततः रेगिस्तानकरण को सुविधाजनक बनाती है।

- विकास गतिविधियाँ: विभिन्न विकास परियोजनाएँ, जैसे सड़कें, बाँध, और शहरी क्षेत्रों का निर्माण, परिदृश्य को बदल सकती हैं और रेगिस्तानकरण में योगदान कर सकती हैं। ये गतिविधियाँ अक्सर वनस्पति को हटाने और प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करने में शामिल होती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है। विकास के लिए प्राकृतिक परिदृश्यों का परिवर्तन उपजाऊ भूमि को degraded क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है जो रेगिस्तानकरण के लिए प्रवण होते हैं।

- वनों की कटाई: वनों की कटाई रेगिस्तानकरण का कारण बनती है। लकड़ी के लिए या अन्य भूमि उपयोगों के लिए वनस्पति को बड़े पैमाने पर हटाना रेगिस्तानकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वन मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल चक्र को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई इन प्रक्रियाओं को बाधित करती है, जिससे जल धारण की क्षमता कम होती है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, और अंततः भूमि को शुष्क या अर्ध-शुष्क स्थितियों में परिवर्तित कर देती है जो रेगिस्तानकरण के लिए अनुकूल होती हैं।

भारतीय रेगिस्तानकरण की स्थिति: भारत का रेगिस्तानकरण और भूमि ह्रास एटलस

भारत का रेगिस्त्रीकरण और भूमि गिरावट एटलस, जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, 2003-05 से 2018-19 तक की गिरती भूमि का डेटा प्रदर्शित करता है। 2021 के अनुसार, भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 29.07%, जो कि 97.58 मिलियन हेक्टेयर के बराबर है, भूमि गिरावट का सामना कर रहा है। इसमें से 82.64 मिलियन हेक्टेयर रेगिस्त्रीकरण का सामना कर रहा है।

- जैव विविधता के नुकसान को संबोधित करने के लिए, भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर गिरती भूमि को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

- भारत ने 2019 में रेगिस्त्रीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 14वां सत्र आयोजित किया।

- भारत स्थायी भूमि संसाधन उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भूमि गिरावट तटस्थता (LDN) प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

- भारत की नियंत्रण उपायों में UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता होना शामिल है, जो 2001 से एक राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ है।

- भूमि गिरावट को संबोधित करने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- समेकित जलग्रहण प्रबंधन

- राष्ट्रीय वृक्षारोपण

- राष्ट्रीय हरित भारत मिशन

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- भूमि संरक्षण

- राष्ट्रीय जलग्रहण विकास

- रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

वृक्षारोपण उन क्षेत्रों में जंगलों की स्थापना और वृद्धि का जानबूझकर और योजनाबद्ध कार्य है जहां पहले कोई पेड़ या महत्वपूर्ण पेड़ का आवरण नहीं था। इसमें पेड़ लगाना या उन्हें स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित होने देना शामिल है, जिससे एक नया जंगल बनाया जा सके या किसी विशेष क्षेत्र में मौजूदा जंगल के आवरण को बढ़ाया जा सके।

वृक्षारोपण: वनरोपण

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों जैसे स्थानों पर बहुत कम वनस्पति है। इन क्षेत्रों में लोगों को अपने घरों और जानवरों के लिए लकड़ी, चारे और फ़र्नीचर की आवश्यकता होती है।

इसलिए, रेगिस्तान में वृक्षारोपण आवश्यक है ताकि जलवायु में परिवर्तन किया जा सके, मरुस्थलीकरण को रोका जा सके और वहाँ रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

विश्व के जंगलों की स्थिति 2022

विश्व के जंगलों की स्थिति (SOFO)

विश्व वन कांग्रेस में विश्व के जंगलों की स्थिति (SOFO) 2022 का संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 30 वर्षों (1990-2020) में दुनिया ने 420 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिए हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% है, जो 4.06 बिलियन हेक्टेयर (पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र का 31%) है।

हालांकि, वनों की कटाई की दर में कमी आ रही है, फिर भी 2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल खोए गए। 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल (कुल वन क्षेत्र का 48%) कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों में हैं, लेकिन वन जैव विविधता वनों की कटाई और वन गिरावट के खतरे में बनी हुई है।

यदि अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की गई, तो 2016 से 2050 के बीच केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अनुमानित 289 मिलियन हेक्टेयर जंगलों को वनोन्मूलन किया जाएगा।

(क) बीमारियाँ: SOFO 2022 ने खुलासा किया कि 250 नई संक्रामक बीमारियों में से 15% का संबंध जंगलों से है। इसके अलावा, 1960 के बाद से रिपोर्ट की गई नई बीमारियों में से 30% को वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों में वृद्धि का कारण बनता है।

(b) ईंधन: COVID-19 के बाद लगभग 124 मिलियन अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए, जिसका प्रभाव लकड़ी आधारित ईंधन के उपयोग पर पड़ा। सबूत यह सुझाव देते हैं कि महामारी के दौरान कुछ देशों में लकड़ी आधारित ईंधन पर निर्भरता में वृद्धि हुई है, जो संभावित दीर्घकालिक परिणामों को उजागर करता है।

(c) जनसंख्या: रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 2050 तक 9.7 अरब तक पहुँचने की उम्मीद है, जिससे भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खाद्य की मांग 2050 के दशक तक 35 से 56 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि और समृद्धि के कारण, सभी प्राकृतिक संसाधनों का वैश्विक उपभोग 92 बिलियन टन (2017) से बढ़कर 190 बिलियन टन (2060) होने की संभावना है।

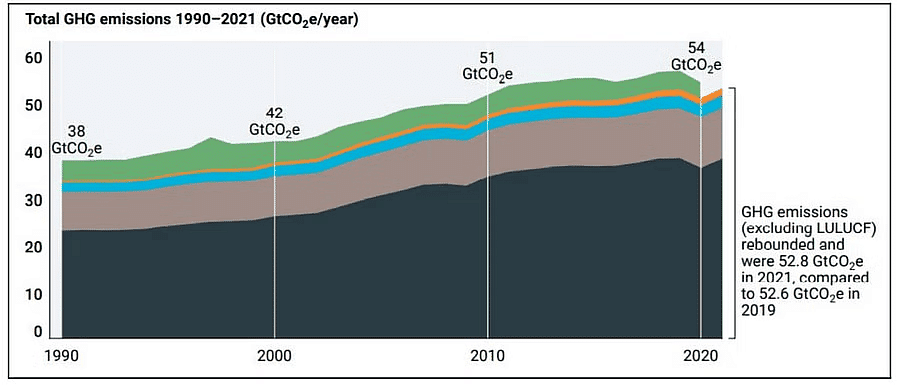

GHG उत्सर्जन 1990-2021 के बीच

SOFO 2022 इस बात पर जोर देता है कि पुनर्स्थापनात्मक प्रयास जलवायु परिवर्तन के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह अनुमान लगाता है कि वनीकरण (जहाँ पहले पेड़ नहीं थे वहाँ पेड़ लगाना) और पुनर्वनीकरण (वन-विनाशित क्षेत्रों में पेड़ फिर से लगाना) जैसे उपायों को लागू करने से प्रति वर्ष 0.9 से 1.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (GtCO2e) प्रभावी रूप से वायुमंडल से हटाया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान करती है। degraded भूमि को पुनर्स्थापित करके, ये क्रियाएँ न केवल जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाती हैं बल्कि कार्बन को कैप्चर और स्टोर करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद करती हैं।

रिपोर्ट में वनों की कटाई को संबोधित करने और सतत वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को उजागर किया गया है। ग्लासगो नेताओं की वनों और भूमि उपयोग पर घोषणा के तहत, 140 से अधिक देशों ने 2030 तक वन हानि को समाप्त करने का वादा किया है। यह प्रतिबद्धता पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जंगलों के संरक्षण और पुनर्स्थापना की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। इन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए, अतिरिक्त छह अरब डॉलर आवंटित किए गए हैं। यह वित्तीय प्रतिबद्धता विकासशील देशों को वन संरक्षण, पुनर्स्थापना और सतत वन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए रणनीतियों को लागू करने में सहायता करने के लिए Intended है।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|