शंकर IAS सारांश: जलीय पारिस्थितिकी तंत्र - 1 | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

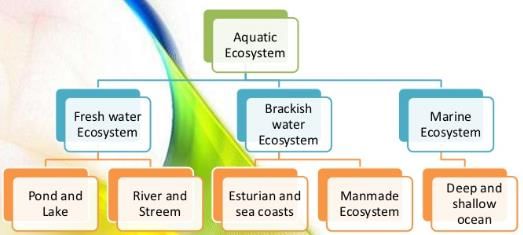

जल पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण

- मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र - मीठे जल के स्रोतों में नमक की मात्रा बहुत कम होती है, हमेशा 5 ppt (हजार भागों में) से कम। उदाहरण: झीलें, तालाब, कुंड, झरने, धाराएँ, और नदियाँ।

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र - जल निकाय जिनमें नमक की सांद्रता समुद्र के पानी के समान या उससे अधिक होती है (यानी, 35 ppt या अधिक)। उदाहरण: उथली समुद्र और खुला महासागर।

- खारी पानी के पारिस्थितिकी तंत्र - इन जल निकायों में नमक की मात्रा 5 से 35 ppt के बीच होती है। उदाहरण: मुहाने, खारी दलदल, मैंग्रोव दलदल और वन।

जल जीव

- जल जीवों को उनकी उपस्थिति और इन क्षेत्रों को पार करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें उनकी जीवन रूप या स्थान के आधार पर पांच समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

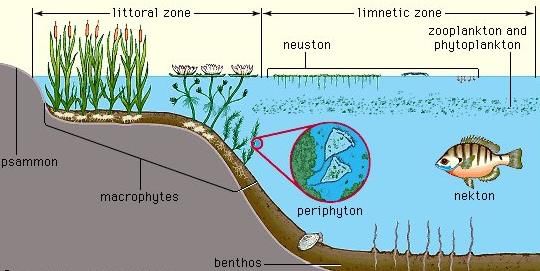

1. न्यूस्टन

- ये ऐसे जीव हैं जो वायु-जल इंटरफ़ेस पर रहते हैं जैसे तैरते पौधे आदि।

- कुछ जीव अपने जीवन का अधिकांश समय वायु-जल इंटरफ़ेस के शीर्ष पर बिताते हैं जैसे जल स्ट्राइडर्स, जबकि अन्य अपना अधिकांश समय वायु-जल इंटरफ़ेस के ठीक नीचे बिताते हैं और अधिकांश भोजन जल में प्राप्त करते हैं। उदाहरण: बीटल और बैक-स्विमर्स।

2. पेरिफाइटन

- ये वे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों या उन पदार्थों के तनों और पत्तियों से जुड़े रहते हैं जो नीचे की कीचड़ से ऊपर उभरते हैं, जैसे कि स्थायी शैवाल और उनके जुड़े हुए जानवरों का समूह।

3. प्लवक (Plankton)

- इस समूह में सूक्ष्म पौधे जैसे शैवाल (फाइटोप्लांकटन) और जानवर जैसे क्रस्टेशियन और प्रोटोज़ोआ (ज़ोप्लांकटन) शामिल हैं, जो सभी जल पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, सिवाय कुछ तेज़ बहाव वाले जल के। प्लवकों की गति की शक्ति सीमित होती है, जिससे उनका वितरण मुख्यतः जल धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है।

4. नेकटन (Nekton)

- इस समूह में वे जानवर शामिल हैं जो तैरते हैं। नेकटन अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें जल धाराओं पर काबू पाना होता है।

5. बेंटोस (Benthos)

- बेंटिक जीव वे होते हैं जो जल मास के तल पर रहते हैं। व्यावहारिक रूप से हर जल पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छी तरह से विकसित बेंटोस पाया जाता है।

जलवासियों की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक

1. सूर्य के प्रकाश (Sunlight)

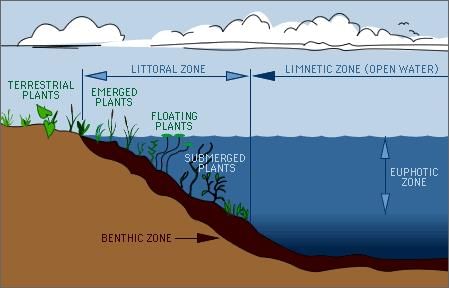

- सूर्य के प्रकाश की पैठ जल के स्तंभ में नीचे जाने पर तेजी से घटती है। जिस गहराई तक प्रकाश झील में पैठता है, वह पौधों के वितरण को निर्धारित करती है। प्रकाश की पैठ और पौधों के वितरण के आधार पर इन्हें फोटिक और अपोटिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(a) फोटिक क्षेत्र (Photic zone)

1. प्रकाशमान क्षेत्र (Photic Zone)

- यह जल पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत है, जहाँ प्रकाश प्रवेश करता है और जहाँ फोटोसिंथेटिक गतिविधि सीमित होती है।

- इस क्षेत्र की गहराई पानी की पारदर्शिता पर निर्भर करती है।

- प्रकाशमान क्षेत्र, जिसे यूफोटिक क्षेत्र भी कहा जाता है, वह प्रकाशमय और सामान्यतः अच्छी तरह से मिश्रित भाग है जो झील की सतह से लेकर उस गहराई तक फैला है जहाँ प्रकाश स्तर सतह के प्रकाश स्तर का 1% होता है।

2. अपारदर्शी क्षेत्र (Aphotic Zone)

- जल पारिस्थितिकी तंत्र की निचली परतें, जहाँ प्रकाश प्रवेश और पौधों की वृद्धि सीमित होती है, अपारदर्शी क्षेत्र बनाती हैं।

- केवल श्वसन गतिविधि होती है। (प्रकाशमान क्षेत्र में—श्वसन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं)।

- अपारदर्शी क्षेत्र, लिटोरल और प्रकाशमान क्षेत्रों के नीचे स्थित होता है, झील के तल तक जहाँ प्रकाश स्तर फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत कम होता है।

- यह गहरा, बिना प्रकाश वाला क्षेत्र प्रोफुंडल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

3. घुलनशील ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen)

- ऑक्सीजन जल पारिस्थितिकी तंत्र में वायु-जल इंटरफेस के माध्यम से और फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रवेश करता है, घुलनशील ऑक्सीजन की औसत सांद्रता 10 भाग प्रति मिलियन (ppm) होती है।

- घुलनशील ऑक्सीजन जल निकाय से वायु-जल इंटरफेस के माध्यम से और जीवों (मछलियाँ, अपघटक, जू प्लवक, आदि) की श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है।

- जल में retained घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा तापमान द्वारा भी प्रभावित होती है।

अन्य सीमित कारक जो जल पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं

(i) पारदर्शिता

- पारदर्शिता प्रकाश के प्रवेश की सीमा को प्रभावित करती है। निलंबित कणीय पदार्थ जैसे कि मिट्टी, सिल्ट, फाइटोप्लांकटन आदि पानी को धुंधला बनाते हैं। इस प्रकार यह प्रकाश के प्रवेश की सीमा को सीमित करता है और महत्वपूर्ण रूप से फोटोसिंथेटिक गतिविधि को प्रभावित करता है।

(ii) तापमान

- पानी का तापमान वायु के तापमान की तुलना में कम तेजी से बदलता है क्योंकि पानी का विशिष्ट ताप (specific heat) वायु की तुलना में काफी अधिक होता है। चूंकि पानी के तापमान में परिवर्तन कम होता है, जल जीवों की तापमान सहिष्णुता की सीमा संकीर्ण होती है।

झील पारिस्थितिकी

- एक स्थिर जल का निकाय, जो सामान्यतः क्षेत्र और गहराई में बड़ा होता है, इसकी जलविज्ञान, पारिस्थितिकी और अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना, को आमतौर पर झील के रूप में जाना जाता है।

झीलों की उम्र बढ़ना

- झीलों का पोषक तत्व-संवर्धन शैवाल, जलीय पौधों और विभिन्न जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन कहा जाता है।

- मानव गतिविधियों द्वारा त्वरित दर पर झीलों का समान पोषक तत्व संवर्धन होता है और इसके परिणामस्वरूप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन कहा जाता है।

- झीलों को उनकी जल रसायन विज्ञान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। नमक के स्तर के आधार पर, उन्हें ताजा पानी, नमकीन या खारिज झीलों के रूप में जाना जाता है।

- उनकी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर, उन्हें ओलिगोट्रोफिक (बहुत कम पोषक तत्व), मेसोट्रोफिक (मध्यम पोषक तत्व) और यूट्रोफिक (उच्च पोषक तत्व) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

झील से पोषक तत्वों का निष्कासन

न्यूट्रिएंट-गरीब जल के साथ फ्लशिंग। डीप वॉटर अब्स्ट्रैक्शन। साइट पर P-उन्मूलन फ्लोक्कुलेशन/फ्लोटेशन द्वारा जल बैकफ्लो के साथ, या फ्लोटिंग प्लांट NESSIE के साथ अवशोषक। साइट पर विषाणु हटाने के लिए फ़िल्टर और P-अवशोषक। साइट पर विषाणु स्किमिंग और सेपरेटर थिकनिंग। कृत्रिम मिश्रण/ डेस्ट्रैटिफिकेशन (स्थायी या अंतर्वर्ती)। मछलियों और मैक्रोफाइट्स की कटाई। स्लज हटाना।

- न्यूट्रिएंट-गरीब जल के साथ फ्लशिंग।

- डीप वॉटर अब्स्ट्रैक्शन।

- साइट पर P-उन्मूलन फ्लोक्कुलेशन/फ्लोटेशन द्वारा जल बैकफ्लो के साथ, या फ्लोटिंग प्लांट NESSIE के साथ अवशोषक।

- साइट पर विषाणु हटाने के लिए फ़िल्टर और P-अवशोषक।

- साइट पर विषाणु स्किमिंग और सेपरेटर थिकनिंग। कृत्रिम मिश्रण/ डेस्ट्रैटिफिकेशन (स्थायी या अंतर्वर्ती)।

यूट्रोफिकेशन

- एक प्रणाली जो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिक्रिया है, कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों के जोड़ने पर जैसे कि हरी विषाणु का विकास, जिसे हम झील की सतह पर देखते हैं, लगभग पूरी सतह परत की भौतिक पहचान है जिसे अल्गल ब्लूम कहा जाता है।

- नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो उर्वरक, सीवेज आदि के माध्यम से जल पारिस्थितिकी तंत्र को उर्वरित करते हैं और यूट्रोफिकेशन। कुछ विषाणु और नीली-हरी बैक्टीरिया अतिरिक्त आयनों पर फलते-फूलते हैं और जनसंख्या विस्फोट करते हैं। नाइट्रोजन परीक्षण एक तकनीक है जो फसल पौधों के लिए आवश्यक उर्वरक की उचित मात्रा को खोजने के लिए है। यह चारों ओर के क्षेत्र में खोई हुई नाइट्रोजन की मात्रा को कम करेगा।

हानिकारक विषाणु ब्लूम

शैवाल या फाइटोप्लांकटन सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्राकृतिक रूप से तटीय जल में पाए जाते हैं। ये कई जीवों के लिए ऑक्सीज़न और भोजन के प्रमुख उत्पादक हैं जो इन जल में निवास करते हैं। शैवाल का फूलना किसी भी रंग में हो सकता है, लेकिन सबसे सामान्य रंग लाल या भूरे होते हैं। अधिकांश शैवाल का फूलना हानिकारक नहीं होता, लेकिन कुछ विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं और मछलियों, पक्षियों, समुद्री स्तनधारी और मनुष्यों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

- अधिकांश प्रजातियों के शैवाल या फाइटोप्लांकटन खाद्य जाल के आधार पर ऊर्जा उत्पादक होते हैं, जिसके बिना इस ग्रह पर उच्च जीवन अस्तित्व में नहीं रह सकता।

लाल ज्वार एक गलत नाम क्यों है?

- \"लाल ज्वार\" एक सामान्य नाम है उस घटना के लिए जहां कुछ फाइटोप्लांकटन प्रजातियाँ रंगद्रव्य रखती हैं और \"फूलती\" हैं, जिससे मानव आंख इसे रंगहीन समझती है।

- फूलने वाले शैवाल हरे, भूरे और यहां तक कि लाल-नारंगी रंग के दिख सकते हैं, यह जीव की प्रकार, जल के प्रकार और जीवों की सांद्रता पर निर्भर करता है।

- इस प्रकार, \"लाल ज्वार\" एक गलत नाम है क्योंकि फूलना हमेशा लाल नहीं होता, यह ज्वार से संबंधित नहीं होता, यह आमतौर पर हानिकारक नहीं होता, और कुछ प्रजातियाँ कम सेल सांद्रता पर हानिकारक या खतरनाक हो सकती हैं, जो जल को रंगहीन नहीं करती।

इन फूलों के कारण क्या हैं?

दो सामान्य कारण पोषण समृद्धि और गर्म पानी हैं।

गीले भूमि पारिस्थितिकी तंत्र

- मार्श, फेन, पीटभूमि/जल क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक (या) कृत्रिम, स्थायी (या) अस्थायी, जिसमें पानी स्थिर (या) बहता है, ताजा, खारे (या) नमकीन, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र शामिल हैं जिनकी कम से कम गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती।

गीले भूमि वर्गीकरण

गीले भूमि वर्गीकरण

- आंतरिक गीली भूमि

- प्राकृतिक - झीलें/तालाब, ऑक्स-बो झीलें, जलभराव, दलदल/मार्श

- मानव निर्मित - जलाशय टैंक, राख तालाब

- तटीय गीली भूमि

- प्राकृतिक - कोरल रीफ, ज्वारीय मैदानी, मैंग्रोव, नमकीन मार्श, मुहाना, लैगून, नदियाँ, बैकवाटर, खाड़ी

- मानव निर्मित - नमक के मैदान, एक्वाकल्चर

गीले भूमि के कार्य

- जलजीवों और वनस्पतियों, पक्षियों के लिए आवास।

- सतही जल से तलछट और पोषक तत्वों का निस्पंदन।

- पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।

- जल शुद्धिकरण।

- भूजल पुनर्भरण।

- कटाव के खिलाफ तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा।

- बाढ़ नियंत्रण।

- पौधों (चावल) की विभिन्न प्रजातियों का आनुवंशिक भंडार।

राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम (NLCP) झीलों को स्थायी जल निकायों के रूप में मानता है जिनकी न्यूनतम जल गहराई 3 मीटर है, जो सामान्यतः 10 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र को कवर करते हैं, और जिनमें जलजीवों का बहुत कम या कोई पौध नहीं होता। गीली भूमि (सामान्यतः उनके अधिकांश क्षेत्र में 3 मीटर से कम गहरी) आमतौर पर पोषक तत्वों (जो आसपास के क्षेत्रों और उनकी तलछट से प्राप्त होते हैं) में समृद्ध होती है और इनमें जलजीवों की भरपूर वृद्धि होती है।

भारत की गीली भूमि

जलवायु क्षेत्र का 18.4% क्षेत्र में आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं, जिनमें से 70% धान की खेती के अंतर्गत हैं। आंतरिक आर्द्रभूमियाँ > कोस्टल आर्द्रभूमियाँ

राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP)

- NWCP को वर्ष 1985-86 में लागू किया गया था। कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय द्वारा 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है, जिन्हें तत्काल संरक्षण और प्रबंधन हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

उद्देश्य

- आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना ताकि उनकी और अधिक गिरावट को रोका जा सके और स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए तथा जैव विविधता के समग्र संरक्षण के लिए उनका समझदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

लक्ष्य

- देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश स्थापित करना।

- पहचानी गई आर्द्रभूमियों में गहन संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- केंद्र सरकार आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रमों और पहलों के लिए समग्र समन्वय की जिम्मेदार है, जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। यह राज्य सरकारों को दिशानिर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

- राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आर्द्रभूमियों के प्रबंधन और NWCP के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालते हैं ताकि उनका समझदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए मानदंड

NWCP के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की पहचान के लिए मानदंड 'रैमसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स' के तहत निर्धारित मानदंडों के समान हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. ऐसे स्थल जिनमें प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार शामिल हैं: उपयुक्त जैवभौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट-प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का उदाहरण। 2. प्रजातियों और पारिस्थितिकी समुदायों के आधार पर मानदंड।

यदि यह कमजोर, संकटग्रस्त, या अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों का समर्थन करता है; या खतरे में पड़े पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है।

- यदि यह किसी विशेष जैवभौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की जनसंख्या का समर्थन करता है।

- यदि यह पौधों और/या पशु प्रजातियों का समर्थन करता है जो उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में हैं, या प्रतिकूल परिस्थितियों में शरण प्रदान करता है।

3. जल पक्षियों के आधार पर विशिष्ट मानदंड

- यदि यह नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है।

- यदि यह नियमित रूप से जल पक्षियों की एक प्रजाति या उपप्रजाति की जनसंख्या में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है।

4. मछलियों के आधार पर विशिष्ट मानदंड

- यदि यह स्वदेशी मछलियों की उपप्रजातियों, प्रजातियों या परिवारों, जीवन इतिहास के चरणों, प्रजातियों के अंतःक्रियाएं और/या जनसंख्या का महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है जो आर्द्रभूमि के लाभ और/या मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार वैश्विक जैव विविधता में योगदान करते हैं।

- यदि यह मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रजनन स्थल, नर्सरी और/या प्रवास का मार्ग जिस पर मछली की भंडार, चाहे वह आर्द्रभूमि में हो या कहीं और, निर्भर करते हैं।

जल/जीवन और संस्कृति के आधार पर विशिष्ट मानदंड

- यदि यह भोजन और जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मनोरंजन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए बढ़ती संभावनाएं, दृश्य मूल्यों में सुधार, शैक्षिक अवसर, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण (ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल)।

मुँडली पारिस्थितिकी तंत्र

नदी और समुद्र का मिलन स्थल। यह विश्व के सबसे उत्पादक जल निकायों में से एक है। एक स्टुअरी के सिर (नदी का अंत) से लेकर मुंह (समुद्र का अंत) तक 0-35 ppt तक की संपूर्ण खारापन सीमा देखी जाती है। तटीय झीलें जो समुद्र से छोटे उद्घाटन के माध्यम से जुड़ी होती हैं, उन्हें बेहतर तरीके से लगून या बैकवाटर के रूप में जाना जाता है। ये प्राकृतिक जल फ़िल्टर के रूप में कार्य करती हैं।

स्टुअरी निर्माण

इनका वर्गीकरण चार भूआकृतिक श्रेणियों में किया गया है जो उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार भौतिक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं:

- (1) समुद्र स्तर का बढ़ना

- (2) रेत और रेत के बार के आंदोलन

- (3) ग्लेशियरी प्रक्रियाएँ

- (4) टेक्टोनिक प्रक्रियाएँ

भारत का स्टुअरीन पारिस्थितिकी तंत्र

- देश में 14 प्रमुख, 44 मध्य और 162 छोटे नदियाँ हैं जो विभिन्न स्टुअरी के माध्यम से समुद्र में बहती हैं।

- भारत के अधिकांश प्रमुख स्टुअरी बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं।

- भारत के पूर्वी तट पर अधिकांश प्रमुख स्टुअरी होती हैं। इसके विपरीत, पश्चिमी तट पर स्टुअरी छोटी होती हैं।

- ये उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय सुरक्षित तटरेखाओं की विशेष लिटोरल वनस्पति का गठन करती हैं।

- ये वृक्ष और झाड़ियाँ हैं जो उच्च ज्वारीय जल स्तर से नीचे उगती हैं और नमक के पानी के प्रति असाधारण सहनशीलता दिखाती हैं।

- ये सामान्यतः सदाबहार भूमि पौधे होते हैं।

- इनका विकास सुरक्षित तटों पर होता है, विशेष रूप से ज्वारीय सपाटों, डेल्टाओं, स्टुअरी, खाड़ियों और बाधा द्वीपों पर।

- इनको उच्च सौर विकिरण की आवश्यकता होती है और ये खारे/खारे पानी से ताजे पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं।

- ये श्वसन समस्या को पार करने के लिए प्न्यूमेटोफोर्स (अंधे जड़ें) का उत्पादन करती हैं।

- पत्तियाँ मोटी होती हैं और इनमें नमक स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं।

- ये विविपारिटी प्रजनन का प्रदर्शन करती हैं, अर्थात् बीज वृक्ष में ही अंकुरित होते हैं (जमीन पर गिरने से पहले)। यह खारे पानी में अंकुरण की समस्या को पार करने के लिए एक अनुकूलन है।

- पत्तियों के पीछे नमक के क्रिस्टल होते हैं; अन्य जड़ों में नमक के अवशोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं।

- सुंदरबन के मैंग्रोव विश्व के सबसे बड़े ज्वारीय हिलोफाइट मैंग्रोव के एकल ब्लॉक हैं।

- यह रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है।

- भितरकनिका (उड़ीसा) के मैंग्रोव, जो भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे सबसे बड़े हैं, विशिष्ट मैंग्रोव प्रजातियों और उच्च आनुवंशिक विविधता का उच्च संकेंद्रण रखते हैं।

- इनमें विशेष जड़ें होती हैं जैसे कि प्रॉप रूट्स, प्न्यूमेटोफोर्स जो जल प्रवाह को बाधित करने और उन क्षेत्रों में तलछट के जमाव को बढ़ाने में मदद करती हैं (जहाँ यह पहले से ही हो रहा है), तटीय किनारों को स्थिर करती हैं, मछलियों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं।

- ये तटीय भूमि को सुनामी, हरिकेन और बाढ़ से बचाती हैं; वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ती हैं, साथ में थोड़ी मात्रा में मीथेन गैस।

कोरल रीफ्स

कोरलसम्बियोटिक संबंध 'ज़ोऑक्सैंटेल्ली' नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ होता है, जो कोरल पर रहते हैं [अर्थात, समुद्र के तल पर रहने के बजाय, ये शैवाल कोरल पर रहते हैं जो समुद्र की सतह के करीब है, ताकि उन्हें अधिक प्रकाश मिल सके।]

- कोरल रीफ्स: कोरल के ऊतकों का असली रंग खूबसूरत कोरल रीफ का रंग नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट (सफेद) होते हैं। कोरल अपने रंग को अपने ऊतकों में रहने वाले ज़ोऑक्सैंटेल्ली से प्राप्त करते हैं।

- कोरल के दो प्रकार होते हैं:

- (i) कठोर कोरल

- (ii) नरम कोरल, जैसे समुद्री फैन और गॉर्जोनियन्स, जो केवल कोरल रीफ के निर्माताओं के रूप में छोटे जानवर होते हैं जिन्हें पॉलीप्स कहा जाता है।

- जैसे-जैसे ये पॉलीप्स बढ़ते हैं, ये उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं; ठंडे जल में भी गहरे पानी के कोरल होते हैं। कठोर कोरल रीफ का निर्माण करते हैं, मरने पर ये अपने चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) के कंकाल पीछे छोड़ते हैं। यह चूना पत्थर नए पॉलीप्स द्वारा उपनिवेशित किया जाता है।

- क्षेत्र: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में ठंडे जल के कोरल रीफ की संख्या उष्णकटिबंधीय रीफ से अधिक है। इन रीफ के निर्माण में केवल लगभग 6 विभिन्न कोरल प्रजातियाँ शामिल होती हैं।

- सबसे बड़ा ठंडे जल का कोरल रीफ 'रॉस्ट रीफ' है जो नॉर्वे के तट पर स्थित है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं जहां समुद्री जल साफ, स्पष्ट और गर्म होता है, और ये उच्च जैव विविधता वाले उत्पादक और जटिल तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में से एक हैं।

- कोरल के दो प्रकार होते हैं:

- (i) कठोर कोरल

- (ii) नरम कोरल जैसे समुद्री फैन और गॉर्जोनियन्स, केवल कोरल रीफ के निर्माणकर्ता छोटे जानवर होते हैं जिन्हें पॉलीप्स कहा जाता है।

इनकी स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

(i) फ्रिंजिंग

(ii) पैच

(iii) बैरियर

(iv) एटोल

भारत के चार प्रमुख रीफ क्षेत्रों में, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध पाए जाते हैं, इसके बाद लक्षद्वीप द्वीप, मन्नार की खाड़ी और अंत में कच्छ की खाड़ी आती है।

(i) फ्रिंजिंग रीफ तट के साथ जुड़े होते हैं और ये सबसे सामान्य रीफ रूप हैं, जो अंडमान में पाए जाते हैं।

(ii) पैच रीफ अलग-थलग और असंगत पैच होते हैं, जो तट के पास होते हैं, जैसे कि पल्लक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में देखे जाते हैं।

(iii) बैरियर रीफ रेखीय ऑफशोर रीफ संरचनाएँ होती हैं जो तटरेखाओं के समानांतर चलती हैं और ये डूबे हुए शेल्फ प्लेटफार्मों से उत्पन्न होती हैं।

- रीफ और तट के बीच का जल निकाय लैगून के रूप में जाना जाता है। बैरियर रीफ निकोबार और लक्षद्वीप में देखे जाते हैं।

(iv) एटोल गोल या अर्ध-गोल रीफ होते हैं जो डूबते समुद्री तल प्लेटफार्मों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि कोरल रीफ निर्माण डूबने से आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप और निकोबार के एटोल हैं।

कोरल ब्लीचिंग

- ब्लीचिंग, या कोरल रंग का पीला होना, तब होता है जब (i) ज़ोऑक्सैंथेली की घनत्व में कमी आती है। (ii) ज़ोऑक्सैंथेली में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की सांद्रता गिरती है।

कोरल ब्लीचिंग के पारिस्थितिकीय कारण

- तापमान (मुख्य कारण)

- उप-एरियल एक्सपोजर - रीफ फ्लैट कोरल का अचानक वातावरण के संपर्क में आना, जैसे कि अत्यधिक निम्न ज्वार, ईएनएसओ-संबंधित समुद्र स्तर में गिरावट या टेक्टोनिक उथल-पुथल, ब्लीचिंग को प्रेरित कर सकता है।

- संदूषण

- ताजे पानी का पतला होना

- अविनाशी पोषक तत्व (उदाहरण: अमोनिया और नाइट्रेट)।

- जेनोबायोटिक्स - ज़ोऑक्सैंथेली की हानि तब होती है जब कोरल विभिन्न रासायनिक प्रदूषकों, जैसे कि Cu, हर्बिसाइड्स और तेल के उच्च सांद्रता के संपर्क में आता है।

समुद्री और तटीय पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रमुख पहलकदमी

1. तटीय महासागर निगरानी और भविष्यवाणी प्रणाली (COMAPS)

1. तटवर्ती जल कार्यक्रम

- 1991 से लागू किया गया। यह तटीय जल के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है और प्रदूषण से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में मदद करता है।

- कार्यक्रम को 2000-2001 में पुनर्गठन और संशोधन किया गया ताकि इसमें प्रदूषण निगरानी; समन्वय, नियम और कानून; और परामर्श सेवाएँ शामिल की जा सकें।

2. तटीय क्षेत्र में भूमि-समुद्र अंतःक्रियाएँ (LOICZ)

- 1995 में शुरू किया गया। यह वैश्विक परिवर्तन के तटीय क्षेत्र पर प्रभावों की जांच करता है।

- यह वैज्ञानिक आधार पर तटीय पर्यावरण के एकीकृत प्रबंधन को विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

3. एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (ICMAM)

- 1998 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य तटीय और समुद्री क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन है।

- चेन्नई, गोवा और कच्छ की खाड़ी के लिए मॉडल योजनाएँ तैयार की जा रही हैं।

4. एकीकृत तटीय प्रबंधन समाज (SICOM)

- 2010 में शुरू किया गया, यह तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है।

- यह तटीय विज्ञान और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञों के साथ एक पेशेवर निकाय है।

5. तटीय प्रबंधन के लिए संस्थाएँ

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) पर अधिसूचना, 1991 (समय-समय पर संशोधित) का उद्देश्य भारत में तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना है।

- भारत ने CRZ अधिसूचना के प्रवर्तन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA) और राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMA) जैसी संस्थागत तंत्रों का निर्माण किया है।

- इन प्राधिकरणों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए विभिन्न उपाय करने की शक्तियाँ दी गई हैं और तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|