पर्यावरण प्रदूषण (भाग - 1) | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

प्रदूषण क्या है?

प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण में ऐसे प्रदूषकों का परिचय है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनते हैं। प्रदूषण रासायनिक पदार्थों या ऊर्जा, जैसे कि शोर, गर्मी, या प्रकाश के रूप में हो सकता है। प्रदूषक, जो प्रदूषण के घटक होते हैं, या तो विदेशी पदार्थ/ऊर्जाएं हो सकते हैं या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक।

- प्रदूषक वे सामग्री या कारक हैं जो पर्यावरण के किसी भी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से रासायनिक पदार्थ, परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी पदार्थ, घरों का गंदा पानी, और फेंके गए घरेलू सामान सामान्य प्रदूषक हैं।

1. वर्गीकरण

➤ उस रूप के अनुसार जिसमें वे पर्यावरण में रिलीज़ होने के बाद बने रहते हैं।

- प्राथमिक प्रदूषक: ये उस रूप में बने रहते हैं जिसमें वे पर्यावरण में जोड़े जाते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक।

- द्वितीयक प्रदूषक: ये प्राथमिक प्रदूषकों के बीच बातचीत के द्वारा बनते हैं, उदाहरण के लिए, पेरॉक्सीएसीटिल नाइट्रेट (PAN) नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच बातचीत द्वारा बनता है।

➤ उनके प्राकृतिक रूप में होने के अनुसार।

- मात्रात्मक प्रदूषक: ये प्राकृतिक रूप से होते हैं और जब इनका सांद्रण एक थ्रेसहोल्ड स्तर से अधिक हो जाता है, तो ये प्रदूषक बन जाते हैं। उदाहरण: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड।

- गुणात्मक प्रदूषक: ये प्राकृतिक रूप से नहीं होते और मानव निर्मित होते हैं। उदाहरण: फफूंदनाशक, जड़ी-बूटीनाशक, DDT आदि।

➤ उनके निपटान के तरीके के अनुसार।

जैविक रूप से विघटित प्रदूषक: यह ऐसे अपशिष्ट उत्पाद हैं, जो सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा विघटित होते हैं। उदाहरण: गंदगी.

- गैर-जैविक रूप से विघटित प्रदूषक: यह ऐसे प्रदूषक हैं, जो सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित नहीं होते हैं। उदाहरण: प्लास्टिक, कांच, DDT, भारी धातुओं के लवण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि।

➤ उत्पत्ति के अनुसार

- प्राकृतिक

- मानवजनित

प्रदूषण के कारण क्या हैं?

- मानव जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि

- तेज़ औद्योगिकीकरण

- शहरीकरण

- प्रकृति का अनियंत्रित शोषण

- जंगल की आग, रेडियोधर्मिता, ज्वालामुखी विस्फोट, तेज़ हवाएँ आदि।

वायु प्रदूषण

- वायु प्रदूषण बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ते शहरों, तेज़ आर्थिक विकास, और औद्योगिकीकरण से बढ़ता है।

- यह वातावरण में एक या अधिक प्रदूषकों की उपस्थिति है, जो मानव स्वास्थ्य या कल्याण, पशु या पौधों के जीवन के लिए हानिकारक होती है।

- यह हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन से वायु का प्रदूषण है।

- वायु प्रदूषण स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, पर्यावरण, संपत्ति को नुकसान पहुँचा सकता है और जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है।

1. प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके स्रोत

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

- यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, जो कार्बन आधारित ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल और लकड़ी के अपूर्ण जलने से उत्पन्न होती है।

- यह प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों जैसे सिगरेट के जलने से भी उत्पन्न होती है।

- यह हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है।

- यह हमारे रिफ्लेक्स को धीमा कर सकती है और हमें भ्रमित और नींद में डाल सकती है।

➤ कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)

➤ कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)

- यह मानव गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होने वाला मुख्य ग्रीनहाउस गैस है, जैसे कि कोयले, तेल, और प्राकृतिक गैसों का जलना।

➤ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

- ये गैसें मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम और प्रशीतन से निकलती हैं। जब ये हवा में रिलीज होती हैं, तो CFCs समतापमंडल की ओर बढ़ती हैं, जहां ये कुछ अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं, जिससे ओज़ोन परत में कमी आती है, जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।

➤ सीसा

- यह पेट्रोल, डीजल, सीसा बैटरियों, पेंट, बालों के रंग उत्पादों आदि में उपस्थित होता है। सीसा विशेष रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और कुछ मामलों में कैंसर का कारण बन सकता है।

➤ ओज़ोन

- यह प्राकृतिक रूप से वायुमंडल की ऊपरी परतों में मौजूद होता है।

- यह महत्वपूर्ण गैस पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।

- हालांकि, ज़मीन के स्तर पर, यह एक प्रदूषक है जिसकी अत्यधिक जहरीली प्रभाव होते हैं।

- वाहन और उद्योग ज़मीन के स्तर पर ओज़ोन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं।

- ओज़ोन हमारी आंखों को खुजली, जलन, और पानी लाता है। यह हमारी ठंड और निमोनिया के प्रति प्रतिरोध को कम करता है।

- नाइट्रोजन ऑक्साइड (Nox)

- यह स्मॉग और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यह पेट्रोल, डीजल, और कोयले जैसे ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होता है।

- नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों को सर्दियों में श्वसन रोगों के प्रति संवेदनशील बना सकता है।

➤ लटके हुए कण पदार्थ (SPM)

यह ठोस पदार्थों का एक मिश्रण है जो हवा में धुआं, धूल और भाप के रूप में होते हैं और लम्बे समय तक निलंबित रह सकते हैं। यह धुंध का मुख्य स्रोत भी है, जो दृश्यता को कम करता है।

- यह ठोस पदार्थों का एक मिश्रण है जो हवा में धुआं, धूल और भाप के रूप में होते हैं और लम्बे समय तक निलंबित रह सकते हैं।

➤ सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

- यह एक गैस है जो मुख्यतः थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है।

- कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे कि कागज का उत्पादन और धातुओं की धातुकर्म, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं।

- यह स्मॉग और अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख योगदानकर्ता है। सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है।

2. स्मॉग

- यह शब्द पहली बार (1905) डॉ. एच ए डेस वॉयक्स द्वारा उपयोग किया गया था। स्मॉग शब्द का निर्माण धुंध (fog) और धुएं (smoke) के संयोजन से किया गया है। स्मॉग एक ऐसी स्थिति है जिसमें धुंध में कालिख या धुआं होता है।

➤ स्मॉग का निर्माण

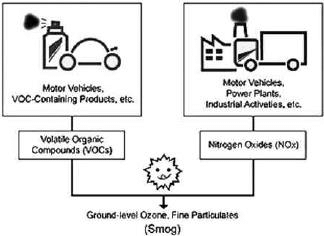

- फोटोकेमिकल स्मॉग (smog) एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वायुमंडल में कुछ रासायनिक तत्वों के साथ सूर्य के प्रकाश के अंतःक्रिया के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

- फोटोकेमिकल स्मॉग का एक प्रमुख घटक ओज़ोन है। जबकि स्ट्रैटोस्फियर में ओज़ोन पृथ्वी को हानिकारक UV विकिरण से बचाता है, जमीन पर ओज़ोन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

- जमीन के स्तर पर ओज़ोन तब बनता है जब वाहन उत्सर्जन जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड (मुख्यतः वाहन के धुएं से) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (पेंट, सॉल्वेंट्स, प्रिंटिंग इंक, पेट्रोलियम उत्पाद, वाहनों, आदि से) सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में एक-दूसरे के साथ क्रिया करते हैं।

- स्मॉग को धुंधली हवा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। यह विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल का मिश्रण है।

- इसके होने की घटनाएँ अक्सर भारी ट्रैफिक, उच्च तापमान और शांत हवाओं से जुड़ी होती हैं।

- सर्दियों में, हवा की गति कम होती है और धुआं और धुंध जमीन के पास ठहर जाते हैं; इसलिए प्रदूषण स्तर बढ़ सकता है।

- धुंध में फंसी धुएं की कण इसे पीला/काला रंग देती है, और यह स्मॉग अक्सर कई दिनों तक शहरों पर ठहरता है।

- जमीन के स्तर पर ओज़ोन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के साथ एक जटिल प्रतिक्रिया के माध्यम से बनता है। यह तब बनता है जब गैसोलीन, डीजल चालित वाहनों और तेल आधारित सॉल्वेंट्स से मुक्त प्रदूषक गर्मी और सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।

➤ स्मॉग के प्रभाव

यह दृश्यता को प्रभावित करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।

- श्वसन समस्याएँ

- ब्रोंकियल बीमारियों

- भारी धुंध अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण को बहुत कम कर देती है।

- भारी धुंध प्राकृतिक विटामिन डी के उत्पादन को कम करती है, जिससे रिकेट्स का बढ़ना होता है।

3. इनडोर वायु प्रदूषण

- इनडोर वायु प्रदूषण का मतलब है घर, संस्था, या वाणिज्यिक सुविधा के अंदर के वातावरण में वायु की भौतिक, रासायनिक, और जैविक विशेषताएँ।

- इनडोर वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है जहाँ ऊर्जा दक्षता में सुधार कभी-कभी घरों को अपेक्षाकृत एयरटाइट बना देता है, जिससे वेंटिलेशन कम हो जाता है और प्रदूषकों का स्तर बढ़ जाता है।

- इनडोर वायु समस्याएँ सूक्ष्म हो सकती हैं और हमेशा आसानी से पहचाने जाने वाले स्वास्थ्य प्रभाव नहीं पैदा करती हैं।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनडोर वायु प्रदूषण के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं।

➤ ग्रामीण

- ग्रामीण क्षेत्रों में इनडोर प्रदूषण से सबसे बड़ा खतरा है, जहाँ लोग खाना बनाने और गर्म करने के लिए पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, कोयला, और गोबर पर निर्भर करते हैं।

- ऐसे ईंधनों को जलाने से घर के सीमित स्थान में बड़ी मात्रा में धुआँ और अन्य वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जिससे उच्च मात्रा में संपर्क होता है।

- महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह हैं क्योंकि वे अधिक समय घर के अंदर बिताते हैं और धुएँ के संपर्क में आते हैं।

- हालांकि बायोफ्यूल के धुएँ में कई सौ अलग-अलग रासायनिक तत्वों की पहचान की गई है, चार सबसे गंभीर प्रदूषक हैं: कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर, और फॉर्मल्डेहाइड।

➤ शहरी

- शहरी क्षेत्रों में, इनडोर वायु प्रदूषण के प्रति संपर्क कई कारणों से बढ़ गया है, जैसे कि अधिक तंग निर्माण वाली इमारतों का निर्माण, वेंटिलेशन में कमी, भवन और फर्निशिंग के लिए कृत्रिम सामग्री का उपयोग और रासायनिक उत्पादों, कीटनाशकों और घरेलू देखभाल उत्पादों का उपयोग।

- इनडोर वायु प्रदूषण इमारत के भीतर शुरू हो सकता है या बाहर से खींचा जा सकता है।

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा के अलावा, कई अन्य प्रदूषक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

➤ उम्रदराज़ कार्बनिक यौगिक

- मुख्य इनडोर स्रोत हैं: परफ्यूम, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, कीट-नाशक, लकड़ी के संरक्षण उत्पाद और अन्य उत्पाद।

- स्वास्थ्य प्रभाव - आँखों, नाक और गले में जलन, सिरदर्द, मिचली, और समन्वय की कमी। दीर्घकालिक - यकृत और शरीर के अन्य भागों को नुकसान पहुँचाने का संदेह।

➤ तंबाकू

- धुआँ हानिकारक रसायनों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है और कैंसरजनक होता है।

- स्वास्थ्य प्रभाव - जलती आँखें, नाक और गले में जलन से लेकर कैंसर, ब्रोंकाइटिस, गंभीर अस्थमा, और फेफड़ों की कार्यप्रणाली में कमी।

➤ जीववैज्ञानिक प्रदूषक

- इसमें पौधों से पराग, माइट, और पालतू जानवरों के बाल, कवक, परजीवी, और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं।

- इनमें से अधिकांश एलर्जेन होते हैं और अस्थमा, चकत्ते और अन्य एलर्जिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

➤ फॉर्मलडिहाइड

मुख्य रूप से कालीनों, कण बोर्डों और इंसुलेशन फोम से। यह आँखों और नाक में जलन पैदा करता है और एलर्जी का कारण बनता है।

➤ रेडॉन

- यह एक गैस है जो मिट्टी द्वारा स्वाभाविक रूप से निकलती है। आधुनिक घरों में खराब वेंटिलेशन के कारण, यह घर के अंदर संकुचित हो जाती है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है।

क्या आप जानते हैं

- पेड़ हमारे विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे निर्माण के लिए लकड़ी और कागज बनाने के लिए गूदे प्रदान करते हैं। वे सभी प्रकार के कीड़ों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए आवास (घर) प्रदान करते हैं। पेड़ों से कई प्रकार के फल और मेवे मिलते हैं - जिनमें सेब, संतरे, अखरोट, नाशपाती और आड़ू शामिल हैं। यहां तक कि पेड़ों का रस भी कीड़ों के लिए भोजन और मेपल सिरप बनाने के लिए उपयोगी होता है - वाह!

- पेड़ हमारे वायुमंडल को साफ रखने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही साथी हैं!

- पेड़ हमारे लिए, हमारे पर्यावरण और अन्य पौधों और जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम पेड़ों से केवल व्यावहारिक कारणों से प्यार नहीं करते।

-

अस्बेस्टस कीटनाशक

- अस्बेस्टस

4. उड़न राख

जब भी ठोस सामग्री का दहन होता है, तब राख उत्पन्न होती है। फ्लाई ऐश एक ऐसी अवशेष है जो गैसों के साथ वायुमंडल में उठती है। फ्लाई ऐश एक उत्कृष्ट पाउडर है और हवा में दूर तक जाने की प्रवृत्ति रखती है। जो राख नहीं उठती है उसे बॉटम ऐश कहा जाता है। भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 73% थर्मल है, जिसमें से 90% कोयला आधारित उत्पादन है, जबकि शेष में डीजल, पवन, गैस और भाप शामिल हैं।

➤ संरचना

- एल्यूमिनियम सिलिकेट (बड़े मात्रा में)

- सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2)

- कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)

फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड से समृद्ध होते हैं और इनमें सिलिका, एल्यूमिना, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और विषैले भारी धातुएं जैसे लीड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, और कॉपर शामिल होते हैं।

➤ इसे कैसे एकत्र किया जाता है?

- फ्लाई ऐश आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपिटेटर्स या अन्य कण फ़िल्ट्रेशन उपकरणों द्वारा पकड़ी जाती है, इससे पहले कि धुआं गैसें कोयला से चलने वाले बिजली संयंत्रों की चिमनियों तक पहुँचें।

➤ पर्यावरणीय प्रभाव?

- यदि फ्लाई ऐश को ठीक से नहीं पकड़ा गया और निपटारा नहीं किया गया, तो यह वायु और जल को काफी प्रदूषित कर सकता है।

- यह श्वसन संबंधी समस्याएँ पैदा करता है।

- फ्लाई ऐश हवा में धीरे-धीरे पत्तियों और फसलों पर जमा होती है, विशेषकर थर्मल पावर प्लांट्स के पास, और पौधों की उपज को कम करती है।

➤ लाभ

- निर्माण की लागत को कम करने के लिए फ्लाई ऐश के माध्यम से सीमेंट का 35% तक प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

- फ्लाई ऐश की ईंटें हल्की होती हैं और उच्च ताकत और स्थायित्व प्रदान करती हैं।

- फ्लाई ऐश सड़क के एंबैंकमेंट और कंक्रीट सड़कों के लिए एक बेहतर भराव सामग्री है।

- फ्लाई ऐश का उपयोग बंजर भूमि के पुनर्वास में किया जा सकता है।

- परित्यक्त खानों को फ्लाई ऐश से भरा जा सकता है।

- फ्लाई ऐश फसल की उपज बढ़ा सकता है, और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है।

➤ MoEF की नीति उपाय

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2009 में एक अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि सभी निर्माण परियोजनाओं, सड़क ऊंचाई कार्यों और थर्मल पावर स्टेशनों के 100 किमी के दायरे में निम्न भूमि भराई कार्यों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाए। थर्मल पावर स्टेशनों के 50 किमी के दायरे में खान भराई गतिविधियों में फ्लाई ऐश का उपयोग करना।

5. वायु प्रदूषण के प्रभाव

➤ स्वास्थ्य प्रभाव

- पौधों पर प्रभाव

- (i) प्रकाश संश्लेषण को धीमा करना।

- (ii) सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, झिल्ली क्षति और चयापचय अवरोध का कारण बनता है।

- (iii) हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन premature leaf fall, fruit drop, फूलों की कलियों का गिरना, पत्तियों का मुड़ना, और सेपल का रंग बिगाड़ना।

- (iv) ओजोन क्लोरेंकाइमा को नुकसान पहुँचाता है और इस प्रकार कई पौधों की पत्तियों को नष्ट कर देता है।

- जानवरों पर प्रभाव

- सामग्री का क्षय

- Esthetic Loss

6. नियंत्रण उपाय

- नीति उपाय

- रोकथाम उपाय

- (i) उपयुक्त ईंधन का चयन (जैसे कम सल्फर सामग्री वाला ईंधन) और इसके कुशल उपयोग।

- (ii) उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं और/या उपकरणों में संशोधन।

- (iii) उपयुक्त निर्माण स्थल और ज़ोनिंग का चयन, जैसे आवासीय क्षेत्रों से दूर उद्योगों की स्थापना, लंबी चिमनियों की स्थापना।

➤ नियंत्रण उपाय

प्रदूषकों को समाप्त करने की विभिन्न विधियाँ:

- प्रदूषकों को थर्मल या कैटलिटिक दहन द्वारा नष्ट करना

- प्रदूषकों को कम विषैला रूप में परिवर्तित करना

- प्रदूषक का संग्रहण

➤ विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषकों को निम्नलिखित विधियों द्वारा समाप्त/कम किया जा सकता है।

- कणीय पदार्थों का नियंत्रण: वायु से कणीय प्रदूषकों को हटाने के लिए दो प्रकार के उपकरण - अरेस्टर्स और स्क्रबर्स का उपयोग किया जाता है।

- (i) अरेस्टर्स: ये प्रदूषित वायु से कणीय पदार्थों को पृथक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- (ii) स्क्रबर्स: ये धूल के कणों और गैसों को साफ करने के लिए वायु को सूखे या गीले पैकिंग सामग्री के माध्यम से गुजराते हैं।

➤ गैसीय प्रदूषकों का नियंत्रण

- गैसीय प्रदूषकों को दहन, अवशोषण और अवशोषण की तकनीकों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

- ऑटोमोबाइल उत्सर्जन का नियंत्रण:

- (i) कुशल इंजनों का उपयोग (जैसे, मल्टीपॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन)।

- (ii) वाहनों में कैटलिटिक कनवर्टर फ़िल्टर नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकते हैं और NOx के संभावित खतरों को कम कर सकते हैं।

- (iii) अच्छी गुणवत्ता वाले ऑटोमोबाइल ईंधनों का उपयोग।

- (iv) लीड-मुक्त पेट्रोल का उपयोग।

- (v) संकुचित प्राकृतिक गैस (CNG) का उपयोग।

7. सरकारी पहलों

➤ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

- भारत में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के तहत एक व्यापक वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया है।

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) का उद्देश्य निम्नलिखित है:

- (i) वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों का निर्धारण करना;

- (ii) NA AQS के अनुपालन की पुष्टि करना;

- (iii) अनुपालन न करने वाले शहरों की पहचान करना;

- (iv) वायुमंडल में प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया को समझना; और

- (v) निवारक और सुधारात्मक उपाय करना।

- SOx स्तरों की वार्षिक औसत सांद्रता निर्धारित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के भीतर है।

- पूर्व के स्तरों से यह कमी विभिन्न उपायों के कारण है, जिनमें दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में CNG का उपयोग, डीजल में सल्फर की कमी, और घरेलू ईंधन के रूप में कोयले की जगह LPG का उपयोग शामिल है।

- NO2 स्तरों में एक मिश्रित प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए विभिन्न उपायों के कारण है, जैसे कि कठोर वाहन उत्सर्जन मानदंडों का आंशिक रूप से CNG के उपयोग के कारण NOx स्तरों में वृद्धि द्वारा संतुलित होना।

- कुल निलंबित कण कई शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अभी भी चिंता का विषय हैं।

➤ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मानक (NAAQS)

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) को 1982 में अधिसूचित किया गया था, जिसे 1994 में स्वास्थ्य मानदंडों और भूमि उपयोग के आधार पर संशोधित किया गया। NAAQS को नवंबर 2009 में 12 प्रदूषकों के लिए पुनः विचारित और संशोधित किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)

- पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 10 माइक्रोन से कम है (PM10)

- पार्टिकुलेट मैटर जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम है (PM2.5)

- ओज़ोन

- सीसा

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

- आर्सेनिक

- निकेल

- बेंजीन

- एमोनिया

- बेंजोपाइरीन

➤ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2015 में 14 शहरों के साथ शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता की जानकारी फैलाना है। AQI में वायु गुणवत्ता के छह श्रेणियाँ हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, गरीब, बहुत गरीब और गंभीर, जिनके साथ विशिष्ट रंग योजना है। इन श्रेणियों में संभावित स्वास्थ्य प्रभाव जुड़े हुए हैं। AQI आठ प्रदूषकों (PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb) को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है, जिनके लिए (24 घंटे तक के औसत अवधि) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

8. भारत में वायु प्रदूषण

- भारत की वायु प्रदूषण, जो विश्व में सबसे खराब में से एक मानी जाती है, इसके नागरिकों की आयु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जिससे अधिकांश भारतीयों की जीवन प्रत्याशा तीन वर्षों से अधिक कम हो गई है - WHO।

- भारत की आधी जनसंख्या - 660 मिलियन लोग - उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सूक्ष्म कण प्रदूषण भारत के सुरक्षित मानकों से ऊपर है - Economic & Political Weekly।

- दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं। वायु प्रदूषण 660 मिलियन भारतीयों की जीवन प्रत्याशा को 3.2 वर्ष कम करता है, जो शहरों में रहते हैं।

- 2014 का वैश्विक विश्लेषण कि राष्ट्र पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, भारत को 177 देशों में 155वें स्थान पर रखता है और देश की वायु गुणवत्ता को विश्व में सबसे खराब में से एक बताता है।

- भारत को कई मानकों पर “सबसे निचले प्रदर्शनकर्ता” के रूप में रखा गया है जैसे कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव, वायु गुणवत्ता, जल और स्वच्छता, और भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य BRICS देशों के पीछे गंभीर रूप से है - Environmental Performance Index 2014।

- गंगा और यमुना को दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में रखा गया है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बावजूद, नगर निगम एजेंसियां हरे बेल्ट में कंक्रीटकरण की अनुमति देती रहती हैं। तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट और आवासीय इकाइयों की मांग भूमि उपयोग में परिवर्तन और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों जैसे जंगलों, जल निकायों, बंजर भूमि, अभयारण्यों और भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों के संकुचन का कारण बनता है।

- अविचारपूर्ण कंक्रीटकरण और तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट हीट आइलैंड प्रभाव का कारण बनता है - रात के समय कंक्रीटी सतहों से अल्ट्रा-शॉर्टवेव विकिरण निकलता है। कंक्रीटकरण भूजल पुनर्भरण में बाधा डालता है, जिससे हरे आवरण में कमी आती है। ऊँची इमारतें भी हवाओं को अवरुद्ध करती हैं, जिससे उनके शीतलन प्रभाव में कमी आती है। अत्यधिक कंक्रीटकरण पेड़ों को भी कमजोर करता है।

- भारत में पर्यावरणीय संकट अनेक पक्षों और बहुआयामी है, जिसे विभिन्न मोर्चों और विभिन्न अभिनेताओं के माध्यम से संबोधित करना आवश्यक है। हमें निर्माण, ऊर्जा, जल प्रबंधन, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन में ईको-फ्रेंडली तकनीकों को विकसित और बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और सामाजिक-वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग करना होगा। वैज्ञानिक नवाचार को कानूनी परिवर्तन और सामाजिक व्यवहार में बदलाव के साथ पूरक होना चाहिए।

9. दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रित/कम करने के उपाय

शहर को एक कार्यान्वयन रणनीति की आवश्यकता है ताकि:

- यातायात और वाहनों को कम किया जा सके।

- डीजलकरण को घटाया जा सके।

- एकीकृत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।

- चलने और साइकिल चलाने की सुविधा प्रदान की जा सके।

- प्रदूषणकारी तरीकों पर कर लगाया जा सके।

- 2015 में देशभर में भारत स्टेज IV और 2020 में यूरो VI को लागू करने का निर्णय लिया जाए।

- अन्य प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण लगाया जाए।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|