पर्यावरणीय प्रदूषण (भाग - 4) | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

ऐसिड वर्षा क्या है?

ऐसिड वर्षा एक वर्षा या अन्य किसी रूप की वर्षा है जो असामान्य रूप से ऐसिडिक होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होती है। यह पौधों, जलीय जीवों और आधारभूत संरचना पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।

ऐसिड डिपोजिशन के प्रकार

1. गीला डिपोजिशन

- यदि वायुमंडल के ऐसिड रासायनिक तत्व उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां मौसम गीला होता है, तो ये ऐसिड वर्षा, बर्फ, कोहरा या धुंध के रूप में जमीन पर गिर सकते हैं। जैसे-जैसे यह ऐसिडिक पानी जमीन पर बहता है, यह विभिन्न पौधों और जीवों को प्रभावित करता है। प्रभाव की ताकत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें पानी की ऐसिडिटी, शामिल मिट्टी की रसायन विज्ञान और बफरिंग क्षमता, और वे प्रकार के मछलियां, पेड़ और अन्य जीव जो पानी पर निर्भर करते हैं।

- वर्षा वायुमंडल से गैसों और कणों को निकालने की दो प्रक्रियाओं से होती है: (i) रेन-आउट, जो कणों को बादल की बूंदों में शामिल करता है जो जमीन पर गिरती हैं, और (ii) वॉशआउट तब होती है जब बादल के नीचे की सामग्री वर्षा या बर्फ द्वारा नीचे खींची जाती है।

2. सूखा डिपोजिशन

- जहां मौसम सूखा होता है, वहां ऐसिड रासायनिक तत्व धूल या धुएं में शामिल हो सकते हैं और सूखे डिपोजिशन के माध्यम से जमीन पर गिर सकते हैं, जो जमीन, भवन, वनस्पति, कार आदि पर चिपक जाते हैं।

- सूखे में जमा हुए गैसों और कणों को वर्षा के दौरान इन सतहों से धोया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी अधिक ऐसिडिक हो जाता है। वायुमंडल में लगभग आधी ऐसिडिटी सूखे डिपोजिशन के माध्यम से धरती पर गिरती है।

pH स्केल

- pH स्केल एक माप है जो यह दर्शाता है कि एक घोल कितना अम्लीय या क्षारीय (alkaline) है। यह 0 से 14 तक की सीमा में होता है। pH 7 तटस्थ है। pH जो 7 से कम है, वह अम्लीय है, और pH जो 7 से अधिक है, वह क्षारीय है। इसे 1909 में विकसित किया गया था, और यह एक लॉगरिदमिक इंडेक्स है जो जल समाधान में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। जैसे-जैसे हाइड्रोजन आयन का स्तर बढ़ता है, pH मान घटता है। एक pH 4, pH 5 से दस गुना अधिक अम्लीय है, और pH 6 वाले घोल की तुलना में सौ गुना अधिक अम्लीय है। pH की सीमा सामान्यतः 0 से 14 दी जाती है, और इससे कम या अधिक मान सिद्धांतिक रूप से संभव हैं।

1. अम्लीय वर्षा का कारण बनने वाले यौगिकों के स्रोत

(a) सल्फर

(i) प्राकृतिक स्रोत

- समुद्र और महासागर,

- ज्वालामुखी विस्फोट,

- मिट्टी में जैविक प्रक्रियाएँ, जैसे कि जैविक पदार्थों का विघटन।

(ii) मानव-निर्मित स्रोत

- कोयले का जलना (SO2 का 60%) और पेट्रोलियम उत्पाद (SO2 का 30%),

- शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए धातु सल्फाइड अयस्कों का गलाना।

- धातुकर्म, रासायनिक और उर्वरक उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन।

(b) नाइट्रोजन

- बिजली,

- ज्वालामुखी विस्फोट, और

- जैविक गतिविधि।

(ii) मानवजनित स्रोत

- वन अग्नि,

- तेल, कोयला, और गैस का दहन।

(c) फॉर्मिक एसिड

- वन अग्नियों के कारण जैविक पदार्थों का जलना फॉर्मिक एसिड (HCOOH) और फॉर्मल्डिहाइड (HCHO) का उत्सर्जन करता है।

- एक बड़ा भाग फॉर्मल्डिहाइड फोटो-ऑक्सीडेशन के द्वारा फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है।

ये तीन मुख्य यौगिक हैं जो वातावरण में वर्षा के अम्लीकरण का कारण बनते हैं।

(d) अन्य अम्ल

- क्लोरीन

- फॉस्फोरिक एसिड

- हाइड्रोक्लोरिक एसिड (धुँआ छोड़ने वाले चिमनियों से)

- कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड (ऑटोमोबाइल से)। ये कार्बोनिक एसिड में बदल जाते हैं।

क्या यह केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही होता है?

SOX और NOX जो अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं, अक्सर अपने उत्पत्ति बिंदुओं से बहुत दूर तक हवाओं द्वारा ले जाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव भी उन स्थानों पर अनुभव किए जाते हैं जो उत्पत्ति स्थान से दूर हैं। समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण पर्यावरणीय नुकसान समान नहीं होता, बल्कि यह क्षेत्र-विशिष्ट होता है।

2. अम्लीय वर्षा वाले क्षेत्रों की सामान्य विशेषताएँ

अम्लीय वर्षा के हमलों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं:

- ये उत्तरी गोलार्ध के औद्योगिक क्षेत्र में संकेंद्रित होते हैं।

- ये अक्सर ऊँचाई वाले और/या पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, जो वर्षा और बर्फ से अच्छी तरह से जलयुक्त होते हैं।

- जल की प्रचुरता के कारण, इनमें कई झीलें और धाराएँ होती हैं और अधिक भूमि वनस्पति से ढकी होती है।

- ऊँचाई वाले होने के कारण, इनमें अक्सर पतली मिट्टियाँ और ग्लेशियरी बुनियादी चट्टानें होती हैं।

➤ विश्व स्तर पर

- स्कैंडिनेविया, कनाडा, उत्तरी और पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी यूरोप (विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी और ऊँचाई वाले ब्रिटेन) के कई हिस्से इन विशेषताओं को साझा करते हैं।

- अटलांटिक पार, कई अम्लीय वर्षा के हॉट स्पॉट में नोवा स्कोटिया, दक्षिणी ओंटारियो और क्यूबेक (कनाडा), न्यूयॉर्क में Adirondack पर्वत, ग्रेट स्मोकी पर्वत, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा और अमेरिका के कोलोराडो रॉकीज़ शामिल हैं।

➤ भारत में

भारत में, अम्ली वर्षा की पहली रिपोर्ट 1974 में बॉम्बे से आई थी। महानगरों से अम्ली वर्षा के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में, पिछले दशक में जीवाश्म ईंधन के उपभोग में वृद्धि के कारण वार्षिक SO2 उत्सर्जन लगभग दोगुना हो गया है। मिट्टी का pH कम होना पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटका और केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों से रिपोर्ट किया गया है।

➤ संकेतक

- लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए अच्छे जैव-संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।

- pH के लगभग 6.0 में, कई जानवर मछली के घटने के लिए महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री होते हैं। इनमें ताजे पानी के झींगे, केकड़ा, घोंघे और कुछ छोटे मसल शामिल हैं।

3. अम्ली वर्षा की रसायन विज्ञान

अम्ली वर्षा के निर्माण में छह मूलभूत कदम शामिल होते हैं:

- वायुमंडल प्राकृतिक और मानव-निर्मित स्रोतों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्रहण करता है।

- इनमें से कुछ ऑक्साइड सीधे पृथ्वी पर सूखे अवसादन के रूप में गिरते हैं, या तो उत्पत्ति के स्थान के निकट या कुछ दूरी पर।

- सूर्य की रोशनी वायुमंडल में फोटो-ऑक्सीडेंट (जैसे ओज़ोन) के निर्माण को प्रेरित करती है।

- ये फोटो-ऑक्सीडेंट सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके H2SO4 और HNO3 का उत्पादन करते हैं।

- सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फोटो-ऑक्सीडेंट और अन्य गैसें (जैसे NH3)।

- सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम और हाइड्रोजन के आयनों को含ित अम्ली वर्षा गीले अवसादन के रूप में गिरती है।

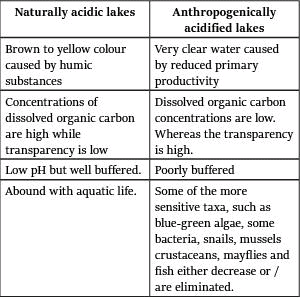

सामान्य और मानवजनित अम्लीकरण वाले झीलों के बीच का अंतर

4. अम्ली वर्षा का प्रभाव

(i) मिट्टी

- हाइड्रोजन आयनों और मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम के कैशन के बीच का आदान-प्रदान पोषक तत्वों के रिसाव का कारण बनता है, जिससे मिट्टी असंवर्धक हो जाती है।

- इसके साथ मिट्टी के जीवों की श्वसन में कमी होती है।

- अन्य पोषक तत्वों में कमी के कारण मिट्टी में अमोनिया की वृद्धि अपघटन दर को कम कर देती है।

- मिट्टी का नाइट्रेट स्तर भी कम होता पाया गया है।

- भारत में अम्ली वर्षा का मिट्टी पर प्रभाव कम है; क्योंकि भारतीय मिट्टियाँ ज्यादातर क्षारीय होती हैं, जिनकी अच्छी बफरिंग क्षमता होती है।

(ii) वनस्पति

अम्लीय बारिश जंगल में पेड़ों और निम्न वनस्पति पर कई तरीकों से प्रभाव डालती है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि में कमी या असामान्य वृद्धि होती है:

आम तौर पर वृद्धि में कमी के लक्षण हैं:

- रंग परिवर्तन और पत्तियों का जैव द्रव्यमान कम होना

- फीडर-रूट जैव द्रव्यमान में कमी, विशेषकर शंकुधारी पेड़ों में

- शंकुधारी पेड़ों में पुरानी पत्तियों का समय से पहले बुढ़ापा (senescence)

- द्वितीयक जड़ और पत्ते के रोगजनकों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि

- प्रभावित पेड़ों के नीचे जड़ी-बूटियों की वनस्पति का मृत्यु

- प्रभावित पेड़ों पर काई का अत्यधिक उत्पादन

- प्रभावित पेड़ों की मृत्यु

(iii) सूक्ष्मजीव

- pH किसी विशेष वातावरण में किसी भी सूक्ष्मजीव प्रजाति की वृद्धि और उत्पादन की दर को निर्धारित करता है।

- अधिकांश बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ का सर्वाधिक उपयुक्त pH लगभग तटस्थ होता है; अधिकांश कवक एक अम्लीय वातावरण को पसंद करते हैं; अधिकांश नीले-हरे बैक्टीरिया एक क्षारीय वातावरण को पसंद करते हैं।

- इसलिए, लंबे समय तक अम्लीय बारिश के बाद, मिट्टी और पानी में सूक्ष्मजीव प्रजातियाँ बैक्टीरिया से कवक की ओर बदल जाती हैं और सूक्ष्मजीवों के संतुलन को बाधित करती हैं।

- इससे मिट्टी के जैविक सामग्री का विघटन में देरी होती है और जलीय जीवन और जंगलों में कवक रोगों की वृद्धि होती है।

(iv) वन्यजीव

वन्यजीवों पर अम्लीय बारिश के प्रभाव बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं और इसलिए, उन्हें दस्तावेज़ करना कठिन होता है। फिर भी, वन्यजीव जनसंख्याओं की उत्पादकता और अस्तित्व पर अम्लीय बारिश के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों की रिपोर्ट की गई है।

अम्लीय वर्षा सीधे तौर पर मेंढक और सलामैंडर के अंडों और टडपोलों को प्रभावित कर सकती है जो छोटे वन तालाबों में प्रजनन करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अम्लीय वर्षा अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवन को प्रभावित कर सकती है, जिससे मिट्टी और तलछट में बंधे धातुओं को जल पर्यावरण में छोड़ने की अनुमति मिलती है, जहां ऐसे वातावरण में भोजन करने वाले जानवरों, जैसे कि पक्षियों, द्वारा विषैले पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। अम्लीय वर्षा के वन्य जीवन पर अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावों में भोजन और निवास संसाधनों का ह्रास या परिवर्तन शामिल हैं।

- अम्लीय वर्षा सीधे तौर पर मेंढक और सलामैंडर के अंडों और टडपोलों को प्रभावित कर सकती है।

- यह अप्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवन को प्रभावित कर सकती है, जिससे धातुएँ जल पर्यावरण में प्रवेश कर सकती हैं।

- अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावों में भोजन और निवास संसाधनों का ह्रास या परिवर्तन शामिल हैं।

(v) मनुष्य अम्लीय वर्षा मानव स्वास्थ्य को कई तरीकों से प्रभावित करती है।

- स्पष्ट प्रभावों में खराब गंध, दृश्यता में कमी; त्वचा, आँखों और श्वसन पथ में जलन शामिल हैं।

- कुछ प्रत्यक्ष प्रभावों में पुरानी ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का इंपेसीमा और कैंसर शामिल हैं।

- कुछ अप्रत्यक्ष प्रभावों में खाद्य विषाक्तता, पानी और भोजन के संदर्भ में शामिल हैं।

- जैसे कि मैंगनीज, तांबा, कैडमियम, और एल्युमिनियम जैसे विषैले भारी धातुओं की वृद्धि भी मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है।

क्या आप जानते हैं?

- बोनसाई - अर्थात्, मानव निर्मित लघु या बौने जीवित पेड़ जिन्हें उनकी सामान्य आकार तक पहुँचने से रोका गया है - को गमलों में उगाया जाता है और ग्रीनहाउस, ड्राइंग रूम आदि में रखा जाता है। जापानियों ने इस तकनीक को पहले सिद्ध किया।

- बांस वे पेड़ हैं जिनमें मुख्य तना नहीं होता बल्कि भूमिगत राइजोम से निकलने वाले कलमों का समूह होता है। ये कलम अप्रBranchित होते हैं, जिनमें स्पष्ट नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो उन्हें जोड़दार रूप देते हैं।

- पेड़ वायुमंडल में कार्बन के ऑक्साइड को कम करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी स्थिर कर सकते हैं, अपशिष्ट को विघटित करते हैं और प्रदूषण के लिए अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं।

- कभी-कभी, एक पौधे के बीज बिना निषेचन के बनते हैं। इस घटना को “अगामोस्पर्मी” कहा जाता है, जो एक प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस है। एक फल जो बिना बीज निर्माण के परिपक्व होता है, उसे “पार्थेनोकार्पिक फल” कहा जाता है।

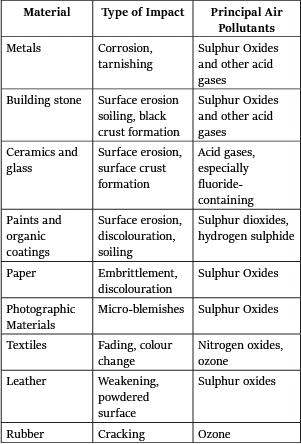

(vi) अम्लीय वर्षा का सामग्री पर प्रभाव (vii) अम्लीय वर्षा के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

अम्लीय वर्षा का कृषि और मत्स्य पालन पर प्रतिकूल प्रभाव जीवन की गुणवत्ता के सूचकांकों जैसे कि GNP और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का कारण बनता है, विशेषकर उन देशों में जो मुख्यतः कृषि आधारित और विकासशील हैं, जैसे कि भारत।

5. अम्लीय वर्षा का प्रदूषकों पर प्रभाव

वर्षा के पानी का कम pH और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण में बढ़ती अम्लता कुछ हानिकारक प्रदूषकों को सक्रिय या बढ़ा सकती है।

(i) पारा

- मेथिल पारा और संबंधित छोटे श्रृंखला वाले एल्किल पारा यौगिक मानवों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये खाने योग्य मछलियों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं। हालांकि अम्लीय अवक्षरण मेथिल पारा उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता, यह मेथिल पारा के जल स्तंभ में विभाजन को बढ़ा सकता है। चूने का उपयोग मछलियों में पारा के स्तर को कम करने में मददगार रहा है।

(ii) एल्यूमिनियम

- अम्लीय जल ज्ञात है कि यह जलाशयों से पर्याप्त मात्रा में एल्यूमिनियम निकालता है। यहां तक कि अपेक्षाकृत कम स्तरों पर भी, एल्यूमिनियम डायलिसिस डिमेंशिया में शामिल किया गया है, जो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार है, जो उन व्यक्तियों के लिए विषाक्त हो सकता है जिनकी किडनी की कार्यक्षमता बाधित है।

(iii) कैडमियम

- कैडमियम पीने के पानी की आपूर्ति में गैल्वनाइज्ड पाइप या कॉपर-ज़िंक के जंग के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, या वितरण प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले कॉपर-ज़िंक सोल्डर से। पानी के pH में 6.5 से 4.5 की कमी कैडमियम में पांच गुना वृद्धि कर सकती है और गुर्दे की ट्यूबुलर क्षति का कारण बन सकती है।

(iv) सीसा

- भ्रूण और नवजात बच्चों में पीने के पानी में सीसे के प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता होती है। बच्चों में उच्च रक्त सीसा स्तर (>30 mg/ml) को जैव रासायनिक और न्यूरोफिजियोलॉजिकल विकारों को प्रेरित करने के लिए माना जाता है। हालांकि, सामान्य से कम रक्त स्तर सीसे के मानसिक कमी और व्यवहारिक समस्याओं का कारण बन सकता है।

(v) एस्बेस्टस

अम्लीय जल प्राकृतिक चट्टानों में एसबेस्टस को छोड़ सकते हैं।

6. नियंत्रण उपाय

प्रदूषण के स्रोतों को कम करना या समाप्त करना:

- बफरिंग - अम्लीय जल में एक तटस्थ एजेंट जोड़ने की प्रक्रिया है जिससे pH बढ़ता है, यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रण उपायों में से एक है। आमतौर पर, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में चूना प्रयोग किया जाता है।

- पावर स्टेशनों से SO2 का उत्सर्जन कम करना, कम जीवाश्म ईंधन जलाकर, ज्वारीय, पवन, जल विद्युत जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके, और निम्न सल्फर ईंधन का उपयोग करके;

- डेसल्फराइजेशन - पावर स्टेशनों से NOx के उत्सर्जन को कम करना और इंजनों में संशोधन।

- SOx के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सकता है: (i) इसे सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित करके। (ii) इसे तत्वीय सल्फर में परिवर्तित करके। (iii) इसे तटस्थ करके और अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग करके।

औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण की मानदंड विकसित किए हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और व्हाइट श्रेणियां शामिल हैं, जो प्रदूषण सूचकांक पर आधारित हैं। यह उत्सर्जन (वायु प्रदूषक), अपशिष्ट (जल प्रदूषक), उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट, और संसाधनों की खपत का कार्य है।

- किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषण सूचकांक (PI) 0 से 100 के बीच एक संख्या है, और PI का बढ़ता मान औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषण भार की बढ़ती डिग्री को दर्शाता है।

- उद्योगों के प्रदूषण भार के आधार पर पुनः वर्गीकरण एक वैज्ञानिक अभ्यास है। पुराने वर्गीकरण प्रणाली ने कई उद्योगों के लिए समस्याएँ उत्पन्न कीं और उद्योगों के प्रदूषण को सही ढंग से नहीं दर्शाया। नए श्रेणियाँ इस कमी को दूर करेंगी और सभी को स्पष्ट चित्र प्रदान करेंगी।

- नए व्हाइट उद्योगों की श्रेणी जो व्यावहारिक रूप से गैर-प्रदूषणकारी है, को पर्यावरण मंजूरी (EC) और सहमति की आवश्यकता नहीं होगी और यह उधारी संस्थानों से वित्त प्राप्त करने में मदद करेगी।

- कोई भी रेड श्रेणी का उद्योग पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र / संरक्षित क्षेत्र में सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाएगी।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|