शंकर आईएएस सारांश: नवीकरणीय ऊर्जा | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न होती है जो लगातार पुन: भरी जाती है। इसमें सूरज की रोशनी, भू-तापीय गर्मी, हवा, ज्वार, पानी, और विभिन्न प्रकार की जैविक सामग्री शामिल हैं। यह ऊर्जा समाप्त नहीं होती है और लगातार नवीनीकरण होती है।

ऊर्जा उत्पन्न करने के स्रोतों के प्रकार

- प्राथमिक स्रोत: नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर, पवन, और भू-तापीय।

- द्वितीयक स्रोत: गैर-नवीकरणीय ऊर्जा जो कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के परिवर्तन के माध्यम से उत्पन्न होती है।

सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 175 GW बढ़ा दिया है, जिसमें 100 GW सौर, 60 GW पवन, 10 GW बायो पावर और 5 GW छोटे जलविद्युत से शामिल हैं।

1. सौर ऊर्जा

भारत उन कुछ देशों में से एक है जो लंबी दिनों और बहुत अधिक धूप से लाभान्वित हैं। सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न करने के दो तरीके हैं:

- फोटोवोल्टिक बिजली - फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करता है जो सीधे सूरज की रोशनी को अवशोषित करके बिजली उत्पन्न करता है।

- सौर-थर्मल बिजली - एक सौर कलेक्टर का उपयोग करता है जिसमें एक दर्पणीय सतह होती है जो सूरज की रोशनी को एक रिसीवर पर परावर्तित करती है, जो एक तरल को गर्म करता है। यह गर्म तरल भाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो बिजली उत्पन्न करता है।

(i) भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता

भारत में सौर फोटोवोल्टिक और सौर थर्मल ऊर्जा का उपयोग करके 35 MW/km2 उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत की भूमि क्षेत्र पर लगभग 5,000 ट्रिलियन kWh प्रति वर्ष सौर ऊर्जा आती है, जिसमें अधिकांश भागों में प्रति दिन 4-7 kWh प्रति वर्ग मीटर मिलता है। इसलिए, सौर विकिरण को गर्मी और बिजली में परिवर्तित करने के लिए दोनों तकनीकी मार्गों (सौर थर्मल और सौर फोटोवोल्टिक) को प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है, जो भारत में सौर ऊर्जा के लिए विशाल स्केलेबिलिटी प्रदान करता है।

(ii) स्थापित क्षमता - भारत

2017 के अनुसार, ग्रिड से जुड़े सौर की वर्तमान स्थापित क्षमता 10,000 MW को पार कर गई है, जैसा कि MNRE के अनुमानों से ज्ञात होता है।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बनाना है और मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 GW (संशोधित लक्ष्य) की स्थापित सौर उत्पादन क्षमता है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) को 30 नवंबर को पेरिस में CoP21 जलवायु सम्मेलन में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए एक विशेष मंच के रूप में लॉन्च किया गया था, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित हैं।

गठबंधन ISA सदस्य देशों की विशेष ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर नीति और अनुप्रयोग एजेंसी (IASPA) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का औपचारिक नाम होगा। ISA सचिवालय को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुड़गांव में स्थापित किया जाएगा।

2. ल्यूमिनेसेंट सौर कंसंट्रेटर

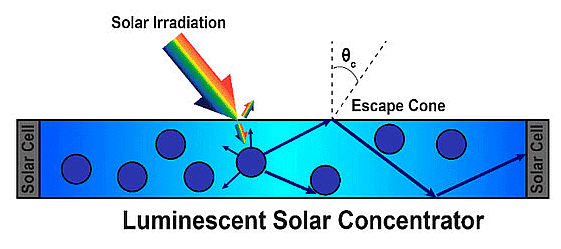

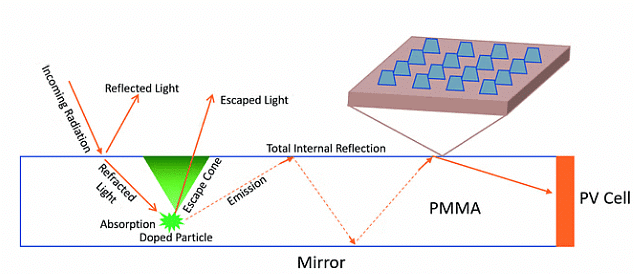

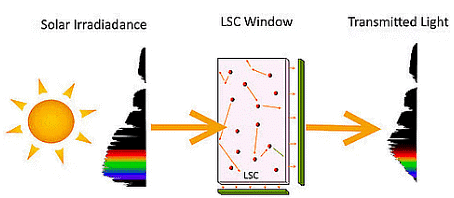

ल्यूमिनेसेंट सौर कंसंट्रेटर (LSC) एक उपकरण है जो एक पतली सामग्री की शीट का उपयोग करता है ताकि एक बड़े क्षेत्र में सौर विकिरण को फंसाया जा सके, फिर ऊर्जा को सामग्री की पतली धारियों पर लगी कोशिकाओं की ओर निर्देशित किया जा सके।

यह सामग्री आमतौर पर एक पॉलिमर (जैसे पॉलिमेथिल मेथाक्रिलेट (PMMA)) होती है, जिसे ल्यूमिनेसेंट प्रजातियों जैसे कि कार्बनिक रंगों, क्वांटम डॉट्स या दुर्लभ पृथ्वी समुच्चयों से डोप किया जाता है।

ल्यूमिनेसेंट सौर कंसंट्रेटर (LSC) एक विशेष शीट की तरह है जो बड़े क्षेत्र में सूरज की रोशनी को पकड़ सकता है। यह सीधे सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के बजाय, एक विशेष सामग्री से बनी पतली शीट का उपयोग करता है, जो आमतौर पर एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे पॉलिमेथिल मेथाक्रिलेट (PMMA) कहते हैं। यह शीट विशेष रंगों या क्वांटम डॉट्स जैसे छोटे कणों के साथ मिश्रित होती है जो सूरज की रोशनी के संपर्क में चमकते हैं।

LSC की आवश्यकता क्यों है?

- बिल्डिंग-इंटिग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स (BIPV) - ल्यूमिनेसेंट सौर कंसंट्रेटर्स (LSCs) को मानक सौर पैनलों के महंगे हिस्सों को एक सस्ती वैकल्पिक सामग्री के साथ बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- मुख्य लक्ष्य यह है कि सौर पैनल मॉड्यूल की प्रति इकाई शक्ति उत्पादन की लागत को कम किया जाए, जिससे सौर ऊर्जा अधिक किफायती हो सके।

- LSCs सीधे सूरज की रोशनी और बिखरी हुई रोशनी दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे वे बादल वाले दिनों में भी प्रभावी होते हैं।

- कुछ अन्य सौर प्रणालियों के मुकाबले, जिन्हें मुख्य रूप से सीधे सूरज की रोशनी पर निर्भर रहना पड़ता है, LSCs को सूरज की गति को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है।

- LSCs भवन-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स (BIPV) के लिए बहुत उपयुक्त हैं, अर्थात्, उन्हें संरचनाओं जैसे खिड़कियों या दीवारों में एकीकृत किया जा सकता है।

आदर्श LSC

- सूरज की रोशनी को पकड़ता है: सामग्री को सभी विभिन्न रंगों से सूरज की रोशनी को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए।

- सभी कैप्चर की गई रोशनी को चमकता है: एक बार जब यह सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेता है, तो इसे सभी को रोशनी के रूप में छोड़ देना चाहिए।

- प्रकाश लेने और देने में बड़ा अंतर: सूरज की रोशनी को लेते समय यह अलग होना चाहिए और जब यह रोशनी को बाहर छोड़ता है।

- लंबे समय तक बिना समस्याओं के कार्यरत रहता है: सामग्री को लंबे समय तक बिना टूटे या कम प्रभावी हुए यह कार्य करना चाहिए।

3. पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा वायुमंडलीय वायु की गति से संबंधित गतिज ऊर्जा है। पवन टरबाइन हवा में ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करते हैं, जिसे आगे बिजली उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर में परिवर्तित किया जाता है। पांच देश - जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन और भारत - विश्व की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का 80% हिस्सा रखते हैं।

(i) पवन फार्म

पवन फार्म एक ही स्थान पर पवन टरबाइनों का समूह है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। एक पवन फार्म तटवर्ती और समुद्री दोनों स्थानों पर स्थित हो सकता है।

(ii) पवन टरबाइनों का कार्य

पवन टरबाइन हवा में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह यांत्रिक शक्ति विशिष्ट कार्यों (जैसे अनाज पीसना या पानी पंप करना) के लिए उपयोग की जा सकती है या एक जनरेटर इस यांत्रिक शक्ति को बिजली में परिवर्तित कर सकता है। अधिकांश टरबाइनों में तीन वायुगतिकीय रूप से डिज़ाइन की गई ब्लेड होती हैं। हवा की ऊर्जा दो या तीन प्रपेलर जैसे ब्लेड को एक रोटर के चारों ओर घुमाती है जो मुख्य शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो एक जनरेटर को स्पिन करता है और बिजली उत्पन्न करता है।

(iii) भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) ने हाल ही में भारत का पवन ऊर्जा संसाधन मानचित्र 100 मीटर की ऊँचाई पर ऑनलाइन भू-स्थानिक सूचना प्रणाली प्लेटफार्म पर लॉन्च किया है।

देश में 100 मीटर की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की क्षमता 302 GW से अधिक है। गुजरात में अधिकतम क्षमता है, इसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

पवन ऊर्जा लक्ष्य

- 60000 MW (60 GW) 2022 तक

- 200000 MW (200 GW) 2024 तक

4. जल विद्युत

जल विद्युत तब उत्पन्न होती है जब पानी एक उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, जिससे टरबाइन को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल विद्युत सस्ती और साफ ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बड़े बांधों से जुड़े कई पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कि टिहरी, नर्मदा आदि के परियोजनाओं में देखे गए हैं। छोटे जल विद्युत इन समस्याओं से मुक्त हैं।

जल विद्युत स्टेशनों के प्रकार:

- इम्पाउंडमेंट

- डाइवर्जन

- पंप स्टोरेज

भारत में छोटे जल विद्युत की क्षमता

लगभग 5,415 छोटे जल विद्युत स्थलों की पहचान की गई है, जिनकी क्षमता लगभग 19,750 MW है। हिमालयी राज्यों में नदी आधारित परियोजनाएं और अन्य राज्यों में सिंचाई नहरों में छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए विशाल क्षमता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार, छोटे जल विद्युत परियोजनाओं से क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 2011-17 के समय में 2.1 GW है।

नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है और अगले 10 वर्षों में वर्तमान क्षमता का कम से कम 50% दोहन करने का लक्ष्य रखता है।

5. महासागर तापीय ऊर्जा

महासागरों और समुद्रों में बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा संग्रहित होती है। औसतन, 60 मिलियन वर्ग किलोमीटर के उष्णकटिबंधीय समुद्र सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं जो 245 बिलियन बैरल तेल के ताप सामग्री के बराबर है।

इस ऊर्जा का दोहन करने की प्रक्रिया को OTEC (महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन) कहा जाता है। यह महासागर के सतह और लगभग 1000 मीटर की गहराई के बीच के तापमान के अंतर का उपयोग करता है, जो एक ताप इंजन को संचालित करता है, जो विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है।

6. लहर ऊर्जा

लहरें हवा के समुद्र की सतह के साथ बातचीत से उत्पन्न होती हैं और हवा से समुद्र तक ऊर्जा के संचरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। 150 MW की क्षमता वाली पहली लहर ऊर्जा परियोजना त्रिवेंद्रम के पास विजिन्जम में स्थापित की गई है।

7. ज्वारीय ऊर्जा

ज्वार से ऊर्जा निकाली जा सकती है जब एक बैराज के पीछे एक जलाशय या बेसिन बनाया जाता है और फिर ज्वारीय पानी को बैराज में टरबाइनों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके।

गुजरात के कच्छ की खाड़ी में हंथल क्रीक में 5000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक प्रमुख ज्वारीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना की योजना बनाई गई है।

8. जैविक सामग्री

जैविक सामग्री एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो विभिन्न मानव और प्राकृतिक गतिविधियों के कार्बोनिक कचरे से निकाली जाती है। यह कई स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें लकड़ी उद्योग के उप-उत्पाद, फसले, घास और लकड़ी वाले पौधे, कृषि या वानिकी से बचे हुए पदार्थ, तेल-समृद्ध शैवाल, और नगरपालिका और औद्योगिक कचरे का जैविक घटक शामिल हैं।

जैविक सामग्री पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के लिए हीटिंग और ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से एक अच्छा विकल्प है।

9. सह-उत्पादन

सह-उत्पादन का अर्थ है एक ईंधन से ऊर्जा के दो रूप उत्पन्न करना। इनमें से एक रूप हमेशा गर्मी होना चाहिए और दूसरा बिजली या यांत्रिक ऊर्जा हो सकता है। एक पारंपरिक पावर प्लांट में, ईंधन को उच्च-दबाव भाप उत्पन्न करने के लिए एक बॉयलर में जलाया जाता है। यह भाप एक टरबाइन को चलाने के लिए उपयोग की जाती है, जो एक जनरेटर को बिजली उत्पन्न करने के लिए चलाती है।

भारत में संभावनाएँ

जैविक ऊर्जा देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का 32% बनाती है, जिसमें 70% से अधिक भारतीय जनसंख्या इसकी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए निर्भर है।

- वर्तमान में जैविक सामग्री की उपलब्धता 450-500 मिलियन टन वार्षिक अनुमानित है, जो लगभग 18000 MW की क्षमता में परिवर्तित होती है।

- इसके अतिरिक्त, देश के 550 चीनी मिलों में बागास आधारित सह-उत्पादन के माध्यम से लगभग 5000 MW की अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की जा सकती है।

10. कचरे से ऊर्जा

आज के युग में, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जीवन शैली में बदलाव के कारण कचरे की मात्रा बढ़ रही है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हाल के दिनों में, प्रौद्योगिकी के विकास ने सुरक्षित निपटान के लिए कचरे की मात्रा को कम करने और इससे बिजली उत्पन्न करने में मदद की है।

कचरे से ऊर्जा की संभावनाएं कचरे को लैंडफिल से हटाने और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती हैं।

कचरे से ऊर्जा की संभावनाएँ

भारत में सभी सीवेज से लगभग 225 MW और नगरपालिका ठोस कचरे (MSW) से लगभग 1460 MW की कुल क्षमता का अनुमान है, जो कुल मिलाकर लगभग 1700 MW बिजली में परिवर्तित होती है।

औद्योगिक कचरे से 1,300 MW की वसूली की वर्तमान क्षमता है, जो 2017 तक 2,000 MW तक बढ़ने का अनुमान है।

कचरे से ऊर्जा के लिए ग्रिड इंटरैक्टिव पावर की कुल स्थापित क्षमता 99.08 MW और ऑफ-ग्रिड पावर की 115.07 MW है।

MNRE सक्रिय रूप से परियोजनाओं पर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने को बढ़ावा दे रहा है।

11. भू-तापीय ऊर्जा

भू-तापीय उत्पादन का तात्पर्य धरती के आंतरिक कोर में संग्रहित भू-तापीय ऊर्जा या गर्मी के विशाल भंडार को पकड़ने से है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे, एक गर्म और पिघले हुए पत्थर की परत होती है जिसे 'मैग्मा' कहा जाता है।

(i) इसे कैसे पकड़ा जाता है

भू-तापीय प्रणाली उन क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं जिनमें सामान्य या सामान्य से थोड़ा अधिक भू-तापीय ग्रेडिएंट होता है।

भू-तापीय स्रोतों से ऊर्जा को पकड़ने का सबसे सामान्य तरीका प्राकृतिक "हाइड्रोथर्मल संवहन" प्रणालियों में प्रवेश करना है।

(ii) भारत में संभावनाएँ(i) प्राथमिक स्रोत: नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर, पवन और भू-तापीय। (ii) द्वितीयक स्रोत: कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के रूपांतरण द्वारा उत्पन्न की गई गैर-नवीकरणीय ऊर्जा।

- भारत के पास सौर फोटोवोल्टाइक और सौर थर्मल ऊर्जा का उपयोग करके 35 MW/km2 उत्पन्न करने की क्षमता है।

- भारत के भूमि क्षेत्र पर प्रति वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन kWh सौर ऊर्जा आती है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र प्रति दिन 4-7 kWh प्रति वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं।

- इसलिए, सौर विकिरण को गर्मी और बिजली में रूपांतरित करने के लिए दोनों प्रौद्योगिकी मार्ग (सौर थर्मल और सौर फोटोवोल्टाइक) को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, जिससे भारत में सौर ऊर्जा के लिए Huge scalability प्रदान होती है।

एक ल्यूमिनेसेंट सोलर कंसंट्रेटर (LSC) एक विशेष शीट की तरह होता है जो बड़े क्षेत्र में सूरज की रोशनी को कैद कर सकता है। यह सीधे सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने के बजाय, एक विशेष सामग्री से बनी पतली शीट का उपयोग करता है, जो आमतौर पर एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसे पॉलीमीथाइलमेथैक्रिलेट (PMMA) कहा जाता है। यह शीट छोटे कणों के साथ मिश्रित होती है जो सूरज की रोशनी के संपर्क में चमकती हैं, जैसे विशेष रंग या छोटे कण जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है।

यह चमकती हुई शीट खुद बिजली नहीं बनाती। बल्कि, यह कैद की गई सूरज की रोशनी को शीट के किनारों की ओर मार्गदर्शित करती है, जहां सौर कोशिकाएं उस प्रकाश को बिजली में बदलने के लिए इंतजार कर रही होती हैं। इसलिए, यह सूरज की रोशनी को संकेंद्रित करने और उसे उस स्थान पर चैनलाइज़ करने का एक तरीका है जहां इसे अधिक कुशलता से बिजली में बदला जा सके।

- धूप को पकड़ता है: सामग्री को अलग-अलग रंगों से सूरज की रोशनी को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। इसे एक स्पंज की तरह समझें जो पानी को सोखता है, लेकिन इस मामले में, यह सूरज की रोशनी है।

- सभी कैद की गई रोशनी को चमकाता है: एक बार जब यह सूरज की रोशनी को सोख ले, तो इसे सभी प्रकाश के रूप में छोड़ देना चाहिए। यह उस स्पंज को निचोड़ने के समान है जिससे सभी पानी निकाला जा सके।

- प्रकाश को लेने और देने के बीच बड़ा अंतर: जब यह सूरज की रोशनी को लेता है, तो यह उस समय से भिन्न होना चाहिए जब यह प्रकाश देता है। इससे प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक सूरज की रोशनी खोने में मदद मिलती है।

- लंबे समय तक बिना समस्याओं के चलता है: सामग्री को लंबे समय तक अच्छी तरह से काम करते रहना चाहिए बिना टूटे या कम प्रभावी हुए। यह एक विश्वसनीय उपकरण की तरह है जो वर्षों तक अच्छी तरह से काम करता है।

- पवन टरबाइन हवा में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। यह यांत्रिक शक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती है (जैसे अनाज पीसना या पानी पंप करना) या एक जनरेटर इस यांत्रिक शक्ति को बिजली में परिवर्तित कर सकता है। ज्यादातर टरबाइनों में तीन वायुगतिकीय रूप से डिज़ाइन की गई ब्लेड होती हैं।

- हवा की ऊर्जा दो या तीन प्रोपेलर जैसे ब्लेड को एक रोटर के चारों ओर घुमाती है जो मुख्य शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो एक जनरेटर को घुमाकर बिजली उत्पन्न करता है। पवन टरबाइन को एक टॉवर पर स्थापित किया जाता है ताकि अधिकतम ऊर्जा को कैद किया जा सके। जमीन से 100 फीट (30 मीटर) या उससे अधिक की ऊँचाई पर, वे तेज और कम अशांत हवा का लाभ उठा सकती हैं।

- हिमालयी राज्यों में नदी-आधारित परियोजनाओं और अन्य राज्यों में सिंचाई नहरों में छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की विशाल क्षमता है।

- छोटे जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता लगभग 19,750 MW है, जिसमें 5,415 स्थलों का अनुमान लगाया गया है।

- द्वादश पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार, 2011-17 अवधि में छोटे जल विद्युत परियोजनाओं से क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 2.1 GW है।

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में छोटे जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है और अगले 10 वर्षों में वर्तमान क्षमता का कम से कम 50% दोहन करने का लक्ष्य रखता है।

भू-तापीय जनरेशन का अर्थ है पृथ्वी के आंतरिक कोर में संग्रहीत विशाल गर्मी के भंडार का उपयोग करना। पृथ्वी की सतह के नीचे, एक गर्म और पिघली हुई चट्टान की परत होती है जिसे 'मैग्मा' कहा जाता है। वहां गर्मी निरंतर उत्पन्न होती है, ज्यादातर स्वाभाविक रूप से रेडियोधर्मी सामग्रियों जैसे यूरेनियम और पोटेशियम के क्षय से। (i) इसे कैसे कैद किया जाता है

|

4 videos|266 docs|48 tests

|