जलवायु: पर्यावरण और आपदा प्रबंधन | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

परिचय

जलवायु क्षेत्र को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थलीय और जलवायु पारिस्थितिक तंत्र के बीच संक्रमण में होते हैं, जहाँ जल स्तर सामान्यतः भूमि की सतह के निकट या उसके पास होता है और यह उथले पानी से ढका होता है। यह भूमि क्षेत्र पानी से संतृप्त होती है, चाहे वह स्थायी हो या मौसमी, जिससे यह एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएँ ग्रहण कर लेती है। जलवायु क्षेत्रों को अन्य भूमि रूपों या जल निकायों से अलग करने वाला प्रमुख कारक जलवायु पौधों की विशेषता वाली वनस्पति है, जो अद्वितीय हाइड्रिक मिट्टी (एनीरोबिक स्थितियों के साथ संतृप्त मिट्टी) के अनुकूलित होती है। रामसर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण संधि के तहत, जलवायु क्षेत्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- अनुच्छेद 1.1. जलवायु क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो दलदली, फेन, पीटभूमि या जल, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जिनमें पानी स्थिर या बहने वाला, मीठा, खारी या नमकीन होता है, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र शामिल हैं, जिसकी गहराई निम्न ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती।

- अनुच्छेद 2.1. जलवायु क्षेत्र में जलवायु के निकटवर्ती तटवर्ती और तटीय क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है, और छह मीटर से गहरे समुद्री जल के द्वीप या निकाय जो जलवायु क्षेत्र के भीतर स्थित होते हैं।

वर्गीकरण

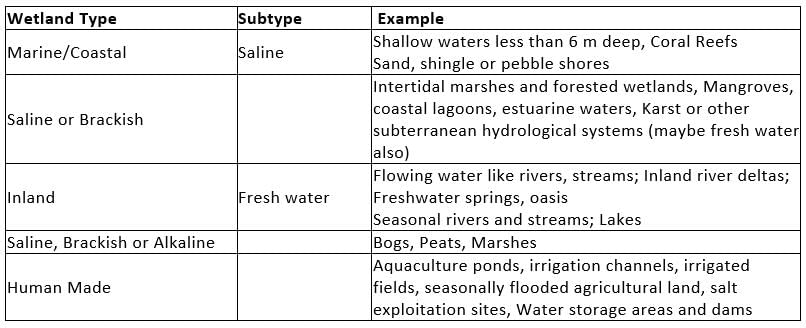

गंदे क्षेत्र (Wetland) वर्गीकरण के कई तरीके हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार, तीन प्रमुख श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं:

- समुद्री/तटीय गंदे क्षेत्र

- आंतरिक गंदे क्षेत्र

- मानव-निर्मित गंदे क्षेत्र

इनका उप-विभाजन पानी के प्रकार के अनुसार किया जाता है: मीठा/नमकीन/खारी/क्षारीय; आगे इन्हें स्थायी या अस्थायी होने के आधार पर भी उप-विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण:

गंदे क्षेत्रों के चार मुख्य प्रकार

➤ मार्श

- मार्श एक ऐसा गंदा क्षेत्र है जो जड़ी-बूटियों द्वारा नियंत्रित होता है, न कि लकड़ीदार पौधों द्वारा। मार्श अक्सर झीलों और नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं, जहाँ ये जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक संक्रमण बनाते हैं। इनमें अक्सर घास, rushes या reeds का वर्चस्व होता है। यदि लकड़ीदार पौधे उपस्थित होते हैं, तो वे अक्सर छोटे झाड़ियाँ होती हैं।

➤ स्वैम्प

- स्वैम्प एक ऐसा गंदा क्षेत्र है जो वन्य है। स्वैम्प धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल से विशेषता प्राप्त करते हैं। ये आमतौर पर निकटवर्ती नदियों या झीलों के साथ जुड़े होते हैं। स्वैम्प का पानी मीठा, खारी पानी या समुद्री पानी हो सकता है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्वैम्प प्रमुख नदियों जैसे अमेज़न, मिसिसिपी और कांगो के किनारे पाए जाते हैं। पीट स्वैम्प वन ऐसे स्वैम्प वन हैं जहाँ जलभराव वाली मिट्टी लकड़ी के मलबे को पूरी तरह से विघटित होने से रोकती है, जिससे समय के साथ एक मोटी परत में अम्लीय पीट बनता है।

➤ मायर

- मायर एक ऐसा गंदा क्षेत्र है जिसमें वन आवरण नहीं होता, और यह पीट बनाने वाले पौधों द्वारा नियंत्रित होता है। मायर के दो प्रकार होते हैं:

बोग

बोग एक ऐसा मायर है जो पीट का संचय करता है। बोग एक गुंबद के आकार का भू-आकृति है, जो आसपास के परिदृश्य से ऊँचा होता है, और अपनी अधिकांश जल आपूर्ति वर्षा से प्राप्त करता है। बोग में सड़ने वाले पौधों की सामग्री का क्रमिक संचय कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। इसकी विशेषता अम्लीय सतह का पानी है, जो पोषक तत्वों में कम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की ठंडी, समशीतोष्ण बोरियल जलवायु की विशेषताएँ हैं।

फेन

बोग से भिन्नता यह है कि फेन को भूतल जल और वर्षा दोनों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है और इसलिए, यह थोड़ा अम्लीय, तटस्थ या क्षारीय होता है। यह खनिजों में अपेक्षाकृत समृद्ध होता है। यह एक ढलान, समतल या एक अवसाद पर स्थित होता है। यह पश्चिमी यूरोप जैसे ठंडे जलवायु के क्षेत्रों की विशेषताएँ भी रखता है।

जलवायु का पारिस्थितिकी

आकार और अन्य विशेषताओं में उनकी विस्तृत भिन्नता के बावजूद, जलवायु विशेष विशिष्टताओं को साझा करती है। ये संरचनात्मक (जल, उपस्रोत, जीवाणु) या कार्यात्मक (पोषक चक्र, जल संतुलन, जैविक उत्पादन) हो सकती हैं। जलवायु न तो जल-आधारित होती है और न ही स्थल-आधारित। जलवायु में गहरे जल प्रणालियों की कुछ समान विशेषताएँ हैं जैसे कि अल्गी, कशेरुक और अकशेरुक प्रजातियाँ। अधिकांश जलवायु स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ उन पौधों की विविधता साझा करती हैं जो संवहनी पौधों द्वारा प्रमुख होती हैं, हालाँकि जलवायु की प्रजातियों की संरचना आमतौर पर ऊँचाई वाले क्षेत्रों से भिन्न होती है। जलवायु अक्सर स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों (जैसे ऊँचाई वाले जंगल और घास के मैदान) और जल प्रणालियों (जैसे झीलें, नदियाँ, और मुहाने) के बीच के इंटरफ़ेस पर पाई जाती है।

➤ हाइड्रोलॉजी

- हाइड्रोलॉजी जलवायु के अबीओटिक और जैविक विशेषताओं को नियंत्रित करती है (और इसके द्वारा प्रभावित होती है)।

- अबीओटिक विशेषताएँ जैसे कि मिट्टी का रंग, बनावट, और जल की गुणवत्ता जल के वितरण और गति पर निर्भर करती हैं।

- यह प्रजातियों की विविधता, उत्पादकता, कार्बनिक पदार्थ के संचय की दर, और पोषक चक्र पर प्रभाव डालकर जलवायु पारिस्थितिकी प्रणालियों की संरचना और कार्य को प्रभावित करती है।

- जलवायु में प्रवाह के स्रोत मुख्यतः वर्षा, सतही जल, और भूतल जल होते हैं।

- जल जलवायु से वाष्पीकरण, सतही प्रवाह, और उप-सतही जल के प्रवाह द्वारा बाहर निकलता है।

- हाइड्रोडायनामिक्स (जल का एक जलवायु से गुजरना और बाहर निकलना) जल स्तर में समयिक परिवर्तन (हाइड्रोपीरियड) को प्रभावित करता है।

- हाइड्रोलॉजी लंबे समय तक बाढ़ के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में प्रजातियों की विविधता को सीमित कर सकती है जबकि भिन्न हाइड्रोपीरियड वाले क्षेत्रों में इसे बढ़ा सकती है।

- इसी तरह, स्थायी रूप से बाढ़ वाले, स्थिर जलवायु में उत्पादकता आमतौर पर धीमी प्रवाह वाली, मौसमी बाढ़ वाले जलवायु की तुलना में कम होती है।

➤ मिट्टी की अम्लता/क्षारता

कम खनिज सामग्री वाले क्षेत्र कम पोषक तत्व और कम pH का उत्पादन करते हैं। अम्लीय परिस्थितियाँ अधिकांश पौधों की पोषक तत्व लेने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती हैं।

➤ ऑक्सीजन की उपलब्धता

- जलवायु मिट्टी के जल से भर जाने या संतृप्त होने से एरोबिक स्थितियाँ बनती हैं क्योंकि ऑक्सीजन उस गति से समाप्त होती है जिस गति से इसे विसरण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

जल निकासी समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र

जल निकासी में पानी और एरोबिक स्थितियों के प्रचुरता के कारण, वहाँ रहने वाले जीव, विशेषकर जड़ वाले पौधे, बाढ़ के द्वारा उत्पन्न तनावों का सामना करने के लिए अद्वितीय अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। ये अनुकूलन, जैसे कि दबावित गैस प्रवाह, ऑक्सीकृत जड़ क्षेत्रों का निर्माण, और एरोबिक श्वसन, जल निकासी के पौधों को अन्यथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में उत्पादक बने रहने की अनुमति देते हैं, जिससे जल निकासी दुनिया के सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक बन जाती है। यह उच्च प्राथमिक उत्पादन, बदले में, उच्च द्वितीयक उत्पादन दरों का समर्थन करता है।

मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति का एक उदाहरण हैं, जो जल निकासी की परिस्थितियों के लिए कई अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। इस वातावरण में जीवित रहने के लिए एक पौधे को नमक, तापमान, और नमी की विस्तृत श्रृंखलाओं का सामना करना होगा, साथ ही कई अन्य प्रमुख पर्यावरणीय कारकों को सहन करना होगा — इसलिए केवल कुछ विशेष प्रजातियाँ मैंग्रोव पेड़ समुदाय का निर्माण करती हैं।

कुछ अनुकूलन निम्नलिखित हैं:

- वे नमक सहिष्णु होते हैं, जिन्हें हैलोफाइट्स भी कहा जाता है। उनके पास जटिल नमक निस्पंदन प्रणाली और जटिल जड़ प्रणाली होती है ताकि वे समुद्री जल में डूबने और लहरों के प्रभाव का सामना कर सकें। वे कोशिका वैक्यूओल्स में नमक भी संग्रहित कर सकते हैं।

- कम ऑक्सीजन (एनोक्सिक) स्थितियों के लिए अनुकूलित – प्नेमेटोफोर्स, जो विशेषीकृत जड़ जैसी संरचनाएँ हैं जो सांस लेने के लिए मिट्टी से बाहर निकलती हैं। वे सीधे गैसों जैसे नाइट्रोजन को भी अवशोषित करते हैं और उन्हें संग्रहित करते हैं।

- लेन्टिसेल्स उन छिद्रों को कहते हैं जो छाल में होते हैं और हवा को अवशोषित करने में मदद करते हैं।

- बट्रेस जड़ें, जो पार्श्व सतह की जड़ों के वायवीय विस्तार हैं और केवल कुछ प्रजातियों में बनती हैं। बट्रेस जड़ें पेड़ को स्थिर रखती हैं, विशेषकर उथले, संतृप्त, पोषक तत्वों-गरीब मिट्टी में।

- विविपेरी अंकुरण – बीज माता-पिता के पेड़ से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं, जबकि अधिकांश अन्य पौधों के बीज मिट्टी में अंकुरित होते हैं। जब ये परिपक्व होते हैं, इसे प्रोपैगुल कहा जाता है, जो पानी में गिरता है और इसे ले जाता है। इसी तरह संतति का अस्तित्व सुनिश्चित होता है।

- स्टोमेटा के उद्घाटन को सीमित करके पानी के नुकसान को कम करना।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक निश्चित मैंग्रोव वनस्पति में केवल कुछ पेड़ की प्रजातियाँ होती हैं (सबसे सामान्य Rhizophora है), और यह भी स्पष्ट क्षेत्रीयता दिखाती है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र जैव विविधता बहुत उच्च होती है।

जल निकासी का महत्व

पृथ्वी की सतह का केवल 6% कवर करते हुए, जलवायु क्षेत्रों ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक असमान रूप से उच्च संख्या प्रदान की है, इसके अलावा जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, जलवायु क्षेत्र बाढ़ों को कम करते हैं, तटीय क्षेत्रों को तूफानों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जल गुणवत्ता में सुधार करते हैं, भूजल जलाशयों को पुनः चार्ज करते हैं, सामग्री के लिए सिंक, स्रोत या रूपांतरक के रूप में कार्य करते हैं, और मानव उपयोग के लिए खाद्य एवं अन्य वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। क्षेत्रीय जलवायु क्षेत्र बड़े परिदृश्यों का अभिन्न हिस्सा होते हैं; इन परिदृश्यों में लोगों के लिए उनके कार्य और मूल्य उनके विस्तार और स्थान पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक जलवायु क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय होता है।

जलवायु क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग:

- एक्वाकल्चर: जलवायु क्षेत्रों का उपयोग मानव उपभोग और औषधियों के लिए मछलियों/जलीय जीवों को एकत्र करने के लिए किया जाता है।

- बाढ़ नियंत्रण: ये अतिरिक्त जल को अवशोषित करने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं।

- भूजल पुनःपूर्ति: सतही जल, जो जलवायु प्रणाली में दृश्यमान जल है, केवल समग्र जल चक्र का एक हिस्सा है, जिसमें वायुमंडलीय जल और भूजल भी शामिल हैं। जलवायु प्रणाली सीधे भूजल से जुड़ी होती है और यह भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल की मात्रा और गुणवत्ता का महत्वपूर्ण नियामक है।

- तटरेखा स्थिरीकरण और तूफान सुरक्षा: ज्वारीय और अंतर्ज्वारीय जलवायु प्रणाली तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरीकरण करती हैं। कोरल रीफ और मंग्रोव तटीय तट को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- पोषक तत्व संरक्षण: जलवायु वनस्पति परिवेश के मिट्टी और जल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित और संग्रहित करती है।

- स्लज के जाल

- जल शुद्धिकरण: कई जलवायु प्रणाली में जैवफिल्टर, जलपादप और जीव होते हैं जो पोषक तत्व अवशोषण की क्षमताओं के अलावा, कीटनाशकों, औद्योगिक अपशिष्ट, और खानन गतिविधियों से आए विषाक्त पदार्थों को हटाने की क्षमता रखते हैं।

- जैव विविधता के जलाशय

- जलवायु क्षेत्र उत्पाद: एक्वाकल्चर उत्पादों के अलावा, जलवायु प्रणाली स्वाभाविक रूप से विभिन्न वनस्पतियों और अन्य पारिस्थितिकी उत्पादों का उत्पादन करती हैं जिन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकत्र किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद: चावल, सागो पाम, नीपा पाम, मंग्रोव से शहद, ईंधन लकड़ी, नमक (समुद्री जल को वाष्पित करके उत्पादित), पशु चारा, पारंपरिक औषधियां (जैसे, मंग्रोव की छाल से), वस्त्रों के लिए फाइबर, रंग, और टैनिन।

- संस्कृतिक मूल्य

- मनोरंजन और पर्यटन

- जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन: जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके पास कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता के माध्यम से कमी के प्रभाव होते हैं, और जल को संग्रहित और विनियमित करने की क्षमता के माध्यम से अनुकूलन के प्रभाव होते हैं। हालाँकि, तटीय जलवायु क्षेत्र, जैसे उष्णकटिबंधीय मंग्रोव और समशीतोष्ण नमक दलदल, नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) के उत्सर्जक भी होते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में, पीट-स्वैम्प वन और मिट्टी CO2 के स्रोत होते हैं। चावल के खेत मीथेन के स्रोत होते हैं।

जलवायु क्षेत्र जैव विविधता के जलाशय के रूप में

आर्द्रभूमियाँ सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता के सबसे समृद्ध स्थान माने जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव-जंतुओं का घर होते हैं।

- वनस्पति: आर्द्रभूमियों में सैकड़ों पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें काई, जड़ी-बूटियाँ, फर्न, rushes, sedges, घास (seagrass और eelgrass), reeds, झाड़ियाँ और पेड़ शामिल हैं। आर्द्रभूमि के पौधे एक आर्द्रभूमि के जलविज्ञान के अनुसार अनुकूलित होते हैं। कुछ पौधों को प्रजनन के लिए गीले और सूखे चक्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि नदी के लाल गम। अन्य पौधों को जीवित रहने के लिए निरंतर जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि sedges और rushes जैसे जल पौधे, seagrasses जैसे समुद्री पौधे, और काई जैसे ठंडे जलवायु के पौधे।

- जीव-जंतु:

- (i) मछलियाँ आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों पर किसी भी अन्य प्रकार के आवास की तुलना में अधिक निर्भर होती हैं। उष्णकटिबंधीय मछली की प्रजातियों को महत्वपूर्ण हैचरी और नर्सरी क्षेत्रों के लिए mangroves की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए कोरल रीफ प्रणाली की।

- (ii) उभयचर जैसे कि मेंढक को प्रजनन और भोजन के लिए दोनों स्थलीय और जलीय आवासों की आवश्यकता होती है।

- (iii) सरीसृप जैसे कि अलिगेटर और काक्रोच सामान्य सरीसृप प्रजातियाँ हैं।

- (iv) स्तनधारी जैसे कि बीवर, स्वैम्प खरगोश, और पैंथर।

- (v) मोनोट्रीम्स (जो अंडे देते हैं) जैसे कि प्लेटिपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।

- (vi) कीट और अव्यक्त जीव आर्द्रभूमियों में ज्ञात 100,000 प्रजातियों में से आधे से अधिक का कुल प्रतिनिधित्व करते हैं।

- (vii) पक्षी: आर्द्रभूमियाँ जलपक्षियों (बतख, हंस, और हंस), grebes, pelicans, आदि जैसे पक्षियों का आवास हैं। ये प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम स्थलों के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं। जलीय वनस्पति विशेष रूप से भारत में जलपक्षियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्दियों में, प्रवासी जलपक्षी पोषक तत्वों से भरपूर बीजों, जड़ों और कंदों की खोज करते हैं। निवासी जलपक्षी साल भर विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति पर भोजन कर सकते हैं।

- काई: काई प्राकृतिक रूप से आंतरिक झीलों, इंटरटाइडल क्षेत्रों, और नम मिट्टी जैसे आवासों में पाई जाती है और यह जीवों, मछलियों, और अव्यक्त जीवों के लिए एक समर्पित खाद्य स्रोत प्रदान करती है।

भारत में आर्द्रभूमियों का वितरण

भारत में प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ उच्च-ऊंचाई वाले हिमालयी झीलों से लेकर प्रमुख नदी प्रणालियों के बाढ़ के मैदानों में स्थित आर्द्रभूमियों, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की खारिज और अस्थायी आर्द्रभूमियों, तटीय आर्द्रभूमियों जैसे लैगून, बैकवाटर और मुहाने, मैंग्रोव दलदलों, कोरल रीफ्स, और समुद्री आर्द्रभूमियों तक फैली हुई हैं। बोग्स, फेन्स और विशिष्ट नमकीन मार्श को छोड़कर, भारतीय आर्द्रभूमियाँ पारिस्थितिकी तंत्र के सभी प्रकारों को कवर करती हैं। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आर्द्रभूमियों के अलावा, एक बड़ी संख्या में मानव-निर्मित आर्द्रभूमियाँ भी जीव-जंतु और वनस्पति विविधता में योगदान करती हैं। ये मानव-निर्मित आर्द्रभूमियाँ सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई हैं और इनकी संख्या काफी अधिक है। विभिन्न जलाशयों, उथले तालाबों और कई टैंकों ने आर्द्रभूमि जैव विविधता का समर्थन किया है और देश की आर्द्रभूमि संपत्ति में वृद्धि की है। अनुमान है कि केवल मीठे पानी की आर्द्रभूमियाँ भारत में ज्ञात जैव विविधता के 20 प्रतिशत का समर्थन करती हैं।

अधिकांश अंतर्देशीय आर्द्रभूमियाँ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तापी पर निर्भर करती हैं। ये गुजरात और राजस्थान के गर्म शुष्क क्षेत्रों, पूर्व और पश्चिम तटों के डेल्टाई क्षेत्रों, मध्य भारत के उच्च भूमि क्षेत्रों, दक्षिण प्रायद्वीप भारत के गीले आर्द्र क्षेत्रों और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों में स्थित हैं।

भारत में आर्द्रभूमियाँ देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7% हिस्सा हैं। इसमें से, अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों का क्षेत्र 69%, तटीय आर्द्रभूमियों का 27%, और अन्य आर्द्रभूमियाँ (2.25 हेक्टेयर से छोटी) 4% हैं। प्रत्येक प्रकार की आर्द्रभूमि के औसत क्षेत्र के संदर्भ में, प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमियों का क्षेत्र सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात के संदर्भ में, गुजरात का अनुपात सबसे अधिक (17.5%) है और मिजोरम का अनुपात सबसे कम (0.66%) है। भारत के संघ शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप का अनुपात सबसे अधिक (लगभग 96%) है और चंडीगढ़ का अनुपात सबसे कम (3%) है।

➤ भारतीय जलवायु क्षेत्रों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

- हिमालयी जलवायु क्षेत्र: लद्दाख और ज़ांस्कर (पांगोंग त्सो, त्सो मोराड, शैटो, नूरीचान, चुषुल और हैंले मार्श); कश्मीर घाटी (डल, अंचर, वुलर, हेगम, मालगम, हौकरसर, और क्रांचु झीलें); केंद्रीय हिमालय (नैनीताल, भीमताल, और नौकुचियाताल); पूर्वी हिमालय (सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कई जलवायु क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बील)।

- इंडो-गंगetic जलवायु क्षेत्र: इंडो-गंगetic बाढ़ का मैदान भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रणाली है, जो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसमें हिमालयीन तराई और इंडो-गंगetic मैदानों के जलवायु क्षेत्र शामिल हैं।

- तटीय जलवायु क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और गुजरात के 7500 किमी लंबे तटरेखा के साथ विशाल इंटरटाइडल क्षेत्र, मैंग्रोव और लैगून; सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल, अंडमान और निकोबार द्वीप; कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के अपतटीय प्रवाल भित्तियाँ।

- डेक्कन: कुछ प्राकृतिक जलवायु क्षेत्र, लेकिन लगभग हर गाँव में अनगिनत छोटे और बड़े जलाशय और कई पानी के भंडारण टैंक हैं।

जलवायु पारिस्थितिकी को खतरा

जलवायु क्षेत्रों को अक्सर परिदृश्य के किडनी के रूप में वर्णित किया जाता है। जलविज्ञान संबंधी परिस्थितियाँ सीधे रासायनिक और भौतिक गुणों को संशोधित या बदल सकती हैं जैसे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता, सब्सट्रेट की ऑक्सीजन की डिग्री, मिट्टी की लवणता, तलछट के गुण और pH। ये संशोधन जैविक प्रतिक्रिया पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जिनसे प्रजातियों की संरचना और समृद्धि तथा पारिस्थितिकी उत्पादकता में परिवर्तन होता है। विशेष रूप से पक्षियों की घनत्व किसी विशेष जलवायु क्षेत्र की पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का सटीक संकेत है। जलवायु क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक संकटग्रस्त आवासों में से एक हैं और कई मानवजनित दबावों का सामना कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या, भूमि उपयोग/भूमि आवरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन, विकास परियोजनाओं की बाढ़, औद्योगिकीकरण और जलाशयों का अनुचित उपयोग सभी ने देश के जलवायु संसाधनों में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बना है। सबसे महत्वपूर्ण खतरा कृषि से आया है। असंतुलित स्तरों पर चराई और मछली पकड़ने की गतिविधियों ने भी जलवायु क्षेत्रों के विघटन का परिणाम दिया है। भारत में कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त जलवायु क्षेत्र हैं - डल झील, लोकटक झील, वुलर झील, नमकीन झीलों की दलदल, हरिके झील, सुंदरबन, दक्षिणी कच्छ की खाड़ी, कर्नाटका तट के मुहाने, खंभात की खाड़ी, डिपोर भील, अंडमान और निकोबार द्वीपों में जलवायु क्षेत्र।

भारत में आर्द्रभूमि की हानि के कारण

➤ मानवजनित कारण

- कृषि, वानिकी और मच्छर नियंत्रण के लिए जल निकासी

- परिवहन और खाद्य सुरक्षा के लिए खुदाई और नदियों का चैनलाइजेशन

- ठोस अपशिष्ट निपटान, सड़कों के लिए भराई

- जल कृषि/मरीन खेती के लिए संरक्षण

- बाढ़ नियंत्रण के लिए डाइक, बांध और समुद्री दीवारों का निर्माण

- घरेलू सीवेज से कीटनाशकों, हर्बिसाइड्स, पोषक तत्वों का प्रवाह

- पीट, कोयला, कंकड़, फास्फेट और अन्य खनिजों के लिए आर्द्रभूमियों का खनन

- भूजल का निष्कर्षण

- बांधों, गहरे चैनलों द्वारा उपजीविका का विभाजन

- नहरों, सड़कों और अन्य संरचनाओं द्वारा हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन

- भूजल, तेल, गैस और अन्य खनिजों के निष्कर्षण के कारण धंसना

➤ प्राकृतिक कारण

- धंसना

- समुद्र स्तर में वृद्धि

- सूखा

- चक्रवात और अन्य तूफान

- क्षरण

- जैविक प्रभाव (प्राकृतिक और व्यवधानों के कारण प्रेरित)

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण प्रयास

भारत में, आर्द्रभूमियों को अक्सर अलग-थलग देखा जाता है और ये जल संसाधन प्रबंधन और विकास योजनाओं में hardly शामिल होते हैं। आर्द्रभूमियाँ किसी विशेष प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आतीं। इन पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण और वन मंत्रालय के हाथों में है। हालांकि भारत रामसर सम्मेलन और जैव विविधता के सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। कुछ आर्द्रभूमियाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के निर्माण के बाद संरक्षित की गई हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए विभिन्न मंत्रालयों, ऊर्जा, उद्योग, मत्स्य पालन, राजस्व, कृषि, परिवहन और जल संसाधनों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

संरक्षण कानून और सरकारी पहलकदमी

हालांकि भारत में जलवायु संरक्षण के लिए कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है, यह कई अन्य कानूनी उपकरणों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, जैसे - भारतीय मत्स्य अधिनियम – 1857, भारतीय वन अधिनियम – 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम – 1972, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम – 1974, 1977, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम – 1986, तटीय क्षेत्र नियमन अधिसूचना – 1991, आदि। इन अधिनियमों के तहत प्रावधान जल गुणवत्ता की सुरक्षा और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचना से लेकर देश के जल निकायों की वनस्पति, जीव जन्तु और पक्षी विविधता को संरक्षित, बनाए रखने और बढ़ाने में योगदान करते हैं। हालाँकि, इन कानूनी उपकरणों में विशेष रूप से जलवायु शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण कार्यक्रम (NWCP)

भारत सरकार ने 1985/86 में संबंधित राज्य सरकार के साथ करीबी सहयोग में राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण कार्यक्रम (NWCP) को क्रियान्वित किया। कार्यक्रम के तहत, मंत्रालय द्वारा अब तक 115 जलवायु क्षेत्र पहचाने गए हैं जिन्हें तत्काल संरक्षण और प्रबंधन पहलकदमी की आवश्यकता है (इनमें 26 रामसर स्थलों शामिल हैं)। यह योजना देश में जलवायु के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए है ताकि इनके और अधिक विघटन को रोका जा सके। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- देश में जलवायु के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देश स्थापित करना;

- प्राथमिक जलवायु क्षेत्रों में तीव्र संरक्षण उपाय करना;

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना; और

- भारतीय जलवायु का एक सूची तैयार करना।

जलवायु के संरक्षण और प्रबंधन का मुख्य दायित्व राज्य/संघ शासित प्रदेशों पर है, जो उस क्षेत्र के भौतिक स्वामित्व में हैं। योजना के तहत जलवायु की पहचान के बाद, राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 3-5 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक व्यापक प्रबंधन कार्य योजना (MAPs) प्रस्तुत करनी चाहिए। इस योजना के तहत, मंत्रालय विभिन्न जलवायु संरक्षण पहलुओं पर शैक्षणिक/प्रबंधकीय/अनुसंधान संस्थानों द्वारा बहु-विषयक अनुसंधान परियोजनाओं को भी प्रायोजित करता है ताकि MAP के कार्यान्वयन को अधिक वास्तविक तरीके से पूरा किया जा सके। 1993 में, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) को NWCP से निकाला गया ताकि विशेष रूप से शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में स्थित झीलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जो मानवजनित दबावों का सामना कर रही हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006

ने आर्द्रभूमियों के महत्व को कई पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करने में पहचाना। नीति ने स्वीकार किया कि देश में आर्द्रभूमि के नियमन का कोई औपचारिक प्रणाली नहीं है, जो कि रामसर स्थलों के संदर्भ में किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बाहर है, और इस प्रकार पहचानी गई मूल्यवान आर्द्रभूमियों के लिए एक कानूनी रूप से लागू नियामक तंत्र की आवश्यकता है, ताकि उनकी गिरावट को रोका जा सके और उनके संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के निर्देशों और राष्ट्रीय वन आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिसूचित किया। इसके तहत, केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण (CWRA) का गठन किया गया। ये नियम आर्द्रभूमियों के भीतर पुनः प्राप्ति, आस-पास उद्योग स्थापित करने, ठोस अपशिष्ट डालने, खतरनाक पदार्थों का निर्माण या भंडारण, बिना उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन, कोई भी स्थायी निर्माण आदि जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यह उन गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है (जो राज्य सरकार की सहमति के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी) जैसे हाइड्रोलिक परिवर्तन, अस्थायी चराई, संसाधनों की कटाई, उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन, जल कृषि, कृषि और खुदाई।

इसके तहत शामिल आर्द्रभूमियाँ हैं:

- रामसर सम्मेलन के तहत चयनित आर्द्रभूमियाँ;

- पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्द्रभूमियाँ;

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियाँ;

- उच्च ऊँचाई वाली आर्द्रभूमियाँ (2500 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर, जिसका क्षेत्र पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है);

- 2500 मीटर से नीचे की आर्द्रभूमि परिसरों का क्षेत्र 500 हेक्टेयर या उससे अधिक;

- और कोई अन्य आर्द्रभूमि जो प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई हो (आर्द्रभूमि नियम, 2010)।

➤ आलोचना

- हाल ही में आए राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद, अधिकांश जलवायु क्षेत्रों को नीति प्रक्रिया में अनदेखा किया गया है। नियम परंपरागत अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं, जो आजीविका के लिए जलवायु क्षेत्रों पर है, जबकि वे ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का नियंत्रण वास्तव में आजीविका गतिविधियों के लिए रोकने वाला हो सकता है। नियम समुदाय और स्थानीय हितधारकों के समूहों की जलवायु क्षेत्रों के प्रबंधन में भागीदारी को सीमित करते हैं। यह रामसर सम्मेलन के खिलाफ है, जो स्थानीय और स्वदेशी समुदायों की सक्रिय और सूचित भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चूंकि कुल जलवायु क्षेत्रों का केवल एक छोटा हिस्सा संरक्षण के लिए लिया गया है और उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ता खतरा है, इसलिए अन्य पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्रों की पहचान और सुरक्षा आवश्यक है। इसके अलावा, जलवायु क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में बदलाव को नियंत्रित करना और उन्हें प्रदूषित होने से रोकना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी जलविज्ञान और पारिस्थितिकीय संपूर्णता बनाए रखी जा सके। दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक प्रभावी और सही जल गुणवत्ता निगरानी योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण रणनीति

राष्ट्रीय जलवायु रणनीति में शामिल होना चाहिए:

- संरक्षण और सहयोगी प्रबंधन

- हानि की रोकथाम और पुनर्स्थापना को बढ़ावा देना

- सतत प्रबंधन

➤ इनमें शामिल हैं:

- संरक्षण: आज की प्राथमिक आवश्यकता मौजूदा जलवायु क्षेत्रों की रक्षा करना है। हजारों जलवायु क्षेत्र हैं जो जैविक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन जिनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है।

- योजना बनाना, प्रबंधन और निगरानी: जो जलवायु क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के तहत आते हैं, उनके पास प्रबंधन योजनाएँ हैं लेकिन अन्य के पास नहीं हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए स्थानीय समुदाय और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर एक प्रभावी प्रबंधन योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इन जलवायु प्रणालियों की सक्रिय निगरानी समय के साथ आवश्यक है।

- व्यापक सूची: भारतीय जलवायु क्षेत्रों की कोई व्यापक सूची नहीं है। सूची में पौधों, जानवरों, और जैव विविधता के साथ-साथ जलवायु के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मूल्य शामिल होना चाहिए। इसे समुदाय के विभिन्न हितधारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

- कानून: जबकि कई कानून जलवायु क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से इन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है और जलवायु क्षेत्रों के लिए खतरों को उजागर करना आवश्यक है और उचित उपाय तैयार किए जाने चाहिए।

- समन्वित दृष्टिकोण: चूंकि जलवायु क्षेत्र एक सामान्य संपत्ति हैं जिनका बहु-उपयोग है, इसलिए उनकी रक्षा और प्रबंधन भी एक सामान्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। जलवायु मुद्दों पर संघर्ष को हल करने के लिए एक उपयुक्त मंच स्थापित किया जाना चाहिए।

- शोध: इन पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए राष्ट्रीय रणनीति के निर्माण में शोध की आवश्यकता है। यह योजनाकारों के लिए प्रदूषण के शमन के लिए रणनीतियाँ तैयार करने में सहायक हो सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान योजनाकारों को आर्थिक मूल्यों और लाभों को समझने में मदद करेगा, जो कि प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और योजना प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा।

- जागरूकता निर्माण: इन जलवायु क्षेत्रों की रक्षा में किसी भी सतत सफलता को प्राप्त करने के लिए, सामान्य जनता, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट संस्थानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माताओं, साथ ही साइट प्रबंधकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। चूंकि देश के जलवायु क्षेत्र साझा हैं, संसाधन प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है।

➤ योजना बनाना, प्रबंधन और निगरानी: जो जलवायु क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के तहत आते हैं, उनके पास प्रबंधन योजनाएँ हैं लेकिन अन्य के पास नहीं हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए स्थानीय समुदाय और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर एक प्रभावी प्रबंधन योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इन जलवायु प्रणालियों की सक्रिय निगरानी समय के साथ आवश्यक है।

जागरूकता निर्माण: इन जलवायु क्षेत्रों की रक्षा में किसी भी सतत सफलता को प्राप्त करने के लिए, सामान्य जनता, शैक्षणिक और कॉर्पोरेट संस्थानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माताओं, साथ ही साइट प्रबंधकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। चूंकि देश के जलवायु क्षेत्र साझा हैं, संसाधन प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है।

➤ शोध विधि

- रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) विधियों का संयोजन जलाशय संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी उपकरण हैं। इस अनुप्रयोग में जल संसाधन मूल्यांकन, जलविज्ञान मॉडलिंग, बाढ़ प्रबंधन, जलाशय क्षमता सर्वेक्षण, जल संसाधन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन और निगरानी, और जल गुणवत्ता मानचित्रण और निगरानी शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत एक मेगा-विविधता वाला देश है, जिसने अब तक केवल 26 स्थलों को सीमांकित किया है। हमारे जलाशय संरक्षण प्रयासों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके अलावा, हमारे संरक्षण नैतिकता में एक पैरेडाइम शिफ्ट की भी आवश्यकता है। यह परिवर्तन उस संसाधन के संरक्षण की स्वभाव के कारण है जिसे संरक्षित किया जा रहा है। चूंकि जलाशय एक सामान्य संपत्ति संसाधन हैं, इसलिए प्रमुख हितधारकों को प्रक्रिया में शामिल किए बिना पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा या संरक्षण करना एक कठिन कार्य है। जलाशयों की गतिशील प्रकृति प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसर्स और कम लागत वाले, सुलभ GIS उपकरणों के व्यापक और निरंतर उपयोग की आवश्यकता को दर्शाती है।

- सबसे अधिक स्थलों वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें 170 स्थल हैं, और सबसे बड़े क्षेत्र वाले जलाशयों वाला देश बोलीविया है, जिसमें 140,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है।

- हाल ही में आयोजित COP12 पुंटा डेल एस्ट, उरुग्वे में 2015 में हुआ। COP13 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में होगा।

- सदियों विकास लक्ष्यों (MDGs) ने विभिन्न क्षेत्रों से जलाशय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की थी, जो सतत विकास और मानव कल्याण को बेहतर बनाने के संदर्भ में है।

- जलाशय स्वाभाविक रूप से हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, सिवाय अंटार्कटिका के, जिनमें सबसे बड़े अमेज़न नदी बेसिन, पश्चिम साइबेरियाई मैदान, और पेंटानल (दक्षिण अमेरिका) शामिल हैं।

- रैमसर सूची में हाल ही में जोड़ा गया जलाशय नलसरोवर पक्षी अभयारण्य है, जो गुजरात में है।

जलाशयों पर कन्वेंशन, जो 1971 में रैमसर, ईरान में हस्ताक्षरित हुआ, एक अंतर-सरकारी संधि है जो जलाशयों और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा प्रदान करती है। वर्तमान में, इस कन्वेंशन के लिए 169 अनुबंधित पक्ष हैं, जिनमें 2,234 जलाशय स्थल हैं, जो कुल 215 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जिन्हें रैमसर सूची में अंतरराष्ट्रीय महत्व के जलाशयों के रूप में शामिल किया गया है। रैमसर कन्वेंशन एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है जो एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। रैमसर जलाशयों पर कन्वेंशन को इस उद्देश्य से विकसित किया गया था कि जलाशय आवासों के गायब होने की दर पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जा सके, आंशिक रूप से उनके महत्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं की समझ की कमी के कारण। जो सरकारें इस कन्वेंशन में शामिल होती हैं, वे जलाशय के नुकसान और अवनति के इतिहास को उलटने में सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही हैं। इसके अलावा, कई जलाशय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हैं जो दो या अधिक देशों की सीमाओं को पार करते हैं या उन नदी बेसिनों का हिस्सा होते हैं, जो एक से अधिक देशों को शामिल करते हैं। इन और अन्य जलाशयों की स्वास्थ्य स्थिति नदी, धाराओं, झीलों या भूमिगत जलाशयों से आने वाले सीमा-पार जल आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। इसके लिए आपसी लाभ के लिए अंतरराष्ट्रीय चर्चा और सहयोग का एक ढांचा आवश्यक है।

संविदा के पक्षकार देशों की प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं:

- नदी किनारे के क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए नामित करना।

- अपने क्षेत्र में नदी किनारे के क्षेत्रों के समझदारीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सीमा पार के नदी किनारे के क्षेत्रों, साझा जल प्रणालियों और साझा प्रजातियों के संबंध में।

- नदी किनारे के क्षेत्रों के आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करना।

प्रतिनिधि या अद्वितीय नदी किनारे के क्षेत्रों के लिए मानदंड

एक नदी किनारा तब अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है जब यह उन मानदंडों को पूरा करता है जिन्हें मॉन्ट्रेउक्स (स्विट्ज़रलैंड) रिकॉर्ड के तहत स्वीकृत किया गया है। इनमें से कुछ हैं:

- प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय नदी किनारे के प्रकारों वाले स्थल।

- यदि यह संवेदनशील, खतरे में पड़े या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करता है, तो एक नदी किनारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाना चाहिए।

- एक विशेष जैवभौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की जनसंख्या का समर्थन करना।

- नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलपक्षियों का समर्थन करना।

- स्थानीय मछली उपप्रजातियों का महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करना और वैश्विक जैव विविधता में योगदान देना।

- मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, प्रजनन स्थल, नर्सरी और/या प्रवास का मार्ग, जिस पर मछली की आबादी, चाहे वह नदी किनारे में हो या अन्यत्र, निर्भर करती है।

- नियमित रूप से एक प्रजाति या उपप्रजाति के वेन्ट-निर्भर गैर-पक्षी पशु प्रजातियों की जनसंख्या में 1% व्यक्तियों का समर्थन करना।

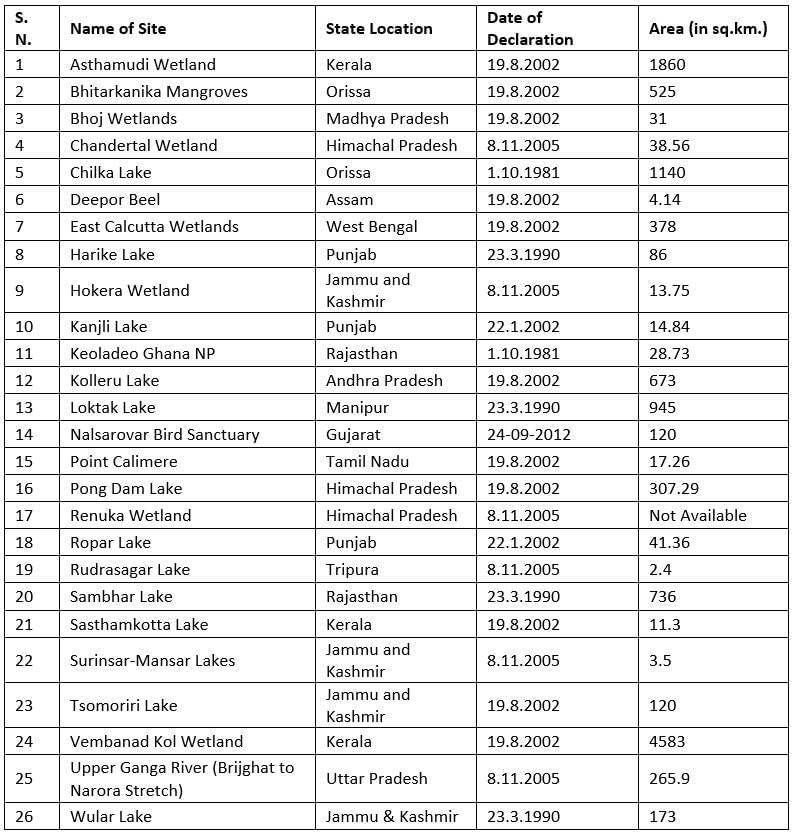

भारत में रामसर स्थल

भारत में रामसर स्थलों की सूची इस प्रकार है:

➤ मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड

- यह एक रजिस्टर है जिसमें उन आर्द्रभूमि स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल हैं, जहाँ पारिस्थितिकीय विशेषताओं में परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, या होने की संभावना है, जो तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

- यह रामसर सूची का हिस्सा है। वर्तमान में, भारत की दो आर्द्रभूमियाँ मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, अर्थात् केओलादेओ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान और लोकटक झील, मणिपुर।

- इसके अलावा, चिलका झील को रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया।

➤ सलीम अली केंद्र फॉर ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री (SACON)

- पक्षियों के अध्ययन और संरक्षण की आवश्यकता, विशेष रूप से, और वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को सलीम अली केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

- यह जन-संस्थान साझेदारी के तहत बीएनएचएस (बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी) के साथ मिलकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत स्थापित किया गया।

- यह 1990 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और विकसित करना है।

- यह केंद्र अनुसंधान, प्रजातियों, आवासों और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में सहायक है, जिसमें पक्षी निवास करते हैं, और प्रजातियों, आवास और परिदृश्य संरक्षण समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करना है।

➤ वेटलैंड्स इंटरनेशनल

यह एक वैश्विक संगठन है जो मानवों और जैव विविधता के लिए जलोढ़ क्षेत्रों और उनके संसाधनों को बनाए रखने और पुनर्स्थापित करने के लिए काम करता है। यह एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, वैश्विक संगठन है, जिसे दुनिया भर से सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (NGO) की सदस्यता से समर्थन प्राप्त है। Wetlands International केंद्रीय एशियाई उड़ान मार्ग पहल के विकास के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति रहा है। केंद्रीय एशियाई उड़ान मार्ग उन क्षेत्रों को कवर करता है जो मुख्य रूप से केंद्रीय एशिया के माध्यम से प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसे “केंद्रीय एशियाई-भारतीय उड़ान मार्ग” या “केंद्रीय एशियाई-दक्षिण एशियाई उड़ान मार्ग” के रूप में भी संदर्भित किया गया है। इस प्रकार, यह क्षेत्र उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में भारतीय महासागर (इस क्षेत्र में द्वीपों सहित) तक फैला हुआ है और इस प्रकार यह 30 एशियाई और पूर्वी यूरोपीय देशों की सीमाओं को कवर करता है। यह पश्चिम में अफ्रीकी यूरेशियन उड़ान मार्ग और पूर्व में पूर्वी एशियाई उड़ान मार्गों के साथ ओवरलैप करता है।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|