पौधों के समुदाय और प्रमुख वनस्पति: पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

पौधों का समुदाय

विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्याओं का एक समूह जो एक ही स्थानीय क्षेत्र में निवास करता है और एक-दूसरे के साथ बातचीत करता है, उसे पारिस्थितिकी समुदाय कहा जाता है। इसलिए, एक विशेष आवास में एक साथ उगने वाले पौधों का समूह या संघ पौधों का समुदाय कहलाता है। किसी दिए गए आवास का पौधों का समुदाय दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों से मिलकर बनता है। इसके दो बुनियादी लक्षण हैं:

- पौधे पारिस्थितिकीय रूप से आपस में जुड़े होते हैं और एक विशेष आवास में एक साथ जीवित रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं।

- पौधों का समुदाय अच्छी तरह से संगठित होता है, अर्थात्, इसमें विकसित संरचना और संघटन होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के बीच निरंतर बातचीत और उनके वातावरण के साथ परिणामस्वरूप होता है।

वनस्पति

वनस्पति पौधों की प्रजातियों के समूह और वे जो जमीन पर आच्छादन प्रदान करते हैं, का वर्णन करती है। यह एक सामान्य शब्द है, जिसका किसी विशेष वर्ग, जीवन रूप, संरचना, स्थानिक विस्तार, या किसी अन्य विशेष वनस्पति या भौगोलिक विशेषताओं के लिए कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। यह शब्द फ्लोरा से व्यापक है, जो प्रजातियों के संघटन को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में जो पौधे एक साथ उगते हैं, वे उसकी वनस्पति बनाते हैं, जिसका स्वरूप न केवल उपस्थित विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है, बल्कि उनके सदस्यों के सापेक्ष अनुपात पर भी निर्भर करता है। यह बायोस्फीयर का सबसे प्रचुर जैविक तत्व है।

- दो आवासों में समान फ्लोरा हो सकती है, लेकिन उनकी वनस्पति एक-दूसरे से भिन्न हो सकती है।

- दो आवासों में अलग-अलग फ्लोरा हो सकती है, लेकिन उनकी वनस्पति समान हो सकती है।

- उदाहरण के लिए, यदि दो समान आवास हैं जिनमें दोनों में घास और साल के पेड़ हैं, लेकिन पहले आवास में घास का भारी प्रभुत्व है और साल के पेड़ों का विरल वितरण है, जबकि दूसरे आवास में घने साल के पेड़ हैं और घास का विरल वितरण है, तो पहले आवास की वनस्पति घास होगी जबकि दूसरे आवास की वनस्पति साल का वन होगा।

पौधों के समुदायों की ऊर्ध्वाधर स्तरकरण

- किसी दिए गए क्षेत्र में पौधों के समुदाय की विभिन्न प्रजातियों का विकास अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा और प्राकृतिक चयन की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है।

- पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ ऐसे आवास में विकसित होती हैं जहाँ विभिन्न पौधों के समुदाय एक साथ उगते हैं और इनकी जीवन-आकृतियाँ भिन्न होती हैं।

- इसका परिणाम यह होता है कि मिट्टी की सतह या भूमि की सतह और वृक्षों की छतरी के बीच विभिन्न स्तर या परतों का विकास होता है।

- यह ऊर्ध्वाधर स्तरों का पैटर्न या पौधों की ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण विभिन्न पौधों के समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम है ताकि वे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सकें।

- औसतन, किसी दिए गए क्षेत्र में मुख्यतः कटने वाले वन में चार ऊर्ध्वाधर स्तर होते हैं:

- प्रमुख स्तर: यह पौधों के समुदाय का सबसे ऊपरी स्तर है, जो सबसे बड़े पेड़ों की छतरी द्वारा निर्धारित होता है। इसे क्राउन या छतरी भी कहा जाता है, जो किसी दिए गए क्षेत्र में पौधों के समुदाय की उच्चतम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।

- द्वितीय स्तर: यह प्रमुख या क्राउन स्तर के नीचे स्थित होता है और इसे झाड़ीदार जीवन-आकृति वाले पौधों द्वारा दर्शाया जाता है। इसे झाड़ी स्तर भी कहा जाता है।

- तीसरा स्तर: यह हर्बेसियस पौधों द्वारा निर्मित होता है और इसे हर्ब स्तर भी कहा जाता है।

- चौथा स्तर: यह भूमि की सतह पर काई का प्रतिनिधित्व करता है और इसे काई स्तर या अधिभूमि स्तर भी कहा जाता है।

भारत में प्राकृतिक वनस्पति

वनस्पति का प्रकार मुख्य रूप से किसी स्थान की वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। अन्य कारक जैसे मिट्टी का प्रकार, भूआकृति, नदियों और पहाड़ों की उपस्थिति, प्राथमिक वनस्पति, पशु प्रजातियाँ आदि भी किसी क्षेत्र में वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते हैं। यह आकार, संरचना और आवश्यकताओं में प्राकृतिक वातावरण की बाधाओं के अनुकूल होता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति तक फैली हुई है। कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे प्रमुख वनस्पति प्रकार और जलवायु क्षेत्रों के आधार पर, भारतीय जंगलों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (कुल 12 प्रकार वन सर्वेक्षण द्वारा)

- उष्णकटिबंधीय वन – 6 प्रकार

- उप-उष्णकटिबंधीय वन – 1 प्रकार, जिसे 3 श्रेणियों में और विभाजित किया जा सकता है

- मध्यम जलवायु – 3 प्रकार

- उच्च पर्वतीय – 1 प्रकार

- तटीय और दलदली वनस्पति

उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन

➤ विकास के लिए परिस्थितियाँ

- उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है, जिसमें एक छोटा सूखा मौसम होता है। वार्षिक औसत तापमान 22 °C से अधिक होना चाहिए।

➤ विशेषताएँ

- ऊँचे, बहुत घने, बहु-स्तरीय वन, जिनकी ऊँचाई 45 मीटर या उससे अधिक होती है, जिसमें कई प्रजातियाँ, कई एपिफाइट्स और कुछ चढ़ने वाले पौधे होते हैं; पेड़ों की घनी वृद्धि के कारण, सूर्य की रोशनी भूमि तक नहीं पहुँचती। इसलिए, नीचे की वनस्पति मुख्य रूप से कैन, बांस, फ़र्न, चढ़ने वाले पौधों आदि पर आधारित होती है।

➤ स्थान

- सच्चे सदाबहार वन मुख्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों, उत्तर-पूर्वी राज्यों की पहाड़ियों, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं।

➤ पेड़

इन जंगलों के महत्वपूर्ण वृक्षों में शामिल हैं: गुलाब की लकड़ी, इबनी, महोगनी, रबर, चिनकोना, बाँस, नारियल, पाम, छड़ी, लियाना, आदि।

➤ उपयोगिता

- व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य नहीं हैं। हालाँकि, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन की लकड़ी कठोर, टिकाऊ, महीन दाने वाली और उच्च आर्थिक मूल्य की होती है।

उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार

ये जंगल पश्चिमी किनारों, पूर्वी उड़ीसा और ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनकी विशेषता विशाल और समृद्ध रूप से उगने वाले मिश्रित पर्णपाती और सदाबहार वृक्षों और झाड़ियों की प्रजातियों से होती है। नीचे उगने वाले चढ़ाई करने वाले पौधे इन जंगलों को एक सदाबहार चरित्र प्रदान करते हैं।

इन जंगलों में महत्वपूर्ण पौधों में श्वेत देवदार, होलोक, कैल, आदि की प्रजातियाँ शामिल हैं। ऑर्किड, फर्न, कुछ घासें, और कई अन्य जड़ी-बूटियाँ भी सामान्य हैं।

ये जंगल कम घने हैं और इन्हें आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है।

उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार

ये जंगल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा प्रचुर होती है लेकिन शुष्क मौसम अपेक्षाकृत लंबा होता है। वृक्ष घने, सदाबहार और छोटे (लगभग 10 से 15 मीटर ऊँचे) होते हैं। ये जंगल तमिलनाडु के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। सामान्य पौधों की प्रजातियाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगलों के समान होती हैं। Maba, Calotropis, Pabatta, Feronia, Canthium, Zizyphus, Randia, आदि की प्रजातियाँ सबसे सामान्य हैं। बाँस अनुपस्थित हैं लेकिन घासें सामान्य हैं।

उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती

ये देश के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं, जहाँ पर्याप्त उच्च वर्षा (150 से 200 सेंटीमीटर) होती है, जो अधिकांश वर्ष में फैली होती है। सूखे के समय की अवधि छोटी होती है। ऐसे जंगलों के कई पौधे गर्मियों में पत्ते गिराते हैं। यह मानसून जलवायु की प्रतिनिधि प्रजातियाँ हैं। ये जंगल डेक्कन पठार के गीले पश्चिमी किनारे के साथ पाए जाते हैं, यानी मुंबई, उत्तरी-पूर्वी आंध्र, गंगा के मैदान, उड़ीसा, और कुछ हिमालयी क्षेत्रों में जो पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम घाटी तक फैले हुए हैं। टीक, सल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेगुल, कुसुम, चंदन आदि इन जंगलों की मुख्य प्रजातियाँ हैं। ये जंगल भारत की सबसे महत्वपूर्ण लकड़ियों में से कुछ का उत्पादन करते हैं...

उष्णकटिबंधीय सूखे पत्ते गिराने वाले वन

ये वन उन क्षेत्रों में वितरित हैं जहाँ वार्षिक वर्षा सामान्यतः कम होती है, जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, और भारतीय प्रायद्वीप का एक बड़ा हिस्सा। देश के वन भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सूखे पत्ते गिराने वाले वनों द्वारा अधिग्रहित है। सूखा मौसम लंबा होता है और उस मौसम में अधिकांश पेड़ पत्तियों रहित रहते हैं। वन के पेड़ घने नहीं होते, 10 से 15 मीटर ऊँचाई के होते हैं और नीचे की वनस्पति प्रचुर होती है। उत्तर में, वनों में साल का प्रभुत्व होता है और दक्षिण में सागौन का। तेंदू, पालास, अमलतास, बेल, हेयर, हेज़लवुड आदि सामान्य पेड़ हैं। उपयोगिता: उष्णकटिबंधीय पत्ते गिराने वाले वन व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मूल्यवान लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की एक विविधता प्रदान करते हैं। इनका व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक शोषण किया गया है। इन वनों के बड़े क्षेत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए अधिक भूमि प्रदान करने के लिए साफ कर दिया गया है और इन्हें गंभीर जैविक कारकों, जैसे कि अति-कटाई, अति-चराई, आग आदि से भी नुकसान हुआ है।

उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति

ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है; सूखा मौसम गर्म और बहुत लंबा होता है। ये दक्षिण-पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वनस्पति एक खुला, बौना वन है, जो xerophytic झाड़ियों में टूट जाता है और उत्तर-पश्चिम में रेगिस्तानों में ग्रेड करता है। अधिकांश वनस्पति मौसमी नदियों के किनारे के क्षेत्रों में सीमित होती है। नदियों से दूर की भूमि, जो सिंचाई से वंचित है, ज्यादातर रेतली और पेड़ों से रहित होती है। वनस्पति खुली प्रकार की होती है जिसमें छोटे पेड़ (8 से 10 मीटर ऊँचे) और कांटेदार या कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। वन अधिकांश वर्ष के लिए पत्तियों रहित रहते हैं और कभी-कभी इन्हें कांटेदार झाड़ी या झाड़ी के जंगल कहा जाता है। वर्षा के मौसम में अस्थायी जड़ी-बूटियों और घासों की समृद्ध वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं वे हैं: बबूल, बेर, khejri, खजूर, खैर, नीम, पालास, एकेशिया आदि। tussocky घास नीचे की वनस्पति के रूप में दो मीटर तक ऊँचाई तक बढ़ती है। उपयोगिता: ये पेड़ उत्तर-पश्चिमी भारत में बढ़ती रेगिस्तानकरण को रोकने में महत्वपूर्ण हैं।

उप-उष्णकटिबंधीय वनस्पति

उप-उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन 1000-1200 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में, ओक, चेस्टनट, ऐश, बर्च, और पाइन सामान्य प्रजातियाँ हैं। पश्चिमी हिमालय में, चिर सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि ओक अधिक आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। कश्मीर के शुष्क क्षेत्रों में (RF 50-100 सेमी) जंगली जैतून सामान्य हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के झाड़ियाँ भी हैं।

हिमालयी शुष्क समशीतोष्ण वनस्पति

यह पश्चिमी हिमालय के आंतरिक शुष्क पर्वतमालाओं में पाया जाता है जहाँ वर्षा 10 सेमी से कम होती है। यह मुख्यतः एक सदाबहार वन है जिसमें क्षीरवृक्षीय झाड़ियाँ होती हैं। एपिफाइट्स और चढ़ाई करने वाले पौधे दुर्लभ हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं: चिलगोजा, देओदार, ओक, मेपल, ऐश, सेल्टिस, जैतून, आदि।

हिमालयी आर्द्र समशीतोष्ण वनस्पति

पश्चिमी हिमालय में, 1500-3000 मीटर के बीच, देओदार, स्प्रूस, मेपल, अखरोट, पॉपलर, सीडर, चेस्टनट, बर्च, ओक, आदि के वन पाए जाते हैं। ये 30-50 मीटर ऊँचे होते हैं और इनका अधिपर्णी क्षेत्र ज्यादातर सदाबहार होता है। पेड़ों पर मॉस और फर्न उगते हैं।

हिमालयी आर्द्र समशीतोष्ण वनस्पति

पूर्वी हिमालय में, सदाबहार आर्द्र समशीतोष्ण वन 1800-2700 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ ओक, पॉपलर, एल्म, लॉरेल, मेपल, बर्च, मैग्नोलिया सामान्य प्रजातियाँ हैं। वर्षा अधिक होती है, गर्मियों में तापमान मध्यम होता है और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। उपक्षय दर अधिक नहीं होती और पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। दक्षिण भारत के नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ों में 1500 मीटर की ऊँचाई पर इस तरह का वन होता है। वहाँ पेड़ छोटे होते हैं और अधिपर्णी क्षेत्र और एपिफाइट्स प्रचुर होते हैं।

उप-हिमालयी और हिमालयी वनस्पति

यह पूर्वी हिमालय में 2700 मीटर से ऊपर और पश्चिमी हिमालय में 3000 मीटर से ऊपर होता है और यह बर्फ की रेखा तक फैला होता है। यह सिल्वर फर्स, जुनिपर्स, पाइन, बर्च, और रोडोडेंड्रन का घना झाड़ीदार वन है।

हिमालय पर्वतों में, प्राकृतिक वनस्पति के बेल्ट का एक अनुक्रम देखा जा सकता है, जैसा कि हम उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र में देखते हैं।

- 1000 मीटर और 2000 मीटर की ऊँचाई के बीच, सदाबहार चौड़े पत्तों वाले पेड़ जैसे ओक और चेस्टनट प्रमुख होते हैं।

- 1500 मीटर और 3000 मीटर की ऊँचाई के बीच, शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर्स, स्प्रूस, और सीडर पाए जाते हैं।

- शंकुधारी वन हिमालय के दक्षिणी ढालों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं।

- उच्च ऊँचाइयों (लगभग 3600 मीटर समुद्र स्तर से ऊपर) पर, समशीतोष्ण घास के मैदान सामान्य होते हैं।

- 3600 मीटर से ऊपर की ऊँचाइयों पर, शंकुधारी जंगल और घास के मैदान अल्पाइन वनस्पति में बदल जाते हैं। सिल्वर फर्स, जुनिपर्स, पाइन, और बर्च सामान्य प्रकार के पेड़ हैं।

- आखिरकार ये वन अल्पाइन घास के मैदानों में मिल जाते हैं, झाड़ियों और झाड़ीदार क्षेत्रों के माध्यम से।

- हिमालय पर्वतों की दक्षिणी ढालों में उत्तरी तरफ की जगहों की तुलना में घने वन होते हैं। यह अपेक्षाकृत उच्च वर्षापात के कारण है।

- उच्च ऊँचाइयों पर, काई और लाइकेन वनस्पति का हिस्सा बनते हैं।

- प्रायद्वीपीय भारत में, पर्वतीय वन तीन प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं—पश्चिमी घाट, विंध्य, और नीलगिरी।

- चूंकि ये उष्णकटिबंधीय के करीब हैं और केवल 1500 मीटर समुद्र स्तर से ऊपर हैं, उच्च क्षेत्रों में वनस्पति समशीतोष्ण होती है और पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्रों में उप-उष्णकटिबंधीय होती है, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, और कर्नाटक में।

- समशीतोष्ण वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में शोलास कहलाते हैं।

- उपयोगिता: अल्पाइन घास के मैदान का व्यापक रूप से गोजर और बकरवाल जैसी घुमंतू जनजातियों द्वारा मवेशियों को चराने के लिए उपयोग किया जाता है।

लिटोरल और स्वैम्प

इन्हें आगे (i) समुद्री वन, (ii) मैंग्रोव, और (iii) मीठे पानी के दलदलों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के ज्वारीय डेल्टाओं में ऐसे सदाबहार वनस्पति प्रचुर मात्रा में हैं। मिट्टी बालूदार है जिसमें कैल्शियम और लवण की बड़ी मात्रा है, लेकिन नाइट्रोजन और अन्य खनिज पोषक तत्वों की कमी है। भूजल खारा है, जल स्तर केवल कुछ मीटर गहरा है और वर्षा क्षेत्र के अनुसार 75 सेमी से 500 सेमी तक भिन्न होती है। पौधे विशिष्ट हलोफाइट्स हैं, जो सहायक के लिए विकसित प्रॉप रूट्स और प्नेमैटोफोर्स के साथ विशेषता रखते हैं और बीजों की विविपारस अंकुरण करते हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं: सुंदरी, ब्रुगेरा, सननराटिया, अलार्म भेंडी, केओरा, आदि।

➤ शोला वन

- शोलाएँ दक्षिण भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में घास के मैदानों द्वारा अलग-अलग घाटियों में पाए जाने वाले छोटे सदाबहार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़े पत्ते वाले वन के टुकड़े हैं।

- 'शोला' शब्द संभवतः तमिल भाषा के शब्द 'कोलाई' से आया है, जिसका अर्थ है वन।

- शोला-वन और घास के मैदान का जटिलता जलवायु चरम वनस्पति के रूप में वर्णित किया गया है।

- इस वन के कुछ अन्य आर्थिक महत्व वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लॉरेल, चिन्चोना, और वेटल शामिल हैं।

- ये कई स्थानीय और संकटग्रस्त पौधों और जानवरों का घर हैं।

- ये जल चक्र को जीवित रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- ये मानसून के दौरान प्राप्त अधिकांश वर्षा को संचित करते हैं और साल भर में धीरे-धीरे एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से जल को छोड़ते हैं, जो अंततः दक्षिण भारत के कई मानव बस्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- हाल के वर्षों में, कुछ साल पहले लगाए गए विदेशी प्रजातियाँ दलदलों, शोला वनों, और घास के मैदानों में प्रवेश कर चुकी हैं।

➤ वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द

- कैनOPY: पेड़ों के मुकुट द्वारा बनाए गए शाखाओं और पत्तियों का आवरण को कैनोपी कहा जाता है।

- कैनOPY घनत्व: भूमि के उस क्षेत्र का प्रतिशत जो पेड़ों की कैनोपी द्वारा ढका हुआ है, उसे कैनोपी घनत्व कहा जाता है।

- कार्बन स्टॉक: यह उस मात्रा को परिभाषित करता है जिसमें कार्बन वन के पारिस्थितिकी तंत्र में, विशेष रूप से जीवित जैव द्रव्यमान और मिट्टी में संग्रहीत होता है।

- बहुत घना वन: सभी भूमि जिनका पेड़ का कैनोपी घनत्व 70% और उससे अधिक है।

- मध्यम घना वन: सभी भूमि जिनका पेड़ का कैनोपी घनत्व 40% और अधिक है लेकिन 70% से कम है।

- खुला वन: सभी भूमि जिनका पेड़ का कैनोपी घनत्व 10% और अधिक है लेकिन 40% से कम है।

- झाड़: वह अवनत वन भूमि जिसका कैनोपी घनत्व 10% से कम है।

- गैर-वन: ऐसी भूमि जो उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं है।

- स्थानीय पौधे: मूल प्राकृतिक वनस्पति, जो पूरी तरह से स्वदेशी होती है, उन्हें स्थानीय पौधे कहा जाता है।

- विदेशी पौधे: वे पौधे जो बाहर से आए हैं, उन्हें विदेशी पौधे कहा जाता है।

भारत में वन क्षेत्र

भारत के वन क्षेत्र की कुल मात्रा, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार, 701,673 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.34 प्रतिशत है। घनत्व वर्गों के संदर्भ में, बहुत घने वन (VDF) द्वारा कवर किया गया क्षेत्र 85,904 वर्ग किलोमीटर है, मध्यम घने वन (MDF) द्वारा 315,374 वर्ग किलोमीटर, और खुला वन (OF) 300,395 वर्ग किलोमीटर है। VDF वर्ग 2.61 प्रतिशत का गठन करता है, MDF वर्ग 9.59 प्रतिशत का गठन करता है, और OF वर्ग 9.14 प्रतिशत का गठन करता है। 15 राज्य/संघ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनमें से सात राज्यों का वन क्षेत्र 75 प्रतिशत से अधिक है जबकि आठ राज्यों का वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।

भारत के वन की स्थिति रिपोर्ट (ISFR), जो कि FSI द्वारा प्रकाशित होने वाली एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 1987 से जारी की जा रही है। FSI रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा का उपयोग करके वन आवरण का नियमित मूल्यांकन करता है। अब तक FSI द्वारा तेरह रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। नवीनतम रिपोर्ट, अर्थात् ISFR 2015, इस श्रृंखला में चौदहवां मूल्यांकन है। इसके निष्कर्ष हैं:

- भारत के वन और वृक्ष आवरण में 5,081 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

- इस मूल्यांकन के अनुसार देश का वन आवरण 701,673 वर्ग किमी है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.34 प्रतिशत है।

- देश का वृक्ष आवरण 92,572 वर्ग किमी होने का अनुमान है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 2.82 प्रतिशत है।

- इस मूल्यांकन के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 794,245 वर्ग किमी है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 24.16 प्रतिशत है।

- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य देश के वन आवरण का एक चौथाई हिस्सा बनाते हैं।

- मंग्रोव क्षेत्र में पिछले मूल्यांकन की तुलना में 112 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

- सुंदरबन, जो भारत के कुल मंग्रोव क्षेत्र का आधा हिस्सा है, ने पिछले दो वर्षों में वहाँ विभिन्न वृक्षारोपण अभियानों के बावजूद अपने मंग्रोव आवरण में 0.42% की मामूली वृद्धि देखी है।

➤ वन क्षेत्र और वन आवरण के बीच का अंतर

- शब्द 'वन क्षेत्र' (या रिकॉर्डेड वन क्षेत्र) आमतौर पर सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र मुख्य रूप से आरक्षित वन (RF) और संरक्षित वन (PF) से मिलकर बनता है, जो कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धाराओं के तहत स्थापित किए गए हैं।

- RF और PF के अलावा, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया है या जिन्हें किसी राज्य अधिनियम या स्थानीय कानूनों के तहत स्थापित किया गया है।

- दूसरी ओर, 'वन आवरण' शब्द का उपयोग 'SFR' में उन सभी भूमि को संदर्भित करता है जो एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हैं, जिनमें वृक्षों की छतनाशा 10% से अधिक है।

- इस प्रकार, 'वन क्षेत्र' शब्द भूमि की कानूनी स्थिति को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दर्शाता है, जबकि 'वन आवरण' शब्द किसी भी भूमि पर वृक्षों की उपस्थिति को इंगित करता है।

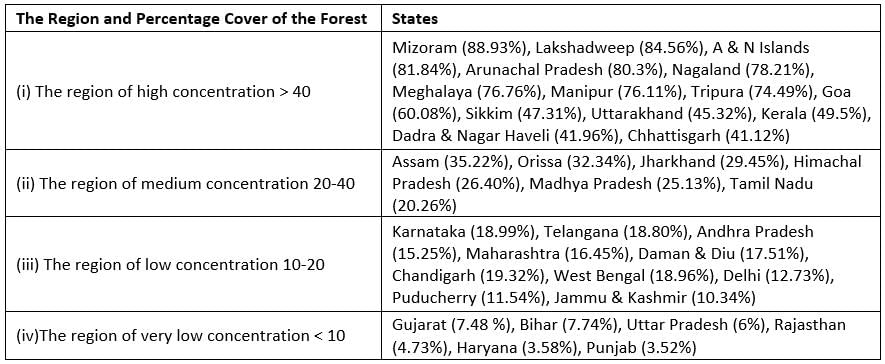

वास्तविक वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर, राज्यों को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

वनों की अन्य वर्गीकरण

संविधानिक आधार

भारत के संविधान के अनुसार, भारत में वनों को उनके स्वामित्व, प्रशासन और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- राज्य वन: ये सरकार (राज्य/केंद्र) के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं और देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को शामिल करते हैं। देश के वन क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक इस श्रेणी में आता है।

- सामुदायिक वन: ये वन स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत आदि) के स्वामित्व और प्रशासन में होते हैं और देश के वन क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत占 करते हैं।

- निजी वन: ये निजी स्वामित्व में होते हैं और देश के वन क्षेत्र का एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक कवर करते हैं। इनमें से कई वन क्षीण और खराब स्थिति में हैं और इन्हें बंजर भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे वन मुख्य रूप से ओडिशा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं।

प्रशासनिक आधार

भारतीय जंगलों को ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था और आज भी इन्हीं श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- आरक्षित वन: ये वन सरकार की सीधे निगरानी में होते हैं जहाँ लकड़ी इकट्ठा करने और मवेशियों को चराने के लिए कोई सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। लगभग आधा वन क्षेत्र सरकार द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है। इन्हें वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे मूल्यवान माना जाता है।

- संरक्षित वन: ये वन सरकार द्वारा देखरेख किए जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को लकड़ी/अग्नि लकड़ी इकट्ठा करने और अपने मवेशियों को चराने की अनुमति है, बशर्ते कि वे जंगलों को गंभीर नुकसान न पहुँचाएँ। कुल वन क्षेत्र का लगभग एक तिहाई संरक्षित वन है जैसा कि वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है। इस वन भूमि को किसी भी आगे की कमी से सुरक्षित रखा गया है।

- अवर्गीकृत वन: ये अवर्गीकृत वन हैं जहाँ पेड़ों की कटाई और मवेशियों के चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अन्य वन और बंजर भूमि हैं जो सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की होती हैं।

वाणिज्यिकता के आधार पर: वाणिज्यिकता के आधार पर, भारतीय जंगलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वाणिज्यिक: ये जंगल पहुँच योग्य होते हैं। लगभग 82% जंगल इस समूह में आते हैं।

- गैर-वाणिज्यिक: ये जंगल आमतौर पर उच्च पहाड़ों में स्थित होते हैं और पहुँच अक्षम होते हैं। लगभग 18% जंगल, ज्यादातर शंकुधारी, इस श्रेणी में आते हैं।

➤ पत्तों के प्रकार के आधार पर:

- कनफेरस वन: ये समशीतोष्ण वन हैं जो हिमालयी श्रेणियों पर पाए जाते हैं और कुल वन क्षेत्र का 6.43%占 करते हैं।

- चौड़ी पत्तियों वाले वन: देश के वन क्षेत्र का लगभग 93.57% इस श्रेणी में आता है। ये उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय वन हैं जो समतल, पठारी और पहाड़ी ढलानों पर फैले हुए हैं और अच्छे मात्रा में लकड़ी और वन उत्पादों का उत्पादन करते हैं।

कैनोपि घनत्व के आधार पर: FSI (Forest Survey of India) वनों को कैनोपि घनत्व के आधार पर वर्गीकृत करता है:

- स्क्रब्स: वे अपद्रवित वन भूमि जिनका कैनोपि घनत्व 10% से कम है, उन्हें स्क्रब्स कहा जाता है।

- ओपन फॉरेस्ट: वे भूमि जिनका कैनोपि घनत्व 10-40% है, उन्हें ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है।

- मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट: वे भूमि जिनका वन आवरण 40-70% कैनोपि घनत्व है, उसे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट (MDF) कहा जाता है।

- वेरी डेंस फॉरेस्ट: वे भूमि जिनका वन आवरण 70% और उससे अधिक कैनोपि घनत्व है, उन्हें वेरी डेंस फॉरेस्ट (VDF) कहा जाता है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988

भारत ने 1952 में एक वन नीति अपनाई, जिसे 1988 में और संशोधित किया गया। नई वन नीति के अनुसार, सरकार वन संरक्षण और विस्तार पर जोर देगी ताकि एक ओर वन भंडार को संरक्षित किया जा सके और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत सरकार की वन नीति का लक्ष्य है:

- 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों को वन आवरण के अंतर्गत लाना;

- पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना और उन वनों को पुनर्स्थापित करना जहाँ पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया था;

- देश की प्राकृतिक धरोहर, इसकी जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना;

- मिट्टी के कटाव, मरुस्थलीकरण और बाढ़ तथा सूखे को कम करना;

- सामाजिक वानिकी और अपद्रवित भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से वन आवरण बढ़ाना;

- वनों की उत्पादकता बढ़ाना ताकि लकड़ी, ईंधन, चारा और खाद्य पदार्थ ग्रामीण जनसंख्या को उपलब्ध हो सके, जो वनों पर निर्भर है, और लकड़ी के विकल्प को बढ़ावा देना;

- महिलाओं को शामिल करते हुए एक बड़े जन आंदोलन का निर्माण करना ताकि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा सके, वृक्षों की कटाई को रोका जा सके और इस प्रकार मौजूदा वन पर दबाव को कम किया जा सके।

सामाजिक वानिकी

सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) ने सामाजिक वानिकी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये हैं: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी।

- शहरी वानिकी का संबंध शहरी केंद्रों, जैसे कि हरे बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के वृक्षारोपण, औद्योगिक और वाणिज्यिक हरे बेल्ट आदि में सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षों के उगाने और प्रबंधन से है।

- ग्रामीण वानिकी का जोर एग्रो-फॉरेस्ट्री और समुदाय वानिकी को बढ़ावा देने पर है। एग्रो-फॉरेस्ट्री का मतलब है कि एक ही भूमि पर वृक्षों और कृषि फसलों का उगाना, जिसमें बंजर स्थान भी शामिल हैं। यह वानिकी को कृषि के साथ जोड़ता है, जिससे खाद्य, चारा, ईंधन, लकड़ी और फल का समवर्ती उत्पादन संभव होता है।

समुदाय वानिकी

- यह सार्वजनिक या समुदाय भूमि जैसे कि गाँव के चरागाह, मंदिर की भूमि, सड़क के किनारे, नहर के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे और स्कूल आदि पर वृक्षों को उगाने से संबंधित है।

- समुदाय वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को समग्र रूप से लाभ प्रदान करना है।

- समुदाय वानिकी एक ऐसा साधन प्रदान करती है जिसके तहत भूमिहीन वर्ग के लोग वृक्षारोपण में शामिल हो सकते हैं और इस प्रकार उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्यथा भूमि मालिकों तक सीमित हैं।

कृषि वानिकी: यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत किसान अपने खेतों पर वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। विभिन्न राज्यों के वन विभाग छोटे और मध्यम किसानों को मुफ्त में वृक्षों के पौधे वितरित करते हैं। जलीय भूमि - जलीय भूमि पर प्रदान की गई सामग्री को देखें।

जीवमंडल

बायोम क्या है? यह एक बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अजीविक (भूमि, हवा, पानी और संबंधित आवास की मिट्टी) और जीविक (पौधे, जानवर और सूक्ष्म-जीव) घटक शामिल होते हैं, जहाँ सभी जीवों में न्यूनतम सामान्य विशेषताएँ होती हैं और पर्यावरण की परिस्थितियाँ लगभग समान होती हैं। बायोम के पाँच प्रमुख प्रकार हैं - जंगल, रेगिस्तान, घास का मैदान, जलवायु और ऊँचाई के बायोम।

जंगल बायोम

जंगल वह अंतिम वनस्पति प्रकार है जो भूमि क्षेत्रों पर उत्तराधिकार की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जब तक कि स्थानीय परिस्थितियाँ जैसे जलवायु, मिट्टी या जीविक कारक विकास को रोक न दें। पेड़ों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: सदाबहार, जो हमेशा पत्ते रखते हैं, और पतझड़, जो कुछ चरणों में, आमतौर पर सर्दियों या सूखे मौसम में, बिना पत्तों के होते हैं। कई प्राकृतिकविदों ने जलवायु क्षेत्रों के संबंध में जंगलों की विभिन्न श्रेणियाँ तैयार की हैं, लेकिन बोरेल, मध्यम पतझड़ और उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगलों में भेद करने पर सामान्य सहमति है।

➤ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

- स्थान: यह दक्षिण अमेरिका, मध्य और पश्चिम अफ्रीका, और हिंद-मलय प्रायद्वीप और न्यू गिनी क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के पास निम्न-ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है।

- जलवायु: तापमान पूरे वर्ष उच्च रहता है और औसत रेंज 20-25°C होती है जबकि वार्षिक औसत वर्षा 2000 मिमी होती है और समान रूप से वितरित होती है।

- वनस्पति: यह घने, प्रचुर विकास और अत्यधिक विविध जीव-जंतु और वनस्पति का एक चौड़ी पत्तियों वाला सदाबहार जंगल है। गर्म, नम उष्णकटिबंधीय जलवायु पौधों की वृद्धि के लिए अत्यधिक अनुकूल है और यहाँ बहुत कम मौसमीता होती है, जिसका अर्थ है कि वृद्धि की अवधि पूरे वर्ष चलती है।

- इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे भूमिकाओं में विशेषीकरण और संकीर्ण पारिस्थितिकी niches का प्राधान्य होता है। सभी हरे पौधे प्रकाश तक पहुँचने का प्रयास करते हैं ताकि वे या तो बहुत ऊँचे हो जाएँ, या कई चढ़ाई करने वाले पौधों की तरह चढ़ाई करने की आदत अपनाएँ या एपिफाइट्स (अन्य पौधों पर रहने वाले पौधे लेकिन उनसे भोजन नहीं प्राप्त करते) के रूप में जीवित रहें।

- पेड़ के छतनार के नीचे, जो स्वयं में दो परतों में हो सकता है, आमतौर पर नीचे की वनस्पति की एक अच्छी तरह विकसित परत होती है जो इतनी घनी होती है कि शायद ही कोई प्रकाश भूमि स्तर पर पहुँचता है।

- पत्तियों में मजबूत धूप से सुरक्षा के लिए मोटी क्यूटिकल्स होती हैं, और ड्रिप टिप्स जिनका संभावित कार्य जल को तेजी से गिराना है, जिससे ट्रांसपिरेशन में सहायता मिलती है।

पशुविज्ञान: हेटेरोट्रॉफ्स में भी उनके सामान्य लक्षणों में समानताएँ होती हैं। कुछ जानवरों ने हवा में glide करने की क्षमता विकसित की है जैसे कि गिलहरी, वृक्ष मेंढ़क, वृक्ष सांप आदि। कुछ स्तनधारियों के बड़े और मजबूत शरीर होते हैं ताकि वे पौधों को धकेल सकें जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, बाइसन, अफ्रीकी हाथी आदि। कई सांप और स्तनधारी पेड़ों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश पत्ते होते हैं।

➤ मध्यम पतझड़ जंगल

विस्तृत पत्तेदार पर्णपाती वन

- यह प्रकार का वन मुख्यतः चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती पेड़ों द्वारा शासित होता है।

- पेड़ पर्णपाती होते हैं, जहाँ वे मौसमी रूप से अपने पत्ते गिराते हैं।

- स्थान: यह यूरोप, पूर्वी उत्तर अमेरिका, पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के छोटे हिस्सों के अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को कवर करता है।

- जलवायु: यहाँ बढ़ने का मौसम अधिक लंबा होता है, उच्च प्रकाश तीव्रता होती है और वार्षिक वर्षा 500 से 1500 मिमी के बीच होती है।

- तापमान प्रणाली में अत्यधिक तापमान का अभाव होता है, लेकिन एक ठंडी मौसम का अनुभव होता है जिसे पौधों और जानवरों को सहन करना पड़ता है।

- वनस्पति: यहाँ कम से कम साठ प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें कई प्रकार के चेस्टनट, मेपल और हेमलॉक शामिल हैं।

- पर्णपाती आदत और इन पेड़ों द्वारा डाली गई हल्की छाया के कारण, पर्याप्त प्रकाश नीचे की परत तक पहुँचता है जिससे अधिस्थलीय वनस्पति विकसित हो सकती है।

- जीव-जंतु: जानवर बहुत छोटे जीवों से लेकर हाथियों, दरियाई घोड़ों, सिंहों, गैंडों आदि जैसे बड़े जीवों तक होते हैं।

- मिट्टी: पर्णपाती वन से संबंधित मिट्टियाँ विविध होती हैं, लेकिन सामान्यतः ये भूरी मिट्टियाँ होती हैं।

- जलवायु: यहाँ बढ़ने का मौसम अधिक लंबा होता है, उच्च प्रकाश तीव्रता होती है और वार्षिक वर्षा 500 से 1500 मिमी के बीच होती है।

- मिट्टी: पर्णपाती वन से संबंधित मिट्टियाँ विविध होती हैं, लेकिन सामान्यतः ये भूरी मिट्टियाँ होती हैं।

➤ बोरेल वन या टाइगा

- स्थान: यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टुंड्रा क्षेत्र के दक्षिणी सीमाओं पर फैला हुआ है।

- जलवायु: बढ़ने का मौसम केवल तीन या चार महीने का होता है और इस समय के दौरान भी, सौर विकिरण से ऊर्जा का इनपुट कम होता है क्योंकि यह उच्च अक्षांश पर स्थित है।

- साल भर तापमान निम्न रहता है, हालाँकि वर्ष के सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10° C से अधिक होता है।

- सर्दियों में तापमान कई डिग्री बर्फबारी से नीचे चला जाता है और परmafrost अक्सर जंगल के उत्तरी किनारे तक फैला होता है।

- वर्षा 400 से 1000 मिमी प्रति वर्ष होती है, जो अधिकांशतः बर्फ के रूप में गिरती है।

- जलवायु के बावजूद, सुईदार पेड़ एक घना छाजन बनाते हैं जो प्रकाश और वर्षा की बड़ी मात्रा को रोकता है, जिससे नीचे की स्थिति अंधेरी और शुष्क होती है।

- इसलिए अधिस्थलीय वनस्पति विकसित होने का बहुत कम अवसर होता है और बहुत कम अन्य पौधे सुईदार पेड़ों के साथ होते हैं।

- वनस्पति: इस गठन में पेड़ों की विविधता बहुत कम होती है; पाइन, फर और स्प्रूस की प्रजातियाँ प्रचलित होती हैं।

- पेड़ पत्तियों के बजाय सुई उगाते हैं, और फूलों के बजाय शंकु। सुई जैसी पत्तियों की बाहरी परत मोम जैसी होती है जो ठंडे मौसम में पानी के नुकसान को रोकती है।

- सुईदार पेड़ आमतौर पर सदाबहार होते हैं, अर्थात् वे पूरे वर्ष सुई रखते हैं।

- जीव-जंतु: शाकाहारी स्तर पर, अव्यवस्थित जीव प्रमुख होते हैं, जबकि कशेरूकी शाकाहारी केवल उन क्षेत्रों में प्रचुर होते हैं जहाँ पत्तियाँ घनी होती हैं।

- मांसाहारी, जैसे कि भेड़िया और लिंक्स, और बड़े सर्वाहारी, जैसे कि काले और भालू, जो अपने लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, दुर्लभ होते हैं।

- मिट्टी: विशेषतः बोरेल वन पोडज़ोल पर उगता है जो अत्यधिक अम्लीय हो जाता है।

- स्थान: यह उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टुंड्रा क्षेत्र के दक्षिणी सीमाओं पर फैला हुआ है।

- जलवायु: बढ़ने का मौसम केवल तीन या चार महीने का होता है और इस समय के दौरान भी, सौर विकिरण से ऊर्जा का इनपुट कम होता है।

- मिट्टी: विशेषतः बोरेल वन पोडज़ोल पर उगता है जो अत्यधिक अम्लीय हो जाता है।

रेगिस्तान बायोम

स्थान: यह बायोम मुख्यतः दुनिया के गर्म शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि सहारा और ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान। कुछ ठंडे रेगिस्तान—उदाहरण के लिए, गोबी और पटागोनिया—भी पाए जाते हैं। गर्म रेगिस्तान वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली के उपोष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र में होते हैं।

वनस्पति: रेगिस्तान की वनस्पति में लगभग 60 प्रतिशत वार्षिक या क्षणिक प्रजातियाँ होती हैं, जो वर्षा के प्रारंभ के कुछ हफ्तों के भीतर अपने जीवन चक्र को पूरा करके सूखे से बचती हैं। पानी की हानि से बचने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक पत्तियों के स्टोमाटा को बंद करना है, विशेषकर दिन के सबसे गर्म समय के दौरान; फिर भी, स्टोमाटा को कुछ हद तक खुला रखना आवश्यक है ताकि पारस्परिकता बनी रहे और पत्तियों को ठंडा रखा जा सके। कुछ पौधे केवल रात में अपने स्टोमाटा खोलते हैं।

सक्कुलेन्ट्स, जैसे कि कैक्टस, पानी की समस्या का समाधान विकसित जल भंडारण अंगों और छोटे सतह क्षेत्र से मात्रा अनुपात के माध्यम से करते हैं। उच्च नमक सांद्रता के बुरे प्रभावों से बचने के लिए, पौधे अपनी जीवन चक्रों को वर्षा के समय के साथ समन्वयित कर सकते हैं, जो अस्थायी रूप से ऊपरी मिट्टी की परतों को धोने के लिए पर्याप्त गीले होते हैं। इस प्रकार, अपनी ज़ेरोफाइटिक विशेषताओं के अलावा, कई पौधों को हैलोफाइटिक भी होना आवश्यक है।

रेगिस्तानी वनस्पति के क्षेत्रों की सबसे ध्यान देने योग्य दृश्य विशेषता अविराम आवरण और व्यक्तियों की समान दूरी है। यह व्यापक जड़ विकास और प्रतिस्पर्धा का परिणाम प्रतीत होता है। वनस्पति टुंड्रा की तुलना में अधिक अविराम है, लेकिन दूसरी ओर, यह संघटन और आकार में अधिक विविध है।

- विभिन्न स्तरों के शुष्कता से संबंधित, रेगिस्तानी वनस्पति में निम्न लकड़ी के झाड़ी संरचनाएँ, कैक्टस समुदाय, चक्रीय घास के गुच्छों के बीच अस्थायी घास, क्षणिक या मौसमी जड़ी-बूटी वाली वनस्पति, और 'अकस्मात' वनस्पति शामिल हैं, जो उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा केवल कई वर्षों में एक बार हो सकती है।

- विशेष रूप से कठोर तटीय रेगिस्तानों की स्थितियों में, जहाँ नमी का एकमात्र स्रोत समुद्री धुंध होता है, केवल हैलोफाइट्स या सक्कुलेन्ट एपिफाइट्स जीवित रह सकते हैं, जो सीधे वातावरण से नमी अवशोषित करते हैं।

जंगली जीवन: टुंड्रा की तरह, रेगिस्तानों में पशु प्रजातियाँ कम होती हैं लेकिन आर्द्र वातावरण की तुलना में अधिक विशिष्ट होती हैं। आकृतिक सुरक्षा ऐसी विशेषताओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जैसे एक अपारगम्य शरीर का आवरण, पसीने की ग्रंथियों की संख्या कम होना और हल्का रंग होना। ऊँट और गधा इसके अलावा उच्च पानी की हानियों के लिए शारीरिक सहनशीलता रखते हैं और शरीर के वजन के 25 प्रतिशत से अधिक पानी की कमी को सहन कर सकते हैं।

छोटे जानवरों में, खुदाई की आदत व्यापक रूप से विकसित होती है, विशेषकर कीड़ों में। रात में सक्रियता और गर्मियों में सुस्ती भी सामान्य विशेषताएँ हैं।

वनस्पति आवरण की कमी और अस्थिर भूआकृतिक वातावरण के बीच निकट संबंध रेगिस्तानों को एक नाजुक अस्थिरता का चरित्र देता है, जिसमें वे विशेष रूप से मानव द्वारा व्यवधान के प्रति संवेदनशील होते हैं।

स्थान: टुंड्रा में सभी प्रकार की वनस्पति शामिल होती है जो उच्च अक्षांशों में वृक्ष वृद्धि की सीमाओं और ध्रुवीय बर्फ की चादरों के बीच पाई जाती है। यहां परmafrost बड़े क्षेत्रों में सामान्य है।

जलवायु: व्यापक रूप से, जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है जिसमें अत्यधिक ठंडी सर्दियाँ और कम बर्फबारी होती है, जैसे कि सायबेरिया और उत्तरी कनाडा में, से लेकर दक्षिणी ग्रीनलैंड, उत्तरी नॉर्वे और अलास्का की कच्ची समुद्री स्थितियों तक।

वनस्पति: टुंड्रा में पौधे इन प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए कई तरीकों से विकसित होते हैं, जिससे कुछ प्रजातियों में कोशिकीय बर्फ तब तक नहीं बनती जब तक तापमान -30°C से नीचे नहीं गिरता। अन्य पौधे, जैसे कि लाइकेन, कभी भी जमते नहीं हैं और वे तेजी से और चरम तापमान परिवर्तनों के अनुकूल हो सकते हैं। जहां अछूता रहता है, टुंड्रा का दक्षिणी भाग बौने विलो, बर्च और ऐल्डर के पेड़ों से भरा होता है, जो कभी-कभी दो मीटर तक ऊँचे होते हैं। आगे उत्तर की ओर, ये कोवबेरी या क्रॉबेरी के हेज़ में बदल जाते हैं।

पशुवर्ग: टुंड्रा में जानवरों की संख्या और विविधता पौधों के भोजन की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण सीमित होती है। गर्म-खून वाले जानवरों को ऊनी कोट और शरीर की मात्रा के अनुपात के साथ सतह की ठंड से सुरक्षित रहने के लिए अनुकूलित होना चाहिए, जैसे कि ध्रुवीय भालू में, या उन्हें प्रवास करना पड़ता है। ठंडे-खून वाले जानवर, जिनमें कीड़े सबसे अधिक संख्या में होते हैं, सर्दियों के दौरान लार्वल रूप में जीवित रह सकते हैं। मुख्य शाकाहारी में कैरीबू, रेनडियर, मस्क ऑक्स, लेमिंग्स और आर्कटिक हार्स शामिल हैं; शिकारियों में, जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं, आर्कटिक फॉक्स, भेड़िया और भालू शामिल हैं।

गास्लैंड बायोम

मौसमी घास के मैदान

- स्थान: इनमें उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, यूरेशिया के स्टीप, दक्षिण अमेरिका के पंपास और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैन्टरबरी घास के मैदान शामिल हैं।

- जलवायु: उत्तरी गोलार्ध के मौसमी घास के मैदानों की जलवायु महाद्वीपीय होती है, जिसमें गर्मी और सर्दी के तापमान के चरम स्पष्ट होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के मौसमी घास के मैदानों की जलवायु अधिक संतुलित होती है।

- वृष्टि: इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 500 से 900 मिमी के बीच होती है, और घास के मैदान विभिन्न मिट्टी की स्थितियों पर फैले हुए हैं।

- वनस्पति: पेड़ केवल तीव्र ढलानों या पानी के निकट पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक अलगाव ने कुछ प्रजातियों के विभेदन को जन्म दिया है, लेकिन अधिकांश अन्य विशेषताएँ समान हैं।

- पशुपालन: घास के मैदानों में कुछ बड़े स्तनधारियों की प्रजातियाँ प्रमुख हैं, जैसे उत्तरी अमेरिकी प्रेयरी में भैंस और प्रॉन्गहॉर्न एंटेलोप; यूरेशियन स्टीप में जंगली घोड़े और सैगा एंटेलोप; दक्षिण अफ्रीकी वेल्ड में एंटेलोप और दक्षिण अमेरिकी पंपास में गुआनाको।

- मिट्टी: प्रेयरी बेल्ट में गहरी और उपजाऊ चेरनोज़ेम, प्रेयरी मिट्टियाँ और चेस्टनट मिट्टियाँ शामिल हैं। हालांकि प्रेयरी के सीमाएँ भूवैज्ञानिक अतीत में बदलती रही हैं, लेकिन एक सबसे दिलचस्प विशेषता प्रेयरी की धारिता है, और निकटवर्ती森林 के साथ कोई पारिस्थितिक संक्रमण क्षेत्र नहीं है। इस स्थिति को उत्पन्न करने वाले कारकों को अलग करना कठिन है, लेकिन अधिकांश में चराई और आग शामिल होंगे।

उष्णकटिबंधीय घास के मैदान (सवाना)

अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सवाना भूमि मूलतः खुली होती हैं, और पारिस्थितिकी में एक हर्बेशियस स्तर द्वारा प्रभुत्व में होती हैं जिसमें घास और सीडज मुख्य घटक होते हैं।

- स्थान: इन्हें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है।

- जलवायु: यह स्पष्ट वर्षा और शुष्क मौसमों द्वारा विशेषता प्राप्त करती है और पूरे वर्ष उच्च तापमान का अनुभव करती है।

- सभी प्रकारों में स्पष्ट मौसमी सूखे की जलवायु होती है।

पौधों की विविधता: उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की विविधता अक्सर पेड़-पौधों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त विविधता के कारण होती है। कुछ मामलों में, पेड़ की आवरण 50 प्रतिशत तक हो सकती है; दूसरों में यह नगण्य हो सकती है।

- कई पौधे, घास और लकड़ी की प्रजातियाँ, ज़ेरोफाइटिक विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं।

- साल के दौरान सवाना की उपस्थिति में स्पष्ट विपरीतता होती है: शुष्क मौसम की भूरे और मुरझाए हुए छोटी घासें गर्मी की बारिशों के आगमन के साथ तेजी से ऊँची हरी वृद्धि में बदल जाती हैं।

जीव-जंतु: अफ्रीकी सवाना में दुनिया में चरने वाले कशेरुकी स्तनधारियों की सबसे अधिक संख्या और सबसे बड़ी विविधता होती है। उदाहरण के लिए:

- अफ्रीकी भैंस, ज़ेब्रा, जिराफ, हाथी, कई प्रकार के एंटीलोप, और हिप्पोपोटामस।

- दक्षिण अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सवाना में अफ्रीकी सवाना जितने बड़े संख्या में चरने वाले जानवर नहीं होते, लेकिन यहाँ पक्षियों की बड़ी विविधता होती है।

- ऑस्ट्रेलियाई सवाना मार्सुपियल्स (वे स्तनधारी जिनके शरीर में अपने बच्चों को रखने और खिलाने के लिए थैली होती है) द्वारा प्रभुत्व में है।

मिट्टी: सवाना क्षेत्रों की फेराल्सोलिक मिट्टियाँ अक्सर सतह के निकट लेटराइट क्रस्ट्स को शामिल करती हैं, जो एक अपारगम्य सतही मिट्टी की परत बनाती हैं जिसमें पोषक तत्व, विशेषकर फास्फेट और नाइट्रेट, स्पष्ट रूप से कमी होती है।

- जैसे कि प्रैरीज़ के मामले में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के निकटतम सीमाओं पर इकोटोन विकास बहुत कम होता है।

- मिट्टी, आग और चराई के कारक उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं।

- कई पेड़ की प्रजातियाँ आग-प्रतिरोधी होती हैं।

- इस बायोम में शाकाहारियों और मांसाहारियों की एक बड़ी विविधता होती है।

जलवायु बायोम:

इन जल क्षेत्रों में जीवन रूपों का अस्तित्व abiotic कारकों जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, दबाव, और नमक की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन जल जैवमंडलों में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पौधों की विविधता अधिक होती है और algae और plankton की वृद्धि भी अधिक होती है। छोटे जल निकाय जो ठंड के मौसम में जम जाते हैं या सूखे और गर्म मौसम में सूख जाते हैं, उनमें विविधता कम होती है। जलवायु जैवमंडल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये न केवल लाखों जल जीवों का घर होते हैं, बल्कि ये जल चक्र की नींव भी बनाते हैं और वायुमंडलीय नमी, बादल निर्माण, और वर्षा में मदद करते हैं। एक समुद्री जैवमंडल का उदाहरण ऑस्ट्रेलिया का Great Barrier Reef (एक कोरल रीफ प्रणाली) है।

ताजे पानी का जैवमंडल

- ताजे पानी को कम नमक की मात्रा वाला माना जाता है — सामान्यतः 1% से कम। ताजे पानी के क्षेत्रों में पौधे और जानवर कम नमक की मात्रा के अनुसार समायोजित होते हैं और उच्च नमक वाले क्षेत्रों (जैसे महासागर) में जीवित नहीं रह सकते।

- ताजे पानी के क्षेत्रों के 3 विभिन्न प्रकार हैं: (i) तालाब और झीलें (ii) नदियाँ और धाराएँ (iii) आर्द्रभूमियाँ (कभी-कभी इन्हें brackish water माना जाता है)

समुद्री जैवमंडल

- समुद्री क्षेत्र पृथ्वी की सतह का लगभग तीन-चौथाई भाग कवर करते हैं और इनमें महासागर, कोरल रीफ्स, और मुहाने शामिल हैं। समुद्री algae विश्व के अधिकांश ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और विशाल मात्रा में वायुमंडलीय carbon dioxide का अवशोषण करते हैं। समुद्री जल का वाष्पीकरण भूमि के लिए वर्षा जल प्रदान करता है। महासागर विश्व की सतह क्षेत्र का 70 प्रतिशत कवर करते हैं, ये पूरे समय रहने योग्य होते हैं और कुल जैव द्रव्यमान का समर्थन करते हैं जो संभवतः भूमि पर मौजूद जैव द्रव्यमान से दस गुना अधिक है।

- प्रकार: महासागर, कोरल रीफ्स, मुहाने। महासागरीय क्षेत्र को विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया है: intertidal, pelagic, abyssal, और benthic। इन चारों जोनों में प्रजातियों की बड़ी विविधता होती है।

Intertidal Zone: यह वह क्षेत्र है जहाँ महासागर भूमि से मिलता है — कभी यह डूबा होता है और कभी खुला होता है, जैसे लहरें और ज्वार आते हैं और जाते हैं। इस कारण, समुदाय लगातार बदलते रहते हैं। चट्टानी तटों पर, यह क्षेत्र ऊर्ध्वाधर रूप से स्तरित होता है। जहाँ केवल उच्चतम ज्वार पहुँचते हैं, वहाँ केवल कुछ प्रजातियों के algae और molluscs होते हैं; जबकि उच्च ज्वार के दौरान सामान्यतः डूबे रहने वाले क्षेत्रों में अधिक विविधता होती है।

Pelagic Zone: यह वह जल है जो भूमि से दूर होता है, मूलतः खुला महासागर होता है। यह सामान्यतः ठंडा होता है, हालांकि सामान्य तापमान सीमा देना कठिन होता है क्योंकि, तालाबों और झीलों की तरह, यहाँ तापीय स्तरण होता है। यहाँ की वनस्पति में सतह के समुद्री seaweeds शामिल होते हैं। यहाँ का जीव-जंतु कई प्रजातियों के मछलियों और कुछ स्तनधारियों, जैसे कि whales और dolphins को शामिल करता है। इनमें से कई प्रचुर मात्रा में plankton पर निर्भर करते हैं।

Benthic Zone: यह pelagic क्षेत्र के नीचे का क्षेत्र है, लेकिन इसमें महासागर के सबसे गहरे हिस्से शामिल नहीं होते। इस क्षेत्र का तल रेत, कीचड़, और/या मृत जीवों से बना होता है। यहाँ तापमान गहराई के बढ़ने के साथ कम होता है क्योंकि गहरे जल में प्रकाश नहीं पहुँचता। यहाँ की वनस्पति मुख्यतः समुद्री seaweed से होती है जबकि जीव-जंतु, चूँकि यह बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें सभी प्रकार के बैक्टीरिया, फफूंद, स्पंज, समुद्री एनिमोन, कीड़े, समुद्री तारे, और मछलियाँ शामिल होते हैं।

Abyssal Zone: गहरे महासागर का यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र का पानी बहुत ठंडा होता है (लगभग 3° C), उच्च दबाव वाला होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन पोषण की मात्रा कम होती है। Abyssal zone कई प्रकार के अस्थि-जीवों और मछलियों का समर्थन करता है। मध्य महासागर की पर्वत श्रृंखलाएँ (टेक्टोनिक प्लेटों के बीच फैलने वाले क्षेत्र), अक्सर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के साथ, महासागरीय तल पर पाई जाती हैं। इन वेंट्स के निकट chemosynthetic बैक्टीरिया पनपते हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन सल्फाइड और अन्य खनिज उत्सर्जित करते हैं। ये बैक्टीरिया खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होते हैं क्योंकि इन्हें अस्थि-जीवों और मछलियों द्वारा खाया जाता है।

Eco Sensitive Zones

➤ ईको संवेदनशील क्षेत्र क्या हैं?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002–2016) में यह निर्धारित किया गया था कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव आश्रयों की सीमाओं से 10 किमी के भीतर आने वाली भूमि को ईको नाजुक क्षेत्रों (Eco Sensitive Zones - ESZs) के रूप में घोषित करें, जैसा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (v) के तहत है।

➤ ईएसजेड्स का उद्देश्य

- ईएसजेड का उद्देश्य पार्कों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना था, जो एक शॉक एब्जॉर्बर या संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

- संरक्षित वन क्षेत्रों के चारों ओर संक्रमण क्षेत्र वन की कमी और मानव-जानवर संघर्ष को कम करेगा।

- संरक्षित क्षेत्र कोर और बफर प्रबंधन मॉडल पर आधारित हैं।

- कोर क्षेत्र का कानूनी दर्जा एक राष्ट्रीय पार्क होने का है।

- हालांकि, बफर क्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क होने का कानूनी दर्जा नहीं है और यह एक आरक्षित वन, वन्यजीव आश्रय या बाघ अभयारण्य हो सकता है।

- यह संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा में मदद करेगा।

- यह ईको-पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

➤ ईको-सेंसिटिव ज़ोन दिशानिर्देश

- दिशानिर्देशों ने प्रस्तावित किया कि सीमा स्थल विशेष होनी चाहिए, जिसे वन विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत राज संस्थान के प्रतिनिधियों की एक क्षेत्र आधारित टीम के साथ परामर्श में तय किया जाना चाहिए।

- हालांकि ईएसजेड भूमि संसाधनों पर लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, यह भूमि-उपयोग परिवर्तन को सीमित करता है।

- सड़क चौड़ीकरण, भवनों का निर्माण या विस्तार, कृषि प्रणाली का परिवर्तन और विद्युत केबलों का निर्माण जैसे गतिविधियों को ईएसजेड के मास्टर प्लान के अनुसार निगरानी समिति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।

- इसमें उल्लेख किया गया है कि ईएसजेड लोगों के खिलाफ नहीं हैं और उनके रोज़मर्रा के कार्यों को बाधित करने का इरादा नहीं रखते।

➤ स्थानीय लोगों की चिंताएँ

स्थानीय लोग दावा करते हैं कि यह उनकी आजीविका के खिलाफ है। जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं है। मानव-जानवर संघर्ष बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों को अतिक्रमणकर्ता के रूप में माना जाएगा। पर्यटन को विनियमित करने के लिए कोई नीतियाँ नहीं हैं। होटल और बड़े रिसॉर्ट क्षेत्र में हावी हैं और स्थानीय लोगों को कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित कर दिया गया है। स्थानीय लोग इकोटूरिज्म व्यवसाय में उत्साहित नहीं हैं क्योंकि जन पर्यटन उन्हें कठिन प्रतिस्पर्धा देता है।

➤ अन्य मुद्दे

- विकास पर प्रक्रिया के प्रभाव को लेकर चिंतित और खनन एवं उद्योग लॉबी के दबाव में, राज्यों ने कई पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों के चारों ओर सुरक्षा से बाहर रखा है।

- संरक्षित क्षेत्रों के पास खनिजों और संसाधनों की उपस्थिति ने कई राज्यों में ईएसजेड (Eco-Sensitive Zones) की पहचान को बाधित कर दिया है।

- ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों के चारों ओर के समुदाय भी विरोध में हैं क्योंकि उन्हें ईको-सेंसिटिव ज़ोन्स (ESZs) की पहचान और शासन की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

- ईएसजेड दिशानिर्देश वर्तमान पर्यटन प्रथाओं पर कोई रोक नहीं लगाते हैं और क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण पर कोई प्रतिबंध नहीं डालते हैं।

पश्चिमी घाट और विभिन्न समितियाँ

➤ इसकी सिफारिशें थीं

- पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र बनाना। इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा: सुरक्षित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों होंगे; तीन पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) यानी ESZ-1, ESZ-2 और ESZ-3, विभिन्न सुरक्षा के स्तर के साथ।

- ESZ-1 और ESZ-2 श्रेणियों में उच्चतम सुरक्षा। यह सिफारिश की गई कि सरकार को ESZ-1 और ESZ-2 में खनन के लिए नए पर्यावरणीय मंजूरियों पर अनिश्चितकालीन रोक लगानी चाहिए और 2015 तक ESZ-1 से खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए।

- ESZ-2 में मौजूदा खनन को कड़ी निगरानी के तहत जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें सामाजिक ऑडिट का एक प्रभावी सिस्टम हो।

- ESZ-1 में बड़े पैमाने पर भंडारण पर आधारित नए बांधों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- ESZs का सीमांकन स्थानीय समुदायों और स्थानीय निकायों की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए।

- एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA) की स्थापना की सिफारिश की गई, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो स्थानीय भागीदारी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- सिफारिशों पर बहुत विवाद और आलोचना हुई क्योंकि राज्यों ने महसूस किया कि इससे ऊर्जा और विकास परियोजनाओं में बाधा आएगी। बांधों पर प्रतिबंध ने बिजली क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। स्थानीय लोग भी रिपोर्ट के खिलाफ थे क्योंकि धारणा थी कि इससे आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर, कस्तूरीरंगन समिति को WGEEP रिपोर्ट की जांच के लिए स्थापित किया गया।

- इसे एचएलडब्ल्यूजी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सदस्यीय उच्च-स्तरीय कार्य समूह (HLWG), जिसकी अध्यक्षता कस्तूरीरंगन द्वारा की जाती है।

➤ सिफारिशें थीं

- पश्चिमी घाटों के कुल क्षेत्र का केवल 37% (यानी 60,000 वर्ग किमी) क्षेत्र को कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के तहत ईको सेंसिटिव एरिया (ESA) के अंतर्गत लाया जाएगा।

- ईको सेंसिटिव एरिया में खनन, पत्थर खदान और बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

- सांस्कृतिक परिदृश्य (जिसमें 58% क्षेत्र पश्चिमी घाटों में मानव बस्तियों, कृषि भूमि और बागानों द्वारा व्याप्त है) और प्राकृतिक परिदृश्य (जिसमें 90% क्षेत्र को समिति के अनुसार ESA के अंतर्गत आना चाहिए) के बीच अंतर किया गया है।

- ईको सेंसिटिव एरिया में वर्तमान खनन क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में समाप्त किया जाना चाहिए, या खनन पट्टा समाप्त होने के समय, जो भी पहले हो।

- कोई थर्मल पावर परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हाइड्रोपावर परियोजनाएँ केवल विस्तृत अध्ययन के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए।

- इन सिफारिशों की आलोचना की गई थी क्योंकि इसमें सीमांकन के लिए हवाई सर्वेक्षण विधियों और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग किया गया था, बिना जमीन की वास्तविकताओं का परीक्षण किए। इसके अलावा, ग्राम सभाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

➤ हाल के विकास

- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जावड़ेकर ने कहा कि कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी घाटों में ईको सेंसिटिव क्षेत्रों में वाणिज्यिक खनन और प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।

- उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को विकास कार्यों के लिए पूर्ण अवसर दिया जाएगा और संघ मंत्रालय वर्तमान में राज्य मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है।

- चूंकि 4,000 से अधिक गाँव प्रस्तावित ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों में आते हैं, स्थानीय जनसंख्या के साथ परामर्श चल रहा है ताकि कार्य योजना पर उनकी सिफारिश प्राप्त की जा सके और यह प्रक्रिया महीने के अंत तक पूरी की जाएगी।

➤ निष्कर्ष

- पौधों और जीवों के संरक्षण की आवश्यकता में कोई संदेह नहीं है और ESZ इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

- हालांकि, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण नीतियों के प्रभावों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, स्थानीय भागीदारी के प्रकार और संभावनाएँ, और सबसे महत्वपूर्ण, सफल संरक्षण पहलों के लिए वैकल्पिक आय सृजन के अवसरों की संभावनाएँ।

पिछले वर्ष के UPSC प्रश्न

- भारत में जलवृत्तियों और उनके पारिस्थितिकीय संरक्षण में भूमिका पर चर्चा करें। (UPSC 2009/15 अंक)

- भारत में Shola वनों का क्षेत्र बताएं। (UPSC 2003/2 अंक)

- मैंग्रोव क्या हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? (UPSC 2001/10 अंक)

- वेस्टलैंड क्या है? भारत में वेस्टलैंड विकास की संभावनाओं पर एक नोट लिखें। (UPSC 2000/10 अंक)

- उत्तर-पूर्वी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जंगलों के अंदर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध क्यों हुआ है? (UPSC 1997/10 अंक)

- भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? उनके मुख्य लक्षणों का वर्णन करें। (UPSC 1996/15 अंक)

- भारत के किन हिस्सों को 'सूखा क्षेत्र' कहा जाता है? इन क्षेत्रों में प्रचलित विशेषताओं और आर्थिक गतिविधियों पर टिप्पणी करें। (UPSC 1993/15 अंक)

- भारत में बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? इनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (UPSC 1985/20 अंक)

- भारत में सबसे बड़ा ज्वारीय वन का विस्तार कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? (UPSC 1981/3 अंक)

|

7 videos|370 docs|96 tests

|