UPSC मेन पिछले वर्ष के प्रश्न 2024: GS3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

प्रश्न 1: भारत में नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न निवारक उपायों और इस संदर्भ में सरकार की पहलों पर चर्चा करें। (उत्तर 150 शब्दों में)

- औद्योगिक नदी प्रदूषण का संक्षिप्त परिचय दें

- निवारक उपायों और सरकारी पहलों का उल्लेख करें

- उचित रूप से निष्कर्ष निकालें

परिचय: भारत में नदी के पानी का औद्योगिक प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र, मानव स्वास्थ्य और आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालता है, क्योंकि यह अपशिष्ट जल के अव्यवस्थित निर्वहन के माध्यम से जल गुणवत्ता को बिगाड़ता है।

शरीर: निवारक उपाय

- अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETPs): उद्योगों में ETPs की स्थापना को अनिवार्य करना, ताकि अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके और हानिकारक प्रदूषक हटाए जा सकें, जिससे नदियों पर विषाक्त भार कम हो।

- कड़ा निगरानी और नियमावली: प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन की नियमित जांच के लिए कड़ी निगरानी प्रणाली स्थापित करना।

- शून्य तरल निर्वहन (ZLD): उद्योगों को ZLD प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रित करते हैं, जिससे जल निकायों में निर्वहन रुकता है।

- जन जागरूकता और भागीदारी: औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल निकायों की निगरानी और संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

- सतत औद्योगिक प्रथाएं: उद्योगों को ऐसे स्वच्छ उत्पादन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन खपत को न्यूनतम करते हैं।

सरकारी पहल:

- नियामक ढांचा: औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के माध्यम से लागू किया गया है।

- CPCB निर्देश: CPCB ने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETPs) के अनुपालन की कमी के बारे में SPCBs/PCCs को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(b) के तहत निर्देश जारी किए हैं।

- ऑनलाइन निगरानी प्रणाली: औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (OCEMS) अनिवार्य की गई हैं ताकि वास्तविक समय में अपशिष्ट गुणवत्ता डेटा प्रदान किया जा सके।

- निष्कासन मानक: सामान्य और उद्योग-विशिष्ट अपशिष्ट निष्कासन मानक पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

निष्कर्ष: भारत में नदी जल के औद्योगिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कड़े नियमों, प्रौद्योगिकी में उन्नति, और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। प्रश्न 2: पर्यावरण NGO और कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है जो भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के परिणामों को प्रभावित करती है? चार उदाहरणों के साथ सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करें।

परिचय: पर्यावरण गैर-सरकारी संगठन (ENGOs) और कार्यकर्ता पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और नीति परिवर्तन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों (EIAs) को प्रभावित करने में।

भारत में EIA परिणामों को प्रभावित करने में ENGOs और कार्यकर्ताओं की भूमिका

- पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय जनसंख्याओं को EIA अभियानों में शामिल करना।

- पर्यावरणीय प्रभावों पर डेटा एकत्र करने के लिए अनुसंधान और सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करना और जवाबदेही के लिए मुकदमे दायर करना।

- नैतिक मानकों को बढ़ावा देना और समुदायों को EIA में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करना।

- पारदर्शी EIA के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना और पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए मीडिया को शामिल करना, जिससे निर्णय लेने वालों पर दबाव बनाया जा सके।

उदाहरण:

- साइलेंट वैली अभियान: केरल सास्त्र साहित्य परिषद ने साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में एक जलविद्युत परियोजना के खिलाफ लड़ाई लड़ी ताकि वर्षा वन की रक्षा हो सके, जिससे उस क्षेत्र को एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव मिला।

- POSCO स्टील परियोजना, ओडिशा: Greenpeace India और स्थानीय समूहों ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप 2017 में EIA में खामियों के कारण इसकी रद्दीकरण हुआ।

- नर्मदा बचाओ आंदोलन: इस आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को उजागर किया गया, जो परियोजना के आकलनों में सुधार का कारण बना।

- स्टरलाइट कॉपर मामला: एनजीओ के विरोध और ‘एंटी स्टरलाइट आंदोलन’ ने सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण मुद्दों के लिए संयंत्र को बंद किया गया और प्रभावी EIA की आवश्यकता को उजागर किया गया।

निष्कर्ष: ENGOs और कार्यकर्ता अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को प्राथमिकता दें। ENGOs को मजबूत करना समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए लाभकारी सतत प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है।

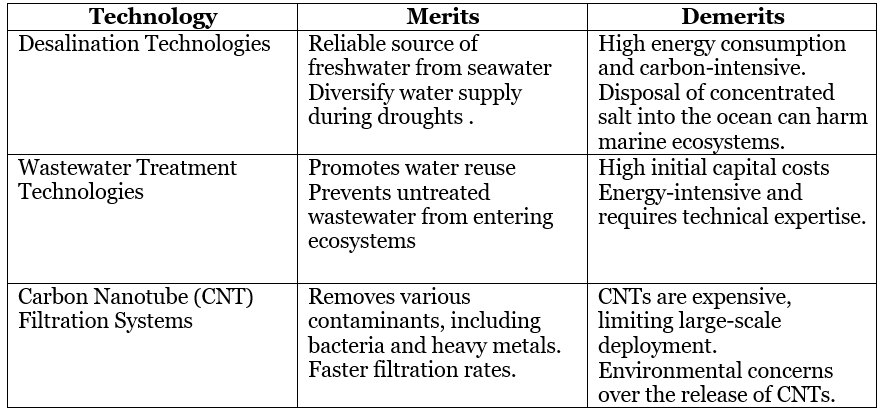

प्रश्न 3: दुनिया शुद्ध और सुरक्षित ताजे पानी की गंभीर कमी का सामना कर रही है। इस संकट को हल करने के लिए कौन-कौन सी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं? तीन ऐसी प्रौद्योगिकियों पर संक्षेप में चर्चा करें और उनके मुख्य लाभ और हानियों का उल्लेख करें। (उत्तर 250 शब्दों में) उत्तर: दृष्टिकोण:

- ताजे पानी की उपलब्धता के बारे में संक्षेप में लिखें।

- पानी की कमी की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करें।

- उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में लिखें जो इस जल संकट की स्थिति को संबोधित करने में मदद कर सकती हैं।

- तीन प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करें और उनके लाभ और हानियों को दर्शाएं।

- उपरोक्त बिंदुओं का सारांश देकर निष्कर्ष निकालें।

परिचय: ताजे पानी का केवल 2.5% ग्रह के पानी का हिस्सा है, जिसमें से 1% आसानी से उपलब्ध है। अधिकांश ताजे पानी ग्लेशियरों और बर्फ के क्षेत्रों में फंसा हुआ है, जिससे केवल 0.007% 8 बिलियन लोगों के लिए उपलब्ध है।

मुख्य भाग: शुद्ध और सुरक्षित ताजे पानी की कमी की स्थिति:

- पानी का उपयोग पिछले एक सदी में जनसंख्या वृद्धि की दर से दो गुना से अधिक बढ़ गया है।

- 2025 तक, वैश्विक जनसंख्या का आधा हिस्सा पानी की कमी का सामना कर सकता है।

- तीव्र पानी की कमी के कारण 2030 तक लगभग 700 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।

- 2040 तक, दुनिया के 4 में से 1 बच्चे अत्यधिक उच्च पानी के तनाव वाले क्षेत्रों में रहेंगे।

वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां:

- नमकीन पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रौद्योगिकियां: मेम्ब्रेन तकनीक, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, समुद्री पानी को पेयजल में बदलने में मदद करती हैं।

- अपशिष्ट जल उपचार: इलेक्ट्रोकॉगुलेशन और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जैसी तकनीकें अपशिष्ट जल को पुन: उपयोग के लिए उपचारित करने में मदद कर सकती हैं।

- एआई और आईओटी की भूमिका: ये रिसावों की पहचान और पानी वितरण नेटवर्क की निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके।

- नैनो तकनीक: कार्बन नैनोट्यूब (CNT) आधारित फ़िल्ट्रेशन सिस्टम जैविक, अजैविक, और जैविक यौगिकों को हटा देते हैं।

- फोटोकैटालिटिक पानी शुद्धिकरण: यह पानी को विषाक्त पदार्थों और संदूषकों से मुक्त करने के लिए फोटोकैटलिस्ट और पराबैंगनी किरणों का उपयोग करता है।

निष्कर्ष: नमकीन पानी की शुद्धिकरण, अपशिष्ट जल उपचार, और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण ताजे पानी की कमी के लिए अभिनव समाधान प्रदान करता है, जिससे सभी के लिए स्वच्छ पानी की स्थायी प्रबंधन और पहुंच में सुधार होता है।

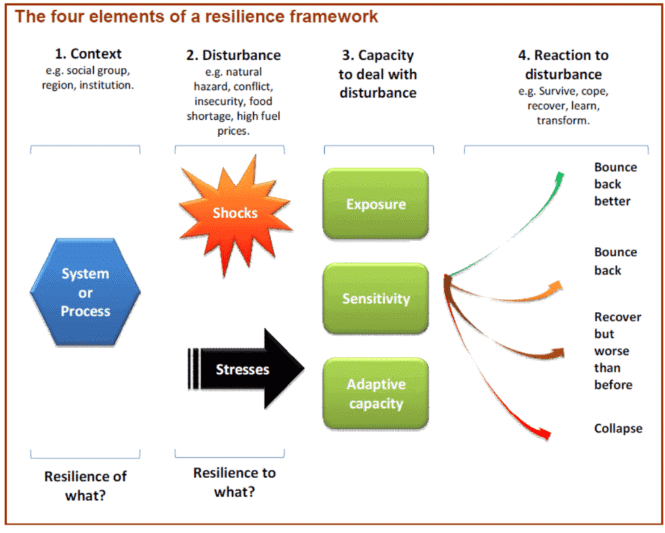

प्रश्न 4: आपदा लचीलापन क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? लचीलापन ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। साथ ही, 2020-2030 के लिए आपदा जोखिम में कमी के सेंडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का उल्लेख करें। (उत्तर 250 शब्दों में) उत्तर: दृष्टिकोण: परिचय: आपदा लचीलापन की परिभाषा मुख्य भाग:

- आपदा लचीलापन उन कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- अनुकूलन क्षमता: व्यवधानों के प्रति समायोजित होने, क्षति को कम करने और झटकों से सीखने की क्षमता।

- जोखिम के प्रति संवेदनशीलता: झटकों या तनाव के आकार और आवृत्ति।

- संवेदनशीलता: यह कि एक प्रणाली को झटके या तनाव से कितना प्रभावित किया जाता है।

- संस्थान: पिछले आपदाओं से सीखने और भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए स्वयं को व्यवस्थित करने की क्षमता।

लचीलापन ढांचे के चार तत्व:

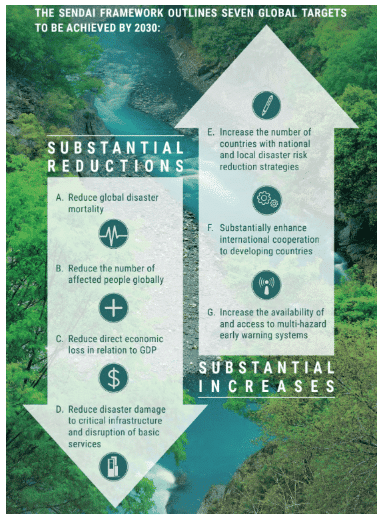

सेंडाई ढांचे के लिए वैश्विक लक्ष्य (2015-2030): सेंडाई ढांचा आपदा जोखिम में कमी के लिए एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित समझौता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों के संयोजन और सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच साझा जिम्मेदारी के माध्यम से आपदा जोखिम और नुकसान को कम करना है।

कार्य के लिए प्राथमिकताएँ:

- प्राथमिकता 1: आपदा जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करना।

- प्राथमिकता 2: आपदा जोखिम में कमी के लिए नीतियों, रणनीतियों और योजनाओं का विकास करना।

- प्राथमिकता 3: जोखिम में कमी के लिए प्रभावी कार्यान्वयन।

- प्राथमिकता 4: आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: भारत सरकार ने सेंडाई ढांचे को लागू करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है, जिससे आपदा प्रबंधन में सुधार हो सके और देश की लचीलापन क्षमता बढ़ सके।

परिचय: आपदा लचीलापन उन प्राकृतिक खतरों के हानिकारक प्रभावों का सामना करने, रोकने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता है, जो लोगों, स्थानों और पर्यावरण पर पड़ते हैं।

कार्य के लिए प्राथमिकताएँ:

- प्राथमिकता 1: आपदा जोखिम प्रबंधन को जोखिम की सभी आयामों जैसे कि असुरक्षा, क्षमता, व्यक्तियों और संपत्तियों का सामना, खतरों की विशेषताएँ, और पर्यावरण के संदर्भ में समझ पर आधारित होना चाहिए।

- प्राथमिकता 2: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, और वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम शासन आपदा जोखिम कम करने के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

- प्राथमिकता 3: संरचनात्मक और गैर- संरचनात्मक उपायों के माध्यम से आपदा जोखिम की रोकथाम और कमी के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश आवश्यक हैं ताकि व्यक्तियों, समुदायों, देशों और उनके संपत्तियों के साथ-साथ पर्यावरण की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक लचीलापन को बढ़ाया जा सके।

- प्राथमिकता 4: प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास, और पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बैटर करना।

निष्कर्ष: भारत सरकार ने Sendai Framework 2015-2030 के लक्ष्यों, उद्देश्यों, और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों की एक सेट जारी की है। भारत सरकार ने एशियाई मंत्री सम्मेलन (AMCDRR) 2016 के दौरान, एशियाई क्षेत्र में Sendai Framework for Disaster Risk Reduction के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए UNISDR को 1 मिलियन USD की अनुदान राशि दी है।

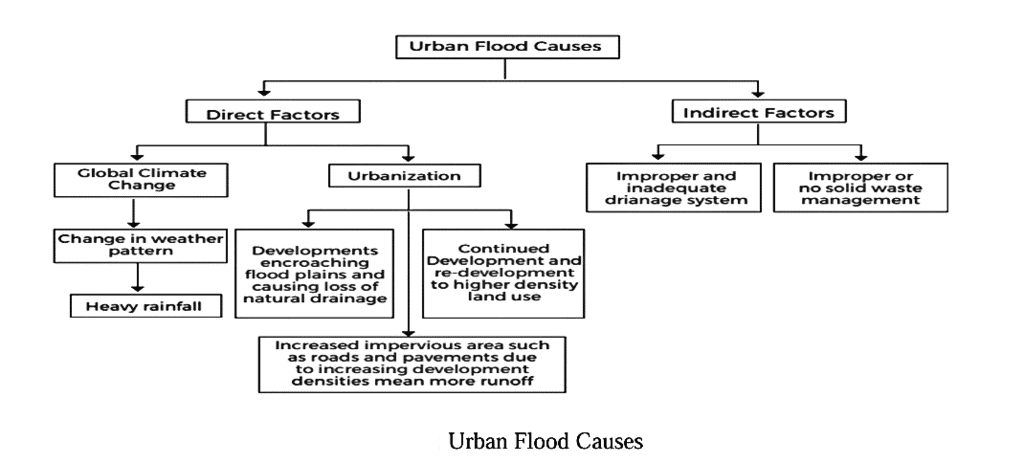

प्रश्न 5: शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु-प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों पर चर्चा करें। भारत में पिछले दो दशकों में ऐसी दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताएँ बताएं। भारत में ऐसी बाढ़ों से निपटने के लिए नीतियाँ और ढाँचे का वर्णन करें। (उत्तर 250 शब्दों में)

उत्तर: दृष्टिकोण

शहरी बाढ़ एक जलवायु-प्रेरित आपदा है, जो तब होती है जब भारी वर्षा जल निकासी प्रणालियों को अभिभूत कर देती है, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे शहरों में भूमि या संपत्ति जलमग्न हो जाती है।

शारीरिक कारण:

- जलवायु परिवर्तन: वर्षा की तीव्रता को बढ़ाकर शहरी बाढ़ को प्रेरित करता है। गर्म हवा अधिक नमी को धारण करती है, जिससे अधिक वर्षा होती है। विशेषकर शहरी गर्मी के द्वीपों में बढ़ती तापमान मौसमी जलवायु पैटर्न को और अधिक बाधित करती है। समुद्र स्तर में वृद्धि तटीय शहरों के लिए जोखिम बढ़ाती है, जिससे बाढ़ और ताजे पानी का प्रदूषण होता है।

- शहरीकरण: बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है क्योंकि यह अपारदर्शी सतहों को बढ़ाता है जो वर्षा के जल को बढ़ाते हैं और जल अवशोषण को कम करते हैं, जबकि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करता है जो अप्रभावी नियमों के कारण होता है।

- असामान्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करता है, जिससे भारी वर्षा के दौरान ओवरफ्लो होता है और सीवेज और वर्षा के पानी के मिश्रण के साथ बाढ़ के जोखिम को और जटिल बनाता है।

मुख्य बाढ़ घटनाएँ:

- महत्वपूर्ण बाढ़ घटनाओं को नोट करना आवश्यक है, जिसमें उनकी कारणों पर प्रकाश डालना शामिल है।

नीतियाँ और ढाँचे:

- बाढ़ प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ और ढाँचे प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

शहरी बाढ़ के खिलाफ प्रभावी प्रबंधन और सतत अवसंरचना की महत्ता को समझना आवश्यक है, ताकि शहरी क्षेत्रों की बाढ़ के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके।

चेन्नई बाढ़ (2015): भारी वर्षा और खराब जल निकासी, साथ ही शहरी विकास के कारण 300 आंतरिक जल निकायों का विनाश, बाढ़ को बढ़ा दिया। पल्लीकरनाई की दलदली भूमि में महत्वपूर्ण कमी ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और बाढ़ नियंत्रण को कमजोर किया।

मुंबई बाढ़ (2005): भारी वर्षा से उत्पन्न, जो एक सदी पुराने जल निकासी प्रणाली को अभिभूत कर दिया, जिसे केवल 25 मिमी वर्षा प्रति घंटे संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शहरीकरण ने mangroves में 40% की कमी और हरे स्थानों में गिरावट ला दी, जिससे बाढ़ को और बढ़ावा मिला और प्रभावी जल अवशोषण को रोक दिया।

भारत में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए नीतियाँ और ढाँचे

- शहरी बाढ़ प्रबंधन पर दिशा-निर्देश (2010): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी, ये दिशा-निर्देश शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना के लिए एक बहु-शाखीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।

- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (2015): स्मार्ट जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों सहित सतत शहरी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है।

- एएमआरयूटी 2.0: बाढ़ की संवेदनशीलता को कम करने के लिए तूफानी जल निकासी और शहरी बुनियादी ढाँचे को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- तूफानी जल निकासी मैनुअल (2019): स्थायी तूफानी जल प्रबंधन और बाढ़ प्रतिक्रिया योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रेरित शहरी बाढ़ शहरों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। स्थायी बुनियादी ढाँचे के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन और एनडीएमए दिशानिर्देशों के पालन से शहर की लचीलापन को बढ़ाया जा सकता है।

|

4 videos|266 docs|48 tests

|