UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 11th March 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

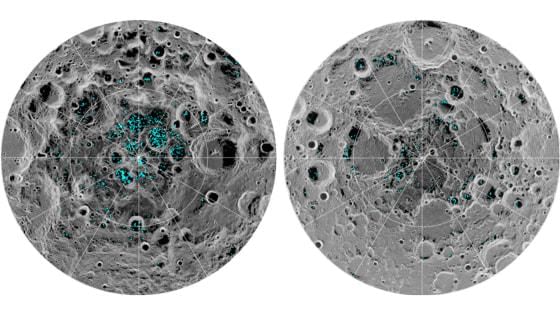

चंद्रयान-3: चंद्रमा पर बर्फ के पानी पर नई खोजें

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत के चंद्रयान-3 मिशन से प्राप्त हालिया निष्कर्षों से पता चला है कि चंद्रमा पर उसके ध्रुवीय क्षेत्रों से परे भी पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है, जिससे चंद्र संसाधनों के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ है।

- इस मिशन का उद्देश्य पानी की बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना है, जो भविष्य में चंद्रमा पर निवास के लिए महत्वपूर्ण है तथा अंतरग्रहीय यात्रा के लिए संभावित ईंधन है।

- चन्द्रयान-3, चन्द्रयान-2 के बाद चन्द्रमा पर सफल लैंडिंग का इसरो का दूसरा प्रयास है।

- नये आंकड़ों से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर संभवतः जल-बर्फ का भंडार है।

अतिरिक्त विवरण

- चंद्रयान-3: इस मिशन में एक लैंडर मॉड्यूल (एलएम), एक प्रोपल्शन मॉड्यूल (पीएम) और एक रोवर शामिल हैं, जिन्हें अंतरग्रहीय मिशन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- प्रक्षेपण यान: चंद्रयान-3 को इसरो के एलवीएम3 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया, जिसकी विशेषता इसकी तीन-चरणीय डिजाइन और भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में लागत प्रभावी तैनाती है।

- वैज्ञानिक उपकरण: अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) ने चंद्रा की सतही तापभौतिकीय प्रयोग (चास्ट) के आंकड़ों का उपयोग किया, जिससे चंद्र सतह और गहरी परतों के बीच महत्वपूर्ण तापमान अंतर की पहचान हुई।

- चेस्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह की परत अत्यधिक गैर-चालक है, जो इसके तापीय गुणों और संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है।

चंद्रयान-3 जैसे मिशनों के माध्यम से चंद्रमा पर चल रहा अन्वेषण न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में चंद्र अन्वेषण और आवास संबंधी पहलों का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

किसान क्रेडिट कार्ड

चर्चा में क्यों?

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों से जुड़े खराब ऋणों में 42% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कृषि क्षेत्र में वित्तीय तनाव का संकेत है।

- किसानों को कृषि इनपुट के लिए आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी।

- वर्ष 2018-19 में मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों को शामिल करने के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार किया गया।

- यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों सहित विभिन्न बैंकिंग संस्थानों द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

अतिरिक्त विवरण

- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी): यह योजना किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि इनपुट खरीदने और अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए नकदी निकालने में सक्षम बनाती है।

- कार्यान्वयन: केसीसी योजना का प्रबंधन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है, जिससे किसानों के लिए ऋण तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है।

- योजना का उद्देश्य: किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य विभिन्न कृषि आवश्यकताओं के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना है, जिसमें शामिल हैं:

- फसल की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण

- फसल-उपरांत व्यय

- उत्पाद विपणन के लिए ऋण

- घरेलू उपभोग की जरूरतें

- कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी

- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण

- पात्रता: यह योजना निम्नलिखित के लिए उपलब्ध है:

- व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता जो स्वामी कृषक हैं

- काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार

- किसानों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)

- किसान ऋण पोर्टल: यह पोर्टल किसानों को केसीसी योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करता है और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:

- व्यापक किसान डेटा

- ऋण वितरण पर विवरण

- ब्याज अनुदान दावे

- योजना उपयोग की प्रगति पर नज़र रखना

संक्षेप में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान करके उन्हें समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जीएस2/राजनीति

भारतीय विश्वविद्यालय और कुलपति की खोज

चर्चा में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय) विनियम, 2025 के मसौदे ने भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। मुख्य रूप से इन नियुक्तियों की पद्धति और भारत के विकसित होते संघीय ढांचे और प्रासंगिक सुप्रीम कोर्ट के कानूनी उदाहरणों के संदर्भ में इस प्रतिष्ठित पद के लिए आवश्यक योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- यूजीसी विनियम, 2025 के मसौदे का उद्देश्य कुलपति नियुक्तियों में राज्य कार्यकारिणी की भागीदारी को कम करना है।

- कानूनी मिसालें राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देती हैं।

- क्षेत्रीय शैक्षिक प्राथमिकताओं और जवाबदेही को बनाए रखने के बारे में राज्य सरकारों की चिंताएं बनी हुई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- नई चयन संरचना: प्रस्तावित खोज-सह-चयन समिति में महत्वपूर्ण शैक्षणिक नेतृत्व अनुभव वाले उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे। प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं:

- विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (अक्सर राज्यपाल) द्वारा नामित व्यक्ति।

- विश्वविद्यालय के कार्यकारी निकाय (जैसे, सीनेट या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) का नामित व्यक्ति।

- यूजीसी द्वारा नामित।

- न्यायिक मिसालें: सर्वोच्च न्यायालय के कई मामलों ने यह स्थापित कर दिया है कि कुलपति की नियुक्तियों में राज्य कार्यपालिका का प्रभाव असंवैधानिक है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को मजबूत करता है।

- राज्य सरकारों की चिंताएं: राज्य सरकारों का तर्क है कि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली उनकी वित्तीय सहायता, उन्हें क्षेत्रीय शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व चयन में भाग लेने का अधिकार प्रदान करती है।

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि यूजीसी के मसौदा नियम स्वतंत्र और योग्यता आधारित कुलपति नियुक्तियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, राज्य सरकारों की वैध चिंताओं के साथ इसे संतुलित करना महत्वपूर्ण है। राज्य के हितों को संबोधित करते हुए न्यायिक आदेशों का सम्मान करने वाला एक सहकारी दृष्टिकोण खोजना भारत में उच्च शिक्षा के प्रभावी प्रशासन के लिए आवश्यक होगा।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में वेतनभोगी श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में स्थिरता

चर्चा में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत में रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन वेतनभोगी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 2019 से नहीं बदली है। यह स्थिति वेतनभोगी वर्ग के लिए आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं को लेकर चिंता पैदा करती है।

- जून 2019 की तुलना में जून 2024 में वेतनभोगी श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में 1.7% की कमी आई।

- वेतनभोगी रोजगार का हिस्सा 2019-20 में 22.9% से घटकर 2023-24 में 21.7% हो जाएगा।

अतिरिक्त विवरण

- वेतन वृद्धि से आगे निकल रही मुद्रास्फीति: बढ़ती उपभोक्ता कीमतों ने नाममात्र की वृद्धि के बावजूद वेतन की क्रय शक्ति को कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, पीएलएफएस डेटा के अनुसार, जून 2019 की तुलना में जून 2024 में वास्तविक वेतन 1.7% कम था।

- अतिरिक्त श्रम आपूर्ति: योग्य श्रमिकों की अधिक आपूर्ति ने उच्च शिक्षा के लिए वेतन प्रीमियम को कम कर दिया है, जिससे वेतन वृद्धि सीमित हो गई है। स्व-नियोजित श्रमिकों का अनुपात 2019-20 में 53.5% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया।

- निजी क्षेत्र के निवेश में कमी: निजी क्षेत्र के निवेश-जीडीपी अनुपात में 2011-12 में 28% से 2022-23 में 21.1% तक की गिरावट ने रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि में बाधा उत्पन्न की है।

- नीतिगत झटकों का प्रभाव: विमुद्रीकरण और जीएसटी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों ने लघु और मध्यम उद्यमों को कमजोर कर दिया है, जिससे औपचारिक रोजगार में कमी आई है।

- अनौपचारिक कार्य की ओर रुझान: कंपनियां तेजी से अस्थायी और गिग श्रमिकों को नियुक्त कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम वेतन और कम लाभ मिल रहा है।

आकस्मिक श्रमिकों के लिए वेतन में वृद्धि, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह समग्र अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो। यह कई कारकों के कारण है:

- उत्पादकता में कम योगदान: आकस्मिक श्रम में अक्सर कम-कुशल कार्य शामिल होता है, लेकिन उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन में स्थिरता आ जाती है।

- कार्य की अनौपचारिक प्रकृति: आकस्मिक नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता का अभाव होता है, जिसके कारण दीर्घकालिक आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न होती है।

- मजदूरी-मूल्य सर्पिल जोखिम: कम-कुशल क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

- सीमित कौशल विकास: आकस्मिक रोजगार में आमतौर पर प्रशिक्षण के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।

- उपभोग और बचत में कमी: अस्थाई मजदूरों को आमतौर पर कम मजदूरी मिलती है, जिससे उनकी बचत और खर्च करने की क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित होता है।

स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में महामारी के बाद सुधार होना शुरू हुआ, फिर भी जून 2024 तक वे महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में 1.5% कम रहे। उल्लेखनीय रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में 3.02% की वृद्धि हुई, जबकि शहरी समकक्षों में 5.2% की गिरावट देखी गई।

नीतिगत निर्णयों का प्रभाव: नोटबंदी और जीएसटी के कार्यान्वयन ने अनौपचारिक और लघु-स्तरीय उद्यमों को बाधित किया है, जिससे नौकरियां खत्म हो गई हैं और वेतन वृद्धि धीमी हो गई है। इसने अनौपचारिक और गिग कार्य की ओर बदलाव को तेज कर दिया है, जिसमें आम तौर पर कम वेतन और कम लाभ मिलते हैं।

आगे की राह: इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, औपचारिक रोजगार और कौशल विकास को बढ़ाना, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना, तथा अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी नीतियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, ताकि आय स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल लाभ सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष रूप में, वेतनभोगी श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में स्थिरता को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, कौशल विकास को समर्थन देना तथा कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

चीन द्वारा बड़े चरणबद्ध ऐरे रडार (एलपीएआर) की तैनाती

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

चीन ने हाल ही में चीन-म्यांमार सीमा के पास स्थित युन्नान प्रांत में एक अत्याधुनिक लार्ज फेज्ड ऐरे रडार (एलपीएआर) तैनात किया है। इस घटनाक्रम का क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है।

- एलपीएआर 5,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है, जिससे हिंद महासागर और भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों की व्यापक निगरानी संभव हो सकेगी।

- यह रडार प्रणाली वास्तविक समय में बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगा सकती है और उस पर नज़र रख सकती है, जिससे चीन की सैन्य क्षमताएं बढ़ जाएंगी।

अतिरिक्त विवरण

- तंत्र: यांत्रिक घुमाव पर निर्भर रहने वाले पारंपरिक रडार सिस्टम के विपरीत, LPARs बड़े क्षेत्रों को लगभग तुरंत स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित एंटेना का उपयोग करते हैं। यह विशेषता उन्हें उच्च परिशुद्धता के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है।

- सामरिक भूमिका: एलपीएआर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और वायु रक्षा नेटवर्क के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो खतरों का जवाब देने में राष्ट्र की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।

- वैश्विक तुलना: चीन के अलावा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास ही LPAR तकनीक है। चीन के LPAR की क्षमताओं की तुलना अक्सर अमेरिका के PAVE PAWS रडार से की जाती है, जिसकी पहचान सीमा लगभग 5,600 किलोमीटर है और इसे पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- भारत के लिए चिंताएं: युन्नान स्थित एलपीएआर भारत के मिसाइल परीक्षणों पर नजर रख सकता है, विशेष रूप से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो अग्नि-5 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और के-4 पनडुब्बी-प्रक्षेपित मिसाइल जैसे सामरिक हथियारों के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

- मिसाइल के प्रक्षेप पथ, गति और दूरी पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करके, चीन को भारतीय मिसाइल क्षमताओं के विरुद्ध जवाबी उपाय विकसित करने में रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा।

यह नया रडार परिनियोजन क्षेत्र में शक्ति संतुलन में हो रहे परिवर्तन को रेखांकित करता है तथा संभावित खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनी निगरानी और रक्षा प्रणालियों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

भारत दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है।

चर्चा में क्यों?

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार , 2015-19 और 2020-24 की अवधि के बीच आयात में 9.3% की गिरावट का अनुभव करने के बावजूद, भारत ने यूक्रेन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

- भारत के हथियार आयात में कमी आई है, फिर भी वह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है।

- भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 55% से घटकर 36% हो गयी है।

- भारत अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता ला रहा है, विशेष रूप से फ्रांस, अमेरिका और इजरायल से आयात बढ़ा रहा है।

अतिरिक्त विवरण

- SIPRI के बारे में: SIPRI 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है, जो स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित है। यह संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध करता है, तथा वैश्विक हथियारों के आयात, निर्यात और सैन्य व्यय पर व्यापक डेटा प्रदान करता है।

- भारत का हथियार आयात: 2015-19 से 2020-24 तक, भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम कर दी है, जबकि फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ हथियार समझौतों को बढ़ाया है, जिसमें राफेल लड़ाकू जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध शामिल हैं।

- वैश्विक हथियार व्यापार की मुख्य बातें: चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, जबकि अमेरिका इसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। सुरक्षा खतरों के कारण यूरोपीय देशों ने भी आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

निष्कर्षतः, हथियारों की खरीद में भारत का रणनीतिक बदलाव वैश्विक हथियार बाजार में व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां देश बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता के मद्देनजर अपनी रक्षा साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

खंजर-XII: भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास

चर्चा में क्यों?

भारत-किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण, जिसे खंजर-XII के नाम से जाना जाता है, किर्गिस्तान में होने वाला है। इस वार्षिक सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद निरोधक तकनीकों और विशेष बलों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है।

- खंजर-XII एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और किर्गिज़स्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।

- यह अभ्यास पहली बार दिसंबर 2011 में भारत के नाहन में शुरू किया गया था।

- भारतीय दल में पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) के सैनिक शामिल हैं , जबकि किर्गिज़ दल का प्रतिनिधित्व किर्गिज़ स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है ।

अतिरिक्त विवरण

- प्राथमिक उद्देश्य: इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों और विशेष बलों की रणनीति, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पर्वतीय और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना है।

- प्रशिक्षण मॉड्यूल: प्रशिक्षण में उन्नत स्नाइपिंग, नजदीकी युद्ध, जटिल भवन हस्तक्षेप और पर्वतीय युद्ध तकनीकें शामिल होंगी।

- सैन्य अभ्यास के अलावा, यह अभ्यास किर्गिज़ नववर्ष उत्सव, नौरोज़ के उत्सव सहित सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगा।

यह अभ्यास न केवल सैन्य सहयोग को मजबूत करता है बल्कि भारत और किर्गिज़स्तान के बीच सौहार्द और सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा देता है।

जीएस3/पर्यावरण

लड़की

चर्चा में क्यों?

जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन तीव्र हो रहा है, तथा ला नीना के शीतलन प्रभाव गर्म भविष्य में कमजोर पड़ सकते हैं, विशेष रूप से देश के अधिकांश भागों में वर्तमान गर्मी के रुझान को देखते हुए।

- ला नीना की विशेषता दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर सतही समुद्री जल का ठंडा होना है।

- यह अल नीनो का प्रतिरूप है, जो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान प्रदर्शित करता है।

- ला नीना और अल नीनो, अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) के "ठंडे" और "गर्म" चरण हैं।

- ला नीना की घटनाएं समुद्र की सतह के तापमान में कम से कम पांच लगातार तीन-मासिक मौसमों के लिए 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की कमी से संकेतित होती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- कारण: ला नीना उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक ठंडे पानी के एकत्र होने के कारण उत्पन्न होता है, जो पूर्व की ओर चलने वाली तेज व्यापारिक हवाओं के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण समुद्र की सतह पर उथल-पुथल मच जाती है, जिससे समुद्र की सतह के तापमान में भारी गिरावट आ जाती है।

- मौसम पर प्रभाव: ला नीना पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वायुदाब को कम करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में वर्षा बढ़ जाती है जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होती है। यह दक्षिण एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून को बढ़ाता है, जिससे भारत और बांग्लादेश में कृषि को लाभ होता है, लेकिन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भयंकर बाढ़ आ सकती है।

- वैश्विक प्रभाव: ला नीना वैश्विक वर्षा के पैटर्न को बदल देता है, जिससे दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ब्राजील में अधिक वर्षा होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट और अमेरिका के खाड़ी तट जैसे क्षेत्रों में शुष्क स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

- आर्थिक प्रभाव: ला नीना से संबंधित अपवेलिंग पोषक तत्वों से भरपूर जल को सतह पर लाकर मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे प्लवक की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और मछली आबादी को लाभ होता है।

- अवधि: ला नीना घटनाएँ आमतौर पर एक से तीन वर्ष तक चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान चरम पर होती हैं।

संक्षेप में, ला नीना वैश्विक मौसम पैटर्न और जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, वर्षा और मछली पकड़ने के उद्योगों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए इन गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-मॉरीशस संबंध

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय मॉरीशस दौरे पर जाएंगे, जो 2015 के बाद उनकी दूसरी यात्रा है। वह 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

- मॉरीशस हिंद महासागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र है, जिसमें भारतीय मूल की बड़ी आबादी रहती है।

- भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक संबंध 1948 में स्थापित प्रारंभिक राजनयिक संबंधों से जुड़े हैं।

- भारत ने पिछले दशक में मॉरीशस में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक स्थिति: मॉरीशस हिंद महासागर में, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है, और भौगोलिक दृष्टि से इसे अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा के ठीक ऊपर स्थित है।

- औपनिवेशिक इतिहास और भारतीय प्रवासन: मूल रूप से एक फ्रांसीसी उपनिवेश, मॉरीशस पर बाद में अंग्रेजों का शासन था। 1700 के दशक के दौरान, भारतीयों को कारीगरों और राजमिस्त्री के रूप में मॉरीशस लाया गया था। 1834 और 1900 के दशक के आरंभ के बीच, लगभग 500,000 भारतीय अनुबंधित श्रमिक आए, जिनमें से कई स्थायी रूप से बस गए।

- राष्ट्रीय दिवस से भारतीय संबंध: मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस, 12 मार्च को मनाया जाता है, जो गांधीजी के दांडी मार्च के साथ मेल खाता है, जो 1901 में उनकी यात्रा का सम्मान करता है, जिसने स्थानीय भारतीय श्रमिकों को शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया।

- राजनीतिक नेतृत्व: मॉरीशस के राजनीतिक परिदृश्य पर दो प्रमुख परिवारों का वर्चस्व रहा है: रामगुलाम और जगन्नाथ। नवीन रामगुलाम पहले दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं।

- संप्रभुता संबंधी चिंताएं: मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने अगलेगा में भारत द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित करने संबंधी अटकलों का खंडन किया तथा देश की संप्रभुता की पुष्टि की।

- रक्षा और समुद्री सुरक्षा: भारत और मॉरीशस रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिसमें व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए समुद्री जानकारी साझा करने के समझौते शामिल हैं।

- व्यापार और निवेश: मॉरीशस भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है, जो सिंगापुर के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

- अंतरिक्ष सहयोग: अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोगात्मक प्रयास 1986 से चल रहे हैं, जिसकी परिणति हाल ही में एक संयुक्त उपग्रह विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन के रूप में हुई।

- क्षमता निर्माण और शिक्षा: आईटीईसी कार्यक्रम ने 2002 से अब तक लगभग 4,940 मॉरीशसवासियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मॉरीशस में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करती है, तथा उनकी साझा सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में आपसी रुचि पर प्रकाश डालती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और विश्व व्यापार संगठन कानूनों की परीक्षा

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

13 फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों राष्ट्र 2025 तक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए। यह देखते हुए कि भारत और अमेरिका दोनों विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं, किसी भी समझौते को डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन करना होगा।

- बीटीए वार्ता भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है

- वार्ता के दौरान विश्व व्यापार संगठन के कानूनों का अनुपालन करने की आवश्यकता के कारण कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) सिद्धांत: डब्ल्यूटीओ के नियमों में यह प्रावधान है कि किसी एक सदस्य को दिया गया कोई भी व्यापार लाभ सभी सदस्यों को भी मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका चीन जैसे अन्य देशों को समान लाभ दिए बिना भारतीय वस्त्रों पर टैरिफ कम करता है, तो यह एमएफएन सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

- पर्याप्त रूप से सभी व्यापार की आवश्यकता: GATT के अनुच्छेद XXIV.8(b) के अनुसार, मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में "पर्याप्त रूप से सभी व्यापार" शामिल होने चाहिए। एक BTA जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि को छोड़कर प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादों तक सीमित एक BTA WTO कानून के तहत वैध FTA के रूप में योग्य नहीं हो सकता है।

- अधिसूचना और पारदर्शिता दायित्व: WTO सदस्यों को नए क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के बारे में संगठन को सूचित करना और GATT के अनुच्छेद XXIV के अनुपालन को प्रदर्शित करना आवश्यक है। यदि भारत और अमेरिका टैरिफ कटौती के लिए स्पष्ट समयसीमा प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो इससे कानूनी विवाद हो सकते हैं।

- बाध्य टैरिफ प्रतिबद्धताएँ: दोनों देशों ने WTO नियमों के तहत अधिकतम टैरिफ सीमा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इन सीमाओं से ज़्यादा किसी भी तरह के तरजीही व्यवहार के परिणामस्वरूप प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन का आरोप लग सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ को अपनी बाध्य दरों से कम करता है, तो यह WTO प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन हो सकता है।

- अंतरिम समझौते के खंड का दुरुपयोग: अनुच्छेद XXIV.5 अंतरिम समझौतों की अनुमति केवल तभी देता है जब वे उचित समय सीमा (आमतौर पर 10 वर्ष) के भीतर पूर्ण FTA की ओर ले जाते हैं। पूर्ण FTA की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के बिना आंशिक BTA को लम्बा खींचना कानूनी जांच को आकर्षित कर सकता है।

प्रस्तावित भारत-अमेरिका बीटीए की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए एमएफएन सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव को रोकता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। व्यापार विखंडन से बचने और नियम-आधारित व्यापारिक माहौल बनाए रखने के लिए अधिसूचना और पारदर्शिता के संबंध में डब्ल्यूटीओ नियमों का अनुपालन आवश्यक है।

प्रस्तावित बीटीए को डब्ल्यूटीओ मानदंडों का उल्लंघन किए बिना जीएटीटी के अनुच्छेद XXIV के तहत एक "अंतरिम समझौते" के रूप में संरचित करने के लिए, यह आवश्यक है:

- एक उचित समय सीमा के भीतर, आदर्शतः 10 वर्षों के भीतर, एक पूर्ण मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) विकसित करने की प्रतिबद्धता को परिभाषित करना।

- पारदर्शिता सुनिश्चित करें और व्यापक व्यापार कवरेज और कार्यान्वयन समयसीमा सहित अंतरिम समझौते के बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित करें।

- गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बनाए रखना, जिससे संक्रमण काल के दौरान अन्य WTO सदस्यों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुंचे।

इन दिशानिर्देशों का पालन करके, भारत और अमेरिका एक ऐसे व्यापार समझौते की दिशा में काम कर सकते हैं जो विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप हो, जिससे एक मजबूत और निष्पक्ष व्यापार संबंध को बढ़ावा मिले।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का विनियमन - मजबूत नीतियों की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में मोटापे की समस्या से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, जबकि 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) पर 'स्वास्थ्य कर' लगाने का सुझाव दिया गया है ताकि उनकी खपत को कम किया जा सके। भारत मोटापे के एक बड़े संकट से जूझ रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) द्वारा उजागर किया गया है, जो बताता है कि चार में से एक वयस्क या तो मोटापे से ग्रस्त है या मधुमेह/प्री-डायबिटिक है।

- मोटापे और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी नीतियों की तत्काल आवश्यकता है।

- वर्तमान खाद्य लेबलिंग और विज्ञापन नियम कमजोर और अप्रभावी हैं।

- दोषपूर्ण भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) प्रणाली उपभोक्ताओं को भोजन की स्वास्थ्यप्रदता के बारे में गुमराह करती है।

- वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाएं मौजूद हैं जो खाद्य विनियमन में सुधार का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- नियामक चुनौतियाँ: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 2017 से सख्त खाद्य लेबलिंग और विज्ञापन विनियमों को लागू नहीं किया है। मौजूदा नियम अस्पष्ट और उद्योग-अनुकूल हैं , जिनमें बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद पैक के सामने चेतावनी लेबल का अभाव है।

- दोषपूर्ण भारतीय पोषण रेटिंग (आईएनआर) प्रणाली: सितंबर 2022 में प्रस्तावित, यह प्रणाली पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को उनकी पोषण सामग्री के आधार पर 1 से 5 स्टार प्रदान करती है। आलोचना इस बात से उत्पन्न होती है कि यह स्वास्थ्य के बारे में गलत धारणा बनाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने की क्षमता रखती है।

- गलत वर्गीकरण का उदाहरण: उच्च चीनी वाले शीतल पेय को 2 स्टार मिल सकते हैं, जबकि चीनी युक्त कॉर्नफ्लेक्स को 3 स्टार मिल सकते हैं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं।

- अप्रभावी विज्ञापन विनियमन: एचएफएसएस (उच्च वसा, नमक, चीनी) खाद्य पदार्थों को विनियमित करने वाले चार कानून होने के बावजूद, जिम्मेदार विज्ञापन सुनिश्चित करने में कोई भी प्रभावी नहीं है।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं: चिली के 'हाई इन' चेतावनी लेबलों ने सफलतापूर्वक यूपीएफ की खपत को 24% तक कम कर दिया है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पैक के सामने स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने की सिफारिश की है।

निष्कर्ष के तौर पर, भारत में मोटापे की बढ़ती दरें जनता की विफलता के बजाय नीति की विफलता को दर्शाती हैं। खाद्य लेबलिंग और विज्ञापन विनियमन में ढिलाई ने जंक फूड कंपनियों को जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर फलने-फूलने का मौका दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में आवश्यक कदमों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें जोर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए तत्काल विनियामक कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

|

3134 docs|1045 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 11th March 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा पर बर्फ के पानी की खोज का महत्व क्या है? |  |

| 2. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना क्या है और इससे किसानों को कैसे लाभ होता है? |  |

| 3. भारत में वेतनभोगी श्रमिकों के लिए वास्तविक मजदूरी में स्थिरता को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? |  |

| 4. चीन द्वारा बड़े चरणबद्ध ऐरे रडार (एलपीएआर) की तैनाती का वैश्विक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? |  |

| 5. भारत-मॉरीशस संबंधों में कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है? |  |