न्यायपालिका और कानूनी अधिकार - हल किए गए प्रश्न (2010-2024) | यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (विषयवार) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1:

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: (2023) ब्यान-I: भारत में, जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के नियमों और विनियमों के साथ किया जाता है, जो जेलों के दैनिक प्रशासन के लिए हैं। ब्यान-II: भारत में, जेलें जेल अधिनियम, 1894 द्वारा शासित होती हैं, जो स्पष्ट रूप से जेलों के विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखता है। उपरोक्त बयानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (क) ब्यान-I और ब्यान-II दोनों सही हैं और ब्यान-II ब्यान-I के लिए सही व्याख्या है। (ख) ब्यान-I और ब्यान-II दोनों सही हैं और ब्यान-II ब्यान-I के लिए सही व्याख्या नहीं है। (ग) ब्यान-I सही है लेकिन ब्यान-II गलत है। (घ) ब्यान-I गलत है लेकिन ब्यान-II सही है।

उत्तर: (क)

- जेलें/‘वहां निरुद्ध व्यक्ति’ भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 4 के अंतर्गत “राज्य-सूची” विषय है। जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। इसलिए, ब्यान 1 सही है। हालांकि, आपराधिक न्याय प्रणाली में जेलों के महत्व को देखते हुए, गृह मंत्रालय विभिन्न मुद्दों पर जेल प्रशासन के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहा है। जेल अधिनियम 1894 के तहत, जो जेलों को शासित करता है, जेल का प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है। इसलिए ब्यान 2 सही है।

इसलिए, ब्यान-I और ब्यान-II दोनों सही हैं और ब्यान-II ब्यान-I के लिए सही व्याख्या है।

प्रश्न 2:

- यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए सभी कार्य निर्णय की तारीख से पहले अमान्य हो जाते हैं।

- भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव उन आधारों पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएँ भंग कर दी गई हैं और चुनाव अभी होने हैं।

- जब एक विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संविधान में समय की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जिसके भीतर उन्हें अपनी सहमति घोषित करनी होती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? (क) केवल एक (ख) केवल दो (ग) सभी तीन (घ) कोई नहीं

उत्तर: (घ)

- यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो उनके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रदर्शन करते समय किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होंगे। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

- जब एक विधानसभा भंग होती है, तो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होते, भले ही भंग की गई विधानसभा के लिए नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न हों। इसलिए, राष्ट्रपति के चुनाव को उन आधारों पर स्थगित नहीं किया जाएगा कि कुछ विधानसभाएँ भंग हो गई हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

- विधेयकों पर सहमति: जब एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति यह घोषित करते हैं कि वे विधेयक पर सहमति देते हैं या सहमति नहीं देते हैं। यह प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति, जैसे ही उन्हें सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो वे विधेयक को सदनों के पास वापस कर सकते हैं, जिसमें यह अनुरोध किया जाता है कि वे विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करें। और जब विधेयक वापस किया जाता है, तो सदनों को विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए, और यदि विधेयक फिर से सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के लिए सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति सहमति नहीं देंगे। इसलिए, कथन 3 भी सही नहीं है।

प्रश्न 3:

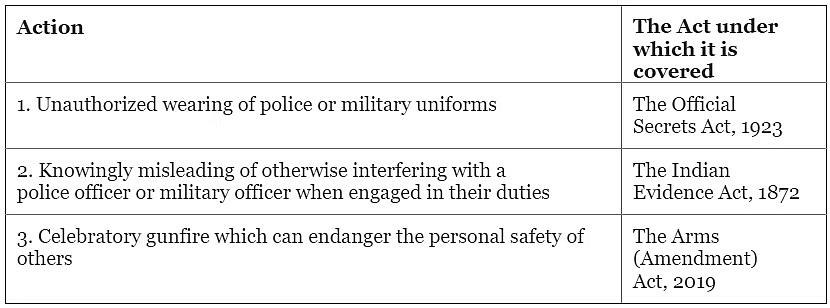

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें: (2023)

उपर्युक्त जोड़ों में से कितने सही रूप से मेल खाते हैं? (क) केवल एक (ख) केवल दो (ग) सभी तीन (घ) कोई नहीं

उत्तर: (ख)

- आधिकारिक रहस्य अधिनियम को सबसे पहले 1923 में बनाया गया था और इसे स्वतंत्रता के बाद भी बनाए रखा गया। यह कानून, जो सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों पर लागू होता है, देश की अखंडता के लिए जासूसी, बगावत और अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए ढांचा प्रदान करता है। यह कानून जासूसी, 'गुप्त' जानकारी साझा करने, बिना अनुमति के वर्दी का उपयोग करने (धारा-6 के तहत), सूचना रोकने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप आदि को दंडनीय अपराध बनाता है। यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे 14 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसलिए, जोड़ी 1 सही रूप से मेल खाती है।

- आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत, किसी भी प्रतिबंधित स्थान के निकट कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को जो गार्ड, चौकी, गश्त या इसी तरह की अन्य ड्यूटी में लगा हो, बाधित, जानबूझकर गुमराह या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, जोड़ी 2 सही रूप से मेल नहीं खाती।

- हथियार (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहता है कि जो कोई भी आग्नेयास्त्र का उपयोग लापरवाही या negligent तरीके से या जश्न मनाने वाली गोलीबारी में करेगा, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो, उसे दो साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसलिए, जोड़ी 3 सही रूप से मेल खाती है।

प्रश्न 4:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2023) कथन-I: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मुख्यतः चिकित्सीय देखभाल पर केंद्रित है, जबकि निवारक, प्रचारक और पुनर्वास संबंधी देखभाल सीमित है। कथन-II: भारत की विकेंद्रित स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के तहत, राज्य मुख्यतः स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन के लिए जिम्मेदार हैं। उपरोक्त बयानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (a) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही व्याख्या है। (b) दोनों कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है। (c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है। (d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

- आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (ABHWCs) को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य चयनात्मक स्वास्थ्य देखभाल से हटकर सभी उम्र के लिए निवारक, प्रचारक, चिकित्सीय, पुनर्वास और पेलियेटिव देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला की सेवाओं की ओर बढ़ना है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

- आयुष्मान भारत में, सब स्वास्थ्य केंद्र (SHC) स्तर पर, बहुउद्देशीय श्रमिक (पुरुष एवं महिला) और आशा कार्यकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केंद्रीय सरकार भी एक प्रमुख भागीदार है। इसलिए, कथन 2 सही है।

प्रश्न 5:

भारतीय संविधान के अनुसार, केंद्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक विघटन से बचाए।

- भारतीय संविधान राज्यों को उन व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान करने से छूट देता है जो निवारक निरोध के लिए हिरासत में हैं।

- आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, आरोपी का पुलिस के समक्ष किया गया स्वीकृति बयान साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त में से कितने वाक्य सही हैं? (क) केवल एक (ख) केवल दो (ग) सभी तीन (घ) कोई नहीं

- अनुच्छेद 355 के अनुसार, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि हर राज्य का प्रशासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। इसलिए, वाक्य 1 सही है।

- संविधान के अनुच्छेद 22 (1) में, उदाहरण के लिए, कानूनी सलाह का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 22 (3) (ख) इस अधिकार को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से छीन लेता है। इन प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. रॉय बनाम भारत संघ मामले में कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व या प्रतिपरीक्षा का अधिकार नहीं है। इसलिए, वाक्य 2 सही है।

- आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1987 और आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (जिन्हें क्रमशः TADA और POTA के नाम से जाना जाता है) ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष किए गए स्वीकृति बयानों को स्वीकार करने के लिए प्रावधान बनाए थे। इसलिए, वाक्य 3 सही नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रावधान है कि पुलिस प्राधिकरण के समक्ष या पुलिस हिरासत में किया गया स्वीकृति बयान स्वीकार्य नहीं है।

प्रश्न 6:

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: (2022)

- एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।

- भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपने प्रति अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है।

- भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।

- भारत में, संसद को अदालत की अवमानना पर कानून बनाने का अधिकार है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही हैं? (क) केवल 1 और 2 (ख) 1, 2 और 4 (ग) केवल 3 और 4 (घ) केवल 3

उत्तर: (ख)

- 1963 में सत्यपाल समिति द्वारा तैयार किया गया विधेयक संसद की एक संयुक्त समिति (1969-70) (भार्गव समिति) द्वारा समीक्षा की गई। जिसके आधार पर अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया। इसलिए बयान 1 सही है।

- संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के प्रति अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति दी है। इसलिए बयान 2 सही है।

- अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, अवमानना का तात्पर्य है अदालत की गरिमा या अधिकार के प्रति असम्मान दिखाने के अपराध से। 'अवमानना अधिनियम' की परिभाषा संविधान द्वारा नहीं दी गई है। हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के प्रति अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। इसलिए बयान 3 सही नहीं है।

- अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और इसे विधायी अधिनियम द्वारा भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142(2) में कहा गया है कि "इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन" सर्वोच्च न्यायालय के पास अवमानना के दंड के संबंध में कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति होगी। इसलिए बयान 4 सही है।

प्रश्न 7:

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: (2022)

- सरकारी विधि अधिकारी और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट अधिवक्ता को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।

- बार काउंसिलों को कानूनी शिक्षा और विधि कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) केवल 2 (ग) 1 और 2 दोनों (घ) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (ख)

- सरकारी विधि अधिकारी, कानूनी फर्में और पेटेंट न्यायविदों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि कॉर्पोरेट वकील अधिवक्ताओं की मान्यता से बाहर हैं। इसलिए, बयान 1 सही नहीं है।

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जो अधिवक्ताओं के अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित की गई है, जो भारत में कानूनी प्रैक्टिस और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करती है। इसके सदस्य भारत में वकीलों में से चुने जाते हैं और इस प्रकार भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पेशेवर आचरण, शिष्टाचार के मानक निर्धारित करता है और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह कानूनी शिक्षा के मानक भी निर्धारित करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनके विधि डिग्री छात्रों के अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन के लिए अंडरग्रेजुएट स्तर पर योग्यताएं प्रदान करेंगी। इसलिए, बयान 2 सही है।

प्रश्न 8:

भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: [2021]

- न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसा आरोपी पुलिस स्टेशन में बंद है, जेल में नहीं।

- न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को बिना अदालत की अनुमति के संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।

सही उत्तर विकल्प (ख) है।

- पुलिस हिरासत का अर्थ है कि पुलिस के पास आरोपी की शारीरिक हिरासत होती है, जबकि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। पहले मामले में, आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है, जबकि दूसरे मामले में, उसे जेल में रखा जाता है। इसलिए, बयान 1 गलत है।

- जब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो Cr.P.C लागू होता है और उन्हें गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- पुलिस हिरासत में पूछताछ की अनुमति:

- जैसे ही आरोपी न्यायिक हिरासत में होता है, मामले में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है।

- हालांकि, यदि अदालत यह मानती है कि पूछताछ आवश्यक है, तो अदालत पूछताछ करने की अनुमति दे सकती है। इसलिए, बयान 2 सही है। और, विकल्प (b) सही है।

प्रश्न 9:

निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी के मौलिक अधिकारों में छुआछूत के खिलाफ भेदभाव के रूप में संरक्षण शामिल है? [2020-I] (a) शोषण के खिलाफ अधिकार (b) स्वतंत्रता का अधिकार (c) संवैधानिक उपचार का अधिकार (d) समानता का अधिकार

सही उत्तर विकल्प (d) है।

निम्नलिखित मौलिक अधिकार "समानता" से संबंधित हैं:

- अनुच्छेद 14 → कानून के सामने समानता

- अनुच्छेद 15 → धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध

- अनुच्छेद 16 → सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता

- अनुच्छेद 17 → छुआछूत का उन्मूलन

- अनुच्छेद 18 → उपाधियों का उन्मूलन

प्रश्न 10:

भारत में, कानूनी सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं? [2020-I] 1. ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है 2. ट्रांसजेंडर जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम है 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सदस्य जिसकी वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम है 4. सभी वरिष्ठ नागरिक सही उत्तर चुनें, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 4

सही उत्तर विकल्प (क) है।

NALSA के आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार: वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता आय के आधार पर होती है। इसलिए, #4 “सभी वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं” गलत है। विकल्प (b) और (d) को हटा दिया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार → OBCs के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। (यह तीसरे कथन को हटा देता है)। इसलिए, उत्तर (क): केवल 1 और 2।

प्रश्न 11:

भारतीय इतिहास के संदर्भ में, 1884 का रुख्माबाई मामला निम्नलिखित के चारों ओर घूमता है: [2020-I] 1. महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 2. सहमति की आयु 3. वैवाहिक अधिकारों की बहाली सही उत्तर कोड का चयन करें: (क) केवल 1 और 2 (ख) केवल 2 और 3 (ग) केवल 1 और 3 (घ) 1, 2 और 3

- रुख्माबाई की शादी 11 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। इसलिए 1880 तक उसने अपने पति के खिलाफ एक अदालत का मामला लड़ा, जिसने उससे विवाहित जीवन जीने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग की।

- वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी और चाहती थी कि विवाह की आयु बढ़ाई जाए, जिसके परिणामस्वरूप रुख्माबाई रक्षा समिति का गठन हुआ, जिसका समर्थन सामाजिक सुधारकों जैसे बेहरामजी मलाबारी ने किया, अंततः सहमति की आयु विधेयक - 1891 का निर्माण हुआ, जिसने विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाया।

- वह अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करके एक डॉक्टर भी बनी।

इसलिए सभी 3 कथन सही हैं।

प्रश्न 12:

भारत में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था [2020-I] द्वारा की गई है: (क) संविधान की प्रस्तावना (ख) राज्य नीति के निर्देशक तत्व (ग) सातवां अनुसूची (घ) पारंपरिक प्रथा

हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। इनमें अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है।

प्रश्न 13:

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: [2019-I]

- 1. भारत के वन अधिनियम, 1927 में हालिया संशोधन के अनुसार, वनवासियों को वन क्षेत्र में उगाए गए बांस काटने का अधिकार है।

- 2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार, बांस एक सूक्ष्म वन उत्पाद है।

- 3. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वनवासियों को सूक्ष्म वन उत्पादों का स्वामित्व देने की अनुमति देता है।

उपरोक्त में से कौन-सा/कौन से बयान सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

- भारतीय वन अधिनियम में "बांस" शब्द को वृक्ष की परिभाषा से हटाने के लिए संशोधित किया गया, ताकि गैर-वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को काटने या परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता से मुक्त किया जा सके, और यह किसानों द्वारा बांस के पौधारोपण को प्रोत्साहित करेगा, जिससे उनकी कृषि आय में वृद्धि होगी। इसलिए, #1 गलत है।

- b और c में, बयान #3 सामान्य है, इसलिए हमें इसे सत्य मानना होगा बिना सत्यापन के।

- वन अधिकार अधिनियम: धारा 2(i) में सूक्ष्म वन उत्पादों में बांस, झाड़, शहद, मोम आदि शामिल हैं। इसलिए, #2 सही है।

- इसलिए उत्तर b है।

प्रश्न 14:

भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार सुरक्षित करता है? [2019-I]

(a) अनुच्छेद 19 (b) अनुच्छेद 21 (c) अनुच्छेद 25 (d) अनुच्छेद 29

सही उत्तर विकल्प (b) है। 2018- अप्रैल: "अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का अनिवार्य हिस्सा है"। SC का निर्णय हदिया मामले में। तो उत्तर है "b"।

प्रश्न 15:

\"कानून का शासन सूचकांक\" निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? [2018-I] (क) अम्नेस्ट्री इंटरनेशनल (ख) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ग) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय (घ) वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

विषय 2018-मार्च में समाचार में था: वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने अपने कानून के शासन सूचकांक 2017-18 की रिपोर्ट जारी की, जो यह मापती है कि 113 देशों ने उस अवधि में कानून के शासन का कितना पालन किया है (भारत की रैंक 62 थी, जो चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से बेहतर थी; डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। संदर्भ: द हिंदू

प्रश्न 16:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: [2018-I]

1. शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति को संबंधित राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है।

2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करनी आवश्यक है।

3. भारत में, 90% से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं? (क) 1 और 2 (ख) केवल 2 (ग) 1 और 3 (घ) केवल 3

- RTE अधिनियम की धारा 23 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। इसलिए, #1 गलत है।

- RTE के अनुसार, केवल वही लोग शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं जो टीईटी (TET) उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं। इसलिए, #2 सही है।

- इस प्रकार, विलोपन के द्वारा, हमें सही उत्तर मिलता है (ख): केवल 2।

प्रश्न 17:

भारत में, न्यायिक समीक्षा का अर्थ है [2017-I] (a) न्यायपालिका की शक्ति जो कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की है। (b) न्यायपालिका की शक्ति जो विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की है। (c) न्यायपालिका की शक्ति जो सभी विधान अधिनियमों की समीक्षा करने की है इससे पहले कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाए। (d) न्यायपालिका की शक्ति जो समान या विभिन्न मामलों में पहले दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की है।

न्यायिक समीक्षा का अर्थ है SC या HC द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति। इसलिए, "A" सबसे उपयुक्त विकल्प है।

प्रश्न 18:

‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’ के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? [2016-I]

- अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और आपराधिक मामलों की नहीं।

- अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ/समझौता करने वालों के रूप में अनुमति देता है।

सही उत्तर चुनें, निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए। (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

प्रत्येक ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक न्यायालय है और इसका अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम; 2008 2 अक्टूबर, 2009 को लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती न्याय प्रदान करना।

- ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, नागरिक मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करते हैं जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के पहले अनुसूची और दूसरे अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

- ग्राम न्यायालयों को विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए, वे नियुक्त मध्यस्थों का उपयोग कर सकते हैं।

संदर्भ - भारत वर्ष पुस्तक 2016 के पृष्ठ संख्या 601 पर, न्यायपालिका के अंतर्गत कहा गया है - पंचायत न्यायालय कुछ राज्यों में विभिन्न नामों जैसे न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि के तहत कार्य करते हैं, ताकि छोटी और स्थानीय प्रकृति के नागरिक और आपराधिक विवादों को निर्णय दिया जा सके। इसका अर्थ है कि पहला कथन गलत है। इस अधिनियम के तहत, जिला न्यायालय DM के परामर्श से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल का निर्माण करता है ताकि वे सलाहकार के रूप में कार्य कर सकें। इसलिए, दूसरा कथन सही है।

प्रश्न 19:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति उसकी [2014 - I] (क) सलाहकार क्षेत्राधिकार (ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार (ग) मूल क्षेत्राधिकार (घ) आदेश क्षेत्राधिकार

सही उत्तर विकल्प (ग) है।

सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निम्नलिखित विवादों को शामिल करता है:

- केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

- केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के एक तरफ और एक या अधिक राज्यों के दूसरी तरफ; या

- दो या अधिक राज्यों के बीच।

उपरोक्त संघीय विवादों में, सर्वोच्च न्यायालय का विशेष मूल क्षेत्राधिकार है। इसका अर्थ है कि कोई अन्य न्यायालय ऐसे विवादों का निर्णय नहीं ले सकता।

प्रश्न 20:

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: [2013 - I]

1. इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।

2. यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरे देश में लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) केवल 2 (ग) 1 और 2 दोनों (घ) न तो 1 और न ही 2

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना और विवादों के पारस्परिक समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। प्रत्येक राज्य में, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है ताकि NALSA की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाया जा सके और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सकें और राज्य में लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके।

प्रश्न 21:

भारत में कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? [2012 - I]

- उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने के लिए सक्षम हैं।

- जब एक उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत करता है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

- यदि एक उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है।

सही उत्तर चुनें: (a) केवल 1 (b) 2 और 3 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने के लिए सक्षम हैं। यदि एक उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है।

प्रश्न 22:

न्यायालय की मूल अधिकारिता में निम्नलिखित में से कौन-से शामिल हैं? [2012 - I]

- भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

- संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा के चुनावों के संबंध में विवाद।

- भारत सरकार और एक संघ क्षेत्र के बीच विवाद।

- दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

सही उत्तर चुनें: (a) 1 और 2 (b) 2 और 3 (c) 1 और 4 (d) 3 और 4

उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद शामिल हैं।

प्रश्न 23:

सीमा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: [2012 - I]

- सीमा आयोग के आदेशों को किसी कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

2. जब सीमांकन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते। उपरोक्त में से कौन सा विवरण सही है? (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

दोनों सही हैं। इसलिए विकल्प (c) सही है।

प्रश्न 24:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है? [2012 - I] 1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही हटाया जा सकता है।

3. न्यायाधीशों का वेतन भारत के समेकित कोष पर निर्भर करता है, जिसके लिए विधान सभा को मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा विवरण सही है? (a) 1 और 3 (b) 3 और 4 (c) केवल 4 (d) 1, 2, 3 और 4

पहला और तीसरा विवरण सही हैं, इसलिए विकल्प (a) सही है।

प्रश्न 25:

भारत में, यदि किसी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो उसे कौन से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं? [2011 - I]

1. यह विशेष शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकता है।

2. भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करते हैं।

3. इसे प्रधानमंत्री के 15-पॉइंट कार्यक्रम से लाभ मिल सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) 2 और 3 (ग) 1 और 3 (घ) 1, 2 और 3

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों (चाहे धार्मिक या भाषाई) को अपने चयन के अनुसार शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-331 में लोकसभा में दो एंग्लो-भारतीयों के नामांकन का प्रावधान है। लेकिन अभी तक धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए लोकसभा में नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

हालांकि धार्मिक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के 15-पॉइंट कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न 26:

भारत में लाखों विकलांग व्यक्तियों का निवास है। उनके लिए कानून के तहत उपलब्ध लाभ क्या हैं? [2011 - I] 1. सरकारी स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा। 2. व्यवसाय स्थापित करने के लिए भूमि का प्राथमिक आवंटन। 3. सार्वजनिक भवनों में रैंप। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) 2 और 3 (ग) 1 और 3 (घ) 1, 2 और 3

विकलांग छात्रों को शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के अंतर्गत रखा गया है और RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के 'बच्चों' को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, हालांकि विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disability - PWD) अधिनियम के तहत, एक बच्चा 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को संदर्भित करता है। इसलिए कथन 1 सही है। कृपया ध्यान दें कि विकलांग व्यक्तियों (PWD) अधिनियम सार्वजनिक भवनों में रैंप, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों का अनुकूलन, ब्रेल प्रतीक और लिफ्टों में श्रव्य संकेत प्रदान करता है; अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास संस्थानों में रैंप प्रदान करता है। इसी अधिनियम में यह भी कहा गया है कि उचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल दरों पर भूमि के प्राथमिक आवंटन के लिए योजनाएँ बनाएंगे।

प्रश्न 27:

निम्नलिखित पर विचार करें: [2011 - I]

- शिक्षा का अधिकार.

- सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार.

- खाने का अधिकार.

उपरोक्त में से कौन सा/कौन से "सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा" के तहत मानव अधिकार/मानव अधिकार हैं? (क) केवल 1 (ख) 1 और 2 (ग) केवल 3 (घ) 1, 2 और 3

सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में: अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें खाना, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं, और बेरोजगारी, बीमारी, विकलांग, विधवापन, वृद्धावस्था या अन्य आजीविका की कमी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21(2) कहता है– प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार है। अनुच्छेद 26(1) कहता है– प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर निःशुल्क होगी।

प्रश्न 28:

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें: [2010]

- विकास का अधिकार.

- व्यक्तित्व का अधिकार.

- मनोरंजन का अधिकार.

उपरोक्त में से कौन सा/कौन से बच्चे के अधिकार हैं?

(ख) 1 और 3

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (जो 20 नवम्बर, 1989 को अपनाया गया) पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय उपकरण है जो मानव अधिकारों की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है, अर्थात् नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार।

प्रश्न 29: निम्नलिखित बयानों पर विचार करें: [2010] भारत के सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मामलों पर सलाह देता है:

- अपने स्वयं के पहल पर (किसी भी बड़े सार्वजनिक हित के मामले में)।

- यदि वह ऐसी सलाह मांगता है।

- केवल यदि मामले नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) केवल 2 (ग) केवल 3 (घ) 1 और 2

अनुच्छेद 143 के अनुसार (राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति)।

प्रश्न 30:

लोक अदालतों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? [2010] (क) लोक अदालतों को पहले से मुकदमा न करने के चरण में मामलों को निपटाने का अधिकार है और किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामलों को नहीं। (ख) लोक अदालतें केवल दीवानी मामलों को संभाल सकती हैं, फौजदारी मामलों को नहीं। (ग) प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवा में या रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं। (घ) उपरोक्त में से कोई भी बयान सही नहीं है।

जो मामले नियमित अदालतों में लंबित हैं, उन्हें लोक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि दोनों पक्ष सहमत हों। ये आमतौर पर रिटायर्ड जजों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य कानूनी पेशेवरों द्वारा संचालित होते हैं। लोक अदालतें किसी भी मामले को संभाल सकती हैं जो उनकी अधिकारिता के अंतर्गत आता है, चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी।

|

110 docs|32 tests

|