UPSC प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्न 2024: भारतीय राजनीति | यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (विषयवार) PDF Download

प्रश्न 1: भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं?

(क) एक (ख) दो (ग) तीन (घ) चार

उत्तर: (घ) चार परिसीमन आयोगों का गठन जनसंख्या परिवर्तनों के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के लिए किया गया है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा चार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है:

- पहला परिसीमन आयोग: 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित।

- दूसरा परिसीमन आयोग: 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत गठित।

- तीसरा परिसीमन आयोग: 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत गठित।

- चौथा परिसीमन आयोग: 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत गठित।

प्रत्येक आयोग को जनसंख्या में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए क्षेत्रों को पुनः समायोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे विधाई निकायों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसलिए, प्रश्न का सही उत्तर है (घ) चार।

प्रश्न 2: संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को शामिल किया है?

1. कोंकणी 2. मणिपुरी 3. नेपाली 4. मैथिली

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(क) 1, 2 और 3 (ख) 1, 2 और 4 (ग) 1, 3 और 4 (घ) 2, 3 और 4

उत्तर: (क) 1, 2 और 3

संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन भाषाओं को जोड़कर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए:

कोंकणी: गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा।

मणिपुरी (मैती): मणिपुर की आधिकारिक भाषा, जो मैती समुदाय द्वारा बोली जाती है।

नेपाली: नेपाल में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक महत्वपूर्ण जनसंख्या द्वारा बोली जाती है।

- इन भाषाओं को भारत में आधिकारिक क्षमताओं में उनके पहचान और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया।

- यह संशोधन भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसलिए, सही उत्तर (a) 1, 2 और 3 है, क्योंकि ये तीन भाषाएँ संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थीं।

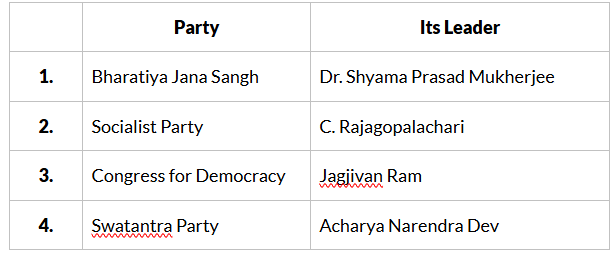

प्रश्न 3: निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें:

उपरोक्त में से कितने सही मिलान किए गए हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार

उत्तर: (b) केवल दो।

- भारतीय जनता संघ - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: यह जोड़ा सही है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्तव में भारतीय जनता संघ से जुड़े हुए थे।

- साम्यवादी पार्टी - सी. राजगोपालाचारी: यह जोड़ा गलत है। सी. राजगोपालाचारी साम्यवादी पार्टी से जुड़े नहीं थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और बाद में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।

- लोकतंत्र के लिए कांग्रेस - जगजीवन राम: यह जोड़ा सही है। जगजीवन राम कांग्रेस से जुड़े हुए थे।

- स्वतंत्र पार्टी - आचार्य नरेंद्र देव: यह जोड़ा गलत है। आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्र पार्टी से जुड़े नहीं थे। वह एक प्रमुख साम्यवादी नेता थे।

प्रश्न 4: भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं?

1. नगरपालिकाओं के अधिकार संविधान के भाग IX A में दिए गए हैं।

2. आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं।

3. संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग XX में दिए गए हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3।

- नगरपालिकाओं के अधिकार संविधान के भाग IX A में दिए गए हैं: यह कथन सही है। संविधान का भाग IX A नगरपालिका से संबंधित है, जो उनकी स्थापना, संरचना, अधिकार और जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान करता है।

- आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में दिए गए हैं: यह कथन सही है। संविधान का भाग XVIII (अनुच्छेद 352 से 360) आपातकालीन स्थितियों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (जिसे पहले राष्ट्रपति शासन कहा जाता था), और वित्तीय आपातकाल शामिल हैं।

- संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग XX में दिए गए हैं: यह कथन सही है। संविधान का भाग XX (अनुच्छेद 368) भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।

अतः, सभी तीन कथन सही हैं, और सही उत्तर है (d) 1, 2 और 3।

प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुसार सही है?

(a) अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के तहत एक राज्य विषय है। (b) अंतर-राज्य प्रवासन राज्य सूची के तहत एक राज्य विषय है। (c) अंतर-राज्य संगरोध संघ सूची के तहत एक संघ विषय है। (d) निगम कर राज्य सूची के तहत एक राज्य विषय है।

उत्तर: (c) अंतर-राज्य संगरोध एक संघ विषय है जो संघ सूची के तहत आता है।

- अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य: यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं। इसे संविधान के अनुच्छेद 301-307 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- अंतर-राज्य प्रवासन: इसे संघ सूची या राज्य सूची के तहत स्पष्ट रूप से एक विषय के रूप में नहीं बताया गया है। प्रवासन, विशेष रूप से अधिकारों और प्रतिबंधों के संदर्भ में, सामान्यतः नागरिकता से संबंधित कानूनों के अंतर्गत आता है, जो एक संघ विषय है।

- अंतर-राज्य संगरोध: यह वास्तव में संघ सूची के तहत एक संघ विषय है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है और राज्यों के बीच रोगों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- कॉर्पोरेशन कर: यह संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है (विशेष रूप से "कृषि आय के अलावा आय पर कर" के तहत)। यह पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

इसलिए, दिए गए विकल्पों में, (c) अंतर-राज्य संगरोध एक संघ विषय है जो संघ सूची के तहत आता है, यह भारत के संविधान के अनुसार सही कथन है।

प्रश्न 6: भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को रखा है?

(a) अनुच्छेद 15 (b) अनुच्छेद 16 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d) अनुच्छेद 21

- अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।

- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 19: भाषण, सभा, संघ आदि की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वर्षों से, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है ताकि गोपनीयता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जा सके।

इसलिए, सही उत्तर (d) अनुच्छेद 21 है।

प्रश्न 7: लोकसभा में नैतिकता समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. प्रारंभ में यह एक अस्थायी समिति थी। 2. केवल लोकसभा का एक सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है। 3. यह समिति किसी भी मामले को नहीं उठा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:

(क) केवल 1 और 2 (ख) केवल 2 और 3 (ग) केवल 1 और 3 (घ) 1, 2 और 3

उत्तर: (ग) केवल 1 और 3

- प्रारंभ में यह एक अस्थायी समिति थी: यह कथन सही है। लोकसभा में नैतिकता समिति को प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों के नैतिक आचरण से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक अस्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था।

- केवल लोकसभा का एक सदस्य ही लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है: यह कथन गलत है। जबकि लोकसभा के सदस्य निश्चित रूप से अनैतिक आचरण के बारे में चिंताएँ उठा सकते हैं, शिकायतें नागरिकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती हैं। यह केवल लोकसभा के सदस्यों तक सीमित नहीं है।

- यह समिति किसी भी मामले को नहीं उठा सकती जो न्यायालय में विचाराधीन है: यह कथन सही है। नैतिकता समिति सामान्यतः उन मामलों को उठाने से बचती है जो पहले से ही न्यायिक विचाराधीन हैं (न्यायालय में विचाराधीन मामले)।

इसलिए, दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर (ग) केवल 1 और 3 है।

प्रश्न 8: डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पदभार ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?

(क) सी. राजगोपालाचारी (ख) डॉ. भीमराव अंबेडकर (ग) टी.टी. कृष्णामाचारी (घ) डॉ. सचिदानंद सिन्हा

उत्तर: (d) डॉ. सचिदानंद सिन्हा

डॉ. सचिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा के पहले अस्थायी या प्राविधिक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला, जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने और संविधान के निर्माण और अंगीकरण तक इस पद पर रहे।

प्रश्न 9: भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकती है:

1. अतिरिक्त प्रावधान के द्वारा 2. परिवर्तन के द्वारा 3. निरसन के द्वारा सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d) 1, 2 और 3

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने का अधिकार है:

- अतिरिक्त प्रावधान: संसद संविधान में नए प्रावधान जोड़ सकती है।

- परिवर्तन: संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।

- निरसन: संसद संविधान के मौजूदा प्रावधानों को हटाने या रद्द करने का अधिकार रखती है।

ये तीन विधियाँ संसद को संविधान में संशोधन करने की लचीलेपन की अनुमति देती हैं, ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार या कानूनी ढांचे में कमी को सुधारने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। यह संवैधानिक प्रावधान भारत की शासन संरचना की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है जबकि संविधान के मूल सिद्धांतों और ढांचे को बनाए रखता है।

इसलिए, सही उत्तर (d) 1, 2 और 3 है, क्योंकि ये सभी विधियाँ भारत के संविधान को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत अनुमेय हैं।

प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन-सी बातें संसद में एक मनी बिल के संबंध में सही हैं?

- 1. अनुच्छेद 109 में मनी बिलों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है।

- 2. एक मनी बिल को राज्यों की परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

- 3. राज्यसभा बिल को या तो मंजूर कर सकती है या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।

- 4. राज्यसभा द्वारा सुझाए गए मनी बिल के संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना आवश्यक है।

(क) 1 और 2 केवल

(ख) 2 और 3 केवल

(ग) 1, 2 और 3

(घ) 1, 3 और 4

उत्तर: (ग) 1, 2 और 3

- अनुच्छेद 109 में मनी बिलों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है: यह कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 संसद में मनी बिलों के प्रस्ताव और पारित करने की विशेष प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

- एक मनी बिल को राज्यों की परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा: यह कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक मनी बिल केवल लोकसभा (जनता का सदन) में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे राज्यसभा (राज्यों की परिषद) में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

- राज्यसभा बिल को या तो मंजूर कर सकती है या संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती: यह कथन सही है। राज्यसभा के पास एक मनी बिल को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। यह केवल संशोधनों के लिए सिफारिश कर सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

- राज्यसभा द्वारा सुझाए गए मनी बिल के संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना आवश्यक है: यह कथन गलत है। लोकसभा के पास राज्यसभा द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीनता है। हालांकि, राज्यसभा सीधे मनी बिल में संशोधन नहीं कर सकती; यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है।

इसलिए, दिए गए विकल्पों के आधार पर सही कथन हैं (ग) 1, 2 और 3।

प्रश्न 11: उत्तर पूर्व परिषद (NEC) की स्थापना उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में NEC अधिनियम के संशोधन के पश्चात, परिषद में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है:

- संविधानिक राज्य के गवर्नर: उत्तर पूर्व राज्यों के गवर्नर NEC के सदस्य होते हैं।

- संविधानिक राज्य के मुख्यमंत्री: उत्तर पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री भी NEC के सदस्य होते हैं।

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य: भारत के राष्ट्रपति NEC के लिए तीन सदस्यों को नामित करते हैं।

- भारत के गृह मंत्री: भारत के गृह मंत्री NEC के सदस्य नहीं होते हैं।

इसलिए, दिए गए विकल्पों के अनुसार, सही उत्तर है (a) 1, 2 और 3 केवल।

प्रश्न 12: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- प्रविधान 18वें लोकसभा से प्रभावी होंगे।

- यह अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों तक लागू रहेगा।

- अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

विकल्प (c) सही उत्तर है। सितंबर 2023 में, संसद ने महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, को पारित करके इतिहास रचा। यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षित करने का प्रयास करता है। आरक्षित सीटों का आवंटन उस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

कथन 1 गलत है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण का कार्यान्वयन नए जनगणना के प्रकाशन और सीमांकन कार्य के पूरा होने के बाद किया जाएगा। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि विधेयक को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए, इसे राज्यों के न्यूनतम 50% से स्वीकृति की आवश्यकता है।

कथन 2 सही है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने के 15 वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा।

कथन 3 सही है। विधेयक में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों का एक-तिहाई उन समूहों की महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित होगा।

प्रश्न 13: प्रोहिबिशन का एक लिखित आदेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाता है:

(a) एक सरकारी अधिकारी को किसी विशेष कार्रवाई से रोकने के लिए। (b) संसद/विधानसभा को प्रोहिबिशन पर कानून पारित करने के लिए। (c) निचली अदालत को मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए। (d) सरकार को असंवैधानिक नीति का पालन करने से रोकने के लिए।

उत्तर: (c) निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकने का आदेश।

निषेध का आदेश (Writ of Prohibition) एक कानूनी उपाय है जो उच्च अदालत (जैसे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय) द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें किसी विशेष मामले में आगे की कार्यवाही रोकने या निषिद्ध करने के लिए कहा जाता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपनी न्यायिक अधिकारिता से परे कार्य कर रही होती है या ऐसी कार्यवाही कर रही होती है जो कानूनी रूप से अनुचित या अवैध होती है।

याद रखने योग्य मुख्य बिंदु:

- यह सरकारी अधिकारियों को जारी नहीं किया जाता (विकल्प a)।

- यह संसद या विधानसभा को कानून पारित करने के लिए निर्देशित नहीं करता (विकल्प b)।

- यह सरकार को असंवैधानिक नीतियों को रोकने के लिए जारी नहीं किया जाता (विकल्प d)।

इसलिए, विकल्प (c) सही है क्योंकि यह निचली अदालतों या ट्रिब्यूनलों में न्यायिक कार्यवाही से संबंधित निषेध के आदेश के उद्देश्य और दायरे का सही वर्णन करता है।

प्रश्न 14: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राज्य के गवर्नर होते हैं जो उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और घोषणा करते हैं। 2. एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया समुदाय दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b) केवल 2

- यह राज्य के गवर्नर होते हैं जो उस राज्य के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और घोषणा करते हैं। यह कथन गलत है। किसी भी समुदाय को एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और घोषणा गवर्नर द्वारा अकेले नहीं की जाती। यह वास्तव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के गवर्नर के साथ परामर्श के बाद की जाती है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में कहा गया है।

- एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया समुदाय दूसरे राज्य में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन सही है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य-वार भिन्न होती है। एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय को दूसरे राज्य में ऐसा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट सामाजिक और जनसांख्यिकीय विचारों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की अपनी सूची होती है।

इसलिए, सही उत्तर (b) केवल 2 है।

प्रश्न 15: संघ बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. संघ के वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

- 2. संघ स्तर पर, राष्ट्रपति भारत के सुझाव के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है? (क) केवल 1 (ख) केवल 2 (ग) 1 और 2 दोनों (घ) न तो 1 और न ही 2

- संघ के वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह कथन गलत है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि संघ बजट है जिसे संघ के वित्त मंत्री भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत करते हैं। बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल होता है, लेकिन इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री की ओर से।

- संघ स्तर पर, राष्ट्रपति भारत के सुझाव के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। यह कथन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सुझाव के बिना नहीं की जा सकती। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संघीय कोष से सभी खर्चों को औपचारिक सुझाव प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत किया जाए।

प्रश्न 16: लोक सभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

जब लोक सभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

- 1. वह/वह अध्यक्षता नहीं करेगा।

- 2. वह/वह बोलने का अधिकार नहीं रखेगा।

- 3. वह/वह प्रारंभिक रूप में प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार नहीं रखेगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है? (क) केवल 1 (ख) केवल 1 और 2 (ग) 2 और 3 केवल (घ) 1, 2 और 3

प्रश्न 17: भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- बयान 1: लोकसभा में लंबित एक विधेयक उसकी विघटन पर समाप्त हो जाता है।

- बयान 2: लोकसभा द्वारा पारित एक विधेयक जो राज्या सभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है।

- बयान 3: उस विधेयक के संबंध में जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को एक संयुक्त बैठक के लिए बुलाने का इरादा व्यक्त किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है।

(a) 1 केवल (b) 1 और 2 (c) 2 और 3 (d) 3 केवल

उत्तर: (b) 1 और 2

- लोकसभा में लंबित एक विधेयक उसकी विघटन पर समाप्त हो जाता है। यह बयान सही है। जब लोकसभा भंग होती है, तो उसमें लंबित सभी विधेयक (चाहे प्रस्तुत किए गए हों या नहीं) समाप्त हो जाते हैं और अगले लोकसभा में नहीं जाते।

- लोकसभा द्वारा पारित एक विधेयक जो राज्या सभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। यह बयान सही है। यदि एक विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है लेकिन विघटन के समय राज्या सभा में लंबित है, तो यह समाप्त हो जाता है और नए लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- उस विधेयक के संबंध में जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को एक संयुक्त बैठक के लिए बुलाने का इरादा व्यक्त किया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। यह बयान गलत है। यदि राष्ट्रपति ने विधेयक के विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का इरादा व्यक्त किया है, तो विधेयक विघटन पर समाप्त नहीं होता। इसे नए लोकसभा के गठन के बाद आयोजित संयुक्त बैठक में लिया जा सकता है।

इसलिए, सही उत्तर है (b) 1 और 2।

प्रश्न 18: भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

- 1. भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन की प्रोरोगेशन (Prorogation) के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है।

- 2. सदन की प्रोरोगेशन सामान्यतः तब की जाती है जब सदन sine die स्थगित हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उस सदन की प्रोरोगेशन पर कोई रोक नहीं है जो सत्र में है।

- 3. लोकसभा का विघटन (Dissolution) भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करते हैं।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं? (क) केवल 1 (ख) 1 और 2 (ग) 2 और 3 (घ) केवल 3

उत्तर: (ग) 2 और 3

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन की प्रोरोगेशन के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है। गलत। राष्ट्रपति सभी मामलों में, जिसमें प्रोरोगेशन भी शामिल है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है।

- सदन की प्रोरोगेशन सामान्यतः तब की जाती है जब सदन sine die स्थगित हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उस सदन की प्रोरोगेशन पर कोई रोक नहीं है जो सत्र में है। सही। प्रोरोगेशन सामान्यतः स्थगन के बाद होती है, लेकिन राष्ट्रपति सत्र में रहते हुए भी सदन की प्रोरोगेशन कर सकते हैं।

- लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करते हैं। सही। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के, जैसे जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो देती है और सलाह देने में असमर्थ होती है।

|

110 docs|32 tests

|