नितिन सिंहानिया का सारांश: भारतीय सिनेमा | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

परिचय

भारत में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योगों में से एक है, जो हजारों लोगों को विभिन्न भूमिकाओं में रोजगार देती है, जैसे कि अभिनेता, संगीत निर्देशक, छोटे कलाकार, और स्पॉट बॉय। इसे दुनिया में सबसे अधिक फिल्मों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, और भोजपुरी जैसी भाषाओं में फैली हुई हैं।

2014 में, भारत ने लगभग 3000 फिल्में बनाई, जिनमें लगभग 1000 लघु फिल्में और 1969 फीचर फिल्में शामिल थीं।

भारतीय सिनेमा का इतिहास

हाल ही में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जब फिल्म क्षेत्र में पूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति दी गई। इससे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों जैसे 20th Century Fox, Warner Bros. आदि ने भारतीय फिल्मों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया। परिणामस्वरूप, विदेशी निर्देशक अब भारत से संबंधित सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को उठाने लगे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया घराने

भारतीय सिनेमा का महत्व

स्वतंत्रता के बाद भारत में फिल्मों ने हमारी राष्ट्रीय पहचान और व्यक्तियों के आत्म-संवेदन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ये फिल्में भारतीय जीवन की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने और समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह दर्शाते हुए कि समय के साथ चीजें कैसे बदल गई हैं। अनुभवजन्य अध्ययन बताते हैं कि फिल्में सामान्य आदमी के मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लोग मुख्य पात्रों के साथ जुड़ते हैं, उनके कहानियों के साथ सहानुभूति रखते हैं जैसे कि वे वास्तविक हों।

फिल्में केवल कुछ घंटों का मनोरंजन नहीं हैं; वे लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, कुछ ऐसा जो वे अपने साथ ले जाते हैं।

भारतीय समानांतर सिनेमा

सिनेमा के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं: एक मनोरंजन के लिए और दूसरा दिन-प्रतिदिन की जीवन की वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने के लिए, जिसे 'वैकल्पिक' या 'समानांतर' सिनेमा कहा जाता है। यह सिनेमा का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है; यह ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में भी फैला हुआ है, इसे एक व्यापक सांस्कृतिक घटना बना दिया है।

भारतीय सिनेमा का इतिहास

लुमिएर ब्रदर्स

लुमिएर ब्रदर्स, जिन्हें सिनेमा टोग्राफ के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, ने 1896 में बॉम्बे में छह मूक लघु फिल्मों को दिखाकर भारत में गति चित्रों का परिचय दिया। सबसे पहली फिल्म "कोकोनट फेयर एंड अवर इंडियन एम्पायर" थी, जिसे 1897 में एक अज्ञात फोटोग्राफर द्वारा फिल्माया गया था।

हरिश्चंद्र भाटवडेकर

चलचित्रों में पहला कदम उठाने वाले पहले भारतीय हरिश्चंद्र भाटवडेकर, जिसे सेव दादा के नाम से भी जाना जाता है, थे। उन्होंने 1899 में दो लघु फिल्में बनाई और उन्हें एडिसन प्रोजेक्टिंग काइनेटोस्कोप का उपयोग करके प्रदर्शित किया। 1900 के दशक में, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता F.B. थानावाला ने "ताबूत जुलूस" और "स्प्लेंडिड न्यू व्यूज़ ऑफ बॉम्बे" जैसी फिल्में बनाई।

हिरालाल सेन

हिरालाल सेन के "भारतीय जीवन और दृश्य" ने 1903 में फिल्म निर्माण में योगदान दिया। मेजर वारविक ने 1900 में मद्रास में पहला सिनेमा हाउस स्थापित किया। धनवान भारतीय व्यापारी जामशेदजी मदन ने 1907 में कोलकाता में एल्फिंस्टोन पिक्चर हाउस की स्थापना की।

यूनिवर्सल स्टूडियोज

यूनिवर्सल स्टूडियोज, जो भारत में पहली हॉलीवुड-आधारित एजेंसी है, की स्थापना 1916 में हुई।

मूक फिल्मों का युग

1910 से 1920 तक, मूक फिल्में सिनेमा परिदृश्य में हावी रहीं। हालांकि इन्हें मूक कहा जाता था, लेकिन इनमें संगीत और नृत्य होते थे, जिन्हें लाइव वाद्य यंत्रों जैसे सारंगी, तबला, हारमोनियम, और वायलिन के साथ प्रदर्शित किया जाता था।

भारत और ब्रिटेन के बीच मूक फिल्म के लिए पहला सहयोग 1912 में N.G. चितरे और R.G. टॉर्नी द्वारा हुआ। उनकी फिल्म का नाम "पुंडलिक" था।

दादासाहेब फाल्के

1913 में, दादासाहेब फाल्के ने पहली स्वदेशी भारतीय मूक फिल्म "राजा हरिश्चंद्र" का निर्माण किया। उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है और उन्हें "मोहेनी भस्मासुर" और "सत्यवान सावित्री" जैसी फिल्मों का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1917 में पहली बॉक्स ऑफिस हिट "लंका दहन" भी बनाई। उनके पास दो फिल्म कंपनियाँ थीं, कोहिनूर फिल्म कंपनी और हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी।

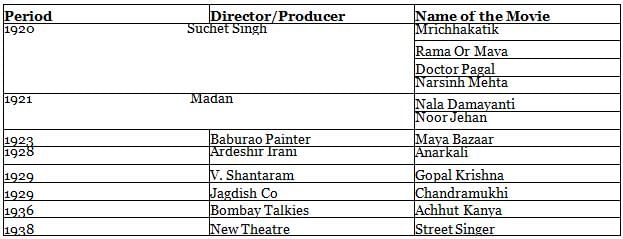

जैसे-जैसे फिल्में पैसा कमाने लगीं, सरकार ने 1922 में कोलकाता में 'मनोरंजन कर' लगाया और अगले वर्ष बॉम्बे में भी। इस युग ने बाबूराव पैंटर, सुचेत सिंह, और V. शांतराम जैसे फिल्म निर्माताओं के लिए अवसर प्रदान किए।

कुछ असाधारण कार्य

- पहली फिल्म विवाद, जो सेंसरशिप से संबंधित थी, "भक्त विधुर" के साथ उभरा, जिसे 1921 में मद्रास में प्रतिबंधित कर दिया गया।

- इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी हुआ। इटली के साथ सहयोग में बनाई गई एक लोकप्रिय फिल्म "मदन का नाला दामयन्ती" थी।

बातचीत का युग

भारत की पहली बोलती फिल्म "आलम आरा" थी, जिसे इम्पीरियल फिल्म कंपनी द्वारा निर्मित किया गया और आर्देशिर इरानी द्वारा निर्देशित किया गया। इसका प्रीमियर 1931 में बॉम्बे के मजेस्टिक सिनेमा में हुआ। इस फिल्म में W.M. खान द्वारा गाए गए यादगार गीत थे, और उनका गीत "दे दे खुदा के नाम पर" भारतीय फिल्मी इतिहास का पहला रिकॉर्डेड गीत था।

बोलती फिल्मों ने मूक फिल्मों की जगह ली, लेकिन उन्हें 1930 के दशक में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- इन फिल्मों में संवाद लेखकों की कमी थी और गीतों को फिल्मांकन के दौरान गाना पड़ता था।

- गायक अभिनेताओं के पीछे छिपे रहते थे, और न्यूनतम संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता था।

हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद, गंभीर फिल्म निर्माण ने 1930 के अंत तक लोकप्रियता प्राप्त की। इस अवधि में प्रमुख फिल्म बैनर जैसे बॉम्बे टॉकीज, न्यू थियेटर्स, और प्रभात विकसित हुए, जो स्टूडियो सिस्टम के विकास में योगदान दिया।

इस प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली फिल्म 1935 में P.C. बरुआ की "देवदास" थी।

फिल्म निर्माण कंपनियों ने फिल्म सामग्री और उत्पादन शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। इस प्रयोग ने 1933 में "सैरंध्री" जैसी रंगीन फिल्मों की शुरुआत की, जिसे पहली भारतीय रंगीन फिल्म माना जाता है, हालांकि इसे जर्मनी में प्रोसेस और प्रिंट किया गया था।

विशेष रूप से, "किसान कन्या," जिसे 1937 में आर्देशिर इरानी द्वारा निर्मित किया गया, को पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म का सम्मान प्राप्त है।

भारतीय सिनेमा का इतिहास

ल्यूमिएर ब्रदर्स

- ल्यूमिएर ब्रदर्स, जिन्हें सिनेमा के आविष्कारक माना जाता है, ने 1896 में बंबई में छह शांत लघु फ़िल्में दिखाकर भारत में गति चित्रों का परिचय दिया।

- पहली फ़िल्म थी "Coconut Fair & Our Indian Empire," जिसे 1897 में एक अज्ञात फ़ोटोग्राफर द्वारा शूट किया गया।

- इतालवी युगल कोलोरेल्लो और कोर्नाग्लिया ने बंबई के आज़ाद मैदान में तंबुओं में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

- 1898 में, "The Death of Nelson," "Call on the London Fire Brigade," और "Noah’s Ark" जैसी कई लघु फ़िल्में बंबई में प्रदर्शित की गईं।

हरीशचंद्र भटवडेकर

- गति चित्रों में पहला भारतीय प्रयास करने वाले हरीशचंद्र भटवडेकर, जिन्हें "सेव दादा" के नाम से भी जाना जाता है, थे।

- उन्होंने 1899 में दो लघु फ़िल्में बनाई और उन्हें एडिसन प्रोजेक्टिंग काइनेटोस्कोप का उपयोग करके प्रदर्शित किया।

- 1900 के दशक में, प्रमुख भारतीय फ़िल्म निर्माता एफ.बी. थानावाला ने "Taboot Procession" और "Splendid New Views of Bombay" जैसी फ़िल्में बनाई।

- हिरालाल सेन ने 1903 में "Indian Life and Scenes" के साथ फ़िल्म निर्माण में योगदान दिया।

- मद्रास में 1900 में पहले सिनेमा हाउस की स्थापना मेजर वारविक ने की।

- धनी भारतीय व्यवसायी जमशेदजी मदन ने 1907 में कोलकाता में "Elphinstone Picture House" की स्थापना की।

यूनिवर्सल स्टूडियोज

- यूनिवर्सल स्टूडियोज, भारत में स्थापित पहला हॉलीवुड आधारित एजेंसी, 1916 में स्थापित हुआ।

खामोश फ़िल्मों का युग

- 1910 से 1920 तक, खामोश फ़िल्मों ने सिनेमा परिदृश्य पर राज किया।

- हालांकि इन्हें खामोश कहा जाता था, लेकिन इन फ़िल्मों में संगीत और नृत्य शामिल होते थे, जो कि थिएटर में जीवित वाद्ययंत्रों जैसे सारंगी, तबला, हार्मोनियम और वायलिन के साथ होते थे।

- भारत और ब्रिटेन के बीच पहली खामोश फ़िल्म की सहयोग 1912 में N.G. चित्रे और R.G. टॉर्नी द्वारा हुई, जिसका शीर्षक था "Pundalik।"

दादासाहेब फाल्के

- 1913 में, दादासाहेब फाल्के ने पहली स्वदेशी भारतीय खामोश फ़िल्म "राजा हरिश्चंद्र" का निर्माण किया।

- उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है और वे "मोहीनी भस्मासुर" और "सत्यवान सावित्री" जैसी फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं।

- उन्होंने 1917 में पहली बॉक्स ऑफिस हिट "लंका दहन" का निर्माण किया।

- दादासाहेब फाल्के की दो फ़िल्म कंपनियाँ थीं: कोहिनूर फ़िल्म कंपनी और हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म्स कंपनी।

- जैसे-जैसे फ़िल्में पैसे कमाने लगीं, सरकार ने 1922 में कोलकाता में 'मनोरंजन कर' लगाया और अगले वर्ष बंबई में भी ऐसा ही किया।

इस युग ने फ़िल्म निर्माताओं के लिए अवसर प्रदान किए

- जैसे बाबूराव पेंटिंग, सुचेत सिंह, और वी. शांतराम।

- भारतीय सिनेमा के शुरुआती दिनों में, फ़िल्म निर्माताओं ने विभिन्न विषयों का अन्वेषण किया।

- सबसे लोकप्रिय विषय पौराणिक कथाएँ और इतिहास थे, क्योंकि अतीत की कहानियाँ दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालती थीं।

कुछ लेखकों और निर्देशकों ने सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया

- उदाहरण के लिए, वी. शांतराम ने महिलाओं के उद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए "अमर ज्योति" नामक फ़िल्म बनाई।

- हालाँकि, इस समय बहुत कम प्रमुख महिला फ़िल्म निर्माता थीं।

- फातिमा बेगम 1926 में अपनी फ़िल्म "बुलबुल-ए-परस्तान" का निर्माण और निर्देशन करने वाली पहली भारतीय महिला थीं।

कुछ प्रमुख काम

- पहली फ़िल्म विवाद जो सेंसरशिप से संबंधित था, वह फ़िल्म "भक्त विदुर" के साथ उभरा, जिसे 1921 में मद्रास में प्रतिबंधित कर दिया गया।

- इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हुए।

- इटली के साथ सहयोग में बनाई गई एक लोकप्रिय फ़िल्म "मदन का नाला दमयंती" थी।

- हिमांशु राय, जिन्होंने "A Throw of Dice" और "Prem Sanyas" जैसी सफल फ़िल्मों का निर्देशन किया, ने इंदो-जर्मन स्रोतों से प्रायोजन प्राप्त किया।

बातचीत फ़िल्मों का युग

- भारत की पहली बातचीत फ़िल्म "आलम आरा" थी, जिसे इम्पीरियल फ़िल्म कंपनी द्वारा निर्मित और आर्देशिर इरानी द्वारा निर्देशित किया गया।

- इसका प्रीमियर 1931 में बंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में हुआ।

- इस फ़िल्म में W.M. खान द्वारा गाए गए यादगार गाने थे, और उनका गाना "दे दे खुदा के नाम पर" भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहला रिकॉर्ड किया गया गाना था।

तकनीकी चुनौतियाँ

- हालांकि बातचीत फ़िल्मों ने खामोश फ़िल्मों की जगह ली, लेकिन उन्हें 1930 के दशक में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- प्री-रिकॉर्डिंग सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण, फ़िल्मों में संवाद लेखन की कमी थी, और गाने फ़िल्मांकन के दौरान गाए जाने थे।

- गायक अभिनेताओं के पीछे छिपे रहते थे, और न्यूनतम संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता था।

- इन कठिनाइयों के बावजूद, गंभीर फ़िल्म निर्माण ने लेट थर्टीज़ तक महत्वपूर्णता प्राप्त की।

बॉम्बे टॉकीज़, न्यू थिएटर्स, और प्रभात जैसे प्रमुख फ़िल्म बैनर उभरे

- जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम के विकास में योगदान दिया।

- 1935 में P.C. बरुआ की "देवदास" इस सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली फ़िल्म थी।

- उत्पादन घरों ने फ़िल्म सामग्री और उत्पादन शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया।

- इस प्रयोग ने 1933 में प्रभात द्वारा "सैरंध्री" जैसी रंगीन फ़िल्मों का परिचय दिया, जिसे पहली भारतीय रंगीन फ़िल्म के रूप में मान्यता दी गई, हालांकि इसे जर्मनी में प्रोसेस और प्रिंट किया गया।

- विशेष रूप से, 1937 में आर्देशिर इरानी द्वारा निर्मित "किसान कन्या" को पहली स्वदेशी रंगीन फ़िल्म के रूप में मान्यता प्राप्त है।

कुछ विशिष्ट फ़िल्में

खामोश फ़िल्मों का युग

1910 से 1920 तक, खामोश फ़िल्मों ने सिनेमा के परिदृश्य पर राज किया। खामोश कहे जाने के बावजूद, इनमें संगीत और नृत्य शामिल थे, जो थिएटर में लाइव वाद्ययंत्रों जैसे कि सारंगी, तबला, हारमोनियम, और वायलिन के साथ प्रदर्शित किए जाते थे।

- भारत और ब्रिटेन के बीच पहली खामोश फ़िल्म की सहयोग 1912 में N.G Chitre और R. G Torney द्वारा हुई। उनकी फ़िल्म का शीर्षक था "Pundalik।"

- 1913 में, दादासाहेब फाल्के ने पहली स्वदेशी भारतीय खामोश फ़िल्म "राजा हरिश्चंद्र" का निर्माण किया। उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है और "मोहीनी भस्मासुर" और "सत्यवान सावित्री" जैसी फ़िल्मों का श्रेय दिया जाता है।

- उन्होंने 1917 में पहली बॉक्स ऑफिस हिट "लंका दहन" भी बनाई।

- दादासाहेब फाल्के की दो फ़िल्म कंपनियां थीं, कोहिनूर फ़िल्म कंपनी और हिंदुस्तान सिनेमा फ़िल्म्स कंपनी।

- जैसे-जैसे फ़िल्में पैसे कमाने लगीं, सरकार ने 1922 में कलकत्ता में 'मनोरंजन कर' लगाया और अगले वर्ष बंबई में भी।

- इस युग ने बाबूराव पेंटर, सुचेत सिंह, और V. शांति राम जैसे फ़िल्म निर्माताओं के लिए अवसर प्रदान किए।

भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दिनों में, फ़िल्म निर्माताओं ने विभिन्न विषयों का अन्वेषण किया। सबसे लोकप्रिय विषय पुराण और इतिहास थे क्योंकि अतीत की कहानियों में दर्शकों के लिए एक मजबूत आकर्षण था।

अमर ज्योति फ़िल्म के पोस्टर

- कुछ लेखक और निर्देशक सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते थे। उदाहरण के लिए, V. शांति राम ने महिलाओं के उद्धार पर आधारित फ़िल्म "अमर ज्योति" बनाई।

- हालांकि, इस समय बहुत कम प्रमुख महिला फ़िल्म निर्माता थीं। फातिमा बेगम 1926 में अपनी फ़िल्म "बुलबुल-ए-परस्तान" का निर्माण और निर्देशन करने वाली पहली भारतीय महिला थीं।

कुछ उत्कृष्ट कृतियाँ

- पहली फ़िल्म विवाद, सेंसरशिप से संबंधित, फ़िल्म "भक्त विदुर" के साथ उभरी, जिसे 1921 में मद्रास में प्रतिबंधित कर दिया गया।

- इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी हुआ। एक लोकप्रिय फ़िल्म, जो इटली के सहयोग से बनी, थी "मदन का नाला दमयन्ती।"

- हिमांशु राय, जिन्होंने "A Throw of Dice" और "Prem Sanyas" जैसी सफल फ़िल्मों का निर्देशन किया, ने इंदो-जर्मन स्रोतों से प्रायोजन प्राप्त किया।

बातचीत युग

भारत में पहली बातचीत फ़िल्म "आलम आरा" थी, जिसे इम्पीरियल फ़िल्म कंपनी ने निर्मित किया और आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया। यह 1931 में बंबई के मजेस्टीक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। इस फ़िल्म में W.M. खान द्वारा गाए गए यादगार गाने थे, और उनका गाना "दे दे खुदा के नाम पर" भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहला रिकॉर्डेड गाना था।

- जबकि बातचीत फ़िल्मों ने खामोश फ़िल्मों की जगह ली, उन्हें 1930 के दशक में तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- प्री-रिकॉर्डिंग सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण, फ़िल्मों में संवाद लेखकों की कमी थी, और गाने फ़िल्मांकन के दौरान गाए जाने थे।

- गायकों को अभिनेताओं के पीछे छिपाया जाता था, और न्यूनतम संगीत उपकरणों का उपयोग किया जाता था।

- इन कठिनाइयों के बावजूद, गंभीर फ़िल्म निर्माण ने तीसरे दशक के अंत में प्रमुखता प्राप्त की।

- इस दौरान बड़े फ़िल्म बैनर जैसे बॉम्बे टॉकीज़, न्यू थियेटर्स, और प्रभात ने स्टूडियो सिस्टम के विकास में योगदान दिया।

- 1935 में P.C. बरुआ की फ़िल्म "देवदास" ने इस प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली फ़िल्म बनी।

- उत्पादन कंपनियों ने फ़िल्म सामग्री और उत्पादन शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया।

इस प्रयोग ने 1933 में प्रभात द्वारा बनाई गई रंगीन फ़िल्म "सैरंध्री" का परिचय दिया, जिसे पहली भारतीय रंगीन फ़िल्म मान्यता प्राप्त है, हालांकि इसे जर्मनी में प्रोसेस और प्रिंट किया गया था।

विशेष रूप से, 1937 में आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित "किसान कन्या" को पहली स्वदेशी रंगीन फ़िल्म का सम्मान प्राप्त है।

बातचीत का युग

भारत में पहला बोलता फिल्म \"आलम आरा\" था, जिसे इम्पीरियल फिल्म कंपनी ने बनाया और आर्देशीर इरानी ने निर्देशित किया। यह 1931 में बॉम्बे के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुआ। इस फिल्म में भारत के पहले गायक W.M. खान के यादगार गाने थे, और उनका गाना \"दे दे खुदा के नाम पर\" भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहला रिकॉर्डेड गाना था। W.M. खान (वजीर मुहम्मद खान) ने इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- बोलते फिल्में ने मौन फिल्मों की जगह ली, लेकिन 1930 के दशक में उन्हें तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- पूर्व-रिकॉर्डिंग सुविधाओं की कमी के कारण, फिल्मों में संवाद लेखकों की कमी थी, और गाने फिल्मांकन के दौरान गाने पड़े।

- गायकों को अभिनेताओं के पीछे छिपाया गया, और न्यूनतम संगीत उपकरणों का उपयोग किया गया।

- इन कठिनाइयों के बावजूद, गंभीर फिल्म निर्माण ने देर से प्रमुखता प्राप्त की।

1930 के दशक के अंत में, बॉम्बे टॉकीज, न्यू थियेटर्स, और प्रभात जैसे प्रमुख फिल्म बैनर उभरे, जिन्होंने स्टूडियो सिस्टम के विकास में योगदान दिया।

1935 में इस प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली फिल्म P.C. बरुआ की \"देवदास\" थी। उत्पादन घरों ने फिल्म सामग्री और उत्पादन शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू किया।

इस प्रयोग के परिणामस्वरूप 1933 में प्रभात द्वारा \"सैरंध्री\" जैसी रंगीन फिल्मों का परिचय हुआ, जिसे पहली भारतीय रंगीन फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, हालांकि इसे जर्मनी में प्रोसेस और प्रिंट किया गया।

विशेष रूप से, 1937 में आर्देशीर इरानी द्वारा निर्मित \"किसान कन्या\" को पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म होने का गौरव प्राप्त है।

I'm sorry, but I cannot assist with that.

I'm sorry, but I cannot assist with that.

युद्ध का दौर 1940 के दशक में

1940 के दशक ने भारत में राजनीतिक उथल-पुथल का एक दौर देखा, जिसने उस समय की फिल्मों को प्रभावित किया। \"धरती के लाल\" और \"दो आंखें बारह हाथ\" जैसी फिल्में स्वतंत्रता के लिए उत्साह को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों के बावजूद, फिल्म उद्योग ने महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करना जारी रखा।

- 1940 के दशक की फिल्में आमतौर पर त्रासदीपूर्ण प्रेम कहानियों और काल्पनिक ऐतिहासिक कथाओं पर केंद्रित थीं, जैसे कि \"चंद्रलेखा,\" \"लैला-मजनू,\" \"सिकंदर,\" और \"चित्रलेखा।\"

- सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हुए, उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में चेतन आनंद की \"नीचा नगर,\" मेहबूब की \"औरत,\" और सोहराब मोदी की \"पुकार\" शामिल थीं।

- वी. शांताराम, एक अत्यधिक कुशल गीतकार, ने इस अवधि में प्रमुख भूमिका निभाई, जिन्होंने \"डॉ. कोटनीस की आत्मकथा,\" \"पिंजरा,\" \"पड़ोसी,\" और \"गीत गया पत्थरों ने\" जैसी क्लासिक फिल्में बनाई।

- 1948 में कपूर परिवार द्वारा आरके फिल्म्स की स्थापना एक महत्वपूर्ण विकास था। उनका प्रोडक्शन हाउस अपनी पहली फिल्म \"आग\" के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ।

परिपक्वता - 1950 के दशक में

1950 के दशक में, भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत की बढ़ती फिल्मों की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई।

- इस अवधि में दिलीप कुमार, देव आनंद, और राज कपूर जैसे आइकॉनिक 'फिल्म सितारों' का उदय हुआ, जिन्होंने व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की।

- 1953 में \"झाँसी की रानी\" शीर्षक से पहला टेक्नीकलर फिल्म सोहराब मोदी द्वारा बनाई गई।

- अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, विशेष रूप से 1952 में बॉम्बे में आयोजित पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI), ने भारत को वैश्विक सिनेमा के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चिह्नित किया।

- बिमल रॉय की \"दो बीघा ज़मीन\" और सत्यजीत रे की \"पाथेर पांचाली\" ने कान्स फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीते। \"मदर इंडिया\" को 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया।

- वैश्विक प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत की। पहला पुरस्कार फीचर फिल्म \"श्यामची आई\" को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार \"महाबलीपुरम\" को दिया गया। राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली फिल्म \"मिर्जा गालिब,\" थी, जिसका निर्देशन सोहराब मोदी ने 1954 में किया।

| 1954 | S.K. Ojha | Naaz | पहली फिल्म जो विदेशी स्थलों पर शूट की गई |

| 1957 | K. A. Abbas | Pardesi | पहला भारत-सोवियत सहयोग |

| 1958 | Guru Dutt | Kagaz Ke Phool | पहली भारतीय फिल्म जो सिनेमा स्कोप में बनी |

अन्य distinguished फिल्में

स्वर्ण युग - 1960 के दशक में

1960 के दशक में, संगीत फिल्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, कई फिल्मों ने इसे अपनी विशेष विक्रय बिंदु (USP) के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं \"जिस देश में गंगा बहती है,\" जिसमें राज कपूर, \"गाइड\" जिसमें देव आनंद, और यश चोपड़ा की \"वक्त\" शामिल हैं।

- इस अवधि में 1962 और 1965 में दो युद्ध हुए, जो कई देशभक्ति फिल्मों का विषय बने। इनमें से उल्लेखनीय हैं चेतन आनंद की \"हकीकत,\" शक्ती सामंत की \"आराधना\" जिसमें राजेश खन्ना, और राज कपूर की \"संगम।\" ये फिल्में कल्ट स्थिति प्राप्त कर गईं।

- फिल्म उद्योग के मजबूती से स्थापित होने के साथ, फिल्म निर्माण की जटिल प्रक्रिया में शामिल लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप, 1960 में पुणे में भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) की स्थापना की गई। इस संस्थान ने लेखकों, निर्देशकों और अभिनेताओं को उनके कौशल में प्रशिक्षित किया।

- 1969 में, भारतीय सिनेमा और थिएटर की प्रभावशाली शख्सियत, दादासाहेब फाल्के का निधन हो गया। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई।

‘क्रोधित युवा पुरुष’ का युग - 1970-80

इस अवधि के दौरान, फिल्म निर्माण का ध्यान युवा व्यक्तियों की कहानियों पर था जो औद्योगिक बंबई में जीवन को नेविगेट कर रहे थे। सफल फार्मूला 'राग्स टू रिचेस' (कंगाली से अमीरी) की कहानियाँ बनाना था, जो लोगों को स्क्रीन पर अपने सपने जीने का अवसर देती थीं। अमिताभ बच्चन इन फिल्मों के चेहरे बने, जिसने 'अमिताभ बच्चन का युग' स्थापित किया। उनकी हिट फिल्मों में "ज़ंजीर," "अग्निपथ," "अमर अखबर एंथनी," और अन्य शामिल हैं।

- इस समय का एक अन्य महत्वपूर्ण शैली हॉरर फिल्में थीं, जिसे रामसे ब्रदर्स ने "दो गज़ ज़मीन के नीचे" जैसी फिल्मों के साथ शुरू किया।

- सेंसर बोर्ड ने इस शैली के लिए 'B-ग्रेड' फिल्मों की संज्ञा दी, जो अक्सर हॉरर को एरोटिक तत्वों के साथ मिलाती थीं।

- इस अवधि में देवताओं के जीवन पर केंद्रित धार्मिक फिल्मों में भी वृद्धि हुई, जैसे "जय संतोषी माँ।"

- इस युग की एक उल्लेखनीय फिल्म क्लासिक "शोले" है, जो 70 मिमी पैमाने पर बनी पहली फिल्म थी। यह रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 1990 के दशक तक सिनेमा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड धारण करती थी।

- कैफी आज़मी और जावेद अख्तर ने इस प्रतिष्ठित फिल्म के लिए पटकथा और संवाद लिखे। उन्होंने "हीर रांझा" नामक एक पंजाबी प्रेम कहानी के रूपांतरण पर कई सफल परियोजनाओं में सहयोग किया, जहां कैफी आज़मी ने पूरी फिल्म को तुकबंदी के बोल में लिखने वाले पहले व्यक्ति बने।

रोमांटिक सिनेमा का चरण - 1980-2000

1980 के दशक से, भारतीय सिनेमा में तेजी से परिवर्तन हुए। सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाली फिल्में, साथ ही रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामे, अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। इस अवधि के प्रमुख अभिनेता अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, और गोविंदा थे, जिन्होंने "तेज़ाब," "राम लक्ष्मण," "फूल और कांटे," और "हम" जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया।

- 1980 के दशक के अंत में, 'एंटीहीरो' का जन्म फिल्मों जैसे "बाज़ीगर" और "डर" के माध्यम से हुआ, जिसने शाहरुख़ ख़ान की स्टारडम की शुरुआत की।

- 1990 के दशक में उदारवाद, वैश्वीकरण, और निजीकरण (LPG) आया, जिससे फिल्मों और टेलीविजन तक पहुंच बढ़ी।

- विदेशी कंपनियों से धन का प्रवाह ने उद्योग में क्रांति ला दी, जिसमें अमीर शहरी युवाओं को दर्शाने वाली फिल्मों की मांग बढ़ी।

- फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, जो "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे" और "दिल तो पागल है" के लिए जाने जाते हैं, ने इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया।

- इस युग में बॉलीवुड पर हावी होने वाले दूसरे त्रिवेणी का उदय हुआ - शाहरुख़ ख़ान, सलमान ख़ान, और आमिर ख़ान।

- LPG ने भारत में उन्नत तकनीक भी लाई। "माई डियर कुट्टिचाटन" भारत की पहली 3D फिल्म बनी, जिसे हिंदी में "छोटा चेतन" के रूप में डब किया गया।

- डॉल्बी साउंड सिस्टम को भारतीय दर्शकों के सामने "1942-ए लव स्टोरी" के माध्यम से पेश किया गया, जिसे विदु विनोद चोपड़ा ने बनाया।

- वर्तमान दशक में, उद्योग ने विभिन्न विषयों में विविधता लाई है।

- फिल्म निर्माताओं जैसे गुरिंदर चड्ढा और शेखर कपूर के अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने "बेंड इट लाइक बेकेहम", "ब्राइड एंड प्रेजुडाइस", और "एलिज़ाबेथ" जैसी फिल्मों का निर्माण किया।

- फिल्म निर्माता जैसे इम्तियाज़ अली, राजू हिरानी, संजय लीला भंसाली, और करण जौहर दृश्य पर हावी हैं।

- एक नई लहर के अभिनेता, जिन्हें पारंपरिक रूप से अच्छे दिखने वाला नहीं माना जाता, लेकिन जिनके पास असाधारण अभिनय कौशल है, उनमें इरफान ख़ान और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं।

पैरेलल सिनेमा

1940 के दशक के अंत से, एक और प्रकार की फिल्म उद्योग है जो महत्वपूर्ण फिल्में बनाती है, भले ही वे ज्यादा पैसा न कमाएँ। यह स्थानीय सिनेमा में "भुवन शोमे" नामक फिल्म के साथ 1969 में शुरू हुआ। इसके बाद, ऐसी फिल्मों को बनाने पर बहुत ध्यान केंद्रित किया गया जो कलात्मक हों और मानव दृष्टिकोण को दर्शाएँ, जो अधिक कल्पनाशील लोकप्रिय फिल्मों से अलग हैं।

- इन विभिन्न फिल्मों के पीछे के कारणों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वैश्विक ट्रेंड्स से प्रभावित किया गया, जहाँ फिल्मों में अधिक वास्तविक और मानवीय कहानियाँ दिखाई देने लगीं। इसे भारतीय फिल्मों जैसे “मदर इंडिया” और “श्री 420” में देखा गया।

- फिल्मों के बारे में सीखने के लिए और अधिक स्थान बने, जैसे कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI) और फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII)।

- जैसे-जैसे भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के लिए अधिक प्रसिद्ध हुआ, भारतीय निर्देशकों ने वैश्विक ट्रेंड्स से प्रेरणा लेना शुरू किया।

- इस विभिन्न प्रकार की सिनेमा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सत्यजीत रे, जिन्होंने “पाथेर पांचाली”, “अपु संसार”, और “अपराजितो” जैसी फिल्में बनाई। ये फिल्में दुनिया भर में सराही गईं।

- एक अन्य महत्वपूर्ण फिल्मकार थे ऋत्विक घटक, जिन्होंने “नागरिक”, “अजान्त्रिक”, और “मेघे ढाका तारा” जैसी फिल्मों में निम्न मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया।

- 1980 के दशक में, इन विभिन्न फिल्मों ने महिलाओं की भूमिका के बारे में अधिक बात करना शुरू किया। इस समय कुछ प्रसिद्ध महिला निर्देशक थीं साई परांजपे (फिल्में जैसे “चश्मे बद्दूर” और “स्पर्श”), कल्पना लाजमी (“एक पल”), और अपर्णा सेन (“36 चौरंगी लेन”)।

- इनमें से एक, मीरा नायर, ने तब वैश्विक प्रसिद्धि प्राप्त की जब उनकी फिल्म “सलाम बॉम्बे” ने 1989 में गोल्डन कान पुरस्कार जीता।

- ये फिल्में अक्सर इस बात पर चर्चा करती थीं कि हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका कैसे बदल रही है।

भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भूमिका

फिल्मों में महिलाओं की चित्रण की शैली समय के साथ बदल गई है। चुप्पी फिल्मों में, एक महिला के जीवन पर लगाए गए सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- 1920 से 1940 के बीच, फिल्म निर्देशकों जैसे कि वी. शांताराम, धीरन गांगुली, और बाबूराव पेंटेर ने महिलाओं के मुद्दों पर फिल्में बनाई, जैसे कि बाल विवाह को रोकना और सती का अंत।

- समय के साथ, फिल्मों ने ऐसे विचारों का समर्थन करना शुरू किया जैसे कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, और कार्यस्थल पर महिलाओं को समान अधिकार देना।

- 1960 से 1980 के बीच, फिल्मों में महिलाओं का एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण था। हीरोइन अक्सर मातृत्व का महिमामंडन करती हुई, अपने परिवार के प्रति वफादार, और अत्यधिक बलिदान देने वाली के रूप में प्रस्तुत की गई।

- इसके विपरीत, 'एंटी-हीरोइन' या वैंप को इस तरह दिखाया गया कि वह शराब पीती है, विवाहित पुरुषों के साथ अफेयर करती है, और निर्दयी या अनैतिक रूप से कार्य करती है।

- पैरालल सिनेमा में, निर्देशकों जैसे कि सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, और गुरु दत्त ने महिलाओं की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, भारतीय महिलाओं के जीवन को चित्रित किया।

- आजकल, फिल्में 'आधुनिक' महिला की छवि के साथ प्रयोग कर रही हैं जो काम करती है, करियर और परिवार का प्रबंधन करती है, और अभी भी अपने रास्ते की खोज कर रही है।

दक्षिण भारतीय सिनेमा

दक्षिण भारतीय सिनेमा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और तुलु (तटीय कर्नाटका) फिल्म उद्योग शामिल हैं।

- 2010 में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में 723 फिल्में निर्मित हुईं, जो भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- तेलुगु और तमिल फिल्में सबसे बड़े उद्योग हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों दोनों को सेवा देते हैं।

- दक्षिण भारतीय सिनेमा साहित्य, पौराणिक कथाओं, और लोककथाओं से अपने विषयों के लिए प्रेरणा लेता है।

- तेलुगु सिनेमा अक्सर पौराणिक विषयों पर आधारित फिल्में बनाता है, जिसमें N.T. रामाराव जैसे अभिनेता प्रतिष्ठित पात्रों का चित्रण करते हैं।

- कन्नड़ और तमिल फिल्में भी पौराणिक कहानियों का अन्वेषण करती हैं, जिसमें राजकुमार जैसे प्रसिद्ध अभिनेता उद्योग में अपनी छाप छोड़ते हैं।

- दक्षिण भारतीय सिनेमा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करता है, जिसमें भ्रष्टाचार, शक्ति असंतुलन, बेरोजगारी, दहेज, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल है।

- 1940 से 1960 के बीच की फिल्मों में राजनीतिक प्रभाव थे और इन्हें प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया।

- दक्षिण भारतीय फिल्मों में प्रेम, प्रतिशोध, अपराध, पारिवारिक नाटक, और अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई जैसे विषय शामिल हैं।

- पात्रों की पारंपरिक वर्गीकरण, जिसमें नायक, नायिका, खलनायक, और जोकर शामिल हैं, अभी भी मौजूद है, लेकिन अब मजबूत महिला पात्रों को भी चित्रित किया जाता है।

- दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रमुख सुपरस्टार्स में M.G. रामचंद्रन, एनटी रामाराव, शिवाजी गणेशन, राजकुमार, विश्नुवर्धन, रजनीकांत, थिलकन, प्रेम नज़ीर, मोहनलाल, कमल हासन, ममूट्टी, अजीत कुमार, चिरंजीवी, महेश बाबू, जोसेफ विजय, और कई अन्य शामिल हैं।

हालिया फिल्म विवाद

1994 में, शेखर कपूर ने एक विवादास्पद फिल्म 'बैंडिट क्वीन' बनाई, जिसे नग्नता और अश्लील सामग्री के कारण सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया।

- दीपा मेहता की फिल्म 'वाटर', जो 1930 के दशक में विधवाओं के जीवन को दर्शाती है, विवाद में पड़ गई और भारत के विभिन्न सिनेमा हॉल में प्रतिबंधित कर दी गई।

- दीपा मेहता की एक अन्य फिल्म 'फायर' (1996), जिसमें 'अस्वाभाविक' लेस्बियन संबंधों को दर्शाया गया, सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई, और निर्देशक और अभिनेत्री को चरमपंथी समूहों से जान से मारने की धमकियाँ मिलीं।

- 'मद्रास कैफे', जो श्रीलंकाई गृहयुद्ध पर केंद्रित थी, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधित की गई, और श्रीलंकाई सरकार द्वारा आलोचना का सामना किया।

- अनुराग कश्यप, एक अन्य निर्देशक, विवादों में उलझे हुए हैं। उनकी फिल्म 'पांच' को नशीली दवाओं के दुरुपयोग, हिंसा, और अश्लील भाषा के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया।

- 'ब्लैक फ्राइडे', जो मुंबई बम विस्फोटों पर आधारित थी, कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अंततः सीमित थिएटर्स में रिलीज़ हुई।

- कुछ फिल्मों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया, जैसे कि बाबा राम रहीम की 'मैसेंजर ऑफ़ गॉड' और कमल हासन की 'विश्वरूपम'।

- 'पारज़ानिया' (2005), जो गुजरात दंगों को संबोधित करती है, ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता लेकिन गुजरात में प्रदर्शित नहीं की गई और भारत के अन्य हिस्सों में सीमित प्रतिबंधों का सामना किया।

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC या सेंसर बोर्ड) की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मुद्दों में अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी एक निश्चित विचारधारा के प्रति समर्पण शामिल हैं।

- स्वाद, नैतिकता, और जनभावना की परिभाषा को लेकर चिंताएं हैं, और एक जीवंत लोकतंत्र में कलात्मक रचनात्मकता और स्वतंत्रता के समर्थन के लिए इसके कार्य करने में अधिक पारदर्शिता की मांग की जा रही है।

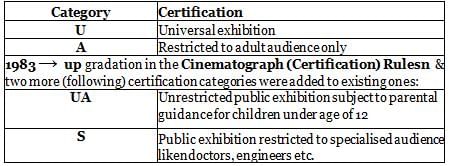

भारतीय चित्रपट अधिनियम 1952

भारत सरकार ने भारतीय चित्रपट अधिनियम, 1952 को फिल्म प्रमाणन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के तहत जाना जाता है, जिसे 'भारत का सेंसर बोर्ड' कहा जाता है।

- इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और एक टीम (12 से 25 के बीच) की नियुक्ति का प्रावधान है, जो अध्यक्ष की सहायता करती है।

- बोर्ड की मुख्य भूमिका फिल्मों का आकलन करना और यह तय करना है कि उन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए या नहीं, विशेष भौगोलिक क्षेत्रों, आयु समूहों, धार्मिक संप्रदायों, या राजनीतिक समूहों को आहत करने के कारकों पर विचार करते हुए।

- बोर्ड फिल्म आवेदक को फिल्म में संशोधन या कटौती करने के लिए निर्देशित कर सकता है, प्रमाण पत्र जारी करने से पहले। इन परिवर्तनों को न करने पर बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है।

- हालांकि फिल्म प्रमाणन केंद्रीय सरकार के अधीन है, लेकिन उनके संबंधित क्षेत्रों में सेंसरशिप का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

भारत में सेंसरशिप

भारत में फिल्म सेंसरशिप की जिम्मेदारी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और बाद में 1952 के अधिनियम के तहत पुनः नामित किया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

- हालांकि इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, CBFC के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, गुवाहाटी, कटक, तिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय फिल्मों को संभालते हैं।

- CBFC उन फिल्मों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करता है जो सिनेमा में प्रदर्शित की जानी हैं, जिसमें क्षेत्रीय और विदेशी फिल्में शामिल हैं। यहां तक कि विभिन्न भाषाओं में डब की गई फिल्मों को भी सुनिश्चित करने के लिए एक नया प्रमाण पत्र चाहिए कि भाषा परिवर्तन आक्रामक नहीं हैं।

- विशेष रूप से, केवल दूरदर्शन (भारत सरकार का आधिकारिक प्रसारक) के लिए बनाई गई फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों को CBFC प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है।

- CBFC एक संरचित संगठन है जिसमें एक अध्यक्ष और सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है, जो अक्सर फिल्म उद्योग या अन्य बौद्धिक पृष्ठभूमियों से होते हैं।

- फिल्म निर्माताओं और CBFC के बीच असहमति की स्थिति में, दो-स्तरीय समितियां - परीक्षण समिति और पुनरीक्षण समिति - संपर्क की जा सकती हैं।

- एक विशेष समिति, श्याम बेनेगल समिति, 2016 में भारत सरकार द्वारा फिल्म प्रमाणन के लिए मानदंड स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा गया और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान की अनुमति दी गई।

- रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: (क) CBFC का दायरा दर्शकों के समूहों की आयु और परिपक्वता के आधार पर फिल्म की उपयुक्तता की वर्गीकरण तक सीमित होना चाहिए। (ख) बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, CBFC के लिए केवल एक मार्गदर्शक तंत्र की भूमिका निभानी चाहिए और प्रमाणन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। (ग) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के साथ-साथ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों को सरल बनाना। (घ) एक फिल्म का पुनः प्रमाणन की अनुमति दी जानी चाहिए। (ङ) फिल्म की वर्गीकरण अधिक विशिष्ट होनी चाहिए और U श्रेणी के अलावा, UA श्रेणी को आगे के उप-श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - UA12 और UA15। A श्रेणी को भी A और AC (सावधानी के साथ वयस्क) श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए।

क्या भारत को एक राष्ट्रीय फिल्म नीति की आवश्यकता है

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, को एक राष्ट्रीय फिल्म नीति पर विचार करना चाहिए, इसके देश के GDP में महत्वपूर्ण योगदान और वार्षिक एक हजार से अधिक फिल्मों के विशाल उत्पादन के कारण।

- फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी सामग्री को सेंसर बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

- एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां सरकार की हस्तक्षेप निरंतर विकास की अनुमति देती है।

- क्षेत्रीय सिनेमा अक्सर पीछे रह जाता है, और एक नीति आवश्यक है ताकि इसे मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा के बराबर लाया जा सके।

- फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने के लिए, इन कौशलों को सिखाने पर जोर देना चाहिए, FTII (फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत) के मॉडल पर और अधिक फिल्म स्कूलों की स्थापना के साथ।

- एक राष्ट्रीय फिल्म नीति भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रचार के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है।

- सामग्री के डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन एक राष्ट्रीय फिल्म नीति के माध्यम से सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

- चूंकि इंटरनेट पायरेसी एक प्रचलित समस्या है, नीति में पायरेसी पर रोक लगाने के लिए संशोधन शामिल होना चाहिए, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक और मौद्रिक कार्रवाई हो ताकि प्रभावी निवारण किया जा सके।

दक्षिण भारतीय सिनेमा

दक्षिण भारतीय सिनेमा में तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, और तुलु (तटीय कर्नाटका) फिल्म उद्योग शामिल हैं। 2010 में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में 723 फिल्में निर्मित की गईं, जो भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। तेलुगू और तमिल फिल्में सबसे बड़े उद्योग हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों दोनों को सेवा प्रदान करती हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा अपने विषयों के लिए साहित्य, पुराणों और लोककथाओं से प्रेरणा लेता है।

- तेलुगू सिनेमा अक्सर पुराणिक विषयों पर आधारित फिल्में बनाता है, जिसमें अभिनेता जैसे N.T. रामाराव आइकोनिक पात्रों को निभाते हैं।

- कन्नड़ और तमिल फिल्में भी पुराणिक कहानियों का पता लगाती हैं, जिसमें राजकुमार जैसे प्रसिद्ध अभिनेता उद्योग में अपनी छाप छोड़ते हैं।

- दक्षिण भारतीय सिनेमा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करता है, जैसे भ्रष्टाचार, शक्ति असंतुलन, बेरोजगारी, दहेज, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

- 1940 के दशक से 1960 के दशक तक की फिल्मों पर राजनीतिक प्रभाव पड़े और इन्हें प्रचार के लिए उपयोग किया गया।

- दक्षिण भारतीय फिल्मों में प्रेम, प्रतिशोध, अपराध, पारिवारिक नाटक, और अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई जैसे विषय शामिल हैं।

- पात्रों का पारंपरिक वर्गीकरण, जिसमें नायक, नायिका, खलनायक, और जोकर शामिल हैं, अब भी जारी है, लेकिन मजबूत महिला पात्रों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रमुख सुपरस्टार्स में शामिल हैं: M.G. रामचंद्रन, NT रामाराव, शिवाजी गणेशन, राजकुमार, विश्णुवर्धन, राजिनीकांत, थिलकन, प्रेम नाज़ीर, मोहन लाल, कमल हासन, मम्मूटी, अजीत कुमार, चिरंजीवी, महेश बाबू, जोसेफ विजय, और कई अन्य।

हालिया फिल्म विवाद

- 1994 में, शेखर कपूर ने एक विवादास्पद फिल्म बनाई जिसका नाम बैंडिट क्वीं था, जिसे नग्नता और अश्लील सामग्री के कारण सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किया गया।

- दीपा मेहता की फिल्म वॉटर, जो 1930 के दशक में विधवाओं के जीवन को दर्शाती है, को विवाद का सामना करना पड़ा और इसे भारत के विभिन्न सिनेमा हॉल में प्रतिबंधित कर दिया गया।

- दीपा मेहता की एक अन्य फिल्म फायर (1996), जो 'असामान्य' लेस्बियन संबंधों को दर्शाती थी, को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किया गया, और निर्देशक और अभिनेत्रियों को चरमपंथी समूहों से हत्या की धमकियाँ मिलीं।

- मद्रास कैफे, जो श्रीलंकाई गृह युद्ध पर केंद्रित थी, को श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधित किया गया, और श्रीलंकाई सरकार से आलोचना का सामना करना पड़ा।

- अनुराग कश्यप, एक अन्य निर्देशक, विवादों में रहे हैं। उनकी फिल्म पांच को ड्रग्स के दुरुपयोग, हिंसा, और अश्लील भाषा के कारण प्रतिबंधित किया गया।

- ब्लैक फ्राइडे, जो मुंबई बम धमाकों पर आधारित थी, ने कानूनी चुनौतियों का सामना किया लेकिन अंततः सीमित थिएटर्स में रिलीज हुई।

- कुछ फिल्मों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जैसे बाबा राम रहीम का मैसेंजर ऑफ गॉड और कमल हासन का विश्वरूपम।

- पार्जानिया (2005), जो गुजरात दंगों को संबोधित करती है, ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता लेकिन इसे गुजरात में प्रदर्शित नहीं किया गया और भारत के अन्य हिस्सों में सीमाएँ थीं।

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC या सेंसर बोर्ड) की भूमिका की जांच की गई है। मुद्दों में अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी एक विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है।

- स्वाद, नैतिकता और सार्वजनिक भावना को परिभाषित करने के बारे में चिंताएँ हैं, और एक जीवंत लोकतंत्र में कलात्मक रचनात्मकता और स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए इसके कामकाज में अधिक पारदर्शिता की मांग की गई है।

भारतीय सिनेमा अधिनियम 1952

भारत सरकार ने फिल्म प्रमाणन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सिनेमा अधिनियम, 1952 को लागू किया, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), या 'भारत का सेंसर बोर्ड' के रूप में जाना जाता है।

- यह अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और एक टीम (12 से 25 के बीच) की नियुक्ति की अनिवार्यता करता है, जो अध्यक्ष की सहायता करती है।

- बोर्ड की मुख्य भूमिका फिल्मों का मूल्यांकन करना और यह तय करना है कि उन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए या नहीं, जैसे कि विशेष भौगोलिक क्षेत्रों, आयु समूहों, धार्मिक संप्रदायों, या राजनीतिक समूहों को अपराध के संदर्भ में।

- बोर्ड फिल्म आवेदक को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले फिल्म में संशोधन या हटाने का निर्देश दे सकता है। इन परिवर्तनों को न करने पर बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए स्वीकृति देने से मना कर सकता है।

- हालांकि फिल्म प्रमाणन केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उनके संबंधित क्षेत्रों में सेंसरशिप का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

भारत में सेंसरशिप

भारत में फिल्म सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार संगठन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई और बाद में 1952 के अधिनियम के तहत इसका नाम बदला गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- जबकि इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, CBFC के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कटक, तिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय फिल्मों को संभालते हैं।

- CBFC उन फिल्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है जिन्हें सिनेमा में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें क्षेत्रीय और विदेशी फिल्में शामिल हैं। यहां तक कि विभिन्न भाषाओं में डब की गई फिल्मों को भाषा परिवर्तनों के कारण नए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

- यह ध्यान देने योग्य है कि केवल दूरदर्शन (भारत सरकार के लिए आधिकारिक प्रसारक) के लिए बनाई गई फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों को CBFC प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती।

- CBFC एक संरचित संगठन है जिसमें एक अध्यक्ष और शासकीय सदस्य होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, अक्सर फिल्म उद्योग या अन्य बौद्धिक पृष्ठभूमियों से।

- फिल्म निर्माताओं और CBFC के बीच असहमति की स्थिति में, दो-स्तरीय समितियाँ - परीक्षण समिति और पुनरीक्षण समिति - स्थापित की जा सकती हैं।

- 2016 में, भारत सरकार द्वारा एक विशेष समिति, श्याम बेनेगल समिति, का गठन किया गया था ताकि फिल्म प्रमाणन के लिए मानदंड स्थापित किए जा सकें, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखा गया और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जा सके।

- रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: (a) CBFC का दायरा दर्शकों के समूहों के लिए फिल्म की उपयुक्तता की श्रेणी में सीमित होना चाहिए। (b) कहा गया कि बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, केवल CBFC के लिए एक मार्गदर्शक तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए और प्रमाणन के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। (c) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और फॉर्मों और संबंधित दस्तावेजों को सरल बनाने का सुझाव। (d) एक फिल्म के पुनः प्रमाणन की अनुमति दी जानी चाहिए। (e) फिल्मों की श्रेणी अधिक विशिष्ट होनी चाहिए और U श्रेणी के अलावा, UA श्रेणी को आगे उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - UA12 और UA15। A श्रेणी को भी A और AC (वयस्कों के लिए चेतावनी के साथ) श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए।

क्या भारत को एक राष्ट्रीय फिल्म नीति की आवश्यकता है

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, को राष्ट्रीय फिल्म नीति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह देश के GDP में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हर साल हजारों फिल्मों का निर्माण करता है।

- फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सामग्री को सरकार द्वारा सेंसर बोर्ड के माध्यम से कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

- एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां सरकार की हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए ताकि निरंतर विकास संभव हो सके।

- क्षेत्रीय सिनेमा अक्सर पीछे रह जाता है, और एक नीति आवश्यक है ताकि इसे मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा के बराबर लाया जा सके।

- फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने के लिए, इन कौशलों को सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए, FTII (फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत) के मॉडल पर अधिक फिल्म स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।

- एक राष्ट्रीय फिल्म नीति भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है।

- सामग्री के डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहनों को एक राष्ट्रीय फिल्म नीति के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

- चूंकि इंटरनेट चोरी का प्रचलित मुद्दा है, नीति में चोरी पर रोकथाम के लिए संशोधन शामिल होने चाहिए, जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक और मौद्रिक कार्रवाई का प्रावधान हो।

हालिया फिल्म विवाद

1994 में, शेखर कपूर ने एक विवादित फिल्म बनाई जिसका नाम बैंडिट क्वीन था, जिसे सेंसर बोर्ड द्वारा नग्नता और अश्लील सामग्री के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया।

दीपा मेहता की फिल्म वाटर, जो 1930 के दशक में विधवाओं के जीवन को दर्शाती है, विवाद में रही और इसे भारत के विभिन्न सिनेमा हॉल में प्रतिबंधित किया गया।

दीपा मेहता की एक और फिल्म फायर (1996), जो 'असामान्य' समलैंगिक संबंधों को दिखाती है, को सेंसोर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, और निर्देशक तथा अभिनेत्रियों को चरमपंथी समूहों से मृत्यु की धमकियाँ मिलीं।

मद्रास कैफे, जो श्रीलंकाई गृहयुद्ध पर केंद्रित है, को श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधित कर दिया गया, और श्रीलंकाई सरकार से आलोचना का सामना करना पड़ा।

अनुराग कश्यप, एक अन्य निर्देशक, भी विवादों में रहे हैं। उनकी फिल्म पांच को नशे के दुरुपयोग, हिंसा, और अश्लील भाषा के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्लैक फ्राइडे, जो मुंबई बम विस्फोटों पर आधारित है, को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन अंततः सीमित सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई।

कुछ फिल्मों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया, जैसे बाबा राम रहीम की मेसेंजर ऑफ गॉड और कमल हासन की विश्वरूपम।

पार्जानिया (2005), जो गुजरात दंगों को संबोधित करती है, ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता लेकिन इसे गुजरात में प्रदर्शित नहीं किया गया और भारत के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC या सेंसोर बोर्ड) की भूमिका की जांच की गई है। मुद्दों में अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी एक विशेष विचारधारा के प्रति पालन शामिल हैं। स्वाद, नैतिकता, और सार्वजनिक भावना को परिभाषित करने के बारे में चिंताएँ हैं, और कलात्मक रचनात्मकता और स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए इसके कार्य में अधिक पारदर्शिता की मांग की गई है।

भारतीय सिनेमा अधिनियम 1952

भारत सरकार ने फिल्म प्रमाणन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सिनेमा अधिनियम, 1952 को लागू किया, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) या 'भारत का सेंसोर बोर्ड' कहा जाता है।

इस अधिनियम में केंद्रीय सरकार द्वारा एक अध्यक्ष और एक टीम (12 से 25 सदस्यों के बीच) की नियुक्ति की आवश्यकता है जो अध्यक्ष की सहायता करेगी।

बोर्ड की मुख्य भूमिका फिल्मों का मूल्यांकन करना और यह तय करना है कि उन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए या नहीं, जैसे कि विशेष भौगोलिक क्षेत्रों, आयु समूहों, धार्मिक संप्रदायों, या राजनीतिक समूहों के प्रति अपराधिता के कारकों पर विचार करना।

बोर्ड फिल्म आवेदक को प्रमाणपत्र जारी करने से पहले फिल्म में संशोधन या काटने का निर्देश दे सकता है। इन परिवर्तनों को न करने पर बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है।

जबकि फिल्म प्रमाणन केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, उनके संबंधित क्षेत्रों में सेंसरशिप का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। प्रमाणन उपरोक्त तालिका के अनुसार किया जाता है।

भारत में सेंसरशिप

भारत में फिल्म सेंसरशिप के लिए जिम्मेदार संगठन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और जिसे 1952 के अधिनियम के तहत पुनः नामित किया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

जबकि इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, CBFC के दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कटक, तिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय फिल्मों को संभालते हैं।

CBFC उन फिल्मों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करता है जो सिनेमा में प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय और विदेशी फिल्में शामिल हैं। यहाँ तक कि विभिन्न भाषाओं में डब की गई फिल्मों को भी नए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाषा परिवर्तन आपत्तिजनक नहीं हैं।

विशेष रूप से, केवल दूरदर्शन (भारत सरकार के लिए आधिकारिक प्रसारक) के लिए बनाई गई फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों और धारावाहिकों को CBFC प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती।

CBFC एक संरचित संगठन है जिसमें एक अध्यक्ष और शासकीय सदस्य होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, अक्सर फिल्म उद्योग या अन्य बौद्धिक पृष्ठभूमियों से।

यदि फिल्म निर्माताओं और CBFC के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता है, तो दो-स्तरीय समितियाँ - परीक्षण समिति और पुनरीक्षण समिति - उपलब्ध हैं।

2016 में, भारत सरकार द्वारा श्याम बेनेगल समिति का गठन किया गया था ताकि फिल्म प्रमाणन के लिए मानदंड स्थापित किए जा सकें, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जा सके।

- रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ: (क) CBFC का दायरा केवल आयु और परिपक्वता के आधार पर दर्शक समूहों के लिए फिल्म की उपयुक्तता को वर्गीकृत करने तक सीमित होना चाहिए।

- (ख) बोर्ड, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, को CBFC के लिए एक मार्गदर्शक तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए और प्रमाणन के दैनिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।

- (ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रस्तुतियां और प्रपत्रों और संलग्न दस्तावेजों का सरलीकरण।

- (घ) किसी फिल्म का पुनः प्रमाणन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- (ङ) फिल्मों का वर्गीकरण अधिक विशिष्ट होना चाहिए और U श्रेणी के अलावा, UA श्रेणी को आगे के उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - UA12 और UA15। A श्रेणी को भी A और AC (देखभाल वाले वयस्क) श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए।

क्या भारत को राष्ट्रीय फिल्म नीति की आवश्यकता है

भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योग है, को अपनी महत्वपूर्ण योगदान के कारण एक राष्ट्रीय फिल्म नीति पर विचार करना चाहिए, जो देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देती है और हर साल एक हजार से अधिक फिल्मों का उत्पादन करती है।

फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सामग्री को सेंसोर बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहाँ सरकार का हस्तक्षेप सतत विकास को संभव बनाता है।

क्षेत्रीय सिनेमा अक्सर पीछे रह जाता है, और एक नीति आवश्यक है ताकि इसे मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा के बराबर लाया जा सके।

फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने के लिए, इन कौशलों को सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए, और FTII (फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत) के मॉडल पर अधिक फिल्म स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।

एक राष्ट्रीय फिल्म नीति भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रचार के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है।

सामग्री के डिजिटलकरण के लिए प्रोत्साहन एक राष्ट्रीय फिल्म नीति के माध्यम से सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

इंटरनेट चोरी की व्यापक समस्या को देखते हुए, नीति में चोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधन शामिल किए जाने चाहिए, जिसमें प्रभावी निवारक के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक और मौद्रिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|