नितिन सिंघानिया सारांश: भारतीय चित्रकला- 1 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

| Table of contents |

|

| परिचय |

|

| चित्रकला के सिद्धांत |

|

| पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला |

|

| भारतीय चित्रकला की वर्गीकरण |

|

| चित्रित पांडुलिपियाँ |

|

परिचय

- चित्रकला भारत में प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण कला अभिव्यक्ति का रूप रही है।

- गुफाओं की दीवारों पर चित्रों के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि प्राचीन मानव कला गतिविधियों में संलग्न था।

- इतिहास के दौरान, चित्रकला ने चित्रित पुस्तकों से लेकर मुगल और राजपूत दरबारों में लघु चित्रण शैली तक का विकास किया।

- यूरोपीय प्रभाव ने भारतीय चित्रकला और उत्कीर्णन में परिवर्तन लाए।

- आधुनिक भारतीय चित्रकारों ने विविध शैलियों, रंगों और डिज़ाइनों के साथ प्रयोग किया है।

चित्रकला के सिद्धांत

- भारत में चित्रकला का इतिहास प्राचीन चट्टान चित्रणों से जुड़ा है, जो भीमबेटका, मिर्जापुर, और पंचमढ़ी जैसे स्थानों पर पाई जाती हैं।

- इंद्र सभ्यता में चित्रित बर्तन शामिल थे, जो भारतीय चित्रकला का एक प्रारंभिक रूप दर्शाते हैं।

- गुप्त काल में चित्रकला की कला में महत्वपूर्ण उन्नति हुई।

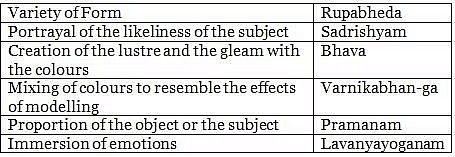

- वत्स्यायन का कामसूत्र भारतीय कला के छह मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख करता है, जिसमें सौंदर्यात्मक संरचना और ब्रश एवं रंगों का उपयोग शामिल है।

- ब्राह्मणिक और बौद्ध साहित्य में विभिन्न चित्रण तकनीकों का उल्लेख है, जैसे लेप्य चित्र और लेख्य चित्र।

- अन्य चित्रण शैलियों में धुली चित्र और पाटा चित्र का उल्लेख है।

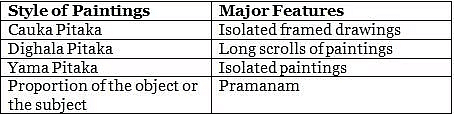

- विशाखदत्त का मुद्राराक्षस \"पाटा\" या \"पतास\" का संदर्भ देता है, जो विभिन्न चित्रण शैलियों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग फ्रेम किए गए चित्रों को दर्शाता है।

पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला

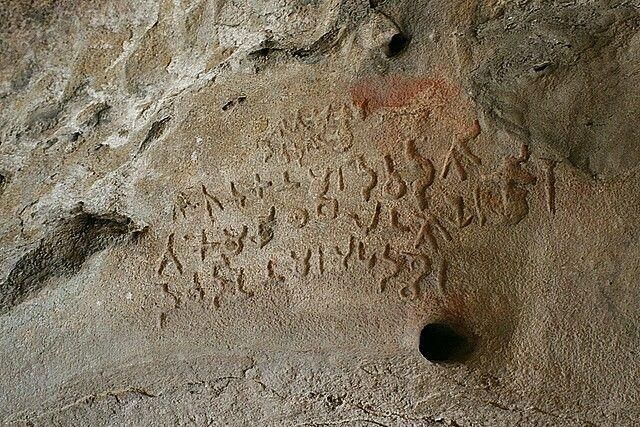

- पूर्व-ऐतिहासिक चित्र आमतौर पर चट्टानों पर बनाए जाते थे और इन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है।

- पुरातत्वज्ञ आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने भारत में 1867-1868 के दौरान चट्टान चित्रों की पहली खोज की।

- सबसे पुरानी पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में 1957 में पाई गई।

- पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला को तीन प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया गया है: (i) उच्च पैलियोलिथिक काल (40000-10000 ई.पू.) (ii) मेसोलिथिक काल (10000-4000 ई.पू.) (iii) ताम्रपाषाण काल

ऊपरी पेलियोलिथिक काल (40,000-10,000 ईसा पूर्व):

- इस काल के दौरान, चट्टान आश्रय गुफाएँ मुख्यतः क्वार्ट्जाइट का उपयोग करके बनाई गई थीं।

- कलाकारों ने अपने कलाकृतियों के लिए रंग बनाने के लिए सामान्यतः ओक्रे या गेरू को चूना और पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया।

- चित्रों के लिए रंगों की एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने के लिए लाल, सफेद, पीला और हरा जैसे विभिन्न खनिजों का उपयोग किया गया।

- विशेष रूप से, बड़े जानवरों जैसे बाइसन, हाथी, गैंडा, और बाघों को सफेद, गहरे लाल, और हरे रंग के रंगों के संयोजन का उपयोग करके चित्रित किया गया।

- इसके अतिरिक्त, शिकारी अक्सर लाल रंग में चित्रित किए जाते थे, जबकि हरा इन प्राचीन कलाकृतियों में नर्तकियों को चित्रित करने के लिए प्रमुखता से उपयोग किया गया था।

मेसोलिथिक काल (10,000-4000 ईसा पूर्व)

- इस काल की विशेषता लाल रंगद्रव्य के प्रमुख उपयोग में परिवर्तन से है।

- इस युग के कला作品 आमतौर पर उच्च पैलियोलिथिक काल की तुलना में छोटे आकार के होते थे।

- इन चित्रों में सामान्यतः समूह में शिकार, चराई गतिविधियाँ, और सवारी के दृश्य दर्शाए गए हैं, जो मेसोलिथिक समुदायों के जीवनशैली और गतिविधियों को दर्शाते हैं।

चाल्कोलिथिक काल (2500-700 ईसा पूर्व)

- इस काल में हरा और पीला रंगों के बढ़ते उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।

- इस अवधि की कलाकृतियों में अक्सर युद्ध दृश्यों को दर्शाया गया है, जहाँ पुरुष घोड़ों और हाथियों पर सवार हैं, जो युद्ध या सैन्य गतिविधियों पर केंद्रित होने का सुझाव देते हैं।

- इन चित्रों में कुछ आकृतियों को धनुष और तीर के साथ दिखाया गया है, जो युद्ध या छोटे झगड़ों के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है।

- अशोक और गुप्त ब्राह्मी लिपियों की उपस्थिति गुफा स्थलों में बाद के ऐतिहासिक अवधियों के दौरान निवास का संकेत देती है।

भीमबेटका की चट्टान चित्रकला

भीमबेटका की चट्टान चित्रकला

- भीमबेटका गुफा स्थल मध्य प्रदेश में है, जिसे पुरातत्वज्ञ वी.एस. वाकनकर ने खोजा, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

- भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएँ हैं, जिनमें लगभग 30,000 साल पुरानी चट्टान चित्रकला प्रदर्शित की गई है।

- ये चित्र दैनिक जीवन, जानवरों, शिकार के दृश्य, नृत्य, और पूर्व-ऐतिहासिक मानवों की सामाजिक गतिविधियों को दर्शाते हैं।

- चित्रों में लाल ओखर, बैंगनी, भूरा, सफेद, पीला, और हरा जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है, जो प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त किए गए हैं।

- नजदीकी स्थलों जैसे बेल्लारी, पचमढ़ी, राजगढ़, और तेनमलाई में भी इसी प्रकार की पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

भारतीय चित्रकला की वर्गीकरण

- भित्ति चित्र

- सूक्ष्म चित्र

- लोक चित्र

- भित्ती चित्र दीवारों या ठोस संरचनाओं पर बनाए गए कला के रूप हैं, जो प्राचीन समय से भारत में प्रचलित हैं।

- इनका अस्तित्व लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का है।

- भारत के विभिन्न स्थानों पर भित्ति चित्रों के प्रमाण पाए जाते हैं।

- प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं (i) अजंता गुफाएँ (ii) आर्मामलाई गुफाएँ (iii) रावण छाया चट्टान आश्रय (iv) बाघ गुफाएँ (v) तिरुमलैपुरम गुफाएँ (vi) चिथन्नवसाल गुफाएँ,

- अधिकतर भित्ति चित्र प्राकृतिक गुफाओं या चट्टान-कटी कक्षों में पाए जाते हैं।

- ये चित्र आमतौर पर धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म।

- इसके अतिरिक्त, भित्ति चित्रों का उपयोग सामान्य स्थानों को सजाने के लिए भी किया गया था, जैसे कि जोखिमारा गुफाओं में प्राचीन रंगमंच का कमरा।

(A) अजंता गुफा चित्र

- 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच तराशे गए, अजंता गुफाएँ भारत के कुछ सबसे पुराने भित्ति चित्रों को समाहित करती हैं।

- लगभग 29 गुफाएँ एक घोड़े के नाल के आकार में, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकटकों के शाही संरक्षण में बनाई गई हैं।

- भित्ति चित्र हिंदू और बौद्ध परंपराओं से धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं, जataka कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

- इनका निर्माण प्राकृतिक पिगमेंट्स के साथ टेम्पेरा शैली में किया गया, जिसमें हाथ के इशारों और महिला पात्रों के अनोखे केशविन्यास के माध्यम से भावनाओं को दर्शाया गया है।

(B) एलोरा गुफा चित्र

- मुख्य रूप से गुफा 16 (कैलाश मंदिर) में पाई गई पांच गुफाओं में, इसे दो चरणों में निष्पादित किया गया है।

- ये चित्र हिंदू, जैन, और बौद्ध धर्मों के दृश्य दर्शाते हैं, जो अजंता के चित्रों से अपेक्षाकृत नए हैं।

- प्रमुख चित्रों में भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी और शैव संतों के समारोह शामिल हैं।

(C) बाघ गुफा चित्र

- मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित, यह अजंता के शैली का विस्तार है।

- अजंता के डिज़ाइन, निष्पादन और सजावट के समान, इसमें आकृतियाँ अधिक तंग और रेखाएँ अधिक मजबूत हैं।

- ये धार्मिक और सांसारिक विषयों को दर्शाते हैं, जिसमें गुफा 4 (रंग महल) में बौद्ध जataka कथाओं पर भित्तिचित्र हैं।

(D) आर्मामलाई गुफा चित्र

- तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित, ये प्राकृतिक गुफाएँ 8वीं शताब्दी में एक जैन मंदिर में परिवर्तित की गईं।

- चित्र जैन देवताओं और अष्टधीक पालक की कथाएँ दर्शाते हैं, जो बाघ और अजंता शैलियों के समान हैं।

- ये वनस्पति और खनिज रंगों से पतले गीले चूने के प्लास्टर पर बनाए गए हैं, जिसमें भिक्षुओं को तालाब से फूल इकट्ठा करते हुए दर्शाया गया है।

(E) चिथन्नवसाल गुफा (आरिवार कोइल) चित्र

- 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, तमिलनाडु में स्थित, इसमें जैन धर्म पर आधारित भित्तिचित्र हैं।

- ये बाघ और अजंता चित्रों के समान हैं, जो दीवारों, छतों, और स्तंभों पर चित्रित हैं।

- केंद्र में एक तालाब है जिसमें कमल, भिक्षु, और जानवर दर्शाए गए हैं, जो जैन समावसराण के दृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(F) रावण छाया चट्टान आश्रय

- ओडिशा के केओंझर जिले में स्थित, 7वीं शताब्दी ईस्वी के ताजगी चित्रित भित्तिचित्र।

- आश्रय को एक शाही शिकार लॉज माना जाता है, जिसमें एक शाही जुलूस का स्पष्ट चित्रण है।

(G) लेपाक्षी मंदिर चित्र

- आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित, भित्तिचित्र वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर 16वीं शताब्दी में बनाए गए।

- ये रामायण, महाभारत, और विष्णु के अवतारों से धार्मिक विषयों का पालन करते हैं, जिसमें चित्रों की गुणवत्ता में गिरावट आई है।

- प्रमुख भित्तिचित्र में शिव को एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए दर्शाया गया है, जो किरातार्जुनिया का दृश्य है।

(H) जोखिमारा गुफा चित्र

- छत्तीसगढ़ के सुरगुजा जिले में कृत्रिम रूप से तराशी गई गुफा, जो लगभग 1000-300 ईसा पूर्व की है।

- इसमें एक प्रेम कहानी के चित्र और ब्राह्मी लिपि में लेखन शामिल है, जो संभवतः एक अम्फीथिएटर से जुड़ा हुआ है।

- इन चित्रों में नृत्य करते युगल, जानवर, और स्पष्ट लाल रेखा के साथ सफेद, पीले, और काले रंगों का उपयोग है।

- शब्द 'Miniature' लैटिन शब्द 'Minium' से आया है, जिसका अर्थ लाल सीसा रंग है।

- ऐतिहासिक रूप से, इस रंग का उपयोग पुनर्जागरण काल के दौरान प्रकाशित पांडुलिपियों में किया गया था।

- मिनीएचर पेंटिंग्स विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई गईं, जिनमें किताबें और एल्बम शामिल हैं, अक्सर नाशवान सामग्रियों जैसे कागज, ताड़ के पत्तों और कपड़े पर।

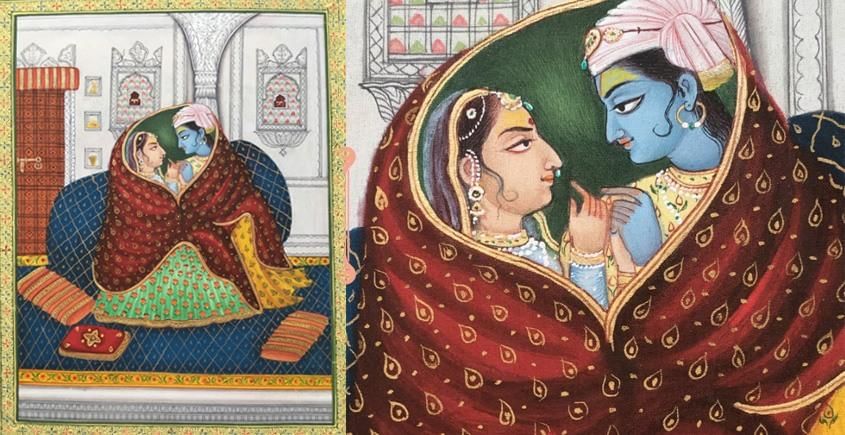

- भारतीय उपमहाद्वीप में मिनीएचर पेंटिंग्स की समृद्ध परंपराएँ हैं, जिसने विभिन्न स्कूलों को जन्म दिया है जिनकी अपनी विशिष्ट रचनाएँ और दृष्टिकोण हैं।

- मिनीएचर पेंटिंग्स की विशेषता उनकी छोटी आकार और जटिल विवरण हैं, जो सावधानीपूर्वक शिल्प कौशल को दर्शाते हैं।

(A) मिनीएचर पेंटिंग्स की तकनीकें

- मिनीएचर पेंटिंग के पूर्वापेक्षाएँ हैं: (a) आकार की सीमा: 25 वर्ग इंच से अधिक नहीं। (b) विषय का आकार: वास्तविक आकार का 1/6 से बड़ा नहीं।

- भारतीय मिनीएचर पेंटिंग्स में मानव आकृतियाँ सामान्यतः प्रदर्शित होती हैं: (i) साइड प्रोफाइल, (ii) उभरी हुई आँखें, (iii) नुकीली नाक, और (iv) पतले कमर।

- राजस्थानी मिनीएचर आमतौर पर दर्शाती हैं: (i) भूरी त्वचा के रंग, (ii) जबकि मुग़ल पेंटिंग्स में हल्की त्वचा के रंग होते हैं।

- ईश्वर या देवताओं, जैसे भगवान कृष्ण, को आमतौर पर नीले रंग में दर्शाया जाता है।

- महिलाओं की आकृतियाँ आमतौर पर प्रदर्शित करती हैं: (i) लंबे बाल, (ii) काले रंग की आँखें और बाल।

- पुरुषों को पारंपरिक वस्त्र पहनते हुए दर्शाया जाता है, जिसमें अक्सर एक पगड़ी शामिल होती है।

(B) प्रारंभिक मिनीएचर

- मिनीएचर कला का विकास 8वीं से 12वीं सदी के बीच हुआ।

- इन पेंटिंग्स को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में श्रेय दिया गया है।

- दो प्रमुख स्कूल हैं: (a) Pala School of Art (b) Apabhramsa School of Art

(i) पाला कला विद्यालय

750-1150 ईस्वी के बीच फलने-फूलने वाली ये पेंटिंग्स:

- आमतौर पर पांडुलिपियों में दिखाई देती हैं।

- इनका निर्माण ताड़ के पत्ते या वेलम पेपर जैसी सामग्रियों पर किया गया।

- इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पसंद किया गया, जो अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते थे और अक्सर केले या नारियल के पेड़ के पत्तों का उपयोग करते थे।

- इनमें लहराते रेखाएँ और सुस्त पृष्ठभूमि रंग होते हैं।

- मुख्य रूप से एकल आकृतियों का चित्रण होता है, समूह रचनाएँ दुर्लभ होती हैं।

- साधारण रचनाओं के साथ, इन्हें उन शासकों द्वारा कमीशन किया गया जो बौद्ध धर्म का समर्थन करते थे।

- इन्हें वज्रयान बौद्ध धर्म के समर्थकों द्वारा भी अपनाया गया।

- इस अवधि से जुड़े प्रमुख चित्रकारों में धिमन और वितापाल शामिल हैं।

(ii) अपभ्रंश कला विद्यालय

- यह विद्यालय गुजरात और मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान में उभरा और 11वीं से 15वीं सदी तक फलता-फूलता रहा।

- प्रारंभ में जैन विषयों पर केंद्रित, बाद में वैष्णववाद के सिद्धांतों को शामिल किया, जैसे गीता गोविन्द और सांसारिक प्रेम।

- ये पेंटिंग्स ताड़ के पत्ते से कागज पर चित्रित होने लगीं, और भित्तिचित्रों से किताबों के लिए छोटे आकार की चित्रण में विकसित हुईं।

- रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ था, जो लाल, पीले, और पीताम्बर से शुरू होकर बाद में उज्ज्वल और सुनहरे रंगों तक पहुँचे।

- मानव आकृतियाँ मछली के आकार की उभरी हुई आँखों, नुकीली नाक, और डबल चिन की विशेषताएँ रखती थीं, और आकृतियों का प्रयास किया जाता था कि वे तीसरे और चौथे प्रोफाइल में कोणीय दिखें। आकृतियाँ अक्सर जटिल अलंकरण के साथ कठोरता प्रदर्शित करती थीं।

- महिला आकृतियाँ आमतौर पर बड़ी कूल्हों और स्तनों के साथ होती थीं, जबकि जानवरों और पक्षियों के चित्र खिलौनों के समान होते थे।

- प्रमुख उदाहरणों में 15वीं सदी की कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा शामिल हैं।

(C) संक्रमण काल की मिनीएचर

- मुसलमानों के भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन ने 14वीं सदी में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाया।

- इस्लामी शैलियाँ पारंपरिक पेंटिंग शैलियों पर हावी नहीं हुईं, बल्कि एक सांस्कृतिक संश्लेषण हुआ।

- दक्षिणी राज्यों विजयनगर में, एक अलग शैली उभर रही थी जो डेक्कन शैली के चित्रण के करीब थी।

- रंगों का उपयोग सपाट तरीके से किया गया और वस्त्र और मानव आकृतियों के outlines काले थे।

- चेहरों का दृश्य तीन चौथाई कोण से होता है और यह एक अलगाव का अनुभव देता है। लैंडस्केप पेड़ों, चट्टानों और अन्य डिजाइनों से भरे होते हैं जो विषय की प्राकृतिक उपस्थिति को दोहराने का प्रयास नहीं करते।

(D) दिल्ली सल्तनत के दौरान लघु कला

- कला का यह रूप फारसी और भारतीय पारंपरिक तत्वों का संयोग है, जो एक अद्वितीय संश्लेषण बनाता है।

- Nimatnama जैसे चित्रित पांडुलिपियाँ पसंद की जाती थीं, विशेषकर नासिर शाह के शासनकाल में मंडू में।

- इस अवधि में देशी और फारसी शैलियों का मिश्रण देखा गया, जो Lodi Khuladar जैसे कार्यों में स्पष्ट है।

- तीन प्रमुख शैलियों - मुगल, राजपूत, और डेक्कन - का उदय हुआ, जो मध्यकालीन परिदृश्य को चिह्नित करता है, प्रत्येक ने अपना अलग पहचान विकसित किया, जबकि सल्तनत के उदाहरणों से प्रेरणा ली।

(E) मुगल काल की लघु चित्रकला

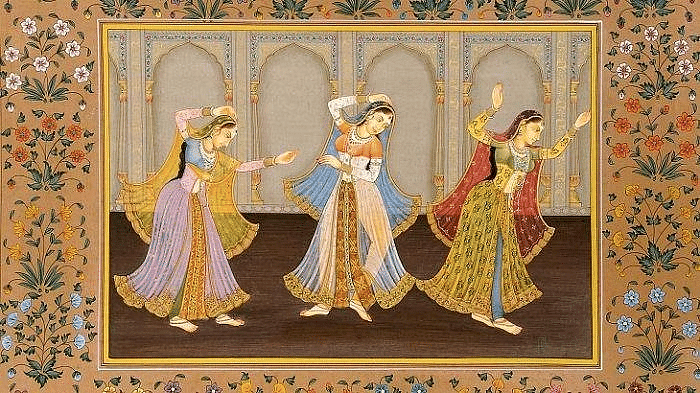

- यह एक शैली है जो फारसी प्रभावों में निहित है।

- इसमें रंग योजना, विषय वस्तुओं, और कला के रूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

- यह धार्मिक चित्रण से शासक की महिमा बढ़ाने, शिकार दृश्यों, ऐतिहासिक घटनाओं, और दरबारी मामलों को चित्रित करने की ओर स्थानांतरित हुई।

- फारसी प्राकृतिक तत्वों को एक शक्तिशाली साम्राज्य की महिमा के साथ जोड़ा गया।

- यह उज्ज्वल रंगों और सूक्ष्म रेखा चित्रण के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जो उनकी अद्वितीय कलात्मक दृष्टिकोण को उजागर करता है।

- मुगल कला ने विविध विषयों को अपनाया, धार्मिक चित्रण को छोड़कर, जबकि यह विशेष रूप से लघु चित्रण में उत्कृष्टता रखती है, जो विश्व स्तर पर अपनी अद्वितीय गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है।

- भारत में फोreshortening की तकनीक लाई गई, जिसके अंतर्गत "वस्तुएँ इस तरह चित्रित की जाती थीं कि वे निकट और छोटी लगें"। विभिन्न शासकों के तहत चित्रण की शैलियाँ निम्नलिखित हैं:

प्रारंभिक मुगल चित्रकार:

(i) बाबर

- उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल परिवार वृक्ष चित्रण के लिए फारसी कलाकार बिहज़ाद को नियुक्त किया।

- राजवंश की स्थापना पर ध्यान देने के कारण कला के लिए उनका समय सीमित था।

(ii) हुमायूँ

- एक कला के संरक्षक जिन्होंने अपना सिंहासन खो दिया, फारस में शरण ली, और फारसी चित्रकारों अब्दुस समद और मीर सैयद अली को प्राप्त किया।

- उन्होंने मुगल कला में फारसी प्रभाव के मिश्रण में योगदान दिया।

(iii) अकबर

- तसवीर खाना चित्रण विभाग की स्थापना की, भारतीय कलात्मक प्रभावों को एकीकृत किया और जीवन जैसे चित्रों को बढ़ावा दिया।

- अपने शासनकाल में विभिन्न विषयों और कलात्मक शैलियों का विकास किया।

(iv) जहांगीर

- नैतिकता के साथ मुगल चित्रकला को अपने शिखर पर ले गए, वनस्पति और पशु चित्रण में प्राकृतिकता को महत्व दिया।

- उस्ताद मंसूर, एक प्रमुख कलाकार, इस युग की प्रसिद्ध लघु चित्रों में योगदान दिया।

(v) शाहजहाँ

- प्राकृतिक चित्रण से दूर गए, यूरोपीय शैलियों से प्रेरित कृत्रिम तत्वों को पसंद किया।

- पेंसिल के उपयोग को बढ़ावा दिया और चित्रों में सोने और चांदी के उपयोग को बढ़ाया।

(vi) औरंगजेब

- चित्रण को प्रोत्साहित नहीं किया, जिससे मुगल दरबार की चित्रण गतिविधियों में गिरावट आई।

- इससे मुगल दरबारी चित्रकारों का प्रांतीय दरबारों की ओर पलायन हुआ, जिससे चित्रण प्रयासों में महत्वपूर्ण कमी आई।

(F) क्षेत्रीय कला विद्यालय

- मध्यकालीन काल में मुगल चित्रण शैली का प्रभुत्व था।

- लेकिन उप-सम्राट विद्यालयों ने अपनी शैलियों को विकसित करके उनके लिए एक स्थान बनाया, जैसे कि उनके भारतीय जड़ों और रंगीन चित्रण के प्रति झुकाव के विपरीत प्राकृतिक मुगल शैली।

- इस अवधि में विकसित विभिन्न विद्यालय और शैलियाँ थीं: (a) राजस्थानी चित्रण विद्यालय (b) पहाड़ी चित्रण शैलियाँ (c) दक्षिण भारत में लघु चित्र (d) आधुनिक चित्रण (e) बंगाल कला विद्यालय

(G) राजस्थानी चित्रण विद्यालय

- राजपूत चित्रण राजपूत शासक वर्ग की प्रभुत्व के साथ उभरा।

- यह मुगल दरबार की प्रथाओं से प्रभावित था।

- कलाकारों का मुगल कार्यशालाओं से राजपूत क्षेत्रों में प्रवास।

- कलाकारों और कलाकृतियों के माध्यम से डेक्कन सल्तनतों से प्रभाव।

- राजपूत क्षेत्रों में पहले से मौजूद स्थानीय कलात्मक परंपराएँ।

- सल्तनत दरबारों में सांस्कृतिक संलयन ने इसके विकास में योगदान दिया।

- राजस्थानी चित्रण के उप-शैलियाँ राजसी राज्यों के अनुसार विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं।

- प्रत्येक उप-शैली अद्वितीय कलात्मक विशेषताओं और सांस्कृतिक प्रभावों को प्रदर्शित करती है।

(i) मेवाड़ चित्रकला विद्यालय

- मेवाड़ ने सबसे लंबे समय तक मुग़ल सुवर्णता का विरोध किया, जब तक कि शाहजहाँ का शासन नहीं आया।

- इसकी राजधानी राणथंभौर और चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरित हुई। बाद में, उदयपुर की स्थापना हुई।

- मेवाड़ के शासकों ने कठिन समय में भी कला को प्रोत्साहित किया, और शांति और समृद्धि के वर्षों में - असाधारण विकास हुआ।

- प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला - असाधारण साहिबदीन के चित्रण से प्रभावित (उनकी साहित्यिक रचनाओं - रसिकप्रिय, रामायण और भागवत पुराण का चित्रण)।

- उनकी मृत्यु के बाद, मेवाड़ी चित्रकला में परिवर्तन आया।

- अब ये मेवाड़ के दरबार के जीवन का चित्रण करती हैं।

- विशिष्ट बिंदु - ‘तमाशा’ चित्र जो दरबारी समारोह और शहर के दृश्य को अद्वितीय विवरण में दिखाते हैं।

(ii) आम्बर-जयपुर चित्रकला विद्यालय

- आम्बर के शासकों के मुग़लों के साथ निकट संबंध थे।

- हालांकि प्रमुख कला संरक्षक और संग्रहकर्ता, “आम्बर स्कूल” की एक विशिष्ट पहचान नहीं है।

- इसे ‘धूंदर’ विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है, इसका सबसे पुराना प्रमाण राजस्थान के बैराट में दीवार चित्रों से मिलता है।

- आमेर महल में दीवारों पर चित्रों में मुग़ल और लोक शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है।

- हालांकि कुछ पुरुष मुग़ल वस्त्र में चित्रित हैं, लेकिन समग्र रूप से प्रस्तुति लोक कला को दर्शाती है।

- यह विद्यालय सवाई प्रताप सिंह के शासन के दौरान 18वीं सदी में फला-फुला।

- सवाई प्रताप सिंह, जो गहरे धार्मिक और कला के प्रति उत्साही थे, ने सूरतखाना नामक एक चित्रकला विभाग की स्थापना की।

- यह विभाग धार्मिक ग्रंथों जैसे भागवत पुराण और रामायण के साथ-साथ रागमाला का चित्रण करता था।

(iii) मारवाड़ चित्रकला विद्यालय

- जोधपुर, बीकानेर, और जैसलमेर राजपूत चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं।

- बीकानेर और जोधपुर ने मुग़लों के साथ मजबूत संबंधों के कारण प्रगति की।

- 15वीं और 16वीं सदी की चित्रकला में जीवंत रंगों का प्रदर्शन किया गया।

- प्रारंभिक चित्रकला में मुग़ल प्रभाव था, लेकिन 18वीं सदी में राजपूत शैलियाँ प्रबल हो गईं।

- चित्रों में रेखीय लय और जीवंत रंगों का मिश्रण प्रदर्शित किया गया।

- जोधपुर ने विशेष रूप से मान सिंह के शासन के दौरान (1803-1843) अद्वितीय चित्र बनाए।

- मान सिंह ने उल्लेखनीय कृतियों जैसे शिव पुराण नटचरित्र और दुर्गाचरित्र का निर्माण कराया।

(H) पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ

- उप-हिमालयी राज्यों में विकसित हुई (जो मुग़लों के अधीन थे)।

- लगभग 22 रियासतों के दरबार में कई विद्यालयों के कार्यशालाएँ, जो जम्मू से अल्मोड़ा तक फैली हुई थीं, ‘पहाड़ी चित्रकला’ के अंतर्गत आती हैं।

- इन्हें दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है - (i) जम्मू या डोगरा स्कूल:उत्तरी श्रृंखला (ii) बशोली और कांगड़ा स्कूल:दक्षिणी श्रृंखला

(i) बशोली स्कूल

- राजपूत चित्रकला 17वीं सदी से प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है।

- विशेषताएँ: व्यक्तिपरक चेहरे, पीछे की ओर झुकते बाल और कमल के पंखों की तरह बड़े आंखें, मुख्यतः लाल, पीले और हरे रंगों का उपयोग।

- उन्होंने वस्त्रों के लिए मुग़ल चित्रकला की तकनीकों को अपनाया, लेकिन अपना खुद का शैली भी विकसित की।

- रंगों के विपरीत का उपयोग मालवा चित्रकला से प्रभावित था।

- राजा किर्पाल सिंह पहले संरक्षक थे, जिन्होंने भानुदत्त की रसामंजरी, गीता गोविंद और रामायण चित्रण के लिए चित्रण का आदेश दिया।

- देवी दास, जो राधा कृष्ण का चित्रण करने और रानाओं के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे।

(iii) कांगड़ा स्कूल

- मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, मुगल-प्रशिक्षित कलाकारों ने राजा गोवर्धन सिंह की संरक्षण में 1774 में कांगड़ा की ओर प्रवास किया।

- इस प्रवास से गुलर-कांगड़ा चित्रकला स्कूल की स्थापना हुई, जो पहले गुलर में विकसित हुआ और फिर कांगड़ा में फैल गया।

- यह स्कूल राजा संसर चंद के अधीन अपने शिखर पर पहुंचा, जो चित्रों के लिए sensuality और intelligence के लिए जाना गया।

- लोकप्रिय विषयों में गीता गोविन्द, भागवत पुराण, बिहारिलाल की सतसई, और नल दाम्यन्ती शामिल थे, जिसमें कृष्ण के प्रेम दृश्य विशेष रूप से प्रमुख थे।

- चित्रों में आध्यात्मिक गुण थे और अक्सर अन्य-विश्वीय थीम को दर्शाते थे।

- \"बारह महीने\" एक प्रसिद्ध श्रृंखला थी जो प्रत्येक महीने के मानवों पर भावनात्मक प्रभाव को चित्रित करती थी।

- यह भावनात्मक शैली 19वीं सदी तक लोकप्रिय रही।

- गुलर-कांगड़ा स्कूल ने अन्य कार्यशालाओं जैसे कुल्लू, चंबा, और मंडी को जन्म दिया।

(iv) जम्मू या डोगरा चित्रकला स्कूल (17वीं सदी से)

- यह कांगड़ा चित्रकला शैली के समान है।

- शांगरी रामायण, जो 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में बनाई गई, जम्मू में उत्पन्न हुई और इसका विषय पौराणिक कथाएँ है।

(v) मंकोट चित्र (17वीं सदी से)

- ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जो बशोली चित्रकला के प्रकार के समान हैं।

- ये चटक रंगों और साहसी विषयों के लिए जाने जाते हैं।

- शुरुआत में 17वीं सदी के मध्य में चित्रणों पर ध्यान केंद्रित किया, बाद में प्राकृतिकता और मद्धिम रंगों पर जोर दिया।

(vi) गुलर चित्रकला स्कूल (18वीं सदी से)

- यह शब्द \"गालवा,\" जिसका अर्थ है ग्वाला, से निकला है और यह मुगल कला के समानता रखता है।

- यह मजबूत स्ट्रोक और नाजुक, संवेदनशील अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है।

- मुख्यतः श्रीमद भागवत, बिहारि सतसई, और गीता गोविन्द को दर्शाता है।

- इसमें उल्टे नाक और बारीकी से चित्रित बालों के साथ नाजुक महिला आकृतियाँ होती हैं।

(vii) कुल्लू-मंडी चित्रकला स्कूल (17वीं सदी से)

(a) कुल्लू चित्र

- यह बशोली चित्रों के समान है, जिसमें बशोली के चित्रकारों को कुल्लू में भगवान राम के जीवन को चित्रित करने के लिए भेजा गया।

- यह प्रसिद्ध 'शांगरी रामायण' एल्बम का उत्पादन करता है, जो रामायण के विभिन्न घटनाओं को दर्शाता है।

- यह मद्धिम और गहरे रंगों के उपयोग के लिए जाना जाता है।

(b) मंडी चित्र

- इसने 1684 से 1727 के बीच राजा सिद्ध सेन के अधीन एक नई चित्रकला शैली विकसित की।

- इसमें शासक को एक विशाल आकृति के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें अतिशयोक्ति की गई विशेषताएँ हैं।

- मुख्यतः लघु चित्र होते हैं, जो भगवान शिव, भागवत गीता के कुछ अंश, भगवान राम, और भगवान कृष्ण को दर्शाते हैं।

- यहाँ मद्धिम रंग और गहरे पृष्ठभूमि की विशेषता होती है।

(I) रागमाला चित्र

- यह मध्यकालीन भारत के चित्रों की एक श्रृंखला है।

- यह रागामाला पर आधारित है, जिसका अर्थ है 'रागों की माला', और यह विभिन्न भारतीय संगीत रागों को दर्शाता है।

- यह कला, कविता, और शास्त्रीय संगीत के संयोजन का एक क्लासिकल उदाहरण है।

- यह अधिकांश भारतीय चित्रकला स्कूलों में बनाई गई, जो 16वीं और 17वीं सदी में शुरु हुई।

- इन्हें पहाड़ी रागमाला, राजस्थान या राजपूत रागमाला, डेक्कन रागमाला, और मुगल रागमाला के नाम से जाना जाता है।

- प्रत्येक राग को एक रंग के द्वारा व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जो एक नायक और नायिका (नायक और नायिका) की कहानी बताता है।

- यह उस मौसम और दिन और रात के समय को दर्शाता है जिसमें राग गाया जाना है।

- इसे अक्सर विशिष्ट हिंदू देवताओं जैसे भैरव या भैरवी से शिव, श्री से देवी आदि से जोड़ा जाता है।

- रागामाला में छह प्रमुख राग हैं: भैरव, दीपक, श्री, मलकाौश, मेघा, और हिंदोला।

(J) दक्षिण भारत में लघु चित्र

- यह प्रारंभिक मध्यकालीन काल में विकसित हुए।

- ये उत्तर भारतीय स्कूलों से भिन्न हैं क्योंकि इनमें सोने का भारी उपयोग होता है।

- यहाँ दिव्य प्राणियों को चित्रित किया जाता है, जबकि उत्तर में शासकों को।

- कुछ प्रमुख स्कूल हैं:

(a) तंजोर पेंटिंग्स

- इसकी विशिष्ट सजावटी पेंटिंग शैली के लिए प्रसिद्ध, जिसे 18वीं सदी में मराठा शासकों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ।

- यह पारंपरिक कपड़े या वेलम के बजाय कांच और बोर्ड पर बनाई जाती है, जिसमें जीवंत रंग योजनाएँ और सोने की पत्तियाँ होती हैं।

- इसमें रत्नों और कटी हुई काँच का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, जो अक्सर भगवान कृष्ण के आनंददायक चित्रण को दर्शाते हैं।

- यह सरफोजी महाराज के संरक्षण में विकसित हुई, जो कला का एक महत्वपूर्ण समर्थक थे।

- आज भी संचालित होती है, इसके विषयों का विस्तार विभिन्न थीम जैसे पक्षियों, जानवरों और इमारतों को शामिल करने के लिए किया गया है।

(b) मैसूर पेंटिंग्स

- मैसूर प्रांत के शासकों द्वारा प्रायोजित, जो ब्रिटिश काल में भी कायम रही।

- मुख्य रूप से हिंदू देवताओं पर केंद्रित।

- प्रत्येक पेंटिंग में दो या अधिक आकृतियों को शामिल करना notable है, जिसमें एक आकृति आकार और रंग में प्रबल होती है।

- यह एक अनूठी तकनीक का उपयोग करती है जिसमें 'जेसो पेस्ट' का उपयोग होता है, जो जिंक ऑक्साइड और अरबी गम से बनाया जाता है, जो पृष्ठभूमि को एक विशेष चमक प्रदान करता है।

- चमकीली पृष्ठभूमि को संतुलित करने के लिए सुस्त रंगों के साथ कंट्रास्ट किया जाता है।

(c) गंजीफा कार्ड्स

- गंजीफा एक कार्ड खेल है जो मध्यकालीन काल से है, जो मुग़ल अदालतों में लोकप्रिय था और पारंपरिक रूप से कारीगरों द्वारा हाथ से रंगा जाता था।

- प्रत्येक कार्ड के सूट में एक विशिष्ट रंग की पृष्ठभूमि होती है।

- गंजीफा कार्ड्स की परंपरा का उल्लेख \"बाबरनामा\" में भी किया गया है।

- मैसूर गंजीफा कार्ड्स या पेंटिंग्स को 2008 में भारत सरकार द्वारा जीआई (भौगोलिक संकेत) का दर्जा दिया गया।

चित्रित पांडुलिपियाँ

- चित्रित पांडुलिपियाँ महाकाव्यों और विभिन्न साहित्यिक यासंगीत पाठों से कविता के छंदों के दृश्य प्रतिनिधित्व हैं, जिनमें छंदों को निर्धारित बॉक्स जैसे स्थानों में शीर्ष पर लिखा गया है।

- इन पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी, जिसमें कई चित्रों या पृष्ठों के विषयगत सेट शामिल थे।

- ये अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएँ थीं, जिन्हें अक्सर विवाह पर राजकुमारियों को दहेज के रूप में दिया जाता था और रॉयल्टी और दरबारियों के बीच प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उपहार के रूप में exchanged किया जाता था।

- ताड़ पत्र बौद्ध ग्रंथों को चित्रित करने की परंपरा बंगाल और बिहार के पाला शासकों के साथ शुरू हुई, जिसमें राजा रामपाल के शासनकाल में एक प्रसिद्ध पांडुलिपि उभरी।

- जैन धर्म के तहत, मठों की पुस्तकालयों, जिन्हें भंडार कहा जाता है, में चित्रित पांडुलिपियों का दान करना एक धर्मार्थ और धार्मिक कार्य के रूप में revered किया जाता था।

- प्रारंभिक जैन पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ पत्रों पर बनाई जाती थीं, जो 14वीं सदी में कागज पर परिवर्तित हुईं, और उनमें सोने और लैपिस लाजुली का भव्य उपयोग होता था, जो उनके संरक्षकों की धन और स्थिति को दर्शाता था।

- ये पांडुलिपियाँ विभिन्न विषयों को प्रदर्शित करती थीं, जिसमें तीर्थिपात, मंडल, और सामान्य कहानियाँ शामिल थीं।

- मुगल युग के दौरान, उत्तराधिकारियों ने चित्रित पांडुलिपियों के विकास में योगदान दिया, जिससे उनकी महत्वता बढ़ी।

(A) आधुनिक चित्रकला (i) कंपनी चित्र

- यह उपनिवेशी काल में उभरी,

- हाइब्रिड शैली- विभिन्न शैलियों (राजपूत, मुगल और अन्य भारतीय शैलियाँ और यूरोपीय तत्व) का मिश्रण।

- यह तब विकसित हुई जब ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी भारतीय शैलियों में प्रशिक्षित चित्रकारों को नियुक्त करते थे।

- इसलिए, भारतीय प्रशिक्षण के साथ यूरोपीय स्वाद को मिलाया गया, जिसे ‘कंपनी चित्र’ कहा गया।

- विशिष्ट क्योंकि इसमें जलरंग का उपयोग और रेखीय परिप्रेक्ष्य एवं छायांकन की उपस्थिति थी।

- यह कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर में उत्पन्न हुई।

- लॉर्ड इम्पी और मार्क्वेस वेल्सली ने चित्रकारों को प्रायोजित किया।

- चित्रकारों ने भारत की ‘असामान्य’ वनस्पति और जीव-जंतुओं को चित्रित किया।

- सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे सेवक राम, ईश्वर प्रसाद और गुलाम अली खान।

- यह शैली 20वीं सदी तक प्रचलित रही।

(ii) बाजार चित्र

- यूरोपीय मुठभेड़ से प्रभावित।

- कंपनी चित्रों से भिन्न क्योंकि इसने कोई भारतीय प्रभाव नहीं लिया, बल्कि रोमन और ग्रीक प्रभाव लिया।

- चित्रकारों को ग्रीक और रोमन मूर्तियों की नकल करने के लिए बनाया गया।

- यह बंगाल और बिहार क्षेत्र में प्रचलित था।

- हर दिन के बाजार (भारतीय बाजारों के साथ यूरोपीय पृष्ठभूमि) पर चित्र बनाए।

- सबसे प्रसिद्ध शैली- भारतीय नर्तकियों को चित्रित करना

- ब्रिटिश अधिकारियों के सामने नृत्य करते हुए।

- धार्मिक विषयों को भी चित्रित किया गया।

- लेकिन भारतीय देवताओं और देवी के चित्रों को दो अक्षों और हाथी के चेहरे (भगवान गणेश) से अधिक नहीं रखने की अनुमति दी गई, क्योंकि वे यूरोपीय प्राकृतिक मानव आकृति की धारणा से भटकते थे।

(iii) राजा रवि वर्मा

- भारत के सबसे महान चित्रकारों में से एक।

- आधुनिक चित्रकला के स्कूल के संस्थापक।

- ‘आधुनिक’ कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी तकनीकों और विषयों का भारी प्रभाव था।

- दक्षिण भारतीय चित्रकला के तत्वों को पश्चिमी तकनीकों के साथ एकत्र किया।

- वे केरल के थे और उनके शानदार ब्रश स्ट्रोक और लगभग जीवन के चित्रों के कारण उन्हें ‘पूर्व का राफेल’ कहा गया।

- उनके बहुत प्रसिद्ध कार्य- चाँदनी में महिला, मातृ भारत आदि।

- उन्होंने रामायण से संबंधित चित्रों के लिए राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की, विशेष रूप से एक शीर्षक ‘रावण का सीता का अपहरण’।

- “रंग रसिया” उनके ऊपर बनी एक फिल्म थी।

(B) बंगाल कला विद्यालय

- बंगाल स्कूल ने मौजूदा चित्रकला शैलियों के जवाब में उभरा, जो सरलता पर केंद्रित था।

- अबानिंद्रनाथ ठाकुर ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस आंदोलन की शुरुआत की, अपने अरब रातों की श्रृंखला के साथ, जिसका उद्देश्य भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को समाहित करना और पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करना था।

- टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग \"भारत माता\" (1905) और मुग़ल-प्रेरित कलाएँ उनके योगदान के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

- स्कूल ने राजा रवि वर्मा की कला को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे अनुकरणीय और पश्चिमीकरण के रूप में देखा।

- नंदलाल बोस, एक अन्य प्रमुख व्यक्ति, ने आधुनिक भारतीय कला को और विकसित किया, विशेष रूप से दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी का उनका प्रमुख स्केच।

- बोस का संतिनिकेतन के साथ जुड़ाव और भारत के मूल संविधान दस्तावेज को चित्रित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हैं।

- रवींद्रनाथ ठाकुर, जो प्रमुख काले रेखाओं के अद्वितीय उपयोग के लिए जाने जाते हैं, ने छोटे आकार की पेंटिंग बनाई, जिन्हें कुछ लोग उनकी साहित्यिक कृतियों से जोड़ते हैं।

- बंगाल स्कूल के अन्य प्रमुख चित्रकारों में आसित कुमार हालदार, मनीषी डे, मुकुल डे और सुनयनी देवी शामिल हैं।

(C) क्यूबिस्ट चित्रकला की शैली

- यूरोपीय क्यूबिस्ट आंदोलन से प्रेरित, जिसमें वस्तुओं को तोड़कर, विश्लेषण करके और फिर पुनःassemble किया गया।

- कलाकारों ने इस प्रक्रिया को अमूर्त कला रूपों के माध्यम से पुनर्निर्मित किया और रेखा और रंग के बीच सही संतुलन प्राप्त करने की कोशिश की।

- भारत के सबसे लोकप्रिय क्यूबिस्ट कलाकार- M.F हुसैन।

- उन्होंने ‘रोमांस का व्यक्तिकरण’ नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई।

- उन्होंने अमूर्त अर्थों के बजाय गति की तरलता को दर्शाने के लिए घोड़े का रूपांकित किया।

(D) प्रगतिशील कलाकार समूह

- 1947 में स्थापित, प्रगतिशील कलाकार समूह (PAG) ने कला में प्रगतिशील और साहसी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया।

- यह समूह इन विषयों को नरम और अधिक अमूर्त तत्वों के साथ मिलाने का प्रयास करता था, हालांकि इसके सदस्यों के बीच समानता की कमी थी।

- यूरोपीय आधुनिकता से प्रभावित, PAG की स्थापना फ्रांसिस न्यूटन सोउज़ा ने की, जिसमें प्रमुख सदस्य शामिल थे S.H रज़ा, H. A गडे, आरा, और M.F. हुसैन।

- उनकी उद्घाटन कला प्रदर्शनी 1948 में हुई और इसे मुल्क राज आनंद जैसे व्यक्तियों का संरक्षण मिला।

- PAG ने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि बलराज खन्ना, V.S गैतोंडे, बिरेन डे, अकबर पदमसी, और त्यब मेहता।

- इस समूह ने दिल्ली और मुंबई में गैलरी स्थापित की, जिससे भारतीय कला परिदृश्य पर उनका प्रभाव बढ़ा।

पिचवाई पेंटिंग

- राजस्थान में उत्पन्न हुई, विशेष रूप से नाथद्वारा में, जहां भगवान कृष्ण की जटिल चित्रण के लिए जानी जाती है, जो वैष्णव धर्म का हिस्सा है।

- मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों में पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय के लिए बनाई गई, जो भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाती है।

- वल्लभाचार्य, जो पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय के संस्थापक हैं, ने 16वीं शताब्दी में पिचवाई कला का परिचय दिया।

- आज, पिचवाई पेंटिंग्स नाथद्वारा का एक महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद बन गई हैं।

माधुबनी पेंटिंग

- बिहार में महिलाओं द्वारा प्रचलित पारंपरिक कला रूप, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी थीम में रामायण से जुड़े दृश्य शामिल होते हैं।

- इसमें हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण, राम, दुर्गा, और शिव का चित्रण किया जाता है, साथ ही शुभता के लिए प्रतीकात्मक तत्व जैसे मछली भी शामिल होते हैं।

- प्रारंभ में चावल के आटे और सब्जियों के रंगों का उपयोग करके दीवारों पर चित्रित किया जाता था, अब यह हस्तनिर्मित कागज, कपड़े और कैनवास पर स्थानांतरित हो गया है।

- प्रमुख कलाकारों में जगदंबा देवी, बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, और सीता देवी शामिल हैं।

टिकुली कला

- यह एक अद्वितीय कला है जो बिहार से आती है। टिकुली शब्द स्थानीय भाषा में महिलाओं द्वारा भौंहों के बीच पहने जाने वाले “बिंदी” के लिए प्रयोग होता है। इस कला के अंतर्गत, पेंटिंग को हार्डबोर्ड पर किया जाता है और फिर इसे विभिन्न आकारों में काटा जाता है।

- इसके बाद, चार से पांच इनेमल कोट्स लगाए जाते हैं, जिससे इसे एक पॉलिश किया हुआ सतह मिलता है।

- इन टिकुली पेंटिंग्स में मधुबनी की आकृतियों का उपयोग किया जाता है।

पटचित्र

- यह उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है।

- पटचित्र शब्द संस्कृत के शब्द पट्टा (कैनवास/कपड़ा) और चित्र (चित्र) से आया है, जो शास्त्रीय और लोक तत्वों का मिश्रण दिखाता है, जिसमें बाद वाले की ओर झुकाव होता है।

- चित्रकला का आधार संसाधित कपड़ा है।

- रंग प्राकृतिक स्रोतों से उपयोग किए जाते हैं (जैसे जलाए गए नारियल के खोल, हिंगुला, रामराजा और लैम्पब्लैक)।

- कोई पेंसिल या कोयला का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि लाल या पीले रंग में बाहरी रेखाएं खींचने के लिए ब्रश का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद रंग भरे जाते हैं।

- पृष्ठभूमि को पत्तों और फूलों से सजाया जाता है और चित्रों का एक जटिल रूप से कार्य किया गया फ्रेम होता है।

- समापन के बाद, एक लाह की परत दी जाती है ताकि चमकदार फिनिश प्राप्त हो सके।

पातुआ कला

- लगभग एक हजार साल पहले बंगाल में उत्पन्न हुई, जो पारंपरिक रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं को narrate करती है।

- इसे स्क्रॉल या पाट पर बनाया जाता है, जो अक्सर धार्मिक कथाओं के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं।

- पातुआ, जो मुख्यतः मुसलमान होते हैं, मेदिनिपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, और बीरभूम जैसे जिलों से आते हैं।

कलामकारी पेंटिंग

- इसमें bamboo pen का उपयोग करके जटिल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जो Srikalahasti और Machilipatnam से उत्पन्न होते हैं, जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

- यहाँ के विषय हिन्दू पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, जिसमें दो विशिष्ट शैलियाँ हैं - Srikalahasti freehand चित्रण और Machilipatnam प्रिंट.

- यह सब्ज़ियों के रंगों का उपयोग करते हुए कपास के कपड़े पर चित्रित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक रंग विशेष भावनाओं या अवधारणाओं का प्रतीक होता है।

- इसे Geographical Indication का दर्जा प्राप्त है, जिसमें Srikalahasti की पेंटिंग्स हिन्दू पौराणिक प्रेरणा को दर्शाती हैं और Machilipatnam पर Persian मोटिफ़ का प्रभाव है।

कालिघाट पेंटिंग

- 19वीं शताब्दी मेंकोलकाता केकालिघाट मंदिर के आसपास उभरी, जिसमेंहिंदू देवताओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है।

- प्रारंभ में कपड़े पर चित्रित और हाथ से रंगीन, धीरे-धीरे दैनिक जीवन की भावना को पकड़ने के लिए विकसित हुई।

- जामिनी रॉय जैसे कलाकारों पर प्रभाव डाला, जो एक सरल लेकिन अभिव्यक्तिशील शैली को प्रस्तुत करते हैं।

वारली पेंटिंग

- प्राचीन जनजातीय कला जो वारली लोगों से संबंधित है, भीमबेटका की भित्ति चित्रणों के समान है।

- दीवारों पर मूलग्राफिक शब्दावली का उपयोग करते हुए अनुष्ठानिक चित्रण। जैसे त्रिकोण, वृत्त और वर्ग।

- सामान्यतः दैनिक जीवन की गतिविधियों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रतीकात्मक रूपांकनों के साथ दर्शाता है।

थांका पेंटिंग

- एक श्रद्धापूर्ण कला रूप जोसिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, औरअरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है।

- कॉटन कैनवास चित्रों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें रंगों के लिए प्राकृतिक वनस्पति या खनिज रंगों का उपयोग किया जाता है।

- प्रत्येक रंग विशेष भावनाओं या अवधारणाओं का प्रतीक होता है, और थांका अक्सर रंगीन रेशमी ब्रोकेड में फ्रेम किए जाते हैं।

- ऐतिहासिक रूप से, यहबौद्ध भिक्षुओं और जातीय समूहों द्वारा बनाया गया, जो पीढ़ियों से पारंपरिक तकनीकों को बनाए रखते हैं।

मंजूषा पेंटिंग्स

- बिहार के भागलपुर क्षेत्र से उत्पन्न होती है।

- इसे अंगिका कला के नाम से भी जाना जाता है, जो महाजन पद की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है।

- इसे प्रचलित नाग डिज़ाइन के कारण नाग पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है।

- यह जूट और कागज़ से बने बक्सों पर उकेरी जाती है, जिसमें जटिल डिज़ाइन होते हैं।

फड़ पेंटिंग

- मुख्य रूप से राजस्थान में प्रचलित है, जो स्क्रॉल-प्रकार के प्रारूप के लिए जानी जाती है।

- यह मुख्यतः धार्मिक होती है, जिसमें स्थानीय देवताओं जैसे पाबूजी और देवनारायण की आकृतियाँ होती हैं।

- यह लंबे कपड़े के टुकड़ों पर फड़ कहा जाता है, जो आमतौर पर 15 से 30 फीट तक लम्बे होते हैं, पर सब्ज़ी के रंगों का उपयोग करती है।

- इसमें विषयों के बड़े आँखें और गोल चेहरे होते हैं, जो खुशहाल कहानियों और जुलूसों को दर्शाते हैं।

चेरीयल स्क्रॉल पेंटिंग्स

- तेलंगाना के मूल निवासी, नकाशी कला परंपरा का हिस्सा।

- कॉमिक्स या गायकों द्वारा प्रस्तुत बैलाड्स के समान निरंतर कहानियाँ दर्शाता है।

- थीम्स हिन्दू महाकाव्यों और पुराणिक कहानियों के चारों ओर घूमती हैं, जो संगीत के साथ सुनाई जाती हैं।

- आकार में अक्सर विशाल, 45 फीट तक पहुँचती हैं, और 2007 में भौगोलिक संकेत स्थिति के साथ मान्यता प्राप्त है।

पिठोरा चित्रकला

- गुजरात और मध्य प्रदेश कीजनजातीय समुदायों द्वारा बनाई गई, जो धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए होती है।

- आम तौर पर घर की दीवारों पर शांति और समृद्धि लाने के लिए चित्रित किया जाता है, जो विशेष पारिवारिक अवसरों से जुड़ा होता है।

- जानवरों, विशेषकर घोड़ों, के चित्रण की विशेषता होती है, जो शक्ति और जीवंतता का प्रतीक है।

सौरा चित्रकला (ओडिशा)

- ओडिशा कीसौरा जनजाति द्वारा निर्मित, जोवार्ली चित्रकला से मिलती-जुलती है।

- इदितल, जोसौराओं की मुख्य देवी है, को समर्पित अनुष्ठानिक भित्तिचित्र।

- मुख्यतः सफेद रंग की पोताई का उपयोग किया जाता है, जो लाल या पीले पृष्ठभूमि पर होती है, प्राकृतिक खनिजों और पौधों से निकाली जाती है।

- मानव आकृतियों कोज्यामितीय औरलकड़ी की तरह विशेषताओं के साथ दर्शाया गया है, हाल के समय मेंफैशन डिज़ाइन मेंसौरा मोटिफ्स की लोकप्रियता बढ़ी है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|

FAQs on नितिन सिंघानिया सारांश: भारतीय चित्रकला- 1 - Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

| 1. भारतीय चित्रकला के प्रमुख वर्ग कौन-कौन से हैं? |  |

| 2. चित्रित पांडुलिपियों का क्या महत्व है? |  |

| 3. पूर्व-ऐतिहासिक चित्रकला का मुख्य उद्देश्य क्या था? |  |

| 4. चित्रकला के सिद्धांतों में कौन-कौन से तत्व शामिल हैं? |  |

| 5. भारतीय चित्रकला में रंगों का चयन कैसे किया जाता है? |  |