Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): April 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ

फलों का कृत्रिम पकाना

प्राकृतिक पकाना:

- फल प्राकृतिक रूप से जीर्णता की प्रक्रिया से पकते हैं, जिसमें रंग, बनावट, स्वाद, शर्करा की मात्रा और अम्लता में परिवर्तन होता है।

- यह प्रक्रिया पकने वाले हार्मोन एथिलीन से प्रभावित होती है।

कृत्रिम फल पकाने वाले एजेंट:

कैल्शियम कार्बाइड:

- इससे जहरीली एसिटिलीन गैस निकलती है तथा इसमें फास्फोरस और आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं।

- गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और कैंसरजन्य जोखिमों से जुड़ा हुआ।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के तहत इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अनुमत पदार्थ:

एथिलीन गैस:

- एफएसएसएआई द्वारा 100 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) तक उपयोग के लिए अनुमोदित।

- प्राकृतिक पकने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है।

- इसे नियंत्रित पकने वाले कक्षों में लगाया जाना चाहिए तथा फलों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए।

एथेफ़ोन:

- एक पदार्थ जो टूटने पर एथिलीन मुक्त करता है।

- विनियमित परिस्थितियों में कृत्रिम पकाने के लिए उपयोग किया जाता है।

ईथरीय:

- कृत्रिम पकने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयुक्त एक एथिलीन-विमोचन यौगिक।

डेटा सेंटरों के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा भारत

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत का डेटा सेंटर क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 तक इसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह विस्तार डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एकीकरण, 5जी की तैनाती और डेटा स्थानीयकरण कानूनों के प्रवर्तन जैसे कारकों से प्रेरित है । हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचे में अंतराल, टिकाऊ बिजली समाधानों की आवश्यकता और चीन जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा शामिल है।

चाबी छीनना

- भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2023 में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की उम्मीद है।

- वैश्विक डेटा का 20% उत्पादन करने के बावजूद भारत के पास वर्तमान में वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता का केवल 3% ही है।

- डेटा सेंटर की 50% से अधिक क्षमता मुंबई में केंद्रित है, तथा इसके उभरते केंद्र छोटे शहरों में हैं।

अतिरिक्त विवरण

- डेटा सेंटर क्या हैं? डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जो बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहीत, प्रबंधित और संसाधित करती हैं। इनमें महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना होती है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण और नेटवर्किंग उपकरण, साथ ही शीतलन, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा के लिए सिस्टम शामिल होते हैं।

- डेटा सेंटर के घटक: प्रमुख घटकों में वेबसाइट और क्लाउड स्टोरेज की मेजबानी के लिए सर्वर और भंडारण प्रणालियां, राउटर और फायरवॉल जैसे नेटवर्किंग उपकरण, यूपीएस सहित बिजली आपूर्ति प्रणालियां, अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए शीतलन प्रणालियां और डेटा उल्लंघनों से बचाने के लिए सुरक्षा बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

भारत के डेटा सेंटर बाज़ार में डिजिटलीकरण, RBI के डेटा स्थानीयकरण अधिदेश और AI और 5G तकनीकों के रोलआउट के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक मील के पत्थर तक पहुँचने का अनुमान है। यह क्षेत्र संभवतः निवेश के अवसर पैदा करेगा और पर्याप्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करेगा।

विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

- बुनियादी ढांचे की बाधाएं: अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और सीमित कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे लागत और जोखिम बढ़ाते हैं, विशेष रूप से गैर-मेट्रो क्षेत्रों में डेटा केंद्रों के लिए।

- पर्यावरणीय स्थिरता: उद्योग को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने का दबाव झेलना पड़ रहा है।

- साइबर सुरक्षा खतरे: डेटा केंद्र साइबर हमलों के लिए प्रमुख लक्ष्य होते हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि भारत में वैश्विक डेटा सेंटर बाज़ार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है, बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करना और साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना सतत विकास के लिए आवश्यक है। सही नीतियों और निवेशों के साथ, भारत निकट भविष्य में एक अग्रणी डेटा सेंटर हब के रूप में उभर सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत के डेटा सेंटर क्षेत्र में विकास, चुनौतियों और अवसरों तथा देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।

जापान ने 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया

जापान में 3डी प्रिंटेड रेलवे स्टेशन

- वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने दावा किया है कि यह जापान के अरीडा में दुनिया का पहला 3डी-प्रिंटेड रेलवे स्टेशन होगा।

3डी प्रिंटिंग क्या है?

- 3डी प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग डिजिटल फाइल से त्रि-आयामी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है।

- इस प्रक्रिया में सामग्री को परत दर परत तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि पूरी वस्तु का निर्माण न हो जाए। यह सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से अलग है, जहाँ मिलिंग की तरह ठोस ब्लॉक से सामग्री निकाली जाती है।

3डी प्रिंटिंग के लाभ

- विचारों का त्वरित क्रियान्वयन: डिजाइनर 3D मॉडल को तुरंत साकार कर सकते हैं।

- कार्यबल पर निर्भरता में कमी: यह विशेष रूप से जापान जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां कार्यबल में कमी आ रही है।

- मांग पर अनुकूलन: संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया में बदलाव किए बिना अनुकूलन तेजी से किया जा सकता है।

- लागत बचत: सामग्री लागत, श्रम, परिचालन दक्षता, तथा इन्वेंट्री और वेयरहाउसिंग व्यय में कटौती।

- डिज़ाइन लचीलापन: जटिल आकृतियों और संरचनाओं को शामिल करने की अनुमति देता है।

- पर्यावरण अनुकूल: टिकाऊ प्रथाओं, मांग पर उत्पादन और बेहतर उत्पाद गुणवत्ता का समर्थन करता है।

3डी प्रिंटिंग के उपयोग

- विनिर्माण: इसका उपयोग उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि चश्मे और औद्योगिक वस्तुओं जैसे कि औजारों और प्रोटोटाइपों के निर्माण के लिए किया जाता है।

- उन्नत स्वास्थ्य देखभाल: कस्टम प्रोस्थेटिक्स और बायोप्रिंटिंग अंग, जैसे ऑर्गन-ऑन-ए-चिप प्रौद्योगिकियां।

- निर्माण: वास्तुशिल्प मॉडल बनाने और तेज और अधिक सटीक निर्माण की सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है।

- ऐतिहासिक अनुसंधान: जीवाश्मों के पुनर्निर्माण और प्राचीन कलाकृतियों की प्रतिकृति बनाने में सहायता करता है।

- फोरेंसिक विज्ञान: फोरेंसिक जांच के लिए साक्ष्यों के पुनर्निर्माण में सहायता करता है।

जीनोमइंडिया परियोजना अवलोकन

चर्चा में क्यों?

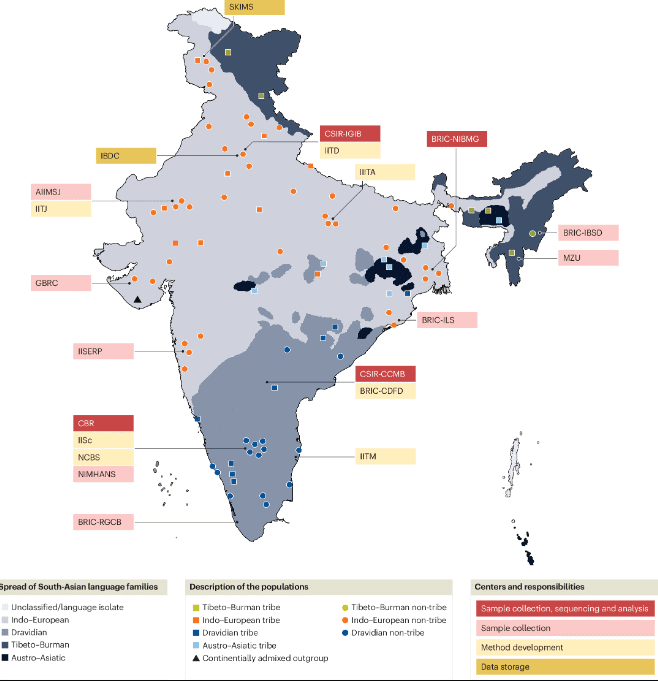

जर्नल नेचर जेनेटिक्स ने हाल ही में जीनोमइंडिया परियोजना के निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिसके तहत भारत में 85 अलग-अलग जनसंख्या समूहों के लगभग 10,000 व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया गया। इसमें 32 आदिवासी और 53 गैर-आदिवासी आबादी शामिल हैं, जो देश भर के प्रमुख जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अध्ययन में 180 मिलियन आनुवंशिक वेरिएंट का पता चला, जिसमें 130 मिलियन ऑटोसोम (गैर-सेक्स क्रोमोसोम) और 50 मिलियन सेक्स क्रोमोसोम (एक्स और वाई) पर शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से कुछ वेरिएंट बीमारियों से जुड़े हैं, जबकि अन्य भारत में विशिष्ट समुदायों के लिए दुर्लभ या अद्वितीय हैं।

चाबी छीनना

- जीनोमइंडिया परियोजना 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा शुरू की गई थी।

- इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करना है।

- प्रारंभिक चरण में 10,000 जीनोमों को अनुक्रमित करने के लिए 20 से अधिक अग्रणी संस्थानों ने सहयोग किया।

- यह डेटा भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) में संग्रहीत किया जाता है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा भंडार है।

अतिरिक्त विवरण

- जीनोम इंडिया परियोजना: यह पहल भारतीय आबादी के लिए एक व्यापक संदर्भ जीनोम बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैश्विक डेटाबेस में भारतीय जीनोमिक डेटा के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जीनोमिक्स अनुसंधान में भारत की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

- भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC): फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) में स्थापित, IBDC को DBT और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा सहायता प्राप्त है। यह जीनोमिक डेटा के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में कार्य करता है।

- जीनोम अनुक्रमण: यह किसी जीव के जीनोम में न्यूक्लियोटाइड बेस के पूर्ण अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें संपूर्ण जीनोम, आंशिक जीनोम या लक्षित जीन अनुक्रमण शामिल है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) सबसे व्यापक आनुवंशिक खाका प्रदान करता है।

संक्षेप में, जीनोमइंडिया परियोजना भारत के आनुवंशिक परिदृश्य को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो व्यक्तिगत चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भविष्य के अनुसंधान और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

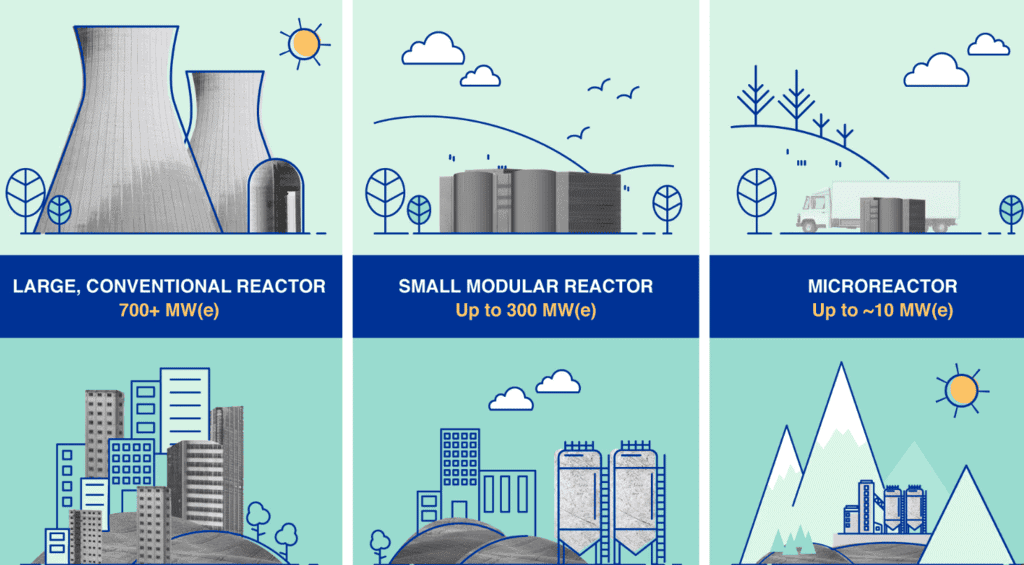

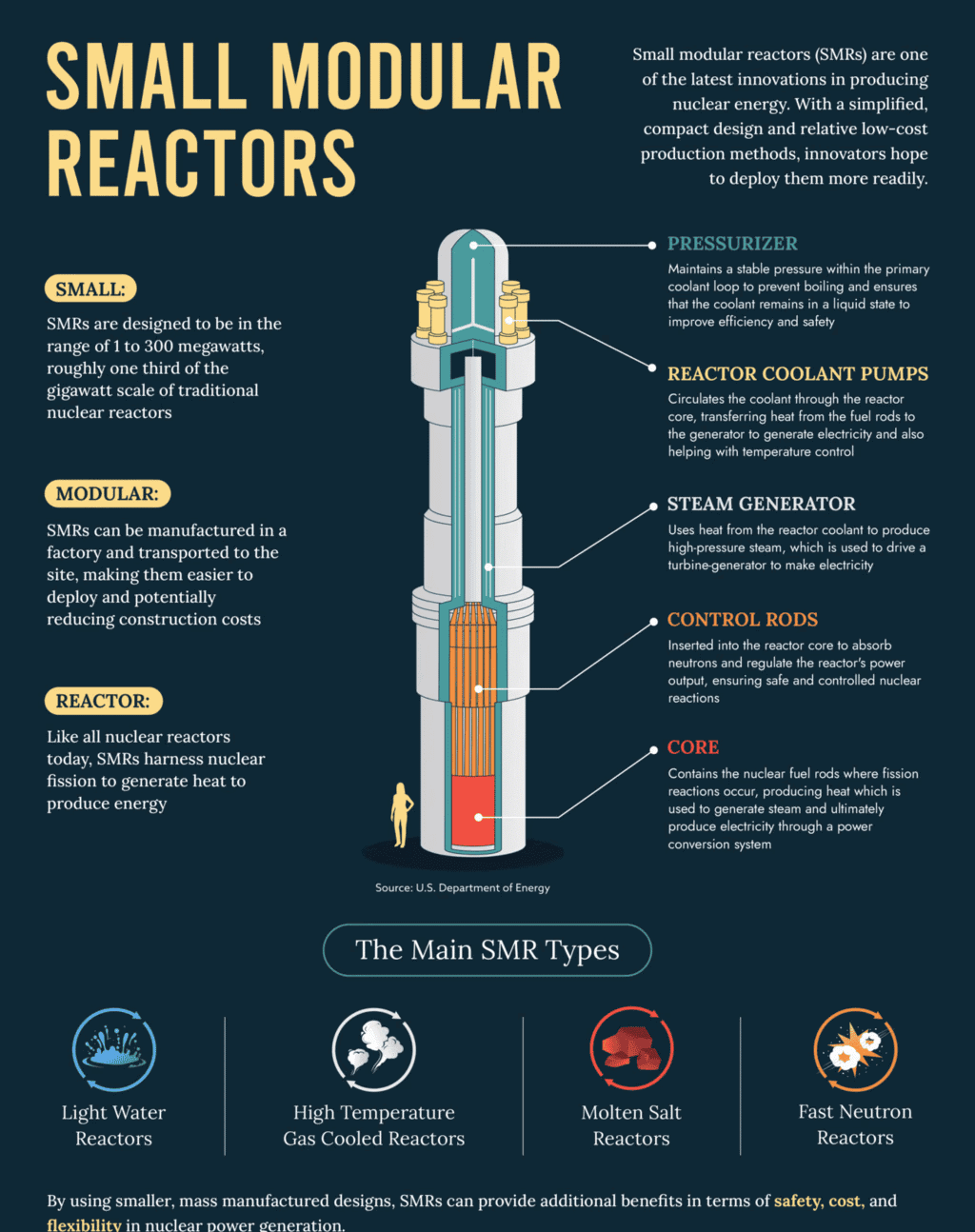

अमेरिका भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएगा

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विनियमन 10CFR810 के तहत भारत में तीन निजी संस्थाओं को अवर्गीकृत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए होलटेक इंटरनेशनल को मंजूरी दे दी है। यह विकास अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चाबी छीनना

- यह प्राधिकरण 10 वर्षों के लिए वैध है तथा प्रत्येक पांच वर्ष में इसकी समीक्षा की जाएगी।

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शांतिपूर्ण नागरिक उपयोग तक ही सीमित है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

- यह सौदा 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करता है, तथा पिछली कानूनी और वाणिज्यिक बाधाओं को दूर करता है।

- यह अमेरिका से भारतीय निजी फर्मों को पहला प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है।

- यह पहल परमाणु नवाचार और निर्यात का केंद्र बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन करती है।

अतिरिक्त विवरण

- परिचालन ढांचा: प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह वैश्विक अप्रसार मानकों के अनुरूप है।

- कानूनी एवं नीतिगत चुनौतियां: मौजूदा कानून, जैसे कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010, परमाणु दुर्घटनाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदायी ठहराकर चुनौतियां पेश करते हैं, जिससे विदेशी निवेश में बाधा आ सकती है।

- 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम परमाणु संचालन को सरकारी संस्थाओं तक सीमित करता है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित हो जाती है।

- इन मुद्दों के समाधान के लिए, भारत सरकार प्रासंगिक कानूनों में संशोधन करने तथा परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समितियों का गठन कर रही है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट (ई) तक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों के आकार का लगभग एक तिहाई है। उन्हें कॉम्पैक्ट, फैक्ट्री-असेंबल और आसानी से परिवहन योग्य बनाया गया है, जिससे वे दूरदराज या सीमित स्थानों के लिए उपयुक्त हैं। उदाहरणों में यूएसए से न्यूस्केल और अर्जेंटीना से केरेम शामिल हैं।

एसएमआर की मुख्य विशेषताएं

- एसएमआर पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की तुलना में काफी छोटे होते हैं।

- इनमें फैक्ट्री-निर्मित घटक शामिल होते हैं जिन्हें साइट पर भेजा और जोड़ा जा सकता है।

- ये रिएक्टर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं, जिसे बाद में बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एसएमआर के लाभ

- ईंधन दक्षता: एसएमआर को हर 3-7 साल में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक संयंत्रों को हर 1-2 साल में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है।

- मापनीयता और लचीलापन: इन्हें विभिन्न विद्युत प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है तथा दूरस्थ या शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका मापन किया जा सकता है।

- वे दुर्लभ रिएक्टर-ग्रेड ईंधन और उन्नत संवर्धन प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करते हैं।

- निष्क्रिय सुरक्षा: एसएमआर को अंतर्निहित सुरक्षा प्रणालियों के साथ डिजाइन किया गया है जो दुर्घटनाओं के प्रति उनकी लचीलापन को बढ़ाती है।

- निम्न-कार्बन और विश्वसनीय: वे निरंतर स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करते हैं, ग्रिड को समर्थन देते हैं और 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 के हिस्से के रूप में, भारत ने एसएमआर के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए और परिचालन करने वाले एसएमआर विकसित करना है। भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) 220 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) होंगे जिन्हें डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में सहायता के लिए औद्योगिक स्थलों के पास तैनात किया जाएगा। निजी कंपनियाँ भूमि, शीतलन जल और वित्तपोषण की आपूर्ति करेंगी, जबकि एनपीसीआईएल डिजाइन, गुणवत्ता आश्वासन और संचालन का प्रबंधन करेगी।

यह पहल भारत की COP26 प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्राप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक इसकी 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पुनः उपयोग में लाने तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए SMR पर काम कर रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भी भारत के प्रचुर थोरियम संसाधनों का लाभ उठाने के लिए उच्च तापमान वाले गैस-शीतित रिएक्टरों तथा पिघले हुए नमक रिएक्टरों सहित विभिन्न रिएक्टर डिजाइनों की खोज कर रहा है।

एफबीआर के विकल्प के रूप में HALEU ईंधन चक्र

चर्चा में क्यों?

भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को वर्तमान में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBRs) की तैनाती में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के मद्देनजर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के पूर्व प्रमुख ने मौजूदा दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWRs) के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ईंधन के रूप में उच्च परख कम समृद्ध यूरेनियम (HALEU) और थोरियम के उपयोग का प्रस्ताव दिया है।

चाबी छीनना

- मौजूदा PHWRs के साथ HALEU का एकीकरण भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ा सकता है।

- HALEU-थोरियम रिएक्टरों से प्रयुक्त ईंधन का पुनर्चक्रण स्थायित्व और अपशिष्ट में कमी लाने में योगदान देता है।

अतिरिक्त विवरण

- HALEU के साथ PHWR का उपयोग: भारत का लक्ष्य अपने मौजूदा 700 MWe PHWR में HALEU का मिश्रण शामिल करना है, जो 5% से 20% U-235 के बीच यूरेनियम समृद्ध है। यह रणनीति थोरियम के पहले उपयोग की अनुमति देती है, जिससे अधिक टिकाऊ परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।

- खर्च किए गए ईंधन का पुनर्चक्रण: HALEU-थोरियम का उपयोग करने वाले PHWR से उत्पन्न खर्च किए गए ईंधन को मूल्यवान विखंडनीय सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिए पुन: संसाधित किया जा सकता है, जिसे फिर से पिघले हुए नमक रिएक्टरों (MSRs) जैसे उन्नत रिएक्टरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया परमाणु ईंधन चक्र की दक्षता को बढ़ाती है और भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य की दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करती है।

संक्षेप में, भारत के परमाणु कार्यक्रम में थोरियम के साथ HALEU का एकीकरण, FBRs की तैनाती में आने वाली वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाने, इष्टतम ईंधन उपयोग सुनिश्चित करने और देश में परमाणु ऊर्जा की स्थिरता में योगदान करने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रस्तुत करता है।

भारत का 3-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

होमी भाभा द्वारा डिजाइन किए गए भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित यूरेनियम संसाधनों के साथ-साथ प्रचुर थोरियम भंडार का कुशलतापूर्वक उपयोग करके दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को टिकाऊ और आत्मनिर्भर तरीके से विकसित करना है।

| अवस्था | उद्देश्य | ईंधन/शीतलक/मॉडरेटर | परमाणु भट्टी | वर्तमान स्थिति |

|---|---|---|---|---|

| प्रथम चरण | प्लूटोनियम-239 (Pu-239) का उपोत्पाद के रूप में उत्पादन करते हुए बिजली उत्पन्न करना। | यूरेनियम (U-238) मॉडरेटर: भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) | दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) | भारत ने 18 PHWR का निर्माण किया है, जो इसके परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे की नींव का काम करेंगे। |

| चरण-2 | उन रिएक्टरों पर ध्यान केन्द्रित करें जो पहले चरण में उत्पन्न प्लूटोनियम का उपयोग करते हुए उपभोग से अधिक विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करते हैं। | प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 का मिश्रित ऑक्साइड | कलपक्कम, तमिलनाडु में प्रोटोटाइप एफबीआर | इस चरण में प्रमुख घटनाक्रम जारी हैं। |

| चरण-3 | थोरियम रिएक्टरों का विकास करना जो थोरियम-232 का उपयोग करके विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम-233 का उत्पादन करेंगे। | थोरियम आधारित रिएक्टर (थोरियम चक्र) | थोरियम आधारित रिएक्टरों पर अनुसंधान जारी है, तथा उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) का विकास किया जा रहा है। | इस चरण में निरंतर प्रगति हो रही है। |

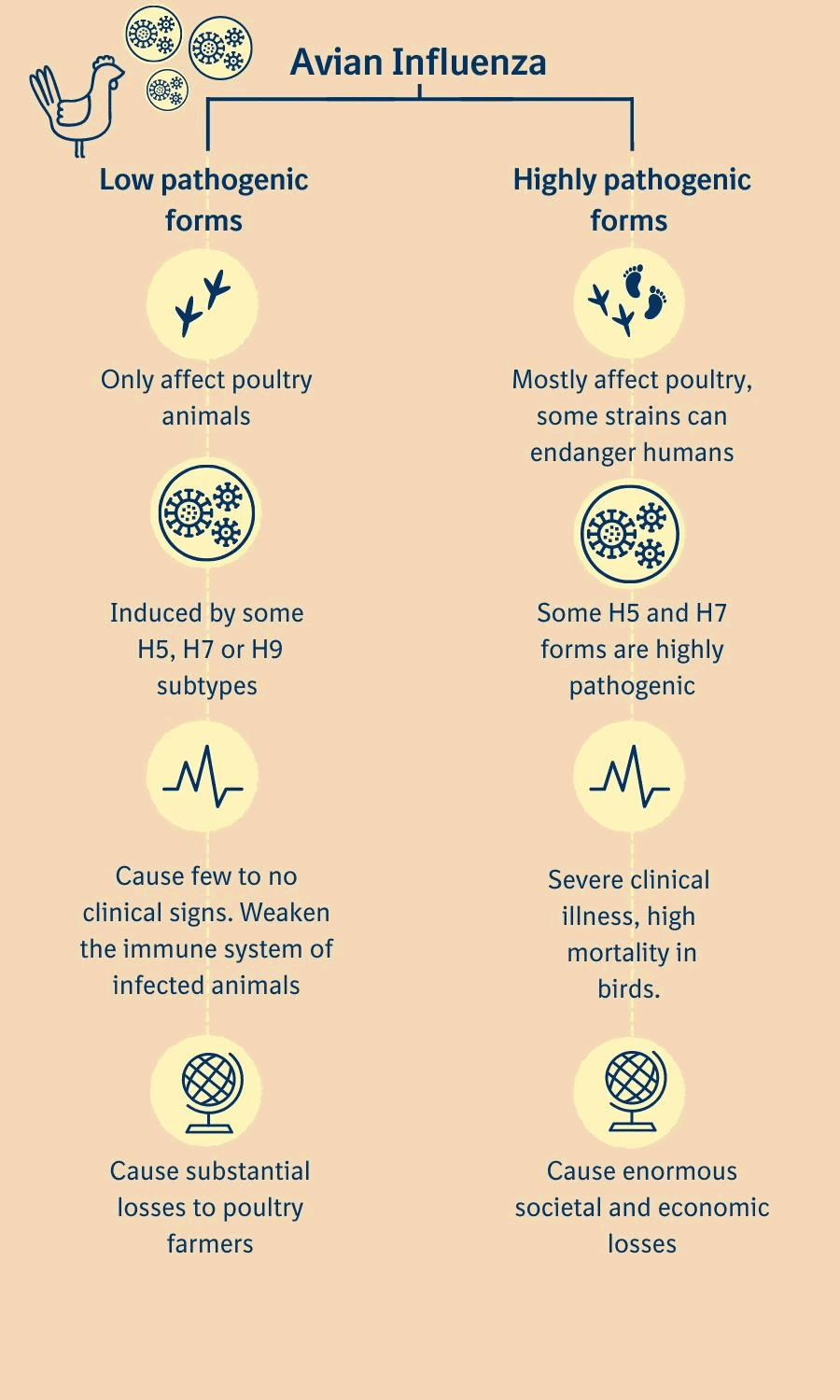

बर्ड फ्लू अवलोकन

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश में हाल ही में बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आया है, जो 2021 के बाद से H5N1 स्ट्रेन से भारत में दर्ज की गई दूसरी मानव मृत्यु है।

चाबी छीनना

- बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है।

- मानव मामले दुर्लभ हैं, लेकिन इनमें मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है, H5N1 के लिए लगभग 60%।

- मनुष्यों में संक्रमण आमतौर पर संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है।

अतिरिक्त विवरण

- बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लूएंजा के नाम से भी जाना जाता है, एवियन इन्फ्लूएंजा ए वायरस के कारण होता है, जिसमें एच5एन8 जैसे उपप्रकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।

- मानव मामलों का इतिहास: पहला मानव संक्रमण 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया था, तथा अधिकांश मामले संक्रमित पक्षियों के साथ निकट संपर्क के कारण एशिया में हुए थे।

- फरवरी 2025 तक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने H5N1 इन्फ्लूएंजा के 972 मामलों की पुष्टि की है।

- संक्रमण: H5N1 मुख्य रूप से संक्रमित पक्षियों या दूषित वातावरण, जैसे कि जीवित पक्षी बाज़ारों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। मनुष्यों में वायुजनित संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, और मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण अत्यंत दुर्लभ बना हुआ है।

- लक्षण: सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं, गंभीर मामलों में श्वसन विफलता या तंत्रिका संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं।

- उपचार: ओसेल्टामिविर जैसी एंटीवायरल दवाएं प्रभावी हो सकती हैं, खासकर जब उच्च जोखिम वाले मामलों में जल्दी दी जाएं।

- टीकाकरण: वर्तमान मौसमी फ्लू के टीके H5N1 से सुरक्षा नहीं देते, लेकिन कुछ देशों ने आपातकालीन उपयोग के लिए विशिष्ट टीके विकसित किए हैं।

H5N1 के उत्परिवर्तन और मानव-से-मानव संचरण को सक्षम करने की क्षमता को देखते हुए, इसे WHO R&D ब्लूप्रिंट के तहत प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वायरस से जुड़े जोखिम को प्रबंधित करने के लिए निरंतर निगरानी और निवारक उपाय महत्वपूर्ण हैं।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): April 2025 UPSC Current Affairs - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. भारत कैसे डेटा सेंटरों के लिए वैश्विक केंद्र बनेगा ? |  |

| 2. जापान द्वारा बनाए गए 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन के क्या लाभ हैं ? |  |

| 3. जीनोमइंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ? |  |

| 4. छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का उपयोग भारत में क्यों किया जाएगा ? |  |

| 5. बर्ड फ्लू से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ? |  |