UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 18thMay 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

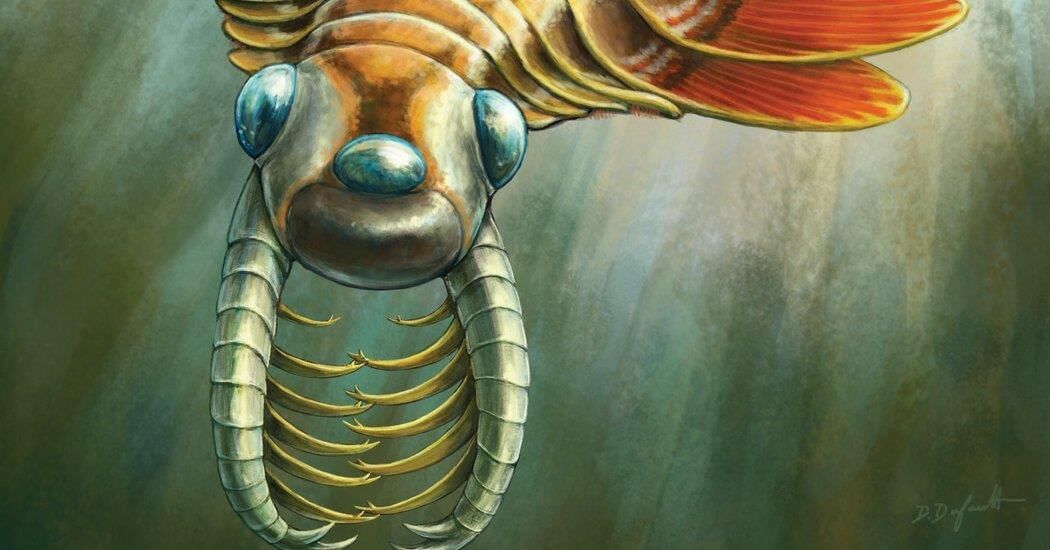

मोसुरा फेंटोनी: कैंब्रियन काल का तीन-आंखों वाला शिकारी

समाचार में क्यों?

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक रोचक प्राचीन प्रजाति का वर्णन किया है जिसका नाम मोसुरा फेंटोनी है, जो लगभग 506 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में थी। यह खोज प्रारंभिक समुद्री शिकारी की विविधता और विकासात्मक इतिहास पर प्रकाश डालती है।

मुख्य निष्कर्ष

- काल: लगभग 506 मिलियन वर्ष पूर्व, कैम्ब्रियन काल के दौरान जीवित रहा।

- वर्गीकरण: एक विलुप्त प्रजाति का रेडियोडोंट, जो प्रारंभिक आर्थ्रोपोड्स से संबंधित है।

- विशिष्ट विशेषताएँ: तीन आँखें और एक अद्वितीय शरीर संरचना के लिए प्रसिद्ध।

अतिरिक्त विवरण

- जीवाश्म खोज: मोसुरा फेंटोनी के जीवाश्म मुख्यतः कैनेडियन रॉकीज के बर्जेस शेल में पाए गए, जो नरम-शरीर वाले जीवों के असाधारण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।

- शरीर संरचना: इसका शरीर लंबा था जिसमें किनारों पर तैरने के लिए फ्लैप थे, जो आधुनिक रे की गति के समान थे।

- श्वसन प्रणाली: इस प्रजाति के पीछे का हिस्सा 16 घनत्व में पैक किए गए खंडों से बना था, जो गिल्स से सजे थे, जिससे श्वसन की क्षमता बढ़ी।

- दृष्टि: इसमें दो पार्श्विक आँखें और एक प्रमुख केंद्रीय आँख के साथ उन्नत दृष्टि क्षमताएँ थीं।

मोसुरा फेंटोनी की खोज प्रारंभिक आर्थ्रोपोड्स के बीच अप्रत्याशित विविधता और विकासात्मक प्रयोगों को उजागर करती है, जो उनके आंतरिक शारीरिक रचना और आधुनिक आर्थ्रोपोड्स के साथ विकासात्मक संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

GS2/राजनीति

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बारे में प्रमुख तथ्य

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ती तनाव के बीच। यह न केवल राष्ट्र की रक्षा की पहली पंक्ति है, बल्कि सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी है।

- BSF भारत की प्राथमिक सीमा-रक्षक संगठन है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी।

- यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है।

- BSF भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात है और नक्सल विरोधी अभियानों में भाग लेता है।

- स्थापना: BSF का गठन 1965 के युद्ध के बाद किया गया था, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करना और संबंधित समस्याओं का समाधान करना था।

- प्राथमिक भूमिका:इसके मुख्य उत्तरदायित्वों में शामिल हैं:

- शांति काल में भूमि सीमाओं की सुरक्षा करना

- अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकना

- स्थानीय ज्ञान के कारण संघर्ष के दौरान भारतीय सेना की सहायता करना

- वर्तमान स्थिति: BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसमें 186 बटालियन और लगभग 257,000 कर्मी शामिल हैं, जिसमें एयर, मरीन, और आर्टिलरी विंग जैसे विशेष इकाइयाँ भी हैं।

- विशिष्ट विशेषताएँ:

- इसके पास अपनी खुद की एयर विंग, मरीन विंग, और आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं, जो परिचालन क्षमताओं को बढ़ाते हैं।

- BSF एक Tear Smoke Unit (TSU) भी बनाए रखता है, जो दंगा-रोधी अभियानों के लिए आंसू गैस की मुनिशन तैयार करता है।

- इसके पास विभिन्न अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी, खोज, और जब्ती के अधिकार हैं, जिनमें पासपोर्ट अधिनियम और कस्टम्स अधिनियम शामिल हैं।

- नेतृत्व: BSF का प्रमुख निदेशक-general (DG) होता है, जो आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का अधिकारी होता है।

संक्षेप में, सीमा सुरक्षा बल भारत की रक्षा रणनीति में एक मजबूत इकाई के रूप में खड़ा है, जो सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ शांति काल और संघर्ष के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में सहायता भी करता है।

GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत ने बांग्लादेश के पूर्वोत्तर और विदेशों में निर्यात पर रोक लगाई

क्यों समाचार में?

भारत ने हाल ही में बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात पर प्रतिबंध लागू किया है। इस निर्णय को बांग्लादेश द्वारा भारतीय निर्यातों में बाधा डालने के लिए लगाए गए गैर-शुल्क बाधाओं के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

- भारत का बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में $14.01 अरब तक पहुंच गया।

- भारत के बांग्लादेश को निर्यात का मूल्य $12.05 अरब था, जबकि बांग्लादेश से आयात $1.97 अरब था।

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और भारत बांग्लादेश का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

प्रतिबंधों का दायरा

- प्रतिबंध लागू होते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में सभी भूमि सीमा चौकियों (LCSs) और एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) पर।

- अतिरिक्त स्थान: उत्तर बंगाल में चांगराबंधा और फुलबाड़ी LCS को शामिल किया गया है ताकि सामानों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पुनः मार्गदर्शित करने से रोका जा सके।

- प्रभावित उत्पाद:

- रेडीमेड वस्त्र

- लकड़ी के फर्नीचर

- प्लास्टिक और PVC सामान

- फलों के स्वाद वाली और कार्बोनेटेड पेय

- बेक्ड सामान, नाश्ते और मिठाई

- बुने हुए कपास का धागा, अन्य के बीच।

छूट प्राप्त वस्तुएं और मार्ग

- छूट प्राप्त वस्तुएं: मछली, एलपीजी, खाद्य तेल, और कुचला हुआ पत्थर पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- परिवहन छूट: नेपाल और भूटान के लिए निर्यात, जो भारत के माध्यम से गुजरते हैं, उन्हें भी छूट प्राप्त है।

- वैकल्पिक बंदरगाह: रेडीमेड वस्त्रों का आयात कोलकाता और नवा शेवा समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि और प्रेरणा

- प्रतिबंधों का पालन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख, मोहम्मद यूनुस द्वारा किए गए टिप्पणियों के बाद हुआ, जिन्होंने उत्तर-पूर्व भारत को \"भूमि-लॉक\" कहा और बांग्लादेश को इसके \"सागर का एकमात्र रक्षक\" बताया।

- भारत ने इस कथन को, साथ ही चल रहे व्यापार बाधाओं के साथ, आपसी लाभकारी व्यापार संबंधों के प्रति सम्मान की कमी के रूप में व्याख्यायित किया।

मौजूदा परिवहन ढांचा और विषमताएँ

- पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के साथ व्यापार के लिए 11 भूमि परिवहन बिंदु हैं: असम में 3, मेघालय में 2, और त्रिपुरा में 6।

- जबकि भारत ने बांग्लादेशी वस्तुओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के परिवहन की अनुमति दी है, बांग्लादेश ने भारतीय निर्यात पर बाधाएँ जारी रखी हैं, विशेष रूप से LCSs और ICPs के माध्यम से।

- अप्रैल 2023 तक, भारतीय भूमि बंदरगाहों के माध्यम से यार्न निर्यात रोका गया था, और कुछ विशेष ICPs के माध्यम से भारतीय चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- भारतीय निर्यात बांग्लादेश में प्रवेश करते समय कठोर निरीक्षण का सामना करते हैं, जिससे पूर्वोत्तर भारत के लिए बाजार में पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत की तर्कशीलता और चिंताएँ

- भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन हैं।

- पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक विकास को बाधित करने वाले कारण:

- बांग्लादेश द्वारा लगाए गए उच्च पारगमन शुल्क।

- परस्पर बाजार की पहुंच की कमी।

- बांग्लादेशी आयात पर अत्यधिक निर्भरता।

- बांग्लादेश द्वारा लगाए गए उच्च पारगमन शुल्क।

- परस्पर बाजार की पहुंच की कमी।

- बांग्लादेशी आयात पर अत्यधिक निर्भरता।

- ये बंदरगाह प्रतिबंध स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों के लिए उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

भारत की स्थिति

- भारत का मानना है कि बांग्लादेश व्यापार का लाभ उठाते हुए भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता।

- हालांकि भारत संवाद के लिए खुला है, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बांग्लादेश व्यापार चर्चा के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करे।

- भारत इन प्रतिबंधों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की सुरक्षा और बांग्लादेशी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक मानता है।

- ये प्रतिबंध भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देना और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करना है।

संक्षेप में, बांग्लादेशी उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों का प्रवर्तन भारत की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य सही व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और अपनी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आर्थिक हितों की रक्षा करना है, जबकि व्यापार में असमानताओं का सामना कर रहा है।

GS1/इतिहास और संस्कृति

ज्ञान भारतम मिशन

भारत के प्रधानमंत्री 9 जून 2025 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नवीनीकरण, जिसे अब ज्ञान भारतम मिशन के नाम से जाना जाता है, शुरू करने के लिए तैयार हैं।

- ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित करना है।

- इसका लक्ष्य भारत के विभिन्न संस्थानों में एक करोड़ (10 मिलियन) से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है।

- उद्देश्य: एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार भारतीय ज्ञान प्रणालियों का निर्माण करना, जिससे प्राचीन ज्ञान शोधकर्ताओं, छात्रों और सामान्य जनता के लिए विश्व स्तर पर सुलभ हो सके।

- विशाल कवरेज: यह मिशन एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को लक्षित करता है, इसे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पांडुलिपि संरक्षण पहल बनाता है।

- डिजिटल भंडार: भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा, जिसमें AI-चालित अभिलेखन, मेटाडेटा टैगिंग और अनुवाद उपकरण शामिल होंगे।

- सहयोग: इस मिशन में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी शामिल होगी।

- आधुनिक संरक्षण: पांडुलिपियों के पुनर्स्थापन और डिजिटलीकरण के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें AI और 3D इमेजिंग शामिल हैं।

- बजटीय समर्थन: मिशन का बजट ₹3.5 करोड़ से बढ़कर ₹60 करोड़ हो गया है, जिसमें 2024-31 के लिए कुल ₹482.85 करोड़ का व्यय होगा।

- जनता की पहुंच: पांडुलिपियों को शैक्षणिक अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

पांडुलिपि को एक हस्तलिखित दस्तावेज़ के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कागज, छाल या ताड़ के पत्तों जैसे सामग्रियों पर बनाया गया है, जो कम से कम 75 वर्ष पुराना है और जिसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक मूल्य है। उदाहरण के लिए, बख्शाली पांडुलिपि, जो तीसरी या चौथी सदी ईसा पूर्व की है, एक प्राचीन भारतीय गणितीय पाठ है, जो बर्च की छाल पर लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस पांडुलिपि में गणितीय प्रतीक 'शून्य' का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है।

यह पहल न केवल भारतीय धरोहर को संरक्षित करने का उद्देश्य रखती है, बल्कि अमूल्य ज्ञान तक पहुँच को बढ़ाने का भी प्रयास करती है, जिससे भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को बेहतर समझने में मदद मिल सके।

GS3/रक्षा एवं सुरक्षा

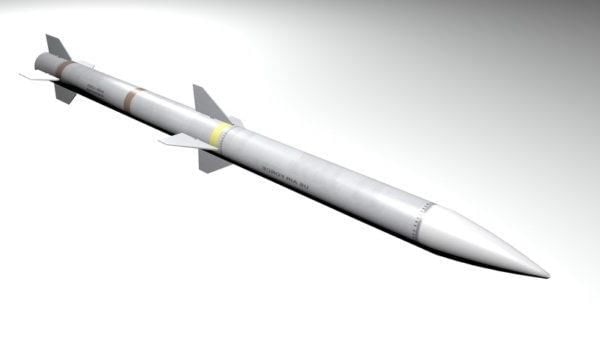

AIM-120C-8 AMRAAM क्या है?

खबर में क्यों?

खबर में क्यों?

हाल ही में अमेरिका द्वारा तुर्की को AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) बेचने की स्वीकृति ने भारत में क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण चिंताएँ उठाई हैं।

- AIM-120C-8 एक उन्नत बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) है, जिसकी क्षमताएँ सतह-से-हवा मिसाइल (SAM) संचालन तक फैली हुई हैं।

- इसे Raytheon Technologies द्वारा विकसित किया गया है, और यह आधुनिक हवाई मुकाबले में दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी पर लक्षित करने और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- दूरी: AIM-120C-8 160 किलोमीटर की दूरी को पार कर सकता है, जिससे यह आधुनिक हवाई मुकाबलों के लिए अत्यधिक प्रभावी है।

- विशेषताएँ:

- लंबाई: लगभग 12 फीट

- व्यास: 7 इंच

- वजन: लगभग 356 पाउंड

- गति: Mach 4 (लगभग 3,000 मील प्रति घंटे) से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम

- गाइडेंस सिस्टम: इसमें एक उन्नत गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें सक्रिय रडार, इनर्शियल नेविगेशन और GPS सुधार शामिल हैं, जो \"फायर-एंड-फॉरगेट\" क्षमता की अनुमति देता है।

- डेटा लिंक: मिसाइल में वास्तविक समय की प्रक्षिप्ति अपडेट के लिए एक दो-तरफा डेटा लिंक है, जिससे यह चलायमान लक्ष्यों के खिलाफ अधिक सटीकता प्राप्त करती है।

- स्टेल्थ डिटेक्शन: इसका सक्रिय रडार खोजक स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जामिंग प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर शामिल हैं।

- वारहेड: मिसाइल में 18.1 किलोग्राम का उच्च-विस्फोटक ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वारहेड है, जिसे निकटता फ्यूज का उपयोग करके विमानों और ड्रोन दोनों को लक्षित करने के लिए अनुकूलित किया गया है।

- AIM-120C-8 कई लक्ष्यों को बियॉंड विजुअल रेंज में, यहां तक कि प्रतिस्पर्धात्मक इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में भी निशाना बनाने में सक्षम है।

AIM-120C-8 AMRAAM हवाई-से-हवाई मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके तैनाती के प्लेटफार्मों की लड़ाई क्षमताओं को बढ़ाता है।

GS2/शासन

सरकारी स्कूलों में नामांकन में तेज़ गिरावट और पीएम-पोशन कवरेज ने चिंता बढ़ाई

शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकन दरों में महत्वपूर्ण गिरावट की पहचान की है। इस चिंताजनक प्रवृत्ति ने MoE को प्रभावित राज्यों से जांच और सुधारात्मक उपायों की मांग करने के लिए प्रेरित किया है।

- पीएम-पोशन योजना, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को लक्षित करती है।

- पीएम-पोशन योजना के तहत भोजन कवरेज में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे बच्चे के पोषण और शैक्षणिक परिणामों के बारे में चिंताएँ बढ़ी हैं।

- पीएम-पोशन योजना का अवलोकन: यह पहल बच्चे के पोषण में सुधार, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है। वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 अनुपात में साझा किया जाता है, जिसमें केंद्र खाद्यान्न प्रदान करता है।

- पीएम-पोशन समीक्षा बैठकों से प्रमुख निष्कर्ष: नामांकन में सबसे बड़ी गिरावट वाले राज्यों की पहचान की गई है, जिससे अंतर्निहित कारणों की और जांच की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

- गिरावट के पीछे के कारण: डेटा रिपोर्टिंग पद्धतियों में बदलाव ने "भूत" प्रविष्टियों को हटाकर अधिक सटीक नामांकन आंकड़े उजागर किए हैं। इसके अलावा, COVID के बाद निजी स्कूलों की ओर रुख बढ़ा है, क्योंकि माता-पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता की तलाश कर रहे हैं।

- पीएम-पोशन के तहत कवरेज में गिरावट: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, और दिल्ली जैसे राज्यों में भोजन कवरेज में महत्वपूर्ण गिरावट की सूचना मिली है, जहाँ कवरेज दरें राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं।

- आगे का रास्ता: सिफारिशों में वास्तविक समय की निगरानी के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्थापना, पीएम-पोशन को व्यापक स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत करना, और शैक्षणिक गुणवत्ता और पोषण मानकों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारियों को बढ़ावा देना शामिल है।

अंत में, सरकारी स्कूलों में नामांकन और पीएम-पोशन कवरेज में गिरावट को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि मूलभूत शिक्षा और बच्चे का पोषण प्राथमिकताएँ बनी रहें, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में प्रयास कर रहा है। यह प्रयास गुणवत्ता शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य 4 (SDG-4) और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समान शैक्षणिक वातावरण बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक होगा।

विश्व खाद्य पुरस्कार 2025

ब्राज़ीलियन वैज्ञानिक मारियांगेला हंग्रिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार उनके कृषि में नवोन्मेषी योगदान के लिए दिया गया है, विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक बीज और मिट्टी के उपचार विकसित करने के लिए, जो फसल उपज और पोषण मूल्य दोनों को बढ़ाते हैं।

- मारियांगेला हंग्रिया को जैविक बीज और मिट्टी के उपचार में उनके क्रांतिकारी शोध के लिए मान्यता प्राप्त है।

- विश्व खाद्य पुरस्कार को अक्सर \"खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार\" कहा जाता है।

- विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में: यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पोषण के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

- इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में नॉर्मन ई. बोरलॉग द्वारा की गई थी, जो एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, और इसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे विभिन्न प्रायोजकों द्वारा समर्थित किया जाता है।

- इस पुरस्कार में $500,000 का नकद पुरस्कार शामिल है, जो आधिकारिक रूप से लॉरियट पुरस्कार समारोह के दौरान मध्य अक्टूबर में प्रस्तुत किया जाता है, जो विश्व खाद्य दिवस के साथ मेल खाता है।

- 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता एस. स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को प्रस्तुत करने के लिए मान्यता दी गई थी।

मारियांगेला हंग्रिया का शोध मिट्टी के बैक्टीरिया का उपयोग करके फसलों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे कृषि उपज बढ़ती है जबकि सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम किया जाता है। यह दृष्टिकोण स्थायी कृषि प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

टाइप 2 डायबिटीज़ (T2D) को समझना

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने संबद्ध स्कूलों को छात्रों में चीनी के सेवन की निगरानी और कमी के लिए "चीनी बोर्ड" लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह पहल मुख्य रूप से बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे की प्रवृत्ति को कम करने पर केंद्रित है।

- टाइप 2 डायबिटीज़ (T2D) डायबिटीज़ का सबसे प्रचलित रूप है।

- T2D तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ जाता है, जिसका कारण अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन या इंसुलिन का प्रभावी इस्तेमाल न होना है।

- लगभग 3% वैश्विक जनसंख्या T2D से प्रभावित है, मुख्यतः 45 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क, हालाँकि यह युवा व्यक्तियों और बच्चों में भी हो सकता है।

- टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण:T2D के विकास का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- अधिक वजन होना

- शारीरिक गतिविधि की कमी

- जेनेटिक प्रवृत्ति और पारिवारिक इतिहास

- अधिक वजन होना

- शारीरिक गतिविधि की कमी

- जेनेटिक प्रवृत्ति और पारिवारिक इतिहास

- लक्षण:कई व्यक्तियों में T2D के प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। यदि लक्षण प्रकट होते हैं, तो वे धीरे-धीरे विकसित होते हैं और इनमें शामिल हो सकते हैं:

- बढ़ी हुई प्यास और बार-बार पेशाब आना

- बढ़ी हुई भूख

- क्रोनिक थकान

- धुंधली दृष्टि

- अंगों में सुन्नता या झुनझुनी

- धीरे-धीरे भरने वाले घाव

- बिना किसी कारण के वजन कम होना

- बढ़ी हुई प्यास और बार-बार पेशाब आना

- बढ़ी हुई भूख

- क्रोनिक थकान

- धुंधली दृष्टि

- अंगों में सुन्नता या झुनझुनी

- धीरे-धीरे भरने वाले घाव

- बिना किसी कारण के वजन कम होना

- उपचार विकल्प:T2D के उपचार में रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। कई व्यक्तियों को यह जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि कुछ को दवा की आवश्यकता हो सकती है। उपचार विकल्पों में शामिल हो सकते हैं:

- स्वस्थ जीवनशैली के विकल्प

- डायबिटीज़ की दवाएँ, जो मौखिक या इन्जेक्टेबल हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन

- स्वस्थ जीवनशैली के विकल्प

- डायबिटीज़ की दवाएँ, जो मौखिक या इन्जेक्टेबल हो सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन

सारांश में, टाइप 2 डायबिटीज़ एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता है जिसे जीवनशैली में बदलाव और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। जागरूकता और सक्रिय उपाय, जैसे स्कूलों में चीनी बोर्डों का परिचय, इस बढ़ती महामारी से निपटने में आवश्यक हैं।

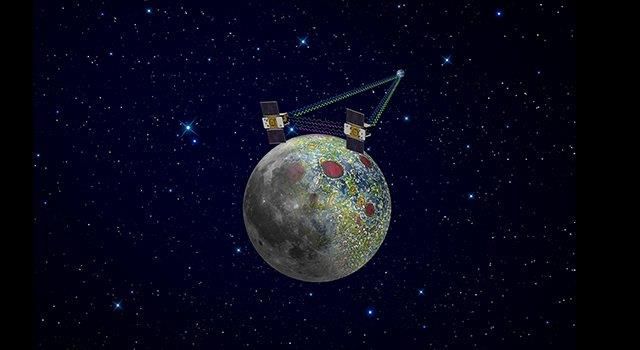

GRAIL मिशन: चाँद के रहस्यों का उद्घाटन

क्यों समाचार में?

क्यों समाचार में?

NASA का GRAIL (गुरुत्वाकर्षण पुनर्प्राप्ति और आंतरिक प्रयोगशाला) मिशन, जो 2011 में लॉन्च किया गया था, ने हाल ही में चाँद के निकटवर्ती और दूरवर्ती पक्षों के बीच के भिन्नताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, जो उनके अद्वितीय भूगर्भीय लक्षणों को उजागर करती है।

- GRAIL मिशन ने चाँद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मानचित्रण किया, जिसने परत की संरचना में महत्वपूर्ण भिन्नताओं का खुलासा किया।

- पता चला है कि चाँद का निकटवर्ती पक्ष दूरवर्ती पक्ष की तुलना में अधिक ज्वालामुखीय सक्रिय है।

- मिशन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खींचने के कारण होने वाले ज्वारीय विकृति के प्रभावों को उजागर किया।

- GRAIL मिशन: GRAIL मिशन में दो रोबोटिक अंतरिक्षयान, Ebb और Flow शामिल थे, जिन्होंने चाँद के चारों ओर परिक्रमा कर इसके सतह का सबसे विस्तृत गुरुत्वाकर्षण मानचित्र तैयार किया।

- प्राथमिक लक्ष्य: इस मिशन का उद्देश्य चाँद के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भिन्नताओं को मापना था, जिससे इसके आंतरिक संरचना और भूगर्भीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सके।

- ज्वारीय विकृति: चाँद का निकटवर्ती पक्ष पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण दूरवर्ती पक्ष की तुलना में अधिक लचीला होता है, जिससे परतों की गतिशीलता में भिन्नताएं आती हैं।

- ज्वालामुखीय गतिविधि: निकटवर्ती पक्ष ऐतिहासिक रूप से अधिक ज्वालामुखीय सक्रिय रहा है, जिसमें बड़े बेसाल्टिक मैदान होते हैं जिन्हें "mare" कहा जाता है, जो ताप वितरण और भूगर्भीय विकास को प्रभावित करते हैं।

- परत की संरचना: निकटवर्ती पक्ष की परत पतली होती है, जिससे मैग्मा का सतह पर प्रवाह करना संभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप इसके भूगर्भीय अतीत में व्यापक लावा प्रवाह होते हैं।

GRAIL मिशन की खोजें चाँद के विकास और भूगर्भीय बलों की समझ को बढ़ाती हैं, जो चाँद संबंधी अध्ययन में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।

ई-पासपोर्ट: सुरक्षा और दक्षता में सुधार

भारत ने हाल ही में बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पेश करने में 120 से अधिक देशों के साथ शामिल हुआ है, जो सुरक्षा सुविधाओं में सुधार, आव्रजन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।

- ई-पासपोर्ट पारंपरिक पासपोर्ट सुविधाओं को उन्नत बायोमेट्रिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं।

- इनमें एक एम्बेडेड RFID चिप होती है जो व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रूप से रखती है।

- सुरक्षा के उन्नत उपाय पहचान चोरी और जालसाजी के जोखिम को काफी कम करते हैं।

- ई-पासपोर्ट स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से तेजी से आव्रजन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं।

- ई-पासपोर्ट: एक इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक पासपोर्ट जो पारंपरिक बुकलेट के साथ एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप को एकीकृत करता है, जिसमें नाम, जन्म तिथि, और पासपोर्ट संख्या जैसी व्यक्तिगत जानकारी होती है।

- सुरक्षा सुविधाएँ:

- RFID चिप और एंटीना: एन्क्रिप्टेड व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी को स्टोर करते हैं, जिससे अनधिकृत पहुंच कठिन होती है।

- बेसिक एक्सेस कंट्रोल (BAC): स्वीकृत उपकरणों तक स्कैनिंग को सीमित करके चिप तक अनधिकृत पहुंच को रोकता है।

- पैसिव ऑथेंटिकेशन (PA): स्टोर की गई जानकारी की पुष्टि करता है और किसी भी छेड़छाड़ के प्रयासों का पता लगाता है।

- एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल (EAC): बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है।

- पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (PKI): डेटा को डिजिटल रूप से साइन करता है ताकि प्रामाणिकता सुनिश्चित हो और जालसाजी को रोका जा सके।

- लाभ:

- सुरक्षा में सुधार: जालसाजी और पहचान चोरी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।

- तेजी से आव्रजन: स्वचालित गेट और डिजिटल सत्यापन हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा समय को कम करते हैं।

- वैश्विक स्वीकृति: ICAO मानकों के अनुपालन से यात्रा में सहजता और वीजा प्रोसेसिंग में आसानी होती है।

- गोपनीयता संरक्षण: ई-पासपोर्ट पर आवासीय पते अब प्रिंट नहीं किए जाते; इन्हें डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है और केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए सुलभ होता है।

ई-पासपोर्ट का परिचय यात्रा दस्तावेजों की सुरक्षा और दक्षता में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतीक है। जैसे-जैसे इनका व्यापक रूप से उपयोग बढ़ता है, यात्रियों को उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए अधिक सहज अनुभव की उम्मीद करनी चाहिए।

जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हाल ही में श्रीनगर में 23 व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है, क्योंकि उन पर उपद्रवी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे में संलग्न होने का आरोप है।

- जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) एक निवारक निरोध कानून है जिसे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।

- अधिकारियों को PSA के तहत औपचारिक आरोपों या मुकदमे के बिना व्यक्तियों को निरुद्ध करने की अनुमति है।

- मुकदमे के बिना निरोध: PSA के तहत व्यक्तियों को औपचारिक आरोपों की आवश्यकता के बिना निरुद्ध किया जा सकता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले से हिरासत में हैं या हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं।

- जमानत आवेदन दाखिल करने का अधिकार नहीं: PSA के तहत निरुद्ध व्यक्ति जमानत मांगने या कानूनी प्रतिनिधित्व नियुक्त करने में असमर्थ हैं, जिससे उनके कानूनी विकल्प सीमित हो जाते हैं।

- सीमित कानूनी उपाय: PSA के तहत निरोध को चुनौती देने का एकमात्र उपाय उच्च न्यायालयों में रिश्तेदारों द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका है।

- पुनः निरोध की संभावना: यदि उच्च न्यायालय द्वारा निरोध आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो सरकार को नया आदेश जारी करने का अधिकार है।

- विवेकाधीन शक्तियाँ: निरोध आदेश जारी करने वाले जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि इन कार्यों को "अच्छे विश्वास" में किया गया माना जाता है।

- PSA की धारा 8: यह धारा व्यापक रूप से निरोध के आधारों को बताती है, जिसमें दुश्मनी बढ़ाना या ऐसे कार्यों को भड़काना शामिल है जो सार्वजनिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं, अंतिम निर्णय जिला अधिकारियों पर छोड़ देती है।

- अपराधों के बीच कोई भेद नहीं: PSA सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए एक वर्ष और राज्य सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए दो वर्ष तक निरोध की अनुमति देता है।

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में शासन का एक विवादास्पद पहलू बना हुआ है, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के बीच तनाव को दर्शाता है।

|

3178 docs|1052 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 18thMay 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. मोसुरा फेंटोनी क्या है और यह किस काल से संबंधित है? |  |

| 2. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के प्रमुख कार्य क्या हैं? |  |

| 3. भारत ने बांग्लादेश के पूर्वोत्तर और विदेशों में निर्यात पर रोक क्यों लगाई? |  |

| 4. AIM-120C-8 AMRAAM क्या है और इसका महत्व क्या है? |  |

| 5. टाइप 2 डायबिटीज़ (T2D) के मुख्य लक्षण क्या हैं? |  |