History, Art and Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): July 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

मनसा देवी मंदिर

चर्चा में क्यों?

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुई एक दुखद भगदड़ में आठ लोगों की जान चली गई और 28 लोग घायल हो गए। इस घटना ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

चाबी छीनना

- मनसा देवी मंदिर हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है।

- यह शक्ति (देवी दुर्गा) के एक रूप, देवी मनसा देवी को समर्पित है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थान: यह मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर बिल्व पर्वत के ऊपर स्थित है, जो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है।

- तीर्थयात्रा का महत्व: इसे बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, यह हरिद्वार में पंच तीर्थों में से एक है, जो उत्तरी भारत में 'शक्ति' पूजा की दीर्घकालिक परंपरा का प्रतीक है।

- ऐतिहासिक महत्व: वर्तमान संरचना का निर्माण मनीमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने 1811 और 1815 के बीच करवाया था।

- मंदिर परिसर लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पारंपरिक उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का समावेश है।

- इसमें दो प्रमुख देवियाँ हैं: मनसा देवी और उनकी बहन चंडी देवी।

यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो हर साल बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।

पैठणी साड़ियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के दौरान पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की तथा भारतीय संस्कृति में उनके महत्व पर प्रकाश डाला।

चाबी छीनना

- पैठणी साड़ियों को महाराष्ट्र के 'महावस्त्र' के रूप में प्रशंसित किया जाता है।

- इनकी विशेषता शुद्ध रेशम और सोने की ज़री से बुने गए समृद्ध, जीवंत रंग हैं।

- उनकी उत्पत्ति गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैठण शहर से हुई है ।

अतिरिक्त विवरण

- पैठणी साड़ियों की विशेषताएं:

- शुद्ध रेशम से हस्तनिर्मित, पारंपरिक रंगों में रंगा हुआ।

- काठ (सीमा) और पदार (पल्लू) पर विशिष्ट रूपांकन, जिनमें अक्सर तोते , कमल और मोर जैसे डिज़ाइन होते हैं ।

- छह या नौ गज की लंबाई में उपलब्ध, पारंपरिक रूप से महाराष्ट्रीयन दुल्हनों द्वारा पसंद किया जाता है।

- 2010 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग से सम्मानित किया गया ।

- पैठणी साड़ियाँ अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं और भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक हैं, जो महाराष्ट्रीयन विरासत और शिल्प कौशल का प्रतीक हैं।

निष्कर्षतः, पैठणी साड़ियाँ न केवल एक समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि महाराष्ट्र की कुशल कलात्मकता का भी प्रतीक हैं, जो उन्हें भारतीय समाज में एक प्रिय परिधान बनाती हैं।

दिव्या देशमुख नई शतरंज विश्व चैंपियन बनीं

चर्चा में क्यों?

दिव्या देशमुख ने भारत की पहली महिला विश्व कप चैंपियन और चौथी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

चाबी छीनना

- दिव्या देशमुख ने 2025 में फिडे महिला विश्व कप जीता ।

- उन्हें भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

- उनकी महत्वपूर्ण जीतों में 2024 में अंडर-20 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियन और 2023 में एशियाई महिला चैंपियन शामिल हैं।

- बुडापेस्ट में 2025 शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

- दिव्या 2013 में 7 वर्ष की आयु में भारत की सबसे कम उम्र की महिला फिडे मास्टर (डब्ल्यूएफएम) बनीं।

अतिरिक्त विवरण

- FIDE के बारे में: फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस एचेक्स (FIDE) शतरंज का वैश्विक शासी निकाय है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है।

- विश्व चैम्पियनशिप प्रारूप: यह चैम्पियनशिप 14 क्लासिकल खेलों में आयोजित की जाती है, जिसमें जीतने के लिए खिलाड़ी को 7.5 अंक बनाने होते हैं । यदि स्कोर 7-7 से बराबर हो, तो रैपिड और ब्लिट्ज़ गेम टाईब्रेकर के रूप में काम करते हैं।

- योग्यता पथ: खिलाड़ी क्षेत्रीय और महाद्वीपीय चैंपियनशिप, एफआईडीई विश्व कप और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के माध्यम से अर्हता प्राप्त करते हैं, जहां शीर्ष खिलाड़ी का मुकाबला मौजूदा चैंपियन से होता है।

- प्रमुख FIDE आयोजन: FIDE विश्व कप में नॉकआउट प्रारूप होता है, जबकि महिला विश्व कप में शीर्ष महिला खिलाड़ियों के लिए समान संरचना अपनाई जाती है।

- शीर्षक पदानुक्रम: सर्वोच्च शीर्षकों में ग्रैंडमास्टर (जीएम), इंटरनेशनल मास्टर (आईएम), और एफआईडीई मास्टर (एफएम) शामिल हैं, साथ ही महिला शीर्षक जैसे महिला ग्रैंडमास्टर (डब्ल्यूजीएम) भी शामिल हैं।

दिव्या देशमुख की उपलब्धियां न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करती हैं, बल्कि शतरंज में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का भी प्रतीक हैं, जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं।

चोल विरासत से सबक

चर्चा में क्यों?

आदि तिरुवथिरई उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया तमिलनाडु यात्रा ने चोल राजवंश के महत्व को उजागर किया, विशेष रूप से उनकी शासन और संस्कृति की विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। यह यात्रा चोल प्रशासन, विशेष रूप से राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के महत्व के बारे में अपने सूक्ष्म राजनीतिक संदेश के लिए उल्लेखनीय थी।

चाबी छीनना

- चोल साम्राज्य ने ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रभावी स्थानीय शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

- जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में उन्नत तकनीकें आज भी प्रासंगिक हैं।

- चोल मंदिर वास्तुकला भूकंपीय सुरक्षा और लचीलेपन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

- चोल विरासत समकालीन राजनीतिक आख्यानों और क्षेत्रीय पहचान को प्रभावित करती है।

- 73वें और 74वें संशोधन के कार्यान्वयन से स्थानीय शासन संरचनाओं में वृद्धि हो सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- ग्राम स्वशासन: चोल साम्राज्य ने स्थानीय सभाओं को कराधान, लोक निर्माण और न्याय पर अधिकार प्रदान किए। उदाहरण के लिए, उत्तरमेरुर शिलालेख में चुनावी प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण मिलता है, जो आज की पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शी स्थानीय चुनावों के लिए एक ऐतिहासिक आदर्श प्रस्तुत करता है।

- कुशल भूमि एवं राजस्व प्रशासन: चोल शासन में भूमि का उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण करते हुए सावधानीपूर्वक भूमि सर्वेक्षण शामिल थे, जिससे निष्पक्ष कराधान संभव हुआ। आधुनिक नगरपालिकाएँ प्रभावी संपत्ति कर संग्रह और शहरी नियोजन के लिए डिजिटलीकरण और जीआईएस-आधारित मानचित्रण के माध्यम से इसी तरह के तरीके अपना सकती हैं।

- सतत बुनियादी ढाँचा विकास: चोलों ने बृहदेश्वर मंदिर जैसी टिकाऊ सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण किया, जो 1,000 से भी ज़्यादा वर्षों से टिकी हुई हैं। यह उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रदर्शन है जो आधुनिक आपदा-रोधी शहरी नियोजन को प्रेरित कर सकती हैं।

- जल प्रबंधन पद्धतियाँ: चोल शासक वर्षा जल संचयन और सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों के निर्माण में अग्रणी थे। जल संकट से जूझ रहे आधुनिक क्षेत्र जलवायु-प्रतिरोधी कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन पारंपरिक तरीकों से सीख सकते हैं।

- सामुदायिक भागीदारी: जल प्रणालियों के रखरखाव, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने में स्थानीय समुदायों की भागीदारी रही है। आज की पंचायती राज संस्थाएँ बेहतर विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन के लिए ग्राम-स्तरीय जल उपयोगकर्ता संघों को शामिल कर सकती हैं।

- मंदिर वास्तुकला में भूकंपीय सुरक्षा: चोल मंदिरों, जैसे कि बृहदीश्वर मंदिर, में भार को समान रूप से वितरित करने वाले डिज़ाइन होते हैं और ये पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, जिससे भूकंप के प्रति उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इन तकनीकों को समझने से भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में आधुनिक निर्माण पद्धतियों को समझने में मदद मिल सकती है।

- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: चोल विरासत को उजागर करने से राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है, तथा प्राचीन भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रभावशाली सभ्यता के रूप में स्थापित किया जाता है।

- 73वें/74वें संशोधन का महत्व: ग्राम स्वशासन की चोल प्रणाली इन संशोधनों में परिकल्पित विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती है, जो कुशल स्थानीय प्रशासन और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है।

निष्कर्षतः, चोल राजवंश का शासन, बुनियादी ढाँचा और सामुदायिक सहभागिता समकालीन शासन मॉडलों के लिए बहुमूल्य सबक प्रस्तुत करते हैं। इन ऐतिहासिक प्रथाओं को आधुनिक रणनीतियों के साथ एकीकृत करके, हम ऐसी मज़बूत और टिकाऊ प्रणालियाँ बना सकते हैं जो हमारी विरासत का सम्मान करते हुए वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें।

गवरी महोत्सव

चर्चा में क्यों?

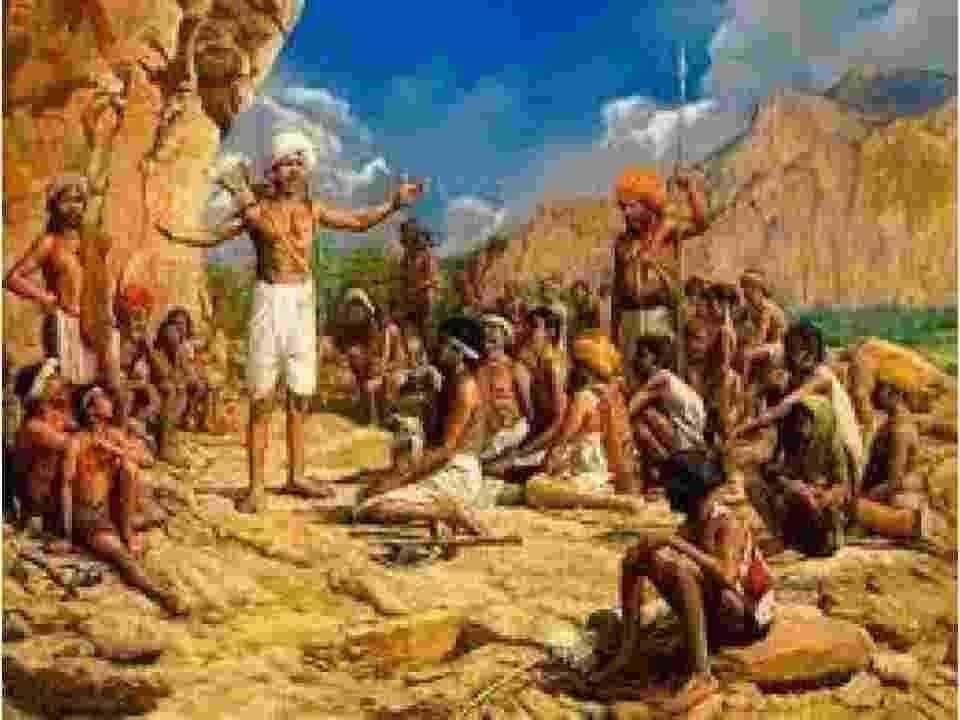

गवरी महोत्सव राजस्थान के मेवाड़ के भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो सदियों से चली आ रही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है।

चाबी छीनना

- गवरी महोत्सव नृत्य और नाटक का सम्मिश्रण वाला 40 दिवसीय अनुष्ठान है।

- इसमें अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष को दर्शाया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल द्वारा किया गया है।

- इस त्यौहार की जड़ें तीसरी या चौथी शताब्दी से जुड़ी हैं और यह भील जनजाति की पहचान का अभिन्न अंग है।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक महत्व: यह त्यौहार गुजरात में सिद्ध राज जय सिंह के शासनकाल के दौरान मनाया जाता था, जो इसकी दीर्घकालिक सांस्कृतिक प्रासंगिकता को दर्शाता है।

- प्रदर्शन शैली: गवरी या राई नाच के नाम से प्रसिद्ध इस नृत्य-नाटिका में मूक अभिनय और संवाद का मिश्रण होता है, जिसमें सभी भूमिकाएं पुरुष निभाते हैं।

- कथा को कुटकड़िया नामक पात्र द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जो प्रत्येक दृश्य का परिचय देता है, तथा दर्शकों की समझ और संलग्नता को समृद्ध करता है।

- जीवंत वेशभूषा और जीवंत पृष्ठभूमि संगीत उत्सव के ऊर्जावान माहौल में योगदान देते हैं।

गवरी महोत्सव न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि कलाकारों के परिवार के सदस्यों की भलाई भी सुनिश्चित करता है, तथा समुदाय में गौरव और सांस्कृतिक विरासत की भावना पैदा करता है।

त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नासिक ग्रामीण पुलिस ने प्रतिष्ठित त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में दर्शन पास से संबंधित एक बड़े कालाबाजारी अभियान का पर्दाफाश किया, जिससे धार्मिक पर्यटन में बेहतर विनियमन और निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- त्र्यम्बकेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यम्बक में स्थित है।

- इसे भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।

- इस मंदिर में अद्वितीय स्थापत्य शैली है, जिसमें जटिल नक्काशी और हिंदू त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन लिंग हैं।

अतिरिक्त विवरण

- त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में: यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर दूर, ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तीसरे पेशवा, बालाजी बाजीराव द्वारा 1740-1760 के बीच निर्मित, यह मंदिर एक पुराने मंदिर के स्थान पर स्थित है।

- वास्तुकला: यह मंदिर पारंपरिक हिंदू डिज़ाइन और स्थानीय कलात्मक तत्वों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें विस्तृत नक्काशी और मूर्तियाँ हैं जो विभिन्न पौराणिक कथाओं और देवताओं को दर्शाती हैं। इस परिसर में अन्य देवी-देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं।

- ज्योतिर्लिंग: ज्योतिर्लिंग एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव के एक अलग स्वरूप का प्रतीक है।

- ज्योतिर्लिंगों की सूची:12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हैं:

- सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गिर, गुजरात में है

- श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग

- महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश

- ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा, मध्य प्रदेश

- बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड

- भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में

- रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, तमिलनाडु

- नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात

- काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

- त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, महाराष्ट्र में है

- केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड

- घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

हाल ही में कालाबाजारी रैकेट के खुलासे से धार्मिक प्रथाओं की पवित्रता बनाए रखने और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

जिम कॉर्बेट के 150 वर्ष

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

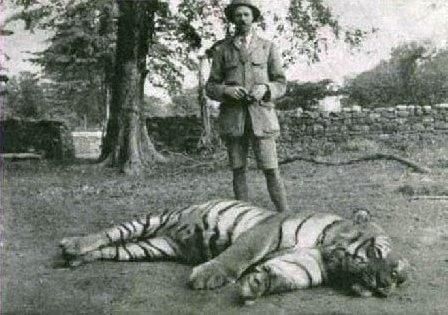

चूंकि भारत जिम कॉर्बेट (1875-2025) की 150वीं जयंती मना रहा है, इसलिए एक शिकारी, प्रकृतिवादी, लेखक और संरक्षणवादी के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत पर विचार करने का अवसर है, जिनके नाम पर प्रसिद्ध कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है।

चाबी छीनना

- जिम कॉर्बेट, जिनका जन्म नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था, एक ब्रिटिश शिकारी और प्रसिद्ध प्रकृतिवादी थे।

- उन्होंने वन्यजीवन और संरक्षण पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं।

- कॉर्बेट ने नरभक्षी जानवरों का शिकार करने से लेकर वन्यजीव संरक्षण की वकालत तक का काम शुरू किया।

- 1957 में, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम उनके सम्मान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।

अतिरिक्त विवरण

- जीवनी: जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में हुआ था और उन्होंने कुमाऊं में प्रसिद्धि प्राप्त की, जहां उन्होंने आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया।

- प्रसिद्ध कृतियाँ: उनकी उल्लेखनीय कृतियों में मैन-ईटर्स ऑफ कुमाऊं , द मैन-ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग और जंगल लोर शामिल हैं ।

- संरक्षण प्रयास: कॉर्बेट बाघों की घटती आबादी और वनों की कटाई के बारे में चिंतित हो गए, जिसके कारण उन्होंने वन्यजीव संरक्षण की वकालत की।

- कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान: 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित, इसका नाम 1957 में बदल दिया गया और यह संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भौगोलिक महत्व: यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।

- जैव विविधता: इस पार्क में 230 से अधिक बाघ, हिरणों, हाथियों की विभिन्न प्रजातियां और वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता मौजूद है।

जिम कॉर्बेट की विरासत भारत में वन्यजीव संरक्षण को प्रभावित करती रही है, जिससे उनका जीवन और कार्य देश की पारिस्थितिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

चोला गंगम झील विकास

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महान तमिल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के सम्मान में 'चोल गंगम' झील के विकास की घोषणा की है।

चाबी छीनना

- चोल गंगम झील भारत के तमिलनाडु के अरियालुर जिले में गंगईकोंडा चोलपुरम के पास स्थित है।

- यह झील, जिसे स्थानीय रूप से पोन्नेरी झील के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक महत्व: इस झील की खुदाई राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने उत्तरी अभियान के भाग के रूप में की थी, जैसा कि तिरुवलंगडु ताम्रपत्रों में उल्लेखित है।

- जल आपूर्ति प्रणाली: झील को कोल्लिडम नदी से जोड़ने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध नहर का निर्माण किया गया, जिससे झील के लिए एक विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित हुआ।

- यह झील वर्षा ऋतु के दौरान एकत्रित सतही जल पर निर्भर है और ऐतिहासिक रूप से 1,564 एकड़ भूमि की सिंचाई करती है, जो मुख्य रूप से गंगईकोंडा चोलपुरम के लिए पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करती है।

राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्हें अक्सर राजेंद्र महान कहा जाता है, ने अपने पिता राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें अपनी सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है, और उन्हें गंगईकोंडा चोलन, जिसका अर्थ है "गंगा नदी लाने वाला", और कदारम कोंडन, जिसका अर्थ है "केदाह का विजेता" जैसी उपाधियाँ मिलीं। अपनी विजयों का सम्मान करने और अपनी विरासत को स्थापित करने के लिए, उन्होंने गंगईकोंडाचोलपुरम शहर की स्थापना की और भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर, जिसका नाम गंगईकोंडाचोलेश्वरम महादेव रखा गया, समर्पित किया।

पाइका विद्रोह विवाद: एनसीईआरटी की जानकारी न मिलने से ओडिशा में राजनीतिक बवाल

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की नई इतिहास की पाठ्यपुस्तक से 1817 के पाइका विद्रोह को हटाए जाने का मुखर विरोध किया है और इसे साहसी पाइकाओं का "घोर अपमान" बताया है। एनसीईआरटी ने जवाब में कहा है कि इस विद्रोह को पाठ्यपुस्तक के आगामी दूसरे खंड में शामिल किया जाएगा, जो इस साल के अंत में प्रकाशित होने वाला है।

चाबी छीनना

- पाइका विद्रोह ओडिशा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है।

- ओडिशा में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्षेत्रीय पहचान और गौरव के लिए इस ऐतिहासिक घटना के महत्व को उजागर करती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- पाइका: ये ओडिशा के पारंपरिक पैदल सैनिक थे, जिन्हें 16वीं शताब्दी से गजपति राजाओं द्वारा भर्ती किया जाता रहा है। उन्हें वंशानुगत लगान-मुक्त ज़मीनें दी जाती थीं, जिन्हें निश-कार जागीर कहा जाता था , जिस पर वे शांतिकाल में खेती करते थे।

- ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पतन: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके विशेषाधिकारों में कटौती और नई भूमि राजस्व नीतियों को लागू करने से पाइकाओं में व्यापक असंतोष पैदा हो गया, जिसकी परिणति विद्रोह के रूप में हुई।

- ब्रिटिश विश्वासघात: 1803 में, कर्नल हरकोर्ट की सेनाओं ने खुर्दा के मुकुंद देव द्वितीय के साथ एक समझौते के बाद ओडिशा के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसे ब्रिटिश लोग मानने में विफल रहे, जिससे तनाव बढ़ गया।

- मार्च 1817 में लगभग 400 कोंधों के बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइकाओं में शामिल होने से विद्रोह शुरू हुआ । उन्होंने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन अंततः विद्रोह को दबा दिया गया।

- पाइका विद्रोह की विरासत ओडिया राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में विकसित हो गई है, तथा हाल ही में इसे भारत के "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में मान्यता देने की मांग की जा रही है।

पाइका विद्रोह ओडिशा के ऐतिहासिक आख्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और यह अभी भी मजबूत भावनाएं जगाता है, जैसा कि शैक्षणिक सामग्री में इसके प्रतिनिधित्व को लेकर हाल ही में हुए राजनीतिक हंगामे से स्पष्ट है।

मंगल पांडे (1827-1857)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

चाबी छीनना

- मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गाँव में हुआ था।

- वह 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में सिपाही के रूप में शामिल हुए।

- एनफील्ड राइफल के कारतूसों, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, के प्रति उनके विरोध ने विद्रोह को जन्म दिया।

- 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और अन्य सिपाहियों को विद्रोह में शामिल होने के लिए उकसाया।

- 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और वे स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए।

- मंगल पांडे को "भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नायक" और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- 1857 का स्वतंत्रता संग्राम: यह संघर्ष, जिसे 1857 के महान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था।

- सिपाही संरचना: ब्रिटिश भारतीय सेना में 87% से अधिक भारतीय थे, जिन्हें गंभीर भेदभाव और असमानताओं का सामना करना पड़ा।

- विद्रोह के मूल कारण:

- सैन्य असंतोष: सैनिकों को असमान वेतन, सीमित पदोन्नति के अवसरों और भत्ते से वंचित रहना पड़ा।

- धार्मिक असंवेदनशीलता: पशु चर्बी से बने कारतूसों के प्रचलन से हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का अपमान हुआ।

- आर्थिक कठिनाई: भारी कराधान, पारंपरिक शिल्प का पतन और बढ़ती बेरोजगारी ने असंतोष को बढ़ावा दिया।

- राजनीतिक शिकायतें: भारतीय राज्यों के विलय और दमनकारी कानूनों ने व्यापक अशांति को बढ़ावा दिया।

- विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के विद्रोह के साथ हुई।

- 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर विद्रोह कर दिया और बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया।

- विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया और बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया, जो विद्रोह में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

- यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार और बरेली सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया, जिसमें सिपाहियों, किसानों, जमींदारों और क्षेत्रीय शासकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया।

1859 तक विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया और सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। विद्रोह के बाद, सेना में भारतीयों का प्रतिनिधित्व काफी कम हो गया और दमनकारी नीतियाँ तेज़ हो गईं, जिससे आने वाले वर्षों में नस्लीय भेदभाव और कठोर शासन की विरासत को बढ़ावा मिला।

टीपू सुल्तान और आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-1799)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से टीपू सुल्तान, हैदर अली और एंग्लो-मैसूर युद्धों को हटा दिए जाने से भारत के औपनिवेशिक इतिहास में उनके महत्व के बारे में चर्चा शुरू हो गई है।

चाबी छीनना

- टीपू सुल्तान और हैदर अली ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- एंग्लो-मैसूर युद्ध मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्रमुख संघर्ष थे।

अतिरिक्त विवरण

- हैदर अली का उदय: हैदर अली ने मैसूर सेना में एक घुड़सवार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 1761 तक वह वास्तविक शासक बन गए, जिन्हें उनकी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था।

- सैन्य सुधार: उन्होंने पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया, फ्रांसीसी सहायता से हथियार कारखाने स्थापित किए, तथा घुड़सवार सेना और तोपखाने को बढ़ाया।

- प्रशासनिक नवाचार: हैदर अली ने एक नया कैलेंडर लागू किया, भूमि राजस्व सुधार किए, तथा फारसी शिलालेखों वाले सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले।

- शासन और उद्योग: उन्होंने शासन को सात विभागों में संगठित किया, रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया और कन्नमबाड़ी बांध के निर्माण की परिकल्पना की।

- फ्रांसीसी गठबंधन: फ्रांस के साथ उनके मजबूत संबंधों ने एंग्लो-फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के दौरान अंग्रेजों को चिंतित कर दिया।

- तकनीकी उन्नति: हैदर ने लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेट का उपयोग किया, जिसने बाद में अंग्रेजों को अपने स्वयं के कांग्रेव रॉकेट विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

- नैतिक शासन: उन्होंने शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाकर नैतिक अनुशासन लागू किया।

- धार्मिक नीति: एक कट्टर मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने हिंदू मंदिरों और मठों का संरक्षण किया, हालांकि कुछ क्षेत्रों में असहिष्णुता के लिए उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा।

एंग्लो-मैसूर युद्धों के बारे में

- प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69): हैदर अली के विरुद्ध ब्रिटिश, मराठों और निज़ाम का गठबंधन बना, जो मराठों को बेअसर करने और निज़ाम का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा, जिसके परिणामस्वरूप मद्रास की संधि (1769) हुई, जिसने यथास्थिति बहाल कर दी।

- द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84): मद्रास की संधि के ब्रिटिश उल्लंघन से प्रेरित होकर, हैदर ने मराठों और निज़ाम के साथ गठबंधन किया। प्रमुख विजयों में अर्काट पर कब्ज़ा शामिल था, लेकिन 1782 में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टीपू सुल्तान ने प्रतिरोध जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप मंगलौर की संधि (1784) हुई।

- तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92): टीपू द्वारा ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर आक्रमण के कारण, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने एक समन्वित अभियान चलाया। श्रीरंगपट्टनम की संधि (1792) के तहत टीपू द्वारा अपना आधा क्षेत्र सौंपने और ₹3 करोड़ का भुगतान करने के साथ यह संघर्ष समाप्त हुआ।

- चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799): वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश रणनीति का उद्देश्य टीपू सुल्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना था। अंततः 4 मई, 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, जिससे दक्षिण भारत में मूल निवासियों के प्रतिरोध का अंत हो गया।

युद्धों के बाद

- प्रतिरोध का पतन: टीपू सुल्तान की मृत्यु ने दक्षिण में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित सैन्य विरोध के अंत का संकेत दिया।

- ब्रिटिश नियंत्रण: सहायक गठबंधन के तहत वोडेयारों को कठपुतली शासकों के रूप में पुनः स्थापित किया गया, जबकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया।

- प्रादेशिक विभाजन: निज़ाम को गूटी और गुर्रमकोंडा प्राप्त हुआ, क्योंकि मराठों ने ब्रिटिश भूमि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

- प्रशासनिक परिवर्तन: कथित कुशासन के कारण 1831 में मैसूर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा संवैधानिक राजतंत्र के तहत इसे वाडेयारों को पुनः सौंप दिया गया।

एंग्लो-मैसूर युद्ध इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे स्थानीय प्रतिरोध, आधुनिकीकरण और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से, औपनिवेशिक शक्तियों को चुनौती दे सकता था। टीपू सुल्तान द्वारा सैन्य रॉकेट विज्ञान में की गई प्रगति का बाद में अंग्रेजों ने अध्ययन किया और उसे अपनी सैन्य रणनीतियों में अपनाया।

प्राचीन बंदरगाह मछलीपट्टनम का बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार होने वाला है

चर्चा में क्यों?

भारत के पूर्वी तट पर स्थित ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम, एक आधुनिक ग्रीनफील्ड बंदरगाह की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो इसकी समुद्री विरासत को बढ़ाने के लिए तैयार है।

चाबी छीनना

- मछलीपट्टनम लगभग 1,700 वर्षों से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहा है।

- नये बंदरगाह विकास का उद्देश्य समुद्री व्यापार में शहर के ऐतिहासिक महत्व को पुनर्स्थापित करना है।

- ऐतिहासिक संबंधों में रोम और दक्षिण-पूर्व एशिया तक के क्षेत्रों के साथ व्यापार शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- वैकल्पिक नाम: मछलीपट्टनम को मसुलीपट्टनम, मैसोलिया और मंजरीका जैसे नामों से भी जाना जाता है।

- भौगोलिक स्थिति: यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, दक्षिण-पूर्वी कोरोमंडल तट पर, अमरावती से लगभग 70 किमी पूर्व में स्थित है।

- ऐतिहासिक महत्व: लगभग 1,700 वर्षों तक इसने समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा विभिन्न वैश्विक व्यापारियों को आपस में जोड़ा।

- वैश्विक व्यापार संबंध: यह बंदरगाह रोम, अरब, फारस और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित करता था, जो मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले मलमल वस्त्रों के निर्यात के लिए जाने जाते थे।

- सांस्कृतिक योगदान: कलमकारी कला के लिए उल्लेखनीय, जिसमें हाथ से चित्रित या ब्लॉक-मुद्रित वस्त्र डिजाइन शामिल हैं।

- राजवंशीय बंदरगाह उपयोग:

- सातवाहन (प्रथम ईसा पूर्व - द्वितीय ईसवी): एक महत्वपूर्ण व्यापार प्रवेशद्वार के रूप में उपयोग किया जाता था।

- विष्णुकुंडिन (4वीं-6वीं ई.): व्यापार से प्राप्त धन से बौद्ध स्मारकों के निर्माण में सहायता मिली, जैसे नागार्जुनकोंडा।

- कुतुब शाही (16वीं-17वीं ई.): इसे हीरे, मलमल और कलमकारी के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया।

- हैदराबाद के निज़ाम (18वीं शताब्दी): अंग्रेजों को आंशिक हस्तांतरण तक बंदरगाह का प्रबंधन करते रहे।

- प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख: मछलीपट्टनम का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है और टॉलेमी के जियोग्राफिया में इसे मैसोलोस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- औपनिवेशिक भागीदारी:

- डचों ने 17वीं शताब्दी में एक किले का निर्माण कराया था।

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में बंगाल की खाड़ी में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जिसके बाद बंदरगाह का स्वामित्व फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश के बीच बदलता रहा, जब तक कि 1759 में ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत नहीं हो गया।

- बंदरगाह का पतन:

- लंगर डालने संबंधी समस्याओं के कारण यह बड़े जहाजों के लिए अनुपयुक्त हो गया, जिसके कारण इसे समुद्र से 5 मील दूर लंगर डालना पड़ता था।

- 1779 में आए विनाशकारी चक्रवात से भारी तबाही हुई और जान-माल की हानि हुई।

- ब्रिटिश शासन के तहत व्यापार मद्रास (चेन्नई) और विशाखापत्तनम में स्थानांतरित हो गया, जिससे व्यापार में गिरावट आई।

- स्वतंत्रता के बाद का दावा: 1947 में, हैदराबाद के 7वें निज़ाम ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के लिए समुद्र तक पहुंच हेतु बंदरगाह को पुनः प्राप्त करने की मांग की।

- आधुनिक पुनरुद्धार: मंगिनापुडी में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका परिचालन लक्ष्य 2026 निर्धारित किया गया है।

मछलीपट्टनम को एक आधुनिक बंदरगाह के रूप में पुनर्जीवित करने से इसके ऐतिहासिक समुद्री महत्व को पुनः स्थापित करने तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

समाचार में साहित्य: तिरुक्कुरल

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तिरुक्कुरल को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने और तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक प्रमुख संगठन की स्थापना के महत्व पर बल दिया है।

चाबी छीनना

- तिरुक्कुरल एक शास्त्रीय तमिल साहित्यिक कृति है जिसमें 1,330 दोहे (कुराल) हैं, जिनमें से प्रत्येक सात शब्दों से बना है।

- यह अपने सार्वभौमिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और नैतिक मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध है जो समय और संस्कृति से परे हैं।

- परंपरागत रूप से वल्लुवर को इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन इस ग्रंथ की तिथि के बारे में विवाद है, विद्वानों का मानना है कि इसकी रचना 300 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच हुई थी।

अतिरिक्त विवरण

- घटक:तिरुक्कुरल को तीन प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है:

- आराम (सद्गुण / धर्म): व्यक्तिगत नैतिकता, अहिंसा और नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा सत्य, दान, आत्म-नियंत्रण और करुणा जैसे मूल्यों पर जोर देता है।

- पोरुल (धन / अर्थ): शासन, न्याय, कराधान, युद्ध, कूटनीति और प्रशासन सहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को संबोधित करता है।

- इनबाम (प्रेम / काम): मानवीय भावनाओं और व्यक्तिगत संबंधों, विशेष रूप से रोमांस और घरेलू जीवन के विषयों का अन्वेषण करता है।

- मुख्य विशेषताएं: तिरुक्कुरल अहिंसा, आत्म-संयम और आतिथ्य जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही शिक्षा, मित्रता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक विषयों पर भी ध्यान देता है।

- सांस्कृतिक श्रद्धा: इसे अक्सर "तमिल वेद" और "दिव्य पुस्तक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इसके नैतिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है।

- साहित्यिक गुण: अपनी संक्षिप्तता, स्पष्टता और दार्शनिक गहराई के कारण यह व्यापक रूप से सुलभ और प्रशंसनीय है।

तिरुक्कुरल तमिल साहित्य और नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें गहन शिक्षाएं समाहित हैं जो समकालीन समाज में प्रासंगिक बनी हुई हैं।

बैक2बेसिक्स: संगम साहित्य

संगम साहित्य, संगम काल में रचित तमिल ग्रंथों के प्राचीन संग्रह को संदर्भित करता है, जिसका काल पारंपरिक रूप से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। "संगम" शब्द का अर्थ "सभा" या "अकादमी" है, जो पांड्य राजाओं द्वारा प्रायोजित तमिल कवियों की सभाओं को दर्शाता है।

ऐतिहासिक संदर्भ

- परंपरा के अनुसार, तीन संगम थे:

- प्रथम संगम (मदुरै): कोई ज्ञात साहित्यिक कृति नहीं बची है।

- दूसरा संगम (कपादपुरम): केवल तोलकाप्पियम (व्याकरण और काव्यशास्त्र) बच गया है।

- तृतीय संगम (मदुरै): अधिकांश जीवित संगम साहित्य का स्रोत।

प्रकृति और सामग्री

- साहित्यिक रूप: शास्त्रीय तमिल कविता में लिखा गया, जिसमें व्यापार जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को प्रतिबिंबित किया गया।

- सामाजिक अंतर्दृष्टि: प्राचीन तमिल समाज का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

- प्रमुख ग्रंथ:इसमें प्राचीनतम तमिल व्याकरण और काव्य सिद्धांत पर आधारित कार्य शामिल हैं, जैसे:

- एट्टुथोगाई (आठ संकलन): लघु कविताओं का संग्रह।

- पट्टुपट्टू (टेन आइडिल्स): लंबी कथात्मक कविताएँ।

- पदिनेनकिलकनक्कु (अठारह लघु रचनाएँ): नैतिकता और सदाचार पर केंद्रित शिक्षाप्रद ग्रंथ।

- तीन महाकाव्य: शिलप्पादिकारम, मणिमेकलै, और शिवगा सिंदामणि: बाद में संकलित लेकिन संगम विषयों से प्रभावित।

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 'भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य' को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है।

चाबी छीनना

- मराठा सैन्य परिदृश्य 17वीं से 19वीं शताब्दी ई. तक के हैं।

- इस नेटवर्क में बारह महत्वपूर्ण किले शामिल हैं जो मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं।

- ये किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं।

अतिरिक्त विवरण

- किलों की सूची:बारह किलों में शामिल हैं:

- साल्हेर

- शिवनेरी

- लोहगढ़

- खंडेरी

- रायगढ़

- राजगढ़

- प्रतापगढ़

- सुवर्णदुर्ग

- पन्हाला

- विजयदुर्ग

- सिंधुदुर्ग

- जिंजी किला

- संरक्षित स्थिति: इनमें से कई किले संरक्षित हैं, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं, जबकि सलहेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़ महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित हैं।

- भौगोलिक विविधता:किले विभिन्न भूभागों में स्थित हैं:

- पहाड़ी किले: साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी।

- पहाड़ी-वन किला: घने जंगल के बीच बसा एक किला।

- पहाड़ी-पठार किला: एक पठारी पहाड़ी पर स्थित किला।

- तटीय किला: तटरेखा के किनारे स्थित।

- द्वीपीय किले: खंडेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग, जो समुद्र से घिरे हैं।

संक्षेप में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मराठा सैन्य परिदृश्यों का शामिल होना मराठा साम्राज्य के ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला की चमक को उजागर करता है, तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा पांच साल बाद फिर शुरू

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी और भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव के कारण पांच साल के अंतराल के बाद, कैलाश-मानसरोवर यात्रा 2025 में फिर से शुरू हो गई है। इस वर्ष, विदेश मंत्रालय ने यात्रा के लिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया है।

चाबी छीनना

- इस यात्रा में 50 तीर्थयात्रियों के पांच जत्थे उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा कर रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त, 50 तीर्थयात्रियों के 10 जत्थे सिक्किम के नाथू ला दर्रे से होकर जा रहे हैं।

अतिरिक्त विवरण

- कैलाश पर्वत: तिब्बत के न्गारी प्रान्त में 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म , बौद्ध धर्म , जैन धर्म और तिब्बती बोन परंपराओं सहित कई धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

- आध्यात्मिक महत्व: हिंदू इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं, जैन इसे अपने पहले नेता के ज्ञान का स्थान मानते हैं, बौद्ध इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं, जबकि बॉन अनुयायियों का मानना है कि यह आकाश देवी सिपाईमेन का घर है।

- दो पवित्र झीलें, मानसरोवर (मीठे पानी की) और राक्षसताल (खारे पानी की), पर्वत के दक्षिण में स्थित हैं और इन आध्यात्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग हैं।

- कैलाश पर्वत चार प्रमुख नदियों का स्रोत है: ब्रह्मपुत्र , सिंधु , सतलुज और करनाली , जो इसके भौगोलिक महत्व को बढ़ाते हैं।

- कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा, जो कभी उन्नत आध्यात्मिक साधकों तक ही सीमित थी, 20वीं सदी के प्रारंभ में आम भारतीयों के लिए अधिक सुलभ हो गई, विशेषकर जब अंग्रेजों ने तिब्बत को अन्वेषण के लिए खोल दिया।

- 1905 में, जिला कलेक्टर चार्ल्स शेरिंग ने तीर्थयात्रा मार्ग में सुधार की वकालत की, जिससे हिंदू समुदाय में रुचि काफी बढ़ गई।

- 1930 के दशक तक, लगभग 730 भारतीय तीर्थयात्री प्रतिवर्ष इस यात्रा पर निकलते थे, लेकिन 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़ा करने के बाद राजनीतिक परिवर्तनों के कारण तीर्थयात्रा बंद हो गई।

- 1981 में यात्रा पुनः शुरू हुई, जिससे भारतीय तीर्थयात्री लिपुलेख के रास्ते वापस लौट सके।

- इस तीर्थयात्रा में मानसरोवर झील के चारों ओर 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा तथा कैलाश पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण पैदल यात्रा शामिल है।

- हाल के वर्षों में, बुनियादी ढांचे के विकास ने ट्रैकिंग को काफी आसान बना दिया है, जिससे ट्रैकिंग की दूरी कम हो गई है और मोटर योग्य सड़कें बन गई हैं।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ होना कई लोगों के लिए एक प्रिय आध्यात्मिक यात्रा की ओर वापसी का प्रतीक है, जो समय के साथ इस तीर्थयात्रा की सुगमता और महत्व में हो रही वृद्धि को दर्शाता है।

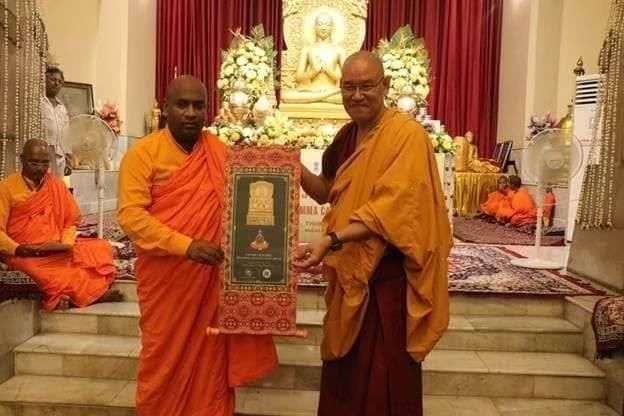

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) ने हाल ही में सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में आषाढ़ पूर्णिमा मनाई, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है।

चाबी छीनना

- यह उत्सव उस दिन की याद में मनाया जाता है जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था।

- यह प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, आमतौर पर जुलाई में।

अतिरिक्त विवरण

- पहला उपदेश: धर्मोपदेश, जिसे धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के पास सारनाथ में डियर पार्क (इसिपताना) में दिया गया था।

- मुख्य शिक्षाओं का परिचय: इस धर्मोपदेश में बौद्ध धर्म की आधारभूत शिक्षाओं का परिचय दिया गया, जिसमें चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग शामिल हैं ।

- संघ का गठन: बुद्ध के पांच पूर्व तपस्वी साथी - कौंडिन्य, भद्दिया, वप्पा, महानामा और अस्साजी - बौद्ध संघ के पहले भिक्षु बने।

- प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व: धर्म चक्र (धर्म का पहिया) "कानून के पहिये के घूमने" और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार का प्रतीक है।

- महत्व:

- यह वर्षा ऋतु के दौरान तीन महीने के मठवासी एकांतवास, वर्षा वासा की शुरुआत का प्रतीक है।

- इसे बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार माना जाता है।

- आधुनिक दिन का महत्व:

- भारत में, यह दिवस 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर के दीक्षाभूमि में डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की याद में मनाया जाता है।

- लाखों लोग बौद्ध मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और जाति-आधारित भेदभाव को त्यागने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं।

- वैश्विक अवलोकन: यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जिसमें श्रीलंका में एसाला पोया, थाईलैंड में असन्हा बुचा और भारत में आषाढ़ पूर्णिमा शामिल हैं।

पेनिको का प्राचीन शहर

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

पुरातत्वविदों ने हाल ही में पेरू में पेनिको नामक एक उल्लेखनीय 3,500 वर्ष पुराने शहर की खोज की है, जिससे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है।

चाबी छीनना

- पेनिको एक खोया हुआ शहर है जिसका इतिहास लगभग 1,800 से 1,500 ईसा पूर्व का है।

- यह पेरू के लीमा से लगभग 200 किमी उत्तर में 600 मीटर (1,970 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।

- यह शहर कैरल समाज का विस्तार माना जाता है, जो अमेरिका की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक संदर्भ: पेनिको कैरल के पास स्थित है, जिसकी स्थापना लगभग 3,000 ईसा पूर्व सुपे घाटी में हुई थी, जो इसके ऐतिहासिक महत्व पर बल देता है।

- वास्तुकला संबंधी निष्कर्ष: शोधकर्ताओं ने 18 संरचनाओं की पहचान की है, जिनमें अनुष्ठानिक मंदिर और आवासीय परिसर शामिल हैं।

- सेंट्रल प्लाजा: अपनी मूर्तिकला नक्काशी के लिए उल्लेखनीय है, विशेष रूप से पुटुतु, जो एक शंख तुरही है, के चित्रण के लिए।

- सांस्कृतिक कलाकृतियाँ: मानव और पशुओं की मिट्टी की मूर्तियाँ, अनुष्ठान संबंधी वस्तुएँ, तथा मोतियों और समुद्री सीपियों से बने जटिल हार पाए गए।

- रणनीतिक स्थान: शहर की संरचनाओं की ऊंचाई से पता चलता है कि बसने वालों ने प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के साथ-साथ अपनी इमारतों की दृश्यता और महत्व को बढ़ाने के लिए इस स्थान को चुना था।

- व्यापार केंद्र: पेनिको संभवतः प्रारंभिक प्रशांत तट समुदायों और एंडीज और अमेज़न बेसिन के समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कड़ी के रूप में कार्य करता था।

पेनिको की खोज न केवल प्राचीन समाजों की स्थापत्य कला और सांस्कृतिक प्रगति पर प्रकाश डालती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक सभ्यताओं के अंतर्संबंधों को भी उजागर करती है।

शीश महल का जीर्णोद्धार

चर्चा में क्यों?

उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित मुगलकालीन ऐतिहासिक महल शीश महल का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है और इसका अनावरण केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री द्वारा किया गया।

चाबी छीनना

- इसका निर्माण 1653 में मुगल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी इज़्ज़-उन-निशा बेगम द्वारा किया गया था।

- कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग की तर्ज पर निर्मित यह स्थान एक शाही विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है।

- मूलतः ईंटों और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, इसमें विशिष्ट वास्तुशिल्पीय तत्व मौजूद हैं।

- उल्लेखनीय ऐतिहासिक महत्व, जिसमें 1658 में औरंगजेब का राज्याभिषेक भी शामिल है।

- 1983 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, तथा एएसआई द्वारा इसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं।

अतिरिक्त विवरण

- निर्माण विवरण: महल में पूर्व और पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार हैं, जो एक केंद्रीय हॉल की ओर जाते हैं जिसके दोनों ओर खंड बने हैं। मुख्य भवन में एक जलमार्ग वाली बारादरी है।

- कलात्मक महत्व: अच्छी तरह से संरक्षित कक्षों में कांगड़ा और राजस्थानी कलम की शैलियों में दर्पण कार्य और चित्रकारी प्रदर्शित है, जिसमें केशव, सूरदास और बिहारी की काव्य कृतियों को दर्शाया गया है।

- ऐसा माना जाता है कि निकटवर्ती लाल बलुआ पत्थर की संरचना हमाम (सार्वजनिक स्नानागार) के रूप में कार्य करती थी।

शीश महल का जीर्णोद्धार न केवल मुगल वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण नमूने को पुनर्जीवित करता है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाता है।

चौताल के बारे में

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो में पारंपरिक भोजपुरी चौताल के प्रदर्शन के साथ स्वागत किया गया, जिसमें इसके सांस्कृतिक महत्व और संगीत विरासत पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- चौताल: 12 तालों से बना एक लयबद्ध ढाँचा।

- प्रयोग: आमतौर पर ध्रुपद और धमार गायन और वाद्य प्रदर्शन शैलियों के साथ प्रयोग किया जाता है।

- संबंध: उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेषकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से गहरा संबंध।

अतिरिक्त विवरण

- नाम का अर्थ: "चौताल" शब्द का अर्थ "चार ताली" है, जो इसके संरचनात्मक विभाजन को संदर्भित करता है।

- विभाग संरचना:

- एक दृष्टिकोण से पता चलता है कि इसमें 4, 4, 2 और 2 मात्राओं के पैटर्न वाले चार विभाग होते हैं।

- एक अन्य दृष्टिकोण इसकी संरचना को एकताल के समान बताता है, तथा यह प्रस्तावित करता है कि इसमें दो-दो मात्राओं वाले छह विभाग हैं।

- पखावज परंपरा: चौताल पखावज से जुड़ा हुआ है, जो इसकी भारी और शक्तिशाली प्रदर्शन शैली को प्रभावित करता है, जो तबले की नाजुक शैली के विपरीत है।

इस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत में चौताल के महत्व की पुष्टि की गई तथा इसके अद्वितीय लयात्मक गुणों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया।

अल्लूरी सीताराम राजू: एक क्रांतिकारी नेता

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू से प्रेरणा लेते हुए द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया है, तथा उनके आदर्शों पर जोर दिया है।

चाबी छीनना

- अल्लूरी सीताराम राजू एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

- 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जन्मे, उन्होंने 1922 के रम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया।

- वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़े और उन्होंने दमनकारी 1882 मद्रास वन अधिनियम का विरोध किया।

अतिरिक्त विवरण

- रम्पा विद्रोह: यह विद्रोह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें राजू ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करते हुए आदिवासियों और किसानों को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ संगठित किया।

- उपनाम: अपने वीरतापूर्ण कार्यों और नेतृत्व के कारण उन्हें प्यार से "मन्यम वीरुडु" (जंगल का हीरो) के नाम से जाना जाता था।

- विरासत: 1922 के आरंभ में आंदोलन के दमन के बावजूद, राजू के प्रयासों ने आदिवासी समुदायों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।

- लम्बे प्रतिरोध के बाद, 1924 में उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, तथा उनकी समाधि विशाखापत्तनम के निकट कृष्णदेवीपेटा में बनाई गई।

अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के विरुद्ध अल्लूरी सीताराम राजू के वीरतापूर्ण संघर्ष को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार ने गुरिल्ला युद्ध में उनकी रणनीतिक दक्षता को स्वीकार किया, जिसके कारण उनके आंदोलन को दबाने के लिए भारी खर्च किया गया, जिससे उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक दुर्जेय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया।

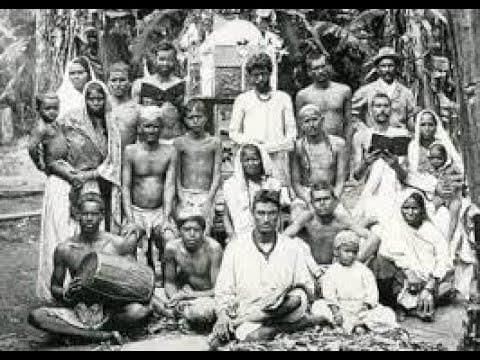

गिरमिटिया कौन हैं?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में बोलते हुए गिरमिटिया लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की - ये 19वीं सदी के गिरमिटिया भारतीय मजदूर थे, जिन्होंने भारत-कैरिबियन संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चाबी छीनना

- "गिरमिटिया" शब्द की उत्पत्ति "गिरमिट" से हुई है, जो भारतीय मजदूरों द्वारा "एग्रीमेंट" शब्द का गलत उच्चारण है।

- अधिकांश गिरमिटिया पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, जो गरीबी और अकाल से प्रभावित क्षेत्र थे।

अतिरिक्त विवरण

- मजदूरों की उत्पत्ति: अधिकांश गिरमिटिया गरीब क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से भर्ती किये गये थे।

- भाषा और समुदाय: वे मुख्य रूप से भोजपुरी, अवधी या हिंदी बोलते थे और कृषि प्रधान जाति से थे।

- भर्ती एजेंटों की भूमिका: अर्काटिस के नाम से जाने जाने वाले एजेंट, मजदूरों को अच्छी मजदूरी का वादा करके लुभाते थे, तथा अक्सर बागान कार्य की कठोर वास्तविकताओं को छिपाते थे।

- प्रवास का स्तर और दायरा: 1834 और 1920 के बीच 1.2 मिलियन से अधिक भारतीयों को मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका और सूरीनाम सहित ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा गया।

- विदेशों में सांस्कृतिक निरंतरता: अपने न्यूनतम सामान के बावजूद, गिरमिटिया लोगों ने भारतीय भाषाओं, धार्मिक प्रथाओं और कैरिबियन में रामलीला जैसी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को संरक्षित रखा।

बंधुआ मजदूरी प्रणाली: गुलामी का एक नया रूप

- उन्मूलन के बाद श्रम की आवश्यकता: 1834 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद, अंग्रेजों ने बागान श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय अनुबंधित श्रम प्रणाली की स्थापना की।

- अनुबंध की शर्तें और वास्तविकता: यद्यपि अनुबंध पांच वर्ष तक चलने वाले थे, लेकिन श्रमिकों को अक्सर गुमराह किया जाता था, उन्हें खराब कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता था, तथा नियोक्ता बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था।

- आवागमन का अपराधीकरण: यदि श्रमिक बिना उचित दस्तावेज के बागान के बाहर पाए जाते हैं तो उन्हें आवारागर्दी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है।

- दंडात्मक वेतन कटौती: दोहरी कटौती प्रणाली, जिसमें एक दिन की अनुपस्थिति के लिए दो दिन का वेतन काट लिया जाता था, श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण का उदाहरण है।

- वेतन रोकना: नियोक्ता अक्सर वेतन रोक लेते हैं, जिससे प्रत्यावर्तन में देरी होती है और श्रमिक आर्थिक निर्भरता में फंस जाते हैं।

- लैंगिक शोषण: जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए लाई गई महिलाओं को वेतन में भेदभाव और यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

- इतिहासकारों द्वारा आलोचना: जबकि औपनिवेशिक शासकों ने इसे "महान प्रयोग" कहा था, इतिहासकार ह्यू टिंकर ने 1974 में अपने कार्य में इसे "दासता की एक नई प्रणाली" कहा था।

गांधीजी का गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध अभियान

- प्रारंभिक विरोध: महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कानूनी कार्य के दौरान अनुबंधित श्रम प्रणाली के दुरुपयोग को देखने के बाद इसका विरोध किया।

- मालवीय का अवरुद्ध प्रयास: 1917 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्मूलन के लिए एक विधेयक पेश करने का प्रयास किया, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

- विरोध रणनीति: गांधीजी ने समर्थन जुटाने के लिए प्रेस, सार्वजनिक बैठकों और नैतिक वकालत का लाभ उठाते हुए अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया।

- अंग्रेजों से जुड़ाव: गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मुलाकात की और इस प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय नेताओं को एकजुट किया।

- अंततः, उन्मूलन: जनता के दबाव के कारण 31 जुलाई 1917 को अनुबंधित श्रम को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया।

- नैतिक महत्व: गांधीजी ने बाद में अपनी पुस्तक ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’ में लिखा कि यह विजय अहिंसक विरोध के माध्यम से भारत की नैतिक जागृति का प्रतिनिधित्व करती है।

संक्षेप में, गिरमिटिया लोगों की विरासत भारतीय प्रवास और श्रम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को प्रतिबिंबित करती है, जो उन लोगों के संघर्ष और दृढ़ता को उजागर करती है जिन्होंने कैरिबियन के सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान दिया।

संथाल विद्रोह की 170वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

झारखंड में 30 जून 1855 को हुए संथाल विद्रोह की 170वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'हूल' दिवस मनाया गया।

चाबी छीनना

- संथाल हुल को भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे प्रारंभिक संगठित विद्रोहों में से एक माना जाता है।

- विद्रोह के प्रमुख नेताओं में सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव मुर्मू और बहनें फूलो और झानो शामिल थीं।

- यह विद्रोह मुख्यतः धार्मिक या अभिजात्य राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय जनजातीय एकता और कृषि संबंधी मुद्दों पर केंद्रित था।

अतिरिक्त विवरण

- अवलोकन: संथाल हुल वर्तमान झारखंड में शुरू हुआ और इसे प्रतिवर्ष हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- विद्रोह के कारण:

- जमींदारों द्वारा शोषण: इस विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारी प्रथा और आदिवासी समुदायों का शोषण करने वाले साहूकारों का विरोध किया गया।

- दामिन-ए-कोह नीति: 1832 में लागू की गई इस नीति का उद्देश्य राजमहल पहाड़ियों में संथालों को पुनर्स्थापित करना था, जिसके परिणामस्वरूप भूमि हस्तांतरण और जबरन श्रम को बढ़ावा मिला।

- दमन के उपाय: अंग्रेजों ने 10 नवम्बर 1855 को मार्शल लॉ लागू कर दिया और आधुनिक आग्नेयास्त्रों और युद्ध हाथियों का उपयोग करके 3 जनवरी 1856 तक विद्रोह को कुचल दिया।

- इस विद्रोह ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (1876) और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) सहित प्रमुख विधायी परिवर्तनों को प्रेरित किया, जिनका उद्देश्य जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करना था।

संथाल विद्रोह की विरासत महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि संथाल अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहता है, और वे संथाली भाषा को संरक्षित करने के लिए 'ओल चिकी' लिपि का उपयोग करना जारी रखते हैं।

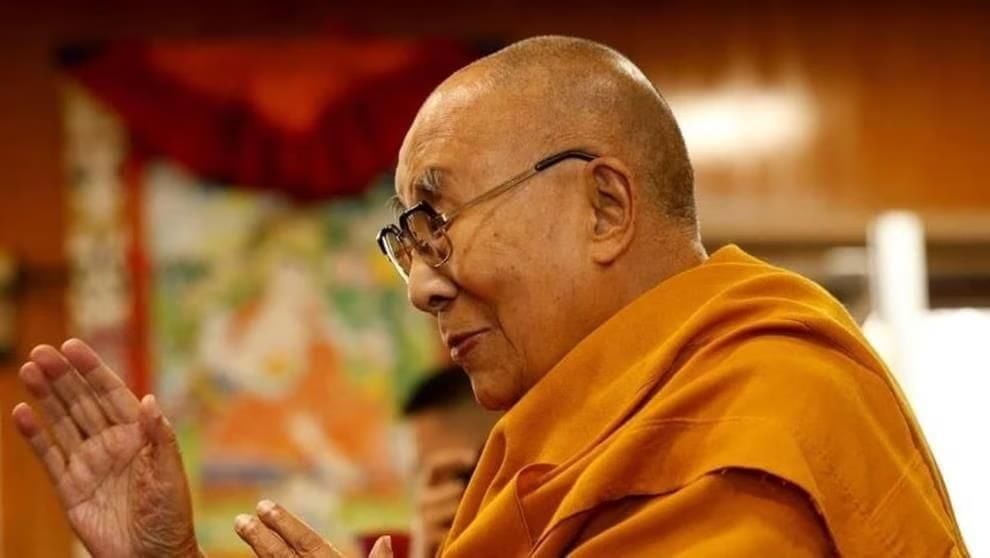

दलाई लामा और उनका पुनर्जन्म

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

14वें दलाई लामा, जो 6 जुलाई 2025 को 90 वर्ष के हो जाएंगे, ने हाल ही में दोहराया है कि दलाई लामा की वंशावली कायम रहेगी, जो इस आध्यात्मिक पद के भविष्य के संबंध में चीन द्वारा अपनाए गए रुख को सीधे तौर पर चुनौती देता है।

चाबी छीनना

- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख परंपरा गेलुग स्कूल के आध्यात्मिक नेता हैं।

- "दलाई लामा" की उपाधि, जिसका अर्थ है "ज्ञान का सागर", पहली बार 16वीं शताब्दी में मंगोल शासक अल्तान खान द्वारा प्रदान की गई थी।

अतिरिक्त विवरण

- भूमिका: दलाई लामा को करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है, जो मानव रूप में प्रकट हुए हैं।

- तेनजिन ग्यात्सो: 14वें दलाई लामा का जन्म 1935 में तिब्बत के तकत्सेर में हुआ था और उन्हें 1939 में मान्यता दी गई थी, तथा 1940 में उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया था।

- भारत में निर्वासन: चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद, दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण मांगी, जहां उन्होंने धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना की।

- राजनीतिक परिवर्तन: 2011 में, उन्होंने अपने आध्यात्मिक नेतृत्व को बनाए रखते हुए, निर्वासित तिब्बती संसद (टीपीआईई) के एक निर्वाचित नेता को राजनीतिक अधिकार हस्तांतरित कर दिया।

- वैश्विक शांति समर्थक: अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वे अंतर-धार्मिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के प्रबल समर्थक हैं।

तिब्बती बौद्ध धर्म पर मुख्य नोट्स

- धर्मशास्त्र: तिब्बती बौद्ध धर्म में महायान दर्शन, तांत्रिक (वज्रयान) अनुष्ठान और बॉन परम्पराओं का मिश्रण है।

- प्रमुख स्कूल: इसमें चार स्कूल शामिल हैं - न्यिंगमा, काग्यू, साक्या और गेलुग - जहां गेलुग स्कूल की स्थापना 14वीं शताब्दी में जे त्सोंगखापा ने की थी।

- पुनर्जन्म प्रणाली: तुल्कु प्रणाली में पंचेन लामा और करमापा जैसे नेता शामिल हैं, जिन्हें पुनर्जन्म वाले शिक्षक माना जाता है।

- पाठ्य आधार: मुख्य ग्रंथों में कांग्युर (बुद्ध की शिक्षाएं) और तेंग्युर (विद्वतापूर्ण टिप्पणियां) शामिल हैं।

- ध्यान परम्पराएँ: उल्लेखनीय प्रथाओं में ज़ोग्चेन और महामुद्रा शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मन की वास्तविक प्रकृति का एहसास करना है।

- संस्थागत विरासत: ड्रेपुंग, गंडेन और ताशी ल्हुनपो जैसे मठ शिक्षा और अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

- वैश्विक प्रभाव: तिब्बती बौद्ध धर्म हिमालय में फल-फूल रहा है और पश्चिमी देशों में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on History, Art and Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): July 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. मनसा देवी मंदिर का महत्व क्या है? |  |

| 2. पैठणी साड़ियों की विशेषताएँ क्या हैं? |  |

| 3. दिव्या देशमुख को शतरंज विश्व चैंपियन बनने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता थी? |  |

| 4. चोल विरासत से क्या सबक सीखे जा सकते हैं? |  |

| 5. पाइका विद्रोह विवाद के राजनीतिक प्रभाव क्या हैं? |  |