Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) Part 2: August 2025 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

जीएस3/पर्यावरण

राइसोटोप परियोजना

चर्चा में क्यों?

दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सहयोग से गैंडों के अवैध शिकार की ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए राइजोटोप परियोजना शुरू की है।

चाबी छीनना

- लॉन्च तिथि: परियोजना की अवधारणा 2021 में शुरू हुई और औपचारिक रूप से जुलाई 2024 में लॉन्च की गई।

- प्राथमिक उद्देश्य: गैंडे के सींगों को पता लगाने योग्य और अवैध व्यापार के लिए अनुपयुक्त बनाकर गैंडे के अवैध शिकार को रोकना।

- पायलट स्थल: दक्षिण अफ्रीका में वॉटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व को पायलट स्थल के रूप में नामित किया गया है।

- कार्यान्वयन: परीक्षण चरण के भाग के रूप में 20 गैंडों को रेडियोआइसोटोप (विशिष्ट आइसोटोप विवरण अज्ञात हैं) इंजेक्ट किया गया है।

आइसोटोप टैगिंग कैसे काम करती है?

- आइसोटोप मूल बातें: यह परियोजना रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करती है जो अपने क्षय प्रक्रिया के दौरान पता लगाने योग्य विकिरण उत्सर्जित करते हैं।

- इंजेक्शन विधि: आइसोटोप की कम खुराक को सुरक्षित रूप से डालने के लिए गैंडे के सींग में एक छोटा सा छेद किया जाता है।

- पता लगाने की प्रणाली: बंदरगाहों पर रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर 40 फुट के कंटेनरों के भीतर भी टैग किए गए हॉर्न की पहचान कर सकते हैं, जैसा कि 3डी-मुद्रित हॉर्न सिमुलेशन का उपयोग करके किए गए परीक्षणों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

महत्व

- सुरक्षा आश्वासन: गैंडों को कोई नुकसान नहीं देखा गया है; कोशिकावैज्ञानिक परीक्षणों से किसी कोशिकीय या शारीरिक क्षति की पुष्टि नहीं हुई है।

- अवैध व्यापार पर प्रभाव: टैग किए गए सींग अवैध मानव उपभोग के लिए पता लगाने योग्य और विषाक्त हो जाएंगे, जिससे अवैध शिकार की समस्या में काफी कमी आएगी।

इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल गैंडों की रक्षा करना है, बल्कि गैंडे के सींगों के अवैध व्यापार को भी रोकना है, जिससे यह वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण विकास बन गया है।

यूपीएससी 2019 प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है।

- 2. दो कूबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है।

- 3. एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1

- (b) केवल 2

- (c) केवल 1 और 3

- (घ) 1, 2 और 3

जीएस3/पर्यावरण

थार रेगिस्तान के पवन फार्मों में दुनिया की सबसे अधिक पक्षी मृत्यु दर दर्ज की गई

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में भारत के थार रेगिस्तान में पवन ऊर्जा फार्मों के बारे में चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं, जहाँ दुनिया में पक्षियों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। यह खोज नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती है।

चाबी छीनना

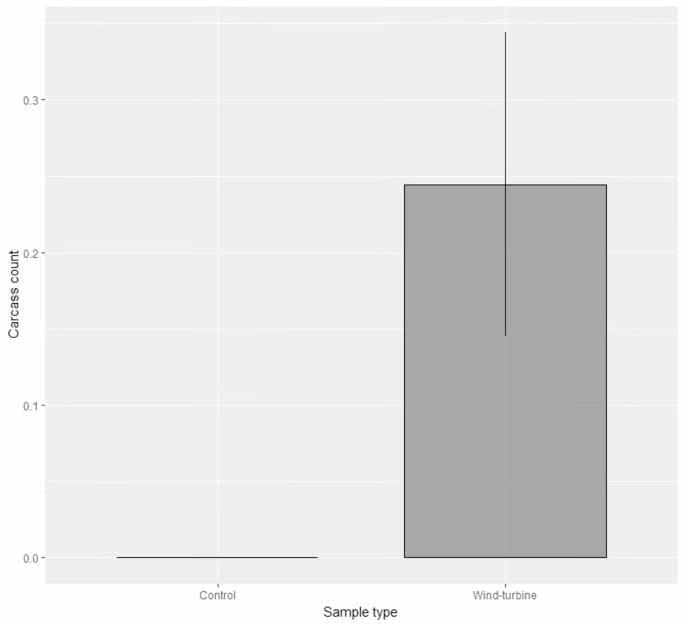

- थार रेगिस्तान के पवन फार्मों में प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में 4,464 पक्षियों की अनुमानित मृत्यु दर है।

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां विशेष रूप से खतरे में हैं।

- टर्बाइनों से दूर स्थित नियंत्रण स्थलों पर पक्षियों की मृत्यु शून्य दर्ज की गई, जिससे पक्षियों की मृत्यु में टर्बाइनों की भूमिका की पुष्टि हुई।

अतिरिक्त विवरण

- अध्ययन के बारे में: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए इस शोध में राजस्थान के जैसलमेर में 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 900 पवन टर्बाइनों और 270 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में सात बहु-मौसमी सर्वेक्षण शामिल थे, जिनमें चुनिंदा टर्बाइनों के आसपास 124 पक्षियों के शव पाए गए।

- खतरे में प्रजातियाँ: थार रेगिस्तान मध्य एशियाई उड़ान मार्ग का हिस्सा है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिकारी पक्षी, जिनका जीवनकाल लंबा होता है और जो धीरे-धीरे प्रजनन करते हैं, अपनी उड़ान के पैटर्न के कारण विशेष रूप से असुरक्षित हैं, जिससे टरबाइन ब्लेड से टकराने का खतरा बढ़ जाता है।

- प्रस्तावित शमन उपाय: दृश्यता के लिए ब्लेड पेंटिंग, प्रवास के मौसम के दौरान समयबद्ध शटडाउन, तथा ऊर्जा नियोजन के लिए एवियन सेंसिटिविटी टूल (एवीआईएसटीईपी) जैसे उपकरणों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक साइट आकलन जैसी रणनीतियों की सिफारिश की गई है।

- निष्कर्षों के बावजूद, वर्तमान नियम भारत में तटवर्ती पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अनिवार्य नहीं बनाते हैं, जो नियामक निरीक्षण में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

जैसे-जैसे भारत अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो भूमि-गहन कम है, उसे समुद्री जैव विविधता पर संभावित प्रभावों पर भी विचार करना होगा। देश का लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, लेकिन जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक आकलन को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

जीएस3/पर्यावरण

हिमालय में बार-बार होने वाली मानसून आपदाएँ - जलवायु परिवर्तन की कहानियों से परे

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे निचले हिमालयी राज्य वर्तमान मानसून के दौरान भीषण कटाव और अचानक बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हालाँकि आम धारणा अक्सर इन घटनाओं के लिए सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन को ज़िम्मेदार ठहराती है, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न और स्थानीय मानवीय गतिविधियों, जैसे अनियोजित निर्माण और भूमि के अनुचित उपयोग, पर विचार करना ज़रूरी है, जो आपदा की आशंका को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं।

चाबी छीनना

- हिमालयी क्षेत्र में गंभीर मौसम की घटनाएं बार-बार होती रहती हैं, जो प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं।

- ऐतिहासिक बाढ़ें जलवायु परिवर्तन से परे वर्तमान आपदाओं को समझने के लिए संदर्भ प्रदान करती हैं।

- अनियोजित विकास और पर्यटन के दबाव से बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- हिमालयी आपदाओं की ऐतिहासिक मिसालें: उल्लेखनीय घटनाओं में शामिल हैं:

- 2013 केदारनाथ बाढ़: अत्यधिक वर्षा के कारण हिमनद विस्फोट के कारण आई।

- 2011 उत्तरकाशी के निकट अस्सी गंगा बाढ़: परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ।

- 1970 और 1978 की बाढ़: भूस्खलन के कारण छोटी सहायक नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे जलस्तर में भारी वृद्धि हुई।

- 1880 हरसिल बाढ़: इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आकस्मिक बाढ़ घटना।

- संरचनात्मक और पर्यावरणीय कमजोरियाँ: हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और अस्थिर है, जो जल विज्ञान संबंधी चरम सीमाओं और भूकंपीय गतिविधि जैसे जोखिमों का सामना कर रहा है, जो मानवीय गतिविधियों से और भी जटिल हो जाता है:

- नदी तटों और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण।

- चार धाम यात्रा जैसे उपक्रमों से पर्यटन का दबाव बढ़ा।

- मौजूदा नियमों के बावजूद संवेदनशील क्षेत्रों में शहरी अतिक्रमण।

- राजनीतिक और प्रशासनिक कारक: मुद्दों में नौकरशाही की लापरवाही और भूमि उपयोग विनियमों का अप्रभावी प्रवर्तन शामिल है, जिसके कारण असुरक्षित विकास प्रथाएं उत्पन्न होती हैं।

निष्कर्षतः, नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए प्रतिक्रियात्मक आपदा राहत के बजाय सक्रिय, विज्ञान-आधारित भूमि-उपयोग नियोजन की आवश्यकता है, जो अनियंत्रित विकास की तुलना में पारिस्थितिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता हो। लचीले बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करने, पर्यटन को विनियमित करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र को स्थायी पर्वतीय शासन के एक मॉडल में बदलने में मदद मिल सकती है।

जीएस3/पर्यावरण

पल्मायरा ताड़ का पेड़

चर्चा में क्यों?

ओडिशा में पल्मायरा ताड़ के पेड़ अपने दोहरे लाभ के लिए उल्लेखनीय हैं: वे बिजली से संबंधित मौतों को कम करने में मदद करते हैं और दुबले मौसम के दौरान हाथियों के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत के रूप में काम करते हैं।

चाबी छीनना

- पामरा पाम, जिसे शुगर पाम, टोडी पाम या फैन पाम के नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल निवासी है, लेकिन भारत में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है।

- ये पेड़ मुख्यतः बीजों के माध्यम से विकसित होते हैं और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पनपते हैं, विशेष रूप से रेतीली और लाल मिट्टी में।

अतिरिक्त विवरण

- जलवायु परिस्थितियाँ: पल्मायरा ताड़ के पेड़ 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा वाले अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूल होते हैं तथा समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई तक उग सकते हैं।

- लाभ: ये पक्षियों, चमगादड़ों और वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं। इनका मीठा रस, जिसे ताड़ी कहते हैं, पुष्पगुच्छ के सिरे से प्राप्त होता है और एक लोकप्रिय स्थानीय पेय है।

- पामिरा ताड़ गुड़ ( गुड़ ) पारंपरिक गन्ना चीनी की तुलना में अधिक पौष्टिक है, जो इसे एक मूल्यवान उत्पाद बनाता है।

- भारतीय नादर समुदाय पारंपरिक रूप से पाल्मिरा ताड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए करता है, जिसमें भोजन, पेय पदार्थ, फर्नीचर और हस्तशिल्प शामिल हैं।

निष्कर्षतः, पल्माइरा ताड़ का पेड़ न केवल अपने पारिस्थितिक योगदान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीएस3/पर्यावरण

प्लास्टिक प्रदूषण स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है?

चर्चा में क्यों?

प्लास्टिक प्रदूषण को एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट के रूप में तेज़ी से पहचाना जा रहा है। हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में प्लास्टिक के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जो सिर्फ़ कचरा प्रबंधन से कहीं आगे एक व्यापक चिंता का विषय है।

चाबी छीनना

- वैश्विक वार्ता प्लास्टिक प्रदूषण पर बाध्यकारी संधि स्थापित करने में विफल रही, अब स्वास्थ्य प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- प्लास्टिक में 16,000 से अधिक रसायन होते हैं , जिनमें से अनेक अज्ञात स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।

- विभिन्न मानव ऊतकों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- वैश्विक प्लास्टिक संधि गतिरोध: यूएनईपी समर्थित प्रस्ताव के बावजूद, 180 देशों द्वारा संधि पर सहमत होने में असमर्थता अपशिष्ट बनाम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में गहरे मतभेदों को रेखांकित करती है।

- स्वास्थ्य पर प्रभाव: प्लास्टिक को गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से जोड़ा गया है, जिसमें थायरॉइड रोग और विभिन्न प्रकार के कैंसर शामिल हैं, तथा अध्ययनों से संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला का संकेत मिलता है।

- माइक्रोप्लास्टिक: 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक के रूप में परिभाषित, ये कण मानव रक्त और अन्य ऊतकों में पाए गए हैं, जिससे उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

- नीतिगत प्रतिक्रियाएँ: भारत जैसे देश एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इस मुद्दे को स्वास्थ्य संकट के बजाय मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन चुनौती के रूप में देखते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण पर चल रही बहस पर्यावरणीय और स्वास्थ्य, दोनों तरह के प्रभावों को संबोधित करने वाली व्यापक नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देती है। निर्णायक कार्रवाई करने में विफलता वैज्ञानिक प्रमाणों और राजनीतिक कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाती है, जिससे एक मज़बूत संधि की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाता है जिसमें उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को भी शामिल किया जाए।

जीएस3/पर्यावरण

स्लाईटआई शार्क क्या है?

चर्चा में क्यों?

पहली बार, वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में स्थित ग्रेट चागोस बैंक में स्लिटआई शार्क को देखा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है।

चाबी छीनना

- स्लाईटआई शार्क एक छोटे शरीर वाली प्रजाति है जो मुख्य रूप से इंडो-वेस्ट प्रशांत महासागर के तटीय जल में पाई जाती है।

- यह अपने वंश, लोक्सोडोन का एकमात्र सदस्य है, जो रेक्विम शार्क परिवार (कार्कारिनिडे) से संबंधित है।

अतिरिक्त विवरण

- वैज्ञानिक नाम: लोक्सोडोन मैक्रोरिनस

- विशिष्ट विशेषताएँ: इसका नाम इसकी अनोखी, पतली आँखों के कारण पड़ा है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कम रोशनी वाले वातावरण में भी दृष्टि को बेहतर बनाती हैं। यह अनुकूलन स्लिटआई शार्क को गहरे, कम रोशनी वाले पानी के साथ-साथ साफ और उथले क्षेत्रों में भी पनपने में सक्षम बनाता है।

- भौगोलिक वितरण: स्लिटआई शार्क भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागरों के उष्णकटिबंधीय जल में व्यापक रूप से वितरित है, जो 34 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जिबूती, मिस्र और कई अन्य सहित विभिन्न देशों के तटों के पास पाई जाती है।

- शारीरिक विशेषताएँ: इसका पतला शरीर, लंबा, पतला चेहरा, बड़ी आँखें और मुँह के कोनों पर छोटी-छोटी खाँचें होती हैं। स्लाइटआई शार्क लगभग 95 सेमी लंबी हो सकती है और इसके छोटे दाँत उभरे हुए सिरे और चिकने किनारे होते हैं। पृष्ठीय पंखों के बीच की लकीर या तो अनुपस्थित होती है या अल्पविकसित होती है।

- रंग: शार्क का शरीर धूसर और पेट सफ़ेद होता है, और इसके पंखों के किनारे हल्के होते हैं (जीवित अवस्था में पारदर्शी दिखाई देते हैं)। दुम और पहले पृष्ठीय पंखों के किनारे गहरे रंग के होते हैं।

- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार, स्लिटआई शार्क को निकट संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

यह अनूठी खोज ग्रेट चागोस बैंक की जैव विविधता और क्षेत्र में समुद्री संरक्षण प्रयासों के महत्व को उजागर करती है।

जीएस3/पर्यावरण

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व (एसटीआर) में एक बाघ मृत पाया गया। अधिकारियों का मानना है कि मौत का कारण बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष है।

चाबी छीनना

- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है।

- यह रिजर्व 2,133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तीन संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।

- इसमें महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ऊबड़-खाबड़ इलाका है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थान और भूगोल: यह अभ्यारण्य मध्य भारतीय भूदृश्य में सतपुड़ा पर्वतमाला का एक भाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। "सतपुड़ा" नाम, जिसका अर्थ है "सात तहें", नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक जलविभाजक के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है।

- संरक्षित क्षेत्र: इस अभ्यारण्य में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पचमढ़ी अभयारण्य।

- वनस्पति: एसटीआर एक मिश्रित पर्णपाती वन है, जिसमें मध्य भारतीय उच्चभूमि की विशिष्ट प्रजातियाँ, जैसे सागौन, बाँस और भारतीय आबनूस, पाई जाती हैं। यह हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियों और नीलगिरि क्षेत्र की 42 प्रजातियों का भी घर है।

- जीव-जंतु: यह अभ्यारण्य वन्यजीवों से समृद्ध है, जिनमें बाघ, तेंदुए, भालू, भारतीय गौर और सांभर हिरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ भारतीय मोर और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल जैसी विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

- इस क्षेत्र में 50 से अधिक शैलाश्रय भी हैं जो मानव विकास के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं, जिनका इतिहास 1,500 से 10,000 वर्ष पुराना है।

संक्षेप में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व न केवल बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मध्य भारत में जैव विविधता और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जीएस3/पर्यावरण

किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़: जम्मू-कश्मीर के चरम मौसम में जलवायु परिवर्तन की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद आई विनाशकारी बाढ़ ने कम से कम 65 लोगों की जान ले ली और 50 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। यह आपदा मचैल माता मंदिर मार्ग के पास हुई, जिसने इस क्षेत्र में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को उजागर किया।

चाबी छीनना

- जम्मू और कश्मीर में चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण है।

- 2010 और 2022 के बीच, इस क्षेत्र में 2,863 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे 552 मौतें हुईं।

- भारी बर्फबारी सबसे घातक मौसमी घटना रही है, जिसके कारण इस अवधि में 182 लोगों की मृत्यु हो गई।

अतिरिक्त विवरण

- चरम मौसम की घटनाएं: जम्मू-कश्मीर में सबसे आम घटनाओं में आंधी-तूफान (1,942 घटनाएं) और भारी बारिश (409 घटनाएं) शामिल हैं, साथ ही भूस्खलन (186 घटनाएं) भी उल्लेखनीय खतरे पैदा करते हैं।

- चरम मौसम के प्रमुख कारक: इन घटनाओं में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक हैं बढ़ता तापमान, पश्चिमी विक्षोभ में परिवर्तन, तथा क्षेत्र की अनूठी स्थलाकृति।

- वर्ष 2000 के बाद से पश्चिमी हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में दोगुनी दर से गर्म हुआ है, जिससे वर्षा में वृद्धि हुई है तथा तीव्र वर्षा की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है।

- हिमनदों के सिकुड़ने से अस्थिर हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जिससे भारी वर्षा होने पर अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो जाता है।

- पश्चिमी विक्षोभ: ये मौसम प्रणालियां अब अपने पारंपरिक शीतकालीन महीनों के अलावा अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही हैं, जिससे भारी वर्षा और बाढ़ की संभावना बढ़ रही है।

- जम्मू और कश्मीर की स्थलाकृतिक विशेषताएं, जिसमें पहाड़ी भूभाग भी शामिल है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जिससे यह क्षेत्र अचानक बाढ़ और भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।

जम्मू और कश्मीर में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती घटनाएं इस क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती हैं, जिससे इन आपदाओं को कम करने के लिए तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

जीएस3/पर्यावरण

दुनिया को बेहतर हरित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता क्यों है?

चर्चा में क्यों?

स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक मांग में वृद्धि और जलवायु संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए देशों की प्रतिबद्धता के बीच, सिलिकॉन सौर पैनल अग्रणी तकनीक के रूप में उभरे हैं। इनके व्यापक उपयोग ने शहरी छतों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल सौर फार्मों तक, परिदृश्य को बदल दिया है।

चाबी छीनना

- कम ऊर्जा दक्षता: सिलिकॉन सौर पैनल केवल 15-18% सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अधिक पैनलों की आवश्यकता होती है।

- उच्च भूमि आवश्यकता: उनकी कम दक्षता का अर्थ है कि स्थापना के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होगी, जो कृषि और संरक्षण भूमि को प्रभावित कर सकता है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: सिलिकॉन पैनल का निर्माण ऊर्जा-गहन है और इसमें विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं, जो आंशिक रूप से उनके पर्यावरणीय लाभों को नकारते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- हरित हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस: इस प्रक्रिया में उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत होती है, जिससे आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, लद्दाख में पायलट परियोजनाएँ कम शुद्ध ऊर्जा लाभ को उजागर करती हैं।

- भंडारण और परिवहन चुनौतियां: हाइड्रोजन का कम घनत्व भंडारण और परिवहन को जटिल बनाता है, जिसके लिए उच्च दबाव वाले टैंक या क्रायोजेनिक स्थितियों की आवश्यकता होती है, जो महंगी होती हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करती हैं।

- कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण (एपीएस): एपीएस सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 को सीधे हरित हाइड्रोजन जैसे ईंधन में परिवर्तित कर सकता है , जिससे वर्तमान प्रौद्योगिकियों से जुड़ी ऊर्जा हानि को संभवतः समाप्त किया जा सकता है।

- गैर-जैविक मूल के नवीकरणीय ईंधन (आरएफएनबीओ): आरएफएनबीओ में निवेश से भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ सकती है और स्वच्छ ईंधन उत्पादन को समर्थन मिल सकता है, जिससे आयातित जीवाश्म ईंधन पर देश की भारी निर्भरता दूर हो सकती है।

निष्कर्षतः, जैसे-जैसे भारत और विश्व जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, वर्तमान तकनीकों की दक्षता और स्थायित्व का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। अगली पीढ़ी की नवीकरणीय तकनीकों पर ज़ोर देने से न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में वैश्विक रुझानों के साथ भी तालमेल बिठाया जा सकेगा।

जीएस3/पर्यावरण

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान: एक संरक्षण सफलता

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

जलपाईगुड़ी के गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले बड़े गैंडों की आबादी में हाल ही में दो गैंडे बच्चों के जन्म के साथ सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जो इस क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

चाबी छीनना

- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

- इसका क्षेत्रफल लगभग 79.45 वर्ग किलोमीटर है और इसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था।

- यह पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता, विशेषकर लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थान: गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, मूर्ति और रैडक नदियों के किनारे, पूर्वी हिमालय की तलहटी में, दुआर्स के तराई क्षेत्र में स्थित है।

- वनस्पति: पार्क में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सामान्य सागौन और वर्षा वृक्षों (अल्बिजिया लेबेक) वाले साल के जंगल

- बांस के जंगल और तराई घास के मैदान

- उष्णकटिबंधीय नदी के किनारे के सरकंडे और असंख्य उष्णकटिबंधीय ऑर्किड

- जीव-जंतु: यह पार्क विविध प्रकार के वन्य जीवन का घर है, जिनमें शामिल हैं:

- भारतीय गैंडे

- एशियाई हाथी

- भारतीय बाइसन

- तेंदुआ, सांभर हिरण, भौंकने वाला हिरण, चित्तीदार हिरण और जंगली सूअर

- विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ जैसे मोर, लाल जंगली मुर्गी और भारतीय हॉर्नबिल

- बड़ा एक सींग वाला गैंडा:

- वैज्ञानिक नाम: राइनोसेरस यूनिकॉर्निस

- वितरण: भारत और नेपाल में पाया जाता है, विशेष रूप से हिमालय की तलहटी में।

- निवास स्थान: अर्ध-जलीय वातावरण, दलदल, जंगल और पोषक खनिज लवणों के निकट के क्षेत्रों को पसंद करता है।

- शारीरिक विशेषताएं: नर का वजन लगभग 2,200 किलोग्राम होता है और एक विशिष्ट सींग होता है जो 8-25 इंच लंबा हो सकता है।

- व्यवहार: आमतौर पर एकाकी, बछड़ों वाली मादाओं को छोड़कर; मुख्य रूप से घास, पत्तियों और जलीय पौधों पर चरने वाले।

- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन लाल सूची में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत।

गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में हाल ही में हुई वृद्धि, चल रहे संरक्षण प्रयासों और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए ऐसे आवासों को संरक्षित करने के महत्व को उजागर करती है।

जीएस3/पर्यावरण

पुनात्सांगछु-II जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भूटान में 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, तथा अंतिम इकाई, इकाई 6 (170 मेगावाट) को अब विद्युत ग्रिड के साथ समन्वयित कर दिया गया है।

चाबी छीनना

- यह परियोजना 1 गीगावाट की नदी-आधारित जलविद्युत सुविधा है।

- वांगडू फोडरंग जिले में पुनात्सांगछु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है।

- इससे भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 40% की उल्लेखनीय वृद्धि होकर 3500 मेगावाट से अधिक हो जाएगी।

अतिरिक्त विवरण

- अंतर-सरकारी समझौता (आईजीए): यह परियोजना भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच एक आईजीए के तहत विकसित की गई है, जो परियोजना को 30% अनुदान और 10% वार्षिक ब्याज पर 70% ऋण के साथ वित्तपोषित करती है , जिसे परिचालन तिथि के एक वर्ष बाद 30 अर्ध-वार्षिक किश्तों में चुकाया जाना है।

- बांध की विशिष्टताएं: निर्माण में 91 मीटर ऊंचा और 223.8 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्व बांध, 1118 घन मीटर प्रति सेकंड की निर्वहन क्षमता वाली 877.46 मीटर लंबी डायवर्जन सुरंग और 8 मीटर चौड़े और 13.20 मीटर ऊंचे स्लुइस गेट शामिल हैं।

- भूमिगत बिजलीघर में छह फ्रांसिस टर्बाइन होंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 170 मेगावाट होगी, तथा जो लगभग 236 मीटर की जल-शीर्ष पर प्रचालन करेंगे।

पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का सफल समापन भूटान के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीएस3/पर्यावरण

पौंग बांध के बारे में मुख्य तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की चिंता बढ़ गई है।

चाबी छीनना

- पौंग बांध को ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है।

- बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1974 में पूरा हुआ, जिससे यह उस समय भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी से बना तटबंध बांध बन गया।

- इस बांध से कृत्रिम झील महाराणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ, जिसका नाम मेवाड़ के एक प्रमुख शासक के नाम पर रखा गया।

- 1983 में इसकी विविध जलपक्षी आबादी के कारण इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।

अतिरिक्त विवरण

- पोंग बांध: मिट्टी से भरा यह तटबंध बांध 133 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1,951 मीटर है, जिसमें बजरी का आवरण है।

- जलाशय का महत्व: यह जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण इसे 2002 में रामसर वेटलैंड साइट के रूप में नामित किया गया था।

- यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों का पोषण करता है, जिनमें बार-हेडेड गीज़, रेड-नेक्ड ग्रीब और कॉमन टील आदि शामिल हैं।

- यह बांध क्षेत्र में सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।

पौंग बांध न केवल महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की एक आवश्यक विशेषता बन जाता है।

जीएस3/पर्यावरण

माउंट एटना विस्फोट

चर्चा में क्यों?

जून में हुए अंतिम महत्वपूर्ण विस्फोट के बाद हाल ही में माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ है, जो अपनी जारी ज्वालामुखी गतिविधि के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है।

चाबी छीनना

- माउंट एटना इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर कैटेनिया शहर के पास स्थित है।

- इसे स्ट्रैटोज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है , जिसकी विशेषता कठोर लावा, ज्वालामुखीय राख और चट्टानों की परतें हैं।

- यह ज्वालामुखी लगभग 3,300 मीटर ऊंचा है , जो इसे आल्प्स के दक्षिण में यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बनाता है।

- इसे 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसका ज्वालामुखी गतिविधि का कम से कम 2,700 वर्षों का प्रलेखित इतिहास है ।

- माउंट एटना में लगभग निरंतर गतिविधि का रिकॉर्ड है, जिसमें 1400 ईसा पूर्व , 1669 , 2001 , 2018 , 2021 जैसे वर्षों में उल्लेखनीय विस्फोट हुए हैं , और 2024 और 2025 में होने की उम्मीद है ।

अतिरिक्त विवरण

- ज्वालामुखी गतिविधि शैली: माउंट एटना स्ट्रॉम्बोलियन और प्रचंड विस्फोटों के लिए जाना जाता है , साथ ही कभी-कभी प्लिनियन विस्फोट भी होते हैं , जो दुर्लभ और अधिक विस्फोटक होते हैं।

- विस्फोट के पीछे कारण: इस हालिया विस्फोट को विस्फोट की विशेषताओं के अवलोकन के आधार पर स्ट्रॉम्बोलियन या संभवतः प्लिनियन विस्फोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि समताप मंडल तक पहुंचने वाले एक बड़े राख स्तंभ।

- विस्फोट ट्रिगर: विस्फोट संभवतः मैग्मा कक्ष के भीतर गैस से दबाव निर्माण के कारण शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्वी क्रेटर ढह गया और तत्पश्चात लावा प्रवाहित हुआ।

संक्षेप में, माउंट एटना के निरंतर विस्फोटों से यह पता चलता है कि यह विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, तथा इसका आसपास के क्षेत्र और वर्तमान भूवैज्ञानिक अध्ययनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं पर विचार करें:

- 1. दोष का विकास

- 2. एक दोष के साथ आंदोलन

- 3. ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न प्रभाव

- 4. चट्टानों का मुड़ना

उपर्युक्त में से कौन भूकंप का कारण बनता है?

विकल्प: (a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 4 (c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4*

जीएस3/पर्यावरण

भूजल प्रदूषण - एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

चर्चा में क्यों?

भारत गंभीर भूजल प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है, जिससे विभिन्न राज्यों में गंभीर बीमारियों से जुड़ी जन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) की 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में प्रदूषण के चिंताजनक स्तर को उजागर किया गया है और तत्काल प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

चाबी छीनना

- भारत में 85% से अधिक ग्रामीण पेयजल और 65% सिंचाई आवश्यकताओं के लिए भूजल महत्वपूर्ण है।

- प्रदूषकों में नाइट्रेट, भारी धातुएं, औद्योगिक प्रदूषक और रोगजनक सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

- यह संकट अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है; यह एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है।

अतिरिक्त विवरण

- भूजल संदूषण का स्तर और प्रकृति: 440 से अधिक जिलों के भूजल नमूनों में खतरनाक स्तर के संदूषक पाए गए हैं, जैसे:

- नाइट्रेट्स: 20% से अधिक नमूनों में मौजूद, मुख्य रूप से अत्यधिक उर्वरक उपयोग और सेप्टिक टैंक लीक के कारण।

- फ्लोराइड: 9% से अधिक नमूनों में सुरक्षित स्तर से अधिक होता है, जिससे दंत एवं कंकालीय फ्लोरोसिस होता है।

- आर्सेनिक: पंजाब, बिहार और गंगा क्षेत्र में इसका असुरक्षित स्तर पाया गया है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ा है।

- यूरेनियम: कुछ जिलों में 100 पीपीबी से अधिक पाया गया, जो फॉस्फेट उर्वरकों और अति-निष्कर्षण से जुड़ा है।

- लोहा और भारी धातुएं: 13% से अधिक नमूनों में लौह की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक है, तथा सीसा और पारा औद्योगिक उत्सर्जन से उत्पन्न हुआ है।

- प्रलेखित स्वास्थ्य प्रभाव: भूजल प्रदूषण के स्वास्थ्य परिणाम व्यापक हैं:

- फ्लोरोसिस: 66 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है; इससे बच्चों में जोड़ों में दर्द और विकृतियां उत्पन्न होती हैं।

- आर्सेनिकोसिस: त्वचा के घाव और कैंसर का कारण बनता है; पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है।

- नाइट्रेट विषाक्तता: शिशुओं में “ब्लू बेबी सिंड्रोम” से जुड़ा; 56% जिलों में सुरक्षित सीमा पार हो गई है।

- यूरेनियम विषाक्तता: दीर्घकालिक अंग क्षति का कारण बनती है, जिससे बच्चों के लिए उच्च जोखिम उत्पन्न होता है।

- जलजनित रोग: सीवेज घुसपैठ के कारण हैजा, पेचिश और हेपेटाइटिस का प्रकोप।

- भूजल “मृत्यु क्षेत्रों” के केस अध्ययन:

- बागपत, उत्तर प्रदेश: औद्योगिक अपशिष्टों से किडनी फेल होने से 13 मौतें हुईं।

- जालौन, उत्तर प्रदेश: भूमिगत ईंधन रिसाव के कारण हैंडपंपों में पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ मिलने का संदेह।

- पैकरापुर, भुवनेश्वर: दोषपूर्ण ट्रीटमेंट प्लांट से निकले सीवेज-दूषित भूजल के कारण सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए।

- संकट के मूल कारण:

- खंडित शासन: अनेक एजेंसियां अलग-अलग काम करती हैं, जिससे नीति की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

- कमजोर कानूनी ढांचा: 1974 का जल अधिनियम भूजल मुद्दों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करता है।

- अपर्याप्त निगरानी: वास्तविक समय के आंकड़ों की कमी से संदूषण का शीघ्र पता लगाने में बाधा आती है।

- अति-निष्कर्षण: जल स्तर को कम करता है, प्रदूषकों को सांद्रित करता है और विषाक्त पदार्थों को गतिशील करता है।

- औद्योगिक लापरवाही: सीमित निगरानी के कारण अवैध निर्वहन और अनुपचारित अपशिष्ट की अनुमति होती है।

- सुधार के मार्ग:

- राष्ट्रीय भूजल प्रदूषण नियंत्रण ढांचा: स्पष्ट जिम्मेदारियां स्थापित करें और सीजीडब्ल्यूबी को सशक्त बनाएं।

- प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी: बेहतर डेटा पहुंच के लिए वास्तविक समय सेंसर और उपग्रह इमेजिंग का उपयोग करें।

- स्वास्थ्य-केन्द्रित हस्तक्षेप: समुदाय-आधारित डीफ्लोराइडेशन और आर्सेनिक निष्कासन इकाइयाँ।

- शून्य तरल निर्वहन अधिदेश: औद्योगिक अपशिष्टों के लिए सख्त नियम लागू करें।

- कृषि रसायन प्रबंधन: जैविक और संतुलित उर्वरक प्रथाओं को बढ़ावा देना।

- नागरिक भागीदारी: स्थानीय निकायों को जल गुणवत्ता की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाना।

इस संकट के कारण भूजल की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, जिससे सरकारी एजेंसियों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का महत्व उजागर होता है।

जीएस3/पर्यावरण

विश्व न्यायालय की सलाहकार राय जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देती है

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है जो मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, और राष्ट्रीय सीमाओं या राजनीतिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना लोगों को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक निकाय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में राज्यों की कानूनी ज़िम्मेदारियों का विवरण देते हुए एक महत्वपूर्ण सलाहकार राय जारी की है।

चाबी छीनना

- आईसीजे ने पुष्टि की है कि वैश्विक जलवायु प्रणाली की रक्षा करना राज्यों का कानूनी दायित्व है।

- राज्य जलवायु कार्रवाई के संबंध में अपने कर्तव्यों की अनदेखी नहीं कर सकते; ये महज राजनीतिक प्राथमिकताएं न होकर बाध्यकारी दायित्व हैं।

- यह निर्णय जलवायु दायित्वों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के साथ एकीकृत करता है।

- यह राय जलवायु नीतियों में मानवाधिकारों के महत्व और उत्सर्जन के लिए राज्यों की जवाबदेही पर जोर देती है।

अतिरिक्त विवरण

- कानूनी दायित्व: आईसीजे की राय स्पष्ट करती है कि राज्यों को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना आवश्यक है, जो जलवायु कार्रवाई के लिए कानूनी आधार स्थापित करती हैं।

- जवाबदेही: इस धारणा को खारिज करते हुए कि राज्यों के पास अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) निर्धारित करने में असीमित विवेकाधिकार है, निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन योगदानों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य मानकों को पूरा करना होगा।

- मानवाधिकारों के साथ अंतर्संबंध: आईसीजे ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जलवायु नीतियों में कमजोर आबादी के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, तथा यह संकेत दिया है कि राज्य अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकते, भले ही वे संधियों से बाहर निकल जाएं।

- रणनीतिक निहितार्थ: यह सलाहकारी राय छोटे द्वीपीय विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और न्यायसंगत जलवायु वित्त पोषण की वकालत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय, राज्यों की कानूनी ज़िम्मेदारियों को मज़बूत करके, निष्क्रियता की गुंजाइश को कम करके, और पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच संबंधों को उजागर करके, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कानून में एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतीक है। यह निर्णय राष्ट्रों और अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है, यह संकेत देते हुए कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई न करना केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि कानूनी दायित्वों का उल्लंघन भी है।

जीएस3/पर्यावरण

भारतीय फ्लैपशेल कछुआ (लिसेमिस पंक्टाटा)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

वडोदरा के सामाजिक वानिकी विभाग ने हाल ही में गुजरात के चिखोदरा स्थित एक मीठे पानी की झील से एक एल्बिनो भारतीय फ्लैपशेल कछुए (लिसेमिस पंक्टाटा) को बचाया है। यह घटना इस प्रजाति के संरक्षण संबंधी चुनौतियों को उजागर करती है।

चाबी छीनना

- भारतीय फ्लैपशेल कछुआ एक छोटा, मीठे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो दक्षिण एशिया का मूल निवासी है।

- इसे इसके अनोखे ऊरु फ्लैप्स के लिए पहचाना जाता है जो पीछे हटने पर इसके अंगों को ढक लेते हैं।

- इस कछुए की प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और विभिन्न संरक्षण कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक सीमा: भारतीय फ्लैपशेल कछुआ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार सहित कई देशों में पाया जाता है।

- नदी प्रणालियाँ: यह सिंधु, गंगा, इरावदी और सालवीन जैसी प्रमुख नदी घाटियों में निवास करती है।

- आवास: यह कछुआ उथले, शांत मीठे पानी के वातावरण को पसंद करता है, जैसे कि नदियाँ, तालाब, झीलें, दलदल और नहरें, जिनका तल रेतीला या कीचड़ भरा हो, जो बिल खोदने के लिए आदर्श हो।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN लाल सूची: संवेदनशील

- CITES सूची: परिशिष्ट II

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I (अधिकतम संरक्षण)

- प्रमुख खतरे:

- मांस के लिए अवैध शिकार और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग।

- मछली पकड़ने के लिए चारा, पशुओं के चारे, चमड़े और विदेशी पालतू जानवरों के लिए अवैध व्यापार।

- प्रदूषण, अतिक्रमण और जल निकायों के विनाश के कारण आवास की क्षति।

- अवैध पालतू पशु बाजार में एल्बिनो व्यक्तियों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है।

भारतीय फ्लैपशेल कछुए की स्थिति इस संवेदनशील प्रजाति को वर्तमान खतरों से बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है।

जीएस3/पर्यावरण

ऊपरी भागीरथी घाटी में तिहरी आपदा - हिमालयी जलवायु की संवेदनशीलता और नीतिगत लापरवाही पर एक चेतावनी

चर्चा में क्यों?

5 अगस्त, 2025 को, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में ऊपरी भागीरथी (गंगा) नदी घाटी में लगातार तीन जलवायु संबंधी आपदाएँ आईं, जिससे धराली, हर्षिल और आसपास की बस्तियों में भारी तबाही हुई। यह घटना हिमालय की जलवायु संवेदनशीलता, हिमनद प्रणालियों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के नियमों को लागू करने में सरकारी विफलताओं को उजागर करती है।

चाबी छीनना

- अल्प समयावधि में तीन आपदाएं घटित हुईं, जिससे इस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है।

- 4 लोगों की मौत हो गई तथा सैन्य कर्मियों सहित 60 से 70 लोग लापता हो गए।

- बचाव अभियान में सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सहित कई एजेंसियां शामिल थीं।

अतिरिक्त विवरण

- पहली घटना - धराली बाढ़: लगभग 1:00 बजे संदिग्ध बादल फटने से आई बाढ़ के परिणामस्वरूप मकान, दुकानें और स्थानीय उत्सव में भीड़ नष्ट हो गई।

- दूसरी घटना - हर्षिल में अचानक बाढ़: दोपहर 3:00 बजे के आसपास एक छोटी पहाड़ी घाटी में आई।

- तीसरी घटना - हर्षिल हेलीपैड बाढ़: लगभग 3:30 बजे, प्रमुख राहत बुनियादी ढांचा जलमग्न हो गया।

- भूवैज्ञानिक कारण: क्षेत्र की खड़ी ढलानें, देवदार के जंगल और सर्कस, तीव्र ग्रीष्मकालीन मानसून और बढ़ते तापमान के कारण होने वाले हिमस्खलन के कारण आपदाओं में योगदान करते हैं।

- नीतिगत विफलताएं: 2012 में स्थापित पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (बीईएसजेड) विनियमों का क्रियान्वयन खराब रहा है, तथा पर्यावरणीय आकलनों की अनदेखी करने वाले सरकारी निर्णयों के कारण यह स्थिति और भी बदतर हो गई है।

- राजमार्ग विवाद: बीईएसजेड में चार धाम राजमार्ग को चौड़ा करने की योजना में विशेषज्ञों की सिफारिशों की अनदेखी की गई, जिससे देवदार के जंगल खतरे में पड़ गए।

- ऐतिहासिक संदर्भ: यह आपदा इस क्षेत्र में जलवायु संबंधी आपदाओं के पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसमें केदारनाथ त्रासदी और हाल ही में हुए कई हिमस्खलन शामिल हैं।

उत्तरकाशी में हुई यह तिहरी आपदा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, हिमालय की नाज़ुक भौगोलिक स्थिति और नीति कार्यान्वयन में लापरवाही के खतरनाक अंतर्संबंध की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह जलवायु-प्रतिरोधी, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है जो हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता का सम्मान करता हो। महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और वैज्ञानिक चेतावनियों के पालन के बिना, ऐसी त्रासदियों के और अधिक बार होने की संभावना है।

जीएस3/पर्यावरण

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक (डीएफएसआई)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक (डीएफएसआई) प्रस्तुत किया है। इस सूचकांक का उद्देश्य ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ-साथ मानवीय प्रभाव को दर्शाने वाले संकेतकों का उपयोग करके बाढ़ नियोजन को बेहतर बनाना है।

चाबी छीनना

- डीएफएसआई भारत के विभिन्न जिलों में बाढ़ की गंभीरता का एक व्यापक, डेटा-आधारित मूल्यांकन के रूप में कार्य करता है।

- यह जिला स्तरीय विश्लेषण पर केंद्रित है, जो प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- डेटा संग्रह: यह सूचकांक 1967 से भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रतिवर्ष एकत्रित दीर्घकालिक डेटा पर आधारित है, विशेष रूप से प्रमुख बाढ़ घटनाओं के संबंध में।

- महत्व: डीएफएसआई एक राष्ट्रीय सूचकांक के अभाव को संबोधित करता है जो न केवल बाढ़ की भयावहता बल्कि अन्य महत्वपूर्ण कारकों का भी मूल्यांकन करता है।

- डीएफएसआई में प्रयुक्त प्रमुख पैरामीटर:

- प्रति जिले बाढ़ की औसत अवधि (दिनों में)।

- ऐतिहासिक रूप से बाढ़ से प्रभावित जिला क्षेत्र का प्रतिशत।

- बाढ़ के कारण हुई कुल मौतें और चोटें।

- जिले की जनसंख्या, जिसका उपयोग बाढ़ के प्रति व्यक्ति प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

- ऐतिहासिक बाढ़ मानचित्रण के लिए आईआईटी दिल्ली से 40-वर्षीय संग्रहित डेटासेट।

- सूचकांक से मुख्य अंतर्दृष्टि:

- डीएफएसआई के अनुसार, तिरुवनंतपुरम (केरल) में बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं (231) दर्ज की गईं, लेकिन यह सबसे अधिक प्रभावित 30 जिलों में शामिल नहीं है।

- पटना (बिहार) गंभीरता सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, जिसका मुख्य कारण अधिक जनसंख्या प्रभाव और व्यापक बाढ़ फैलाव है।

- असम के धेमाजी, कामरूप और नागांव जैसे जिलों में अक्सर बाढ़ की उच्च घटनाएं (178 से अधिक घटनाएं) होती हैं, फिर भी उनकी रैंकिंग विभिन्न संकेतकों के संयोजन पर निर्भर करती है।

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक भारत में जिला स्तर पर बाढ़ के जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जिससे बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सक्षम किया जा सकता है।

|

7 videos|396 docs|96 tests

|

FAQs on Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) Part 2: August 2025 UPSC Current Affairs - पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi

| 1. राइसोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |

| 2. थार रेगिस्तान के पवन फार्मों में पक्षियों की मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? |  |

| 3. जलवायु परिवर्तन हिमालय में मानसून आपदाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है? |  |

| 4. पल्मायरा ताड़ के पेड़ का पारिस्थितिकी में क्या महत्व है? |  |

| 5. प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? |  |