न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। | राज्यसभा टीवी / RSTV (अब संसद टीवी) का सारांश - UPSC PDF Download

परिचय

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकद की कथित वसूली को लेकर विवाद ने भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सुधारों, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

कॉलेजियम प्रणाली वह विधि है जिसके द्वारा भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। यह प्रणाली समय के साथ विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है और यह संसद द्वारा पारित किसी कानून या संविधान में किसी विशेष प्रावधान पर आधारित नहीं है।

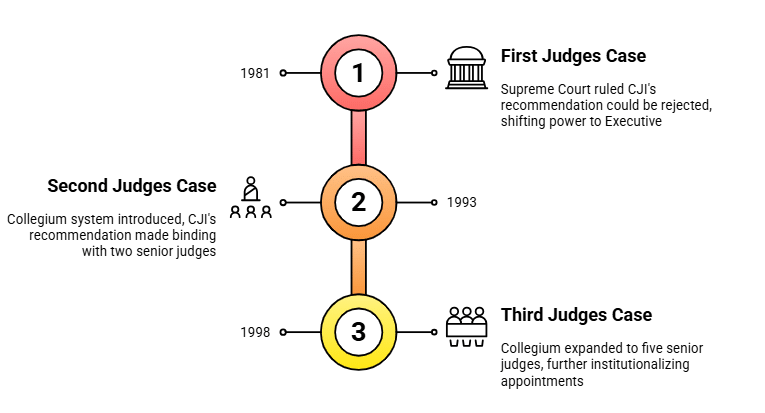

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

पहला न्यायाधीश मामला (1981)

- पहले न्यायाधीश मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करने में प्रमुख भूमिका होती है, यह सिफारिश उचित कारणों के लिए अस्वीकृत की जा सकती है। यह निर्णय शक्ति संतुलन को बदलते हुए कार्यपालिका को अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक प्रभाव प्रदान करता है।

दूसरा न्यायाधीश मामला (1993)

- दूसरे न्यायाधीश मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को पेश किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि "परामर्श" का अर्थ "सहमति" है, यह संकेत करते हुए कि CJI की सिफारिश एक संस्थागत राय होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श में बनाई गई हो।

तीसरा न्यायाधीश मामला (1998)

- तीसरे न्यायाधीश मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देते हुए कॉलेजियम को पांच सदस्यीय निकाय में विस्तारित किया। इस विस्तारित कॉलेजियम में CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल हैं, जो न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत बनाते हैं।

नोट

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम के माध्यम से 2014 में की गई थी। NJAC का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। हालांकि, 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी हस्तक्षेप और न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण NJAC और NJAC अधिनियम को खारिज कर दिया।

भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- न्यायिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी: भारत में न्यायपालिका में नियुक्तियों, स्थानांतरणों और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के संदर्भ में पारदर्शिता की महत्वपूर्ण कमी है। विधायिका और कार्यपालिका के विपरीत, न्यायिक प्रक्रिया जनता के निगरानी के अधीन नहीं है, जिससे न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराना कठिन हो जाता है।

- जवाबदेही के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे का अभाव: न्यायिक दुराचार के आरोप वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा आंतरिक रूप से निपटाए जाते हैं, जिनमें पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की कमी होती है। जजों (जांच) अधिनियम, 1968 न्यायाधीशों को सिद्ध दुराचार के लिए महाभियोग की अनुमति देता है, लेकिन यह प्रक्रिया जटिल, दुर्लभ और अधिकांश मामलों में प्रभावहीन है। महाभियोग के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो इसे एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बनाता है।

- कॉलेजियम प्रणाली में भाई-भतीजावाद: कॉलेजियम प्रणाली को व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्तियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायाधीशों के रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों को पदों के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जो जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। प्रतिकूल खुफिया रिपोर्टों के बावजूद, कॉलेजियम की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, जिससे जवाबदेही और जटिल होती है।

- न्यायिक दुराचार और नैतिक चिंताएँ: भारत में न्यायाधीशों के लिए वर्तमान में कोई बाध्यकारी या लागू होने वाला आचार संहिता नहीं है, सिवाय 1997 में अपनाए गए सलाहकार 'न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनः विवरण' के। यह पुनः विवरण स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसमें कानून की शक्ति का अभाव है।

आगे का रास्ता

जवाबदेही के लिए संस्थागत तंत्र: न्यायिक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या नैतिक उल्लंघनों के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता न हो।

कॉलेजियम प्रणाली में सुधार: न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित करें, चयन के कारणों का दस्तावेजीकरण करें, और प्रक्रिया को सार्वजनिक निगरानी के लिए अधिक खुला बनाएं।

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता: न्यायाधीशों के लिए एक बाध्यकारी आचार संहिता विकसित और लागू करें, जिसमें नैतिक मानकों और न्यायिक आचरण में अखंडता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से संपत्तियों और दायित्वों की घोषणाओं की आवश्यकता हो।

समयबद्ध जांच तंत्र: न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया लागू करें ताकि देरी या इस्तीफे या अन्य तरीकों के कारण मामलों को बंद करने से रोका जा सके।

- न्यायिक कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता: अदालत की कार्यवाही, नियुक्ति प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा दें, ताकि संबंधित जानकारी नियमित रिपोर्टों और खुलासों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सुलभ हो सके।

- महाभियोग प्रक्रिया को मजबूत करना: न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम, 1968 की समीक्षा और इसे सरल बनाना ताकि महाभियोग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सिद्ध अनुशासनहीनता के मामलों के लिए सुलभ बनाया जा सके।