All Exams >

UPSC >

UPSC Prelims Mock Test Series in Hindi >

All Questions

All questions of राजनीति for UPSC CSE Exam

By which of the following numbers is 477 not divisible?- a)3

- b)7

- c)53

- d)9

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

By which of the following numbers is 477 not divisible?

a)

3

b)

7

c)

53

d)

9

|

Meera Reddy answered |

The correct answer is 'B' - 7. 477 is not divisible by 7, so it is not a multiple of 7.

कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

अनुच्छेद 124 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है। दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया तैयार की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

अनुच्छेद 124 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है।

दूसरे न्यायाधीशों के मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया तैयार की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

|

Vaishnavi Bose answered |

कॉलेजियम सिस्टम का परिचय

कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रबंधित करता है।

अनुच्छेद 124 और 217

- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

दूसरे न्यायाधीशों का मामला

- "दूसरे न्यायाधीशों का मामला" (Second Judges Case) 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया गया।

- इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी।

सही विकल्प का विश्लेषण

- पहले कथन के अनुसार अनुच्छेद 124 और 217 कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि केवल अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के लिए है।

- दूसरे कथन में "दूसरे न्यायाधीशों के मामले" का उल्लेख किया गया है, जो कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया को तैयार करने में महत्वपूर्ण था।

निष्कर्ष

इसलिए, दूसरे कथन के सही होने के कारण सही उत्तर केवल 2 (विकल्प B) है।

कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रबंधित करता है।

अनुच्छेद 124 और 217

- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।

दूसरे न्यायाधीशों का मामला

- "दूसरे न्यायाधीशों का मामला" (Second Judges Case) 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय किया गया, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया गया।

- इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी।

सही विकल्प का विश्लेषण

- पहले कथन के अनुसार अनुच्छेद 124 और 217 कॉलेजियम प्रणाली को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि केवल अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के लिए है।

- दूसरे कथन में "दूसरे न्यायाधीशों के मामले" का उल्लेख किया गया है, जो कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया को तैयार करने में महत्वपूर्ण था।

निष्कर्ष

इसलिए, दूसरे कथन के सही होने के कारण सही उत्तर केवल 2 (विकल्प B) है।

मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

2. संविधान में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन और मामलों तथा कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा।

इनमें से कौन सा कथन सही है?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमें से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

2. संविधान में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन और मामलों तथा कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा।

इनमें से कौन सा कथन सही है?

1. वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

2. संविधान में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन और मामलों तथा कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा।

इनमें से कौन सा कथन सही है?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमें से कोई भी नहीं

|

Lakshya Ias answered |

मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाता है और मुख्यमंत्री का कार्य राज्य के प्रशासन और मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों को राज्यपाल को सूचित करना है।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' का हिस्सा हैं?

अनुच्छेद 32 और 226। न्याय तक प्रभावी पहुंच सरकार की संसदीय प्रणाली। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:क) केवल 1, 3 और 4- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2, 3 और 4

- c)1, 2, 3 और 4

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' का हिस्सा हैं?

अनुच्छेद 32 और 226।

न्याय तक प्रभावी पहुंच

सरकार की संसदीय प्रणाली।

व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

क) केवल 1, 3 और 4

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2, 3 और 4

c)

1, 2, 3 और 4

|

Aravind Basu answered |

भारतीय संविधान की 'मूल संरचना'

भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल तत्वों को कोई भी बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं:

अनुच्छेद 32 और 226

- ये अनुच्छेद न्याय की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार की रक्षा के लिए निवेदन करने का अधिकार है।

- अनुच्छेद 226 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वे अपनी क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

सरकार की संसदीय प्रणाली

- यह भारत के राजनीतिक तंत्र का एक मूलभूत तत्व है। संसदीय प्रणाली का अर्थ है कि कार्यकारी और विधायी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और यह लोकतंत्र के सिद्धांत को मजबूत करती है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा

- यह संविधान के मूल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान, लोकतंत्र की नींव है।

सही उत्तर

उपर्युक्त सभी बिंदु भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। इसलिए सही उत्तर है: 1, 2, 3 और 4।

इस प्रकार, सभी विकल्पों को मिलाकर, विकल्प 'd' सही उत्तर है।

भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' सिद्धांत एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मूल तत्वों को कोई भी बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं:

अनुच्छेद 32 और 226

- ये अनुच्छेद न्याय की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार की रक्षा के लिए निवेदन करने का अधिकार है।

- अनुच्छेद 226 के अनुसार, उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वे अपनी क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए आवश्यक आदेश जारी करें।

सरकार की संसदीय प्रणाली

- यह भारत के राजनीतिक तंत्र का एक मूलभूत तत्व है। संसदीय प्रणाली का अर्थ है कि कार्यकारी और विधायी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और यह लोकतंत्र के सिद्धांत को मजबूत करती है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा

- यह संविधान के मूल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान, लोकतंत्र की नींव है।

सही उत्तर

उपर्युक्त सभी बिंदु भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। इसलिए सही उत्तर है: 1, 2, 3 और 4।

इस प्रकार, सभी विकल्पों को मिलाकर, विकल्प 'd' सही उत्तर है।

भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

प्रस्तावना भारत को एक संघीय राज्य होने का उल्लेख करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

प्रस्तावना भारत को एक संघीय राज्य होने का उल्लेख करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

EduRev UPSC answered |

यह तर्क दिया जाता है कि भारत बढ़ती विषमता के कारण केंद्र-राज्य संबंधों की तुलना में एक विभक्ति बिंदु पर है। कथन 1 सही नहीं है: प्रस्तावना में भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। कथन 2 सही नहीं है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, 'इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ होगा'। संघ शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत विभिन्न राज्यों से मिलकर बना एक संघ है जो इसके अभिन्न अंग हैं। यहां, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते।

भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?- a)सभी मौलिक अधिकार राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देते हैं।

- b)ये अधिकार केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं न कि राज्य सरकार के लिए।

- c)यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य का मार्गदर्शन करता है।

- d)सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a)

सभी मौलिक अधिकार राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देते हैं।

b)

ये अधिकार केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं न कि राज्य सरकार के लिए।

c)

यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य का मार्गदर्शन करता है।

d)

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं।

|

Keerthana Shah answered |

Explanation:

Role of Supreme Court and High Courts:

- The Supreme Court and High Courts in India have the power to issue writs to enforce fundamental rights guaranteed under the Constitution.

- They can issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto to protect the fundamental rights of individuals.

Importance of Fundamental Rights:

- Fundamental rights are essential for the protection of individual liberties and to ensure social and economic welfare.

- They act as a check on the arbitrary actions of the state and promote equality and justice in society.

Enforcement of Fundamental Rights:

- The enforcement of fundamental rights is a crucial aspect of the Indian legal system.

- Both the Supreme Court and High Courts play a significant role in upholding and protecting these rights through the issuance of writs and other legal remedies.

Constitutional Safeguards:

- The Constitution of India provides for the protection of fundamental rights against any violation by the state or other individuals.

- These rights are justiciable, meaning they can be enforced through legal proceedings in the courts.

Conclusion:

In conclusion, the statement that the Supreme Court and High Courts can issue writs for the enforcement of fundamental rights is correct. These rights are essential for the protection of individual liberties and the overall welfare of society. The role of the judiciary in upholding these rights is crucial for ensuring justice and equality in the country.

Role of Supreme Court and High Courts:

- The Supreme Court and High Courts in India have the power to issue writs to enforce fundamental rights guaranteed under the Constitution.

- They can issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto to protect the fundamental rights of individuals.

Importance of Fundamental Rights:

- Fundamental rights are essential for the protection of individual liberties and to ensure social and economic welfare.

- They act as a check on the arbitrary actions of the state and promote equality and justice in society.

Enforcement of Fundamental Rights:

- The enforcement of fundamental rights is a crucial aspect of the Indian legal system.

- Both the Supreme Court and High Courts play a significant role in upholding and protecting these rights through the issuance of writs and other legal remedies.

Constitutional Safeguards:

- The Constitution of India provides for the protection of fundamental rights against any violation by the state or other individuals.

- These rights are justiciable, meaning they can be enforced through legal proceedings in the courts.

Conclusion:

In conclusion, the statement that the Supreme Court and High Courts can issue writs for the enforcement of fundamental rights is correct. These rights are essential for the protection of individual liberties and the overall welfare of society. The role of the judiciary in upholding these rights is crucial for ensuring justice and equality in the country.

उच्चतम न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: - भारत के राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मामले को संदर्भित कर सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व का हो, या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या शामिल हो।

- सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है, हालांकि राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

उच्चतम न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- भारत के राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मामले को संदर्भित कर सकते हैं जो सार्वजनिक महत्व का हो, या जिसमें सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या शामिल हो।

- सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य है, हालांकि राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

Master Training Institute answered |

- मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है। इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले को सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान की व्याख्या शामिल कर सकते हैं। अत: कथन 1 सही है।

- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

- परामर्शी क्षेत्राधिकार की उपयोगिता दो प्रकार की होती है। सबसे पहले, यह सरकार को किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले कानूनी राय लेने की अनुमति देता है। यह बाद में अनावश्यक मुकदमों को रोक सकता है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आलोक में सरकार अपनी कार्रवाई या कानून में उपयुक्त बदलाव कर सकती है।इसलिए विकल्प (B) उत्तर है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 375 वैवाहिक बलात्कार के लिए एक अपवाद प्रदान करती है। सदा के लिए सहमति का सिद्धांत वैवाहिक बलात्कार की अनुमति देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

भारत में वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 375 वैवाहिक बलात्कार के लिए एक अपवाद प्रदान करती है।

सदा के लिए सहमति का सिद्धांत वैवाहिक बलात्कार की अनुमति देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

|

Nisha Chavan answered |

भारत में वैवाहिक बलात्कार: विश्लेषण

भारत में वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में दिए गए कथनों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. सीआरपीसी की धारा 375 का अपवाद

- सीआरपीसी की धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार को एक अपवाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

- इसका अर्थ है कि यदि एक महिला अपनी शादी के रिश्ते में है, तो उसके पति द्वारा बलात्कार को कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है।

2. सदा के लिए सहमति का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार, विवाह के बंधन में होने के कारण, पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को हमेशा सहमति के रूप में माना जाता है।

- इसका मतलब है कि एक बार विवाह के समय सहमति देने के बाद, यह सहमति हमेशा बनी रहती है, चाहे बाद में महिला की इच्छा क्यों न बदल जाए।

सही विकल्प का चयन

- पहले कथन में सीआरपीसी की धारा 375 का सही उल्लेख है, जो वैवाहिक बलात्कार को एक अपवाद मानता है।

- दूसरे कथन में सदा के लिए सहमति का सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि यह विचारणा अब अधिकतर कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद मानी जाती है।

निष्कर्ष

- इसलिए, केवल पहला कथन सही है और सही उत्तर है "केवल 1", लेकिन विकल्प 'B' का सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर 'A' होगा।

- इस प्रकार, दिए गए दोनों कथन नहीं हैं।

भारत में वैवाहिक बलात्कार के संदर्भ में दिए गए कथनों का विश्लेषण निम्नलिखित है:

1. सीआरपीसी की धारा 375 का अपवाद

- सीआरपीसी की धारा 375 में वैवाहिक बलात्कार को एक अपवाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

- इसका अर्थ है कि यदि एक महिला अपनी शादी के रिश्ते में है, तो उसके पति द्वारा बलात्कार को कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है।

2. सदा के लिए सहमति का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार, विवाह के बंधन में होने के कारण, पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को हमेशा सहमति के रूप में माना जाता है।

- इसका मतलब है कि एक बार विवाह के समय सहमति देने के बाद, यह सहमति हमेशा बनी रहती है, चाहे बाद में महिला की इच्छा क्यों न बदल जाए।

सही विकल्प का चयन

- पहले कथन में सीआरपीसी की धारा 375 का सही उल्लेख है, जो वैवाहिक बलात्कार को एक अपवाद मानता है।

- दूसरे कथन में सदा के लिए सहमति का सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि यह विचारणा अब अधिकतर कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से विवादास्पद मानी जाती है।

निष्कर्ष

- इसलिए, केवल पहला कथन सही है और सही उत्तर है "केवल 1", लेकिन विकल्प 'B' का सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर 'A' होगा।

- इस प्रकार, दिए गए दोनों कथन नहीं हैं।

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य हैं?- अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष।

- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष।

- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2, 3, 4 और 5

- c)केवल 1, 3 और 5

- d)केवल 1, 3, 4 और 5

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य हैं?

- अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष।

- राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष।

- विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2, 3, 4 और 5

c)

केवल 1, 3 और 5

d)

केवल 1, 3, 4 और 5

|

Ipsita Basak answered |

Explanation:

Members of National Human Rights Commission:

- The correct members of the National Human Rights Commission are:

- Chairman

- Special Officer for Linguistic Minorities

- Chairperson of the National Commission for Backward Classes

- Chairperson of the National Commission for Women

- Chief Commissioner for Persons with Disabilities

Options:

- Option A: Only 1 and 2 are incorrect.

- Option B: Only 2, 3, 4, and 5 are incorrect.

- Option C: Only 1, 3, and 5 are incorrect.

- Option D: Only 1, 3, 4, and 5 are correct.

Therefore, the correct answer is option D, as it includes all the correct members of the National Human Rights Commission.

Members of National Human Rights Commission:

- The correct members of the National Human Rights Commission are:

- Chairman

- Special Officer for Linguistic Minorities

- Chairperson of the National Commission for Backward Classes

- Chairperson of the National Commission for Women

- Chief Commissioner for Persons with Disabilities

Options:

- Option A: Only 1 and 2 are incorrect.

- Option B: Only 2, 3, 4, and 5 are incorrect.

- Option C: Only 1, 3, and 5 are incorrect.

- Option D: Only 1, 3, 4, and 5 are correct.

Therefore, the correct answer is option D, as it includes all the correct members of the National Human Rights Commission.

संसदीय लोकतंत्र के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं?

1. उत्तरदायी सरकार

2. व्यापक प्रतिनिधित्व

3. शक्तियों का सख्त पृथक्करण

4. विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल एक कथन सही है

- b)केवल दो कथन सही हैं

- c)केवल तीन कथन सही हैं

- d)सभी चार कथन सही हैं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

संसदीय लोकतंत्र के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं?

1. उत्तरदायी सरकार

2. व्यापक प्रतिनिधित्व

3. शक्तियों का सख्त पृथक्करण

4. विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

1. उत्तरदायी सरकार

2. व्यापक प्रतिनिधित्व

3. शक्तियों का सख्त पृथक्करण

4. विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल एक कथन सही है

b)

केवल दो कथन सही हैं

c)

केवल तीन कथन सही हैं

d)

सभी चार कथन सही हैं

|

Master Training Institute answered |

- आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों को सरकार के कार्यकारी और विधायी अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक में वर्गीकृत किया जाता है।

- संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तथा अपने कार्यकाल के संबंध में संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होती है।

- संसदीय प्रणाली के लाभ

- विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य

- संसदीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहयोग सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है और दोनों काम में एक दूसरे पर निर्भर हैं।

- उत्तरदायी सरकार

- संसदीय प्रणाली अपने स्वभाव से ही एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करती है। मंत्रीगण अपनी सभी चूकों और गलतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जैसे विभिन्न तरीकों से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है।

- तैयार वैकल्पिक सरकार

- अगर सत्तारूढ़ पार्टी अपना बहुमत खो देती है, तो राज्य प्रमुख विपक्षी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका मतलब है कि नए चुनावों के बिना वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है। इसलिए, डॉ. जेनिंग्स कहते हैं, 'विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है।'

- व्यापक प्रतिनिधित्व

- संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यक्तियों के एक समूह (यानी, मंत्री जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं) से मिलकर बनी होती है। इसलिए, सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना संभव है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करते समय इस कारक को ध्यान में रख सकते हैं।

- निरंकुशता को रोकता है.

- संसदीय प्रणाली के दोष

- नीतियों की निरंतरता

- संसदीय प्रणाली दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता के कारण होता है। सत्तारूढ़ दल में बदलाव के बाद आमतौर पर सरकार की नीतियों में भी बदलाव होता है।

- अस्थिर सरकार

- मंत्रिमंडल की तानाशाही

- शक्तियों के सख्त पृथक्करण के विरुद्ध

- शौकिया लोगों द्वारा सरकार

- विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य

- अतः विकल्प (सी) सही उत्तर है।

परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है। इसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है।

इसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

|

Kavita Mehta answered |

केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग ने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- कथन 1 सही नहीं है: परिसीमन चुनावी उद्देश्यों के लिए एक विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमाओं को तय करने का कार्य या प्रक्रिया है। परिसीमन का काम परिसीमन आयोग या सीमा आयोग को सौंपा गया है।

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:(i) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश(ii) मुख्य चुनाव आयुक्त(iii) संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

- कथन 2 सही नहीं है: भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च-शक्तिशाली निकाय है जिसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त है।

- किसी भी अदालत के समक्ष इसके आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

- ये आदेश इस ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि पर लागू होते हैं।

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

एजी के कार्यालय की अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार नहीं है। एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2 और 3

- c)1, 2 और 3

- d)केवल 1 और 3

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

एजी के कार्यालय की अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।

संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार नहीं है।

एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2 और 3

c)

1, 2 और 3

d)

केवल 1 और 3

|

|

Rhea Reddy answered |

विकल्प (c) सही उत्तर है।

अटॉर्नी जनरल (AG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में वह पांच साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा हो।

- कथन 1 सही है: महालेखाकार के कार्यालय का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है

- कथन 2 सही है: संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर भी अपना पद छोड़ सकता है। परंपरागत रूप से, वह तब इस्तीफा देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा दे देती है या उसे बदल दिया जाता है, क्योंकि उसकी सलाह पर उसे नियुक्त किया जाता है।

- कथन 3 सही है: एजी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में 'सरकार प्रणाली' के संबंध में अभिसरण के बिंदु क्या हैं?

1. कार्यपालिका विधायिका के बहुमत पर निर्भर है।

2. कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में 'सरकार प्रणाली' के संबंध में अभिसरण के बिंदु क्या हैं?

1. कार्यपालिका विधायिका के बहुमत पर निर्भर है।

2. कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

1. कार्यपालिका विधायिका के बहुमत पर निर्भर है।

2. कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Master Training Institute answered |

- संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अलग-अलग चुने जाते हैं और वे अपने-अपने क्षेत्र में अपना काम करते हैं, इसलिए कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। इसलिए, कथन 1 को हटाया जा सकता है।

- भारत जैसी संसदीय प्रणाली में, मंत्रिपरिषद (कार्यकारी) विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका यह भी अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और एक नई मंत्रिपरिषद को स्थापित करना होगा। (संसदीय शासन प्रणाली) जबकि यूएसए में, उनके पास सरकार का एक राष्ट्रपति शासन है जिसमें राष्ट्रपति को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है और वह विधायिका पर निर्भर या जवाबदेह नहीं होता है। इसलिए, दिए गए मामले (विधायिका में बहुमत पर निर्भर कार्यकारिणी) के संबंध में यूएसए और भारत में कोई अभिसरण नहीं है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली और भारत में संसदीय शासन प्रणाली दोनों में राष्ट्राध्यक्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल होता है, इसलिए चुनाव समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं जो कार्यपालिका की जिम्मेदारी का आकलन सुनिश्चित करता है। इसलिए, कथन 2 सही है।

क्वो वारंटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है।

2. इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमें से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

क्वो वारंटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है।

2. इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है।

2. इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमें से कोई भी नहीं

|

|

Academic Studio answered |

रिट केवल किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्री पद या निजी पद के मामले में जारी नहीं किया जा सकता।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जो सदन में किसी भी कार्य को करने से पहले उपस्थित रहना आवश्यक है।

2. यह दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा (पीठासीन अधिकारी को छोड़कर) जो भी अधिक हो

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जो सदन में किसी भी कार्य को करने से पहले उपस्थित रहना आवश्यक है।

2. यह दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा (पीठासीन अधिकारी को छोड़कर) जो भी अधिक हो

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जो सदन में किसी भी कार्य को करने से पहले उपस्थित रहना आवश्यक है।

2. यह दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा (पीठासीन अधिकारी को छोड़कर) जो भी अधिक हो

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Lakshya Ias answered |

कोरम सदन में किसी भी कार्य को करने से पहले उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। यह दस सदस्य या सदन के कुल सदस्यों (पीठासीन अधिकारी सहित) की संख्या का दसवां हिस्सा है, जो भी अधिक हो।

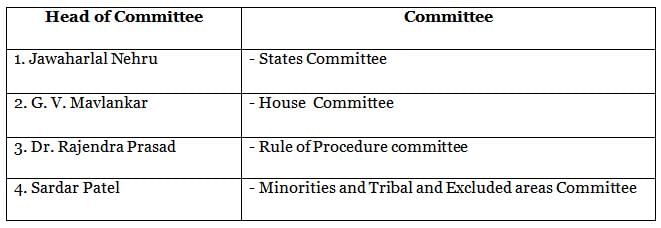

भारत की संविधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

उपर्युक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 1 और 2

- c)केवल 2 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

भारत की संविधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

उपर्युक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

उपर्युक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 1 और 2

c)

केवल 2 और 3

d)

1, 2 और 3

|

Goel UPSC Coaching Center answered |

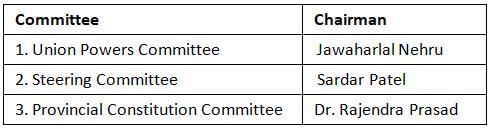

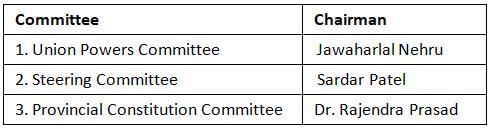

- संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियाँ गठित कीं। इनमें से आठ बड़ी समितियाँ थीं और बाकी छोटी समितियाँ थीं।

- संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।

- संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू

- प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

- प्रारूप समिति - डॉ. बी.आर. अंबेडकर

- मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति - सरदार पटेल।

- इस समिति में निम्नलिखित पाँच उप-समितियाँ थीं:

- मौलिक अधिकार उप-समिति - जे.बी. कृपलानी

- अल्पसंख्यक उप-समिति - एच.सी. मुखीजी

- उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उपसमिति -गोपीनाथ बारदोलोई

- बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम के अलावा) उप-समिति - ए.वी. ठक्कर

- उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति8a

- प्रक्रिया नियम समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

- राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत हेतु समिति) - जवाहरलाल नेहरू,

- संचालन समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।

- अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे केवल पीड़ित पक्ष द्वारा ही दायर करना आवश्यक नहीं है।

2. इसे न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. जनहित याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में वर्णित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)1 और 2

- b)2 और 3

- c)1 और 3

- d)ऊपर के सभी

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे केवल पीड़ित पक्ष द्वारा ही दायर करना आवश्यक नहीं है।

2. इसे न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. जनहित याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में वर्णित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

1. इसे केवल पीड़ित पक्ष द्वारा ही दायर करना आवश्यक नहीं है।

2. इसे न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. जनहित याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में वर्णित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

1 और 2

b)

2 और 3

c)

1 और 3

d)

ऊपर के सभी

|

|

Academic Studio answered |

- इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने पेश किया।

- भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और न ही संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में। यह न्यायिक सक्रियता का परिणाम है।

- कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करता है।

- ऐसा महसूस किया गया कि सरकार अपने हितों को कमज़ोर कर रही है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय सीधे तौर पर सार्वजनिक हित को स्वीकार करता है। यह एक नया कानूनी क्षितिज है जिसमें कानून की अदालत महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित की सेवा और सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है और उसे लागू कर सकती है।

उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सिविल मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय शामिल हैं

2. आपराधिक मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त सत्र न्यायालय से संबंधित निर्णय शामिल हैं

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमें से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सिविल मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय शामिल हैं

2. आपराधिक मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त सत्र न्यायालय से संबंधित निर्णय शामिल हैं

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. सिविल मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय शामिल हैं

2. आपराधिक मामलों में इसके अधिकार क्षेत्र में सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त सत्र न्यायालय से संबंधित निर्णय शामिल हैं

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमें से कोई भी नहीं

|

S.S Career Academy answered |

ऐसा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय प्राथमिक अपील न्यायालय है, अर्थात इसके पास अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इस शक्ति को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- सिविल क्षेत्राधिकार और आपराधिक क्षेत्राधिकार सिविल मामलों में इसके क्षेत्राधिकार में जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश और निर्णय शामिल हैं। आपराधिक मामलों में इसके क्षेत्राधिकार में सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त सत्र न्यायालयों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है।

- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 2

- b)केवल 1 और 2

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है।

- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 2

b)

केवल 1 और 2

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2 और 3

|

Ias Masters answered |

अनुच्छेद 1 भारत, यानी भारत को 'राज्यों के संघ' के बजाय 'राज्यों का संघ' बताता है। यह प्रावधान दो बातों से संबंधित है: एक, देश का नाम; और दो, राजनीति का प्रकार। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

दूसरे, देश को 'संघ' के रूप में वर्णित किया गया है, यद्यपि इसका संविधान संघीय संरचना वाला है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, 'राज्यों का संघ' वाक्यांश को 'राज्यों के संघ' के स्थान पर दो कारणों से प्राथमिकता दी गई है: पहला, भारतीय संघ, अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है; और दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।

- अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्यों के क्षेत्र

- केंद्र शासित प्रदेश

- वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किये जा सकते हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। वर्तमान में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए कथन 2 सही है और कथन 3 सही नहीं है।

निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद/संघर्ष से संबंधित है?

1. आईआर कोहेलो केस, 2007

2. गोलकनाथ मामला, 1967

3. मेनका गांधी मामला, 1978

4. मिनर्वा मिल केस, 1980

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2 और 4

- c)केवल 3 और 4

- d)केवल 1

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद/संघर्ष से संबंधित है?

1. आईआर कोहेलो केस, 2007

2. गोलकनाथ मामला, 1967

3. मेनका गांधी मामला, 1978

4. मिनर्वा मिल केस, 1980

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

1. आईआर कोहेलो केस, 2007

2. गोलकनाथ मामला, 1967

3. मेनका गांधी मामला, 1978

4. मिनर्वा मिल केस, 1980

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2 और 4

c)

केवल 3 और 4

d)

केवल 1

|

Innovative Classes answered |

- मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के बीच विवाद/संघर्ष से संबंधित मामले -:

- चंपकम दोराईराजन केस, 1951 - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एफआर और डीपीएसपी के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, एफआर ही मान्य होगा। इसने घोषित किया कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए और उसके सहायक के रूप में काम करना चाहिए। हालाँकि, इसने यह भी माना कि एफआर को संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके कारण कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए पहला, चौथा और सत्रहवाँ संशोधन अधिनियम बनाया गया।

- गोलक नाथ मामला, 1967 - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती, जो प्रकृति में 'पवित्र' है। इसलिए, अदालत ने माना कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 24वां संशोधन अधिनियम और 25वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें एक नया अनुच्छेद 31सी जोड़ा गया।

- केशवानंद भारती मामला, 1973 - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31सी के दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। इसके परिणामस्वरूप 42वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसने डीपीएसपी को अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा प्रदत्त एफआर पर कानूनी प्राथमिकता और सर्वोच्चता प्रदान की।

- मिनर्वा मिल्स केस, 1980 - इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एफआर पर डीपीएसपी की प्रधानता को असंवैधानिक और अवैध माना। इससे एफआर पर डीपीएसपी की अधीनता हो गई। हालाँकि, अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त एफआर को अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) के तहत निर्दिष्ट डीपीएसपी के अधीनस्थ के रूप में स्वीकार किया गया था।

- वर्तमान स्थिति यह है कि एफआर को डीपीएसपी पर सर्वोच्चता प्राप्त है। हालांकि, संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआर में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल विशेषता को नष्ट न करे।

- मेनका गांधी मामला, 1978 - यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों से संबंधित है। इससे पहले, संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में 'कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया' थी जिसे 'कानून की उचित प्रक्रिया' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

- 2007 में आईआर कोएलो मामले में - जिसे नौवीं अनुसूची मामले के रूप में जाना जाता है - सुप्रीम कोर्ट ने इसे आगे बढ़ाया और तर्क दिया कि यदि नौवीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल करने का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को रद्द करना है, तो अदालतों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केशवानंद भारती के फैसले (24 अप्रैल 1973) के बाद IX अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?यह एक वैधानिक संगठन है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।यह अपराध और अपराधियों की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'बी'. Can you explain this answer?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

यह एक वैधानिक संगठन है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

यह अपराध और अपराधियों की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

|

Anuj Nair answered |

Explanation:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के संदर्भ में यह कथन सही हैं:

- केवल 1: यह एक वैधानिक संगठन है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- यह कथन गलत है क्योंकि NCRB भारतीय मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है।

- केवल 2: यह अपराध और अपराधियों की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

- यह कथन सही है क्योंकि NCRB भारत में अपराध और अपराधियों की जानकारी को संग्रहित करने के लिए काम करता है।

इसलिए, सही उत्तर विकल्प 'केवल 2' है। NCRB भारत में अपराध संबंधित जानकारी को संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रदान करने के लिए काम करता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के संदर्भ में यह कथन सही हैं:

- केवल 1: यह एक वैधानिक संगठन है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- यह कथन गलत है क्योंकि NCRB भारतीय मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है।

- केवल 2: यह अपराध और अपराधियों की जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है।

- यह कथन सही है क्योंकि NCRB भारत में अपराध और अपराधियों की जानकारी को संग्रहित करने के लिए काम करता है।

इसलिए, सही उत्तर विकल्प 'केवल 2' है। NCRB भारत में अपराध संबंधित जानकारी को संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रदान करने के लिए काम करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा।

2. मुख्यमंत्री परिषद के सभी निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराएंगे

निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें.- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमें से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा।

2. मुख्यमंत्री परिषद के सभी निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराएंगे

निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें.

1. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा।

2. मुख्यमंत्री परिषद के सभी निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराएंगे

निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें.

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमें से कोई भी नहीं

|

S.S Career Academy answered |

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह परिषद उपराज्यपाल को उन मामलों में सहायता और सलाह देगी, जिन पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री परिषद के सभी निर्णयों से उपराज्यपाल को अवगत कराएंगे।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक पार्टी के सांसदों को अनिवार्यतः व्हिप का पालन करना होगा।

2. पार्टी व्हिप का कार्य सदस्यों की राय जानना और उसे पार्टी नेताओं तक पहुंचाना होता है।

3. एक-लाइन व्हिप सांसदों को मतदान के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2 और 3

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2 और 3.

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक पार्टी के सांसदों को अनिवार्यतः व्हिप का पालन करना होगा।

2. पार्टी व्हिप का कार्य सदस्यों की राय जानना और उसे पार्टी नेताओं तक पहुंचाना होता है।

3. एक-लाइन व्हिप सांसदों को मतदान के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

1. प्रत्येक पार्टी के सांसदों को अनिवार्यतः व्हिप का पालन करना होगा।

2. पार्टी व्हिप का कार्य सदस्यों की राय जानना और उसे पार्टी नेताओं तक पहुंचाना होता है।

3. एक-लाइन व्हिप सांसदों को मतदान के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2 और 3

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2 और 3.

|

Future Foundation Institute answered |

कथन 1 सही है: राजनीतिक दल अपने सांसदों को पार्टी लाइन के आधार पर बिल के पक्ष में या खिलाफ़ वोट करने के लिए व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जारी होने के बाद, प्रत्येक पार्टी के सांसदों को व्हिप का पालन करना होगा अन्यथा संसद में अपनी सीट खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा।

कथन 2 सही है: सचेतक एक अधिकारी होता है जिसे अपने दल के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें आवश्यक जानकारी देने के लिए नियुक्त किया जाता है।

कथन 2 सही है: सचेतक एक अधिकारी होता है जिसे अपने दल के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें आवश्यक जानकारी देने के लिए नियुक्त किया जाता है।

- उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक दल और विधानमंडल में पार्टी के सदस्यों के बीच संचार का माध्यम बनें।

- वे सदस्यों की राय जानने और उसे पार्टी नेताओं तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। कथन 3 सही नहीं है। व्हिप 3 प्रकार के हो सकते हैं।

- एक पंक्ति का व्हिप, जिस पर एक बार रेखांकन किया जाता है, आम तौर पर पार्टी सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है, तथा यदि वे पार्टी लाइन का पालन नहीं करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है।

- दो-पंक्ति व्हिप उन्हें मतदान के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश देता है।

- तीन-पंक्ति वाला व्हिप सबसे सशक्त होता है, जिसका प्रयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता है, जैसे विधेयक का दूसरा वाचन या अविश्वास प्रस्ताव, तथा यह सदस्यों पर पार्टी लाइन का पालन करने का दायित्व डालता है।

भारतीय संविधान के संदर्भ में उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों की तुलना में व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

2. संविधान में एससी/एसटी समुदाय के लिए आरक्षण भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

भारतीय संविधान के संदर्भ में उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों की तुलना में व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

2. संविधान में एससी/एसटी समुदाय के लिए आरक्षण भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों की तुलना में व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

2. संविधान में एससी/एसटी समुदाय के लिए आरक्षण भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Upsc Toppers answered |

- कथन 1 सही नहीं है: भारतीय उदारवाद शास्त्रीय या पश्चिमी उदारवाद से अलग है। शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक चिंतित है। जबकि भारत में, एक व्यक्ति खुद को उस समुदाय के साथ पहचानता है जिससे वह संबंधित है। इसलिए भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।

- कथन 2 सही है: सामाजिक न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए वंचित वर्गों को आरक्षण देना भारतीय उदारवाद के विचार को दर्शाता है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

- वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 2

- b)केवल 2 और 3

- c)केवल 1

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

- वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 2

b)

केवल 2 और 3

c)

केवल 1

d)

1, 2 और 3

|

T.S Academy answered |

नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है:

- अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री

- गवर्निंग काउंसिल: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

- क्षेत्रीय परिषदें: इनका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इनका गठन एक निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए किया जाता है। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया जाता है और इसमें क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

- विशेष आमंत्रित सदस्य: प्रासंगिक डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ, विशेषज्ञ और व्यवसायी, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा: इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपाध्यक्ष: उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए, कथन 1 सही है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

- सदस्य: पूर्णकालिक। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

- अंशकालिक सदस्य: अधिकतम 2, अग्रणी विश्वविद्यालय अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से पदेन क्षमता में। अंशकालिक सदस्य रोटेशन पर होंगे।

- पदेन सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: उन्हें भारत सरकार के सचिव के पद पर, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- सचिवालय: जैसा आवश्यक समझा जाये।

भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किये गए हैं तथा विदेशियों को इनसे वंचित रखा गया है?

1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

2. भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार

3. उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार

4. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 2 और 3

- b)केवल 2 और 4

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2, 3 और 4

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किये गए हैं तथा विदेशियों को इनसे वंचित रखा गया है?

1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

2. भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार

3. उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार

4. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार

2. भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार

3. उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार

4. संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 2 और 3

b)

केवल 2 और 4

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2, 3 और 4

|

Capstone Ias Learning answered |

- संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है (तथा विदेशियों को इनसे वंचित करता है):

- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)। अतः विकल्प 1 सही है।

- सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।

- भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)। इसलिए विकल्प 2 सही है।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)।

- लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनावों में मतदान का अधिकार।

- संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार।

- कुछ सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की पात्रता, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के महाधिवक्ता। इसलिए विकल्प 3 और 4 सही हैं।

लोक सभा और राज्य सभा दोनों के मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में भाग नहीं लेते हैं?

1. राष्ट्रपति का चुनाव

2. संविधान संशोधन विधेयक पारित होना

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग

4. उपराष्ट्रपति का चुनाव

प्र. नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।- a)केवल 2 जोड़ी सही है

- b)केवल 3 जोड़े सही हैं

- c)सभी चार जोड़े सही हैं

- d)केवल एक जोड़ी सही है

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

लोक सभा और राज्य सभा दोनों के मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में भाग नहीं लेते हैं?

1. राष्ट्रपति का चुनाव

2. संविधान संशोधन विधेयक पारित होना

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग

4. उपराष्ट्रपति का चुनाव

प्र. नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।

1. राष्ट्रपति का चुनाव

2. संविधान संशोधन विधेयक पारित होना

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग

4. उपराष्ट्रपति का चुनाव

प्र. नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 2 जोड़ी सही है

b)

केवल 3 जोड़े सही हैं

c)

सभी चार जोड़े सही हैं

d)

केवल एक जोड़ी सही है

|

T.S Academy answered |

- संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

- विधानसभा भंग हो जाने पर सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं रह जाते, भले ही राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए चुनाव न कराए जाएं।

- उपराष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग चलाते समय, मनोनीत सदस्यों को भाग लेने के लिए कहा गया।

- संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राष्ट्रपति संविधान में प्रावधान न किए गए किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमें से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राष्ट्रपति संविधान में प्रावधान न किए गए किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. राष्ट्रपति संविधान में प्रावधान न किए गए किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है

इनमें से कौन सा कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमें से कोई भी नहीं

|

K.L Institute answered |

सही विकल्प C है। 1 और 2 दोनों सही हैं।

1. राष्ट्रपति किसी आकस्मिक स्थिति में, जो संविधान में प्रावधानित नहीं है, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, उदाहरण के लिए, वर्तमान राज्यपाल की मृत्यु।

2. यदि राष्ट्रपति चाहें तो संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। विचार यह है कि राज्य में राज्यपाल अवश्य होना चाहिए और यह पद रिक्त नहीं होना चाहिए।

1. राष्ट्रपति किसी आकस्मिक स्थिति में, जो संविधान में प्रावधानित नहीं है, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, उदाहरण के लिए, वर्तमान राज्यपाल की मृत्यु।

2. यदि राष्ट्रपति चाहें तो संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है। विचार यह है कि राज्य में राज्यपाल अवश्य होना चाहिए और यह पद रिक्त नहीं होना चाहिए।

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनुचित होगा?

आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में। जहां एक मंत्रालय इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य पार्टी बहुमत से मंत्रालय बनाने में सक्षम नहीं होती है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में कुप्रबंधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 3

- c)केवल 2 और 3

- d)केवल 1 और 3

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनुचित होगा?

आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में।

जहां एक मंत्रालय इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य पार्टी बहुमत से मंत्रालय बनाने में सक्षम नहीं होती है।

भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में कुप्रबंधन।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 3

c)

केवल 2 और 3

d)

केवल 1 और 3

|

Ias Masters answered |

- निम्नलिखित स्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित होगा:

- जहां विधानसभा के आम चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है, यानी 'त्रिशंकु विधानसभा'। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- जहां विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी एक मंत्रालय बनाने से इनकार करती है और राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत वाला गठबंधन मंत्रालय नहीं मिल पाता है।

- जहां एक मंत्रालय विधानसभा में अपनी हार के बाद इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य पार्टी विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए मंत्रालय बनाने के इच्छुक या सक्षम नहीं होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

- जहां केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है।

- आंतरिक तोड़फोड़, उदाहरण के लिए, एक सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रही है या हिंसक विद्रोह कर रही है।

- फिजिकल ब्रेकडाउन जहां सरकार जानबूझकर राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार करती है।

- जहां विधानसभा में बहुमत समर्थन खोने पर एक मंत्रालय इस्तीफा दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्यपाल वैकल्पिक मंत्रालय बनाने की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।

- जहां राज्यपाल विधानसभा में किसी मंत्रालय के समर्थन का अपना आकलन करता है और मंत्रालय को विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।

- जहां सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उसे 1977 और 1980 जैसे लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा है।

- आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक तोड़फोड़ या भौतिक टूटने की मात्रा नहीं है।

- राज्य में कुप्रबंधन या मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य की कठोर वित्तीय आवश्यकताएं। अतः कथन 3 सही है।

- जहां विनाशकारी परिणामों के लिए अत्यधिक तात्कालिकता के मामले को छोड़कर राज्य सरकार को खुद को सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है।

- जहां शक्ति का उपयोग सत्ताधारी पार्टी की आंतरिक-पार्टी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, उसके लिए अप्रासंगिक या अप्रासंगिक है।

अनुच्छेद 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के तहत अधिकार कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1 और न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

अनुच्छेद 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन का अधिकार संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है।

इस अनुच्छेद के तहत अधिकार कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1 और न ही 2

|

|

Rahul Mehta answered |

- अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी देता है। ये:

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

- शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार।

- संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार।

- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।

- भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।

- कोई भी पेशा करने या कोई उपजीविका, व्यापार या व्यापार करने का अधिकार।

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?- a)बी एन राव

- b)बी आर अम्बेडकर

- c)अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

- d)के. एम. मुंशी

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?

a)

बी एन राव

b)

बी आर अम्बेडकर

c)

अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

d)

के. एम. मुंशी

|

|

Rhea Reddy answered |

- 29 अगस्त 1947 को, संविधान सभा ने एक संकल्प के माध्यम से संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान के पाठ के मसौदे की जांच करने और समिति द्वारा संशोधित प्रारूप संविधान के पाठ पर विचार करने के लिए सभा को प्रस्तुत करने के लिए एक मसौदा समिति नियुक्त की। .

- प्रारूप समिति में सात सदस्य थे:

- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर;

- एन. गोपालस्वामी;

- बी.आर. अम्बेडकर;

- के.एम. मुंशी;

- मोहम्मद सादुल्ला;

- बी.एल. मिटर और

- डी.पी. खेतान।

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।

2. संविधान सभा ने 1947 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।

2. संविधान सभा ने 1947 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में मिलती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे।

2. संविधान सभा ने 1947 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Valor Academy answered |

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। इसमें संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत और दर्शन निर्धारित किए गए थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था।

- देश के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद, अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपनी सीटें ले लीं। भारतीय डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्य भी विधानसभा में शामिल हुए।

- सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो अपनी इच्छानुसार कोई भी संविधान बना सकती थी।

- विधानसभा को दो अलग-अलग कार्य सौंपे गए थे, यानी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानून बनाना। जब भी विधानसभा संविधान निकाय के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब यह विधायी निकाय के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

- मुस्लिम लीग के सदस्य (जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से थे) भारत के लिए संविधान सभा से हट गए। परिणामस्वरूप, सभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में मूल रूप से 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे।

- संविधान निर्माण और सामान्य कानून बनाने के अलावा, संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य भी किये:

- इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। o इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। o इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया। o इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

- इसने 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना।

- कुल मिलाकर, संविधान सभा ने दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए। 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। हालाँकि, यह समाप्त नहीं हुआ और 26 जनवरी, 1950 से लेकर 1951-52 में पहले आम चुनावों के बाद नई संसद के गठन तक भारत की अनंतिम संसद के रूप में जारी रहा।

भारत में बाजरा उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और धान की तुलना में इनकी प्रति हेक्टेयर उपज कम है।

- पिछले दो दशकों में भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

भारत में बाजरा उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं और धान की तुलना में इनकी प्रति हेक्टेयर उपज कम है।

- पिछले दो दशकों में भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Upsc Toppers answered |

- हालिया संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है।

- बाजरा एक सामूहिक शब्द है जो कई छोटे बीज वाली वार्षिक घासों को संदर्भित करता है जिन्हें मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर अनाज की फसलों के रूप में उगाया जाता है। भारत में उपलब्ध कुछ आम बाजरे रागी (फिंगर बाजरा), ज्वार (सोरघम), समा (छोटा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा) और वरिगा (प्रोसो बाजरा) हैं।

- भारत विश्व में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 20% तथा एशिया के उत्पादन का 80% उत्पादन करता है।

- भारत में, प्रति हेक्टेयर राष्ट्रीय औसत उपज ज्वार के लिए लगभग 1 टन, बाजरा के लिए 1.5 टन और रागी के लिए 1.7 टन है, जबकि गेहूँ के लिए 3.5 टन और धान के लिए 4 टन है। इसलिए, कथन 1 सही है।

- 2003-04 और 2021-22 के बीच, भारत का बाजरा उत्पादन वास्तव में 21.32 मिलियन टन (एमटी) से घटकर 15.92 मिलियन टन रह गया है। इसलिए, कथन 2 सही है।

भारत सरकार के कार्य कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोई भी मंत्री सरकार के निर्णय की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, भले ही वह किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के बारे में ही क्यों न हो।

2. प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं।

3. सचिव मंत्रियों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते हैं।

4. विभागों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

कौन सा कथन गलत है/हैं?- a)भूमि 4

- b)1, 2 और 4

- c)1, 2, 3 और 4

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

भारत सरकार के कार्य कई मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोई भी मंत्री सरकार के निर्णय की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, भले ही वह किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के बारे में ही क्यों न हो।

2. प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं।

3. सचिव मंत्रियों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते हैं।

4. विभागों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

कौन सा कथन गलत है/हैं?

1. कोई भी मंत्री सरकार के निर्णय की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, भले ही वह किसी अन्य मंत्रालय या विभाग के बारे में ही क्यों न हो।

2. प्रत्येक मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं।

3. सचिव मंत्रियों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करते हैं।

4. विभागों के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

कौन सा कथन गलत है/हैं?

a)

भूमि 4

b)

1, 2 और 4

c)

1, 2, 3 और 4

d)

कोई नहीं

|

Goel UPSC Coaching Center answered |

- कैबिनेट मंत्री आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी या प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी दलों के शीर्ष स्तर के नेता होते हैं।

- चूंकि सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलना और हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए निर्णय कैबिनेट की बैठकों में लिए जाते हैं। कैबिनेट एक टीम के रूप में काम करती है।

- मंत्रियों के विचार और राय अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को कैबिनेट के फैसले को स्वीकार करना होगा। कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, चाहे वह किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बारे में ही क्यों न हो। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं। सचिव मंत्रियों को फैसले लेने के लिए जरूरी पृष्ठभूमि की जानकारी देते हैं।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक तदर्थ निकाय है जो केवल संसद के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों की जांच के लिए स्थापित किया गया है।

2. पहली जेपीसी को 1974 में मारुति घोटाले की जांच के लिए अधिकृत किया गया था।

3. इन्हें संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव तथा दूसरे सदन द्वारा सहमति द्वारा स्थापित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 3

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक तदर्थ निकाय है जो केवल संसद के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों की जांच के लिए स्थापित किया गया है।

2. पहली जेपीसी को 1974 में मारुति घोटाले की जांच के लिए अधिकृत किया गया था।

3. इन्हें संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव तथा दूसरे सदन द्वारा सहमति द्वारा स्थापित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह एक तदर्थ निकाय है जो केवल संसद के समक्ष प्रस्तुत विधेयकों की जांच के लिए स्थापित किया गया है।

2. पहली जेपीसी को 1974 में मारुति घोटाले की जांच के लिए अधिकृत किया गया था।

3. इन्हें संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित प्रस्ताव तथा दूसरे सदन द्वारा सहमति द्वारा स्थापित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 3

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2 और 3

|

Future Foundation Institute answered |

- कथन 1 सही नहीं है: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) एक तदर्थ निकाय है जो एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित किया जाता है और इसका उद्देश्य केवल विधेयकों तक सीमित न होकर एक विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करना होता है और संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है।

- कथन 2 सही नहीं है: पहली जेपीसी अगस्त 1987 में बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी। इसका गठन 6 अगस्त 1987 को लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर किया गया था।

- कथन 3 सही है: संयुक्त संसदीय समितियाँ संसद के एक सदन में पारित प्रस्ताव द्वारा स्थापित की जाती हैं और दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति व्यक्त की जाती है। सदस्यता और विषयों के बारे में विवरण भी संसद द्वारा तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार घोटाले (2001) और शीतल पेय में कीटनाशक अवशेषों (2003) पर जेपीसी के गठन का प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था।

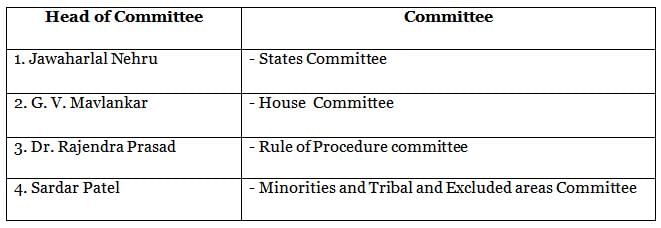

संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?- a)केवल एक जोड़ी

- b)केवल दो जोड़े

- c)केवल तीन जोड़े

- d)सभी जोड़े

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

संविधान सभा की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a)

केवल एक जोड़ी

b)

केवल दो जोड़े

c)

केवल तीन जोड़े

d)

सभी जोड़े

|

Valor Academy answered |

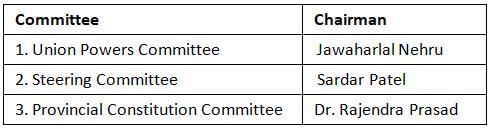

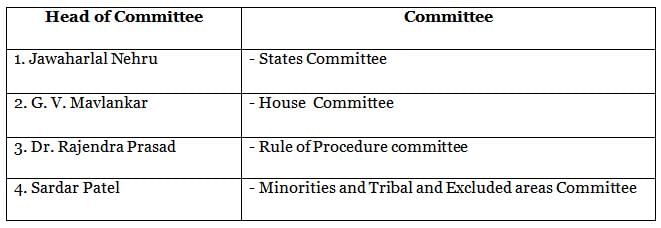

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए समितियाँ नियुक्त कीं।

इनमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियाँ थीं।

इनमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियाँ थीं।

- जवाहरलाल नेहरू - राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति)

- पट्टाभि सीतारमैया - हाउस कमेटी

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद - प्रक्रिया नियम समिति

- सरदार पटेल - मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति

अतः विकल्प (सी) सही है।

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है?

1. मौन की स्वतंत्रता

2. हड़ताल का अधिकार

3. प्रसारण का अधिकार

4. सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1, 3 और 4

- b)केवल 4

- c)केवल 2 और 3

- d)1, 2, 3 और 4

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है?

1. मौन की स्वतंत्रता

2. हड़ताल का अधिकार

3. प्रसारण का अधिकार

4. सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

1. मौन की स्वतंत्रता

2. हड़ताल का अधिकार

3. प्रसारण का अधिकार

4. सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1, 3 और 4

b)

केवल 4

c)

केवल 2 और 3

d)

1, 2, 3 और 4

|

Ias Masters answered |

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय, विश्वास और दृढ़ विश्वास व्यक्त करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं -

- अपने विचारों के साथ-साथ दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार।

- प्रेस की स्वतंत्रता

- वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता

- टेलीफोन पर बातचीत टैप करने के विरुद्ध अधिकार

- प्रसारण का अधिकार

- मौन की स्वतंत्रता

- सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार

- पूर्व-सेंसरशिप लागू करने के विरुद्ध अधिकार

- प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक प्रांत और रियासत के लिए सीटों का आवंटन उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में होगा

2. प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाएगा।

3. रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था।

4. ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य गवर्नर के प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से चुने जाने थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)1, 2, 3 और 4

- b)केवल 1, 2 और 3

- c)केवल 1, 2 और 4

- d)केवल 1, 3 और 4