All Exams >

UPSC >

UPSC Prelims Mock Test Series in Hindi >

All Questions

All questions of पर्यावरण और पारिस्थितिकी for UPSC CSE Exam

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: - अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि केंद्र और उस राज्य के बीच समान रूप से वितरित की जाती है जहां जंगल साफ किए जाते हैं।

- 75% से अधिक वन भूमि वाले राज्यों को प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से गैर-वन भूमि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)इनमे से कोई भी नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि केंद्र और उस राज्य के बीच समान रूप से वितरित की जाती है जहां जंगल साफ किए जाते हैं।

- 75% से अधिक वन भूमि वाले राज्यों को प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से गैर-वन भूमि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

इनमे से कोई भी नहीं

|

Future Foundation Institute answered |

- जब भी वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया जाता है, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत यह अनिवार्य है कि गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जो कोई भी डायवर्जन का कार्य कर रहा है, उस पर जंगल बढ़ाने के लिए धन भी लगाया जाना है। वनीकरण के लिए चुनी गई भूमि, यदि व्यवहार्य हो, वन विभाग द्वारा प्रबंधन में आसानी के लिए आरक्षित या संरक्षित वन के करीब होनी चाहिए।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ। अधिनियम ने भारत के सार्वजनिक खाते के तहत एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की। प्रतिपूरक वनरोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य और परियोजना से संबंधित अन्य के लिए किए गए भुगतान को निधि में जमा किया जाएगा। राज्य कोष को 90% भुगतान प्राप्त होगा जबकि राष्ट्रीय कोष को शेष 10% प्राप्त होगा। इन निधियों को राज्य और राष्ट्रीय CAMPA द्वारा विनियमित किया जाएगा। प्रतिपूरक वनरोपण निधि नियम अगस्त 2018 में अधिसूचित किए गए थे। इसलिए कथन 1 सही नहीं है

- अप्रैल 2019 में, पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि जिन राज्यों के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन भूमि है, उन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए गैर-वन भूमि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, कम वन क्षेत्र वाले राज्यों में भूमि ली जा सकती है। इसके अलावा, यह भी अधिसूचित किया गया कि यदि भूमि जंगल से सटी नहीं है तो क्षतिपूर्ति भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल पांच हेक्टेयर होना चाहिए। अतः कथन 2 सही है।

अग्रणी प्रजातियाँ अधिकतर पानी में प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान नंगे क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है?- छोटे फाइटोप्लांकटन

- जड़युक्त-तैरते एंजियोस्पर्म

- रीड-दलदल

- दलदली घास का मैदान

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1

- b)केवल 2 और 3

- c)केवल 1 और 4

- d)1, 2, 3 और 4

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

अग्रणी प्रजातियाँ अधिकतर पानी में प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान नंगे क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है?

- छोटे फाइटोप्लांकटन

- जड़युक्त-तैरते एंजियोस्पर्म

- रीड-दलदल

- दलदली घास का मैदान

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1

b)

केवल 2 और 3

c)

केवल 1 और 4

d)

1, 2, 3 और 4

|

|

Moumita Sengupta answered |

Explanation:

Aggressive Species during Primary Succession in Water:

- In the process of primary succession, pioneer species are the first to colonize a bare area.

- In aquatic environments, the primary succession occurs in water bodies like ponds, lakes, and oceans.

- During this process, the pioneer species that dominate are typically those that can thrive in open water conditions.

Identifying the Dominant Species:

- Small phytoplankton: These are microscopic algae that float in the water. They are primary producers and form the base of the aquatic food chain.

- Swimming angiosperms: These are aquatic plants that are adapted to live in water. They can be rooted in the substrate or free-floating.

- Reed: These are emergent plants that grow along the edges of water bodies. They are typically found in shallow water and can tolerate periodic flooding.

Correct Answer:

The correct answer is option 'A' which states "Only 1". This means that small phytoplankton are the dominant species during primary succession in water. They are the primary producers and play a crucial role in the aquatic ecosystem.

Aggressive Species during Primary Succession in Water:

- In the process of primary succession, pioneer species are the first to colonize a bare area.

- In aquatic environments, the primary succession occurs in water bodies like ponds, lakes, and oceans.

- During this process, the pioneer species that dominate are typically those that can thrive in open water conditions.

Identifying the Dominant Species:

- Small phytoplankton: These are microscopic algae that float in the water. They are primary producers and form the base of the aquatic food chain.

- Swimming angiosperms: These are aquatic plants that are adapted to live in water. They can be rooted in the substrate or free-floating.

- Reed: These are emergent plants that grow along the edges of water bodies. They are typically found in shallow water and can tolerate periodic flooding.

Correct Answer:

The correct answer is option 'A' which states "Only 1". This means that small phytoplankton are the dominant species during primary succession in water. They are the primary producers and play a crucial role in the aquatic ecosystem.

निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

जैव विविधता का प्रकार: माप- अल्फा विविधता : किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि

- बीटा विविधता : किसी पूरे क्षेत्र में कुल जैव विविधता

- गामा विविधता : पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन।

उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

जैव विविधता का प्रकार: माप

जैव विविधता का प्रकार: माप

- अल्फा विविधता : किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की समृद्धि

- बीटा विविधता : किसी पूरे क्षेत्र में कुल जैव विविधता

- गामा विविधता : पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन।

उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

|

Jatin Nair answered |

Understanding the Types of Biodiversity:

- **Alpha Diversity:** Alpha diversity refers to the diversity of species within a specific ecological community or habitat.

Beta Diversity:

- **Beta Diversity:** Beta diversity is the change in species composition between different habitats or ecosystems within a region.

Gamma Diversity:

- **Gamma Diversity:** Gamma diversity represents the total species diversity in a large geographical area, encompassing all habitats and ecosystems.

Analysis of the Given Groups:

When we look at the given groups, we can see that each one represents a different aspect of biodiversity.

- **Alpha diversity** focuses on the richness of species within a specific environment.

Conclusion:

Therefore, in this context, only the group representing Alpha diversity is the correct match as it specifically deals with the diversity of species within a particular ecological community. It is essential to understand the nuances of each type of biodiversity to effectively study and conserve the rich tapestry of life on our planet.

- **Alpha Diversity:** Alpha diversity refers to the diversity of species within a specific ecological community or habitat.

Beta Diversity:

- **Beta Diversity:** Beta diversity is the change in species composition between different habitats or ecosystems within a region.

Gamma Diversity:

- **Gamma Diversity:** Gamma diversity represents the total species diversity in a large geographical area, encompassing all habitats and ecosystems.

Analysis of the Given Groups:

When we look at the given groups, we can see that each one represents a different aspect of biodiversity.

- **Alpha diversity** focuses on the richness of species within a specific environment.

Conclusion:

Therefore, in this context, only the group representing Alpha diversity is the correct match as it specifically deals with the diversity of species within a particular ecological community. It is essential to understand the nuances of each type of biodiversity to effectively study and conserve the rich tapestry of life on our planet.

'रिक्यूसल' से संबंधित नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- यह न्यायाधीशों के हितों के टकराव के कारण किसी आधिकारिक कार्रवाई में भाग लेने से परहेज करने का कार्य है।

- न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 में न्यायिक पुनर्विचार की प्रथा के संबंध में प्रावधान हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

'रिक्यूसल' से संबंधित नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह न्यायाधीशों के हितों के टकराव के कारण किसी आधिकारिक कार्रवाई में भाग लेने से परहेज करने का कार्य है।

- न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 में न्यायिक पुनर्विचार की प्रथा के संबंध में प्रावधान हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

EduRev UPSC answered |

- हालिया संदर्भ: इसे 'बेंच हंटिंग' का प्रयास बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया।

- रिक्यूसल क्या है? यह किसी आधिकारिक गतिविधि में भाग लेने से मना करने का कार्य है, जैसे कि कोई अदालती मामला क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने वाले प्रशासनिक या अदालती प्राधिकारी के हितों में टकराव है। इसलिए, कथन 1 सही है।

- यह हितों का टकराव कई तरीकों से उत्पन्न हो सकता है: किसी वादी कंपनी में शेयर रखने से लेकर किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होने तक।

- न्यायिक पुनर्विचार की प्रथा निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:

- विधि की उचित प्रक्रिया के प्रमुख सिद्धांत

- निमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा - कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा।

- न्यायाधीश मामले से अलग क्यों होते हैं? यह धारणा रोकने के लिए कि न्यायाधीश किसी मामले पर निर्णय देते समय पक्षपातपूर्ण थे।

- पुनर्विचार की प्रक्रिया क्या है?

- हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों में इस मुद्दे पर विचार किया गया है, लेकिन भारत में पुनर्विचार को नियंत्रित करने वाले कोई संहिताबद्ध नियम नहीं हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

- मामले से अलग होने के दो प्रकार हैं: स्वचालित (जिसमें न्यायाधीश स्वयं मामले से हट जाता है) या जब कोई पक्ष मामले से अलग होने की दलील देता है।

- मामले से अलग होने का निर्णय पूरी तरह से न्यायाधीश की अंतरात्मा और विवेक पर निर्भर करता है तथा कोई भी पक्ष न्यायाधीश को मामले से अलग होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

- यदि कोई न्यायाधीश स्वयं को मामले से अलग कर लेता है, तो मामला वैकल्पिक पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया जाता है।

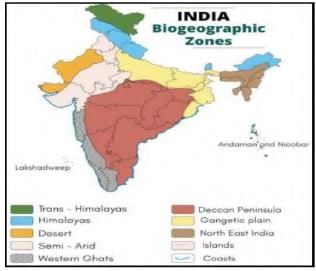

भारत में उष्णकटिबंधीय वनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाए जाते हैं। 2. उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन उत्तर-पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। 3. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तट पर पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 1 और 2

- c)केवल 2 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

भारत में उष्णकटिबंधीय वनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाए जाते हैं।

2. उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन उत्तर-पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं।

3. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तट पर पाए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 1 और 2

c)

केवल 2 और 3

d)

1, 2 और 3

|

|

Tanishq Choudhury answered |

Analysis of Statements on Hot Tropical Deciduous Forests in India:

Statement 1:

- The statement mentions that hot tropical deciduous forests are found across India, excluding the western and northwestern regions.

- This statement is incorrect as hot tropical deciduous forests are predominantly found in central and southern India, not across the entire country.

Statement 2:

- This statement indicates that hot tropical dry evergreen forests are found in the northern parts of India, excluding the northeast.

- This statement is also incorrect as these forests are primarily located in the southern parts of India, not the northern regions.

Statement 3:

- The statement suggests that hot tropical dry deciduous forests are found along the coasts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka.

- This statement is accurate as these forests are indeed present in these coastal areas.

Conclusion:

- Based on the analysis, it can be concluded that only Statement 3 is correct regarding the distribution of hot tropical deciduous forests in India.

- Therefore, the correct answer is option 'A', which states that only Statement 3 is accurate.

Statement 1:

- The statement mentions that hot tropical deciduous forests are found across India, excluding the western and northwestern regions.

- This statement is incorrect as hot tropical deciduous forests are predominantly found in central and southern India, not across the entire country.

Statement 2:

- This statement indicates that hot tropical dry evergreen forests are found in the northern parts of India, excluding the northeast.

- This statement is also incorrect as these forests are primarily located in the southern parts of India, not the northern regions.

Statement 3:

- The statement suggests that hot tropical dry deciduous forests are found along the coasts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Karnataka.

- This statement is accurate as these forests are indeed present in these coastal areas.

Conclusion:

- Based on the analysis, it can be concluded that only Statement 3 is correct regarding the distribution of hot tropical deciduous forests in India.

- Therefore, the correct answer is option 'A', which states that only Statement 3 is accurate.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

- इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं को बढ़ाना है।

- इसके अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)केवल तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

- इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं को बढ़ाना है।

- इसके अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

केवल तीन

d)

कोई नहीं

|

K.L Institute answered |

- हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (एमओएमए) ने हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में यूनानी चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत अनुदान को मंजूरी दी है।

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उक्त क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। PMJVK के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएँ आदि हैं। इसलिए कथन 2 सही है।

- पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए, कथन 3 सही है।

- पीएमजेवीके के अंतर्गत प्रस्ताव राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मांग के अनुसार भेजे जाते हैं, जिन पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद पीएमजेवीके की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

जैव आवर्धन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जैव आवर्धन से तात्पर्य क्रमिक ट्रॉफिक स्तरों पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में कमी से है।

2. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ को चयापचयित या उत्सर्जित किया जा सकता है, और इस प्रकार उसे अगले उच्चतर ट्राफिक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

जैव आवर्धन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जैव आवर्धन से तात्पर्य क्रमिक ट्रॉफिक स्तरों पर विषैले पदार्थ की सांद्रता में कमी से है।

2. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ को चयापचयित या उत्सर्जित किया जा सकता है, और इस प्रकार उसे अगले उच्चतर ट्राफिक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।

2. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ को चयापचयित या उत्सर्जित किया जा सकता है, और इस प्रकार उसे अगले उच्चतर ट्राफिक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Upsc Toppers answered |

- कथन 1 गलत है: जैव आवर्धन से तात्पर्य क्रमिक ट्रॉफिक स्तरों पर विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि से है।

- कथन 2 गलत है: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव द्वारा संचित विषाक्त पदार्थ का चयापचय या उत्सर्जन नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार यह अगले उच्चतर ट्रॉफिक स्तर पर चला जाता है।

निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए जिम्मेदार हैं?- संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश

- गहन एवं एकल कृषि

- विशिष्ट क्षेत्रों का पुनःवनीकरण

- हरित अवसंरचना का निर्माण

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2, 3 और 5

- c)केवल 1, 3 और 4

- d)केवल 1, 4 और 5

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन से कारक जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए जिम्मेदार हैं?

- संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण

- आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश

- गहन एवं एकल कृषि

- विशिष्ट क्षेत्रों का पुनःवनीकरण

- हरित अवसंरचना का निर्माण

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2, 3 और 5

c)

केवल 1, 3 और 4

d)

केवल 1, 4 और 5

|

BT Educators answered |

जैव विविधता को बढ़ाना

- पारिस्थितिकी तंत्र और वहां रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों को नामित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए। आज, दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्र हमारी भूमि के लगभग 15 प्रतिशत, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर तटीय और समुद्री क्षेत्रों के लगभग 10 प्रतिशत और हमारे महासागरों के 3.4 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं।

- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ गैर-देशी पौधे या जानवर हैं जिन्हें गलती से या जानबूझकर ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में पेश किया जाता है जहाँ वे आम तौर पर नहीं पाए जाते हैं, जिससे उस पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर नकारात्मक परिणाम होते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के हानिकारक प्रभाव को दर्शाने वाला एक उदाहरण पीले-पैर वाले हॉर्नेट का मामला है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है और 2005 में बागवानी व्यापार के माध्यम से लाया गया था।

- कृषि का जैव विविधता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। सघन और एकल-फसल खेती से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह खेती की गई भूमि से कई तरह के जीवों को भी हटा देती है जो कीटों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। संधारणीय कृषि पद्धतियाँ विभिन्न तरीकों से जैव विविधता को एकीकृत करने में सहायता करती हैं, जिसमें फसलों की विविधता, कीटों को नियंत्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक कृषि तकनीकें शामिल हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि खेती की गई भूमि चरागाह भूमि, फसल भूमि, बाग, आर्द्रभूमि और प्रबंधित वनों के विविध मिश्रण से बनी हो।

- रीवाइल्डिंग या री-वाइल्डिंग गतिविधियाँ प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जंगली क्षेत्रों को बहाल करने और उनकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से किए जाने वाले संरक्षण प्रयास हैं। उदाहरण के लिए, 2013 में जर्मनी के बैड बर्लेबर्ग क्षेत्र में आठ यूरोपीय बाइसन को जंगल में छोड़ा गया था, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वे पिछले 300 वर्षों से विलुप्त थे।

- हरित अवसंरचना एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आधुनिक विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को जैव विविधता संरक्षण के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। यदि हम सड़क, रेलवे और पुल बनाने की योजना बनाते समय स्थानीय जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करते हैं और उन्हें कम करने के लिए अपनी योजनाओं को अनुकूलित करते हैं, तो यह जैव विविधता को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में उचित रूप से डिज़ाइन किए गए पार्क, शहरी उद्यान, हरित छतें और दीवारें जैव विविधता में योगदान दे सकती हैं।

निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को द्वारा अधिदेशित भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं? 1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 3. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 4. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1, 2, और 3

- b)केवल 2 और 4

- c)1, 2, 3 और 4

- d)केवल 1,3 और 4

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को द्वारा अधिदेशित भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं?

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

3. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान

4. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1, 2, और 3

b)

केवल 2 और 4

c)

1, 2, 3 और 4

d)

केवल 1,3 और 4

|

EduRev UPSC answered |

भारत में प्राकृतिक विरासत स्थल

- भारत के सुंदरबन, पश्चिमी घाट और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये स्थल अद्वितीय जैव विविधता, परिदृश्य और आवासों का संरक्षण करते हैं। वे एक वैश्विक संपत्ति हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संतुलन में योगदान देते हैं।

- तीन प्रकार के स्थल: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित।

यहां यूनेस्को से प्राप्त भारत के प्राकृतिक विरासत स्थलों की सूची दी गई है।

- ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र (2014)

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)

- मानस वन्यजीव अभयारण्य (1985)

- नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)

- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)

- पश्चिमी घाट (2012)

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (2016) यूनेस्को का एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जनसंख्या से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह से है। 2. समुदाय में विशेष प्रजातियों की एकल आबादी शामिल होती है जो एक ही क्षेत्र में रहती और परस्पर क्रिया करती है। 3. बायोम बड़े पैमाने के पारिस्थितिक क्षेत्र हैं जिनकी विशेषता विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु समुदाय हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जनसंख्या से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूह से है।

2. समुदाय में विशेष प्रजातियों की एकल आबादी शामिल होती है जो एक ही क्षेत्र में रहती और परस्पर क्रिया करती है।

3. बायोम बड़े पैमाने के पारिस्थितिक क्षेत्र हैं जिनकी विशेषता विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु समुदाय हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

T.S Academy answered |

- कथन 1 सही है: जनसंख्या एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के समूहों को संदर्भित करती है।

- कथन 2 गलत है: समुदाय एक ही क्षेत्र में रहने और परस्पर क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों की कई आबादियों से मिलकर बनता है।

- कथन 3 सही है: बायोम बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक क्षेत्र हैं जो विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु समुदायों की विशेषता रखते हैं।

निम्न पर विचार करें: 1. कार्बनिक पदार्थों का अपघटन

2. श्वसन

3. पीटलैंड विनाश

4. प्रकाश संश्लेषण

5. ज्वालामुखी क्रिया

6. कार्बोनेट चट्टानों का अपक्षय उपर्युक्त में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है?- a)केवल 1 और 3 को छोड़कर सभी

- b)केवल 2 और 4 को छोड़कर सभी

- c)केवल 4 को छोड़कर सभी

- d)केवल 5 और 6 को छोड़कर सभी

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्न पर विचार करें:

1. कार्बनिक पदार्थों का अपघटन

2. श्वसन

3. पीटलैंड विनाश

4. प्रकाश संश्लेषण

5. ज्वालामुखी क्रिया

6. कार्बोनेट चट्टानों का अपक्षय

2. श्वसन

3. पीटलैंड विनाश

4. प्रकाश संश्लेषण

5. ज्वालामुखी क्रिया

6. कार्बोनेट चट्टानों का अपक्षय

उपर्युक्त में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती है?

a)

केवल 1 और 3 को छोड़कर सभी

b)

केवल 2 और 4 को छोड़कर सभी

c)

केवल 4 को छोड़कर सभी

d)

केवल 5 और 6 को छोड़कर सभी

|

BT Educators answered |

कार्बन चक्र

- कार्बन वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के रूप में मौजूद है। कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच कार्बन का निरंतर आदान-प्रदान होता है। वायुमंडल से कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पौधों में और फिर जानवरों में चला जाता है।

- श्वसन और मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया से यह वायुमंडल में वापस चला जाता है। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक चक्र होता है।

- जब जीव मर जाते हैं, तो उन्हें बैक्टीरिया द्वारा विघटित कर दिया जाता है। विघटन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है।

- श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव की कोशिकाएं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संयोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी निकलते हैं।

- जब पीटलैंड को सूखा दिया जाता है, तो संपीड़ित कार्बनिक पदार्थ सड़ने लगते हैं, जिससे लंबे समय से डूबा हुआ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और हमारे वायुमंडल में और अधिक ग्रीनहाउस गैसें जुड़ जाती हैं।

- प्रकाश संश्लेषण: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन का उत्पादन होता है।

- जल वाष्प (H2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) सबसे आम ज्वालामुखी गैसें हैं।

- भूगर्भिक समय के दौरान, चूना पत्थर (विवर्तनिक प्रक्रियाओं या समुद्र तल में परिवर्तन के कारण) वायुमंडल और बारिश के अपक्षय के संपर्क में आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में घुलने पर बनने वाला कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट चट्टानों को घोल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. संरक्षित वन आरक्षित वन हो सकता है, परंतु आरक्षित वन संरक्षित वन नहीं हो सकता। 2. ग्राम वन के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संरक्षित वन आरक्षित वन हो सकता है, परंतु आरक्षित वन संरक्षित वन नहीं हो सकता।

2. ग्राम वन के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Upsc Rank Holders answered |

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत सार्वजनिक वन के प्रकार

- आरक्षित वन

- गांव के जंगल

- संरक्षित वन

आरक्षित वन

- इन्हें सरकार द्वारा आरक्षित किया जाता है। भारत में आधे से ज़्यादा वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया है। भारत के कुल वनों में से 53% आरक्षित वन हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार इन वनों को आरक्षित करती है।

- इन जंगलों में शिकार और पेड़ों को काटने जैसी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध है। उच्च अधिकारियों की विशेष अनुमति पर ही ये गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जब तक कि ऐसा करने का कोई वैध कारण न हो।

संरक्षित वन (धारा 29)

- भारतीय वन अधिनियम राज्य सरकार को किसी भी भूमि को संरक्षित वन के रूप में उपयोग करने का अधिकार देता है। वन राज्य सरकार के अधीन आरक्षित नहीं हैं।

- संरक्षित वन आरक्षित वन हो सकता है लेकिन आरक्षित वन संरक्षित वन नहीं हो सकता। अतः कथन 1 सही है।

- राज्य के पास इन वनों में वृक्षों की कुछ प्रजातियों को आरक्षित करने की भी शक्ति है, ताकि राज्य उन वृक्षों पर नियंत्रण रख सके, जिनकी लकड़ी, फल और गैर-लकड़ी उत्पादों से राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

ग्राम वन (धारा 28)

- राज्य सरकार किसी भी ग्राम समूह को सरकार द्वारा आरक्षित किसी भी भूमि पर अधिकार दे सकती है। वन प्रबंधन को विनियमित करने के लिए नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए। इसलिए कथन 2 सही है।

- यहाँ दो परस्पर-परिवर्तक शब्दों का प्रयोग किया गया है- एक 'ग्राम वन' और दूसरा 'वन ग्राम', लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अधिनियम में ग्राम वन कानूनी श्रेणी में है जबकि वन ग्राम प्रशासनिक श्रेणी में है।

निम्नलिखित में से किस मौसम की घटना के दौरान अफ्रीका के हॉर्न में वर्षा में वृद्धि होती है? 1. अल नीनो 2. ला नीना 3. सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव 4. नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1 और 3

- b)केवल 2 और 4

- c)केवल 1 और 4

- d)केवल 2 और 3

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से किस मौसम की घटना के दौरान अफ्रीका के हॉर्न में वर्षा में वृद्धि होती है?

1. अल नीनो

2. ला नीना

3. सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव

4. नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1 और 3

b)

केवल 2 और 4

c)

केवल 1 और 4

d)

केवल 2 और 3

|

Goel UPSC Coaching Center answered |

- हालिया संदर्भ: सोमालिया में लगभग 1.6 मिलियन लोग भारी मौसमी बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जो दो जलवायु घटनाओं, एल नीनो और हिंद महासागर डिपोल के संयुक्त प्रभाव से और भी बदतर हो गई है।

- एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। एल नीनो एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) नामक एक बड़ी घटना का "गर्म चरण" है। ला नीना, ENSO का "ठंडा चरण", एक पैटर्न है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य रूप से ठंडा होने का वर्णन करता है। एल नीनो और ला नीना को ENSO का महासागरीय भाग माना जाता है, जबकि दक्षिणी दोलन इसके वायुमंडलीय परिवर्तन हैं। इसका समुद्र के तापमान, समुद्री धाराओं की गति और ताकत, तटीय मत्स्य पालन के स्वास्थ्य और ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अमेरिका और उससे आगे के स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है।

- अल नीनो कई अफ्रीकी क्षेत्रों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में बारिश में कमी आने की संभावना है, खासकर अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। मकई जैसी मुख्य फसलों की कमी होने की संभावना है। दूसरी ओर, हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका में बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। अल नीनो आमतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया को औसत से ज़्यादा शुष्क परिस्थितियों में प्रभावित करता है, जिससे आम तौर पर बारिश रुक जाती है और सूखे का ख़तरा पैदा होता है।

- हिंद महासागर द्विध्रुव - जिसे प्रशांत महासागर के समतुल्य के समान होने के कारण अक्सर "भारतीय नीनो" कहा जाता है - हिंद महासागर के विपरीत भागों में समुद्र की सतह के तापमान में अंतर को संदर्भित करता है। महासागर के पूर्वी भाग में तापमान पश्चिमी भाग की तुलना में गर्म और ठंडे के बीच दोलन करता है, जो "सकारात्मक", "तटस्थ" और "नकारात्मक" के रूप में संदर्भित चरणों के माध्यम से चक्रित होता है।

- द्विध्रुव के सकारात्मक चरण का अर्थ है पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में गर्म समुद्री तापमान, जबकि पूर्व में इसके विपरीत। इस मजबूत सकारात्मक द्विध्रुव का परिणाम पूर्वी अफ्रीका (अफ्रीका के हॉर्न सहित) में औसत से अधिक वर्षा और बाढ़ तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा है।

- अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

जलवायु परिवर्तन अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से कृषि को प्रभावित कर सकता है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?- फसल वृद्धि अवधि में वृद्धि के कारण गेहूं जैसी कुछ अनाज फसलों की पैदावार में वृद्धि होने की संभावना है।

- यह कीट आबादी के अस्तित्व और वितरण को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार फसलों और कीटों के बीच एक नया संतुलन विकसित कर सकता है।

- वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से फसलों पर निषेचन प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार उनकी वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2 और 3

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

जलवायु परिवर्तन अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से कृषि को प्रभावित कर सकता है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?

- फसल वृद्धि अवधि में वृद्धि के कारण गेहूं जैसी कुछ अनाज फसलों की पैदावार में वृद्धि होने की संभावना है।

- यह कीट आबादी के अस्तित्व और वितरण को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार फसलों और कीटों के बीच एक नया संतुलन विकसित कर सकता है।

- वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से फसलों पर निषेचन प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार उनकी वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2 और 3

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2 और 3

|

Ias Masters answered |

- कथन 1 गलत है: प्रमुख अनाज फसलों, विशेषकर गेहूं की पैदावार, फसल वृद्धि अवधि में कमी, श्वसन में वृद्धि, और/या वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण वर्षा/सिंचाई जल आपूर्ति में कमी के कारण कम होने की संभावना है।

- कथन 2 सही है: तापमान में वृद्धि कीट आबादी के अस्तित्व और वितरण को प्रभावित कर सकती है और इस प्रकार फसलों और कीटों के बीच नया संतुलन विकसित हो सकता है।

- कथन 3 सही है: वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग वाली फसलों पर निषेचन प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार उनकी वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- परिवेशी CO2 में वृद्धि लाभदायक है, क्योंकि इससे कई फसलों में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसी C3 प्रकाश संश्लेषण तंत्र वाली फसलों में, तथा वाष्पीकरणीय नुकसान में कमी आती है।

- इसके बावजूद, प्रमुख अनाज फसलों, विशेषकर गेहूं, की पैदावार में कमी आने की संभावना है, क्योंकि फसल की वृद्धि अवधि में कमी, श्वसन में वृद्धि, तथा/या वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण वर्षा/सिंचाई जल आपूर्ति में कमी आ सकती है।

- तापमान में वृद्धि से फसल की अवधि कम हो सकती है, फसल की श्वसन दर बढ़ सकती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकता है, कीट आबादी के अस्तित्व और वितरण को प्रभावित कर सकता है और इस प्रकार फसलों और कीटों के बीच नया संतुलन विकसित हो सकता है, मिट्टी में पोषक तत्वों के खनिजीकरण में तेजी आ सकती है, उर्वरक उपयोग क्षमता में कमी आ सकती है और वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है।

- जलवायु परिवर्तन फसलों, मिट्टी, पशुधन और कीटों पर अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से कृषि को प्रभावित कर सकता है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग वाली फसलों पर निषेचन प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार उनकी वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है।

यदि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, तो निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है?- a)मुख्य वन संरक्षक

- b)राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

- c)राज्य वन्यजीव बोर्ड

- d)मुख्य वन्यजीव वार्डन

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

यदि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है, तो निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है?

a)

मुख्य वन संरक्षक

b)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

c)

राज्य वन्यजीव बोर्ड

d)

मुख्य वन्यजीव वार्डन

|

S.S Career Academy answered |

- राज्य सरकारें देश में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखती हैं। आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाने की राज्य सरकार की शक्ति पूर्ण है, लेकिन गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वनों को अनारक्षित करने, अधिसूचना रद्द करने, मोड़ने, कटाई करने या पट्टे पर देने के लिए उसे केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है।

- राज्य वन विभाग को वन्यजीव अभ्यारण्यों सहित वनों के प्रशासन और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। राज्य वन विभागों का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) करते हैं जो भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी होते हैं।

- मुख्य वन्यजीव वार्डन (CWLW) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक प्राधिकरण है जो विभाग के वन्यजीव विंग का प्रमुख होता है और राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों (PA) पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। प्रत्येक PA को आम तौर पर वन्यजीव प्रभाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसका नेतृत्व उप वन संरक्षक (DCF) करता है।

- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सी.डब्लू.एल.डब्ल्यू. से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान:

- मुख्य वन्य जीव संरक्षक, यदि वह संतुष्ट है कि अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई भी जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना विकलांग या बीमार है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो लिखित आदेश द्वारा और इसके कारणों को बताते हुए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने या ऐसे जानवर का शिकार करवाने की अनुमति दे सकता है। इसलिए विकल्प (डी) सही उत्तर है।

- मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिए यह वैध होगा कि वह किसी व्यक्ति को, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा परमिट प्रदान करे, जिससे ऐसे परमिट के धारक को, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजन के लिए, ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव का शिकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

- कोई भी व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट पौधे की खेती मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं:

वन के प्रकार और उनकी संबंधित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?- बोरियल वन - पतली पोडज़ोल मिट्टी

- शीतोष्ण वन – चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष

- उष्णकटिबंधीय वन - वनस्पतियों की प्रतिबंधित वृद्धि

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:- a)केवल 1

- b)केवल 2 और 3

- c)केवल 1 और 3

- d)1, 2 और 3

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

वन के प्रकार और उनकी संबंधित विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

- बोरियल वन - पतली पोडज़ोल मिट्टी

- शीतोष्ण वन – चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष

- उष्णकटिबंधीय वन - वनस्पतियों की प्रतिबंधित वृद्धि

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a)

केवल 1

b)

केवल 2 और 3

c)

केवल 1 और 3

d)

1, 2 और 3

|

Innovative Classes answered |

वन पारिस्थितिकी तंत्र

- वन पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल समूह शामिल होता है।

- मिट्टी की प्रकृति, जलवायु और स्थानीय स्थलाकृति वन वनस्पति में वृक्षों के वितरण और उनकी प्रचुरता को निर्धारित करती है।

- उच्च वर्षा वाले ठंडे क्षेत्र, लम्बी सर्दियां और छोटी ग्रीष्म ऋतु वाली मजबूत मौसमी जलवायु वाले क्षेत्र बोरियल शंकुधारी वनों की विशेषता रखते हैं।

उत्तरी वन

- बोरियल वन मिट्टी की विशेषता पतली पोडज़ोल है और यह अपेक्षाकृत खराब है। दोनों इसलिए क्योंकि ठंडे वातावरण में चट्टानों का अपक्षय धीरे-धीरे होता है और क्योंकि कोनिफर सुई (पत्ती) से प्राप्त कूड़ा बहुत धीरे-धीरे विघटित होता है और पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता है।

शीतोष्ण वन

- शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता मध्यम जलवायु और चौड़े पत्ते वाले पर्णपाती वृक्ष हैं, जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, शीतकाल में नंगे हो जाते हैं और वसंत में नए पत्ते उगाते हैं।

- वर्षा पूरे क्षेत्र में एक समान होती है। शीतोष्ण वनों की मिट्टी पोडज़ोलिक और काफी गहरी होती है।

ऊष्णकटिबंधीय वर्षावन

- उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे विविध और समृद्ध समुदायों में से हैं।

- तापमान और आर्द्रता दोनों उच्च और कमोबेश एक समान रहते हैं।

- वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और आमतौर पर पूरे वर्ष वितरित होती है।

- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मिट्टी लाल लैटोसोल्स है, और वे बहुत मोटी हैं।

- निक्षालन की उच्च दर के कारण ये मिट्टी कृषि प्रयोजनों के लिए वस्तुतः अनुपयोगी हो जाती है, लेकिन जब इसे बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है, तो अपघटन के कारण कूड़े की परत के भीतर पोषक तत्वों का तीव्र चक्रण होता है, जो मिट्टी की प्राकृतिक गरीबी की भरपाई कर सकता है।

- कई क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण झाड़ियां उगने में बाधा उत्पन्न होती है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. दलदली पौधे उथले पानी में जड़ें जमा लेते हैं और मूल झील बेसिन में उगना शुरू कर देते हैं।

2. झील में तैरते पौधों (दलदल) का विशाल समूह पनपता है, जो भूमि में परिवर्तित हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. दलदली पौधे उथले पानी में जड़ें जमा लेते हैं और मूल झील बेसिन में उगना शुरू कर देते हैं।

2. झील में तैरते पौधों (दलदल) का विशाल समूह पनपता है, जो भूमि में परिवर्तित हो जाता है।

1. दलदली पौधे उथले पानी में जड़ें जमा लेते हैं और मूल झील बेसिन में उगना शुरू कर देते हैं।

2. झील में तैरते पौधों (दलदल) का विशाल समूह पनपता है, जो भूमि में परिवर्तित हो जाता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

EduRev UPSC answered |

यूट्रोफिकेशन के प्रभाव

- सदियों से, जैसे-जैसे गाद और कार्बनिक मलबा जमा होता गया, झील उथली और गर्म होती गई, तथा गर्म पानी के जीवों ने ठंडे वातावरण में पनपने वाले जीवों की जगह ले ली।

- दलदली पौधे उथले पानी में जड़ें जमा लेते हैं और मूल झील बेसिन में भरने लगते हैं। अंततः झील में तैरने वाले पौधों (दलदल) के बड़े समूह उग आते हैं, जो अंततः भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं।

- जलवायु, झील के आकार और अन्य कारकों के आधार पर, किसी झील की प्राकृतिक आयु हजारों वर्षों तक हो सकती है।

- हालांकि, उद्योगों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर सकते हैं। इस घटना को सांस्कृतिक या त्वरित यूट्रोफिकेशन कहा जाता है।

ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। 2. बुलेटिन में कार्बन डाइऑक्साइड ( CO2 ), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड ( N2O ) के लिए वैश्विक औसत सतह मोल अंशों को दिखाया गया है और उनकी तुलना पिछले वर्ष और पूर्व-औद्योगिक स्तरों से की गई है। 3. इसका प्रकाशन अर्धवार्षिक आधार पर होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है।

2. बुलेटिन में कार्बन डाइऑक्साइड ( CO2 ), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड ( N2O ) के लिए वैश्विक औसत सतह मोल अंशों को दिखाया गया है और उनकी तुलना पिछले वर्ष और पूर्व-औद्योगिक स्तरों से की गई है।

3. इसका प्रकाशन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

Ias Masters answered |

- हालिया संदर्भ: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने नवीनतम ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन जारी किया और पाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 3 से 5 मिलियन वर्ष पहले के स्तर के समान है।

- ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन WMO GAW कार्यक्रम से अवलोकनों का नवीनतम विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO 2 ), मीथेन (CH 4 ) और नाइट्रस ऑक्साइड (N 2 O) के लिए वैश्विक स्तर पर औसत सतह मोल अंशों को दर्शाता है और पिछले वर्ष के दौरान और पूर्व-औद्योगिक स्तरों के साथ उनकी तुलना करता है। यह लंबे समय तक रहने वाले GHG (LLGHG) द्वारा विकिरण बल में परिवर्तन और इस वृद्धि में व्यक्तिगत गैसों के योगदान पर भी जानकारी प्रदान करता है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है।

- यह सालाना प्रकाशित होता है। 2006 से, WMO ने वार्षिक ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन प्रकाशित किया है। 2023 का ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले आता है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

- उन्होंने वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान बुलेटिन का अनुमान है कि वर्तमान प्रक्षेपवक्र "हमें इस सदी के अंत तक पेरिस समझौते के लक्ष्यों से कहीं अधिक तापमान में वृद्धि के मार्ग पर ले जाता है।"

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. दो राज्यों के बीच और एक राज्य के भीतर 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल बनाना आवश्यक है। 2. माल की अंतरराज्यीय आवाजाही के संबंध में, प्रत्येक राज्य ई-वे बिल बनाने के लिए एक सीमा मूल्य चुनने के लिए स्वतंत्र है। 3. गैर-मोटर चालित वाहन द्वारा परिवहन किये जाने वाले माल के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दो राज्यों के बीच और एक राज्य के भीतर 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल बनाना आवश्यक है।

2. माल की अंतरराज्यीय आवाजाही के संबंध में, प्रत्येक राज्य ई-वे बिल बनाने के लिए एक सीमा मूल्य चुनने के लिए स्वतंत्र है।

3. गैर-मोटर चालित वाहन द्वारा परिवहन किये जाने वाले माल के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

Valor Academy answered |

- हालिया संदर्भ: अक्टूबर में ई-वे बिल जनरेशन ने इसकी शुरुआत के बाद पहली बार 10 करोड़ को पार कर लिया है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के आंकड़ों से पता चलता है कि ई-वे बिल जनरेशन 10.03 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इस साल अगस्त में 9.34 करोड़ के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया है।

- वेबिल एक रसीद या दस्तावेज है जो वाहक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें माल की खेप के शिपमेंट से संबंधित विवरण और निर्देश दिए जाते हैं और विवरण में प्रेषक का नाम, प्राप्तकर्ता, खेप का उद्गम स्थल, उसका गंतव्य और मार्ग शामिल होता है।

- इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ई-वे बिल) मूल रूप से एक अनुपालन तंत्र है, जिसमें डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से माल की आवाजाही करने वाला व्यक्ति माल की आवाजाही शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी अपलोड करता है और जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल तैयार करता है।

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम, 2017 के अनुसार, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की खेप के लिए ई-वे बिल बनाना आवश्यक है। दो राज्यों के बीच और एक राज्य के भीतर आवाजाही के लिए यह आवश्यक है। हालाँकि, एक राज्य अपनी सीमा के भीतर आवाजाही के लिए लागू होने वाले माल के मूल्य की सीमा तय कर सकता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं।

- ई-वे बिल की वैधता माल द्वारा तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करती है। 100 किलोमीटर से कम की दूरी के लिए, ई-वे बिल प्रासंगिक तिथि से एक दिन के लिए वैध होगा। उसके बाद हर 100 किलोमीटर के लिए, वैधता प्रासंगिक तिथि से एक अतिरिक्त दिन होगी।

- निम्नलिखित मामलों में ई-वे बिल तैयार करने की आवश्यकता नहीं है:

- सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 के अनुलग्नक में निर्दिष्ट अनुसार माल का परिवहन

- माल को गैर-मोटर चालित वाहन द्वारा ले जाया जा रहा है। अतः कथन 3 सही है।

- बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से सीमा शुल्क द्वारा निकासी के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक परिवहन किए जाने वाले सामान;

- 50,000/- रुपये से कम मूल्य का माल।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 16) की सोलहवीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। 2. इसका लक्ष्य 2030 तक 30% क्षरित भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करना है। 3. इसका लक्ष्य 2030 तक आक्रामक प्रजातियों की दर को 50 प्रतिशत तक कम करना है। इनमें से कितने सही हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी 16) की सोलहवीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।

2. इसका लक्ष्य 2030 तक 30% क्षरित भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करना है।

3. इसका लक्ष्य 2030 तक आक्रामक प्रजातियों की दर को 50 प्रतिशत तक कम करना है।

इनमें से कितने सही हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

EduRev UPSC answered |

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (GBF) को चार साल की परामर्श और वार्ता प्रक्रिया के बाद पार्टियों के सम्मेलन (COP 15) की पंद्रहवीं बैठक के दौरान अपनाया गया था। यह ऐतिहासिक रूपरेखा, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करती है और सम्मेलन की पिछली रणनीतिक योजनाओं पर आधारित है, 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाली दुनिया के वैश्विक दृष्टिकोण तक पहुँचने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करती है। रूपरेखा के प्रमुख तत्वों में 2050 के लिए 4 लक्ष्य और 2030 के लिए 23 लक्ष्य हैं। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

- देश प्रगति से संबंधित संकेतकों के एक बड़े समूह पर हर पाँच साल या उससे कम समय में निगरानी और रिपोर्ट करेंगे। वैश्विक पर्यावरण सुविधा से वैश्विक जैव विविधता ढांचे ("जीबीएफ फंड") के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

- जी.बी.एफ. में विश्व ने जैवविविधता की हानि को रोकने और उसे उलटने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं।

- इसका लक्ष्य स्थलीय और समुद्री पर्यावरण के 30 प्रतिशत हिस्से को संरक्षित करना है।

- इसका लक्ष्य 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और समुद्री क्षेत्र को सक्रिय पुनर्स्थापना के तहत रखना और 2030 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। अतः कथन 2 सही है।

- इसमें पर्यावरण में जाने वाले पोषक तत्वों को कम से कम आधे तक कम करने पर सहमति व्यक्त की गई।

- इसमें कीटनाशकों और खतरनाक रसायनों से होने वाले खतरे को कम से कम आधे तक कम करने पर सहमति व्यक्त की गई।

- इसने 2030 तक आक्रामक प्रजातियों की दर को 50 प्रतिशत तक कम करने और पहले से ही पेश की गई प्रजातियों को खत्म करने और नियंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए, कथन 3 सही है।

- और इसने हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करने, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या सुधारने पर सहमति व्यक्त की, तथा 2030 तक प्रति वर्ष 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती की - सबसे हानिकारक से शुरुआत करते हुए।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- कथन-I: जलवायु स्वैप के लिए ऋण एक समझौता है जहां एक ऋणदाता देनदार के विदेशी ऋण के एक हिस्से को छोड़ देता है या किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने के लिए देनदार की प्रतिबद्धता के बदले में ऋण राहत प्रदान करता है।

- कथन-II: कई विकासशील राष्ट्र ऐसे समझौतों के कारण बढ़ते ऋण भार, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की हानि के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?- a)कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है

- b)कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है

- c)कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

- d)कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- कथन-I: जलवायु स्वैप के लिए ऋण एक समझौता है जहां एक ऋणदाता देनदार के विदेशी ऋण के एक हिस्से को छोड़ देता है या किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने के लिए देनदार की प्रतिबद्धता के बदले में ऋण राहत प्रदान करता है।

- कथन-II: कई विकासशील राष्ट्र ऐसे समझौतों के कारण बढ़ते ऋण भार, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की हानि के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a)

कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है

b)

कथन-I और कथन-II सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है

c)

कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

d)

कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

|

K.L Institute answered |

- हाल ही के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के लिए ऋण विनिमय ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऋण-राहत उपकरण के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। बहुपक्षीय विकास बैंक और UNDP जैसे संगठन इन देशों के लिए ऋण के बोझ को कम करने के लिए इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं।

- जलवायु के लिए ऋण स्वैप एक वित्तीय दृष्टिकोण है जो जलवायु निवेश के लिए धन मुक्त करके इस समस्या को कम करने में मदद करता है। वे ऋण राहत का एक रूप हैं जो ऋण को जलवायु से संबंधित निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध अनुदान में बदल देता है। इसलिए कथन-I सही है।

- वाणिज्यिक और आधिकारिक दोनों द्विपक्षीय ऋणों को ऐसे स्वैप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें आधिकारिक स्वैप से ऋण सेवा भुगतान को दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं की ओर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मिलती है, जैसे कि जलवायु कार्रवाई से संबंधित परियोजनाएं।

- जलवायु के लिए ऋण विनिमय की उत्पत्ति प्रकृति के लिए ऋण विनिमय से हुई है, जिसे 1980 के दशक में ऋण राहत के बदले में जैव विविधता संरक्षण और उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

- बोलीविया और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1987 में पहली बार ऋण-के-लिए-प्रकृति विनिमय को क्रियान्वित किया। 2000 के दशक में ऋण-के-लिए-जलवायु विनिमय एक अधिक व्यापक अवधारणा बन गई, जिसमें न केवल प्रकृति संरक्षण, बल्कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन भी शामिल हो गया।

- 2006 में, जर्मनी और इंडोनेशिया ने पहली बार जलवायु के लिए ऋण अदला-बदली को क्रियान्वित किया, जिसमें इंडोनेशिया ने ऋण राहत के बदले में REDD+ (वन विनाश और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी) पहल के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का वचन दिया।

- जलवायु के लिए ऋण स्वैप से लेनदारों और देनदारों दोनों को लाभ मिलता है। लेनदार अपने विकास सहयोग और जलवायु वित्त लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऋण वसूली की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं और देनदार देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं

- ऋण-से-जलवायु स्वैप में कदम:

- मान लीजिए कि एक विकासशील देश किसी द्विपक्षीय ऋणदाता का ऋणी है, जो ऋण राहत प्रदान करना चाहता है तथा विकासशील देश को जलवायु-अनुकूल नीतियों या परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।

- ऋणदाता इस बात से सहमत है कि विकासशील देश को अब अपना ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

- बदले में, विकासशील देश ऋणदाता के साथ इस बात पर सहमत होता है कि या तो (i) वह ऋण भुगतान पर खर्च होने वाली राशि को जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं पर खर्च करेगा या (ii) जलवायु-अनुकूल नीतियां अपनाएगा।

- ऐसे समझौतों के लाभ.

- अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण होने वाली वित्तीय आपदाओं से अत्यधिक असुरक्षित देशों को उबारने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं।

- हालाँकि, पिछले दशक में, ऋण-के-लिए-जलवायु अदला-बदली निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपेक्षाकृत लोकप्रिय हो गई है।

- वे जलवायु निवेश करने के लिए एक अभिनव तरीका प्रस्तुत करते हैं, साथ ही आवश्यक वित्तीय गुंजाइश भी पैदा करते हैं।

- साथ ही, वे किसी देश को ऋण सेवा से अपने खर्च को सहमत सार्वजनिक निवेश में बदलने के लिए प्रतिबद्ध करके जलवायु निवेश का समर्थन करते हैं। इसलिए कथन II सही नहीं है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

एसडीजी संख्या : लक्ष्य- एसडीजी 3: लैंगिक समानता

- एसडीजी 9: स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच

- एसडीजी 13: टिकाऊ शहर और समुदाय

- एसडीजी 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?- a)केवल एक जोड़ी

- b)केवल दो जोड़े

- c)केवल तीन जोड़े

- d)सभी चार जोड़े

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

एसडीजी संख्या : लक्ष्य

एसडीजी संख्या : लक्ष्य

- एसडीजी 3: लैंगिक समानता

- एसडीजी 9: स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच

- एसडीजी 13: टिकाऊ शहर और समुदाय

- एसडीजी 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a)

केवल एक जोड़ी

b)

केवल दो जोड़े

c)

केवल तीन जोड़े

d)

सभी चार जोड़े

|

Lohit Matani answered |

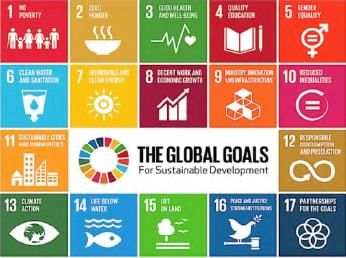

- सितंबर 2015 में राष्ट्र प्रमुखों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाकर दुनिया को सतत विकास की राह पर लाने पर सहमति जताई थी। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी शामिल हैं, जो सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों में मात्रात्मक उद्देश्य निर्धारित करते हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है।

- 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत हैं - वे मानते हैं कि एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करेगी, और विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। 17 लक्ष्यों के अंतर्गत 169 लक्ष्य हैं।

- 17 सतत विकास लक्ष्यों को दर्शाने वाली छवि

- इस प्रकार, केवल युग्म 4 सही सुमेलित है। अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 'राष्ट्रीय उद्यान' या 'वन्यजीव अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की जाती है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 'राष्ट्रीय उद्यान' या 'वन्यजीव अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की जाती है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

Capstone Ias Learning answered |

समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए):

- एम.पी.ए. महासागर का वह हिस्सा है जहाँ सरकार ने मानवीय गतिविधियों पर सीमाएँ लगा रखी हैं। वर्तमान में, अनुमानतः 7.65% महासागर एम.पी.ए. द्वारा कवर किया गया है।

- इन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत या तो 'राष्ट्रीय उद्यान' या 'वन्यजीव अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

- उन्हें स्थानीय, राज्य, प्रादेशिक, देशी, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है।

- हाल ही में, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का उपयोग करते हुए कुल 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री क्षेत्रों (ICMBA) के रूप में प्राथमिकता दी गई है। इसलिए कथन 2 सही है।

- भारत के महत्वपूर्ण एमपीए (तटीय या समुद्री) चित्र में दिए गए हैं: -

क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग को सीमित करने के सफल वैश्विक प्रयास के बाद, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ( O3 ) की वसूली की गति धीमी होने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं?- a)बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) जैसे CO2 और CH4 का उत्सर्जन।

- b)जल निकायों द्वारा उच्च रासायनिक और जैविक ऑक्सीजन की मांग के कारण आणविक ऑक्सीजन की कमी।

- c)सौर आने वाली विकिरण में UV किरणों की तुलना में अवरक्त तरंगों में वृद्धि (ओजोन उत्पादन के लिए आवश्यक)।

- d)अत्यधिक दूरसंचार रेडियो तरंग विकिरण, जिसके कारण ओजोन (O 3 ) का आणविक ऑक्सीजन (O 2 ) और परमाणु/मुक्त ऑक्सीजन (O) में विनाश हुआ।

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) के उपयोग को सीमित करने के सफल वैश्विक प्रयास के बाद, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ( O3 ) की वसूली की गति धीमी होने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या हैं?

a)

बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) जैसे CO2 और CH4 का उत्सर्जन।

b)

जल निकायों द्वारा उच्च रासायनिक और जैविक ऑक्सीजन की मांग के कारण आणविक ऑक्सीजन की कमी।

c)

सौर आने वाली विकिरण में UV किरणों की तुलना में अवरक्त तरंगों में वृद्धि (ओजोन उत्पादन के लिए आवश्यक)।

d)

अत्यधिक दूरसंचार रेडियो तरंग विकिरण, जिसके कारण ओजोन (O 3 ) का आणविक ऑक्सीजन (O 2 ) और परमाणु/मुक्त ऑक्सीजन (O) में विनाश हुआ।

|

Valor Academy answered |

समतापमंडलीय ओजोन परत का क्षरण

- "ओजोन क्षरण" शब्द का अर्थ केवल ओजोन के प्राकृतिक विनाश से कहीं अधिक है; इसका अर्थ है कि ओजोन की हानि ओजोन निर्माण से अधिक है।

- वायुमंडल में सीएफसी जैसे अतिरिक्त ओजोन-विनाशक यौगिक डालना ओजोन की हमारी "बाल्टी" में छेदों का आकार बढ़ाने जैसा है। बड़े छेद ओजोन के बनने की तुलना में अधिक तेज़ गति से ओजोन को बाहर निकलने का कारण बनते हैं। नतीजतन, पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करने वाले ओजोन का स्तर कम हो जाता है।

- पिछले 15 वर्षों के दौरान, अंटार्कटिका और आर्कटिक के ऊपर के क्षेत्रों में एक अतिरिक्त तंत्र पाया गया जो ओजोन को तेजी से नष्ट कर देता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर उनकी सर्दियों के दौरान, समताप मंडल बहुत ठंडे तापमान तक ठंडा हो जाता है और ध्रुवीय समताप मंडल बादल (PSCs) बनते हैं।

- ध्रुवीय समताप मंडल में, लगभग सभी क्लोरीन निष्क्रिय या “भंडार” गैसों जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl) और क्लोरीन नाइट्रेट (ClONO 2 ) के रूप में होता है जो ओजोन या एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हालाँकि, इन “भंडार” क्लोरीन गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाएँ ध्रुवीय समताप मंडल के बादल कण सतहों पर हो सकती हैं, जिससे क्लोरीन गैसें बहुत प्रतिक्रियाशील रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं जो ओजोन को तेज़ी से नष्ट कर देती हैं।

- समतापमंडलीय बादल कणों पर इस "ध्रुवीय रसायन" के कारण अंटार्कटिका और आर्कटिक पर ओजोन सांद्रता में बहुत बड़ी कमी आई है। वास्तव में, अंटार्कटिका पर वसंत में ओजोन का स्तर इतना कम हो जाता है कि वैज्ञानिक इस कमी को "अंटार्कटिक ओजोन छिद्र" कहते हैं।

- CO 2 क्षोभमंडल और समतापमंडल दोनों में तापमान को प्रभावित करता है और O 3 का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। CH 4 क्षोभमंडल और समतापमंडल में प्रतिक्रियाशील हाइड्रोजन ऑक्साइड के स्तर को प्रभावित करता है जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

लीथ के सॉफ्टशेल कछुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह एक बड़ा मीठे पानी का कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। 2. आईयूसीएन द्वारा इसे न्यूनतम चिंताजनक दर्जा प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?- a)केवल 1

- b)केवल 2

- c)1 और 2 दोनों

- d)न तो 1, न ही 2

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

लीथ के सॉफ्टशेल कछुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक बड़ा मीठे पानी का कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है।

2. आईयूसीएन द्वारा इसे न्यूनतम चिंताजनक दर्जा प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a)

केवल 1

b)

केवल 2

c)

1 और 2 दोनों

d)

न तो 1, न ही 2

|

S.S Career Academy answered |

- लीथ का सॉफ्टशेल कछुआ एक बड़ा मीठे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है और यह नदियों और जलाशयों में पाया जाता है। पिछले 30 वर्षों में इस प्रजाति का गहन शोषण किया गया है। इसलिए, कथन 1 सही है।

- भारत में इसे अवैध रूप से शिकार करके खाया जाता रहा है। मांस और कैलीपी के लिए इसका अवैध रूप से विदेशों में भी व्यापार किया जाता रहा है।

- पिछले 30 वर्षों में इस कछुए की प्रजाति की जनसंख्या में 90% की गिरावट आई है, जिसके कारण अब इस प्रजाति को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है।

- इसे IUCN द्वारा 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र में बहु-दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होती है। 2. पोषक चक्रण में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जैसे आवश्यक तत्वों की आवाजाही और पुनर्चक्रण शामिल है। 3. पोषक चक्रण जीवों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र में बहु-दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होती है।

2. पोषक चक्रण में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जैसे आवश्यक तत्वों की आवाजाही और पुनर्चक्रण शामिल है।

3. पोषक चक्रण जीवों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

S.S Career Academy answered |

- कथन 1 गलत है: ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एकदिशीय तरीके से प्रवाहित होती है।

- कथन 2 सही है: पोषक चक्रण में पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य जैसे आवश्यक तत्वों की आवाजाही और पुनर्चक्रण शामिल है।

- कथन 3 सही है: पोषक चक्रण जीवों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

सिक्किम के एकीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:- भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन था।

- 1975 में सिक्किम में राजशाही को समाप्त करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था।

- सिक्किम को राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

सिक्किम के एकीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत का हिस्सा बनने से पहले सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का शासन था।

- 1975 में सिक्किम में राजशाही को समाप्त करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था।

- सिक्किम को राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

Capstone Ias Learning answered |

- सिक्किम एकीकरण

- चर्चा में क्यों?

- 22वां सिक्किम दिवस 16 मई, 2023 को मनाया जाएगा, जिसमें 1975 में भारत के साथ पूर्ववर्ती राज्य के एकीकरण के इतिहास को याद किया जाएगा।

- सिक्किम राज्य:

- सिक्किम राज्य की स्थापना 1642 में हुई थी।

- फुंत्सोंग नामग्याल सिक्किम के चोग्याल (राजा) के पहले शासक थे। इसलिए, कथन 1 सही है।

- सिक्किम का चोग्याल राजवंश तिब्बती मूल का था।

- सिक्किम में अक्सर भूटान और नेपाल के साथ भूमि को लेकर संघर्ष होता रहता है।

- सिक्किम के राज्य बनने के साथ ही नामग्याल राजवंश का अंत हो गया और चोग्याल का पद भी समाप्त कर दिया गया।

- ब्रिटिश काल में सिक्किम:

- ब्रिटिश लोग सिक्किम को चीन और नेपाल के विरुद्ध एक बफर राज्य के रूप में देखते थे, जिनके साथ उन्होंने 1814-16 के एंग्लो-गोरखा युद्ध में लड़ाई लड़ी थी।

- एंग्लो-गोरखा युद्ध में, अंग्रेजों ने सिक्किम को कई क्षेत्रों को सुरक्षित करने में मदद की, जिन पर नेपाल ने पहले कब्जा कर लिया था।

- नामग्याल राजवंश की राजशाही अगले 333 वर्षों तक कायम रही, अर्थात् 1975 में भारत में इसके एकीकरण तक।

- 1861 में तुमलोंग की संधि ने सिक्किम पर ब्रिटिश नियंत्रण प्रदान कर दिया, लेकिन चोग्याल सत्ता पर काबिज रहे।

- स्वतंत्रता के बाद:

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था।

- 1950 में भारत-सिक्किम संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया।

- भारत सिक्किम के रक्षा, विदेशी मामलों और सामरिक संचार पर नियंत्रण रखता था।

- 1974 में सिक्किम के लिए एक नया संविधान अपनाया गया, जिसमें राजा की भूमिका को नाममात्र के पद तक सीमित कर दिया गया।

- 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और अधिकांश लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

- सिक्किम को भारत संघ में एक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए संसद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसलिए, कथन 3 सही है।

- तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्वीकृति से 16 मई 1975 को सिक्किम 22वाँ भारतीय राज्य बना।

निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

हाथी रिजर्व - राज्य

1. लेमरू - छत्तीसगढ़

2. चिरांग-रिपु - मेघालय

3. सिंगफान - झारखंड उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'A'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

हाथी रिजर्व - राज्य

1. लेमरू - छत्तीसगढ़

2. चिरांग-रिपु - मेघालय

3. सिंगफान - झारखंड

हाथी रिजर्व - राज्य

1. लेमरू - छत्तीसगढ़

2. चिरांग-रिपु - मेघालय

3. सिंगफान - झारखंड

उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

EduRev UPSC answered |

लेमरू हाथी रिजर्व, छत्तीसगढ़

- छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व का प्रस्ताव रखा गया था क्योंकि हाथी नियमित रूप से झारखंड और ओडिशा से छत्तीसगढ़ आते-जाते रहते हैं। इस रिजर्व के तहत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य वन का हिस्सा है, जो एक बहुत ही विविध जैवक्षेत्र है जो कोयले के भंडार से भी समृद्ध है। इसलिए जोड़ी 1 सही ढंग से मेल खाती है।

चिरांग-रिपु हाथी रिजर्व – असम

- रिपु और चिरांग दो सटे हुए आरक्षित वन हैं, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। वे मानस टीआर के बफर जोन का हिस्सा हैं। इन वनों में लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर (ईएन) की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी है।

- रिपु-चिरांग बक्सा टाइगर रिजर्व (पश्चिम बंगाल में)-फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य (भूटान में)-रॉयल मानस नेशनल पार्क (भूटान में)-मानस नेशनल पार्क (भारत) के बीच एक संरक्षण कड़ी है। इसलिए जोड़ी 2 सही ढंग से मेल नहीं खाती है।

सिंगफान हाथी रिजर्व- नागालैंड

- यह देश का 30वाँ हाथी रिजर्व है और नागालैंड के मोन जिले में स्थित है। इसलिए जोड़ी 3 सही ढंग से मेल नहीं खाती है।

- यह असम के अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट के साथ रणनीतिक रूप से निकटता में स्थित है। रिजर्व के निर्माण से राज्य में हाथियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण होगा।

विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन 1971 में जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए किया गया था। 2. भारत में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्वों में से 50 प्रतिशत से अधिक WNBR का हिस्सा हैं। 3. सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले WNBR के तहत मान्यता दी गई थी। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)तीनों <%>

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'B'. Can you explain this answer?

विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका गठन 1971 में जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए किया गया था।

1. इसका गठन 1971 में जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए किया गया था।

2. भारत में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्वों में से 50 प्रतिशत से अधिक WNBR का हिस्सा हैं।

3. सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले WNBR के तहत मान्यता दी गई थी।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

तीनों <%>

d)

कोई नहीं

|

EduRev UPSC answered |

विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR)

- जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए एक आधार के रूप में, 1971 में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR) का गठन किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है।

- यह संवाद, ज्ञान साझाकरण, गरीबी उन्मूलन और मानव कल्याण में सुधार, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की समाज की क्षमता के माध्यम से सतत विकास के लिए लोगों और प्रकृति को एकीकृत करता है - इस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है।

- यह उत्तर-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक अद्वितीय उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

- 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें 23 ट्रांसबाउंड्री साइट्स शामिल हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व

- देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से 12 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसलिए कथन 2 सही है।

- भारत के 12 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बी.आर.:

- नीलगिरि

- मन्नार की खाड़ी

- सुंदरबन

- नंदा देवी

- नोकरेक

- पचमढ़ी

- सिमलीपाल

- अचानकमार-अमरकंटक

- ग्रेट निकोबार

- अगस्त्यमाला

- कंचनजंगा

- पन्ना

- भारत में, पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था, जिसका नाम नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व था जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है।

संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है। 2. वे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बीच बफर जोन और प्रवास गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। 3. डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और स्थानीय समुदायों के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है।

2. वे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बीच बफर जोन और प्रवास गलियारे के रूप में कार्य करते हैं।

3. डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

T.S Academy answered |

संरक्षण रिजर्व

- केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

- मानदंड: एक बसा हुआ क्षेत्र जो आम तौर पर भारत के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर ज़ोन या कनेक्टर और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में भूमि के कुछ हिस्से निजी स्वामित्व में हैं। इसलिए कथन 2 सही है।

- ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया जाता है यदि वे निर्जन हों तथा पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में हों, लेकिन समुदायों द्वारा जीविका के लिए उपयोग किए जाते हों।

- तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। अतः कथन 3 सही है।

निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें: 1. समान संसाधनों को साझा करना 2. समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा 3. अंतर प्रजनन और प्रजनन उपर्युक्त में से कितनी पारिस्थितिकी में जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं हैं?- a)केवल एक

- b)सिर्फ दो

- c)सभी तीन

- d)कोई नहीं

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें:

1. समान संसाधनों को साझा करना

2. समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा

3. अंतर प्रजनन और प्रजनन

उपर्युक्त में से कितनी पारिस्थितिकी में जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं हैं?

a)

केवल एक

b)

सिर्फ दो

c)

सभी तीन

d)

कोई नहीं

|

Lakshya Ias answered |

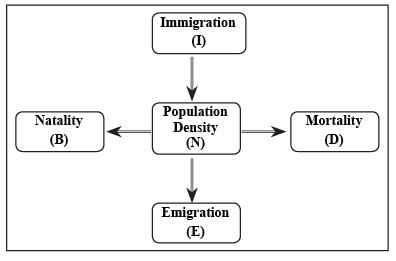

- जनसंख्या:

- जनसंख्या एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह है जो एक ही सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। जनसंख्या के सदस्य समान संसाधनों पर निर्भर होते हैं, समान पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, और एक दूसरे के साथ बातचीत करने और प्रजनन करने की उच्च संभावना रखते हैं। जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताओं में शामिल हैं,

- समान संसाधन साझा करना:

- यह आबादी का एक अनिवार्य पहलू है। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में, व्यक्तियों की आबादी, चाहे वे एक ही प्रजाति के हों या अलग-अलग प्रजाति के, अक्सर भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं जैसे समान संसाधनों को साझा करते हैं और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह संसाधन साझाकरण और प्रतिस्पर्धा आबादी के भीतर बातचीत और गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए विकल्प 1 सही है।

- समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा:

- समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जनसंख्या की एक परिभाषित विशेषता है। यह तब होता है जब जनसंख्या के भीतर व्यक्ति सीमित संसाधनों तक पहुँच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा का जनसंख्या के आकार, वृद्धि और वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में, यह प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए विशिष्ट अनुकूलन या व्यवहार के विकास को जन्म दे सकता है, जैसे कि आला भेदभाव। इसलिए विकल्प 2 सही है।

- अंतर प्रजनन और प्रजनन:

- व्यक्तियों को एक ही आबादी का हिस्सा माने जाने के लिए, उनमें आपस में प्रजनन करने और उपजाऊ संतान पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। यह विशेषता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आबादी के भीतर आनुवंशिक सामंजस्य को परिभाषित करती है। अंतर प्रजनन यह सुनिश्चित करता है कि आबादी की आनुवंशिक विविधता बनी रहे और लक्षण अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हों। इसलिए विकल्प 3 सही है।

- समान संसाधन साझा करना:

- जनसंख्या एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह है जो एक ही सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। जनसंख्या के सदस्य समान संसाधनों पर निर्भर होते हैं, समान पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, और एक दूसरे के साथ बातचीत करने और प्रजनन करने की उच्च संभावना रखते हैं। जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताओं में शामिल हैं,

जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?- a)यह जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन का माप है।

- b)बीओडी का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है।

- c)बीओडी केवल जैवनिम्नीकरणीय पदार्थों में ही उपलब्ध है।

- d)उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

Correct answer is option 'C'. Can you explain this answer?

जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a)

यह जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन का माप है।

b)

बीओडी का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है।

c)

बीओडी केवल जैवनिम्नीकरणीय पदार्थों में ही उपलब्ध है।

d)

उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

|

K.L Institute answered |

विकल्प (सी) सही है

जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी)

- जैविक अपशिष्टों द्वारा जल प्रदूषण को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के रूप में मापा जाता है।

- जैविक ऑक्सीजन मांग पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है।

- बीओडी का उच्च मान जल में घुलित ऑक्सीजन की कम मात्रा को दर्शाता है।

- बीओडी केवल जैवनिम्नीकरणीय पदार्थों तक ही सीमित है; इसलिए इसे जल में प्रदूषण भार मापने की अधिक विश्वसनीय विधि नहीं माना जाता है।

- रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) पानी में प्रदूषण भार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थोड़ा बेहतर तरीका है। सीओडी पानी में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ (यानी बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल) के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन का माप है।

निम्नलिखित में से भारत में मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं?- कृषि में हुई क्षति

- उर्वरक और कीटनाशक

- औद्योगिक कूड़ा

- इलेक्ट्रॉनिक कचरा

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।- a)केवल 1 और 2

- b)केवल 2 और 4

- c)केवल 3 और 4

- d)1, 2, 3 और 4

Correct answer is option 'D'. Can you explain this answer?

निम्नलिखित में से भारत में मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं?

- कृषि में हुई क्षति

- उर्वरक और कीटनाशक

- औद्योगिक कूड़ा

- इलेक्ट्रॉनिक कचरा

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

a)

केवल 1 और 2

b)

केवल 2 और 4

c)

केवल 3 और 4

d)

1, 2, 3 और 4

|