धातुरूप सामान्य परिचय | Chapter Explanation | संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9) PDF Download

संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु (Verb) कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्त्व है। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द (संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि) बनते हैं। ‘धातु’ शब्द स्वयं ‘धा’ में ‘तिन्’ प्रत्यय जोड़ने से बना है। भू, स्था, ज्ञा, युज्, गम्, मन्, दृश् आदि कुछ प्रमुख धातुएँ हैं।

धातु – जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया या धातु कहते है। धातु शब्द का अर्थ है- धारण करना, रखना आदि। पठति, गच्छति, क्रीडति आदि क्रियाओं की क्रमश: पठ्, गम्, क्रीड् धातुएँ हैं।

लकार – व्याकरण में वाक्य में प्रयोग होने वाले क्रिया के काल या वृत्ति को ‘लकार’ कहते हैं। संस्कृत भाषा में दस (10) लकार होते हैं। लकारों से हमें विभिन्न कालों एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। लकारों के सम्बंध में निम्न श्लोक प्रसिद्ध है –

लट् वर्तमाने लेट् वेदे भूत लुङ्, लङ्, लिट् तथा।

विध्याशिषोsस्तु लिङ् लोटौ लुट् लृट- लृङ् च भविष्यत:।।

इस श्लोक में 10 लकारों का वर्णन है, लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ्, लुङ्, लृङ्।

1. लट् लकार (वर्तमान काल, Present Tense) – लट् लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए होता है।

2. लङ् लकार (भूतकाल, Past Tense) – यदि कोई कार्य भूतकाल (बीते हुए समय) में हो तो वहाँ लङ् लकार का प्रयोग होता है।

3. लृट् लकार (भविष्यत काल, Future Tense) – लृट् लकार का प्रयोग भविष्यत् काल का बोध कराता है।

4. लोट् लकार (आज्ञा के अर्थ में, Imperative Tense) – यदि किसी वाक्य में आज्ञा या आदेश सम्बंधी कथन हो तो वहाँ लोट् लकार का प्रयोग होता है।

5. विधिलिङ् लकार (चाहिए के अर्थ में, Potential Mood) – जब किसी को कोई परामर्श या सलाह देनी हो तो वहाँ विधिलिङ् लकार का प्रयोग किया जाता है।

6. लुङ् लकार (सामान्य भूतकाल, Perfect Tense) – सामान्य भूतकाल को बताने के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। वह काल जो कभी भी बीत चुका हो।

7. लिट् लकार (परोक्ष भूतकाल, Past Perfect Tense) – ऐसा भूतकाल जो अपने साथ घटित न होकर किसी इतिहास का विषय हो, वहाँ लिट् लकार का प्रयोग किया जाता है।

8. लुट् लकार (अनद्यतन भविष्य काल, First Future Tense of Periphrastic) – जो आज का दिन छोड़ कर आगे होने वाला हो, वहाँ लुट् लकार का प्रयोग होता है |

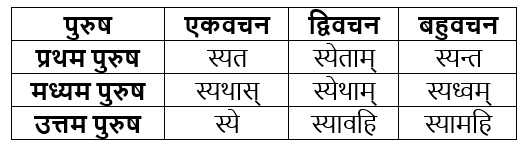

9. आशिर्लिङ् लकार (आशीर्वाद हेतु, Benedictive Mood) – जहाँ किसी को आशीर्वाद देना हो, वहाँ आशिर्लिङ् लकार का प्रयोग होता है |

10. लृङ् लकार (हेतुहेतुमद् भविष्य काल, Conditional Mood) – ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस प्रकार के अर्थ देने वाले वाक्यों में लृङ् लकार का प्रयोग होता है |

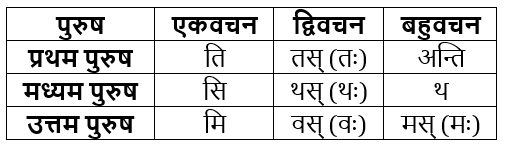

पुरूष – संस्कृत भाषा में तीन पुरूष होते हैं – प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरूष।

1. प्रथम पुरूष – प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अस्मद् और युष्मद् शब्द के कर्ताओं को छोड़कर शेष जितने भी कर्ता हैं, वे सभी प्रथम पुरूष के अंतर्गत आते है।

2. मध्यम पुरुष – इसमें केवल युष्मद् शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है।

3. उत्तम पुरूष – इसमें भी केवल अस्मद् शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है।

वचन – संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं।

1. एकवचन (Singular Number) – जिससे एक का बोध होता है। उसे एकवचन कहते हैं। जैसे- बालक: पठति।

2. द्विवचन (Dual Number) – जिससे दो का बोध होता है। उसे द्विवचन कहते है। जैसे- बालकौ पठत:।

3. बहुवचन (Plural Number) – जिससे दो से अधिक का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते है। जैसे- बालका: पठन्ति।

धातुओं के भेद – संस्कृत भाषा में धातुओं को तीन भागों में बाटा गया है।

1. परस्मैपदी – ऐसा वाक्य जो कर्तृवाच्य हो, वहाँ परस्मैपद धातु का प्रयोग होता है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य (कर्म) को मिलता है, उन्हे परस्मैपदी धातु कहा जाता है।

2. आत्मनेपदी – जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता को मिलता, उसे आत्मनेपद कहते हैं। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में सभी धातुएँ आत्मनेपदी होते हैं।

3. उभयपदी- जिन क्रियाओं के रूप परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों प्रकार से चलते हैं, उन्हे उभयपदी कहा जाता है।

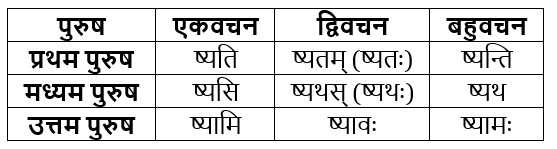

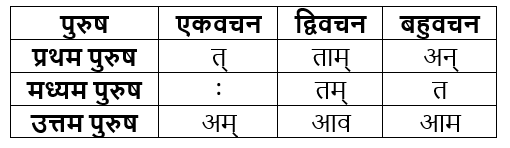

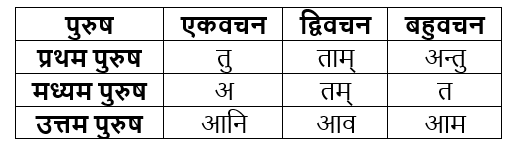

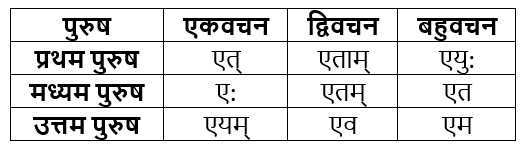

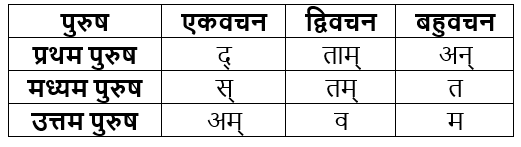

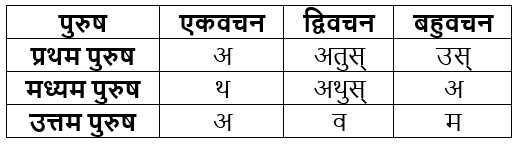

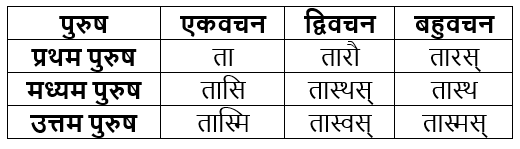

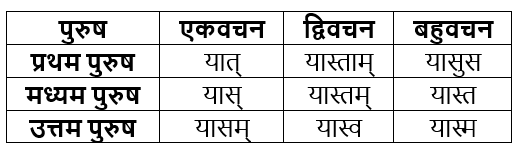

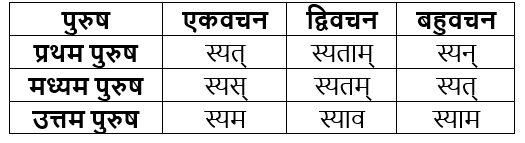

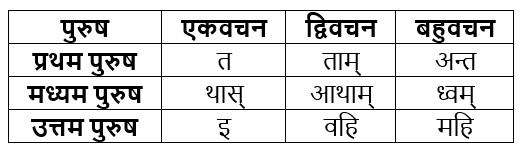

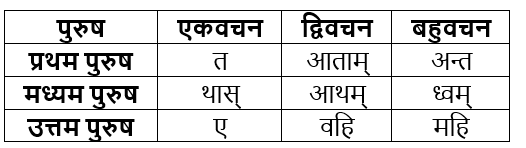

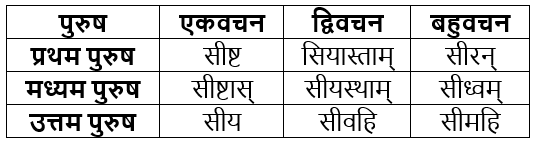

परस्मैपदी लकारों की धातु रुप सरंचना

धातु रूप लिखने की trick नीचे table में दी गई है, जिससे आप सभी प्रकार के धातु रूप आसानी से बना सकते हैं।

1 . लट् लकार (वर्तमान काल, Present Tense)

2. लृट् लकार (भविष्यत काल, Future Tense)

3. लङ् लकार (भूतकाल, Past Tense)

4. लोट् लकार (आज्ञा के अर्थ में, Imperative Tense)

5. विधिलिङ् लकार (चाहिए के अर्थ में, Potential Mood)

6. लुङ् लकार (सामान्य भूतकाल, Perfect Tense)

7. लिट् लकार (परोक्ष भूतकाल, Past Perfect Tense)

8. लुट् लकार (अनद्यतन भविष्य काल, First Future Tense of Periphrastic)

9. आशिर्लिङ् लकार (आशीर्वाद हेतु, Benedictive Mood)

10. लृङ् लकार (हेतुहेतुमद् भविष्य काल, Conditional Mood)

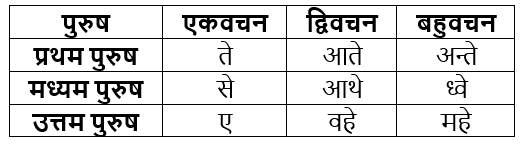

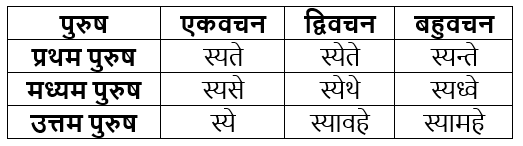

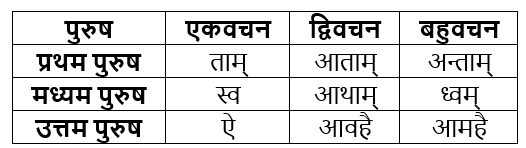

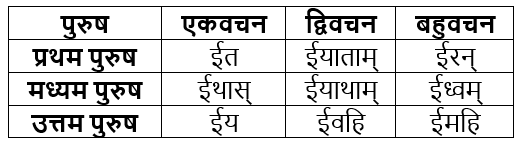

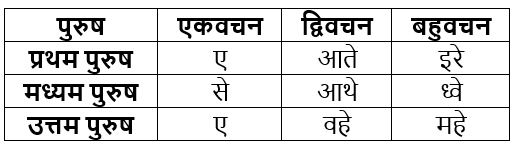

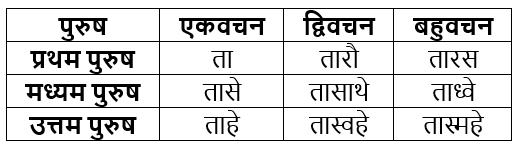

आत्मेनपदी लकारों की धातु रूप सरंचना

1. लट् लकार (वर्तमान काल, Present Tense)

2. लृट् लकार (भविष्यत काल, Future Tense)

3. लङ् लकार (भूतकाल, Past Tense)

4. लोट् लकार (आज्ञा के अर्थ में, Imperative Tense)

5. विधिलिङ् लकार (चाहिए के अर्थ में, Potential Mood)

6. लुङ् लकार (सामान्य भूतकाल, Perfect Tense)

7. लिट् लकार (परोक्ष भूतकाल, Past Perfect Tense)

8. लुट् लकार (अनद्यतन भविष्य काल, First Future Tense of Periphrastic)

9. आशिर्लिङ् लकार (आशीर्वाद हेतु, Benedictive Mood)

10. लृङ् लकार (हेतुहेतुमद् भविष्य काल, Conditional Mood)

धातुओं का वर्गीकरण

संस्कृत की धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है। जो निम्न प्रकार हैं –

1. भ्वादिगण

2. अदादिगण

3. जुहोत्यादिगण

4. दिवादिगण

5. स्वादिगण

6. तुदादिगण

7. रुधादिगण

8. तनादिगण

9. क्रयादिगण

10. चुरादिगण

1. भ्वादिगण धातुओं के रूप –

भ्वादिगण की प्रथम धातु ‘भू’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। 10 गणों में इसका प्रमुख स्थान है। क्रिया में भ्वादिगण बहुत महत्त्व का है। भ्वादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- भू-भव् (होना, to be) परस्मैपदी धातु)

- पठ् (पढना, to read) परस्मैपदी धातु

- अर्च् (पूजा करना, to worship) परस्मैपदी धातु

- अस् (होना, to be) परस्मैपदी धातु

- क्रीड् (खेलना, to play) परस्मैपदी धातु

- खाद् (खाना, to eat) परस्मैपदी धातु

- गम्-गच्छ (जाना, to go) परस्मैपदी धातु

- गुह् (छिपाना, to hide) उभयपदी धातु

- घ्रा-जिघ्र (सूँघना, to smell) परस्मैपदी धातु

- जि-जय् (जीतना, to win) परस्मैपदी धातु

- तप् (तप करना, to penance) परस्मैपदी धातु

- दा-यच्छ (देना, to give) परस्मैपदी धातु

- दृश्-पश्य (देखना, to see) परस्मैपदी धातु

- धाव् (दौडना, to run) उभयपदी धातु

- नी (ले जाना, to take) उभयपदी धातु

- पा-पिब् (पीना, to drink) परस्मैपदी धातु

- पच् (पकाना, to cook) उभयपदी धातु

- पत् (गिरना, to fall) परस्मैपदी धातु

- भज् (भजन करना, to worship) उभयपदी धातु

- यज् (यजन करना, to plan) उभयपदी धातु

- लभ् (प्राप्त करना, to obtain) आत्मनेपदी धातु

- लिख् (लिखना, to write) परस्मैपदी धातु

- वद् (बोलना, to speak) परस्मैपदी धातु

- व्रज (जाना, to go) परस्मैपदी धातु

- वृत् (होना, to be) आत्मनेपदी धातु

- वस् (रहना/निवास करना, to dwell) उभयपदी धातु

- शुच् (शोक करना, to grieve) परस्मैपदी धातु

- शुभ् (शोभित होना, to admire) परस्मैपदी धातु

- स्था-तिष्ठ (बैठना, to sit) परस्मैपदी धातु

- सेव् (सेवा करना, to nurse) आत्मनेपदी धातु

- श्रु (सुनना, to listen) परस्मैपदी धातु

- सद्-सीद् (दुःख पाना, to be sad) परस्मैपदी धातु

2. अदादिगण धातुओं के रूप –

अदादिगण की प्रथम धातु ‘अद्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। अदादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- अद् (भोजन करना, to eat) परस्मैपदी धातु

- आस् (बैठना, to sit) आत्मनेपदी धातु

- इ (आना, to come) परस्मैपदी धातु

- जागृ (जागना, to wake) परस्मैपदी धातु

- द्विष् (द्वेष करना, to hate) उभयपदी धातु

- दुह् (दूध दुहना, to milk) उभयपदी धातु

- ब्रू (बोलना, to speak) उभयपदी धातु

- या (जाना, to go) परस्मैपदी धातु

- रुद् (रोना, to weep) परस्मैपदी धातु

- विद् (जानना, to know) परस्मैपदी धातु

- शी (सोना, to sleep) आत्मनेपदी धातु

- हन् (मारना, to kill) परस्मैपदी धातु

3. जुहोत्यादिगण धातुओं के रूप –

जुहोत्यादिगण की प्रथम धातु ‘हु’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। जुहोत्यादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- हु (हवन करना, to sacrifice) परस्मैपदी धातु

- दा (देना, to give) उभयपदी धातु

- भी (डरना, to be afraid) परस्मैपदी धातु

4. दिवादिगण धातुओं के रूप –

दिवादिगण की प्रथम धातु ‘दिव्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। दिवादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- दिव् (जुआ खेलना, चमकना, to shine) परस्मैपदी धातु

- क्रुध् (क्रोध करना, to angry) परस्मैपदी धातु

- विद् (रहना, to exist) आत्मनेपदी धातु

- जन् (उत्पन्न होना, to grow) आत्मनेपदी धातु

- नश् (नाश होना, to be lost) परस्मैपदी धातु

- नृत् (नाचना, to dance) परस्मैपदी धातु

- शम् (शान्त होना, to be calm) परस्मैपदी धातु

- सिव् (सिलना, to sew) परस्मैपदी धातु

5. स्वादिगण धातुओं के रूप –

स्वादिगण की प्रथम धातु ‘सु’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। स्वादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- सु ( स्नान करना, to bathe) उभयपदी धातु

- चि/चिञ् (चुनना, to select) उभयपदी धातु

- शक् (सकना, be able) परस्मैपदी धातु

6. तुदादिगण धातुओं के रूप –

तुदादिगण की प्रथम धातु ‘तुद्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। तुदादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- तुद् (दुख देना, to hurt) उभयपदी धातु

- क्षिप् (फेंकना, to throw) उभयपदी धातु

- इष् (इच्छा करना, to wish) परस्मैपदी धातु

- प्रछ्/प्रच्छ् (पूछना, to ask) परस्मैपदी धातु

- मिल् (मिलना, to get) परस्मैपदी धातु

- मृ (मरना, to die) आत्मनेपदी धातु

- मुच्/मुञ्च् (छोड़ना, to leave) उभयपदी धातु

- विश् (घुसना, to enter) परस्मैपदी धातु

- स्पृश् (छूना, to touch) परस्मैपदी धातु

- सिच्/सिञ्च (सींचना, to Irrigate) उभयपदी धातु

7. रुधादिगण धातुओं के रूप –

रुधादिगण की प्रथम धातु ‘रुध्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। रुधादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- रुध् (रोकना, to stop) उभयपदी धातु

- भिद् (काटना, to break down) उभयपदी धातु

- छिद् (काटना, to cut) उभयपदी धातु

8. तनादिगण धातुओं के रूप –

तनादिगण की प्रथम धातु ‘तन्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। तनादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- तन् (फैलाना, to spread) उभयपदी धातु

- कृ (करना, to do) उभयपदी धातु

9. क्रयादिगण धातुओं के रूप –

क्रयादिगण की प्रथम धातु ‘क्री’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। क्रयादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- क्री (खरीदना, to buy) उभयपदी धातु

- ज्ञा (जानना, to know) परस्मैपदी धातु

- पू (पवित्र करना, to purify) उभयपदी धातु

10. चुरादिगण धातुओं के रूप –

चुरादिगण की प्रथम धातु ‘चुर्’ है, इस कारण इस गण का यह नाम पड़ा। चुरादिगण की प्रमुख धातुओं के रूप यहाँ दिए गए हैं।

- चुर् (चुराना, to steal) उभयपदी धातु

- कथ् (कहना, to say) उभयपदी धातु

- गण् (गिनना, to count) उभयपदी धातु

- चिन्त् (सोचना, to think) उभयपदी धातु

- छिद्र (छेद करना, to make a hole) उभयपदी धातु

- पाल् (पालना करना, to abide) उभयपदी धातु

|

38 videos|91 docs|22 tests

|

FAQs on धातुरूप सामान्य परिचय - Chapter Explanation - संस्कृत कक्षा 9 (Sanskrit Class 9)

| 1. धातुरूप सामान्य परिचय क्या है? |  |

| 2. इस पाठ में क्या-क्या शिक्षा दी गई है? |  |

| 3. धातुरूप की पहचान कैसे की जाती है? |  |

| 4. धातुरूप का उपयोग क्या है? |  |

| 5. धातुरूप सामान्य परिचय पर परीक्षा किस प्रकार की हो सकती है? |  |