पाठ का सार: सपनों के-से दिन | Hindi Class 10 PDF Download

| Table of contents |

|

| पाठ का परिचय |

|

| मुख्य बिंदु |

|

| पाठ का सार |

|

| पाठ से शिक्षा |

|

| शब्दार्थ |

|

पाठ का परिचय

यह पाठ प्रसिद्ध लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा से लिया गया एक अंश है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की शरारतों, कठिनाइयों, खेल-कूद, स्कूल जीवन, और उस समय के सामाजिक माहौल को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। यह पाठ बचपन की उन भावनाओं को उजागर करता है जिन्हें हम सबने कभी न कभी जिया है, पर शब्दों में ढाल नहीं पाए। लेखक की शैली इतनी आत्मीय है कि पाठक को लगता है जैसे यह उसकी अपनी ही कहानी हो।

गुरदयाल सिंह

गुरदयाल सिंह

मुख्य बिंदु

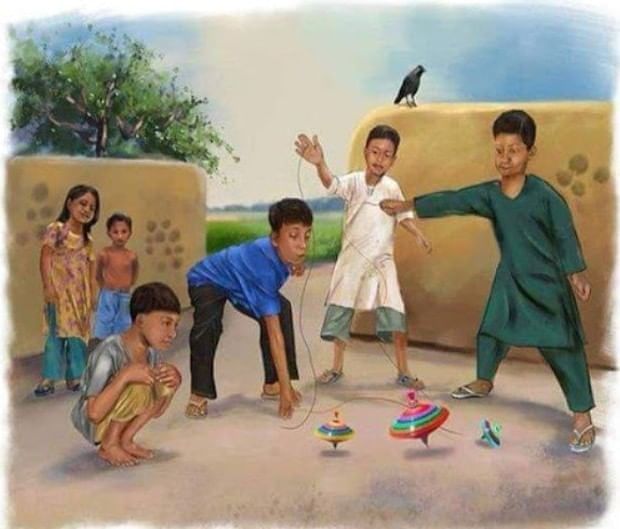

- बचपन के खेल: बच्चे नंगे पाँव, फटे कपड़ों में लकड़ी के ढेर पर खेलते, गिरते, चोट खाते, फिर भी अगले दिन खेलने आते।

- परिवार और मुहल्ला: ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से, गाँवों से आए, स्कूल नहीं जाते थे, दुकानदारी सीखते।

- स्कूल का डर: बच्चे स्कूल को "कैद" मानते, मास्टरों की पिटाई से डरते, छुट्टियों में भी होमवर्क का डर।

- प्रकृति की यादें: घास, फूल, और नीम जैसे पत्तों की खुशबू बचपन में बहुत अच्छी लगती थी।

- छुट्टियों का मज़ा: ननिहाल में दूध-मक्खन, तालाब में नहाना, रेत पर खेलना, पर छुट्टियाँ खत्म होने का डर।

- मास्टरों का डर: मास्टर प्रीतम चंद सख्त, पिटाई करते; हेडमास्टर शर्मा जी दयालु, बच्चों को बचाते।

- स्कूल की यादें: स्काउटिंग, परेड, और मास्टर की "शाबाश" बच्चों को फौजी जैसा महसूस कराती।

- पुरानी किताबें: नई कक्षा में पुरानी किताबों की गंध उदासी लाती, मास्टरों की मार का डर रहता।

- प्रीतम चंद की सजा: फारसी पढ़ाने में सख्ती, सजा दी, पर शर्मा जी ने रोका, उन्हें निलंबित किया।

- प्रीतम चंद का व्यवहार: स्कूल में सख्त, पर घर में तोतों से प्यार से बात करते, जो बच्चों को अजीब लगता।

पाठ का सार

इस आत्मकथा के अंश में लेखक अपने बचपन की यादें बताते हैं। वे कहते हैं कि जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तो सब बच्चे एक जैसे दिखते थे—नंगे पाँव, मैले-फटे कपड़ों में और बिखरे बालों के साथ। खेलते-खेलते वे गिर जाते, जिससे उन्हें चोट लग जाती। लेकिन घर पर उनकी चोट देखकर कोई दया नहीं करता, बल्कि माँ-बाप डाँटते या मारते थे। फिर भी बच्चे अगली सुबह बिना डरे फिर से खेलने निकल जाते। लेखक उस समय यह सब नहीं समझ पाए थे, पर जब वे शिक्षक बनने की ट्रेनिंग में गए और बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें यह समझ आया कि बच्चों को खेलना कितना जरूरी और प्रिय लगता है। लेखक बताते हैं कि उनके ज़्यादातर दोस्त स्कूल नहीं जाते थे, या फिर उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। उनके माँ-बाप भी पढ़ाई को ज़रूरी नहीं मानते थे और सोचते थे कि बच्चों को व्यापार या दुकानदारी के काम सिखा देना ही काफी है। लेखक के कुछ साथी राजस्थान और हरियाणा से आए हुए थे। उनकी भाषा थोड़ी अलग थी, इसलिए उनकी बातों पर पहले हँसी आती थी, पर खेलते समय सब एक-दूसरे की बातें समझने लगते थे।

बचपन में लेखक को लगता था कि घास ज़्यादा हरी होती है और फूलों की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। उन्हें अब भी उस समय के फूलों की खुशबू याद है। स्कूल के साल की शुरुआत में एक-डेढ़ महीने पढ़ाई होती थी और फिर डेढ़-दो महीने की छुट्टियाँ लग जाती थीं। लेखक हर साल अपनी माँ के साथ ननिहाल जाते थे। अगर कभी ननिहाल नहीं जा पाते, तो घर के पास तालाब पर चले जाते और वहाँ दोस्तों के साथ खूब नहाते। तालाब में कूदते समय कभी-कभी बच्चों के मुँह में गंदा पानी चला जाता था। छुट्टियाँ धीरे-धीरे खत्म होने लगतीं और स्कूल जाने का डर बढ़ने लगता। मास्टर जी बहुत सारे सवाल हल करने के लिए देते थे, इसलिए बच्चे छुट्टियों के काम का हिसाब लगाने लगते थे। दिन छोटे लगने लगते और स्कूल की सख़्ती याद आकर डराने लगती थी। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन्हें काम करने से बेहतर लगता था कि मास्टर से पिटाई ही खा लें। इन बच्चों का नेता ओमा था, जो सबसे अलग और अनोखा था। उसका सिर बहुत बड़ा था, जैसे किसी बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। वह हाथ-पाँव से नहीं, बल्कि सिर से लड़ता था। जब वह किसी के पेट या छाती में सिर मारता, तो वह लड़का दर्द से चिल्ला उठता। उसकी इस टक्कर को सबने 'रेल-बम्बा' नाम दे रखा था।

लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल नौ कमरे थे, जो अंग्रेज़ी के अक्षर 'H' की तरह बने हुए थे। सबसे पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदनमोहन शर्मा जी का था। वे हर दिन प्रेयर के समय बाहर आते थे। पी.टी. के अध्यापक प्रीतम चंद बच्चों को लाइन में खड़ा करते थे। वे बहुत सख्त थे और कभी-कभी बच्चों को सज़ा भी देते थे। लेकिन हेडमास्टर जी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे पाँचवीं और आठवीं कक्षा को अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और कभी किसी बच्चे को नहीं मारते थे। सिर्फ कभी-कभी गुस्से में हल्की चपत लगा देते थे। कुछ बच्चों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे रोते हुए स्कूल जाते थे। फिर भी स्कूल कभी-कभी अच्छा लगता था, खासकर जब पी.टी. टीचर हमें रंग-बिरंगी झंडियाँ देकर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। अगर हम अच्छा काम करते, तो वे ‘शाबाश’ कहकर हमारी तारीफ भी करते थे।

लेखक को हर साल अगली कक्षा में जाने पर पुरानी किताबें मिल जाती थीं। हमारे हेडमास्टर एक अमीर लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाते थे। वह लड़का लेखक से एक कक्षा आगे था, इसलिए उसकी पुरानी किताबें लेखक को मिल जाती थीं। इन्हीं किताबों की मदद से लेखक अपनी पढ़ाई जारी रख पाया। बाकी चीज़ों पर पूरे साल में सिर्फ एक-दो रुपये खर्च होते थे। उस समय एक रुपये में एक सेर घी और दो रुपये में एक मन गेहूं मिल जाता था। इसलिए ज़्यादातर अच्छे घरों के ही बच्चे स्कूल जाते थे। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल गया।

यह समय दूसरे विश्व युद्ध का था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेज़ों ने सन् 1923 में गिरफ़्तार कर लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कोडैकनाल में हो गई थी। उनका बेटा उस समय इंग्लैंड में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज़ लोग गाँव-गाँव जाकर नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ ले जाते थे। वे फौज की अच्छी ज़िंदगी दिखाकर युवाओं को फौज में जाने के लिए आकर्षित करते थे। जब लेखक स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते थे, तो उन्हें भी वैसा ही गर्व और उत्साह महसूस होता था।

लेखक ने मास्टर प्रीतमचंद को कभी हँसते हुए नहीं देखा। उनका पहनावा ऐसा था कि बच्चे उन्हें देखकर डर जाते थे। सभी उनसे डरते और उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे बहुत सख्त सज़ा देते थे। वे चौथी कक्षा में फ़ारसी पढ़ाते थे। एक बार बच्चों को एक शब्द ठीक से याद न होने पर उन्होंने सभी को मुर्गा बना दिया। जब हेडमास्टर शर्मा जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे प्रीतम सिंह पर चिल्लाए और बोले, "तुम क्या कर रहे हो? क्या ऐसे छोटे बच्चों को सज़ा दी जाती है? अभी के अभी इसे बंद करो!" वे गुस्से से काँपते हुए अपने कमरे में चले गए। इस घटना के बाद प्रीतम सिंह कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। शायद हेडमास्टर ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था। अब फ़ारसी पढ़ाने का काम शर्मा जी या मास्टर नाहरिया राम जी ने संभाल लिया। पी.टी. मास्टर स्कूल की बजाय अपने घर में आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने दो पिंजरे वाले तोतों को रोज़ कई बार भीगे बादाम खिलाते और उनसे प्यार से बातें करते। यह सब लेखक और उनके दोस्तों को बहुत अजीब लगता था। वे सोचते थे कि इतना सख्त पी.टी. मास्टर तोतों से इतनी प्यार भरी बातें कैसे कर सकता है! यह बात उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए वे उन्हें किसी जादुई इंसान जैसा मानते थे।

पाठ से शिक्षा

यह पाठ हमें बचपन की यादों के जरिए यह सिखाता है कि बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं, चाहे उन्हें मार ही क्यों न पड़ जाए। गरीब बच्चों का बचपन कठिनाइयों से भरा होता है, फिर भी वे छोटे-छोटे पलों में खुशी ढूँढ ही लेते हैं। स्कूल और पढ़ाई कभी-कभी बच्चों के लिए डर और बोझ बन जाते हैं, खासकर जब पढ़ाई कठिन हो या शिक्षक सख्त हों। लेकिन जब कोई शिक्षक प्यार और समझदारी से पेश आता है, तो बच्चे उनसे सच्चा सम्मान और लगाव महसूस करते हैं। यह पाठ यह भी बताता है कि शिक्षक का व्यवहार बच्चों पर बहुत गहरा असर डालता है। साथ ही, यह भी सिखाता है कि अनुशासन जरूरी है लेकिन उसमें दया और समझ भी होनी चाहिए। बचपन के दिनों की सादगी, मासूमियत और संघर्ष हमें जीवन की सच्ची कीमत समझाते हैं।

शब्दार्थ

- नंगे पाँव: बिना जूते-चप्पल के

- फटी-मैली सी कच्छी: फटी और गंदी अंडरवियर

- तार-तार हो जाना: बहुत बुरी तरह फट जाना

- पिटाई करतीं: मार लगाना

- गुस्सैल: जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए

- बस्ता तालाब में फेंक आए: स्कूल का बैग तालाब में फेंक दिया

- तहसीलदार: सरकारी अफसर

- लंडा पढ़वाकर: बाजार की लिपि (शॉर्टहैंड) सिखवाकर

- मुनीमी: हिसाब-किताब लिखने का काम

- अलिफ बे जीम-च: उर्दू और फ़ारसी के अक्षरों के नाम

- एह खेडण दे दिन चार: खेलने-कूदने के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं (लोक कहावत)

- डंडियाँ: रास्ते में उगे झाड़ीनुमा पौधे

- मोतिया: सफेद रंग का खुशबूदार फूल

- चपड़ासी: स्कूल में काम करने वाला सहायक व्यक्ति

- बहियाँ: हिसाब-किताब की बही (कॉपी)

- गंध: महक या खुशबू

- गाल पर चपत: गाल पर हल्की मार

- 'गुड' झे: "Good" शब्द का बहुवचन (गुड़ियों की तरह कई गुड)

- फौज के तमगे: सेना में मिलने वाले मेडल या सम्मान

- हरफनमौला: जो हर काम में माहिर हो

- चमड़ी उधेड़ना: बहुत बुरी तरह मारना

- डिसिप्लिन: अनुशासन

- खुरियाँ: जूतों के नीचे लगी धातु की कीलें (जैसे घोड़े की नाल)

- मोच आना: मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना

- मुअत्तल करना: कुछ समय के लिए नौकरी से हटाना

- बहाल करना: नौकरी पर दोबारा वापस लाना

- डायरेक्टर: विभाग का उच्च अधिकारी

- महकमाए तालीम: शिक्षा विभाग

- चौबारा: ऊपर की मंज़िल या छोटा कमरा जो ऊपर हो

- तोतों को बादाम की गिरियाँ: तोतों को बादाम खिलाना

- रेल-बम्बा: बहुत ज़ोर से सिर मारने की ताकत (रेल इंजन जैसा टक्कर)

- पीठ ऊँची करो: झुककर कान पकड़ते समय पीठ सीधी करने का आदेश

- फुंकारना: गुस्से में साँड़ की तरह आवाज़ करना

- टाँगों में जलन: पैर में दर्द या थकान महसूस होना

- मुस्कराते न देखा: कभी हँसते नहीं देखा

- सतिगुर के भय से प्रेम: डर से सम्मान और लगाव पैदा होना

|

32 videos|436 docs|69 tests

|

FAQs on पाठ का सार: सपनों के-से दिन - Hindi Class 10

| 1. "सपनों के-से दिन" पाठ का मुख्य विषय क्या है ? |  |

| 2. इस पाठ में कौन-से प्रमुख पात्र हैं और उनकी भूमिका क्या है ? |  |

| 3. "सपनों के-से दिन" में लेखक ने किस तरह के अनुभव साझा किए हैं ? |  |

| 4. इस पाठ का क्या संदेश है ? |  |

| 5. "सपनों के-से दिन" पाठ का निबंध लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? |  |