पाठ का सार: अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले | Hindi Class 10 PDF Download

| Table of contents |

|

| लेखक परिचय |

|

| मुख्य बिंदु |

|

| पाठ का सार |

|

| पाठ से शिक्षा |

|

| शब्दार्थ |

|

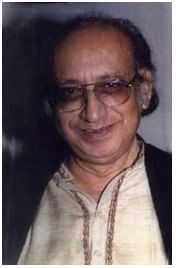

लेखक परिचय

निदा फ़ाज़ली (12 अक्टूबर 1938 - 8 फरवरी 2016) एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और लेखक थे। उनका जन्म दिल्ली में हुआ और बचपन ग्वालियर में बीता। वे साधारण और बोलचाल की भाषा में ऐसी कविताएँ लिखते थे, जो हर किसी के दिल को छू लेती थीं। उनकी लेखनी में गहरी बातों को आसान और कम शब्दों में कहने की खासियत थी। उनकी पहली कविता पुस्तक "लफ़्ज़ों का पुल" थी। उनकी शायरी की किताब "खोया हुआ सा कुछ" के लिए 1999 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी आत्मकथा "दीवारों के बीच" और "दीवारों के पार" में लिखी। निदा फ़ाज़ली फिल्म उद्योग से भी जुड़े थे। उनकी रचनाएँ आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।

निदा फ़ाज़ली

निदा फ़ाज़ली

मुख्य बिंदु

- प्रकृति और मानव का रिश्ता: धरती सभी जीवों के लिए बनी थी, लेकिन इंसान ने इसे अपनी जागीर बना लिया और दूसरों को बेघर कर दिया।

- इंसान की लालच: इंसान ने न सिर्फ़ जानवरों को, बल्कि अपनी ही जात को भी नुकसान पहुँचाया, बिना किसी के सुख-दुख की परवाह किए।

- पौराणिक कहानियाँ: सुलेमान (सोलोमन) और नूह की कहानियाँ बताती हैं कि पुराने समय में लोग सभी जीवों का सम्मान करते थे।

- प्रकृति का असंतुलन: इंसान की हरकतों से प्रकृति नष्ट हो रही है, जिससे गर्मी, बाढ़, तूफान और बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

- संवेदनशीलता की कमी: पहले लोग दूसरों के दुख को समझते थे, जैसे लेखक की माँ ने कबूतरों के लिए दुखी होकर रोज़ा रखा। अब ऐसी संवेदना कम हो गई है।

- आधुनिक बदलाव: बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने प्रकृति और जीवों के घर छीन लिए, जैसे लेखक के घर में कबूतरों का घोंसला हटाया गया।

- संदेश: सभी जीवों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि धरती सबकी साझा है।

पाठ का सार

इस पाठ में बताया गया है कि इंसान नाम का जीव बहुत स्वार्थी हो गया है। वह हर चीज़ को अपने पास रखना चाहता है और उसकी यह लालच कभी खत्म नहीं होती। पहले उसने जानवरों और पक्षियों से उनका घर छीन लिया, अब वह अपने ही जैसे इंसानों को भी बेघर करने से नहीं डरता। वह अब इतना खुदगर्ज़ हो गया है कि उसे न तो किसी के दुख-सुख की परवाह है और न ही किसी की मदद करने की इच्छा।

लेखक इस पाठ में ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं जो सभी जीवों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे। पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान, ईसा से 1025 साल पहले एक राजा थे। वे सभी पशु-पक्षियों की भाषा समझते थे। एक बार जब वह अपनी सेना के साथ जा रहे थे, तो कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और डरकर एक-दूसरे से कहा, “जल्दी अपने-अपने बिलों में छिप जाओ।” सुलेमान ने उनकी बात सुन ली और उन्हें समझाया कि घबराओ नहीं, खुदा ने मुझे सबकी रक्षा के लिए भेजा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।

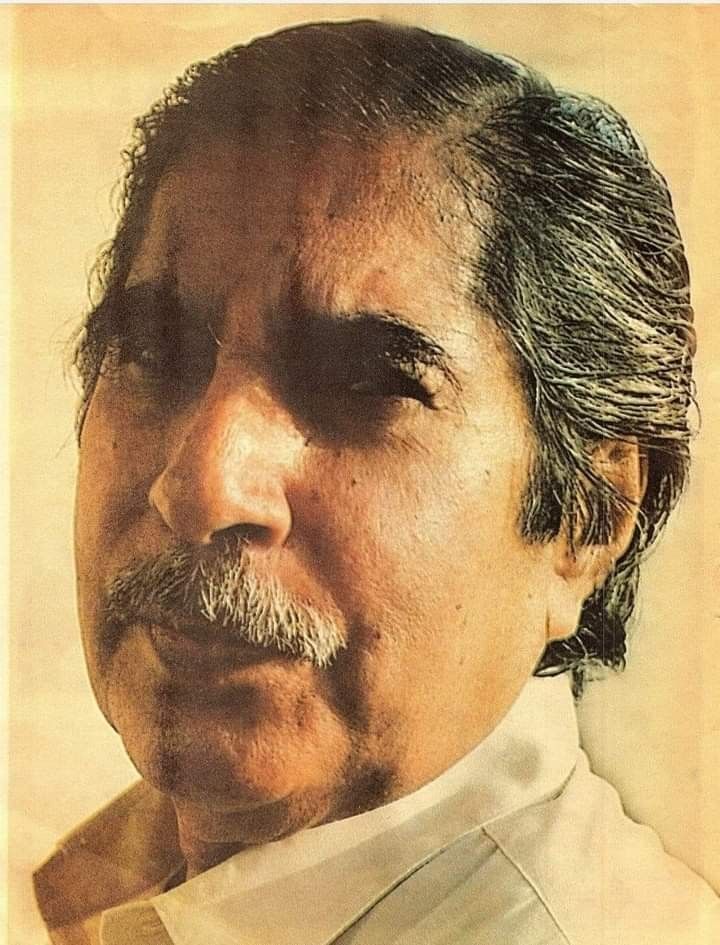

इसी तरह की एक और घटना सिंधी भाषा के मशहूर कवि शेख अयाज़ ने अपनी आत्मकथा में लिखी है। एक दिन उनके पिता कुएँ से नहाकर लौटे और जैसे ही रोटी खाने बैठे, उन्होंने अपनी बाजू पर एक काले चींटे को चलते देखा। उन्होंने तुरंत खाना छोड़ दिया। माँ ने पूछा कि क्या खाना पसंद नहीं आया? तो उन्होंने कहा, “ऐसी बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। मैं अब उसे उसके घर, यानी कुएँ के पास छोड़ने जा रहा हूँ।”

शेख अयाज़

शेख अयाज़

लेखक ने नूह का भी उदाहरण दिया है। नूह एक पैगंबर थे, जिनका असली नाम लश्कर था। अरब में लोग उन्हें नूह इसलिए कहते थे क्योंकि वे दूसरों के दुःख में हमेशा दुखी रहते और सारी उम्र रोते रहे। वे बहुत ही भावुक और करुणा से भरे हुए इंसान थे।

लेखक कहता है कि जब धरती बनी थी, तब पूरा संसार एक परिवार की तरह था। सब मिल-जुलकर रहते थे। लेकिन अब दुनिया बंट गई है और लोग एक-दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में भी बहुत बदलाव आ गया है। अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, बरसात समय पर नहीं होती, और आए दिन भूकंप, बाढ़, तूफ़ान और नई-नई बीमारियाँ फैलती रहती हैं। ये सब इस कारण हो रहा है क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है।

लेखक आगे कहता है कि जो जितना बड़ा होता है, उसे गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो वह बहुत भयानक होता है। यही बात समुद्र के साथ भी हुई। जब समुद्र को गुस्सा आया, तो एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए तीन जहाजों को ऐसे उठाकर फेंक दिया जैसे कोई बच्चा गेंद फेंकता है।

लेखक बताता है कि बचपन में उसकी माँ हमेशा समझाया करती थीं कि हमें प्रकृति और जानवरों के साथ प्यार और आदर से पेश आना चाहिए। माँ कहती थीं कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उस समय पेड़ दुखी होते हैं। पूजा के समय फूल नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उस वक्त फूलों को तोड़ना अपशकुन माना जाता है और ऐसा करने से वे श्राप देते हैं। माँ यह भी कहती थीं कि जब नदी के पास जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, इससे वह खुश होती है। साथ ही, कबूतरों और मुर्गों को कभी तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भी हमारे लिए खास और पूजनीय माने जाते हैं।

लेखक बताता है कि ग्वालियर में उनके पुराने मकान के बरामदे में दो रोशनदान थे, जहाँ एक कबूतर जोड़े ने घोंसला बनाया था। एक दिन बिल्ली ने उनका एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरा अंडा बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अंडा भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। जब माँ ने कबूतरों की आँखों में उनके बच्चे खोने का दुःख देखा, तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक गलती की है, इसलिए उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और खुदा से माफ़ी माँगी।

पर अब समय बदल गया है। लेखक एक नए फ्लैट में रहते हैं। वहाँ दो कबूतरों ने ऊँचाई पर घोंसला बना लिया था। उनके छोटे बच्चे थे, जिनकी देखभाल के लिए बड़े कबूतर बार-बार आते-जाते थे। लेकिन उनके आने-जाने से घर की चीज़ें गिरती थीं और नुकसान होता था। इससे परेशान होकर लेखक की पत्नी ने वहाँ जाली लगा दी और बच्चों को वहाँ से हटा दिया। खिड़की, जिससे वे आते थे, बंद कर दी गई। अब वे दोनों कबूतर खिड़की के बाहर चुपचाप और उदास बैठे रहते हैं।

लेखक कहता है कि अब न तो सुलेमान जैसा कोई है जो उनके दुःख को समझे, न ही उनकी माँ जैसी कोई है जो उनके दुःख पर दुआ करे। इससे यह समझ आता है कि समय के साथ इंसानों की भावनाएँ बदल गई हैं और अब उनमें पहले जैसी संवेदनशीलता नहीं रही।

अंत में लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए। जैसे नदी खेतों को पानी देती है और सूरज सभी को रोशनी और गर्मी देता है, वैसे ही हमें भी बिना भेदभाव के सबकी मदद करनी चाहिए। साथ ही, तोते की तरह सभी को एक जैसा समझना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम सभी जीवों को बराबर मानेंगे और एक-दूसरे की भलाई के लिए काम करेंगे, तभी दुनिया के सभी जीव सुखी और खुशहाल रह सकेंगे।

पाठ से शिक्षा

यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति और सभी जीव-जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। हर प्राणी का इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना इंसान का। हमें अपनी सुविधा के लिए दूसरों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, चाहे वह इंसान हो, पक्षी हो, या कोई और जीव। हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है, वरना प्रकृति का गुस्सा हमें भारी पड़ सकता है। हमें प्यार, दया और सहानुभूति के साथ जीना चाहिए, ताकि दुनिया सभी के लिए खूबसूरत बनी रहे।

शब्दार्थ

- कुदरत: प्रकृति, सृष्टि, ईश्वर की रचना।

- अता फरमाई: दी गई, प्रदान की गई।

- अजीम: महान, बड़ा, शानदार।

- करिश्मा: चमत्कार, अद्भुत कार्य।

- जागीर: संपत्ति, स्वामित्व, विशेष रूप से भूमि पर अधिकार।

- दरबदर: भटकते हुए, बेघर, इधर-उधर।

- नस्लें: प्रजातियाँ, वंश।

- आशियाना: घर, घोंसला, ठिकाना।

- बेदखल: बेघर करना, निकाल देना।

- परहेज: हिचक, संकोच, बचना।

- मुहब्बत: प्रेम, स्नेह।

- दुआ: प्रार्थना, आशीर्वाद की माँग।

- पैगंबर: नबी, ईश्वर का दूत।

- लकब: उपनाम, विशेष नाम।

- दुत्कारना: डाँटना, भगाना, तिरस्कार करना।

- प्रतीकात्मक: प्रतीक के रूप में, सांकेतिक।

- वजूद: अस्तित्व, होना।

- हिस्सेदारी: भागीदारी, हिस्सा।

- सिमटना: सिकुड़ना, सीमित होना।

- विनाशलीला: विनाशकारी कार्य, तबाही।

- जलजला: भूकंप।

- सैलाब: बाढ़।

- नमूना: उदाहरण, नमूना।

- हथियाना: हड़पना, कब्जा करना।

- उकड़ूँ: उकड़ू बैठना, सिकुड़कर बैठना।

- बावजूद: इसके बावजूद, फिर भी।

- रोशनदान: खिड़की या छेद जिससे रोशनी आती हो।

- फड़फड़ाना: पंख फड़फड़ाना, व्याकुल होना।

- मुआफ़: माफ़ करना, क्षमा करना।

- मचान: ऊँचा स्थान, ताखा, शेल्फ।

- ठौर-ठिकाना: रहने की जगह, आश्रय।

|

32 videos|436 docs|69 tests

|

FAQs on पाठ का सार: अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले - Hindi Class 10

| 1. दुसरे के दुख से दुखी होने का मतलब क्या है? |  |

| 2. दुसरे के दुख से दुखी होने के कारण क्या हो सकते हैं? |  |

| 3. दुसरे के दुख से दुखी होने का कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक असर होता है? |  |

| 4. दुसरे के दुख से दुखी होने के फायदे क्या हैं? |  |

| 5. दुसरे के दुख से दुखी होने के बिना क्या हम एक संवेदनशील समाज बना सकते हैं? |  |