गांधीवादी नैतिकता | यूपीएससी मेन्स: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता - UPSC PDF Download

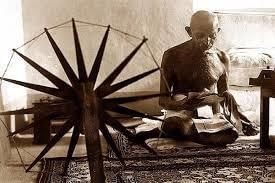

गांधीवादी नैतिकता

- गांधीवादी दर्शन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज को एक साथ रूपांतरित करना है, यह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है।

- गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और एक प्रचुर लेखक थे, ने मानव जीवन और समाज के लगभग हर पहलू को संबोधित किया है।

- उनके विचार बहुआयामी हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और नैतिक आयाम शामिल हैं।

- गांधी पर टॉल्स्टॉय, कार्लाइल, और थोरौ जैसे विचारकों के साथ-साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, और ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षाओं का भी प्रभाव पड़ा।

- गांधी के दर्शन के दो मौलिक सिद्धांत हैं: सत्य और अहिंसा।

- उनके विचार मुख्य रूप से नैतिक अवधारणाओं और शब्दावली के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं।

- गांधीवादी सोच का आधार नैतिक सिद्धांत है।

- गांधी के विचारों का विकास अहिंसात्मक जन राजनीतिक आंदोलनों के ढांचे के भीतर हुआ।

- इस प्रक्रिया के दौरान, उनके विचारों में विभिन्न परिवर्तन और अनुकूलन हुए।

- गांधी एक शैक्षणिक दार्शनिक नहीं थे बल्कि जन नेता थे।

- इसलिए, उनका ध्यान अमूर्त आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर था।

- इसके अलावा, गांधीवादी दर्शन को एक सार्वभौमिक और कालातीत दर्शन माना जाता है।

- सत्य और अहिंसा के सिद्धांत, जो इस दर्शन का मूल हैं, सभी मानवता के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।

गांधी पर नैतिक व्यवहार

गांधी के अनुसार, कोई क्रिया तब नैतिक मानी जाती है जब वह स्वैच्छिक, जानबूझकर, सार्वभौमिक, व्यावहारिक, निस्वार्थ और भय और विवशता से मुक्त हो। व्यक्तित्व में शांति, सौम्यता और स्थिरता का विकास; अच्छे आदतों का पोषण; शुद्धता, परोपकारिता और धर्म के अभ्यास, अन्य के बीच, गांधीवादी नैतिकता में नैतिक जीवन के प्रमुख तत्व हैं। इसके अतिरिक्त, गांधीवादी नैतिकता में नैतिक कानून पवित्र, सार्वभौमिक, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, समय और स्थान से स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और आत्म-निर्धारित है। यह हृदय में निवास करता है और व्यक्ति के आंतरिक पहलू को संबोधित करता है।

- गांधी के अनुसार, कोई क्रिया तब नैतिक मानी जाती है जब वह स्वैच्छिक, जानबूझकर, सार्वभौमिक, व्यावहारिक, निस्वार्थ और भय और विवशता से मुक्त हो। व्यक्तित्व में शांति, सौम्यता और स्थिरता का विकास; अच्छे आदतों का पोषण; शुद्धता, परोपकारिता और धर्म के अभ्यास, अन्य के बीच, गांधीवादी नैतिकता में नैतिक जीवन के प्रमुख तत्व हैं।

गांधी और अहिंसा

- गांधी के दर्शन में, अहिंसा एक ऐसा उपकरण था जिसे हर कोई (और होना चाहिए) उपयोग कर सकता था, जो गहरे धार्मिक विश्वासों पर आधारित था। सक्रिय अहिंसा में सत्य और निर्भीकता शामिल हैं। गांधी ने जोर देकर कहा कि अहिंसा एक निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है और यह कमजोर या भयभीत लोगों के लिए नहीं है। इसका अर्थ बुराई को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना नहीं है। हिंसक होना कायरता से बेहतर है। गांधी को यह भी चिंता थी कि अहिंसा को ब्रिटिश शासकों का सामना करने से बचने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- गांधी का मानना था कि अहिंसा का निरंतर अभ्यास करने के लिए कई पूर्वापेक्षाएँ अनिवार्य हैं, जिनमें सत्यता और निर्भीकता सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार, व्यक्तियों को केवल ईश्वर से डरना चाहिए। यदि वे ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, तो किसी मानव प्राधिकरण से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्याग्रह के सिद्धांत की ओर ले जाता है, जो सत्य की निर्भीक खोज का प्रतिनिधित्व करता है। सत्याग्रह का तात्पर्य है गांधी का ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का तरीका, और जो लोग इन विरोधों में शामिल होते हैं, उन्हें satyagrahis कहा जाता है।

- गांधी के अनुयायियों के लिए सत्याग्रह आंदोलन में दिए गए निर्देश उनके अहिंसा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ये निर्देश शामिल हैं:

- एक satyagrahi को कोई क्रोध नहीं रखना चाहिए।

- उन्हें अपने प्रतिकूल के क्रोध को सहन करना चाहिए।

- यहाँ तक कि जब उन पर हमला किया जाए, तो उन्हें प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्रोध, भय या इसी तरह की भावनाओं में दिए गए आदेशों का पालन करने से इनकार करना चाहिए।

- यदि प्राधिकरण एक नागरिक प्रतिरोधक को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, तो satyagrahi स्वेच्छा से गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत होगा और अपनी संपत्ति की जब्ती का विरोध नहीं करेगा।

- यदि एक satyagrahi किसी संपत्ति को ट्रस्टी के रूप में रखता है, तो वह उसे, अपने जीवन की कीमत पर भी, नहीं surrender करेगा, लेकिन प्रतिशोध नहीं करेगा।

- प्रतिशोध में शपथ लेना या गाली देना भी शामिल नहीं है।

- एक satyagrahi अपने प्रतिकूल का अपमान नहीं करेगा और अहिंसा की भावना के विपरीत किसी कार्रवाई या नारे में भाग लेने से बचना चाहिए।

- एक नागरिक प्रतिरोधक यूनियन जैक को सलाम नहीं करेगा, लेकिन इसे या अधिकारियों को, चाहे वे ब्रिटिश हों या भारतीय, अपमानित नहीं करेगा।

- यदि संघर्ष के दौरान कोई अधिकारी का अपमान करता है या हमला करता है, तो नागरिक प्रतिरोधक उस अधिकारी की रक्षा करेगा, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पर भी।

गांधी के आर्थिक विचार

- गांधीवादी नैतिकता आर्थिक क्षेत्र तक भी फैली हुई है। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आजीविका अपने हाथों या शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जित करनी चाहिए, जिसे उन्होंने "रोटी का श्रम" कहा। उनके अनुसार, यह खाने का अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र वैध तरीका है। उन्होंने तर्क किया कि कुछ व्यक्तियों का धन अर्जित करना दूसरों का शोषण किए बिना असंभव है, और किसी भी रूप में शोषण एक प्रकार का हिंसा है। चूँकि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, इसलिए उन्हें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साधनों का हक है। गांधी जी ने आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए कठोर या हिंसक उपायों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने विश्वास किया कि एक आदर्श दुनिया में धन सभी समाज के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी व्यावहारिकता को स्वीकार करते हुए, उन्होंने प्रस्तावित किया कि धन को उचित रूप से साझा किया जाना चाहिए। गांधी जी ने लोगों को अपनी इच्छाओं को कम करने और सरल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि इससे ऐसे संसाधनों को मुक्त किया जा सकेगा, जिन्हें गरीबों की सहायता के लिए उपयोग किया जा सके।

ट्रस्टशिप का सिद्धांत

- गांधी जी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि अमीर लोग धन के ट्रस्टी होते हैं। उनका मानना था कि अंततः, सभी संपत्ति भगवान की है, और अमीरों के पास जो अतिरिक्त या अनावश्यक धन है, वह समाज का है। इस धन का उपयोग गरीबों का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए।

- गांधी जी के अनुसार, धनवान व्यक्तियों को राष्ट्रीय धन के अपने उचित हिस्से से अधिक किसी भी चीज का नैतिक अधिकार नहीं है। इसके बजाय, वे केवल भगवान की संपत्ति के असमान हिस्से के ट्रस्टी हैं, जो उनके पास है, और उन्हें इसे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए उपयोग करने की जिम्मेदारी है।

स्वार्थ की नैतिकता

स्वार्थ की नैतिकता को ईगोइस्टिक नैतिकता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:

- मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद: यह सिद्धांत सुझाव देता है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और अपने स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह दावा करता है कि लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। थॉमस हॉब्स (1588–1679), एक अंग्रेज़ दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के एक प्रमुख समर्थक हैं।

- नैतिक स्वार्थवाद: इसके विपरीत, नैतिक स्वार्थवाद यह मानता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं का पालन कर सकते हैं या नहीं। यह तर्क करता है कि एक को तर्कसंगत स्वार्थ की नैतिकता का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने तर्कसंगत हितों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

|

46 videos|101 docs

|