जाति और आरक्षण | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

भारत में जाति

- जाति को एक विरासती, अंतर्जातीय समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक सामान्य नाम, सामान्य पारंपरिक व्यवसाय और सामान्य संस्कृति होती है। यह समूह गतिशीलता, स्थिति की विशिष्टता में अपेक्षाकृत कठोर होता है और एक समरूप समुदाय का निर्माण करता है।

- जाति व्यवस्था भारत में एक सामाजिक पदानुक्रम है जो मूलतः किसी व्यक्ति के व्यवसाय और जन्म पर आधारित है। यह समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करती है, जिन्हें जातियाँ (Caste) कहा जाता है, जो आगे उपजातियों (Subcastes) में विभाजित होती हैं।

- चार वर्ण - ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र हिंदू समाज की शास्त्रीय चार श्रेणियाँ हैं। हालांकि, व्यवहार में, इन वर्णों के कई उपविभाजन (जातियाँ) हमेशा रहे हैं, जो आज भारत में जातियों (Jatis) के रूप में जाने जाते हैं।

जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ

- सम segmented समाज का विभाजन: भारतीय समाज मुख्यतः विभिन्न जातियों में विभाजित है। जाति की सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है, न कि उपलब्धियों द्वारा।

- पदानुक्रम: जातियों का एक विशेष सामाजिक और अनुष्ठानिक पदानुक्रम होता है। इस ग्रेडेशन या रैंकिंग के साथ उच्च और निम्न, श्रेष्ठता और अधीनता का एक अनुभव जुड़ा होता है।

- खाने और सामाजिक इंटरैक्शन पर प्रतिबंध: जातियों के बीच एक साथ खाए जाने वाले, प्राप्त किए जाने वाले, या आदान-प्रदान किए जाने वाले भोजन के प्रकारों पर प्रतिबंध हैं।

- पवित्रता और अशुद्धता का विचार: पवित्रता और अशुद्धता का विचार विभिन्न जातियों के बीच इंटरैक्शन को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित करता है।

- अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध: अंतर्जातीय विवाह या अपनी स्वयं की जाति या उपजाति में विवाह जाति व्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है।

- व्यवसाय का सीमित चयन: पारंपरिक रूप से, प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी होती थी। उदाहरण के लिए: ब्राह्मण जो सर्वोच्च स्थान पर थे, उन्हें पवित्र ज्ञान प्राप्त करने और सिखाने तथा यज्ञ करने के कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, जबकि निम्न जातियों, जैसे कि दलितों, को ऐतिहासिक रूप से श्रम जैसे कार्यों तक ही सीमित रखा गया था।

उदाहरण: ब्राह्मण जो सर्वोच्च स्थान पर थे, उन्हें पवित्र ज्ञान प्राप्त करने और सिखाने तथा यज्ञ करने के कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, जबकि निम्न जातियों, जैसे कि दलितों, को ऐतिहासिक रूप से श्रम जैसे कार्यों तक ही सीमित रखा गया था।

जाति व्यवस्था में परिवर्तन संस्कृतिकीकरण:

जाति व्यवस्था में परिवर्तन

- संस्कृतिकीकरण: यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी निम्न जाति उच्च जाति के व्यवहार पैटर्न और संस्कृति को अपनाकर उस उच्च जाति में सदस्यता का दावा कर सकती है। जैसे-जैसे निम्न जातियाँ उच्च जातियों की परंपराओं और प्रथाओं को अपनाती हैं, उन्हें उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और सम्मानित किया जा सकता है, जो भेदभाव और सामाजिक कलंक को कम करने में मदद कर सकता है।

- पश्चिमीकरण: पश्चिमी शैली की शिक्षा ने पारंपरिक जाति आधारित भूमिकाओं और पदानुक्रमों की तुलना में योग्यता और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया है। जैसे-जैसे लोग पश्चिमी शैली के कपड़े, भोजन और अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाते हैं, वे नए विचारों और मूल्यों को भी अपनाते हैं।

- आधुनिकीकरण: इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय, और देश में नई राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व शामिल हैं, जो रोजगार सृजन की ओर ले जाते हैं, इस प्रकार जाति व्यवस्था की व्यावसायिक कठोरता को तोड़ते हैं।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण:

- औद्योगिक विकास और शहरी क्षेत्र का विस्तार लोगों को नए आजीविका के स्रोत प्रदान करता है और व्यावसायिक गतिशीलता को संभव बनाता है। औद्योगिक श्रमिकों के विभिन्न जातियों से रहने और काम करने पर खाद्य साझा करने के खिलाफ के टैबू कमजोर पड़ने लगे।

राजनीतिक और आर्थिक सुधार:

- देश में स्वतंत्रता के बाद कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार शुरू किए गए, जिनसे कई परिवर्तन हुए।

- भारतीय सरकार ने ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए निम्न जातियों के व्यक्तियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी नीतियाँ लागू की हैं।

आधुनिक समय में जाति प्रणाली की नई पहचानें भारत में जाति प्रणाली ने आधुनिक समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, और नई पहचानें उभरी हैं जो इन परिवर्तनों को दर्शाती हैं। जाति प्रणाली की कुछ नई पहचानें निम्नलिखित हैं:

आधुनिक समय में जाति प्रणाली की नई पहचानें जाति प्रणाली ने आधुनिक समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, और नई पहचानें उभरी हैं जो इन परिवर्तनों को दर्शाती हैं। जाति प्रणाली की कुछ नई पहचानें निम्नलिखित हैं:

- शासन और राजनीति में जाति: कुछ जातियों को सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण प्रदान किया गया है।

- व्यापार में जाति प्रणाली: कुछ जातियाँ विशेष उद्योगों में हावी हैं और संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को नियंत्रित करती हैं।

- जाति संघ: औपचारिक संगठन अक्सर समान नाम, पेशा और रैंक वाली कई अंतोगामिक जातियों या जातियों को समाहित करते हैं।

- आरक्षण की मांग: भारत भर की विभिन्न समुदायों, जैसे कि हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, और आंध्र प्रदेश में कपु, ने शिक्षा और रोजगार में कोटा के रूप में आरक्षण की मांग की है।

- राजनीति का जातियकरण: यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार जाति प्रणाली का उपयोग मतदाताओं को संगठित करने और चुनावी समर्थन प्राप्त करने के लिए करते हैं।

- जाति का राजनीतिकरण: यह संदर्भित करता है कि कैसे हाशिए पर या वंचित जातियों के व्यक्ति और समूह अपनी जातीय पहचान का उपयोग राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए करते हैं।

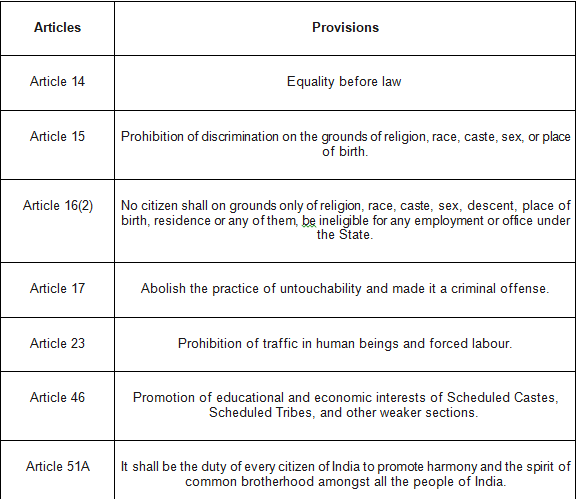

संविधानिक और कानूनी प्रावधान जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधानिक प्रावधान:

जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

कानूनी प्रावधान

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: अस्पृश्यता का प्रचार और अभ्यास करने के लिए दंड का प्रावधान करता है और इससे उत्पन्न किसी भी अक्षमता के प्रवर्तन के लिए और इससे संबंधित मामलों के लिए है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों के अपराधों को रोकने के लिए है।

- हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए और इससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है।

भारत की आरक्षण नीति

- आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्रवाई का एक प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे समूहों के लिए प्रावधान करता है।

- भारत में आरक्षण नीति की कानूनी उत्पत्ति 1919 के भारत सरकार अधिनियम और 1932 के साम्प्रदायिक पुरस्कार से शुरू होती है।

- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान में प्रावधानों के आधार पर (अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 335), यह संघ सरकार और भारत के राज्य और क्षेत्रों को आरक्षित कोटा या सीटें निर्धारित करने की अनुमति देता है, जो “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों” के लिए परीक्षा, नौकरी के उद्घाटन, विश्वविद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्तियों, पदोन्नति आदि में आवश्यक योग्यता को कम करते हैं।

- आरक्षण मुख्य रूप से चार समूहों को दिया जाता है: अनुसूचित जातियाँ (SC), अनुसूचित जनजातियाँ (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)।

- आरंभ में केवल SC और ST समुदाय आरक्षण के लिए पात्र थे।

- 1987 में, मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद OBC को शामिल करने के लिए इसे विस्तारित किया गया।

- 2019 में, सामान्य श्रेणी के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया गया, हालांकि सभी श्रेणियों के लिए उनके आरक्षण के लिए विभिन्न मौद्रिक मूल्य प्राप्त होते हैं: आमतौर पर SC और ST को उच्चतम कोटा या लाभ मिलता है, फिर OBC, फिर EWS।

आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- भारत का संविधान भारत में आरक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान करता है, अर्थात्:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को स्थापित करता है।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य को सरकारी सेवाओं में सभी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के प्रावधान बनाने का अधिकार है।

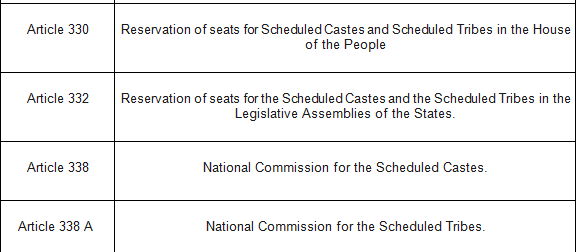

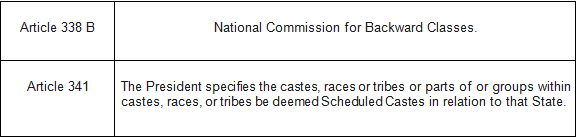

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

भारत में आरक्षण की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी नौकरियों में विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों को आरक्षण दिया जाता है।

- अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10%, और बेंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों को 4% आरक्षण मिलता है।

- उपरोक्त से स्पष्ट है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में SCs, STs, OBC, और EWS जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए 60% आरक्षण दिया गया है।

- प्रारंभ में, आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया गया था। लेकिन, 2019 के 103वें संविधान संशोधन के बाद, आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण के लिए विचार किया गया।

- प्रत्येक राज्य के पास वंचित लोगों के लिए कुछ सीटों को आरक्षित करने का अधिकार है। राज्य वार आरक्षण का वितरण राज्य के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र राज्य में कुल आरक्षण 52% था, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है आदि।

आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा विवाद: क्या आरक्षण जारी रहना चाहिए? पक्ष में बिंदु:

- आरक्षित समुदायों का कम प्रतिनिधित्व: शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु में, 2016-2020 के बीच पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों में से केवल 2.1 प्रतिशत ST श्रेणी से, 9 प्रतिशत SC और 8 प्रतिशत OBC श्रेणी से थे। अधिकांश IITs में SC/ST समुदाय से कोई भी प्रोफेसर नहीं है।

- समान अवसर की कमी: भारत प्रगति कर रहा है, फिर भी कुछ वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह असमानता के शिकार लोगों को समान अवसर और स्थिति प्रदान करे। आज भी कई लोग निम्न जाति के हैं और उन्हें समान अवसर और स्थिति तक पहुँच नहीं है।

- भेदभाव जारी: आरक्षण लागू करने का असली उद्देश्य आरक्षित समुदायों के खिलाफ प्राचीन जाति पूर्वाग्रहों और भेदभाव को समाप्त करना था। लेकिन, स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी, निम्न जाति के लोगों को उसी नजर से देखा जाता है जैसे कुछ वर्ष पहले। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव अभी भी प्रचलित है।

- समान प्रतिस्पर्धा का मंच: आरक्षण एक समान प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान करता है क्योंकि पिछड़े वर्गों के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिशीलता से वंचित रहे हैं, अचानक उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन है जिन्हें सदियों से ये साधन प्राप्त थे।

- आरक्षित समुदायों के लिए अवसरों में कमी: LPG सुधारों के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण आरक्षित समुदायों के लिए अवसरों में कमी का कारण बना है क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण की कमी है, इसीलिए सार्वजनिक संस्थानों में आरक्षण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक साधन प्रतीत होता है।

विपक्ष में बिंदु:

- “पिछड़ेपन की दौड़” का कारण: आरक्षण नीति ने कई नए समुदायों, यहाँ तक कि प्रमुख क्षेत्रीय जाति समूहों के बीच सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर एक दौड़ शुरू कर दी है।

- अप्रासंगिक होना: जाति आधारित प्रणाली के माध्यम से आरक्षण आधुनिक युग में अप्रासंगिक हो गया है और यह आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के अवसरों को छीन रहा है।

- जातिवाद को मजबूत करना: इसके अलावा, आरक्षण प्रणाली केवल समाज को बांटती है, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं क्योंकि यह दमनकारी है और इसका आधार जातिवाद में नहीं है। यह भारत में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है।

- विस्तृत कोटा: नए जातियों, श्रेणियों और जनजातीय समुदायों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जा रहा है, जिससे आरक्षण की मात्रा हर साल बढ़ रही है, जो इंदिरा साहनी मामले में SC द्वारा निर्धारित 50% कोटा सीमा का उल्लंघन कर रही है।

- आरक्षण के मूल उद्देश्य का ह्रास: मद्रास HC के वकील सुरिथ पार्थसारथी के अनुसार, आज आरक्षण नीति ने कुछ समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह को समाप्त करने और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के अपने मूल उद्देश्य को खो दिया है। लेकिन आज यह सार्वजनिक रोजगार और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में सीटें प्राप्त करने का एक उपकरण बन गया है।

- अकार्यक्षम प्रणाली: न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि केंद्रीय OBC कोटे के 97% लाभ केवल 25% जातियों तक ही सीमित हैं। लगभग 983 OBC समुदाय — कुल का 37% — केंद्रीय सरकारी नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 10% OBC समुदायों ने 24.95% नौकरियों और प्रवेश को अर्जित किया है।

- पंडोरा बॉक्स खोलना: आरक्षण मुद्दा नए चुनौतियों को जन्म दे रहा है जैसे जाति जनगणना की मांग, क्रीमी लेयर की परिभाषा, निजी क्षेत्र में आरक्षण, निवास आधारित आरक्षण आदि।

आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के मामले

- इंदिरा साहनी निर्णय (1992): इस निर्णय में, CJI MH कणिया की अध्यक्षता में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 27% आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा। लेकिन इसने 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की, जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ उल्लंघन की आवश्यकता न हो, ताकि अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक रूप से garant की गई समानता का अधिकार सुरक्षित रहे। जबकि अनुच्छेद 16(1) एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है और कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने हर अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर और गैर-क्रीमी लेयर में विभाजित करने का निर्देश दिया।

- M. नागराज (2006) मामला: सुप्रीम कोर्ट के पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 1995 के संशोधन को संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं माना। इसने कुछ शर्तें निर्धारित कीं, जिसमें उस वर्ग की पिछड़ापन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाने वाले मापनीय डेटा का संग्रह शामिल है। पीठ ने SCs और STs के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय लिया।

- जर्नैल सिंह बनाम लछ्मी नारायण गुप्ता (2018): इसे न्यायमूर्ति रोहिंटन नारिमन ने लिखा और यह आरक्षण के न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ को इंगित करता है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ को 2006 के निर्णय की बुद्धिमत्ता की जांच करने के लिए बुलाया गया। यह SCs और STs की संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन की जांच करने का कार्य था। यह भी कहा गया कि SC और ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने की आवश्यकता इंदिरा साहनी के निर्णय के खिलाफ थी। संवैधानिक पीठ ने SCs और STs के संबंध में मापनीय डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को अमान्य कर दिया। इसने SCs और STs के संबंध में क्रीमी लेयर के अनुप्रयोग के सिद्धांत को बरकरार रखा।

- डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री (2021): इंदिरा साहनी के निर्णय के बावजूद, कई राज्यों ने आरक्षण के नियम का उल्लंघन करने के प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 (मराठा आरक्षण कानून) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। इस मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाने के लिए संदर्भित किया गया कि क्या 1992 का निर्णय पुनर्विचार की आवश्यकता है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के निर्णय को बरकरार रखा और अधिनियम के धारा 4(1)(a) और धारा 4(1)(b) को रद्द कर दिया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में मराठों के लिए 12% आरक्षण और सार्वजनिक रोजगार में 13% आरक्षण प्रदान किया गया था। इस निर्णय ने एक मजबूत संदेश दिया कि कुछ राज्य सरकारें स्पष्ट रूप से चुनावी लाभों पर निर्धारित सीमा की अनदेखी करती हैं, न कि किसी विशेष परिस्थितियों की।

अब क्या आवश्यक है - सुधार!

- साक्ष्य-आधारित नीति विकल्प: हमें विभिन्न समुदायों के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदर्भ-संवेदनशील, साक्ष्य-आधारित नीति विकल्पों का विकास करने की आवश्यकता है।

- संस्थान: हमें अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम के समान एक संस्था की आवश्यकता है जो दो महत्वपूर्ण लेकिन आपस में जुड़े कार्य कर सके: विभिन्न समुदायों के सामाजिक-आर्थिक आधारित जनगणना से डेटा का एक वंचना सूचकांक बनाना। और नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन पर गैर-भेदभाव और समान अवसर पर एक ऑडिट करना और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अभ्यास के कोड जारी करना। इससे नीति का निर्माण और निगरानी संस्थागत स्तर पर सरल हो जाएगी। पिछले दशक में, समान अवसर आयोग (2008) के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों में इसी तरह के सुझाव दिए गए थे।

निष्कर्ष

आरक्षण नीति निष्पक्ष और प्रभावी हो सकती है यदि यह समाज के पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करे। आरक्षण नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इसकी सहायता को उस जनसंख्या के अधिकांश हिस्से तक पहुंचना चाहिए जिसे समाज का पिछड़ा वर्ग माना जाता है। वर्तमान समय में, भारत की आरक्षण नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ वंचित वर्गों तक पहुंच सके। लेकिन आरक्षण नीति की समीक्षा करते समय, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ समाज के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुंचे। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मानदंडों को समाज के पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए सम्मिलित रूप से लिया जाना चाहिए। जैसा कि न्यायमूर्ति रविंद्रन ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सही कहा, “जब अधिक लोग पिछड़ेपन की आकांक्षा करते हैं बजाय आगे बढ़ने की, तो देश स्वयं ठहर जाता है।”

|

35 videos|72 docs

|