नितिन सिंगानिया संक्षेप: भारतीय संगीत- 2 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

| Table of contents |

|

| परिचय |

|

| भारतीय संगीतशास्त्र |

|

| संगीतिक पाठ और परंपराएँ |

|

| भारतीय संगीत का शारीरिक रचना |

|

| भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीतात्मक अवधारणाएँ |

|

| ग़ज़ल |

|

परिचय

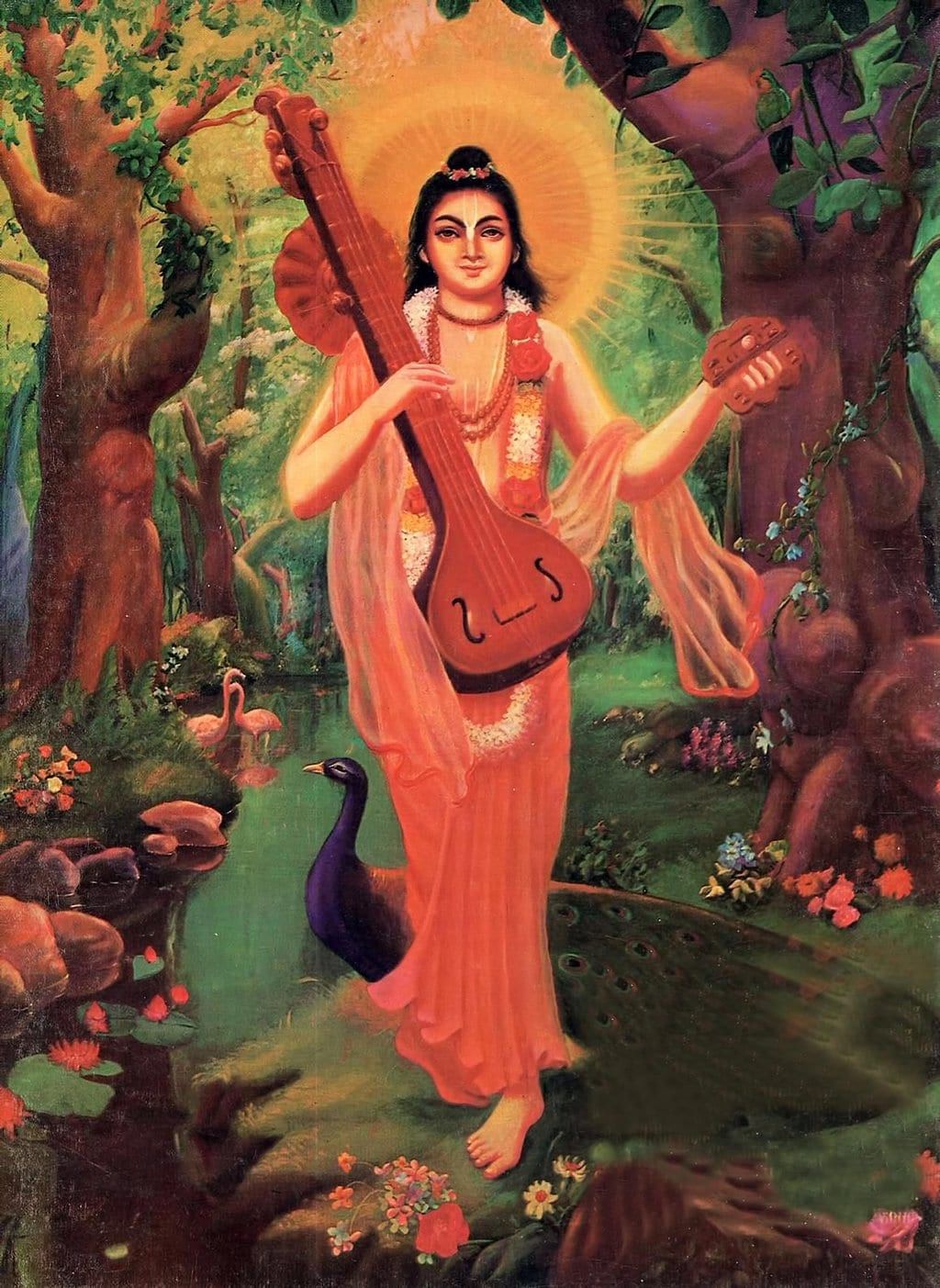

संगीत भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो संगीतात्मक नवाचार की गहरी परंपरा को दर्शाता है। प्राचीन कहानियों के अनुसार, sage नारद मुनि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को संगीत सिखाया, और उन्होंने नाद ब्रह्म की अवधारणा का परिचय दिया, जो कि सार्वभौमिक ध्वनि है।

पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक सात-होल वाली बांसुरी का अस्तित्व था और रावणहाथा, एक प्राचीन वाद्य यंत्र जो संभवतः श्रीलंका से है, जिसे सबसे प्रारंभिक संगीत वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता है। लगभग 2000 वर्ष पहले, वेदिक काल के दौरान, संगीत पर ग्रंथ लिखे गए थे। समा वेद ने राग खरहरप्रिय के सभी सात स्वर का उल्लेख किया। गंधर्व वेद, जो समा वेद से संबंधित है, ने संगीत के विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य ग्रंथों जैसे ऐतरेय आरण्यक और जैमिनीय ब्रह्मण ने संगीत वाद्य यंत्रों और नृत्य और संगीत के बीच संबंध पर चर्चा की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ध्वनि "ओम" सभी संगीत का आधार है। चौथी सदी ईसा पूर्व में, पाणिनि ने संगीत बनाने की कला को पहचाना, लेकिन पहला विस्तृत संगीत सिद्धांत भरत के नाट्यशास्त्र में पाया जाता है, जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। भारतीय संगीत का विकास इसकी धार्मिक उत्पत्ति और सांस्कृतिक कथाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

धार्मिक जड़ें और कथा संगीत

- संगीत की आध्यात्मिक प्रकृति में विश्वास भारत में धार्मिक गतिविधियों से इसके मजबूत संबंध का एक मुख्य कारण है।

- बाद के वेदिक काल में, धार्मिक स्थलों पर संगम जैसे अनुष्ठानिक संगीत का प्रदर्शन किया जाता था ताकि एक पवित्र वातावरण उत्पन्न किया जा सके और दिव्य से जुड़ाव बनाया जा सके।

- जातिगान: यह कथा संगीत की शैली महाकाव्यों की कहानी कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अद्वितीय सुरों के पैटर्न और अभिव्यंजक विशेषताओं के साथ, जातिगान ने कहानियों को और अधिक आकर्षक और भावनात्मक रूप से गूढ़ बना दिया, जो संगीत के साथ कहानी सुनाने की सांस्कृतिक प्रथा में योगदान दिया।

भारतीय संगीतशास्त्र

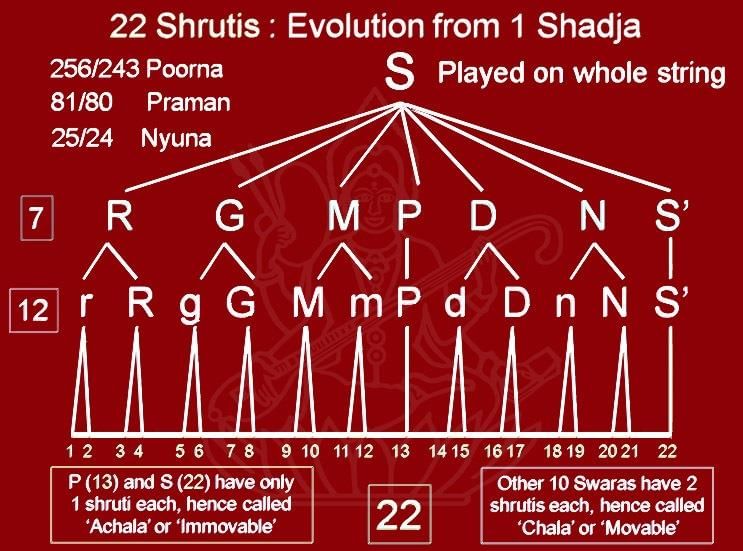

- भारतीय नाट्यशास्त्र: यह प्राचीन ग्रंथ न केवल संगीत के सैद्धांतिक पहलुओं को प्रस्तुत करता है, बल्कि संगीतकारों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करता है। इसने आक्टेव को पहचाना और इसके 22 कुंजियों, जिन्हें श्रुतियाँ कहा जाता है, का वर्णन किया, जो संगीत को समझने और बनाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करता है। यह कार्य भारत की समृद्ध और विविध संगीत परंपराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है और आज भी भारतीय संगीत को प्रभावित करता है।

- दत्तिलम्: दत्तिलम् के योगदान ने आक्टेव के भीतर 22 श्रुतियों के विचार को सुदृढ़ किया, जो इन सूक्ष्मस्वरों के महत्व को उजागर करता है। यह ज्ञान संगीतकारों के लिए सटीक ट्यूनिंग प्राप्त करने में महत्वपूर्ण था, जिससे सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली।

- सारंगदेव और संगीत रत्नाकर: 13वीं शताब्दी में, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर 22 श्रुतियों के विचार पर आधारित था, जिसने भारतीय संगीत की समझ को और गहरा किया। इस ग्रंथ में लगभग 264 रागों का विवरण दिया गया है और 'सूक्ष्मस्वरों' की धारणा में गहराई से चर्चा की गई है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की जटिलता को उजागर करता है।

संगीतिक पाठ और परंपराएँ

- बाद के ग्रंथ: जैसे कि बृहद्देशी और स्वरमेले-कलानिधि ने 'राग' की परिभाषा सहित विशेष अवधारणाओं में गहराई से प्रवेश किया, जो संगीत सिद्धांत और प्रथा की अधिक गहन समझ प्रदान करता है।

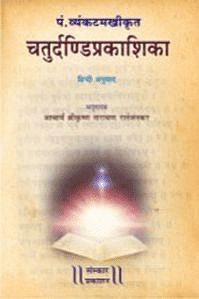

- चतुर्दंडीप्रकाशिका: 17वीं सदी में वेंकटामखिन द्वारा लिखित, यह ग्रंथ कर्णाटकी संगीतशास्त्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे भारत में संगीत परंपराओं की क्षेत्रीय विविधता और प्रगति को बढ़ावा मिला।

- गुरुकुल: संगीत में निपुणता के लिए शिक्षक-शिष्य संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान इस प्रणाली के महत्व को रेखांकित करती है। इस विधि ने गहन अध्ययन और पीढ़ियों के बीच संगीत ज्ञान के संचरण को संभव बनाया।

- फारसी तत्वों का प्रभाव: फारसी तत्वों के समावेश ने संगीत शैलियों में परिवर्तन लाया। इसमें ध्रुपद शैली में ध्रुवा पद जैसे भक्ति गायन शैली का विकास शामिल है, जो 15वीं सदी तक अधिक संरचित हो गया। 17वीं सदी में खयाल शैली के विकास ने उत्तर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण परिवर्तन चिह्नित किया।

- लोक गायन: इन विकासों के साथ विभिन्न लोक गायन शैलियों का उदय विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में संगीत अभिव्यक्तियों की समृद्ध विविधता को दर्शाता है।

- गंधर्वों का चित्रण: दक्षिण एशिया में गंधर्वों का चित्रण संगीत की सांस्कृतिक महत्वपूर्णता को उजागर करता है। ये दिव्य संगीतकार भारतीय संस्कृति में संगीत के दिव्य और पारलौकिक पहलुओं में विश्वास का प्रतीक हैं।

भारतीय संगीत का शारीरिक रचना

स्वर

"स्वर" शब्द ने वेदिक उच्चारण के प्राचीन संबंध से विकास किया है और अब यह संगीत रचनाओं में एक संगीत नोट को दर्शाता है। भरत के नाट्यशास्त्र में 22 स्वर पहचाने गए हैं, लेकिन आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत में सात प्रमुख स्वर मान्यता प्राप्त हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जिन्हें सप्तक या सरगम कहा जाता है। स्वर श्रुति से भिन्न होते हैं, जहाँ श्रुति सूक्ष्म पिच भिन्नताएँ होती हैं, जिनमें से केवल 12 में से 22 श्रुतियाँ श्रवणीय होती हैं। सात शुद्ध स्वर प्राकृतिक नोट होते हैं, जबकि पाँच विकृत स्वर संशोधित होते हैं। स्वर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूलभूत होते हैं, ये मेलोडी और स्केल के लिए आवश्यक हैं, और पारंपरिक रचनाओं की सौंदर्यात्मकता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राग

"राग" शब्द संस्कृत के "रंज" से निकला है, जिसका अर्थ है आनंद या खुशी। राग संगीत में मेलोडी के मूलभूत तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ ताला ताल का ढांचा प्रदान करता है। प्रत्येक राग की एक विशिष्ट मेलोडिक संरचना होती है, जो एक अद्वितीय व्यक्तित्व या मूड के समान होती है। एक राग की एक प्रमुख विशेषता इसका आधार स्वर है। रागों को उनके नोट्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ऑडव/ओडावा राग: पाँच नोट्स वाला एक पेंटाटोनिक राग।

- शडव राग: छह नोट्स वाला एक हेक्साटोनिक राग।

- संपूर्ण राग: सात नोट्स वाला एक हेप्टाटोनिक राग।

यह समझना आवश्यक है कि एक राग केवल एक स्केल या मोड नहीं है; बल्कि, यह एक विशिष्ट और सौंदर्यपूर्ण मेलोडिक रूप है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की विविध और सुंदर मेलोडियों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

रागों को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- शुद्ध राग: इस प्रकार के राग में, गैर-आधिकारिक नोट्स के समावेश से इसकी मौलिक विशेषता में बदलाव नहीं होता है।

- छायालग राग: इस प्रकार में, गैर-आधिकारिक नोट्स का समावेश राग की प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है।

- संकीर्ण राग: इस प्रकार के राग में दो या दो से अधिक विभिन्न रागों के तत्व शामिल होते हैं।

प्रत्येक राग में कम से कम पाँच मूल नोट होने चाहिए। इन रागों के भीतर:

- वादी - राजा: प्राथमिक नोट जिसके चारों ओर राग का निर्माण होता है, जो रचना में सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है।

- समवादी - रानी: दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नोट, जो आमतौर पर मुख्य राग के संबंध में चौथा या पाँचवाँ नोट होता है।

- अनुवादी - दरबारी: रचना में सभी अन्य नोट जो वादी या समवादी नहीं हैं।

- विवादी - विरोधी: नोट्स जो रचना में शामिल नहीं होते हैं।

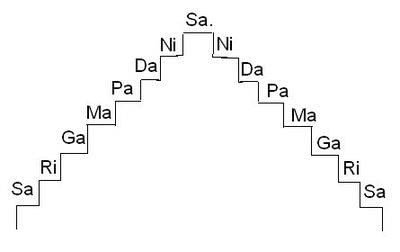

नोट्स का आरोह, जहाँ प्रत्येक नोट पिछले नोट से ऊँचा होता है (सा रे गा मा पा धा नि), को आरोह कहा जाता है। नोट्स का अवरोह, जहाँ प्रत्येक नोट पिछले से कम होता है (नि, धा, पा, मा, गा रे सा), को अवरोह कहा जाता है। आरोह और अवरोह की गति के आधार पर, रागों को तीन गति या लय में वर्गीकृत किया जा सकता है: विलंबित (धीमा), मध्य (मध्यम), और द्रुत (तेज़)। जबकि कर्नाटकी संगीत में रागों के लिए 72 मूल स्केल (मेले) होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में कई राग होते हैं, जिनमें से कुछ अन्य की तुलना में अधिक बार प्रदर्शन किए जाते हैं। प्रत्येक राग विशेष समय और मौसम से संबंधित होता है, जो विभिन्न भावनाओं को उत्पन्न करता है।

ताल/ताला

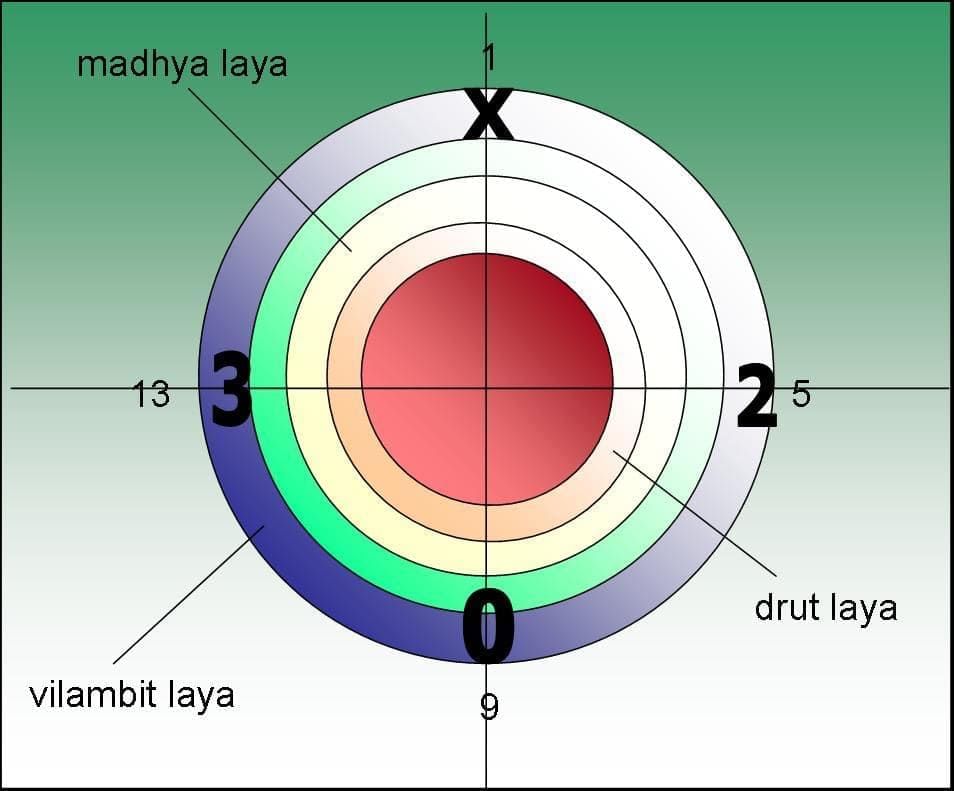

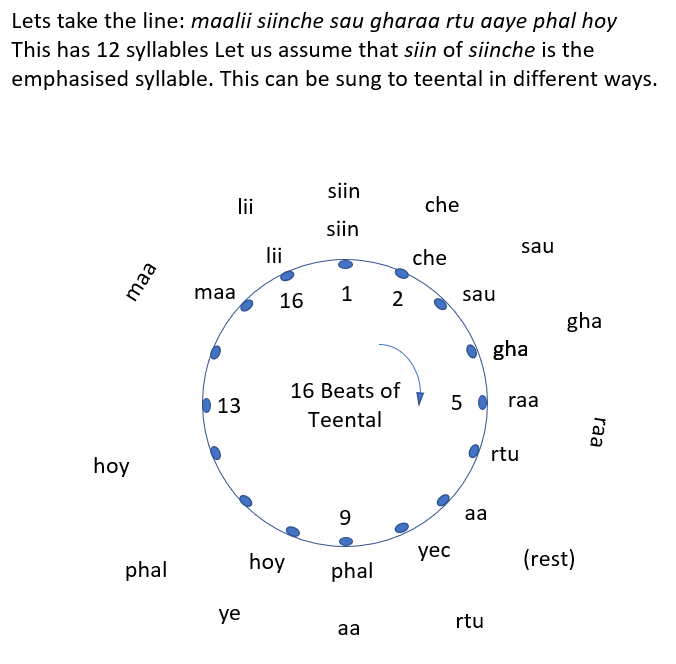

भारतीय शास्त्रीय संगीत में, ताल के रूप में ज्ञात धुनों के समूहों को ताल कहा जाता है। ताल चक्र 3 से 108 बीट तक भिन्न हो सकते हैं, जो संगीत समय को सरल और जटिल मीटर में विभाजित करते हैं। ताल का सिद्धांत अद्वितीय है क्योंकि यह संगत संगीत से स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसके अपने विभाजन होते हैं। वह गति जो समय अवधि में निरंतरता सुनिश्चित करती है, उसे लय कहा जाता है।

हिंदुस्तानी संगीत

100 से अधिक ताल हैं, लेकिन केवल लगभग 30 अच्छी तरह से ज्ञात हैं, जिनमें से 10 से 12 सामान्यत: उपयोग की जाती हैं। पहचाने गए तालों के उदाहरणों में दादरा, कहारबा, रूपक, एकताल, झपताल, तीन-ताल, और चौताल शामिल हैं। तीन-ताल, जिसमें 16 बीट होते हैं, अक्सर रचनाकारों द्वारा उपयोग किया जाता है।

कर्नाटिक संगीत

कर्नाटिक संगीत में हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में एक कठोर संरचना होती है। कर्नाटिक संगीत में ताल तीन घटकों में विभाजित होती है: लघु, धृतम्, और अनु धृतम्। कर्नाटिक संगीत में 35 मूल ताल हैं, जिनमें से प्रत्येक को पांच घाटी में विभाजित किया जा सकता है, जिससे 175 ताल बनती हैं। कर्नाटिक संगीत में एक प्रसिद्ध ताल आदिताला है।

थाट

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, थाट प्रणाली का उपयोग रागों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, 10 मान्यता प्राप्त थाट हैं। पंडित विश्णु नारायण भटकांडे, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख संगीतशास्त्री थे (1860-1936), ने प्रस्तावित किया कि पारंपरिक राग इन 10 मौलिक थाट या संगीत स्केल पर आधारित हैं या उनके परिवर्तनों पर आधारित हैं।

थाट की विशेषताएँ

प्रत्येक थाट में 12 उपलब्ध नोटों में से सात नोट होते हैं (सात सुधा स्वर और पांच विकृत स्वर)। नोटों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक थाट को विशेष रूप से आरोही में गाया जाता है क्योंकि नोटों को आरोही तरीके से संरचित किया गया है।

दस थाट

इस वर्गीकरण में दस थाट हैं: बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, और तोड़ी।

दस थाट का चक्र

थाट स्वयं भावनाओं को व्यक्त नहीं करता; बल्कि, यह एक ब्लूप्रिंट या ढांचे के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक गुण उन रागों से जुड़े होते हैं जो थाट से निकले हैं, और इन्हीं रागों का प्रदर्शन किया जाता है।

थाट की भूमिका

थाट रागों के लिए एक बुनियादी संरचना के रूप में कार्य करता है, जो उनके निर्माण और व्यवस्था को मार्गदर्शित करता है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों की समृद्ध विविधता को बनाने और समझने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

अर्ध-शास्त्रीय संगीत

अर्ध-शास्त्रीय संगीत मूल स्वर (स्वर) के अनुसार पारंपरिक शास्त्रीय संगीत के समान होता है, फिर भी इसमें कुछ भिन्नताएँ होती हैं। यह भूपाली या मालकौश जैसे रागों के हल्के रूपों को शामिल करता है। ताला भी अधिक आरामदायक होता है, और गति तेज होती है, विशेषकर मध्यम या द्रुत लय का उपयोग करते हुए। इसके अलावा, एक तकनीक है जिसे जोर-झाला कहा जाता है। उल्लेखनीय अर्ध-शास्त्रीय शैलियों में ठुमरी, तप्पा, और गज़ल शामिल हैं। ये शैलियाँ भावनाओं (भाव) और गीतों को जटिल संगीत सुधारों (आलाप) से अधिक प्राथमिकता देती हैं।

ठुमरी

ठुमरी एक संगीत शैली है जो उत्तर प्रदेश, भारत से उत्पन्न हुई है। यह अर्ध-शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है और अक्सर सरल रागों पर आधारित होती है। ठुमरी की रचनाएँ रोमांटिक या भक्ति से प्रभावित होती हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करती हैं। ठुमरी में प्रयुक्त भाषा आमतौर पर हिंदी होती है, जिसमें बृज भाषा का प्रयोग होता है। ये गीत अक्सर महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, जो ठुमरी को एक अनोखी संवेदनशीलता प्रदान करते हैं। ठुमरी में प्रदर्शन के दौरान सुधार की अनुमति होती है, जो रागों के साथ लचीलापन प्रदान करती है। "ठुमरी" शब्द का उपयोग हल्के रूपों जैसे दादरा, होरी, कजरी, सावन, झूला, और चैती के लिए भी किया जाता है। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य रूप कत्थक से निकटता से जुड़ी होती है। ठुमरी के मुख्य घराने (स्कूल) वाराणसी और लखनऊ में स्थित हैं। बेगम अख्तर ठुमरी में एक प्रमुख हस्ती हैं, जिन्हें उनकी गहरी आवाज़ और व्यापक गाने की रेंज के लिए मान्यता प्राप्त है। अन्य प्रमुख ठुमरी कलाकारों में गिरिजा देवी और छन्नुलाल मिश्रा शामिल हैं, जो पूर्वी अंग ठुमरी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तप्पा एक विशिष्ट संगीत शैली है, जो अपनी लयात्मक जोर के लिए जानी जाती है, जिसमें तेज, सूक्ष्म और जटिल निर्माण शामिल होते हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तर-पश्चिम भारत के ऊंट चालकों के लोक गीतों से जुड़ी हुई है। तपा ने सम्राट मुहम्मद शाह के मुग़ल दरबार में एक सेमी-क्लासिकल गायक रूप के रूप में पहचान बनाई। तपा की रचनाएँ वाक्यांशों के तेज मोड़ों को शामिल करती हैं, जो इसकी अनोखी विशेषता में योगदान देती हैं। तपा का आनंद उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों द्वारा लिया गया। तपा का 'बैठकी' शैली 19वीं और 20वीं सदी के अंत में उच्च वर्ग के समर्थन से विकसित हुई, जो अक्सर उनके सभा हॉल ('बैठक ख़ान') और मनोरंजन स्थलों ('जलसागर') में होती थी। दुर्भाग्यवश, आज तपा विलुप्ति के खतरे में है, क्योंकि इसे संगीतकारों द्वारा बहुत कम अभ्यास किया जाता है। कुछ कलाकार जो तपा शैली को संरक्षित कर रहे हैं, उनमें ग्वालियर घराना के लक्ष्मणराव पंडित और रामपुर-सहसवान घराना की शन्नो खुराना शामिल हैं।

ग़ज़ल

ग़ज़ल एक छोटी कविता है, जो तुकबंदी युग्मों से बनी होती है, जिन्हें बैत या शेर कहा जाता है। आमतौर पर, ग़ज़ल में 7 से 12 युग्म होते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक सामान्य विषय साझा नहीं करते। इसका उद्भव 10वीं शताब्दी में ईरान में हुआ और 12वीं शताब्दी में सूफी रहस्यवादी और इस्लामी सुलतानात अदालतों के प्रभाव के कारण दक्षिण एशिया में फैल गया, जो मुग़ल काल के दौरान अपने चरम पर पहुँच गया। अमीर खुसरो, जो लगभग 1253-1325 ईस्वी के बीच थे, को भारत में ग़ज़ल कला के प्रारंभिक प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। कई ऐतिहासिक ग़ज़ल कवि सूफी थे या सूफी विचारों और विश्वासों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थे। ग़ज़लें एक विशिष्ट संरचना का पालन करती हैं और पारंपरिक रूप से एक ही विषय पर केंद्रित होती हैं: प्रेम, जिसे अक्सर एक बिना शर्त और उच्च रूप के रूप में दर्शाया जाता है। प्रेम का विषय अक्सर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि इसके लिए व्याख्या की जा सके, चाहे इसे ईश्वरीय या मानव के रूप में देखा जाए, श्रोता के दृष्टिकोण के आधार पर। कभी-कभी, ग़ज़लों में देवताओं को मानवीकरण किया जाता है। समय के साथ, ग़ज़लें व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो गई हैं, जिसमें भाषा और वाक्यांशों में कुछ सरलता आई है। आजकल, अधिकांश ग़ज़लें विभिन्न शैलियों में गाई जाती हैं, जो ख्याल और थुमरी जैसी शास्त्रीय शैलियों से परे होती हैं। ग़ज़ल से जुड़े प्रसिद्ध कलाकारों में मुहम्मद इकबाल, मिर्जा ग़ालिब, काज़ी नज़रुल इस्लाम (जिन्होंने बांग्ला में ग़ज़लें पेश कीं) और अन्य शामिल हैं।

भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें/ग्रंथ

भारतीय शास्त्रीय संगीत में संगीतात्मक अवधारणाएँ

- सम्वादी - रानी नोट: यह अगली महत्वपूर्ण नोट होती है, जो मुख्य राग के संबंध में आमतौर पर चौथी या पांचवीं नोट होती है।

- अनुवादी - दरबारी: रचना में सभी नोट, सिवाय वाडी और सम्वादी के, अनुवादी कहलाते हैं।

- विवादी - विरोधी: वे नोट जो रचना में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें विवादी कहा जाता है।

कर्नाटकी संगीत में रागों के लिए 72 मूल पैमाने (मेलस) होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत विभिन्न रागों पर आधारित होता है जो निश्चित समय और ऋतुओं से संबंधित होते हैं, प्रत्येक विशिष्ट भावनाओं को प्रेरित करता है।

भारतीय संगीत में तालें

- कहा जाता है कि 100 से अधिक तालें हैं, लेकिन केवल लगभग 30 मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 10 से 12 सामान्यत: उपयोग की जाती हैं।

- प्रसिद्ध तालों में दादरा, कहारबा, रुपक, एकताल, झपताल, तीनताल, और चौताल शामिल हैं।

- तीनताल, जिसमें 16 बीट्स होते हैं, संगीतकारों द्वारा अक्सर उपयोग किया जाता है।

- पंडित विष्णु नारायण भटखंडे: उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख संगीतशास्त्री (1860-1936), उन्होंने प्रस्तावित किया कि पारंपरिक राग 10 मूल थाट्स या संगीतात्मक स्केल के परिवर्तन होते हैं।

- दस थाट्स: वर्गीकरण में 10 थाट्स हैं - बिलावल, खमाज, काफ़ी, असावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, और तोडी।

- भावनात्मक गुणवत्ता: थाट अपने आप में भावनाएँ व्यक्त नहीं करता; बल्कि यह एक प्रारूप या संरचना के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक गुण उन रागों को सौंपे जाते हैं जो थाट से उत्पन्न होते हैं, और यही राग गाए जाते हैं।

ग़ज़ल

ग़ज़ल एक छोटी कविता है, जो तुकबंदी युग्मों (couplets) से मिलकर बनती है, जिन्हें बेत या शेर कहा जाता है। सामान्यतः, ग़ज़ल में 7 से 12 ऐसे युग्म होते हैं, लेकिन इन्हें एक सामान्य विषय साझा करना आवश्यक नहीं है।

ग़ज़ल की उत्पत्ति 10वीं सदी में ईरान में हुई और 12वीं सदी में सूफी रहस्यमय व्यक्तियों और इस्लामी सुलतानत के दरबारों के प्रभाव से दक्षिण एशिया में फैली। यह मुग़ल काल के दौरान अपने चरम पर पहुँची।

अमीर ख़ुसरो, जो लगभग 1253-1325 ई. के बीच सक्रिय थे, को भारत में ग़ज़ल कला के प्रारंभिक प्रचारकों में से एक माना जाता है। कई ऐतिहासिक ग़ज़ल कवि या तो सूफी थे या सूफी विचारों और विश्वासों के प्रति सहानुभूति रखते थे।

ग़ज़ल एक विशेष रूप का पालन करती है और पारंपरिक रूप से एकल विषय पर केंद्रित होती है: प्रेम, जो प्रायः एक बिना शर्त और श्रेष्ठ रूप होता है। प्रेम का विषय अक्सर इस तरह लिखा जाता है कि उसकी व्याख्या की जा सके, चाहे उसे दिव्य या मानव के रूप में देखा जाए, यह श्रोता की समझ पर निर्भर करता है। ग़ज़लों में कभी-कभी देवताओं को भी व्यक्तित्व दिया जाता है।

समय के साथ, ग़ज़लें वैश्विक स्तर पर एक व्यापक दर्शक वर्ग के लिए अधिक सुलभ हो गई हैं, जिसमें भाषा और वाक्य विन्यास में कुछ सरलता आई है। अब अधिकांश ग़ज़लें शास्त्रीय शैलियों जैसे ख्याल और ठुमरी से परे विभिन्न शैलियों में गाई जाती हैं। ग़ज़ल से जुड़े प्रसिद्ध कलाकारों में मुहम्मद इक़बाल, मिर्ज़ा ग़ालिब, काज़ी नज़रुल इस्लाम (जिन्होंने बांग्ला में ग़ज़लें प्रस्तुत कीं), और अन्य शामिल हैं।

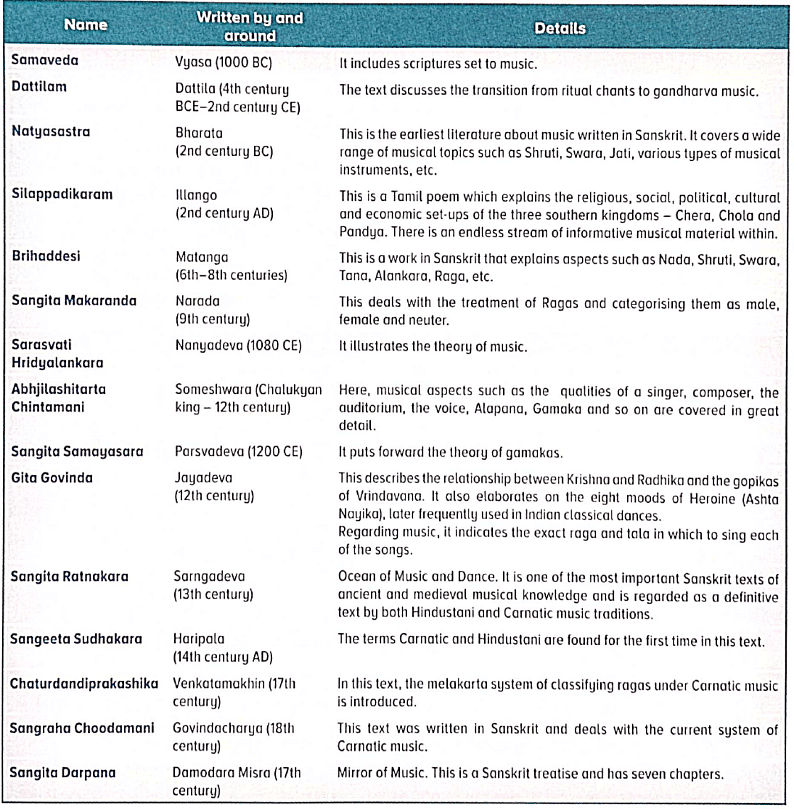

महत्वपूर्ण पुस्तकें/ग्रंथ भारतीय संगीत पर:

|

198 videos|620 docs|193 tests

|